Thème : « Le nucléaire pour sauver le climat »

Impression générale:

Pour le béotien de service, JMJ est « Monsieur-Je-Sais-Tout ». D'où son succès planétaire dans un domaine où l'immense majorité des gens appartient à la catégorie des béotiens, ce que notre Pic de la Mirandole de la décarbonation ne s'est pas privé de suggérer à la fin de l'entretien. Son débit oral torrentiel interdit à toute personne raisonnablement informée sur les objets qu'il en train de traiter de prendre ne serait-ce qu'une seconde de recul pour réfléchir et confronter à son propre savoir le flot ininterrompu d'informations et d'affirmations dont il est submergé. Vraiment, être confronté aux échafaudages intellectuels foisonnants de ce moulin à paroles est une rude épreuve. Jade Lindgaard et le modérateur, celui qui introduisait les thèmes retenus pour ce « débat », ont eu bien du mérite à rester souriants. Car de débat il n'y eut pas.

Ou presque. Certes, à quelques occasions, Jade Lindgaard a-t-elle réussi à soulever une question susceptible de fissurer le béton des démonstrations de notre « expert national en toutes choses énergétiques et prospectives ». Mais « Monsieur-Je-Sais-Tout » est aussi le monsieur de « … ce que je ne sais pas est insignifiant et ne vaut pas d'être considéré ». Il n'esquive pas : il bouscule, apportant la preuve tangible qu'il refuse tout débat. Pour lui le mot « débat » est équivalent à « à moi le micro et le crachoir… merci de me les tendre et de me les laisser ! »

Quel pourrait-être son intérêt personnel dans cette affaire ? Avoir raison, bien sûr, au sens d'imposer sa raison, le fond de son tempérament. Mais dans le contexte français cette raison est surtout celle d'un puissant lobby. Il y a plus de trente ans JMJ s'est mis à la remorque de ce lobby en occupant le créneau d'avenir de la promotion du rôle à attribuer au nucléaire dans la lutte contre l'augmentation du-dit « effet de serre »1. Sans doute, ce serait à creuser, a-t-il au début de sa carrière été plus ou moins sponsorisé par le-dit lobby, comme d'autres l'ont été lorsqu'il fallait ranger Tchernobyl dans la catégorie de « la guerre des rumeurs »2. Aujourd'hui il navigue de conserve, en première ligne même, sûr de ses ressources et confiant dans la pérennité de son statut de maître à penser de la technocratie française. Et ce maître à penser a habilement joué pour saturer progressivement les media, ne laissant que des miettes de temps d'antenne et d'espace imprimé à tous ceux dont les travaux3 relativiseraient singulièrement la solidité de ses démonstrations. Le prophète a adapté son prêche au mode de communication d'aujourd'hui. Illisibles, sinon pour quelques initiés masochistes, les rapports sérieux et sourcés ; ce qu'il fallait pour convertir les masses : la BD. Coup de maître, Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique, en dépit de son titre assez techno, parce que c'est une BD bien foutue, a pulvérisé tous les plafonds, des centaines de milliers d'exemplaire, des dizaines de traductions, la dernière en Arabe. L'impérialisme atomique français a trouvé son propagandiste de choc.

Les « fakes » à la JMJ :

Il s'agit ici de les dénoncer dans l'ordre de leur introduction au cours de l'entretien, enfin si entretien il y eut.

- avant le choc pétrolier, en 1971, avec l'hypothèse d'un doublement de la consommation d'électricité tous les 10 ans, la Commission PEON4, avait proposé ce qui deviendra le premier Contrat programme d'EDF, la construction de 25 réacteur PWR de 900 MWé à l'horizon 1985. Il s'agissait d'ajouter cette future production d'énergie à celles, devant aussi croître rapidement, de pétrole et de gaz (dont les cours baissaient alors tendanciellement). L'affirmation que le projet consistait à substituer le nucléaire à une partie des fossiles est donc fausse. C'est après le premier choc pétrolier qu'on s'y est résolu. Sans doute, né en 1962, JMJ était-il alors un peu jeune pour s'intéresser à cette matière… ;

- aurait-il été attentif au péripéties contrastées des programmes nucléaires dans la décennie 1975-1985 qu'il suspecterait que ce triplement en 25 ans, objectif affiché par 22 gouvernements (et non de pays…) pour 2050, a tout d'un effet d'annonce qui en restera là, comme il en a été du feu de paille de ces mirobolants projets nucléaires volontaristes lancés à grand fracas dans les années 73-75, dont un seul a été réalisé, un cas singulier pas forcément très bénéfique pour l'économie du pays, le programme nucléaire français. Par exemple, aux Etats-Unis, les annulations de commande se sont comptées par dizaines à partir de 1975 et les constructions en cours ont presque toutes été abandonnées. Et la part du nucléaire dans le mix électrique, sauf en Suède et en Belgique, n'a nulle part dépassé les 30%, même au Japon, un pays quasi totalement dépourvu de ressources hors le charbon ;

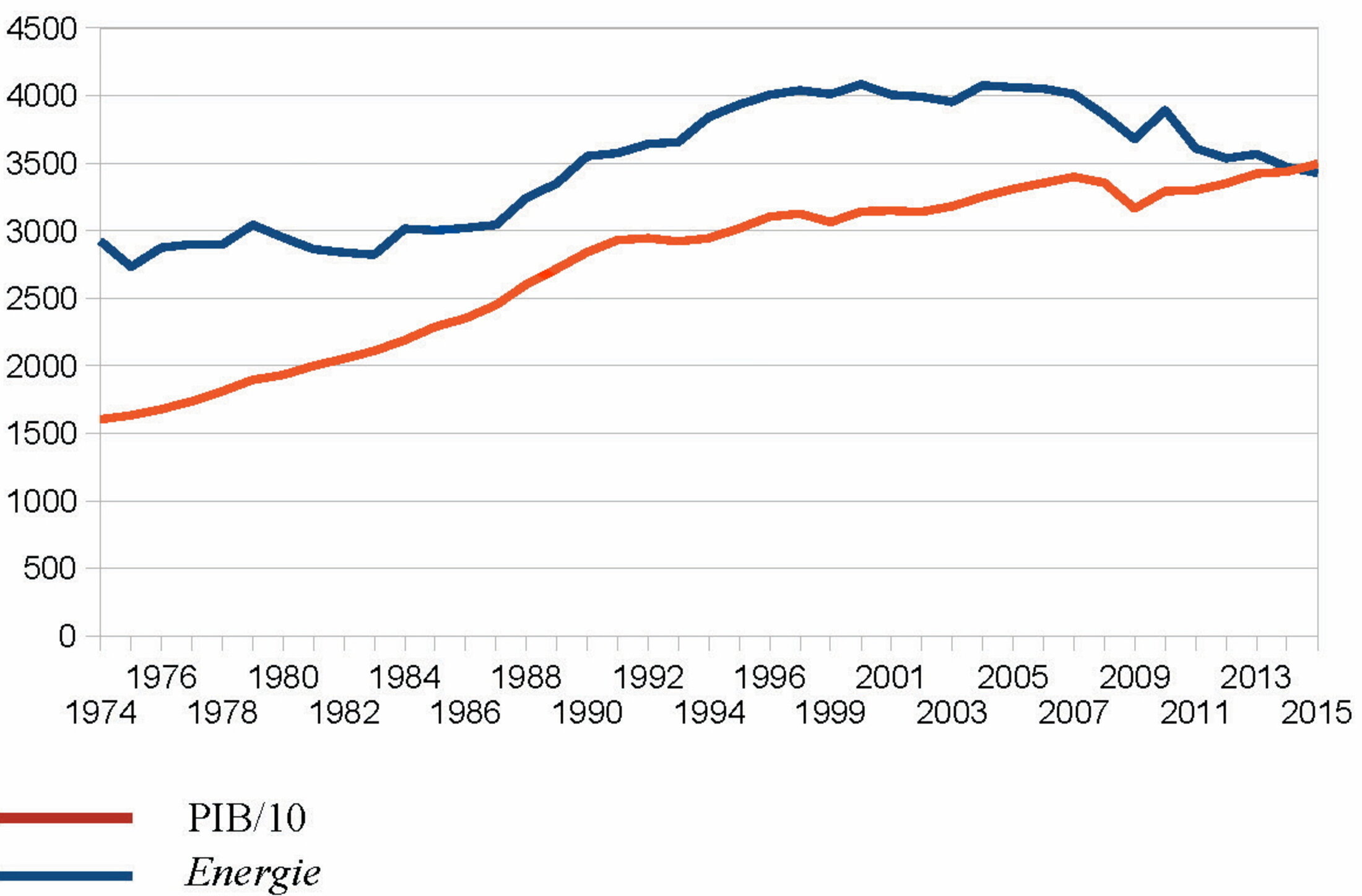

- en Allemagne5, contrairement au mantra dégurgité chez nous ad nauseam par les faiseurs d'opinion, la baisse de la production d'électricité nucléaire (- 58% entre 1990 et 2020) a été plus que compensée par le boom de l'éolien et du photovoltaïque. Les statistiques sont cruelles : la consommation de charbon du pays décroît (- 61% de 1990 à 2020) ; celle de lignite également (- 70% entre 1990 et 2020) ; celle de pétrole décroît aussi (malgré l'appétence des autochtones pour les grosses cylindrées) : - 22% entre 1990 et 2020 ; même celle de gaz a commencé à baisser en 2019 et la baisse s'est accentuée depuis la guerre d'Ukraine (- 14% entre 2021 et 2022) ; parallèlement les énergies renouvelables affichent une hausse à trois chiffres (+ 900% entre 1990 et 2020). Et l'Allemagne est restée le leader économique de l'Union-Européenne… bizarre. Les consommations d'énergie primaires et finales y baissent sans discontinuer, preuve qu'il y a un découplage entre augmentation du PIB – et donc du niveau de vie – et consommation d'énergie (rappelons que la réunification et les immenses dépenses qu'elle a impliquées a eu lieu durant cette période) ;

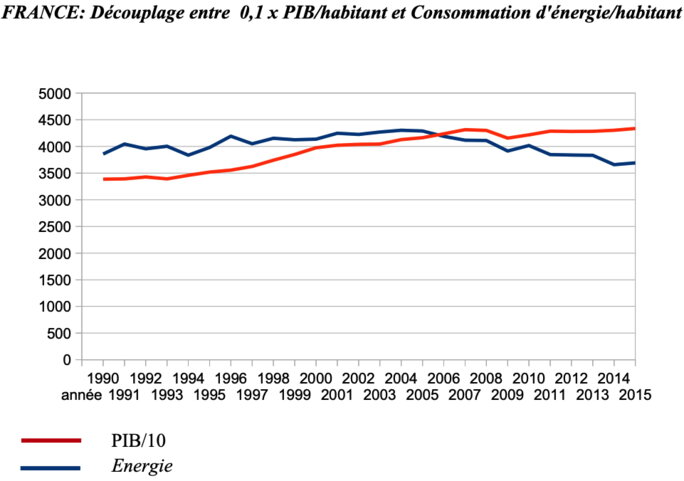

- sur cette question cruciale, celle du découplage6, car elle conditionne la perception des enjeux, dont la non-existence est son postulat macroéconomique de base, JMJ se permet un gros mensonge car il paraît assez improbable qu'il n'ait pas lu quelque part que c'était un phénomène ancien ; par exemple, au Japon, ce découplage était déjà très fort dès le début des années 1970, au moment où l'économie du pays prenait un irrésistible essor (d'où, quelques années plus tard, le blocage des magnétoscopes japonais à Poitiers… une époque où JMJ était encore au collège) ; la raison coule de source : quand il faut presque tout importer, on se développe avec les procédés les plus modernes et les plus efficaces, le bon usage des capitaux oblige !… à condition qu'une technocratie d'Etat n'ait pas la bride sur le cou. Bref l'ADEME a raison de souligner qu'il faut raisonner en tenant compte du découplage entre PIB et consommation d'énergie, ce qui implicitement signifie que le progrès technologique est un fait et donne des résultats7 ! Des gens compétents y travaillent.

- JMJ a raison de relativiser la portée des scenarii, mais pas pour les raisons qu'il avance. En effet la prospective ne peut prévoir, ni les innovations, ni les bifurcations stratégiques, ni l'inévitable méconnaissance des ressources du sous-sol. C'était l'erreur magistrale du Rapport au Club de Rome de 1972, de raisonner en confondant ressources aux limites a priori inconnues et réserves évaluées, celles correspondant aux données acquises grâce aux investissements de l'industrie extractive dans la constitution d'un « porte-feuille » de gisements exploitables (l'horizon retenu est en général de 20 ans). Cette confusion avait conduit à « prévoir » un tarissement de toutes les ressources minérales à l'horizon de l'an 2000… Donc, quand ce monsieur affirme qu'on connaîtra un pic de production du gaz, par début d'épuisement, autour de 2030, soit il ment en connaissance de cause, soit il se fourvoie, emporté par une sorte de wishful thinking.

- revenons ici aux présupposés et limitations du raisonnement de JMJ quant à la construction de l'avenir énergétique :

• il élude le fait que le facteur de charge des vieilles centrales du parc français est tout sauf garanti. Il se rapproche en effet de celui des grandes éoliennes off-shore modernes ; et les problèmes techniques inopinés survenus ces dernières années pourraient bien être suivis par d'autres, ce qui conduirait à un nucléaire plus ou moins intermittent… et donc dégraderait le « pilotage » du système ;

• les conditions pour qu'un système de production basé sur les renouvelables (forcément assez réparties mais comprenant il est vrai en partie des sites de production éloignés de ceux de consommation, comme c'est le cas pour les grands barrages) soit aisément « pilotable » ne comprennent pas forcément l'appui d'un parc nucléaire, pour lui un postulat ;

• en effet, par exemple, en Allemagne on a déjà une production d'électricité par le biogaz de l'ordre de 45 TWh, autant que 6 à 7 réacteurs PWR anciens français avec leur facteur de charge actuel ; or cette production est assurée par des turbines à gaz, et répartie ; cela représente 25% de l'énergie renouvelable intermittente totale produite ; le pilotage ne pose donc pas vraiment un problème ; on peut y ajouter l'hydraulique et la combustion des déchets et alors le total des énergies renouvelables non intermittentes est de l'ordre du tiers de la production des renouvelables intermittentes ; la part renouvelable du système électrogène a donc une qualité de pilotage intrinsèque certaine nonobstant la distance entre les parcs éoliens en mer et les lieux de forte consommation ; on reviendra sur cette question du pilotage en considérant l'irruption de la stratégie hydrogène dans le paysage énergétique mondial (voir le grand article d'une double page dans Le Monde daté 19 décembre 2023).

- JMJ s'est visiblement complu à inventer quelques paradoxes, assez spécieux à mes yeux, concernant les problèmes posés par la production et la gestion des déchets radioactifs :

• comparer leur toxicité à celle des pesticides, mg contre mg, est insensé. En effet, par exemple, la radioactivité de 1 mg de Cs137, est de 3,2 milliards de Bq ; c'est le radioélément de période longue (30 ans… là, sur ce chiffre, nos interlocuteurs ont un peu pataugé) répandu en énormes quantités dans l'environnement par l'accident de Tchernobyl. Absorbé par un individu, ce radioélément se distribue de façon hétérogène dans l'organisme, préférentiellement dans les organes qui travaillent le plus, cœur, rein, muscles. Une telle dose de radioactivité, celle de 1 mg de Cs137, provoquerait une irradiation du muscle cardiaque (bêta + gamma) supérieure à 200 Sv/an, mais l'individu contaminé ne survivrait pas plus d'une semaine à un tel traitement !

• pour JMJ, il suffit de trouver « un bon endroit » et le problème du stockage des déchets est résolu. Qu'est-ce qu'un bon endroit ? Dans les années 1970 les géologues allemands avaient choisi la mine de sel de Asse pour stocker définitivement des déchets de faible et moyenne activités. La raison : là où il y a du sel il n'y a pas d'eau car, s'il y avait de l'eau, le sel serait parti depuis longtemps. Or l'eau est l'ennemi de tout stockage de longue durée. Cette solution avait été considérée comme intéressante par les géologues du groupe interministériel d'évaluation des options technique lors d'une session de travail en 1974… 30 ans après, une exploration du site a trouvé des fûts baignant dans une saumure agressive. Il faut vider le site et cela pourrait bien coûter 10 milliards d'€. Autre exemple d'importance, les américains ont commencé en 1978 les travaux préparatoires pour un stockage de longue durée à Yucca Mountain, un site soigneusement sélectionné pour ses qualités géologiques ; en 2009, incapable de balayer les objections scientifiques successivement émises par des géologues indépendants, et après plus de 20 milliards de $ de dépenses, le DoE (Department of Energy) a jeté l'éponge et l'administration Obama a officiellement abandonné le projet. Qu'est-ce qu'un bon endroit ? ? ?

• Certains déchets chimiques sont éternels, alors que les déchets radioactifs se désintègrent inéluctablement. Le fameux argument qui nous exonérerait de porter un quelconque préjudice aux générations futures pour avoir copieusement joui de l'énergie atomique. Les seuls déchets chimiques éternels sont en fait les éléments simples toxiques comme l'arsenic, le plomb, le béryllium, le cadmium etc. Les composés toxiques les plus répandus sont constitués d'atomes tels que C, H, O, P, N, S et F. Même ceux qu'on qualifie d'éternels pourraient bien se trouver un jour agressé par quelques bactéries mutantes capables de les dissocier, un domaine d'étude prometteur en cours d'automatisation car il y a des dizaines de milliards de sortes de bactéries et quelques centaines ou milliers de polluants « éternels ». Ne pas oublier que ce sont des bactéries qui ont concentré les gisements d'uranium, et de bien d'autres métaux toxiques à nos yeux, ce qui nous les rend exploitables à peu de frais.

• on se souvient de Marcel Boiteux, en 1974 quand il était DG d'EDF, résolvant la question du stockage des déchets de haute activité avec deux piscines olympiques. Dommage qu'ils n'aient pas pensé à cette solution évidente nos amis de l'ANDRA à Cigéo. JMJ préfère répartir symboliquement cette matière un peu empoisonnante sous forme de la distribution annuelle à chaque habitant de quelque chose de la taille d'une pièce de monnaie. L'image est-elle pertinente ? Si nous considérons que tout ce qui sort d'un réacteur atomique après usage est un déchet, la quantité à répartir chaque année dans la population serait de l'ordre de 1 500 tonnes, soit 25 g par tête de pipe, y compris les nourrissons et les vieillards. Bon, même en prenant la plus lourde de nos pièces, celle de 2 €, le compte n'y est pas. Il en faudrait trois ; ou cinq de 20 cents.… et un coffre-fort blindé par 20 cm de plomb pour se protéger de leur rayonnement. Autant épuiser tous les aboutissants d'une idée stupide.

- les organisateurs avaient prévu d 'aborder ensuite la question des accidents. A toutes les tentatives pour attirer l'attention sur leurs conséquences et le risque inhérent à la multiplication des installations, JMJ s'est imposé d'autorité : en substance « ceux qui ne voient pas les choses comme moi, soit sont des ignorants, soit ne s'informe pas aux bonnes sources (celles que je retiens), soit respirent la mauvaise foi ». Impossible pour Jade Lindgaard d'aller plus avant que le début d'une phrase ! Que peut-on objecter aux affirmations péremptoires de Monsieur-Je-Sais-Tout ? Je laisse le soin aux lecteurs qui auront suivi le débat de faire les calculs de coin de table nécessaires pour tester les chiffres débités en rafales :

• il a commencé par une digression en avançant qu'il faudrait une surface 1 000 fois plus grande que celle d'une centrale nucléaire pour produire la même énergie avec du solaire (il a évité la comparaison avec l'éolien, ce qui se comprend quand on connait la faible emprise au sol d'un pylône d'éolienne géante). Les sites des centrales couvrent environ chacun 2 km2. La productivité d'un mètre carré de capteur solaire est de l'ordre de 300 kWh/an. 2 km2 de capteurs photovoltaïques produisent donc de l'ordre de 0,6 TWh/an. Sur le même site quatre réacteurs de 900 MWé avec leur facteur de charge effectif de 65% produisent 20 Twh/an. La rapport est donc de 20 à 0,6, soit 33… au lieu de 1 000 (soit en gros 33 au carré !) ; je n'ai aucun mérite à avoir songé immédiatement à cette objection car cela fait des années que j'ai évalué cet ordre de grandeur, qu'il faut évidemment avoir à l'esprit quand on discute des conditions objectives d'une transition énergétique. Morale de l'anecdote, ou bien JMJ ment effrontément pour transformer le solaire en ogre territorial et donc terriblement anti-écologique, ou bien il invente n'importe quoi en vue de faire passer cette idée. Quoi qu'il en soit, il ne se comporte pas comme un expert neutre en transition énergétique…

• ont suivi d'autres digressions de son cru côté biodiversité. C'était vraiment pitoyable et je ne m'abaisserais pas à commenter.

• le gros morceau, à savoir les accidents et leurs conséquences tant sanitaires qu'écologiques, a été avalé au pas de charge si je puis me permettre cette image assez bancale. C'est que l'heure passait et qu'on s'approchait du terme de l'exercice. Les échanges s'en sont trouvés confus, imprécis et brouillons.

• remarquons d'emblée une certaine contradiction entre la motivation sociale dont JMJ a fait montre lors du cadrage de son propos au début de l' « entretien ». Selon son postulat que croissances du PIB et de la consommation d'énergie sont liées, l'apport massif de nucléaire accompagné par le développement des énergies renouvelables aurait la vertu de garantir une augmentation du « pouvoir d'achat » (sic). Il souligne même en ce point que la défense du progrès social est une de ses préoccupations. Bravo ! Mais alors, comment peut-il expliquer qu'il n'accorde aucune attention réelle aux conditions de travail dans la sous-traitance de l'entretien des centrales nucléaire ? Il s'agit bien d'une question de protection sociale, celle des hommes assignés aux tâches sous rayonnements ionisants.

Car s'en soucierait-il le moins du monde qu'il aurait pris connaissance de l'article scientifique rapportant l'immense travail épidémiologique portant sur 310 000 travailleurs de l'industrie nucléaire publié récemment par le British Medical Journal, une revue de référence mondiale. Or il répond que, ne l'ayant pas lu, il n'est pas lieu d'en parler dans cet entretien ! Gageons qu'il l'a lu tant sa publication a fait de bruit. Comme les conclusions de cette étude contredisent son discours sur l'innocuité du nucléaire, le moindre mal est d'imposer le silence sur la question au nom de son ignorance. Pas mal : le pouvoir de l'ignorant et, voire, l'ignorance au pouvoir !

Ce qui lui permet de clore abruptement le chapitre qu'il avait ouvert en prétendant que des organismes parmi les plus compétents (lesquels ?… peu importe en fait la réponse puisque « Monsieur-Je-Sais-Tout » l'affirme) avaient statué que le nucléaire ne faisait pas courir de risques à la santé humaine et que les centrales nucléaires n'étaient pas plus dangereuses que les éoliennes. Il est bien entendu que ce n'est pas un tour de force pour le lobby nucléaire et les organismes onusiens qui l'assistent de faire publier et promouvoir quelques études de ce genre, eux qui ont réussi à imposer l'idée parmi les élites et l'opinion que Tchernobyl n'a provoqué que 50 décès et, peut-être car c'est évidemment improuvable, 4 000 cancers « pour plus tard », un bilan très inférieur à celui d'une journée de circulation automobile dans l'ex-URSS à l'époque. JMJ pratique en cela la méthode fort joliment appelée par les anglais de sherry picking, celle coutumière des militants pas très honnêtes intellectuellement, de ces militants qui tablent sur la méconnaissance générale de la littérature scientifique dans le public.

• le cas Tchernobyl était incontournable… et a été assez bien contourné avec le renfort de fakes et du sherry picking. Tout d'abord JMJ a prétendu qu'un accident comme Tchernobyl ne pouvait se produire en France car la technologie des réacteurs modérés au graphite y est interdite… Mieux vaut entendre cela que d'être sourd puisque la production d'électricité nucléaire a été assurée en France pendant une bonne vingtaine d'années avec des centrales graphite-gaz. Mais l'essentiel n'est pas là : le risque que fait courir une installation nucléaire est moins lié à la nature du modérateur utilisé qu'à la présence dans son enceinte de plusieurs milliards de milliards de Bq de matières radioactives. JMJ a ainsi subrepticement déplacé l'examen d'un risque majeur vers une comparaison entres filières de réacteurs.

Ensuite, il fallait s'y attendre, car cela constitue une antiennes obligée de la liturgie nucléaire, on a dû une fois de plus avoir à entendre que Tchernobyl a été une chance pour la biodiversité, et que tout autre accident atomique en serait une. La zone d'exclusion serait devenue un vrai paradis terrestre, un refuge pour les cervidés, les sangliers, les lynx, les loups, les chevaux etc… L'absence d'êtres humains, les pires grands prédateurs sur Terre, est la seule cause de l'arrivée dans cette zone de grands animaux, pas la radioactivité. Dans cette nature contaminée la vie souffre. Il y a tant de publications sur la question que seule la mauvaise foi peut expliquer qu'on les passe sous silence, pire, qu'on les nie. On peut en rester aux images d'animaux vaquant paisiblement comme tant de documentaires animaliers, souvent financés par le lobby d'ailleurs, les ont filmées, et se persuader que tout va bien. Mais, qui a déjà vu un animal malade et mourant dans une nature préservée ? Faut-il ignorer les lois de la vie sauvage pour imaginer qu'on trouverait une trace visuelle des dégâts causés par la radioactivité dans la zone d'exclusion de Tchernobyl ? Les animaux affaiblis se font en général dévorer avant que de mourir de maladie ou de vieillesse, ou, sinon, vont se cacher pour mourir car les animaux ne mettent pas en scène leur agonie.

• Thomas Pesquet, l'irradié spatial à la rescousse, comme si son cas constituait une statistique de l'effet des radiations sur la santé d'une population. Qui dans le public sait-il que la résistance aux radiations est un des paramètres majeurs retenus dans la sélection des astronautes ? Car les hommes ne sont pas égaux en ce domaine comme en tant d'autres. Souhaitons à cette vedette populaire de ne pas avoir à souffrir un jour de ses séjours dans l'espace.

La fin de l'entretien a abordé des sujets assez généraux. On y a trouvé un JMJ enclin à :

- justifier les décisions technocratiques au nom de l'inévitable imperfection de toute chose ;

- penser que les sondages sont un moyen démocratique de prendre l'avis du public, autant que les élections, ce qui disqualifie implicitement l'exigence de débats ouverts, sans lesquels le mot démocratie est une insulte à l'intelligence collective ;

- très content que l'électricité comme les chemins de fer soient nationalisés, ce qui effectivement laisse à des monopoles d'Etat le pouvoir sans contrôle de la structuration de l'avenir dans l'industrie et les transports, sans risque pour eux d'avoir à affronter la sanction du marché, assurés qu'ils sont en cas de besoin chronique ou exceptionnel de subventions et/ou sauvetages financiers aux frais des contribuables. Un schéma où l'activisme de JMJ trouve toute latitude pour s'exprimer, celui où l'arbitraire est loi.

Dernière remarque, méthodologique celle-là. Comme tant d'autres zélateurs de l'ordre technocratique établi, JMJ raisonne « à technologies constantes », celles mises en œuvres massivement par les puissances dont il promeut l'action et les projets8. Tous ses raisonnements prospectifs en sont biaisés et donc leurs résultats fragiles. Conscient de cette faiblesse, il inscrit ses assertions dans un horizon spatio-temporel assez flou pour ne pas prêter le flanc à la controverse. D'autant que cet avenir est pavé de bonnes intentions, les siennes. L'homme est habile et a autant que possible verrouillé son discours.

La critique ex-post est facile , il faut en convenir. Et, sauf à être assez brutal pour couper la parole à un tel individu, on conçoit mal que l'entretien aurait pu tourner autrement. Jade Lindgaard, comme puissance invitante, se devait en effet de ne pas lui couper la parole. C'était à lui de ne pas abuser de cette obligation de politesse à son égard. Mais l'homme est un malotru de première grandeur, comme on en a rarement vu en dehors de certains extrémistes sévissant dans la sphère politique. Il en a, en l'occurrence, apporté une éclatante démonstration de plus.

Yves Lenoir, président d'Enfants de Tchernobyl Belarus

1 L'image est impropre car la troposphère ne se comporte pas comme la vitre d'une serre. Il faudrait parler de « forçage radiatif ». Mais la formule étant consacrée, comme beaucoup d'images approximatives usuelles, nous l'avons conservée.

2 Voir Edouard PARKER et Yves LE CERF, L'affaire Tchernobyl, la guerre des rumeurs, PUF, 1987… distribué gratuitement à cette époque par le CEA dans tous les colloques sur la question avec, insérée, une carte de compliment de l'Administrateur général délégué du CEA, Jean Teillac.

3 Voir ici les publications de Global Chance <https://global-chance.org>, NegaWatt <https://negawatt.org>, World Nuclear Industry Status Report<https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2023-v1-hr.pdf > etc.

4 Production d'Electricité d'Origine Nucléaire, créée par arrêté le 21 avril 1955, apparemment en sommeil aujourd'hui.

5 <https://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_en_Allemagne> et <https://allemagne-energies.com/2023/01/07/allemagne-les-chiffres-cles-de-lenergie-en-2022/#:~:text=Selon%20les%20données%20statistiques%20provisoires,%3A%20760%20Mt%20CO2éq).> par exemple. Nous laissons au lecteur le soin de comparer avec les chiffres français…

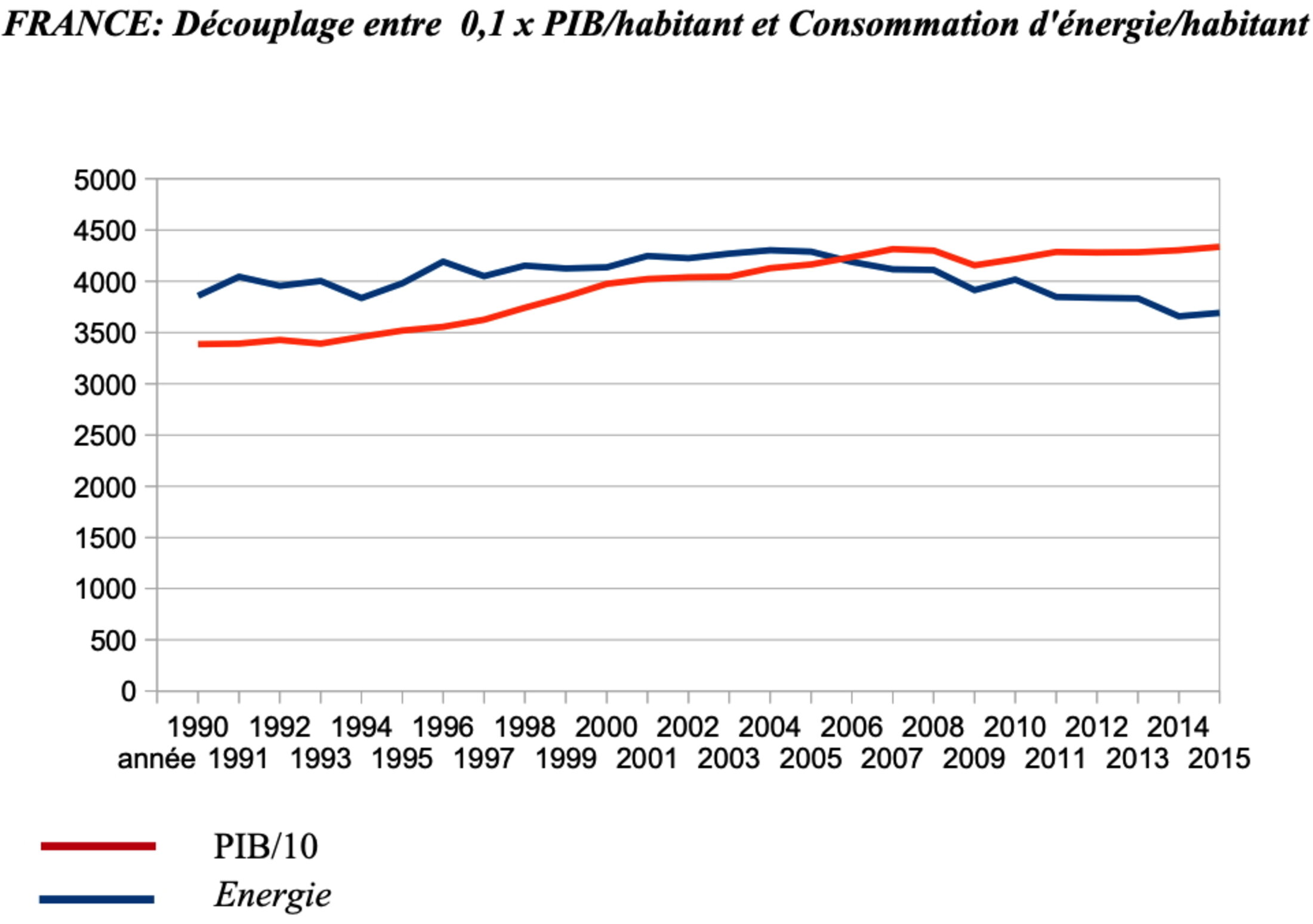

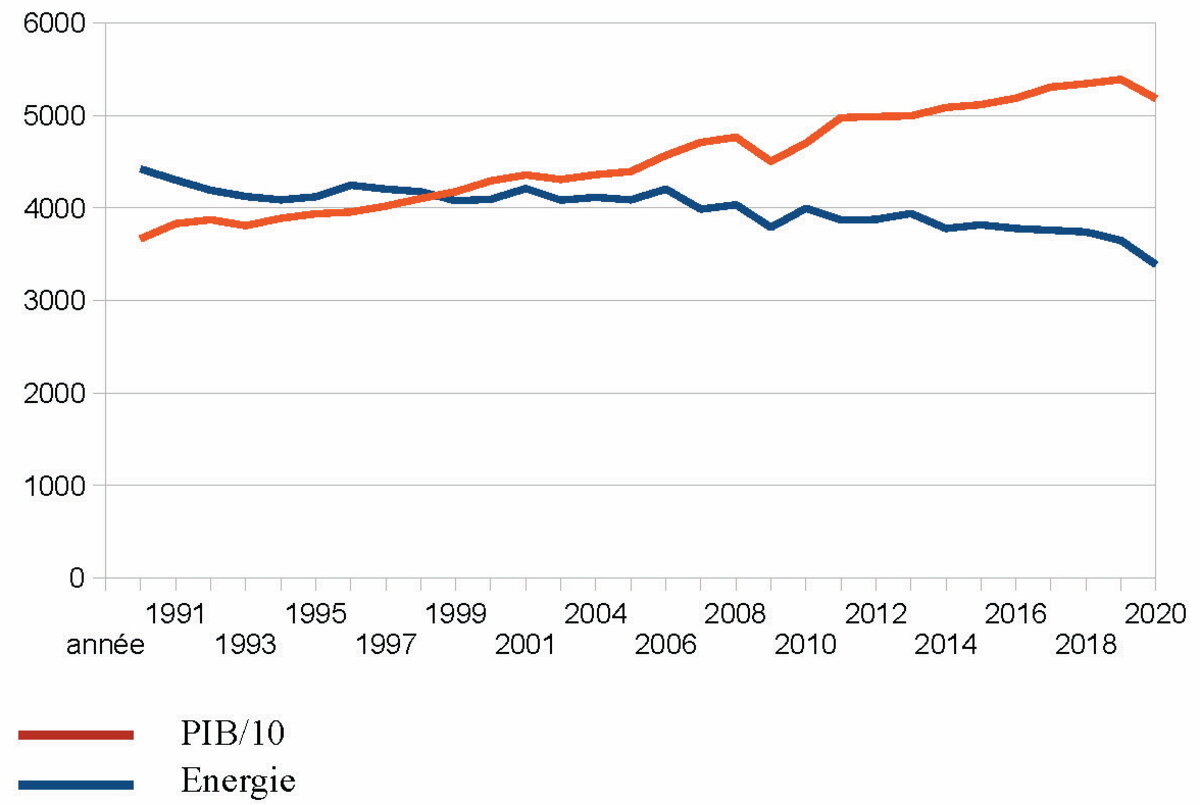

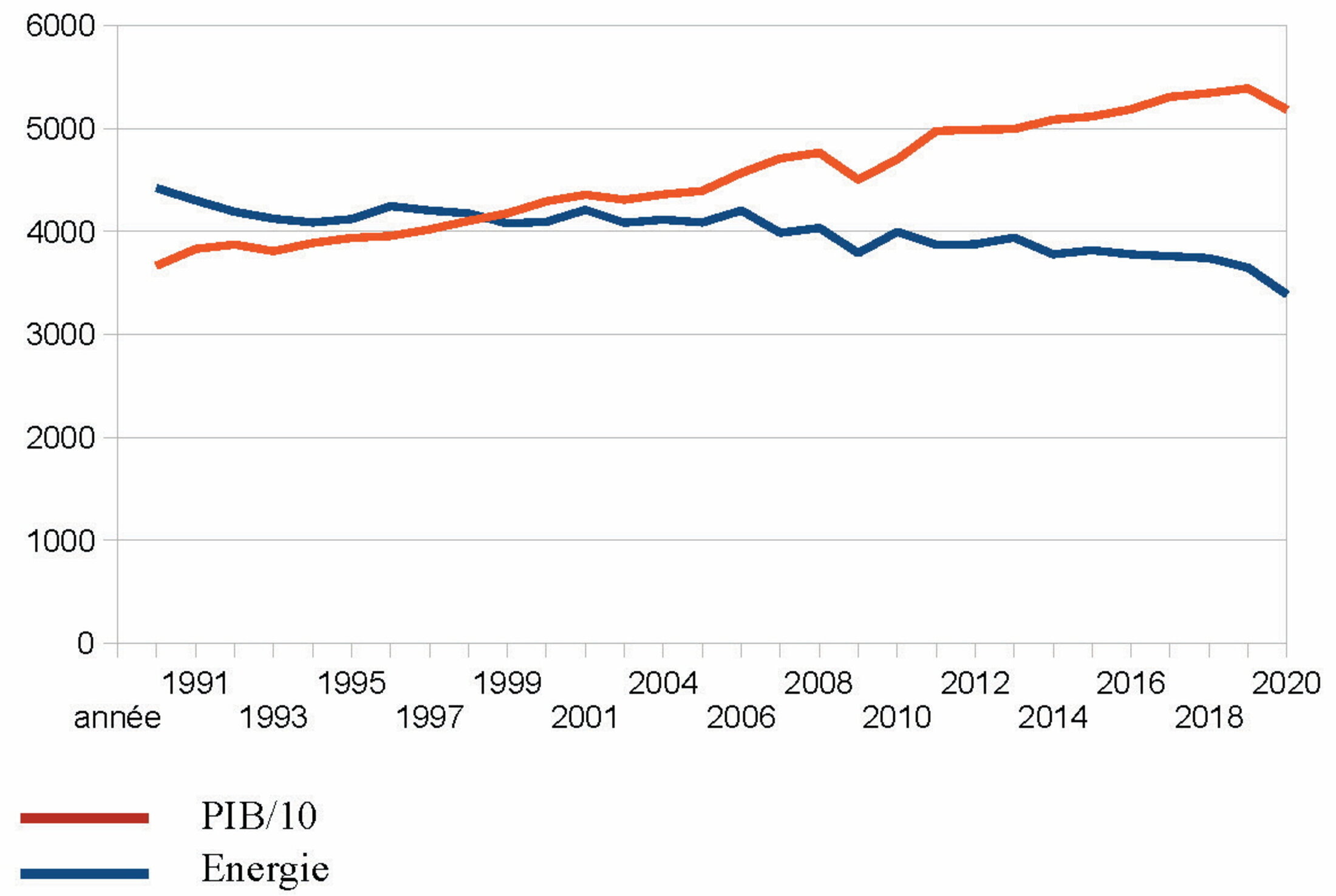

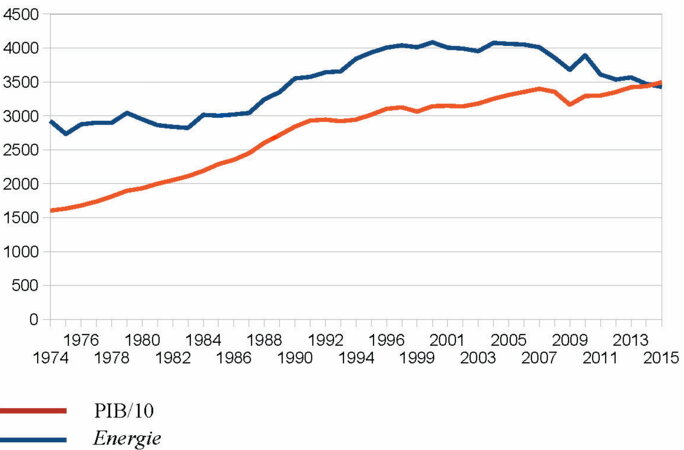

6 Par découplage on entend ici la différence entre la croissance du PIB et celle de la consommation d'énergie. Un modèle de développement économique efficace fait baisser le contenu énergétique des biens et des services produits (cf. note 7 ci-dessous : par exemple en Allemagne, entre 1990 et 2020 le PIB/hab a augmenté de 40% alors que la consommation d'énergie par habitant baissait de 25%, soit une augmentation de 61% du PIB/kep ! La performance française – + 43,7% – est intermédiaire entre celles de l'Allemagne et du Japon – +27,5%).

7 Voir les graphiques de l'Annexe, Source : Statistiques Banque Mondiale, archivées par l'Université Sherbrooke.

8 Est-ce une raison pour ne pas prendre en compte l'hydrogène vert. Car le développement rapide la production d'hydrogène vert est inéluctable. Et il ne servira pas que dans la métallurgie et l'industrie chimique. Certains le voient largement utilisé dans les transports. C'est peu probable. Le rendement global d'un véhicule terrestre à batterie est deux fois supérieur au moins à celui d'une voiture à hydrogène. Dans l'aviation l'hydrogène est pénalisé par sa très faible masse spécifique, même liquéfié. On lui préférera certainement l'utilisation de carburants synthétiques. En revanche, l'hydrogène vert est le meilleur candidat au « pilotage » (la contrainte des contraintes pour imposer le nucléaire selon JMJ) d'un réseau électrique. Il serait stocké près de sites de production très répartis, prêt à alimenter des turbines à gaz à haut rendement (meilleur que celui de piles à combustible beaucoup plus coûteuses) pour lisser les courbes de charge. Alors, sans doute avant 2050, la question du « pilotage » des réseaux électriques pourrait-elle bien avoir été définitivement résolue sans aucune nouvelle centrale nucléaire.

Annexe : découplage entre PIB et Consommation d'énergie

Les données sont par habitant, PIB en US$ constant 2011 (divisé par 10 pour l'homogénéité du graphique), énergie en kg équivalent pétrole.

ALLEMAGNE : Découplage entre 0,1 x PIB/habitant et Consommation d'énergie/habitant

Agrandissement : Illustration 1

JAPON : Découplage entre 0,1 x PIB/habitant et Consommation d'énergie/habitant

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3