Nous avons servi sur la base israélienne de Sde Teiman.

Voici ce que nous avons fait aux gazaouis qui y étaient détenus.

Shay Fogelman, Haaretz, 16 août

(Traduction DeepL)

Mains et pieds entravés. Les yeux bandés. Pas de mouvement. Ne pas parler. Et, parfois, des coups violents. Des jours et des semaines s'écoulent ainsi au centre de détention de Sde Teiman pour les terroristes du Hamas et les civils palestiniens de Gaza. Les personnes interrogées le savent. Elles y ont servi

Dans les jours qui ont suivi l'attaque surprise contre le sud d'Israël le 7 octobre, quelque 120 militants du Hamas, membres de l'aile militaire Nukhba et des civils palestiniens de la bande de Gaza ont été placés en détention en Israël. Ils ont été envoyés dans un centre de détention spécialement créé sur une base de la police militaire dans le camp de Sde Teiman, entre la ville d'Ofakim et Be'er Sheva dans le Néguev. Dans les mois qui ont suivi, plus de 4 500 autres habitants de la bande de Gaza, parmi lesquels des terroristes de diverses organisations et des civils, y ont été incarcérés.

Peu de temps après la mise en service de l'installation, des témoignages testimonies ont été publiés dans les médias israéliens et étrangers selon lesquels les détenus y étaient affamés, battus et torturés tortured. Il a également été allégué que les conditions de détention n'étaient pas conformes au droit international. D'autres allégations ont été formulées concernant le traitement à l'hôpital de campagne installé à proximité. Le personnel a témoigné que les détenus-patients étaient nourris à la paille, forcés de se soulager avec une couche et menottés si étroitement, 24 heures sur 24, qu'il y a eu un certain nombre de cas d'amputation de membres.

Il y a deux mois, on apprenait que les Forces de défense israéliennes menaient une enquête criminelle contre des soldats prétendument impliqués dans la mort de 36 détenus dans le camp. Le mois dernier, 10 réservistes ont été arrêtés dans ce camp, soupçonnés d'avoir infligé des sévices sexuels à un détenu sexual abuse of an inmate. Les soldats réguliers ou réservistes affectés à Sde Teiman sont subordonnés à la police militaire, qui a l'autorité ultime sur ce qui s'y passe.

Suite aux nombreux témoignages qui ont fait surface, cinq organisations de défense des droits de l'homme ont déposé une requête auprès de la Haute Cour de justice, demandant la fermeture du site. Début juin, l'État a annoncé son intention de transférer la plupart des détenus dans des établissements gérés par l'administration pénitentiaire israélienne et de redonner au camp sa mission initiale « d'établissement d'incarcération temporaire et de courte durée à des fins d'interrogatoire et de classification uniquement ». Dans une autre réponse à la Haute Cour de justice au début du mois, l'État a déclaré qu'il n'y avait plus que 28 détenus dans le camp.

Depuis le début de la guerre, des milliers de soldats israéliens des forces régulières et réservistes ont servi à Sde Teiman. La plupart d'entre eux y ont été affectés dans le cadre d'une mission dont leur unité était chargée. D'autres se sont portés volontaires pour y servir pour diverses raisons. Au cours des derniers mois, un certain nombre de soldats et de professionnels de la santé ont accepté de parler à Haaretz de leur séjour. Huit de ces témoignages suivent, sous couvert d'anonymat et par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent.

N., étudiant du Nord, réserviste

« J'ai été mobilisé avec tout le bataillon le 7 octobre October 7. Nous avons été envoyés pour sécuriser des communautés dans le Néguev occidental, et après deux semaines, nous avons déménagé à Be'er Sheva. Je participais à une activité sans rapport avec le bataillon lorsque j'ai vu sur le groupe WhatsApp de la compagnie des annonces indiquant que nous avions une autre mission - quelque chose de nouveau : monter la garde à Sde Teiman. Au début, ce n'était pas très clair.

« Lorsque je suis retourné à ma compagnie, les gens chuchotaient déjà à propos de l'endroit. Quelqu'un m'a demandé si j'avais entendu parler de ce qui se passait là-bas. Quelqu'un d'autre a dit : 'Tu sais que tu dois frapper les gens là-bas', comme s'il se moquait de moi et voulait tester ma réaction, savoir si j'étais un gauchiste ou quelque chose comme ça. Il y avait aussi un soldat dans la compagnie qui se vantait d'avoir battu des gens dans l'installation. Il nous a dit qu'il était allé avec un officier de la police militaire et qu'ils avaient battu l'un des détenus à coups de matraque. J'étais curieux de connaître l'endroit, et les histoires me semblaient un peu exagérées, alors je me suis porté volontaire pour y aller.

« À Sde Teiman, nous gardions les cellules des détenus. Nous faisions des gardes de 12 heures, de jour comme de nuit. Les médecins du bataillon faisaient des gardes de 24 heures à l'hôpital de campagne. À la fin de chaque garde, nous retournions à Be'er Sheva pour dormir.

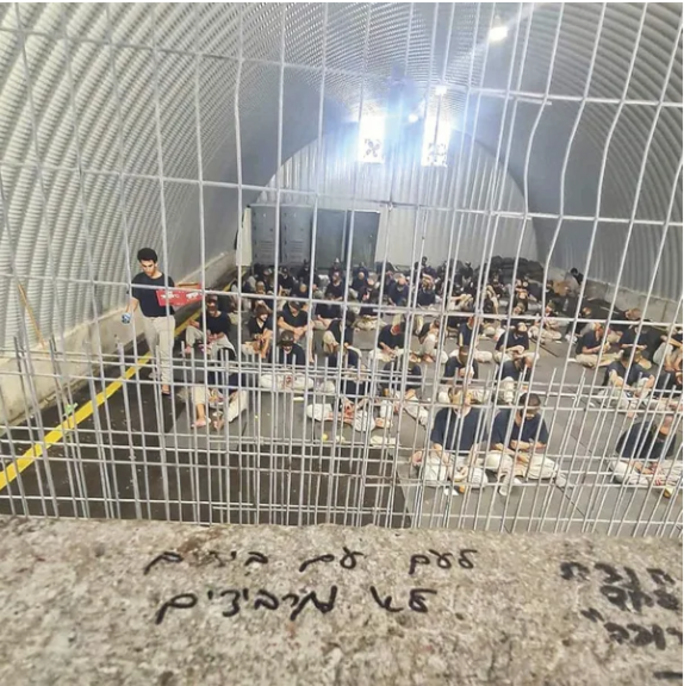

« Les détenus se trouvaient dans un grand hangar avec un toit et des murs sur trois côtés. Au lieu d'un quatrième mur, face à nous, il y avait une clôture avec une double porte et deux serrures, comme dans les parcs pour chiens. Une clôture de barbelés entourait le tout. Nos positions étaient proches des deux coins de la clôture, dans une sorte de diagonale, derrière des blocs de béton en forme de U. Un soldat se tenait à chaque poste. A chaque poste, un soldat surveille les détenus et garde le personnel de la police militaire chargé de faire fonctionner l'endroit. Nous faisions des quarts de travail de deux heures, deux heures de repos. Quand on ne surveillait pas, on pouvait se rendre à l'aire de repos, une sorte de tente où l'on trouvait des boissons et des en-cas.

« Les détenus s'asseyaient en huit rangées sur le sol, avec environ huit personnes par rangée. Un hangar pouvait accueillir 70 personnes et le second environ 100. La police militaire nous a dit qu'ils devaient s'asseoir. Ils n'avaient pas le droit de jeter un coup d'œil à travers leur bandeau. Ils n'avaient pas le droit de bouger. Elles n'avaient pas le droit de parler. Et que si... ce qu'ils [la police militaire] ont dit, c'est que s'ils enfreignaient les règles, il était permis de les punir ».

Comment ont-ils été punis ?

« Pour des choses mineures, on pouvait les forcer à rester sur place [pendant environ 30 minutes]. Si la personne continuait à faire du grabuge, ou pour des infractions plus graves, l'officier de police militaire pouvait aussi la prendre à part... et la frapper avec une matraque ».

Vous souvenez-vous d'un tel incident ?

« Une fois, quelqu'un a jeté un coup d'œil à une femme soldat - du moins, c'est ce qu'elle a prétendu... Elle a dit qu'il l'avait regardée sous le bandeau et qu'il faisait quelque chose sous sa couverture. Le fait est que c'était l'hiver et qu'ils avaient des « couvertures anti-gale »... comme celles de l'armée [des couvertures rugueuses et grossières]. Et ils étaient toujours en train de se gratter en dessous. J'étais à l'autre poste et je ne regardais pas dans cette direction. Elle a alors appelé l'officier et lui en a parlé. Le détenu était assis au premier rang et il était comme... eh bien, une sorte de type problématique. Après tout, ils ne sont pas autorisés à parler. Il m'a semblé qu'au fil du temps, certains d'entre eux devenaient à bout de nerfs... instables. Parfois, ils se mettaient à pleurer ou à perdre les pédales. Il était aussi de ceux-là, qui n'avaient pas l'air très stables.

Lorsque l'officier de police militaire est arrivé, le shawish [terme péjoratif aux multiples connotations en arabe, mais utilisé pour décrire un détenu chargé d'autres détenus ici] a essayé de lui expliquer : « Écoutez, c'est dur. Il est ici depuis 20 jours. Il ne change pas de vêtements et se douche à peine. Le type a essayé de jouer le rôle de médiateur pour lui. Mais la femme soldat a répété qu'il l'avait regardée. L'officier a dit au shawish d'amener le gars à la double porte et de l'emmener à l'extérieur. Pendant ce temps, il [l'officier] a appelé un autre soldat de sa compagnie, qui se trouvait alors dans la zone de repos, et qui disait toujours qu'il voulait battre les détenus.

« Le soldat a saisi une matraque et ils ont sorti le détenu de l'enclos et l'ont emmené dans une sorte d'endroit caché derrière les toilettes chimiques, près de notre zone de repos. Je suis resté à mon poste, mais j'ai entendu des bruits, une sorte de coup. Il s'est écoulé environ une minute, une minute et demie, et ils sont revenus avec le détenu. On pouvait voir des marques rouges sur ses bras, autour des poignets. Lorsqu'ils l'ont amené dans la cellule, il a crié en arabe : « Je jure que je ne l'ai pas regardée ». Il a soulevé sa chemise et on pouvait voir des ecchymoses et un peu de sang autour des côtes.

« J'ai fait quelques gardes de plus, c'était suffisant pour moi. Puis nous avons été libérés. Ce n'était pas une tâche très demandée dans la compagnie ; on pourrait même dire qu'il s'agissait d'un semi-volontariat, en raison de sa complexité. Les soldats étaient conscients qu'il s'agissait d'une tâche difficile... Ça pue là-dedans, dans ces enclos. Ça pue, alors les gens portent des masques toute la journée, ce qui n'aide pas vraiment non plus.

« Mais il y avait parfois une sorte d'atmosphère amusante. Surtout vers la fin, la tâche devenait une sorte de plaisanterie, avec des gens qui faisaient des blagues, ou des vidéos de détenus, ou qui racontaient des blagues sur le shawish. Nous commandions toujours du café à Aroma [un café] à Be'er Sheva et quelqu'un disait à la caissière que son nom était shawish - tout le monde se fendait la poire quand ils l'appelaient dans le haut-parleur [pour qu'il prenne sa commande].

« Je ne trouvais pas cela drôle. Je trouvais que la situation des shawish était déchirante. Parfois, les gardiens criaient 'Silence !' parce que les détenus n'avaient pas le droit de parler. Puis l'officier de police militaire disait aux shawish : « Écoutez, s'ils ne se taisent pas, nous allons tous les mettre debout maintenant ! Alors dites-leur de se taire. Et puis le shawish leur disait : « Hé, écoutez, taisez-vous, sinon tout le monde sera puni ». Il essayait d'être gentil, même si la situation était impossible de son point de vue. Et quand les marmonnements ont continué, il s'est énervé et leur a crié dessus à nouveau, et on ne sait plus très bien si c'était par inquiétude - pour qu'ils ne soient pas battus - ou s'il avait l'impression d'être de l'autre côté, du côté des gardiens...

« Ses conditions étaient assez semblables à celles des autres détenus, mais il n'était pas menotté et n'avait pas les yeux bandés. Il n'était pas obligé de s'asseoir droit sur le sol. Et il était en fait assez libre de ses mouvements, mais seulement dans l'enceinte de l'établissement. Je l'ai vu une fois, après que tout le monde ait fini de manger, prendre pour lui une autre tranche de pain qui restait. Je ne sais pas ce qu'il a fait à Gaza, mais avec de telles conditions... Il est clair qu'il n'était pas de la Nukhba ou du Hamas à part entière.

« Lorsque j'étais là-bas, je me suis demandé si je devais rester et essayer de faire ce qu'il fallait, du mieux que je pouvais en tant que personne morale, ou si je devais simplement me lever et déclarer que je refusais d'y prendre part. L'idée que l'endroit allait continuer à fonctionner après mon départ me déprimait, que beaucoup d'autres soldats allaient finir par occuper ce poste en béton. Même si je n'y suis resté que peu de temps, j'en suis ressorti avec un lourd sentiment de culpabilité ».

Dr. L., médecin dans un hôpital public

« Je suis arrivé au centre médical de Sde Teiman pendant l'hiver. Dans une tente d'hospitalisation, il n'y avait pas plus de 20 patients. Tous avaient les quatre membres enchaînés à de vieux lits en acier, comme ceux utilisés dans nos hôpitaux il y a des années. Tous étaient conscients et avaient les yeux bandés en permanence.

« Les patients se trouvaient dans des conditions différentes. Certains étaient arrivés très peu de temps après une intervention chirurgicale majeure. Beaucoup présentaient des blessures par balle. L'un d'entre eux avait été blessé par balle chez lui, à Gaza, quelques heures auparavant. Tout médecin sait qu'une telle personne a besoin d'un jour ou deux en soins intensifs, puis d'être transférée dans un service ; ce n'est qu'à ce moment-là que la guérison peut réellement commencer. Mais cette personne a été envoyée dans un enclos à Sde Teiman deux heures après l'opération. Dans une tente. À l'hôpital, on aurait dit qu'il pouvait être libéré. Je ne suis pas d'accord. Dans les hôpitaux, les patients de ce type sont en soins intensifs. C'est tout à fait clair.

« Il y avait un autre patient souffrant d'une infection systémique - une septicémie. Il était dans un état critique et, même selon le protocole, il n'aurait pas dû se trouver là. Seuls les patients dont l'état est totalement stable sont censés être hospitalisés à Sde Teiman. Mais il était là et ils ont dit qu'il n'y avait pas d'autre solution.

« Hormis le fait qu'il n'y avait pas de chirurgien, ce qui est inconcevable dans un tel endroit, l'équipe médicale était très professionnelle. Tout le monde a vraiment essayé - si vous ne tenez pas compte du fait qu'à mes yeux, au moins... maintenir une personne sans la laisser bouger aucun de ses membres, les yeux bandés, nue, sous traitement, au milieu du désert... en fin de compte, ce n'est rien de moins que de la torture. Il existe des moyens d'administrer des traitements, même médiocres, ou même de torturer une personne, sans lui écraser des cigarettes. Et les maintenir ainsi, incapables de voir, de bouger ou de parler, pendant une semaine, dix jours, un mois... ce n'est rien de moins que de la torture. Surtout quand il est clair qu'il n'y a pas de raison médicale. Pourquoi enchaîner les jambes d'une personne qui a une blessure à l'estomac vieille de deux jours ? Les mains ne suffisent pas ?

« Le fait est que lorsque j'étais là-bas, tout cela me semblait normal, parce qu'il y avait des excuses [pour les envoyer à l'hôpital du camp], et que le travail médical se déroulait dans un espace normal et familier. Mais en fin de compte, ce qui se passe là-bas, c'est une déshumanisation totale. On ne peut pas vraiment les considérer comme des êtres humains à part entière. Il est facile de l'oublier lorsqu'ils ne bougent pas et que vous n'avez pas à leur parler. Il suffit de vérifier qu'une procédure médicale a été effectuée et, ce faisant, on supprime toute la dimension humaine de la médecine ».

__________

"Mais en fin de compte, ce qui se passe ici, c'est une déshumanisation totale.

On ne peut pas vraiment les considérer comme de véritables êtres humains.

Il est facile de l'oublier lorsqu'ils ne bougent pas et que vous n'avez pas à leur parler."

Avez-vous eu des échanges avec les patients ?

« Non. Absolument pas. Ils n'ont pas le droit de parler et les interprètes ne sont là que pour les aider lorsqu'il s'agit de sujets strictement médicaux. Ils [les patients] ne savent même pas qui je suis, si je suis un soldat ou... ils ne m'ont pas vu. Ils ont probablement seulement entendu et senti que quelqu'un était venu les examiner, ou quelque chose comme ça.

« Cela me frustrait terriblement de ne pas pouvoir les regarder dans les yeux. Ce n'est pas ainsi que j'ai appris à traiter les patients, quoi qu'ils aient fait. Et le plus choquant, c'est que lorsque j'étais là, je dois admettre que je n'étais même pas triste. Tout cela me paraissait tellement surréaliste, à seulement un quart d'heure de route de Be'er Sheva. Tout ce qu'on m'a appris, toutes ces années passées à l'université et dans les hôpitaux, comment traiter les gens, tout cela existe, mais dans un environnement où 20 personnes sont maintenues nues dans une tente. C'est quelque chose d'inimaginable. Si nous nous battions en Afghanistan, je pourrais comprendre l'existence d'un tel hôpital de campagne. Mais ici ?

« Avec le recul, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est ce que j'ai ressenti, ou plutôt ce que je n'ai pas ressenti, lorsque j'étais là-bas. Cela me dérange que cela ne m'ait pas dérangé, que d'une certaine manière j'aie regardé les choses mais ne les aie pas vues, ou que d'une certaine manière... je ne me sois pas sentie mal à l'aise à leur sujet. Comment ai-je pu ne pas poser de questions sur les petits détails ? Pourquoi sont-ils recouverts de couvertures ? Pourquoi sont-ils anonymes ? Pourquoi sommes-nous anonymes ? Comment se fait-il qu'ils fassent pipi et caca dans une couche jetable ? Pourquoi leur donne-t-on une paille pour manger ? Pourquoi ?

« Je pense qu'il était déjà clair pour moi que ce qui se passait n'était pas correct, mais je ne savais pas dans quelle mesure. Il y a peut-être un processus d'accoutumance. Vous êtes entre professionnels, vous parlez hébreu, et nous étions déjà habitués à voir des prisonniers menottés dans les hôpitaux. Donc, d'une certaine manière, le processus se normalise et, à un moment donné, il ne vous dérange plus.

T., 37 ans, réserviste du Nord

« Mon bataillon a été appelé quelques jours après le 7 octobre et nous avons effectué un mois de garde dans les communautés proches de la frontière de Gaza. Au cours de l'hiver, nous avons été appelés à nouveau pour le service de réserve, mais soudain, on nous a dit que nous allions également effectuer des tâches de garde à Sde Teiman. C'était une surprise totale.

« J'y suis resté 20 jours. L'endroit était alors divisé en quatre enclos principaux, avec deux hangars dans chacun d'eux. L'un des enclos disposait également d'un petit hangar supplémentaire, pour les mineurs. Au total, il y avait neuf hangars et dans chacun d'entre eux, il y avait entre 50 et 100 détenus, à l'exception de celui où se trouvaient les mineurs, où il y en avait peut-être entre 10 et 20.

« Dans chaque hangar, tous les détenus portaient les mêmes vêtements, bleus, et une sorte de bandeau jaune orangé sur les yeux.Ils portaient des tongs et chacun avait un tapis de yoga, mais plus fin, et ils n'avaient pas le droit d'en bouger.Pendant la journée, ils n'ont pas le droit de s'allonger ; la nuit, ils n'ont pas le droit de s'asseoir.Il est interdit de se tenir debout sans autorisation. Et ils n'ont pas le droit de parler.La plupart du temps, ils étaient assis, les bras entravés et les yeux bandés.En fait, pas la plupart - ils sont comme ça tout le temps, jour et nuit ».

Liés par l'arrière ou par l'avant ?

« Généralement par devant. Ils sont enchaînés par derrière en guise de punition ; certains avaient aussi les jambes enchaînées. Il y avait une échelle de dangerosité, de 1 à 4. Ceux qui étaient bien classés, comme 4, s'asseyaient devant, pour être plus proches des gardes. J'ai un peu regardé les listes. Je ne sais pas si les listes étaient censées être accessibles à tous, mais elles se trouvaient dans le bureau de la police militaire et des soldats les ont vues. J'ai compris qu'un rang 3 correspond à un militant du Hamas qui n'est pas une Nukhba mais qui est un combattant. Le rang 2 correspond à une personne affiliée au Hamas mais qui n'est pas un combattant. Et une personne classée 1 est quelqu'un qui n'est affilié à aucune organisation. Environ 20 % d'entre eux étaient classés dans le groupe 4, et ils étaient tous assis à l'avant et leurs jambes étaient également entravées. Je ne sais pas pourquoi.

« Le réveil a lieu vers 5 heures du matin, lorsque les officiers de la police militaire arrivent pour leur quart de travail. Ils utilisent des mégaphones et demandent à tout le monde de se lever. Immédiatement après, il y a un comptage des effectifs. L'officier de service arrive et lit les noms. Tous ceux qui entendent leur nom répondent « Oui, capitaine » [en hébreu] et s'assoient. Ensuite, il y a des prières. Chaque personne prie pour elle-même, puis elle apporte une caisse contenant de la nourriture que le shawish distribue ; il s'agit généralement de quatre ou cinq tranches de pain et de quelque chose à tartiner dessus. Le matin, c'est du fromage, le midi du thon, et le soir de la confiture ou quelque chose comme ça. Et aussi un fruit ou un légume ».

Qui tartine le pain ?

« Ils le font eux-mêmes. »

Les yeux bandés ?

« Oui. Ils peuvent même le faire avec un bandeau sur les yeux. Ce n'est pas totalement hermétique, ils voient probablement ce qui se trouve à proximité et en dessous d'eux. Ils se rendent également aux toilettes de cette manière et ne se heurtent pas aux murs. Je suppose donc qu'ils voient quelque chose ».

Et ils ont des ustensiles jetables ?

« Je ne pense pas avoir vu quelque chose de ce genre. »

Ils étalent le fromage ou le thon avec leurs doigts ?

« Oui. »

Et où sont les toilettes ?

« Dans l'enclos. Il y a deux ou trois toilettes chimiques. Mais ils doivent demander la permission pour y aller. S'ils veulent boire de l'eau, ils lèvent la main et le shawish va en chercher. Parfois, l'officier de police leur donne deux minutes pour se lever et s'étirer. Je ne comprenais pas très bien les règles ni quand cela se produisait. Parfois, c'était une fois par jour, parfois trois fois par semaine.

« Toute personne qui ne respecte pas les instructions, qui chuchote ou qui essaie de déplacer son bandeau est punie. La punition la plus simple était de se lever. L'étape suivante consistait à se tenir debout, les bras levés. Ensuite, on les sort de l'établissement et on leur donne environ quatre ou cinq coups de matraque. Quelque part dans le haut du corps, pas dans le visage ».

Où cela se passe-t-il ?

« En dehors de la zone de détention.La personne est emmenée dans un endroit plus caché, ou dans un coin où les gens ne voient pas [ce qui se passe]. »

De qui les personnes [qui infligent la punition] doivent-elles se cacher ?

« Bonne question... Je ne sais pas. Peut-être de la salle de contrôle [dans une enceinte fermée sur le site, interdite aux soldats] qui les observe. On disait que quelqu'un les surveillait en permanence, du moins en théorie. »

Qui frappait ?

« En général, les officiers de la police militaire. »

Pourquoi dites-vous « généralement » ?

« En fait, il y a eu des cas de soldats qui voulaient vraiment frapper, alors ils demandaient... et ils [la police militaire] acceptaient parfois de les laisser faire. Mais en général, c'était les officiers eux-mêmes ».

Alors pourquoi acceptaient-ils parfois de laisser faire les soldats ?

« Je ne sais pas, je pense qu'il s'agissait d'une sorte de déviation, mais je ne sais pas si c'était contraire aux règles ou simplement à la coutume. On avait un peu l'impression qu'il n'était pas vraiment juste de laisser les soldats le faire ».

Comment les détenus ont-ils réagi ?

« En général, ils étaient assez calmes à ce stade. Parfois, ils criaient pendant les coups, mais après cela, lorsqu'ils étaient ramenés dans les cellules, ils étaient plutôt soumis. »

Au cours d'une période de travail moyenne, combien de punitions ont été infligées ?

« Je dirais qu'une fois toutes les deux heures, il y avait un cas de passage à tabac. Il y avait plus de punitions où l'on était forcé de se lever. La plupart du temps, quelqu'un était debout.

Y a-t-il eu d'autres incidents violents ?

« Oui. Les punitions comportaient des violences relativement mineures. La violence la plus extrême concernait les fouilles corporelles de tous les détenus dans l'enclos. Une fouille était vraiment quelque chose de très, très... beaucoup plus violent. La plupart du temps, elle était effectuée par la Force 100. Au début, nous ne savions pas très bien s'il s'agissait de quelque chose d'officiel ou s'il s'agissait simplement de personnes qui s'appelaient Force 100 [une unité de réservistes de Tsahal placée sous le commandement de la police militaire] et qui portaient ce genre d'étiquette sur leur uniforme. Par la suite, le phénomène s'est institutionnalisé. Ce sont des réservistes, mais ils ont tout le wassah [prétention arrogante des soldats] qui est très répandu dans l'armée aujourd'hui, toute la façade. Ils portent un uniforme tactique et se promènent avec des masques de ski et un équipement spécial et il y a aussi un air de secret autour d'eux..

__________

" La violence la plus extrême se manifestait lors des fouilles corporelles

de tous les détenus dans le pénitencier. Une fouille était vraiment quelque chose

de très, très... beaucoup plus violent."

« Les gens disaient qu'il s'agissait de gars des unités spéciales qui étaient censés s'occuper des troubles graves. Ils effectuent donc ces fouilles, une ou deux fois par semaine, dans chacun des enclos. Lorsqu'ils se présentaient pour une fouille, tout un tas de personnes et d'officiers les accompagnaient. Je ne sais pas exactement quel était leur rôle. Ils restaient là, à observer.

« Habituellement, pour une fouille, une équipe de la Force 100 composée d'une dizaine de combattants se présentait. Ils faisaient allonger les détenus sur le ventre, les mains derrière la tête. Lors de la première fouille que j'ai vue, après qu'ils aient été allongés, cinq détenus ont été sortis à chaque fois, selon une sorte d'ordre.I ls les ont fait sortir violemment, les ont mis debout à l'extérieur, face à la clôture, et les ont fouillés. Généralement, ils sortaient l'un d'entre eux - je ne sais pas si c'était au hasard ou non - et le jetaient par terre. Ils le fouillaient là et le battaient aussi un peu. Cela ressemblait à un prétexte pour semer la terreur. Ce n'était pas une fouille ordinaire. C'était très violent, en tout cas pour les gars qu'ils ont jetés par terre et qui ont été violemment battus. Ils ont continué, [en prenant] cinq personnes à la fois, jusqu'à ce qu'ils les aient toutes fouillées et ramenées à l'intérieur.

« Et il y avait autre chose. La Force 100 prenait environ 10 personnes dans chaque prison. Ils venaient avec des listes et savaient qui étaient ces personnes. Ils prenaient ces personnes à part et s'acharnaient sur elles. Je sais que cette liste a été préparée par la police militaire et non par les services de renseignement militaire ou le Shin Bet [service de sécurité]. En d'autres termes, ce n'était pas pour leur soutirer des renseignements. Ils sont venus avec une liste de noms et les ont violemment battus. C'était des coups d'un niveau tel que... Je pense qu'à chaque fois que des dents étaient cassées, des os étaient brisés. Parce qu'il y avait des coups vraiment puissants ».

Où cela a-t-il été fait ?

« Pour les coups eux-mêmes, ils étaient emmenés à l'écart, dans un endroit plus caché. Le reste des soldats et des détenus restaient debout… J'ai vu ces coups : six ou sept hommes, de la force 100, se tenaient autour d'un homme et lui donnaient des coups de pied. Des coups, des gifles, des coups de poing, tout. Deux ou trois d'entre eux se tenaient sur le côté, armés, comme des gardes. Il y avait aussi un chien.

Combien de temps cela a-t-il duré ?

« Jusqu'à ce qu'ils en aient assez. Il y avait aussi des moments où ils invitaient des soldats réguliers à participer aux coups, des unités de garde ou de la police militaire. Je ne sais pas si c'était coordonné à l'avance avec eux ou s'ils faisaient appel à eux spontanément, mais c'était une sorte de geste à l'égard de certains soldats qui étaient dans le coup.

« Il y a eu des cas où je n'ai pas vu les coups, mais j'ai entendu les coups de poing ou les cris. Ces cris étaient très intenses. Ils étaient plus intenses que ceux que j'ai parfois entendus lors d'autres interrogatoires. Pendant tout ce temps, les chiens venaient aussi, aboyaient et sautaient sur eux. Avec une muselière, oui, mais en les griffant, ce qui était vraiment effrayant. Ah... au début, il y avait aussi une grenade paralysante. Oui, à chaque fois qu'une recherche de ce type commençait, la force 100 lançait une grenade paralysante dans l'enclos. »

Combien de temps la procédure a-t-elle duré ?

« Cela a pris du temps. Il y a beaucoup de monde. Cela pouvait prendre une heure, une heure et demie. C'était long.

« La deuxième fouille que j'ai vue était presque la même que la première, sauf qu'elle s'est déroulée à l'intérieur - les détenus n'ont pas été conduits à l'extérieur. Après qu'ils ont lancé la grenade assourdissante et que tout le monde s'est couché, la force 100 est entrée et a pris cinq personnes à chaque fois, les a coincées dans un coin de l'enclos et a fait la même chose : une fouille très violente. Puis, lorsqu'ils ont ramené les détenus, ils les ont simplement jetés à leur place ».

Que voulez-vous dire par « jeté » ?

« Les jeter. Ils ont jeté le gars et il est tombé, sur d'autres personnes. Il a les yeux bandés, il est enchaîné et il ne peut même pas se retenir de tomber. »

Agrandissement : Illustration 3

Et personne autour n'a rien dit ?

« Personne. Il y avait beaucoup de monde, y compris des officiers, ce n'était pas quelque chose qui se faisait dans l'obscurité. Ce genre de choses se passait dans la prison, donc tout le monde voyait ce qui se passait. Deux ou trois lieutenants-colonels de la police militaire étaient présents. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait dans le dos du commandant du camp. Je ne sais pas si c'était la procédure, mais il semblait que les soldats savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et les officiers... oui, ils se tenaient là, c'étaient les commandants de la force 100. Il ne semble pas que la force ait décidé d'elle-même de faire cela ».

Savez-vous pourquoi ces détenus ont été battus ?

« Je n'ai rien vu et je ne sais pas. Peut-être se sont-ils mal comportés ? Il y avait aussi des gens que j'ai vus avec des listes [de noms] de la police militaire. Par exemple, il y en avait un qui était impliqué dans le 7 octobre, alors ils l'ont sorti à chaque fois et l'ont battu. »

À plusieurs reprises ?

« Oui. »

Quelles étaient les occasions de le battre ?

« A cause des fouilles, je pense que ses jambes étaient cassées, donc à chaque fois qu'il devait se tenir debout pour le comptage des têtes, par exemple, il ne pouvait pas se tenir debout. C'était donc une excuse pour le faire sortir et le battre encore plus ».

Mais était-il battu à chaque comptage ?

« Pas à chaque comptage, mais assez souvent. Très souvent. »

A-t-il dit quelque chose ?

« Non, il avait l'air épuisé. Parfois, il les suppliait d'arrêter. »

Et parmi vous, parmi les soldats, quelqu'un avait-il des questions sur ce qui se passait là-bas ?

« Il y a eu des soldats, surtout des femmes, qui ont eu une sorte de crise de panique lorsqu'ils ont vu une fouille. Mais il y en avait beaucoup qui étaient enthousiastes à l'idée de faire ces gardes, qui voulaient être là. Même les officiers de ma compagnie cherchaient une excuse pour se présenter. Cela vous remplit d'adrénaline... comme lorsque j'étais dans la situation, aussi... ce n'est pas une situation ordinaire. C'est une source de stress. Le reste du temps, on s'ennuie dans la tente de l'aire de repos, et il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les soldats. Il y a quelques tables, on s'assoit, on passe le temps, et soudain, ça arrive. Il y a de l'action.

« La plupart des soldats n'avaient rien à redire à ce qui se passait. Certains étaient un peu dérangés, d'autres l'étaient au début, puis ils se sont pliés au système. Les excuses étaient les suivantes : 'c'est la guerre', 'ils sont terribles' et 'il n'y a pas d'autre moyen de leur imposer la discipline'.

__________

"La plupart des gars étaient tout à fait d'accord avec ce qui se passait.

Certains étaient un peu dérangés, d'autres l'étaient au début,

puis ils se sont pliés au système."

« L'une des choses les plus difficiles pour moi n'était pas nécessairement les coups, mais le fait qu'ils étaient enchaînés tout le temps, sans pouvoir voir ou bouger. C'est la torture la plus dure qui soit. Lorsque nous parlions avec les gars, il y avait parfois des gens qui, dans leurs conversations, mentionnaient soudainement le mot « torture ». Nous leur disions alors que c'était bien de la torture. Mais on ne s'y attarde pas, on change immédiatement de sujet.

« Au fil du temps, je m'en suis moins soucié. Les premières gardes étaient très dures. Mais après, il n'y a plus le même niveau de tension. Il n'y a rien à faire. Le stimulus est le même, tout le temps. Le cerveau s'y habitue. »

Y a-t-il eu des moments où des gestes humains ont été posés ?

« C'est arrivé. Mais c'était rare. Parfois, la police militaire donnait des bonbons aux mineurs, comme le soir, avant de dormir. Une fois, un détenu s'est mis à pleurer. Il était plus âgé, 60 ans. L'officier de service a donc essayé de lui parler et de le réconforter un peu. Par l'intermédiaire de la scie, il a essayé de savoir : « Qui est-il ? Pourquoi est-il ici ? Le détenu a répondu qu'il était un enseignant ordinaire, jusqu'à ce qu'il soit emmené. Il a demandé à être traité comme un être humain. La même chose s'est produite avec ce même officier et l'un des mineurs, qui s'est également mis à pleurer : Il lui a demandé ce qu'il aimerait faire plus tard et lui a finalement dit que tout irait bien.

« C'était rare, très rare. Je pense que l'officier était dans une sorte d'état d'esprit libéré ce jour-là, parce que c'était sa dernière garde ».

A., étudiant et réserviste dans la police militaire

« J'ai servi dans l'unité qui accueillait les détenus du Sde Teiman pendant les premiers mois de la guerre. Ils arrivaient presque tous les jours, la nuit aussi. En général, ils arrivaient directement du terrain, escortés par des combattants ou des députés. Ils nous arrivaient les mains liées, parfois habillés, parfois en caleçon ou avec quelque chose qui cachait leurs parties intimes ».

Qu'est-ce que « quelque chose » ?

« Un tissu ou un chiffon, quelque chose qu'ils ont trouvé là. Dans la zone d'accueil, on les faisait descendre du tiyulit [camion ouvert avec des bancs pour le transport des personnes] et on les mettait en rangs. Ils attendaient là jusqu'à ce que nous les fassions entrer dans le bureau, un par un. Là, nous leur posions des questions de base, comme l'endroit où ils avaient été placés en détention, où ils vivaient, et nous introduisions les informations dans l'ordinateur. Ils subissaient un interrogatoire préliminaire sur le terrain, mais nous n'obtenions pas de détails à l'avance sur leur identité ou sur ce qu'ils avaient fait. Nous leur enlevions leur bandeau pendant quelques minutes, juste pour la photo.

« Je me suis engagé en croyant, et je crois toujours, que l'armée sait comment atteindre ses objectifs, même si ce n'est pas toujours compris par le soldat ordinaire. Même si cela semble mauvais de l'extérieur. J'ai rencontré beaucoup de gens de principe dans la réserve, mais il y en avait aussi qui ne l'étaient pas. Un peu de chaque.

« Au début, comme il n'y avait pas assez de réservistes, ils ont fait venir des filles de l'unité Gahelet de la police militaire pour accueillir les détenus. Elles sont pour la plupart dans l'armée régulière et travaillent avec les prisonniers [en réhabilitation], mais elles n'étaient pas préparées pour les Nukhbas. Au début, des personnes sont arrivées ici, dont certaines étaient blessées lors des combats. Ce n'était pas très beau à voir, surtout pour ceux qui avaient été capturés en Israël et qui arrivaient après avoir subi un interrogatoire musclé sur le terrain. Il était apparemment difficile pour les soldats du Gahelet de s'en sortir mentalement, et ils ont donc fait venir un responsable de la santé mentale, qui s'est entretenu avec eux. Ils sont ensuite retournés à leur mission. Certains d'entre eux ont parfois craqué.

« Il faut aussi se souvenir de l'époque. Cette base était le reflet de l'atmosphère du pays. Dans les premiers mois, quelqu'un se tient face à vous et vous ne savez pas ce qu'il a fait. S'il est Nukhba, s'il a violé, s'il a assassiné, s'il mérite même de vivre. Et vous êtes rempli de rage. Tout le monde est rempli de rage. Il y a un désir de vengeance. Bien sûr, personne ne pense qu'il doit être dorloté ou quoi que ce soit d'autre, mais la majorité ne pensait pas non plus que nous devions être ceux qui punissaient.

« Mais dire qu'il n'y a pas eu de personnes qui ont pris un peu de force dans leurs mains ? Bien sûr qu'il y en a eu. Mais ce que j'ai vu, du moins de mes yeux, était vraiment à petite échelle. La plupart du temps, c'était lorsque les détenus n'étaient pas calmes, ou quelque chose comme ça. Et parfois sans raison, je ne sais pas, j'appellerais cela des personnes peu sûres d'elles qui essaient d'exprimer leur agressivité. Mais il ne s'agit pas de choses extrêmes. Pas des choses qui me dépassent ».

Pouvez-vous donner un exemple ?

« Parfois, dans la zone d'accueil, il y avait des gens qui poussaient soudainement quelqu'un qui n'avait rien fait, ou qui frappaient quelqu'un parce qu'il n'était pas silencieux. Il s'agissait généralement des soldats qui les avaient ramenés du terrain. J'ai vu des choses comme des gifles, des humiliations, pousser quelqu'un par terre et lui dire de s'asseoir, alors qu'il était assis avant. Mais il n'y a jamais eu d'ordre venant d'en haut pour se comporter de la sorte, ce sont juste des personnes spécifiques qui se sentaient à l'aise pour le faire. »

Y a-t-il eu des événements exceptionnels ?

« Maintenant que vous en parlez, je me souviens d'une histoire avec un véhicule. Des soldats ont jeté des Palestiniens du haut du véhicule ».

Les jeter ?

« Au lieu de les faire descendre par les marches, ils les ont simplement poussés depuis la hauteur du plancher du véhicule. Jusqu'au sol. »

Étaient-ils ligotés et avaient-ils les yeux bandés ?

« Oui. Menottés. Peut-être aussi par les jambes. Ils sont tombés, comme une pierre. »

Y a-t-il eu des blessés ?

« A mon avis, oui. Une personne a été blessée à cet endroit. »

__________

"Je me suis fié à l'idée que le système dans son ensemble sait

ce qu'il doit faire et pourquoi il a besoin de moi. Je fais confiance à l'armée.

Et tout ce que j'ai vu à Sde Teiman m'a semblé, somme toute,

très logique, compte tenu des circonstances."

Quelqu'un a-t-il été puni pour cela ?

« Pas que je sache. Dans les jours qui ont suivi, on nous a dit que ce n'était pas bien. Les commandants de l'installation ont dit que nous devions nous assurer que cela ne se reproduirait plus. »

Avez-vous été confronté à des dilemmes pendant votre service ?

« Je suppose qu'il y en a eu, mais je ne m'en souviens pas exactement. Mais comme je l'ai dit, j'ai fait mon travail sans trop y penser. Je me suis fié à l'idée que le système dans son ensemble sait ce qu'il doit faire et pourquoi il a besoin de moi. Je fais confiance à l'armée. Et tout ce que j'ai vu au Sde Teiman m'a semblé, somme toute, très logique, compte tenu des circonstances. »

R., étudiant et réserviste, de Tel Aviv

« J'ai été appelé avec mon bataillon le 11 octobre. Pendant près de deux mois, nous avons gardé des communautés. Nous avons repris notre service de réserve en avril et, soudain, on nous a informés que nous étions envoyés à Sde Teiman. C'était vraiment bizarre, avec un préavis aussi court. Un ami de la compagnie qui travaille au quartier général du bataillon m'a dit qu'ils nous l'avaient annoncé au dernier moment pour que nous n'ayons pas le temps de l'assimiler. Je pense qu'ils voulaient éviter les objections.

« Lorsque nous sommes arrivés, le commandant de l'installation, un MP ayant le grade de lieutenant-colonel, nous a immédiatement fait un exposé. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une 'tâche très importante, difficile et stimulante'. Il a déclaré qu'ils remplissaient toutes les conditions [légales], qu'ils « fournissaient tous les services médicaux et la nourriture avec la quantité de calories nécessaire » et que « tout était fait conformément à la loi ». Il a déclaré qu'il était soumis à un examen et qu'il faisait l'objet d'une surveillance étroite. Il nous a dit que ses soldats étaient très disciplinés et que nous n'étions pas censés avoir d'interaction avec les détenus. Enfin, il a répété que tout était correct et conforme à la loi.

Agrandissement : Illustration 4

« Lorsque vous arrivez au camp, la première chose qui vous frappe est l'odeur. L'endroit pue vraiment, à l'extrême. Lorsqu'il y a un peu de vent, il est peut-être possible de se déplacer un peu pour éviter [l'odeur]. Mais à proximité, c'était intolérable.

Quelle est l'odeur ?

« Comme l'odeur de dizaines de personnes qui sont restées assises à proximité les unes des autres pendant plus d'un mois, dans les mêmes vêtements et sous une chaleur insensée. Ils les laissent se doucher quelques minutes environ deux fois par semaine, mais je ne me souviens pas avoir jamais vu qu'ils leur donnaient des vêtements de rechange, en tout cas pas pendant mes gardes.

« Je suis arrivé avec l'état d'esprit d'un soldat. Laissez-nous faire notre temps, sans rien demander, et rentrer chez nous. Mais deux incidents se sont produits à la suite desquels je ne pouvais plus rester là-bas.

« La première fois, c'était dans l'un des enclos. Des hommes sont venus de la force d'escorte, qui, à mon avis, étaient des réservistes de la police militaire. Ils sont entrés comme des caïds, avec des masques de ski, et ont fait sortir trois ou quatre détenus. Ils les ont fait marcher courbés, menottés et avec une flanelle sur le visage. Chacun d'entre eux tenait la chemise de la personne qui se trouvait devant lui. Et puis soudain, j'ai vu l'un des policiers, juste à l'entrée de l'enclos, prendre la tête du premier détenu et « boum », l'écraser avec force contre une partie en fer de la porte. Puis il l'a frappé à nouveau et a dit « Yalla ». Dès que j'ai vu cela, j'ai été totalement choqué. C'était juste en face de moi... soudain, j'ai vu quelqu'un qui se disait : « Très bien, ce n'est pas un être humain. Je peux simplement lui frapper la tête contre la porte. Juste parce que j'en ai envie. La façon nonchalante dont il l'a fait m'a stupéfié. Il n'avait pas l'air en colère ou plein de haine, il en a même ri ».

__________

"J'ai vu quelqu'un qui se disait : « Très bien, ce n'est pas un être humain.

Je peux simplement lui frapper la tête contre la porte. Juste parce que j'en ai envie.

La façon nonchalante dont il l'a fait m'a stupéfié."

Quelqu'un a-t-il dit quelque chose ?

« Non. »

Y a-t-il eu d'autres incidents violents pendant que vous étiez dans l'établissement ?

Oui, mais ce n'était pas « Yalla, on les démonte ». Il faut aussi se dire : c'est une procédure [qui demande un effort]. Il faut prendre le gars, se faire escorter, ouvrir deux serrures, le faire sortir, l'amener dans un endroit à l'écart... disons sans caméras. C'est difficile à faire. On ne le fait donc pas par hasard.

« Par exemple, une femme soldat de la compagnie a déclaré qu'un détenu l'avait regardée et s'était livré à des attouchements sexuels. Ils ont donc fait appel à la force 100, qui l'a violemment battu. Il y a également eu un cas où la Force 100 est venue s'occuper d'un détenu qui avait fait un doigt d'honneur à un soldat. Je n'ai pas vu cela, mais les gars étaient très excités. Lorsqu'ils sont rentrés de leur service, ils ont parlé avec enthousiasme de la raclée qu'il avait reçue. Dans l'ensemble, tout le monde sait qu'il y a des caméras. Toutes les choses relativement extrêmes qui se sont produites se sont déroulées dans des zones non couvertes par les caméras.

« Le deuxième incident qui m'a bouleversé s'est produit lors d'une garde de nuit à l'hôpital. J'étais assis, m'ennuyant, avec un officier de la police militaire à l'extérieur, quand l'un des détenus à l'intérieur a demandé quelque chose, ou a pleuré. L'officier était druze. Je lui ai demandé s'il connaissait l'histoire de ce détenu. Il a répondu par la négative et m'a demandé si cela m'intéressait. J'ai répondu par l'affirmative. Il est alors entré dans la tente.

Est-ce autorisé ?

« Pas du tout ! Vous n'avez pas le droit de leur parler du tout, en aucun cas et sur aucun sujet. On nous disait tout le temps : 'Faites attention à ce que vous dites à côté d'eux. Ne parlez pas des nouvelles, des personnes tuées, de Rafah... Ils écoutent et recueillent des renseignements. On ne peut même pas citer de noms à côté d'eux. On s'appelle par son prénom.

« Mais quand il n'y a pas d'officiers à proximité, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Personne ne fait particulièrement attention à quoi que ce soit. C'est ça l'IDF... Par exemple, on n'a pas le droit d'avoir un téléphone portable dans les endroits où il y a des interactions avec les détenus. Pendant la journée, personne n'oserait. La nuit, lorsqu'il n'y a pas de personnel d'encadrement, les policières militaires s'assoient et regardent des télénovelas turques pendant toute la durée de leur service. Comment la documentation arrivait-elle de là ? Des soldats avec des téléphones.

« Quoi qu'il en soit, l'officier [druze] a parlé avec lui pendant quelques minutes en arabe et, à la fin, le Palestinien s'est mis à pleurer. Il pleurait frénétiquement. Puis l'officier est sorti, à moitié ricanant, essayant de ne pas rire. Il a dit que le Palestinien avait parlé de sa vie à Gaza, de son travail, de sa famille. Il a dit qu'il était allé rendre visite à son frère, qui était hospitalisé à Shifa [hôpital], et qu'il avait été arrêté là-bas. Lorsque j'ai demandé : « Alors pourquoi pleure-t-il ? », l'officier a répondu : « Ah... sa femme, ses enfants, sa famille lui manquent. Il n'a aucune idée de ce qui leur arrive. »

« Je ne sais pas pourquoi le policier a ri. Peut-être était-ce par gêne, peut-être méprisait-il l'histoire, comme s'il n'y croyait pas. Mais à la fin de mon service, alors que j'étais sur le point de m'endormir... Boom ! Les pensées ont commencé à se bousculer. Je me suis assis sur mon lit et, pendant des heures, j'ai cherché sur Google des lois relatives à l'incarcération des combattants illégaux. J'ai fait une session sur ChatGPT et j'ai posé des questions sur les crimes et les règles de la guerre. Le lendemain, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer ici plus longtemps ».

Qu'y a-t-il de si dramatique dans ce moment ?

« L'histoire du détenu et le fait qu'il se soit mis à pleurer à la fin. C'était un spectacle très humain et surprenant après toute la préparation et les choses qu'on vous dit là-bas. Ils ne cessent de vous inculquer qu'il faut se déconnecter. Qu'ils ne sont pas des personnes. Qu'ils ne sont pas des êtres humains ».

Qui a dit ce genre de choses ?

« Les gars, le commandant de la compagnie, les officiers, tout le monde. Vous savez, une femme officier nous a donné un briefing le jour de notre arrivée. Elle nous a dit : 'Ce sera dur pour vous. Vous aurez envie de les plaindre, mais c'est interdit. N'oubliez pas que ce ne sont pas des personnes. De votre point de vue, ce ne sont pas des êtres humains. Le mieux est de se rappeler qui ils sont et ce qu'ils ont fait en octobre ».

« Jusque-là, je n'avais vu que des reportages [télévisés], des choses qu'ils disaient aux informations sur l'endroit. J'ai également vu des vidéos de Gazaouis libérés qui parlaient de ce qui se passait là-bas. Mais soudain, quand vous y êtes, ils deviennent de vraies personnes. Vous remarquez à quel point il est facile de perdre son humanité en une seconde, à quel point il est facile de trouver des justifications pour traiter les gens comme s'ils n'étaient pas des personnes. C'est comme dans le film « La vague » [film de 1981 sur un professeur de lycée qui fait une expérience de simulation avec ses élèves pour leur montrer qu'il est facile de leur faire perdre leur humanité]. Seulement en face de vous, et en direct. C'était fou de voir comment cela se passe ».

H., 27 ans, étudiante et réserviste (femme)

« J'étais commandant d'escouade de nouvelles recrues dans l'armée régulière et j'ai été libérée après mon service il y a environ six ans. Je n'avais jamais été appelée à faire partie de la réserve, jusqu'à ce que je reçoive en mai un SMS contenant un ordre d'appel d'urgence, « pour une tâche importante dans le corps de la police militaire ». Sans aucune précision. J'ai compris par des amis que nous étions mobilisés pour garder des détenus de sécurité.

« Je suis arrivé sur place et on m'a donné un numéro. Je me suis assis dans l'enceinte d'attente, sous un auvent avec des tables sur lesquelles il y avait du pop-corn, du café et de la barbe à papa. Il y avait de la musique en fond sonore, comme dans un festival. Il y avait beaucoup de monde et il faisait horriblement chaud. Pendant ce temps, j'entendais des conversations autour de moi. Certains disaient qu'ils avaient l'intention de frapper les détenus ou de cracher dans leur nourriture. De bonnes personnes que je connais parlaient de cruauté et d'abus envers les gens, comme s'il s'agissait de quelque chose de routinier. Personne autour n'a protesté ou ne s'est senti mal à l'aise. Personne n'a parlé de la loi ou du rôle des autorités.

« La déshumanisation m'a fait peur. Je n'arrivais pas à comprendre comment un groupe de jeunes gens qui me côtoyaient tous les jours avait pu subir un processus aussi dangereux en si peu de temps. Bien sûr, je comprends la douleur et la peur qui m'accompagnent également depuis octobre, mais je n'arrivais pas à croire à quel point ils avaient réussi à déformer le concept de réalité des personnes qui vivaient autour de moi. Je me suis sentie obligée de documenter ce que j'entendais. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à transcrire tout ce que j'entendais [voici un extrait de sa transcription, qu'elle a intitulée] : « Témoignage du 2 juin 2024 : appel de réserve des commandants d'escouade féminins à la police militaire. Conversations autour de : « On va les frapper à coups de matraque » « Je vais juste leur cracher dessus. » « Comment comptez-vous battre les terroristes ? » « Je pense que c'est une mission, une tâche. » « Pourquoi méritent-ils de telles conditions ? » « La vérité, c'est que je suis entre deux emplois et qu'un billet de 10 m'arrangeait bien. » « Vous voulez vraiment faire ça ? » - « Oui, je veux de l'argent », avec un clin d'œil.

« Nous nous sommes donc assis pour le briefing. Un aimable officier de la police militaire est entré et a commencé à parler : 'Vous vous demandez probablement ce que vous faites ici. Nous sommes la police militaire. Notre tâche dans [cette] situation d'urgence est de nous occuper des détenus ennemis´. Il a précisé le nombre de détenus et les installations où ils avaient été emmenés, puis il a insisté : « Il est important que vous compreniez que pour le retour des otages, nous devons rendre les prisonniers, alors nous les gardons pour les transactions. Pour l'instant, ils constituent un atout stratégique pour les FDI. »

« Lorsque les questions et les objections ont commencé, il a durci le ton. Vous êtes tous ici en vertu d'un ordre d'urgence. Vous devez faire votre travail. Je suis ici pour faire office de médiateur [de la réalité] pour vous. Il y a un mois, il n'y avait ni slushy ni popcorn ici. Les gens ont été appelés, bien sûr, et on leur a dit : Shalom, vous allez être gardien de prison pour une durée indéterminée ».

« Quelqu'un a demandé : « Comment pouvez-vous appeler des filles pour une telle tâche ? à cause du harcèlement et de tout le reste. L'officier a répondu qu'ils étaient menottés, avec une flanelle sur les yeux, dans une cage avec des barreaux. En d'autres termes, vous n'avez pas de contact direct avec eux. L'un des participants a déclaré : « Ce qui me gêne, c'est que moralement, je ne me vois pas leur apporter de la nourriture. Je ne me vois pas répondre à leurs besoins. »

L'officier a répondu : « En vertu du droit international, nous sommes tenus de leur apporter une certaine quantité de nourriture. Après tout, l'armée pourrait simplement les tuer. Mais l'armée a besoin d'eux. Et ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas choyés »

__________

L'officier a répondu : « En vertu du droit international,

nous sommes tenus de leur apporter une certaine quantité de nourriture.

Après tout, l'armée pourrait simplement les tuer. Mais l'armée a besoin d'eux.

Et ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas choyés »

« Il a poursuivi en nous « rassurant » sur le fait que nous ne serions pas en situation de danger. Si, par exemple, les détenus veulent se quereller entre eux, en ce qui nous concerne, ils peuvent se frapper et se tuer. Nous n'interviendrons pas et nous ne mettrons personne en danger.

À la fin, il a dit : « N'oubliez pas qu'il s'agit d'une mission morale, importante, et que l'armée a besoin de vous. De plus, comme il s'agit d'un ordre d'urgence, vous serez payés et tous ceux qui voudront continuer après ce mois-ci recevront de nombreuses subventions et avantages. C'est vraiment payant.

« Je suis rentré chez moi effrayé. Le genre de propos que j'entendais dans des conversations informelles était présenté dans une tribune militaire officielle. J'ai été effrayé par le fait que l'officier n'ait pas répondu clairement à ses propos déshumanisants. La rencontre avec des concepts aussi dangereux, devenus normaux dans notre société, a été traumatisante pour moi. Il était clair pour moi que je ne pourrais pas y participer et j'ai quitté le service de réserve avec l'aide d'un psychiatre ».

A., étudiant et réserviste, de Be'er Sheva

« J'ai été appelé au service de réserve en octobre, j'ai combattu à Gaza et j'ai été libéré en janvier. En mai, je me suis porté volontaire pour un autre service de réserve, à Sde Teiman. J'ai vu une annonce sur Facebook indiquant que des soldats étaient recherchés en renfort, et il était précisé qu'il s'agissait d'équipes de jour et que le travail pouvait également convenir à des étudiants. J'y suis donc allé, principalement pour le salaire. Je voulais aussi être là un peu. Des amis à moi sont morts à Nova Nova, et j'étais curieux de voir de près les personnes qui ont fait ça.

« J'ai servi là-bas avec quelques bataillons de réserve, et on peut dire que la plupart des soldats n'aimaient pas vraiment leur travail. C'est pour cette raison qu'il y avait une énorme pénurie de main-d'œuvre et qu'ils avaient besoin de gens comme moi - des gens qui venaient compléter les gardes.

« Je suis arrivé là-bas avec beaucoup d'appréhension. J'avais lu des choses dans les journaux, et j'avais aussi peur de l'endroit lui-même. Après tout, vous gardez des terroristes, des meurtriers, à un mètre de distance ; et ils savent aussi se battre. Mais ce n'était que pendant les premières gardes. Avec le temps, on s'habitue et, en général, je n'ai pas ressenti de véritable peur sur le terrain.

« J'ai effectué des gardes dans les enclos et dans les hôpitaux. Je ne me plains pas de l'équipe médicale. Ce sont des anges. Savez-vous ce que c'est que de changer la couche d'un terroriste et de lui essuyer les fesses ? Et ils le font avec une relative dignité et sans humiliation. Parfois, il y avait quelques rires à propos des patients, ou ils les appelaient par des noms, parfois insultants. Mais dans l'ensemble, ils font un travail sacré.

« Lorsque j'étais sur place, ils ont déménagé dans de nouvelles installations. Six grandes tentes, avec un plancher et un climatiseur. Et ils ont apporté beaucoup de matériel neuf. J'ai compris qu'en raison des critiques émises à l'époque, plus le temps passait, plus la situation devenait modérée. Il a été question, par exemple lors des briefings précédant les missions, du fait que « l'on avait l'habitude de les punir en les obligeant à se tenir debout les bras levés », mais ce n'est pas légal.

« En raison de la pression extérieure, nous avions constamment peur des fuites, des médias. Ils nous disaient sans cesse de parler le moins possible. Ce qui se passe à Sde Teiman reste à Sde Teiman. C'est l'atmosphère qui régnait. Photographier était tabou. Ils disaient que c'était très grave et que si des photos étaient divulguées, ils feraient intervenir la division des enquêtes criminelles de la police militaire.

« Ils [les détenus] ne s'assoient que dans la zone du matelas et tout le temps avec des menottes et les yeux bandés. Et vous comprenez ce que cela leur fait. Vous voyez absolument la différence entre les nouveaux arrivants et ceux qui sont là depuis des semaines. Les gens perdent la tête dans de telles conditions. J'ai fait une expérience chez moi, avec un climatiseur, sur la moquette. Je voulais vérifier. Je me suis assis avec un mouchoir sur la tête, sans menottes et sans faim. J'avais juste un bandeau sur les yeux et une montre qui sonnait dans une heure. Au bout de 10 minutes, j'avais envie de mourir. Après 10 autres minutes, j'ai craqué.

« Imaginez cela, jour après jour, une semaine, un mois. J'ai l'impression que l'État a décidé de les transformer en zombies parce qu'il craint qu'ils ne retournent un jour à Gaza. Ils ont pris ces gens et ont décidé de les baiser au point que, dans 50 ans, lorsqu'ils marcheront dans la rue à Gaza, les gens les pointeront du doigt et diront : « Vous le voyez, ce pauvre type... il y a de nombreuses années, il a décidé d'attaquer Israël ».

« Je crois que la plupart des gens qui étaient là ne sont pas des gens bien. Ce n'est pas pour rien que l'armée vient les chercher. Mais il y a aussi l'intendant du Hamas ou un employé de bureau. Et il y avait aussi des innocents, surtout au début, quand la classification sur le terrain était moins méticuleuse. Je ne comprends pas la logique qui consiste à maintenir les gens dans de telles conditions. Ce n'est pas une punition ; la vie là-bas... est une torture quotidienne.

« Dans les briefings, on explique que tout a une raison. Par exemple, il est interdit de parler pour qu'ils ne se transmettent pas d'informations et ne se coordonnent pas entre eux. Le matelas est fin pour qu'ils ne cachent pas d'armes. La punition - pour la dissuasion. Les menottes - parce qu'elles sont très dangereuses. Un officier de la police militaire, qui avait l'air d'un vétéran, m'a expliqué un jour que « l'armée n'était pas prête à accueillir des milliers de personnes ». D'accord, mais six, sept, neuf mois se sont écoulés et vous n'avez pas trouvé de meilleure solution ? Vraiment, maintenant ».

Agrandissement : Illustration 5

Avez-vous été témoin d'irrégularités ?

« Cela dépend de la définition que l'on donne à l'irrégularité. Dans ma vie de tous les jours, je ne rencontre pas un tel niveau de violence, d'injures et d'humiliations. Donc oui, chaque minute est irrégulière. Sur le plan personnel, j'ai vécu un événement qui a changé toute mon attitude à l'égard de cet endroit.

« C'était lors de l'une des premières gardes. J'étais assis dans le belvédère du camp de prisonniers, pendant une pause entre deux gardes, lorsqu'un officier de la police militaire armé d'une matraque en caoutchouc s'est approché et a dit : « Venez avec moi, nous devons nous occuper de quelqu'un qui fait du grabuge ». Je l'ai accompagné, ainsi qu'un autre soldat, et nous avons emmené un détenu d'une quarantaine d'années. Il avait une jambe bandée et boitait un peu. Nous l'avons emmené sur le côté de l'enceinte, dans une zone que l'on ne voit pas vraiment, et l'officier de police militaire lui a donné quatre coups de matraque dans le dos, tout en lui criant : « Tais-toi ! À partir de maintenant - uskut [« tais-toi » en arabe] !

« Le Palestinien a levé les mains et a essayé de se protéger la nuque, même si le bâton n'a pas atterri à cet endroit. Puis, pendant qu'il était battu, il a déplacé le bandeau par erreur et il est tombé sur son cou. Le policier s'est alors mis en colère et a commencé à le frapper encore plus fort. Le Palestinien est tombé à terre, on aurait dit qu'il abandonnait, qu'il n'avait plus la force de se tenir debout et qu'il s'effondrait. C'est alors qu'il a commencé à crier, en arabe : « Laish ? Et depuis le sol, alors qu'il essayait peut-être de se protéger avec ses mains, il m'a soudain regardé.

Il m'a regardé dans les yeux et m'a supplié : « Laish ? Laish ? Ses yeux étaient bruns et grands et sortaient des orbites à cause de la douleur. Ses veines étaient gonflées, il était rouge et souffrait visiblement. Je suis restée là, choquée. Jamais de ma vie je n'avais vu un tel regard. Les cris ont un peu stressé l'officier de police militaire, qui l'a maudit et lui a craché dessus. Puis il a été ramené dans l'enclos.

« Cet événement m'a vraiment secoué. Je suis resté au Sde Teiman après cela, c'est vrai, mais avec beaucoup moins d'enthousiasme, beaucoup moins de joie. »

Avez-vous participé à la battue ?

« Je préfère ne pas répondre. Et pas nécessairement pour la raison qui pourrait sembler évidente. C'était une situation irrégulière pour moi et j'ai très envie de l'oublier. Mais elle n'était pas irrégulière pour l'endroit. Il arrive qu'un soldat frappe quelqu'un sans raison. Beaucoup d'autres choses se produisent. Les gens se permettent [de faire des choses], surtout dans les endroits où il n'y a pas de surveillance. Ou bien il y a eu des cas où des gens sont venus donner des coups à quelqu'un pour se venger [du 7 octobre]. Ou... que... je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça... les gens sont sadiques ».

Ce qui veut dire quoi ?

« Si la définition d'un sadique est quelqu'un qui aime faire souffrir quelqu'un d'autre, alors je peux donner des exemples de tous les côtés de l'échelle. Un soir, je montais la garde dans le camp de prisonniers. Il y avait là un bataillon de réserve, des vétérans qui faisaient beaucoup de barbecues et écoutaient de la musique dans l'enceinte de repos. La tente était assez éloignée du camp, mais l'odeur y flottait parfois, ainsi que la musique. J'ai donc senti l'odeur de la viande lorsque j'étais à mon poste de garde ; je pouvais voir que les détenus la sentaient aussi dans l'air. Je pense que cela les tourmentait beaucoup. Lorsque j'ai terminé mon service, je suis passé devant la tente et l'un des gars m'a demandé si je voulais du pain pita avec du kebab. Je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise avec ça, parce qu'il y avait des gens affamés si près. Il a fait une grimace. Comme si j'étais moralisateur. Puis il a souri et m'a dit : « Pourquoi ? Pour moi, c'est beaucoup plus savoureux comme ça, quand ils souffrent ».

« Il est clair pour moi qu'ils ne méritent pas de viande. Et si j'avais su qu'ils ont suffisamment de nourriture, même de la nourriture de merde, mais qu'ils n'ont pas faim, ce serait différent. Comment est-il possible d'apprécier la nourriture quand on sait que quelqu'un d'autre a faim ? Même s'il s'agit de votre pire ennemi.

« À l'autre bout de l'échelle, il y avait des gens qui venaient évacuer leur colère. Qui se porte volontaire pour servir là ? Seulement ceux qui aiment vraiment frapper les Arabes. Je les ai vus sortir des gens des véhicules, toujours avec violence, des injures, des crachats. Ils portent des uniformes tactiques, des gants, des masques et tout le reste - toutes sortes de types machos et fanfarons. Là aussi, il s'agit d'avoir l'air effrayant et menaçant face aux détenus. En fait, il s'agit de personnes frustrées. Malgré toutes les fanfaronnades, ils ne se battent pas dans des tunnels ou ne font pas exploser des bâtiments à Rafah. Ils se débrouillent avec des gens menottés et affamés. Il n'est pas très difficile d'être fort face à eux. Je ne suis donc pas un expert en la matière et je n'ai pas étudié la psychologie, mais oui, j'ai vu des sadiques là-bas. Des gens qui aiment faire souffrir les autres ».

__________

"Ils font face à des gens menottés et affamés. Ce n'est pas très difficile d'être fort contre eux.

Je ne suis donc pas un expert en la matière, et je n'ai pas étudié la psychologie,

mais oui, j'y ai vu des sadiques. Des gens qui aiment faire souffrir les autres."

Comment les autres soldats ont-ils réagi à cette situation ?

« [Par des réponses du type] « Vous savez qui ils sont et ce qu'ils sont », vous savez, les excuses habituelles : « Ils l'ont bien cherché », ou « c'est nécessaire, parce que c'est la guerre ».

« J'ai eu l'impression qu'il y avait là un aveuglement par choix, que c'était la façon de vivre avec la dissonance créée par l'endroit. Cela ressort vraiment dans le double sens que les mots ont. Vous dites une chose, et tout le monde comprend exactement l'autre sens. Par exemple, lorsqu'on dit d'emmener quelqu'un « à l'écart », il est évident pour tout le monde que l'intention est de l'emmener hors de portée des caméras. Lors de l'une des fouilles de la Force 100, ils ont pris un détenu et l'ont emmené dans un coin. Alors qu'ils s'apprêtaient à le faire tomber par terre, l'un d'entre eux a soudain déclaré : « Hé ! Vous me résistez ? ». Et tout de suite, tout le monde autour commence à donner des coups de pied, des coups de poing et à crier : « Il résiste ».

« Je suis là et je vois exactement ce qui se passe. Il n'a opposé aucune résistance. Il a été jeté par terre, il a essayé de se protéger la tête, le visage, avec ses mains, de se recroqueviller. Et ils continuent. Il était clair pour tous ceux qui se trouvaient là qu'il n'avait pas vraiment résisté. Parce que c'est ce qu'il y avait en réalité. Mais après coup, lorsque j'ai parlé à un soldat qui était là et qui a tout vu, il a justifié le passage à tabac et a dit : « C'est ce qu'il faut faire à un détenu qui résiste ». Je suis resté silencieux. J'ai compris qu'il était aveugle à la vérité, par choix.

Ils nous amenaient un détenu et nous disaient : « Il est dangereux ». Et vous savez, cette affirmation, qu'il est dangereux, n'a pas de sens. Et même s'il l'est. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ses mains et ses jambes sont déjà liées, et malgré cela, il est placé au premier rang dans le hangar. J'ai compris que ce mot - « dangereux » - était comme une allusion. Comme si on nous disait que plus tard, il sera possible de le battre sauvagement. Et c'est aussi comme ça que ça s'est passé.

« Au fait, on n'a plus le droit de dire 'enfermement'. À un moment donné, ils ont dit que ce n'était pas politiquement correct et qu'il fallait désormais dire 'centre d'incarcération'. Mais c'était à peu près à la fin.

« Avec le recul, c'était un peu naïf de penser qu'en allant monter la garde à Sde Teiman, je pourrais comprendre quelque chose sur les Nukhbas et sur ce qu'ils ont fait en octobre. Je ne les imaginais pas avec des cornes, mais je pensais rencontrer une haine extrême, une idéologie. En fin de compte, ce sont des gens tout simplement méprisables, mais tout de même des êtres humains.

« Il faut du temps pour digérer les choses. Plus j'ai de recul, plus mes yeux se sont ouverts. Ce qui m'a le plus troublée, c'est de voir avec quelle facilité et quelle rapidité les gens ordinaires peuvent se déconnecter et ne pas voir la réalité sous leurs yeux, alors qu'ils sont au cœur d'une situation humaine choquante ».

Y., membre féminin d'une équipe médicale

« J'ai récemment terminé un séjour à l'hôpital Sde Teiman. J'y suis arrivée après que l'armée a lancé un appel aux hôpitaux, il y a quelques mois, pour trouver du personnel pour le site. Cela m'a interpellée en tant que citoyenne et en tant que mère d'un soldat qui se trouvait à Gaza. Aussi, lorsque l'appel a été lancé et qu'il a été décrit comme une « mission nationale », j'ai accepté. Sans rien savoir de l'endroit ni de la mission. Les premières 24 heures n'ont pas été faciles. [Mais je ne pensais pas que je serais en état de choc. »

Qu'est-ce qui vous a tant surprise ?

« L'endroit était totalement inimaginable, je n'avais jamais rien envisagé de tel. Ma première pensée a été : « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Puis je me suis mis au travail. Le lendemain matin, j'ai respiré profondément et je me suis dit : « Bon, je sais comment traiter les gens, l'objectif est clair : nous devons fournir un traitement pour obtenir des informations. Ils [les détenus] ont des informations qui peuvent aider à protéger mon fils. Ils ont des informations qui peuvent sauver les fils d'autres personnes. J'ai décidé de faire de mon mieux. Comme je le fais partout. »

« L'établissement est géré en grande partie par le ministère de la santé, parce qu'il n'y a pas d'autre option. Le 7 octobre, ils [les blessés du Hamas] ont été emmenés dans différents hôpitaux, mais La Familia [un groupe ultranationaliste de Jérusalem] est arrivé et a fait du grabuge, il y a eu des menaces et il a été difficile de les soigner. Aucun directeur d'hôpital ne souhaite ce genre d'ennuis.

« Je ne sais pas ce qui s'est passé à Sde Teiman au cours des premiers mois, avant mon arrivée. Mais apparemment, en raison de toutes les critiques, le premier hôpital de campagne a été déplacé dans un nouvel établissement, beaucoup plus grand et équipé de climatiseurs. Chaque matin, nous arrivions pour aider aux procédures, aux traitements et au suivi. Les cas urgents étaient également amenés l'après-midi et la nuit. Comme il n'y avait pas beaucoup de réponses [de la part du personnel médical, pour servir sur le site], la plupart de l'équipe était composée de réservistes assez âgés. Certains avaient même 70 ou 80 ans. Ils sont plus compétents et plus résistants mentalement.

« Rien de compliqué n'est fait là-bas, seulement dans d'autres hôpitaux. Cela signifie que si quelqu'un [amené de Gaza] subit une intervention chirurgicale, après quelques heures de convalescence, s'il ne saigne pas, s'il n'a pas de tension artérielle élevée, etc. Il nous était immédiatement amené, même au milieu de la nuit. Ils ont fait tout leur possible pour que les médias n'en entendent pas parler, car les choses se passent rapidement.

« Chaque jour, ils recevaient des légumes, une protéine et un additif alimentaire deux ou trois fois par jour, dans une sorte de bouteille. La plupart d'entre eux pouvaient prendre la nourriture à la main et boire dans une bouteille avec une paille, ou tenir le légume. Ceux qui ne le pouvaient pas recevaient l'aide d'un membre du personnel ».

Et les couches ?

« Pour ceux qui en avaient besoin. Ceux qui pouvaient se débrouiller avec un pot en utilisaient un ; sinon, c'était une couche. Je ne sais pas pourquoi les médias ont rapporté qu'ils avaient reçu un cathéter. Ce qu'elles avaient n'était pas une sonde, c'était une chose externe, comme un préservatif avec un trou et un tube relié à un sac. En termes de confort, c'est préférable. Si vous êtes allongé dans une couche mouillée, ce n'est pas agréable. Cette méthode est utilisée lorsque le détenu ne peut pas se rendre aux toilettes. Ceux qui le peuvent font pipi dans une bouteille, comme à l'hôpital.

« Les conditions de vie [dans le camp] ont été décrites comme de la torture. Peut-être. Dans de nombreux sens, oui, je suis d'accord avec cela. Peut-être même des tortures insensées. Mais je n'ai pas les outils pour juger. Je ne connais pas le sujet. Je peux parler des soins médicaux, et le traitement est bon. Lorsque des articles disaient que tous leurs membres étaient entravés - d'accord, qu'y a-t-il de nouveau ? Même avant octobre, chaque fois qu'un terroriste nous était amené pour être soigné dans un hôpital [ordinaire], il arrivait menotté. Je ne vois donc pas ce qu'il y a de nouveau ».

Est-ce nécessaire ?

« Je n'étais pas là pour juger. C'est la réalité que j'ai rencontrée. Une fois par jour, la personne de garde venait à l'hôpital pour vérifier qu'aucune des menottes n'était trop serrée. Qu'elles ne tranchaient pas la chair. Chaque jour, on vérifie qu'il y a de la place, qu'au moins deux doigts peuvent passer sous chaque menotte.

« Je ne connaissais rien de mes patients, même ceux qui étaient là depuis longtemps. On nous donnait un numéro de prisonnier. Lorsque j'ai repris le travail dans mon service, après une période au Sde Teiman, j'étais heureuse. Quel bonheur de connaître le nom de mes patients.

__________

"Je n'ai rien vu, et si j'avais vu quelque chose,

je l'aurais probablement transmis à mes supérieurs. Je n'aurais pas pu le supporter.

Pas à cause d'eux : Ce sont des terroristes et je n'ai aucune pitié pour eux.

À cause de nous, parce que quand on se comporte comme ça, ça nous fait mal."

Ont-ils toujours les yeux bandés ?

« Oui. C'est une décision militaire, pas médicale. Et... une fois, j'ai demandé pourquoi, et on m'a dit que ces personnes étaient dangereuses et qu'elles [les autorités militaires] ne voulaient pas qu'elles voient les membres de l'équipe. »

Des témoignages font état d'actes de violence brutale dans le centre de détention. Avez-vous reçu des personnes dont les membres étaient cassés, mais qui n'étaient pas sur le champ de bataille ?

« Non, je n'ai jamais vu... au-delà du... non. Jamais. Je ne sais pas non plus de quoi ils étaient blessés avant d'arriver jusqu'à nous. Ce n'est pas mon travail. »

Dents cassées, contusions graves ?

« Non. Rien. Rien du tout. Non seulement je n'ai pas vu, mais je n'ai même pas entendu. Et si de telles choses s'étaient produites, j'aurais été choqué. Peut-être que les choses étaient différentes avant mon arrivée. N'oubliez pas le 7 octobre et les deux ou trois mois qui ont suivi. Ce n'est pas la situation d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu une très grande colère. Un traumatisme. Mais quand j'étais sur place, je n'ai rien vu, et si je l'avais vu, je l'aurais probablement transmis à mes supérieurs. Parce que je n'aurais pas pu le supporter. Pas à cause d'eux : Ce sont des terroristes et je n'ai aucune pitié pour eux. À cause de nous, parce que lorsque nous nous comportons ainsi, cela nous fait mal. Nous devons penser à nous-mêmes, seulement à nous-mêmes ».

Dean Teplitsky a participé à la rédaction de ce rapport d'enquête.

Shay Fogelman, Haaretz, 16 août (Traduction DeepL) https://www.haaretz.com/israel-news/2024-08-16/ty-article-magazine/.highlight/we-served-on-israels-sde-teiman-base-heres-what-we-did-to-gazans-detainees/00000191-5591-d60d-a59b-ff994cb40000