La majorité des usager·es de stupéfiants ne sont pas dépendants à la substances qu’iels consomment.

« N’importe quoi, ferme-là sale junkie historienne, t’y connais rien t’es pas médecin. »

Mesdames et messieurs, voici traduit pour vous l’avis de spécialistes des addictions, côté médecine donc, puisque les spécialistes d’autres disciplines n’ont visiblement pas leurs mots à dire…

Christian Müller est professeur de médecine des addictions à l’université de Nuremberg et a publié des travaux sur la neuropharmacologie et la neurochimie des substances addictives. Gunter Schumann occupe quant à lui la chaire de biologie des addictions à l’Institute of Psychiatry du King’s College de Londres et est directeur adjoint du Centre de recherche biomédicale en santé mentale du NIHR (National Institute for Health Research), responsable des troubles liés à l’usage de substances.

Est-ce que Jean-Michel médecin généraliste qui n’a pas lu une étude médicale depuis son internat et n’a dans tous les cas reçu aucune formation en addictologie, ou Martha de Twitter qui a regardé un « reportage » sur Cnews, sont plus compétent·es sur la question, je vous laisse juge.

En tout cas, voici un résumé (avec les refs pour que vous puissiez creuser si ça vous dit) de ce que Müller et Schumann nous expliquaient en 2011 :

« Les données épidémiologiques démontrent que la majorité des personnes consommant des substances psychoactives à potentiel addictif ne développent pas d’addiction et ne deviendront jamais dépendantes (Glynn et al., 1983 ; O’Malley & Johnston, 2002 ; Zinberg & Jacobson, 1976 ; Zinberg et al., 1978). » Par exemple et pour prendre une substance légale : « Environ 7,1 % des buveurs quotidiens d’alcool dans l’Union européenne y sont dépendants (Anderson & Baumberg, 2006). »

Des buveurs QUOTIDIENS hein, même moi je trouve l’info saisissante. Attention, « quotidiens » ça ne dit rien de la quantité, ça peut être un seul verre de vin au repas du soir. Et je rappelle que c’est à partir de 7 verres par semaine que les risques commencent à être « élevés » en termes de santé. Donc bien sûr, l’addiction ce n’est dans tous les cas qu’une partie du sujet : dans la consommation de certains psychotropes (pas tous, par exemple les psychédéliques) il existe des risques en termes de toxicité, de neurotoxicité, de développement de cancer ou de troubles divers. Mais en fait, comme on le verra dans une prochaine publication, les usages majoritaires sont en général « non problématiques », c’est à dire qu’ils ne conduisent pas à ces risques, car les personnes prennent ces substances de façon très occasionnelle. Je suis en train de diriger un numéro de revue scientifique sur le sujet, donc ne vous inquiétez pas, on en reparlera !

Autre source que j’ajoute pour le cas de l’héroïne : il existe des études à large échelle aux USA depuis les années 1990 qui étudient combien de personnes sont devenues dépendantes dans l’année de leur première consommation (attention, on ne devient pas addict en une fois). En 2018, une nouvelle étude de ce type montre l’aggravation récente : en moyenne 20% des usager·es avant 2010, 40% après, soit suivant les conséquences de la crise de 2008. C’est beaucoup, mais même dans ces conditions très dégradées, ça n’est toujours pas la majorité. Par ailleurs, dans un contexte où l’héroïne est très diabolisée, les personnes qui vont se mettre à en consommer sont en général dans des situations de grande vulnérabilité psychique, économiques, ont des antécédents de pathologies mentales. Elles sont aussi en général dans des milieux marginaux (sinon elles ne sauraient tout simplement pas comment s’en procurer). Cela influe de fait sur le taux d’addiction que l’on observe.

Le contexte d’usage est essentiel pour comprendre l’addiction : un exemple frappant est le cas des soldats américains prenant de l’héroïne pendant la guerre du Vietnam. Comme le montre l’historien Jeremy Kuzmarov dans son livre « The myth of the addicted army », une fois rentrés du front ces mêmes soldats arrêtent d’en consommer. Ils n’étaient pas « addicts ». Ils utilisaient un produit qui leur permettait de supporter une situation extrêmement violente et déshumanisante, dont ils n’avaient plus besoin une fois revenus dans leur vie normale.

Reprenons : « Les enquêtes de ce type montrent clairement que la majorité des consommateurs de substances psychoactives ne sont pas et ne deviendront jamais dépendants (Heyman, 1996). […] Alors qu’un effort considérable de recherche a été consacré à comprendre la dépendance aux psychotropes et son développement, un rôle adaptatif ou un effet bénéfique des substances psychoactives est souvent catégoriquement nié. »

Je souligne que les premières références données ici pour démontrer que la majorité des gens qui consomment des substances addictives ne deviendront jamais dépendants datent… des années 1970 ! D’ailleurs c’est déjà ce que les premiers médecins décrivant le phénomène de l’addiction, dans les années 1870, observaient dans leurs analyses. En effet, dès les premières descriptions du phénomène d’addiction, qui est lié aux administrations médicales de la morphine, comme je l’étudie dans mes travaux, les médecins observent que « ne devient pas morphinomane qui veut », c’est à dire que tous les patient·es à qui on en administre ne deviennent pas dépendant·es. Ce constat va servir leur argumentation pour se dédouaner de la responsabilité d’avoir causé la dépendance des autres (86% des morphinomanes de l’époque le sont devenus suite à une prescription médicale selon mes recherches) : ça n’est désormais plus le médecin qui est en cause, mais bien les malades eux-mêmes, perçus comme des « vicieux » cherchant dans la morphine un plaisir condamnable. Surtout les femmes. J’explique tout ça dans une publication récente (en anglais), mais aussi dans un wébinaire en français.

Un siècle plus tard, des travaux émergent pour étudier plus spécifiquement ce phénomène. En 1986 par exemple, Norman Zinberg révèle l’existence d’usages « récréatifs » d’héroïne, encadrés par des rituels collectifs, réglés par des quantités limitées qui ne nécessitent pas une quête permanente d’argent pour se procurer le produit. Juste après lui, Craig Reinarman étudie les usager·es de crack aux USA et montre que même les plus pauvres ont des stratégies de préservation, avec arrêts momentanés, diminution des doses, fixation de limite dans la défonce, engagement dans d’autres activités... pour continuer à profiter du « high ». J’ai parlé dans un précédent post ici des questions de pauvreté, d’usage de stupéfiants, et de plaisir. Depuis, il y a eu des dizaines et des dizaines d’études pour confirmer tout ça. Un peu déprimant non ? C’est impressionnant de se dire que des décennies de recherches scientifiques n’ont pas permis de changer les préjugés du « grand public », mais pas non plus des médias et encore moins des politicien·nes, en particulier en France.

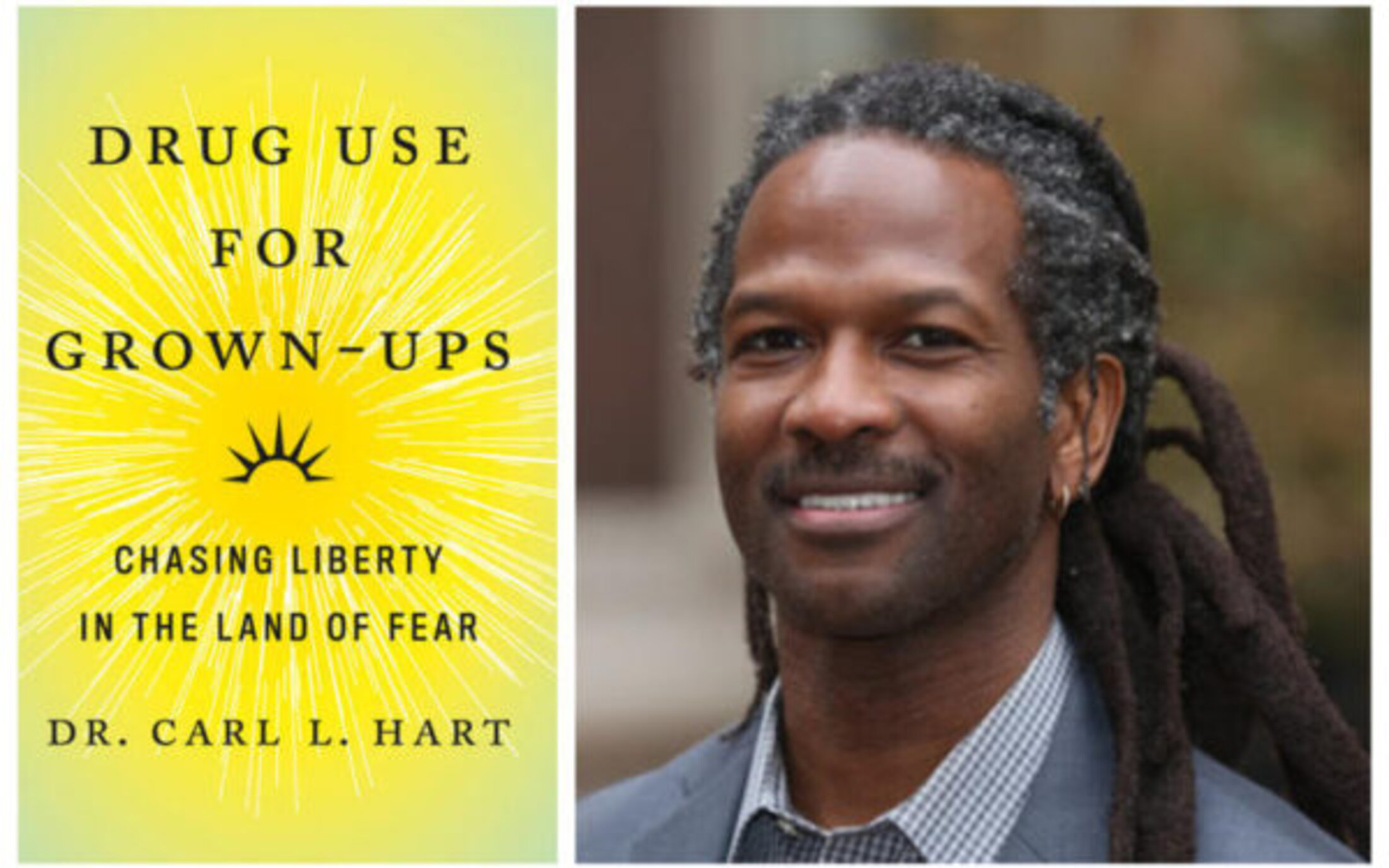

Parmi les personnes témoignant de leurs usages non problématiques de stupéfiants, Carl Hart, neuroscientifique américain, parle ouvertement de sa consommation récréative d’héroïne, comme d’une pratique contrôlée et compatible avec une vie professionnelle, familiale et académique stable. C’est hyper courageux et ça donne une autre vision des usager·es.

Agrandissement : Illustration 2

Du côté francophone on a aussi le professeur de psychologie Jean-Sébastien Fallu au Canada.

Un point particulièrement intéressant de l’article qui nous occupe est l’analyse en termes évolutif de la consommation de psychotropes par les êtres humains : « Nous suggérons que les individus consomment des substances psychoactives non parce que leur système de récompense aurait été "détraqué", mais pour favoriser des comportements spécifiques contribuant à leur capacité d’adaptation et de reproduction. »

Ils décrivent longuement les types d’usage des substances psychoactives dans une perspective évolutive, je ne vous présente ici que les titres des parties :

- Amélioration des interactions sociales ;

- Facilitation des comportements sexuels ;

- Amélioration des performances cognitives et réduction de la fatigue ;

- Aide au rétablissement et à la gestion du stress psychologique ;

- Automédication pour des problèmes de santé mentale ;

- Curiosité sensorielle : élargissement des horizons perceptifs ;

- Euphorie, plaisir et sensation de défonce ;

- Amélioration de l’apparence physique et de l’attractivité (bon là j’explique parce que c’est pas évident juste avec le titre je trouve ^^ : ils expliquent par exemple que la nicotine et les stimulants (café, amphétamines ou cocaïne par ex) suppriment la sensation de faim, et donc facilitent la minceur.

Ils concluent :

« Nous avons argumenté que cet usage non addictif, employé pour ses effets positifs, peut avoir plusieurs effets bénéfiques sur des comportements liés à la survie et à la reproduction, ce qui peut expliquer la persistance de ces consommations dans les sociétés humaines. Les mécanismes fondamentaux qui sous-tendent l’usage non addictif de substances psychoactives pourraient avoir émergé dans des environnements anciens, trouvant leur pleine expression sous l’effet de changements environnementaux plus récents. L’argument psychologique central est que les psychotropes sont consommés parce que leurs effets psychoactifs peuvent être utilisés [de manière positive]. »

J’adore un des commentaires scientifiques dans le journal dans lequel ça a été publié :

« Ce qui semble le plus remarquable à propos de l’article de Müller & Schumann, c’est qu’il ait été nécessaire de l’écrire. L’utilisation des stupéfiants pour améliorer les interactions sociales, faciliter les comportements sexuels, lutter contre la fatigue, soulager le stress, s’automédiquer pour des symptômes psychiatriques, élargir la conscience, ou simplement pour « planer » est bien connue. [...] Les individus dans les civilisations modernes ont développé la croyance que l’usage de stupéfiants mène systématiquement à l’addiction. La science a été mise sous pression pour soutenir cette manipulation sociale de la croyance. »

Récemment, le Lancet, la plus prestigieuse revue de médecine au monde, a publié un éditorial dénonçant l’axe systématique de l’addiction dans les représentations liées aux stupéfiants. C’est un signe très important d’évolution des préjugés du milieu médical, forcément plus biaisé puisqu’en première ligne pour prendre en charge celleux qui vont mal, et d’adoption des données scientifiques qu’il avait jusque là été plutôt réticent à reconnaître. Je vous en traduis des bouts :

« L’usage problématique de stupéfiants et la dépendance physique - contrairement à la croyance populaire - ne concernent qu’environ 10% des consommateurs. […] L’impact désastreux des tentatives punitives d’élimination des stupéfiants pèse plus vivement sur les individus les plus vulnérables de la société. Bien que la consommation de stupéfiants soit répandue dans tous les groupes socio-économiques et démographiques, les arrestations pour infraction à la législation sur les stupéfiants et les sanctions qui en découlent concernent essentiellement les jeunes et les populations économiquement défavorisées, culturellement marginalisées et racialement minoritaires, ce qui alourdit encore le casier judiciaire de ces groupes. Si l’objectif de la politique en matière de stupéfiants est de réduire les dommages sanitaires et sociaux, nous avons gravement raté notre réponse. Nous devons modifier radicalement notre approche. »

Ils en appellent à « Des stratégies humaines fondées sur des données scientifiques probantes » et à une vraie politique de Réduction des Risques. On avance !!

P. S : Mon intention n’est absolument pas de minimiser l’expérience des personnes qui malheureusement connaîtront des périodes d’addiction au cours de leur vie, mais simplement de montrer que l’axe exclusif du traitement des consommations de psychotropes par ce prisme est profondément abusif. L’addiction est une pathologie grave, mal comprise malgré plus d’un siècle de recherches sur le sujet, et dans tous les cas mal prise en charge dans un contexte où le corps médical ne pense bien souvent qu’en termes de maladie, et ne prend pas en compte (ou ne peut pas prendre en compte) les aspects sociaux et économiques sous-jacents. Mon travail ici vise à déstigmatiser tous les usages, qu’ils soient bénéfiques ou problématiques, et à souligner les enjeux politiques de ces questions. A ce sujet, une excellente vidéo de Lumi et Modiie pour Blast sur le problème grave des consommations de psychotropes dans le cadre du travail, phénomène en augmentation (mais déjà présent dès le XIXe siècle). On peut en effet traiter de ce sujet sans diaboliser une substance, sans pathologiser ses consommateurs et consommatrices, mais en analysant comment le capitalisme crée et entretient les conditions d’un usage à risque. Je vous laisse aller voir ça !

Je vous remets ici certaines des sources importantes citées dans ce billet :

- L’article de Müller et Schumann

- Une vidéo YouTube de Drugz sur la dangerosité relative des stupéfiants, avec plein de sources scientifiques, mais quand même agréable à regarder

- L’étude de 2018 sur la dépendance à l’héroïne dans l’année de la première consommation

- Un de mes articles pour montrer que même les personnes décrites par les médecins du XIXe siècle comme « morphinomanes » ont une capacité d’agir et maîtrisent au moins dans une certaine mesure leurs consommations