Agrandissement : Illustration 1

Nina Childress, Body body, Frac MÉCA Nouvelle-Aquitaine

Première rétrospective consacrée à l'oeuvre de Nina Childress, l’exposition témoigne de son goût pour des styles hybrides. De sa palette très colorée, qui se fait parfois même fluo, elle revisite les thématiques qui lui sont chères, à commencer par la question du double que l’on retrouve jusque dans le titre de l’exposition avec la répétition du même mot. Plusieurs toiles sont réalisées en deux versions, alternant entre le « good » et le « bad », la version bonne et la version mauvaise d’un même tableau. « Je fais des tableaux assez léchés, mais le « bad » me permet de temps en temps de travailler encore plus vite et plus salement » indique-t-elle. Depuis sa première toile, Nina Childress photographie et classe rigoureusement l’ensemble de sa production artistique. Cet inventaire trouve son aboutissement dans la publication en septembre 2021 du catalogue raisonné de son œuvre. De la représentation des cheveux sans visage (« Hair Piece ») aux flous (« Blurriness »), l’artiste a longtemps travaillé en série, approche qui lui permet d’aller jusqu’au bout d’une idée, d’épuiser un sujet. Si elles sont loin d’un militantisme trop tapageur, les œuvres de Nina Childress n’en questionnent pas moins nos limites. Certaines pratiquent une forme de subversion pleine de promesses.

« Le déceptif en peinture m’intéresse » déclare-t-elle. Provocante, déconcertante parfois, assurément libre, la peinture de Nina Childress est constamment questionnée par le fait même de sa mise en danger. La résolution de l’artiste pour le médium explique qu’elle n’a jamais cessé de peindre, même lorsque la pratique était délaissée par le marché et les institutions. Nina Childress en embrasse toutes les possibilités sans les épuiser pour autant. « Ce qu’il y a de passionnant dans la peinture », affirme-t-elle, « c’est que ce n’est jamais fini ».

Commissariat artistique : Claire Jacquet.

Agrandissement : Illustration 2

Le musée sentimental d’Eva Aeppli, Centre Pompidou-Metz

Première rétrospective de l’artiste suisse en France, « Le musée sentimental d'Eva Aeppli » revisite son œuvre cousue dans laquelle elle porte son art à son paroxysme. Comme celui de Daniel Spoerri accueilli au Centre Pompidou en 1977, ce musée met ses œuvres en dialogue avec celles de son cercle intime, de ses influences fantasmées mais aussi de ses successeurs. Ainsi croise-t-on Jean Tinguely, avec qui elle fut mariée de 1951 à 1960, Niki de Saint-Phalle, Louise Bourgeois, Annette Messager mais aussi l’artiste britannique Sarah Lucas dont les œuvres témoignent de l’influence d’Eva Aeppli sur la génération suivante. Le parcours de l’exposition messine s’emploie à refléter les dualités à l’œuvre tant dans le travail artistique que dans la vie privée de l’artiste. Face aux grandes figures textiles qui, malgré le soin qu’elle prend à en épurer les traits, restent étonnement expressives, exhibant leurs coutures comme autant de cicatrices qui traduisent les affres de l’humanité, le visiteur est immédiatement saisi, submergé par des sentiments contradictioires. L’œuvre, encore trop méconnue, d’Eva Aeppli ne laisse personne indemne.

Commissariat artistique : Chiara Parisi et Anne Horvath

Agrandissement : Illustration 3

Thomas Ruff, Méta-photographie, Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole

Le musée d’art moderne et d’art contemporain de Saint-Etienne pose un regard rétrospectif inédit sur quarante ans de carrière du photographe allemand Thomas Ruff en dévoilant la manière dont l’artiste questionne continuellement l’objectivité photographique. Réunissant une centaine de tirages extraits de dix-sept séries dont une inédite, l’exposition « Méta-Photographie » navigue à travers différents genres d’images et procédés techniques pour raconter, en creux, une histoire de la photographie. Ainsi le parcours proposé ne suit pas la chronologie de l’œuvre de Ruff mais l’ordre dans lequel se déroule l’histoire du médium.

À la fois rétrospective personnelle et traversée dans l’histoire de la photographie, l’exposition révèle une approche conceptuelle, presque scientifique, qui interroge le médium et son évolution face à ses développements techniques, et dévoile l’obstination de Thomas Ruff dans sa volonté d’épuiser la réalité des images photographiques.

Commissariat artistique : Alexandre Quoi.

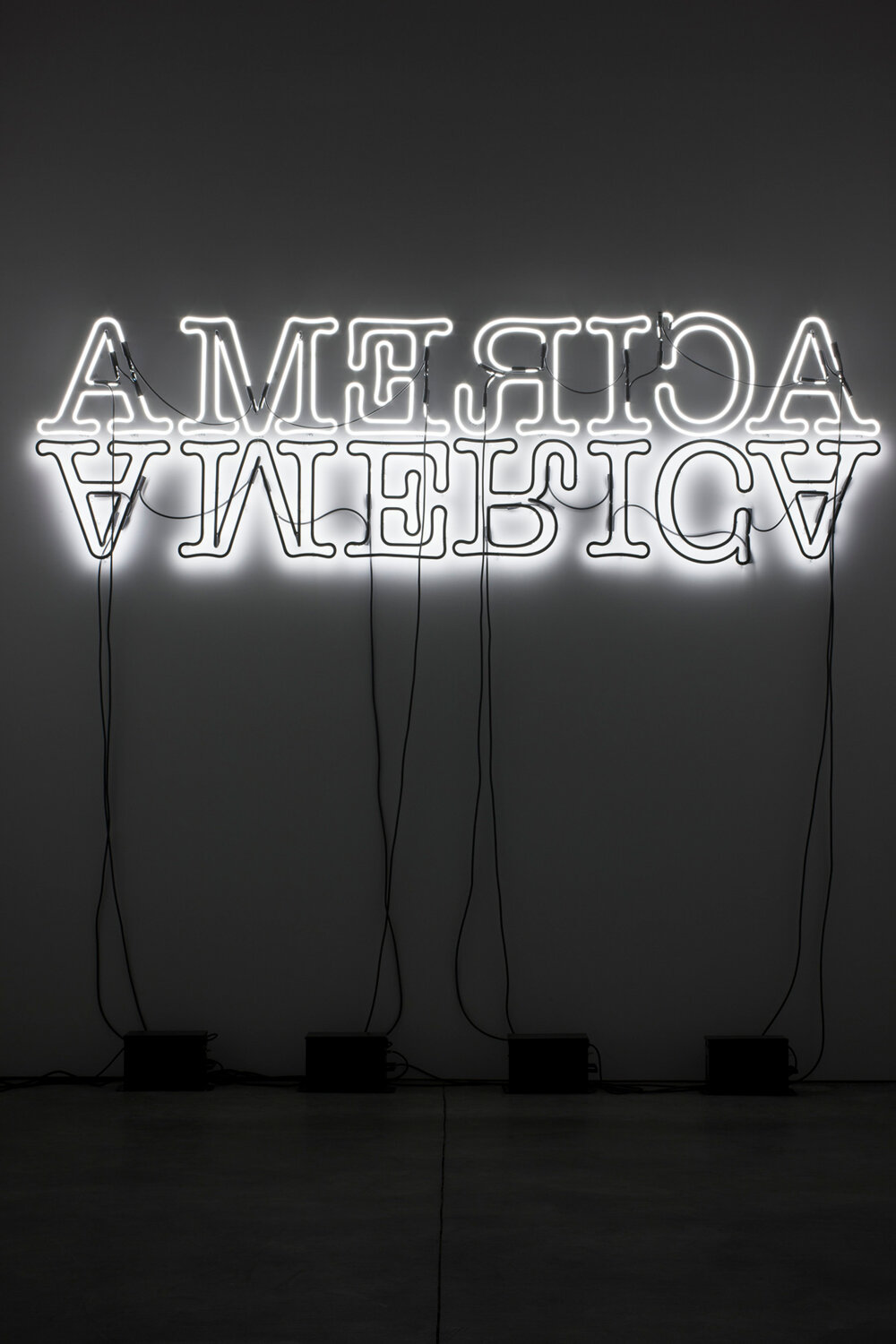

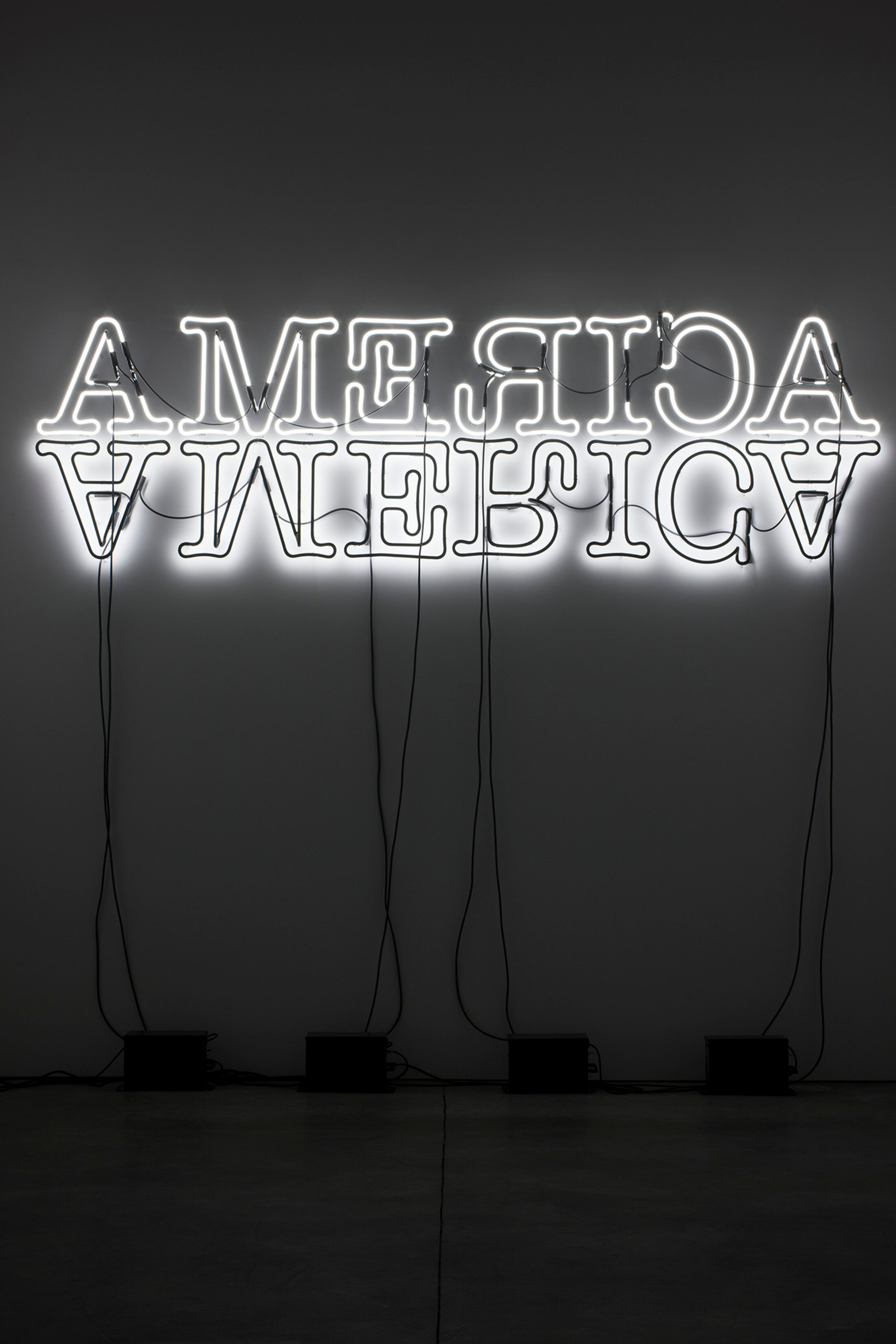

Agrandissement : Illustration 4

Glenn Ligon, Post-Noir, Carré d'Art - Musée d'art contemporain de Nïmes

À Nimes, le Carré d'Art consacrait à Glenn Ligon sa première exposition dans une institution française. Son titre, « Post Noir », fait référence au concept de « Post Black » introduit dans les arts visuels aux États-Unis au début des années 2000 par Glenn Ligon et Thelma Golden, directrice du Studio Museum de Harlem à New York, et se référant aux artistes afro-américains qui s’intéressent à la question de l’identité noire sans pour autant porter une étiquette identitaire. L’art « post noir » tel que le définit Golden fait référence à une génération d’artistes postérieurs au mouvement des droits civiques, qui sont à la recherche d’un langage à travers lequel ils peuvent explorer leurs intérêts et identités artistiques. Ici, le titre est aussi choisi par Ligon en référence au débat sur l’identité noire en France, « ce que cela pourrait signifier et comment cela est infléchi en France par les questions de l’Algérie, l’Afrique subsaharienne et de l’immigration depuis d’autres endroits » précisant que le terme « Noir » peut englober un ensemble de possibilités et de personnes différentes comparé aux États-Unis.

Inlassable commentateur de la complexité de l’identité américaine, l’artiste érige une œuvre qui défie les constructions de race, de genre et de sexualité. « Faire des œuvres est une façon de penser » confie-t-il. À l’image des néons révélant la complexité de la société étatsunienne en la déclinant, l’art « post Noir » de Glenn Ligon apparait plus que jamais nécessaire.

Commissariat artistique : Jean-Marc Prevost

Agrandissement : Illustration 5

Belkis Ayon, Musée Reina Sofia, Madrid

La courte carrière de l’artiste afro-cubaine Belkis Ayón (La Havane, 1967 – 1999) est inversement proportionnelle à la taille du vaste corpus qui constitue son œuvre. Encore inconnue en Europe, elle fait l’objet d’une importante rétrospective, la première sur le continent, au Musée national Reina Sofia à Madrid, réunissant près de quatre-vingts œuvres de grand format réalisées en 1986 et 1999. La découverte de son travail gravé est un véritable choc. D’une part, par la puissance qui se dégage de la qualité exceptionnelle de ses grands assemblages aux tons noirs, blancs et gris dont les forts contrastes sont caractéristiques de sa pratique de la collagraphie qui la fera connaitre. D’autre part, par son sujet unique, créant et développant une iconographie figurative autour de la fraternité masculine afro-cubaine des Abakuá, une société secrète n’existant qu’à Cuba et qui tire son origine des sociétés Ekpé ouest-africaines de la région de Cross River, état du sud-est du Nigeria. Celle-ci fut introduite dans les villes portuaires de Cuba en 1836 par des esclaves africains qui fondèrent cette année-là les premières sociétés à Regla et à La Havane. Sur l’île, alors que presque toutes les sociétés secrètes ont disparu à l’image des Francs-maçons, Abakuá reste forte. Bien qu’elle soit hermétique et peu connue des Cubains eux-mêmes, elle compte encore près de trente mille membres.

Belkis Ayón, à force d'obsessions, se sera approprié l’univers symbolique d’Abakuá pour en faire un autre monde, plus personnel, révélant ainsi la nature postmoderne de son travail plastisque. L’artiste, athée et féministe, semble avoir cherché à refléter, à travers ce lexique stylisé, son temps que domine la crise provoquée par la chute du communisme en Europe. Cette crise eut des conséquences incommensurables à Cuba, ébranlant profondément l’artiste au point sans doute de la conduire à s’identifier tragiquement au personnage de Sikán.

Commissariat artistique : Cristina Vives.

Agrandissement : Illustration 6

Jimmy Robert, Appui, tendu, renversé, CRAC Occitanie, Sète

Fruit d’une collaboration entre trois institutions européennes, l’importante exposition monographique consacrée à Jimmy Robert au Crac Occitanie, à Sète, est la première de cette ampleur en France. Intitulée « Appui, tendu, renversé », elle offre un large panorama de la production de l’artiste à la faveur d’un corpus d’œuvres venant couvrir vingt années de création. Jimmy Robert place l’identité et la représentation du corps noir au cœur de son travail plastique. Sa pratique de réappropriation, de copie et de citation, lui permet de se constituer une filiation choisie. Il questionne le désir, dans des installations où chacun des éléments fait écho aux autres, entremêlant poésie et écriture, danse et images. Chez lui, le langage n’est jamais l’illustration de ce qui est montré. Il n’est ni neutre, ni universel. L’artiste porte sa propre histoire.

Commissariat artistique : Marie Cozette.

Agrandissement : Illustration 7

Pedro Barateiro, Love song, CRAC Alsace, Altkirch

Le texte d’intention de l’exposition que consacre le CRAC Alsace à l’artiste portugais Pedro Barateiro est adressé sous la forme d’une lettre ouverte au public. Il constitue une charge violente contre le capitalisme et la domination. Il débute lors d’un voyage aux Açores où « le vent semblait vouloir parler ». Il conduira jusqu’aux images de la station spatiale internationale (ISS) diffusées dans la vidéo « Love song » qui est aussi le titre de l’exposition. Barateiro cherche à ramener de la subjectivité et du collectif, glissant une photographie de sa mère au pied d’une peinture d’Aurélia de Souza. « C’est une exposition où je m’oriente et me désoriente, avec le monde qui m’entoure, le transformant tout en étant transformé » explique-t-il. « Passer du silence vers le langage et l’action, c’est se révéler à soi-même, ce qui me semble un acte dangereux. Mes silences ne m’ont pas protégée. Ton silence ne te protègera pas. Le moment venu, il faut parler » affirme soudain la créature de « monologue pour un monstre ». Elle évoque la solastalgie, littéralement la douleur du lieu où l’on vit. Un nouveau trauma qui surgit chez un individu à la suite de la dégradation de son environnement. Avec une formidable rage poétique, Pedro Barateiro érige une œuvre qui s’attache à déconstruire les récits un peu trop binaires à travers la représentation de l’état de la culture occidentale à l’heure d’un capitalisme avancé. « Il est vital de combattre l’ignorance avec des faits ».

Commissariat artistique : Elfi Turpin.

Agrandissement : Illustration 8

Tacita Dean, Mudam Luxembourg

Tacita Dean envisage le hasard comme l’un de ses principes directeurs. Elle s’en remet à l’incertitude, l’accident, qui guident le résultat final dans ses œuvres. Le Mudam Luxembourg célèbre l’art singulier de l’artiste britannique, qui s’exprime autant à travers la vidéo que la photographie, le son, le dessin, la gravure ou encore le collage, en proposant une exposition en deux parties. Dans la galerie Est se déploient les œuvres originales créées pour « The Dante project » présenté pour la première fois à la Royal Opera House de Londres en octobre 2021, ballet chorégraphié par Wayne McGregor sur une partition originale de Thomas Adès. Les œuvres produites par Dean servent de décor au spectacle basé sur la « Divine Comedie » de Dante Alighieri, qui retrace en trois actes la traversée par Dante des trois royaumes des morts : l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. À chaque acte son médium : le dessin, la photographie et le film, les décors évoluent du négatif au positif, du monochrome à la couleur, et de la représentation à l’abstraction. Le résultat est proche de la sidération. « Inferno » (2019), le plus grand dessin sur tableau noir réalisé à ce jour par l’artiste, figure une chaine de montagnes à l’orientation et aux tonalités inversées répondant à l’environnement glacial décrit par Dante.

La seconde partie de l’exposition s’articule autour du film 16 mm « One Hundred and Fifty Years of Painting »(2021). Le pavillon qui lui sert d’écrin accueille deux peintures des deux protagonistes, les artistes Luchita Hurtado (1920, Caracas – 2020, Santa Monica) et Julie Mehretu (1970, Addis-Abeba), réunies par leur amitié commune avec Tacita Dean. Le film suit la conversation entre les deux femmes. Nées le même jour, et âgées respectivement de cent et cinquante ans en 2020, les deux femmes parlent librement de la vie, la mort, l’expérience de la migration, la maternité et la peinture. Les murs qui entourent le pavillon accueillent les séries de lithographies « LA Exuberance » (2016) et « LA Magic Hour » (2021) créées à partir de dessins, témoignant de l’éblouissement de Tacita Dean lorsqu’elle découvre le ciel de Los Angeles. Six petites pièces sur ardoises, œuvres récentes ayant pour thème le ciel de LA, viennent compléter l’ensemble. Entre évanescence et émerveillement, Tacita Dean construit une œuvre toute en nuance, à la fois chtonienne et céleste, de l’Enfer de Dante aux ciels californiens, tutoyant le sublime.

Commissariat artistique : Christophe Gallois.

Agrandissement : Illustration 9

Prinz Gholam, Mon coeur est un luth suspendu, Musée départemental d’art contemporain de Haute-Vienne, Château de Rochechouart

Depuis 2001, Wolfgang Prinz et Michel Gholam forment le duo Prinz-Gholam que le Musée d’art contemporain de Haute-Vienne, installé dans le château de Rochechouart, a eu la bonne idée d’inviter pour leur première exposition dans une institution muséale. Leur pratique multidisciplinaire inclut vidéo, performance, photographie et dessin. Ils développent un travail plastique centré sur l’étude du positionnement des corps à travers les constructions culturelles et le monde dans lequel nous évoluons, consistant en séances chorégraphiques ou graphiques dans lesquelles ils rejouent une gamme d’images et de comportements issus des peintures et sculptures de l’histoire de l’art, de films ou d’images de médias. Ainsi, ils mettent en avant la dimension politique et sociale du corps humain à travers l’histoire de sa représentation. « Mon cœur est un luth suspendu », qui donne son titre à l’exposition, est celui du film qui ouvre le parcours. Réalisé spécifiquement pour Rochechouart dans un palais romain, il fait référence à un extrait d’une chanson engagée du XVIIIème siècle de Pierre-Jean de Béranger citée en introduction de la « Chute de la maison Usher »d’Edgard Allan Poe qui permet au duo de réaffirmer le lien fondamental entre l’affectif et le corporel.

Commissariat artistique : Sébastien Faucon.

Agrandissement : Illustration 10

Thomas Mailaender, Lumière Passion, Centre photographique de Marseille

À l’occasion du Printemps de l’art contemporain et du Grand Arles Express, le Centre photographique de Marseille invite Thomas Mailaender à investir ses espaces d’exposition temporaire. Pour sa première exposition monographique dans sa ville natale, le marseillais raconte, à sa manière singulière et iconoclaste, une histoire de la photographie qu’il ramène à sa matérialité en la désacralisant, donnant à voir tout le processus créatif, transformant le centre en fabrique. Entre installation performée et performance installée, Mailaender métamorphose l’espace en une unité de production artistique qui produit des cyanotypes monumentaux directement sur les murs, déconstruit littéralement les livres des icônes de la photographie pour en créer de nouveaux, ou encore pratique des transferts d'images à même les parois polymères d’une serre, construisant une gigantesque vanité, allégorie d'une humanité sans fard, brute. Thomas Mailaender est un artiste assurément punk.

Commissariat artistique : Erick Gudimard.

Portfolio 5 janvier 2023

2022 en dix expositions

Un classement est toujours arbitraire, qui plus est lorsqu'il s'agit de choix subjectifs. Voici donc dix expositions qui ont fait mon année 2022 de Nina Childress à Jimmy Robert, de Thomas Ruff à Tacita Dean, de Sète à Altkirch, de Saint-Etienne à Bordeaux.

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.