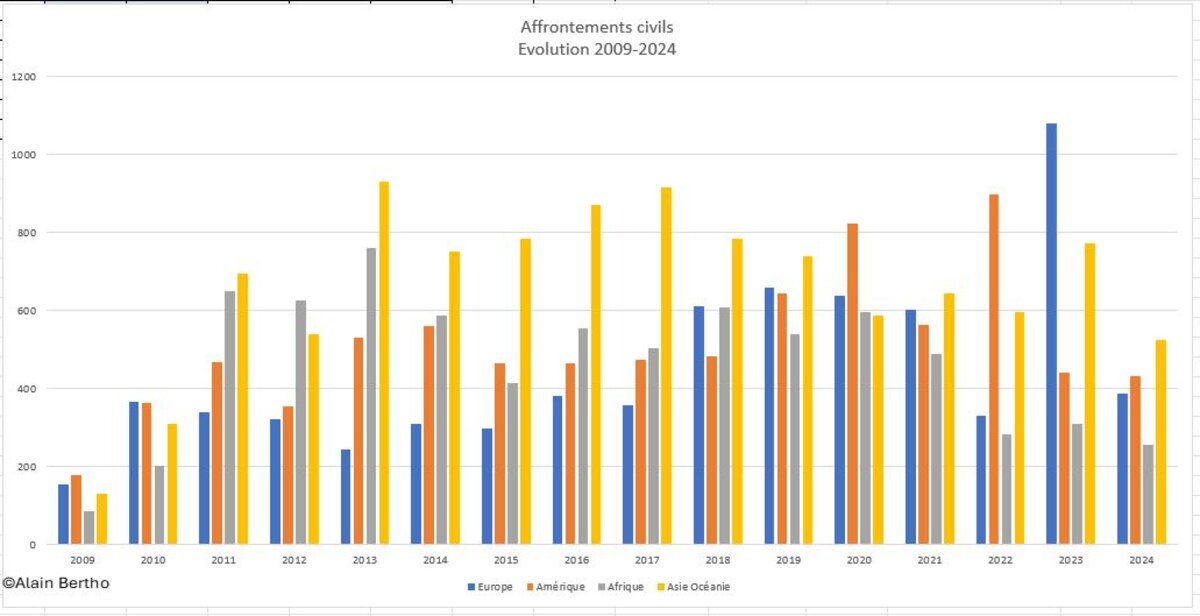

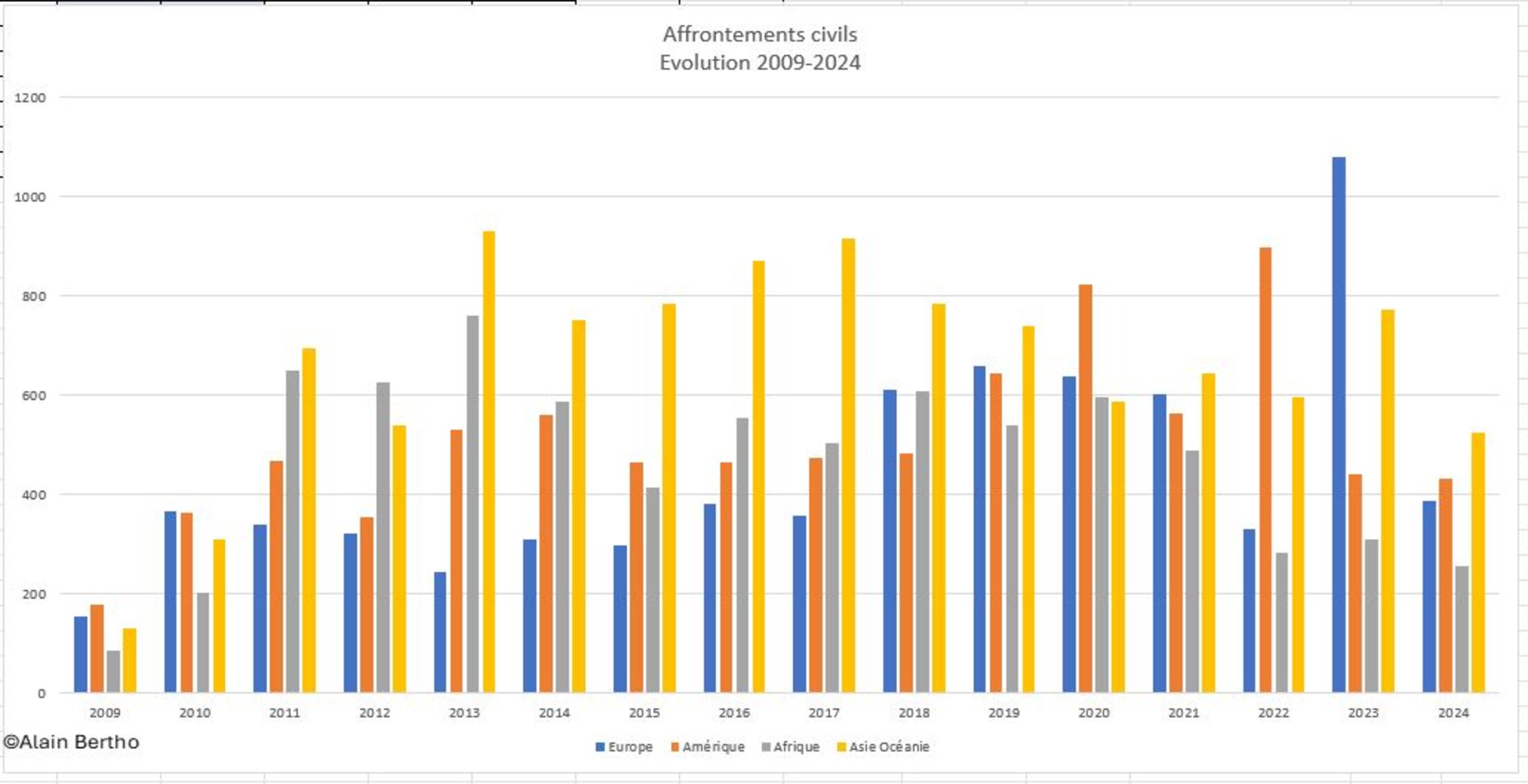

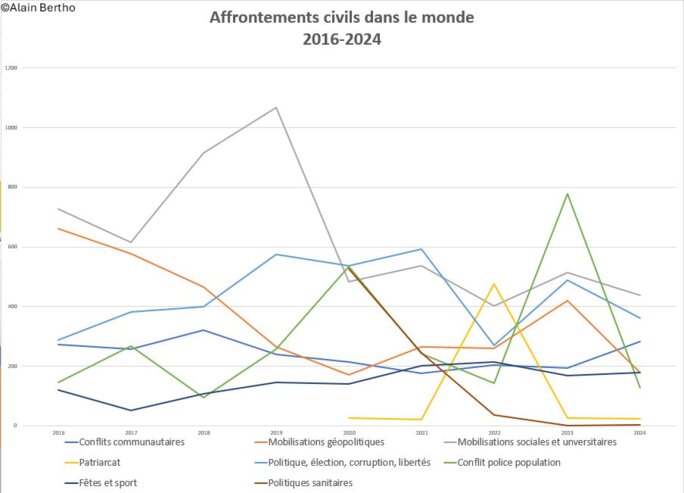

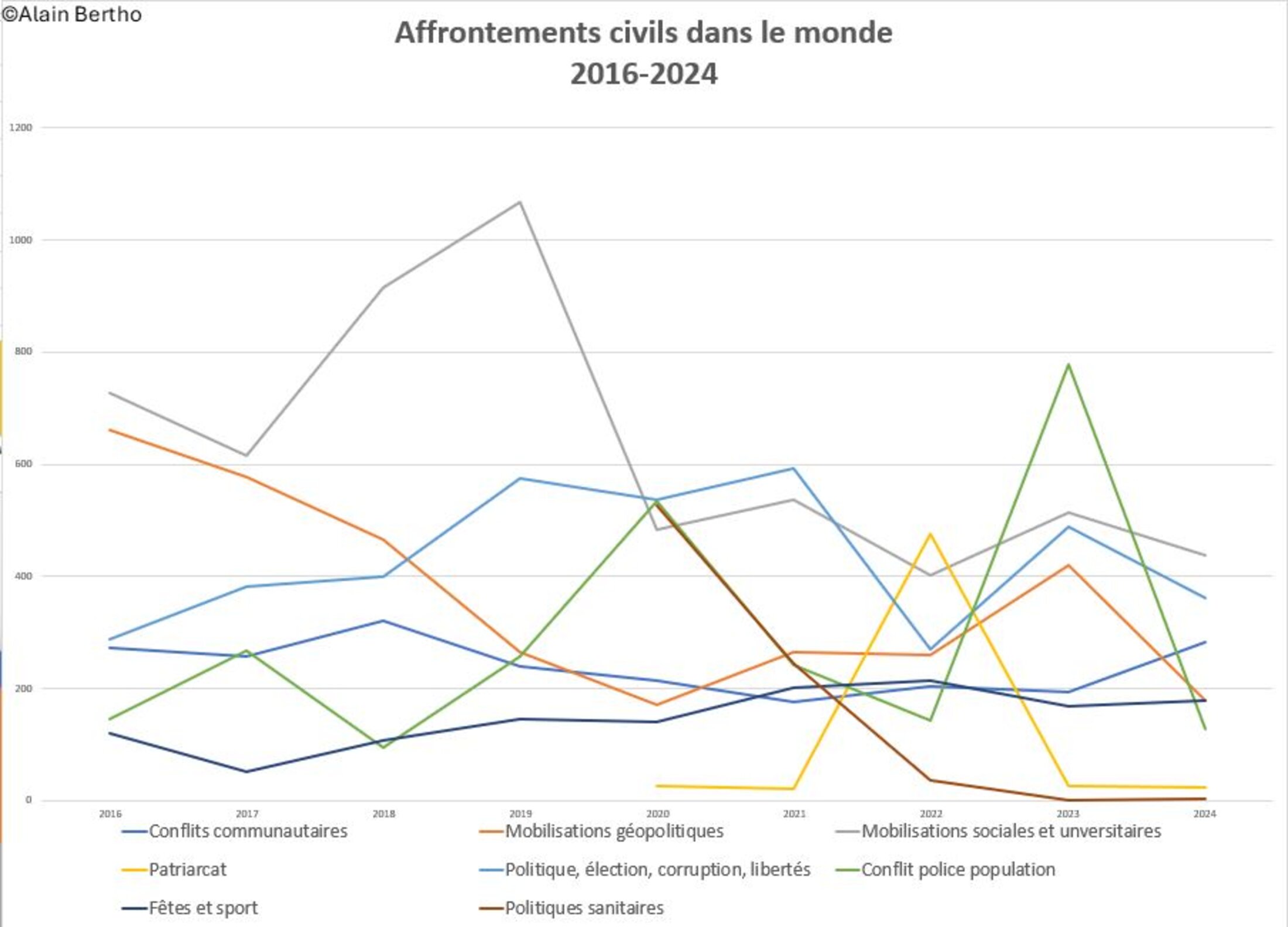

Cette année 2024 est marquée par une chute spectaculaire de la fièvre émeutière et des affrontements civils dans le monde. Les événements recensés passent de 2597 en 2023 à 1597 en 2024, soit une baisse de 38%, inédite depuis le début du siècle. Serions-nous revenus à la situation de 2010, à la veille du printemps arabe ? Rien n’est moins sûr.

Contrairement à la période de reflux qui a suivi les soulèvements arabes de 2011, cette chute ne s’accompagne pas d’une hausse parallèle du passage au terrorisme. Depuis 2015, acmé des attentats (plus de 16 000 dans le monde), leur nombre a chuté de plus de 50% entre 2016 et 2022 (7300). Curieusement, le discours contemporain sur la « menace terroriste » n’est plus appuyé sur aucune statistique mondiale pour 2023 et 2024.

Cette « accalmie » brutale après des années de fièvres, de révoltes, de soulèvements, n’est pas un signe de bonne santé populaire. Il est évident qu’elle n’est pas le fruit d’une pacification démocratique. Elle intervient après un nombre impressionnant de défaites ou de tragédies. L’esprit de Maidan est submergé par la guerre russe, l’espoir chilien n’est pas allé au bout de ses promesses, la révolution soudanaise a été ensevelie par l’affrontement dévastateur des chefs de guerre, les Syriens ont supporté des années de guerre civile pour se débarrasser de Bachar El Assad…

« L’autre monde possible » qui avait ouvert le siècle à Porto Alegre a été entrainé dans la brutalisation des confrontations avec les formes diverses du néolibéralisme autoritaire. Le reflux des émeutes et des affrontements civils non armés est le fruit d’un changement d’échelle et d’intensité dans cette brutalisation. La violence s’est pour une part déplacée : dans la guerre civile, dans la guerre faite aux civils, dans des déchainements xénophobes d’une ampleur inédite.

Agrandissement : Illustration 1

Une « accalmie » trompeuse

Depuis le début du siècle en effet, émeutes et soulèvements se succèdent partout. Les peuples y disent leur exigence d’égalité, de démocratie, de défense des communs et du vivant. La constitution d’une base de données quotidienne depuis 2007 permet une mesure en longue durée des passions collectives comme des violences d’État dans le monde.

Les quinze dernières années ont été ainsi scandées par des vagues de soulèvements, des printemps arabes aux émeutes qui ont suivi la mort de Nahel en France, de Maidan aux émeutes après la mort de Georges Floyd aux USA, des Gilets jaunes à « Femme, vie, liberté » en Iran.

Au travers d’émeutes isolées comme d’épisodes de soulèvements à dimension nationale, on y lit depuis 20 ans ces six pulsations majeures qui rythment notre siècle : la dignité de la vie face à l’arbitraire répressif, l’exigence collective de survie face aux menaces alimentaires et sanitaires, l’exigence de démocratie face au néolibéralisme autoritaires, le droit des peuples sans État, l’assaut contre le patriarcat, la défense du vivant…

En 2023, le Pérou a connu une crise institutionnelle mouvementée (140 émeutes et affrontements) à la suite d’une tentative de coup d’État en décembre 2022. La préparation de l’élection présidentielle sénégalaise et l’arrestation du principal opposant met le feu à la rue (31 émeutes et affrontements). En France, après une mobilisation contre la réforme des retraites particulièrement tendue, les jours d’émeutes à l’échelle nationale après la mort de Nahel ont été d’une intensité et d’une amplitude jamais atteinte jusqu’ici (plus de 500 villes concernées).

Agrandissement : Illustration 2

En 2024, la situation politique et sociale mondiale ne s’étant pas véritablement améliorée, les libertés, l’égalité et la survie des peuples étant en danger sur tous les continents, les colères se seraient-elles atténuées ?

Rassurons-nous (un peu), les mobilisations contre l’autoritarisme et/ou la corruption n’ont pas disparu. La détermination des opposants aux régimes a défié la violence des pouvoirs en Albanie (contre la corruption, novembre), en Géorgie (après les élections législatives d’octobre et les dérives liberticides), en Serbie (contre la corruption après l’effondrement meurtrier d’une gare neuve). La dérive autoritaire du président Yoon Suk-Yeol a été mise en échec en Corée en décembre 2024.

Le soulèvement le plus spectaculaire est sans doute celui de la jeunesse bengali contre le système des quotas les descendants des combattants de la guerre d'indépendance dans la fonction publique que voulaient imposer le gouvernement de Sheikh Hasina et son parti, la Ligue Awami. La mobilisation de la jeunesse étudiante dans tout le pays, du 1 juillet au 5 août, s’est heurtée à une répression meurtrière. Le couvre-feu, l’ordre de tirer à vue et les centaines de morts n’ont pas arrêté la détermination du mouvement qui obtient, le 5 août, la démission et la fuite de Sheikh Hasina. Un gouvernement intérimaire est alors formé sous la responsabilité du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus.

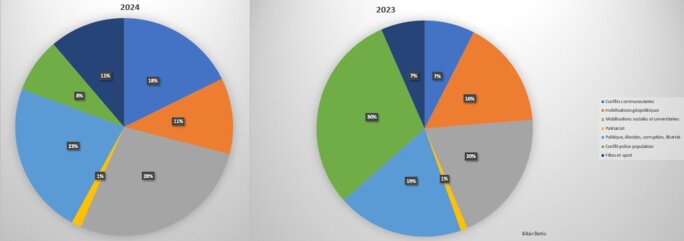

Un quart des situations d’affrontements est lié aux débats politiques, électoraux ou constitutionnels qui agitent les pays concernés (Sénégal, Bolivie, Venezuela, Inde) contre 19% en 2023. Les élections présidentielles au Mozambique sont suivies d’émeutes dans tout le pays d’octobre à décembre.

Les affrontements due à des mobilisations sociales n’ont pas pour autant disparu :

• Mobilisation des agriculteurs en France, en Belgique et en Espagne.

• Mobilisation contre l’austérité et la réforme des retraites du président libertarien Milei en Argentine.

• Mobilisation universitaire toute l’année en Colombie (58 situations d’affrontement recensées).

• Émeutes de l’eau (6) en Algérie et de l’électricité (7) en Guinée.

• Émeutes contre la vie chère en Martinique.

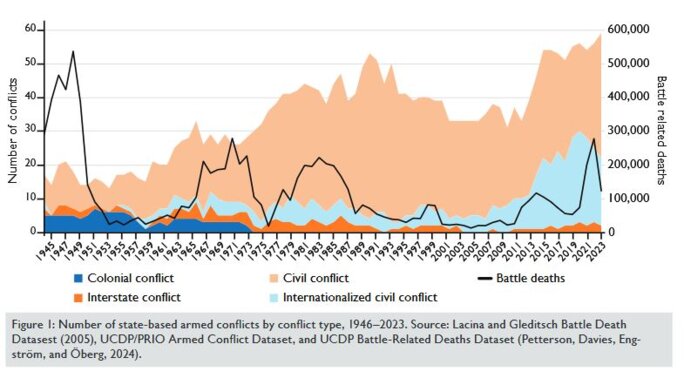

Agrandissement : Illustration 3

Mais l’intensité de ces conflits n’a d’égale que leur grande dispersion. Nous sommes loin du mouvement des place parti du Maghreb en 2011 qui a d’abord traversé la Méditerranée au printemps (Espagne et Grèce), puis l’Atlantique en octobre (Occupy Wall Street) voire de la situation de 2019 où une même question (le prix des carburant et des transports, la corruption) avait enflammé une quinzaine pays sur plusieurs continents faisant trembler voire tomber les pouvoirs en place.

Depuis, « le choix de la guerre civile » par le néolibéralisme, selon la formule de Pierre Dardot et Christian Laval dans un ouvrage collectif de 2021, est passé du registre de la philosophie politique à celui des armes. Dans un article dans Terrestres intitulé « L’effondrement a commencé. Il est politique », j’écrivais en 2019 : « alors que des révoltes éclatent aux quatre coins du monde, gouverner aujourd'hui s’apparente de plus en plus à mener une guerre ouverte ou larvée contre les soulèvements des peuples et des êtres vivants, pour maintenir coûte que coûte un ordre de plus en plus discrédité. »

De fait, la guerre aux peuples ou la guerre civile sur le dos les peuples (au Soudan, à Haïti ou au Mexique) n’a fait que prospérer.

Guerre contre les peuples et refoulé colonial

La violence politique armée a augmenté de 25 % en 2024 selon l’ONG Armed Conflict Location and Event Data (ACLED). Une personne sur huit est exposée à un conflit. Cinquante pays sont concernés. De juin 2023 à juin 2024, le nombre de morts a doublé en 5 ans.

Cette extension du domaine de la guerre civile n’est pas nouvelle. Elle est parfois le prolongement de la répression des mobilisations populaires comme elle le fut en Syrie, comme elle l’est encore au Myamar ou au Yemen.

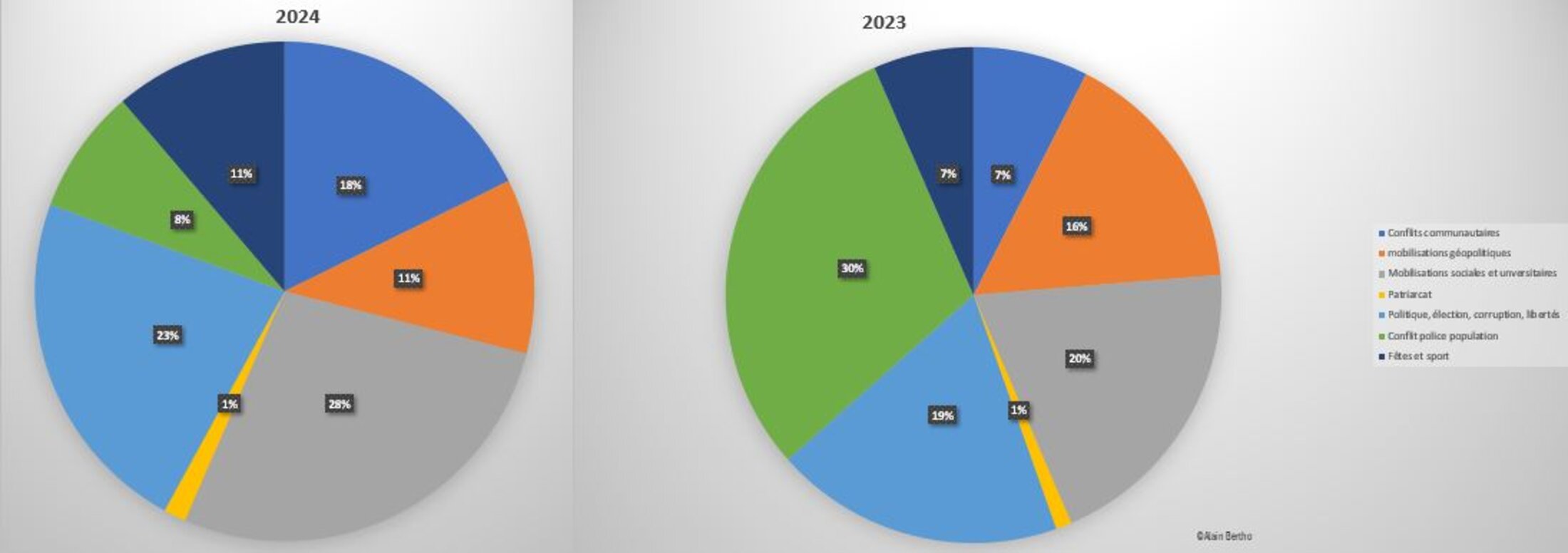

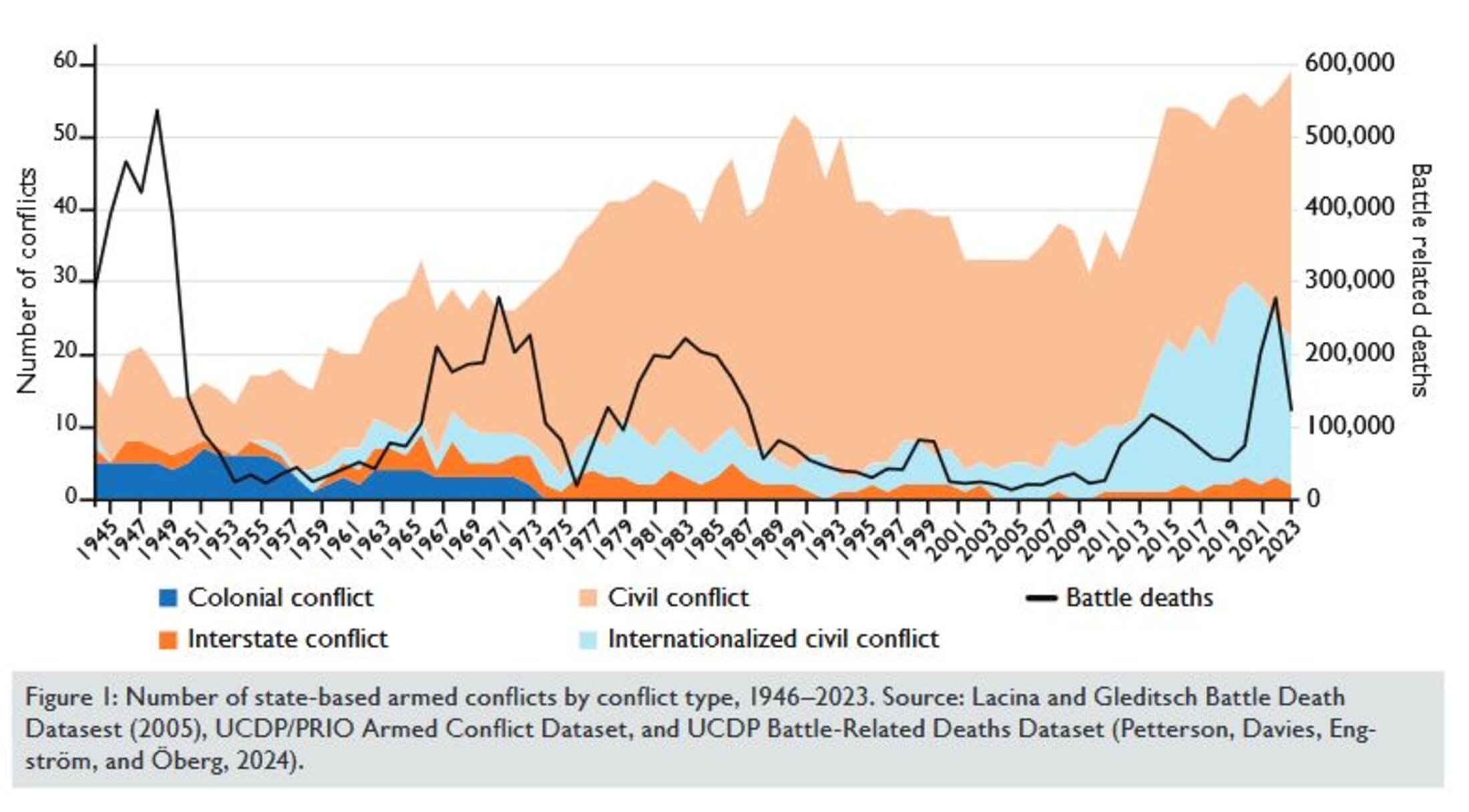

La situation de 2024 confirme les tendances analysées en détail par le rapport de Peace Research Institute of Oslo (PRIO).

Agrandissement : Illustration 4

Commentaire : le fait marquant des années 2012-2019 était le poids des conflits intérieurs avec intervention étrangère (notamment Moyen Orient et Afrique). Les années 2020 sont marquées par leur recul au bénéfice des guerres civiles stricto sensu qui représentent aujourd’hui les deux tiers des conflits armés.

Ces conflits civils armés provoquent des catastrophes humanitaires comme dans l’Est de la République démocratique du Congo ou au Soudan, Dans ce dernier pays, la révolution populaire de 2019 a été balayée par l’affrontement armé de seigneurs de la guerre. Car c’est bien souvent l’effondrement de l’État qui est au bout du chemin de la répression des mobilisations populaires.

Au Sinaola (Mexique) et à Haïti, (3600 morts et 700 000 déplacés en 2024) les gangs ou les cartels ébranlent directement les capacités de l’État à gérer le pays.

Aux guerres civiles s’ajoutent les guerres menées par des Etats aux peuples qui leur résistent. Ce faisant, la Russie en Ukraine renouent avec une logique d’expansion coloniale apparentée à celle d’Israël à Gaza. A la différence près que l’Ukraine est un État en capacité de résister.

Cette dimension n’est pas indifférente. La question coloniale resurgit avec force en 2024. Comme un retour de bâton en Afrique où les troupes françaises sont de moins en moins bienvenues. Comme un retour de refoulé en Martinique (émeutes contre la vie chère, 62 situations recensées) mais surtout en Nouvelle Calédonie qui connait un soulèvement face à la mise en cause brutale de quarante années de processus de pacification (59 situations d’affrontement).

Pour la première fois depuis bien longtemps, le monde connait d’ailleurs une mobilisation internationale (de la jeunesse universitaire notamment), en Europe et en Amérique du Nord contre la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza et en Cisjordanie. Cette mobilisation est fortement réprimée : 55 affrontements en Amérique, 19 en Europe.

L’ombre du pogrom

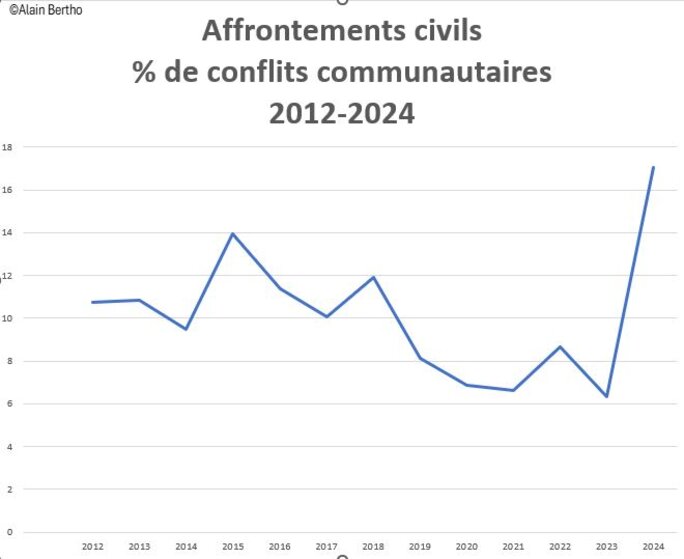

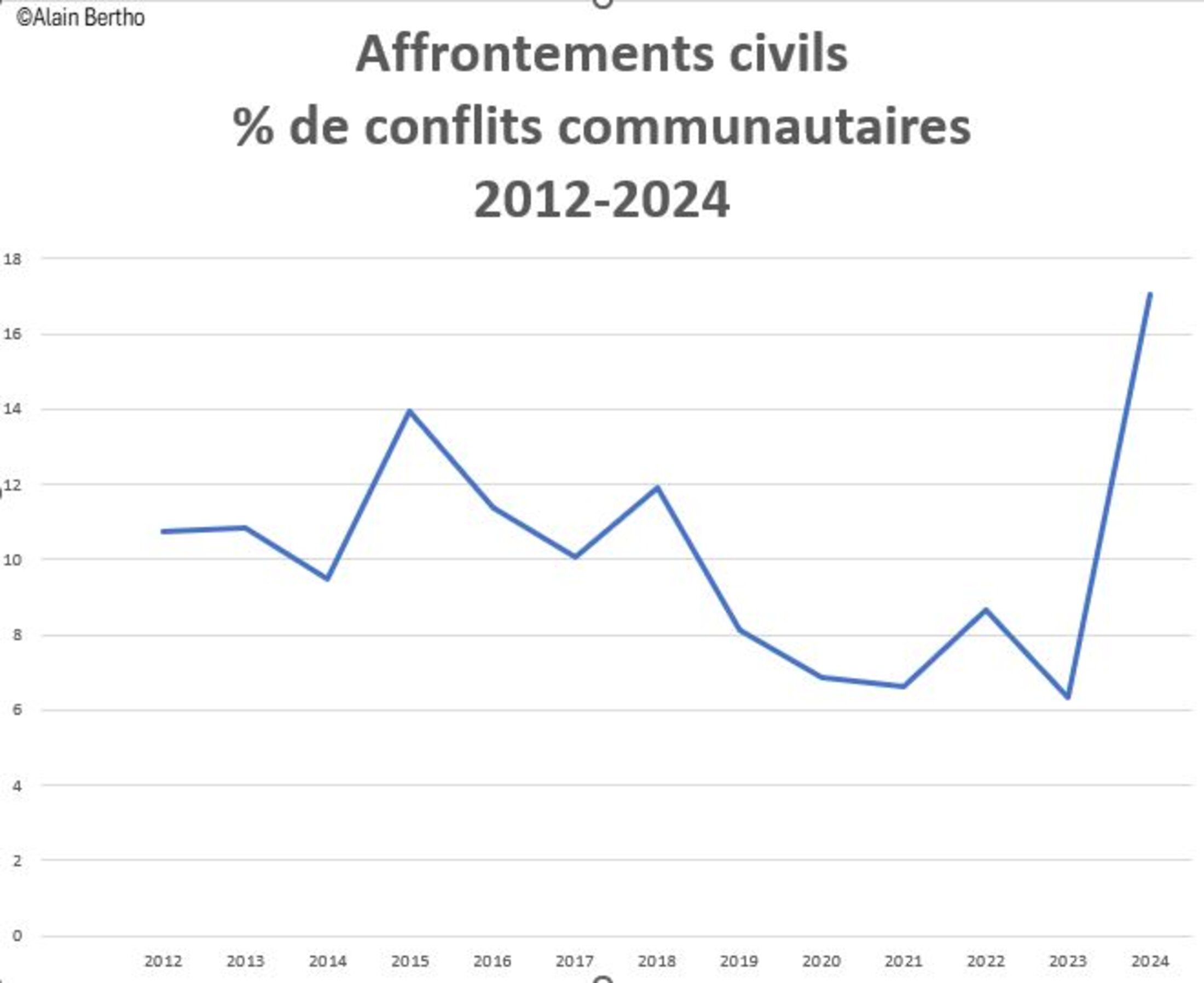

Dans certains pays, la logique de guerre civile et de guerre coloniale mobilise les personnes et génère des affrontements directs entre les populations. Leur nombre a augmenté de 50% et leur poids dans la totalité des émeutes et affrontements civils est passé de 7% à 18%.

Cette logique, comptabilisée sous la rubrique « conflits communautaires », est ancienne dans certaines zones. Dans la zone sahélienne, elle alimente les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs (notamment au Nigeria) générés par l’avancée du désert (21 recensés en 2024). En Inde, ces « communal riots » sont fréquents et le plus souvent dirigés contre une population musulmane déjà stigmatisée par le pouvoir (37 recensés en 2024). Elle atteint parfois l’intensité de véritables pogroms comme celui de 2020 à Delhi.

Agrandissement : Illustration 5

La logique de pogrom touche cette année d’autres pays. Les cas les plus notables ne sont pas locaux ni ponctuels mais durables et à l’échelle de territoires nationaux. Trois situations ont particulièrement marqué l’année : au Bengladesh, en Cisjordanie et en Angleterre.

Au Bengladesh, la victoire des étudiants contre la Ligue Awami en août, est suivie d’agressions collectives contre la minorité hindou accusée d’avoir soutenu le pouvoir. La violence collective dure du 8 au 15 août dans plus de 50 villes.

En Cisjordanie, après l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre 2023, la véritable guerre contre les civils menée par l’armée israélienne est accompagnée par la multiplication des violences des colons israéliens contre les villages palestiniens. Intimidation, violence personnelle, assassinat et incendies de voitures et de maisons par des civils ont lieu dans 62 localités durant le seul mois d‘octobre. Ces agressions par les colons deviennent une réalité quotidienne en 2024. Les faits les plus graves sont observés à Al-Mughayyir, Deir Dowan, Khirbet Al-Taw, Duma, (Avril), Rubjeib et Jit (août), Huwara, Al Khader et Abu Falah (septembre), Beit Furik, Rujeib , Hashmonaim et Huwara (décembre).

Pour la première fois, l’Europe est contaminée. A côté de la violence raciste ponctuelle, parfois manipulée par des groupes d’extrême droite très organisés, apparait une violence de masse plus durable. À la suite d’un massacre sanglant impliquant un jeune mineur né en Angleterre mais d’origine ruandaise, du 30 juillet au 5 août, le pays est secoué par des manifestation racistes et islamophobes violentes accompagnées d’attaques par des foules populaires de trois mosquées et de six hôtels de demandeurs d’asile. 26 villes sont concernées, 25 en Angleterre et une en Irlande du Nord : Aldershot, Belfast (2 fois), Birmingham, Blackpool, Bolton, Bristol, Darlington, Hartepool, Hull, Lancaster, Leeds (2 fois), Leicester, Liverpool (2 fois), Londres, Manchester (2 fois), Middlesbrough, Nottingham, Plymouth, Preston, Rotherham, Solihull, Southport, Stroke on Trent, Sunderland, Tamworth et Weymouth.

Le profil de nombre de personnes arrêtées nous est livré par la presse et notamment par la BBC (sur 470 personnes). Il n’y a pas d’âge pour la tentation du pogrom. Arrêté à Middlesbrough, le plus jeune a 11 onze ans. Arrêté à Liverpool, le plus âgé a 69 ans. A l’instar de Megan, Amanta et Jack à Middlesbrough le 4 août, c’est une activité familiale. Deux frères de 37 et 34 ans, à l’avant-garde de l’assaut contre l’hôtel de demandeurs d’asile, sont arrêtés à Rotherham. Un couple qui venait de jouer au bingo comparait devant le tribunal de Liverpool. Le passage à l’acte apparait comme une évidence collective, familiale, amicale, bref une évidence communautaire.

Cette violence collective décomplexée n’a heureusement pas fait de victimes graves. Mais la tentation du pogrom est bien là. Au-delà des slogans soufflés par les groupuscules d’extrême droite, les foules ont manifesté physiquement leur désir de voir disparaitre l’intru dont la présence mettrait en péril la communauté.

La tempête qui vient

En cette année 2024, les fièvres du monde semblent avoir basculé pour partie du côté obscur des rages impuissantes contre le chaos néo libéral

L’affaiblissement des colères porteuses de principes libérateurs et la montée en puissance des guerres contre les peuples, des guerres civiles et des possibilités de pogrom suggèrent une épaisseur populaire et un enracinement subjectif à l’autre dimension de cette année noire : la montée mondiale et de plus en plus coordonnée de l’extrême droite et son arrivée au pouvoir dans les plus grandes puissances (n’oublions pas qu’elle gouverne l’Inde depuis 10 ans).

L’effondrement annoncé il y a quelques années par les « collapsologues » n’a pas le visage imaginé alors. Il ne s’agit pas une débâcle techno-économique du système monde. Il s’agit de la tentation de débâcle morale d’une partie de l’humanité face à un avenir obéré tant par le changement climatique que par l’injustice et les inégalité imposées partout par le néolibéralisme autoritaire.

Ce chaos est celui là même qui permet au capital de maintenir son cap mortifère pour la planète, pour le vivant et le commun de l’humanité. « Le capitalisme du désastre » prend une dimension que Naomi Klein n’avait peut-être même pas imaginée lorsqu’elle publiait la stratégie du choc en 2007.

En 1990, dans le texte « ce qui nous reste », Antoine Vitez, disait sa sidération face à l’effondrement du communisme. Ses mots résonnent étrangement 35 ans après. « L'admirable effort de l'humanité -pensée, travail, héroïsme et beauté » qui venait « de retomber à la manière d'une fusée qui n'atteint pas son orbite et s'affaisse » se donne aujourd’hui comme une sorte de désintégration annoncée de la politique comme mobilisations pour un avenir commun. La tempête fasciste grossit quand l’espoir cède la place au ressentiment. Il ne suffit pas de crier au loup. Il n’y a pas d’autre voies que la construction en actes d’un nouveau commun.

Des peuples aujourd’hui s’y attèlent avec intransigeance sur les principes et la démocratie, courage, ténacité, solidarité. De la Palestine au à l’Ukraine, du Mozambique à l’Argentine, de la Géorgie à la Nouvelle Calédonie, de l’Iran aux universités solidaires de Gaza… L’humanisme contemporain ne peut être que radical et populaire s’il veut être à la hauteur de ce qui nous attend.

Article publié dans Politis le 13 janvier 2025