La violence en Méditerranée : une culture semblable, des Histoires variées

L’idée de départ de ce blog est, après avoir constaté un niveau élevé de violence en Corse, d’essayer de comprendre quelle est la nature de cette violence, quelles sont les conséquences. En connaissant mieux les motifs et les responsabilités, il est possible d’envisager des solutions.

La question reste : Corse, Mafia or not Mafia ? Nous n’avons pas la prétention de répondre, avec certitude, à une telle interrogation. Simplement, en comparant l’Histoire et l’actualité de la Corse et de certaines régions mafieuses, Italie, Japon, USA…, nous possédons des éléments qui peuvent nous éclairer sur la situation d’un territoire d’à peine 350 000 habitants. Par comparaison, à elle seule, la ville de Palerme (Sicile) compte plus de 630 000 hab.

Quelle « Violence » ?

Pour les populations, les violences « ressenties » sont liées à la sécurité du quotidien : cambriolages, vols à l’arraché, vols de et dans des véhicules… Il faut ajouter d’autres types de violences : assassinats (préméditation), meurtres, coups et blessures. A noter que les violences familiales (contre enfants et conjointes) sont en hausse significative, particulièrement durant les confinements liés au COVID.

Dans notre travail, la référence est la violence liée à la grande criminalité : assassinats, racket, destructions de biens. Mais aussi usure et captation de propriétés, notamment.

La Corse tient le haut du pavé en termes d’homicides « hors cadre familial », en France métropolitaine, hors DROM (Département et Régions d’Outre Mer). Tous les homicides effectués en Corse ne sont pas liés à la grande criminalité, mais ce dernier cas représente la majorité. Normalement, la gravité d’un meurtre ou d’un assassinat n’est pas liée à l’origine de l’acte (un quidam ou un gangster), mais à sa gravité (modus operandi, circonstances…).

En Italie, le droit (code pénal) distingue la criminalité « ordinaire » (article 416) et celle de « type mafieux » (article 416 bis). Dans le second cas, les peines prévues sont plus sévères.

Pour la Corse nous verrons, plus loin, la place qu’elle occupe dans certains types de délits.

Pour l’Italie, la particularité mafieuse ne doit pas faire oublier les autres crimes et délits. Le journal Il sole 24 ore tient un tableau annuel des crimes et délits (tous confondus) depuis 2016, sur la base d’un acte pour 100 000 habitants, dans 108 provinces (équivalent de nos départements). Pour l’année 2022, c’est la ville de Milan qui arrive en tête, voir tableau en ligne. La première ville sicilienne, Catane, est en 26ème position. Il faut noter que la majorité des délits commis à Catane, relèvent de vols (12ème position), particulièrement dans des véhicules. Ce haut niveau de délits « non mafieux » au sens du code pénal italien, dans des « régions mafieuses » vient partiellement contredire le mythe d’une « pax mafiosa ». Cette idée voudrait que dans les zones de forte implantation de familles mafieuses, la sécurité des biens est assurée (garantie ?) par les mafieux, moyennant la « taxe » du racket (pizzo). Catane est la seconde ville sicilienne (312 000 hab.), mais connaît une moins grande implantation mafieuse que Palerme ou Agrigente. Ceci peut expliquer le haut niveau de délinquance non mafieuse. Cependant, le tableau montre que des « provinces mafieuses », des quatre grandes « régions mafieuses » connaissent aussi une délinquance « ordinaire » relativement élevée. Les mafias essayent de mettre la main sur des domaines « stratégiques » : drogue, racket d’entreprises, appels d’offres… mais la « pax mafiosa » ne concerne pas tous les secteurs et tous les territoires des « régions mafieuses ».

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la tentative de comparaison des niveaux de violence entre la Corse et la Sicile.

La Sicile, une vieille Histoire de la criminalité

La criminalité en Sicile et notamment le rôle de la Cosa Nostra a servi de fil rouge à une grande partie de mon propos, dans ce blog. Comme je l’écris dans mon introduction, comparaison n’est pas raison. Cependant, comme il est question de savoir s’il existe une Mafia corse, nous avons avec la Sicile une matière intéressante à étudier et bien documentée, dès le 19ème siècle. Je ne referai pas, ici, une histoire de la violence en Sicile, ni celle de la Cosa Nostra. La lecture des ouvrages cités au cours de mon travail permet de comprendre l’Histoire de la plus grande et la plus peuplée des îles de Méditerranée.

_____________________________

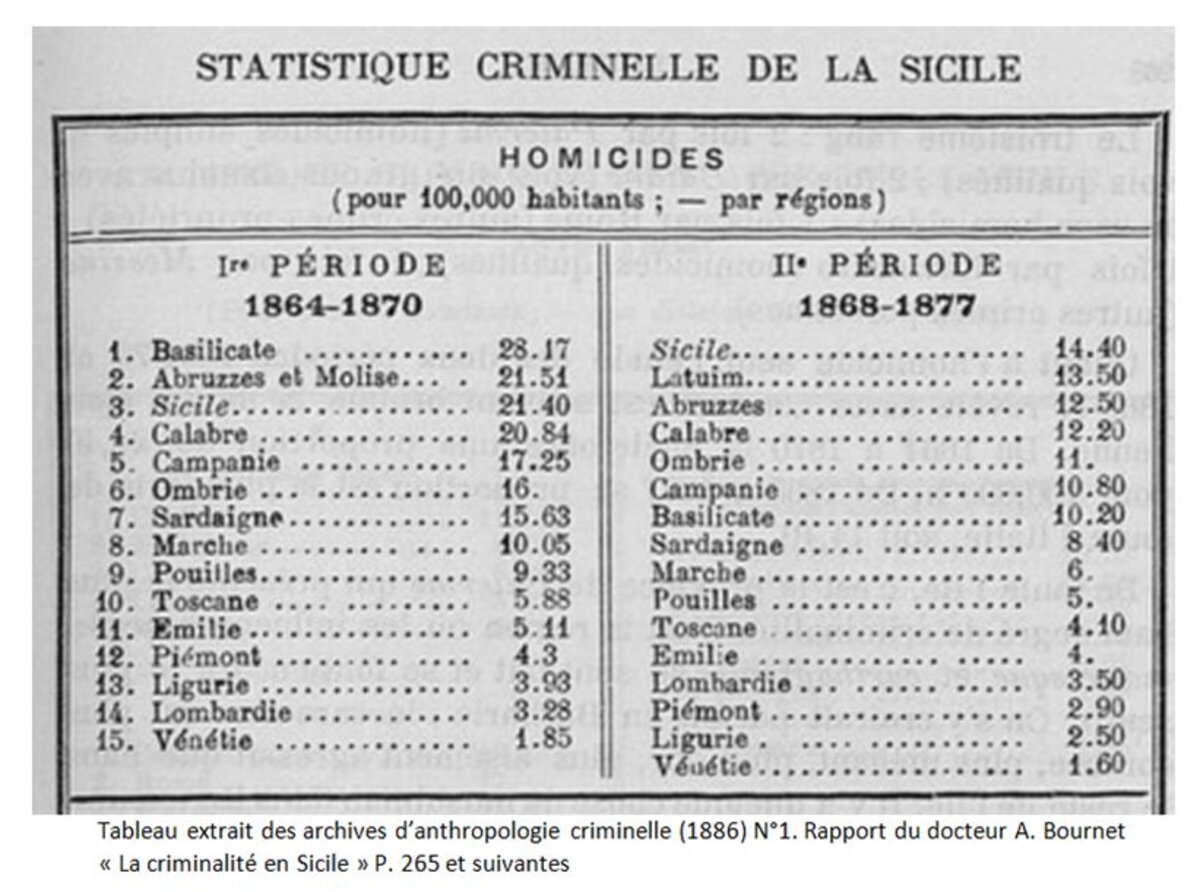

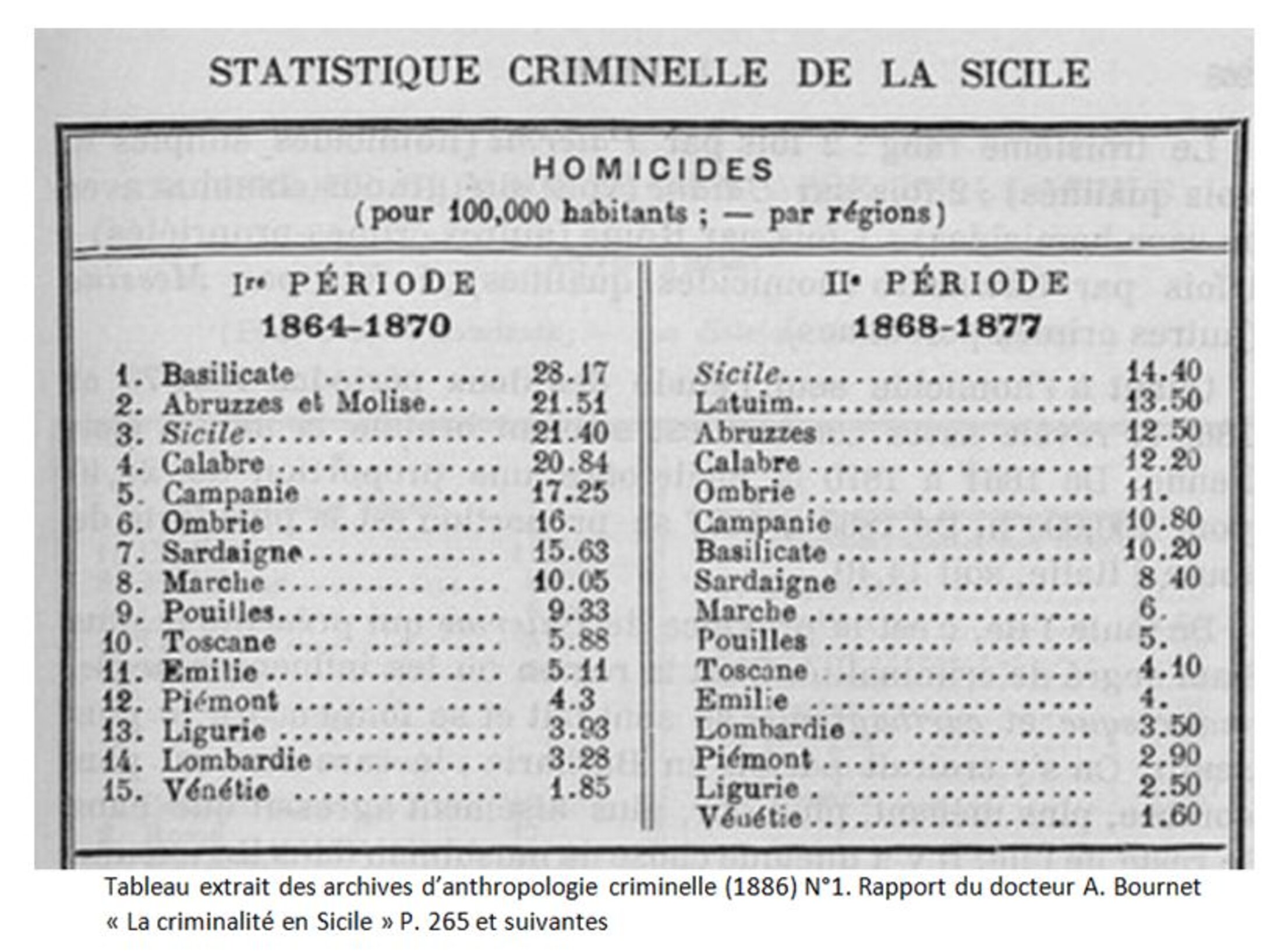

J’ouvre ici une parenthèse pour signaler le tableau, ci-dessous, sorte de hit parade régional de la criminalité italienne de la fin du 19ème siècle, publié par un français, le docteur Albert Bournet en 1886, dans son rapport intitulé «La criminalité en Sicile ». Page 265 et suivantes du rapport. Ce médecin-criminologue passe en revue les statistiques de la criminalité italienne et consacre un chapitre de son rapport à la Sicile.

La fiabilité des statistiques en matière criminelle est toute relative, particulièrement à cette époque. De plus, il faut se souvenir que « la criminalité » est prise dans son ensemble. A la fin du 19ème siècle, il n’existe pas de criminalité mafieuse reconnue dans le code pénal italien. L’article 416 Bis apparaît en 1982.

Agrandissement : Illustration 1

Nous pouvons noter un « basculement » entre les deux périodes du tableau ci-dessus. Les régions du Sud du pays tiennent le haut du pavé.

Dans le dernier tiers du 19ème siècle, le Latium, tel que nous le connaissons aujourd’hui ne prendra sa forme définitive (avec la ville de Rome) qu’en 1870, avec la réunification (Risorgimento) quasi-totale. Rome devient la capitale de l’Italie en 1871. Depuis cette date, le Latium occupe toujours une bonne place au classement de la criminalité italienne. Le statut de capitale, l’augmentation de la population de Rome et les intérêts politico-affairistes y sont pour quelque chose. On ne connaît pas à ce jour l’existence d’une véritable mafia romaine (Voir Mafia Capitale, la mal nommée), mais de nombreux dossiers de grande criminalité et des affaires de corruption défraient régulièrement la chronique romaine.

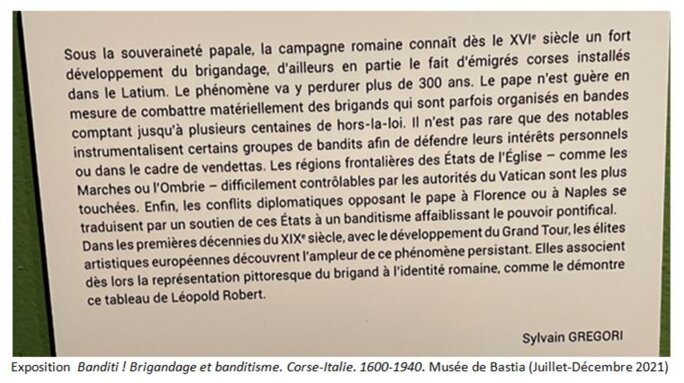

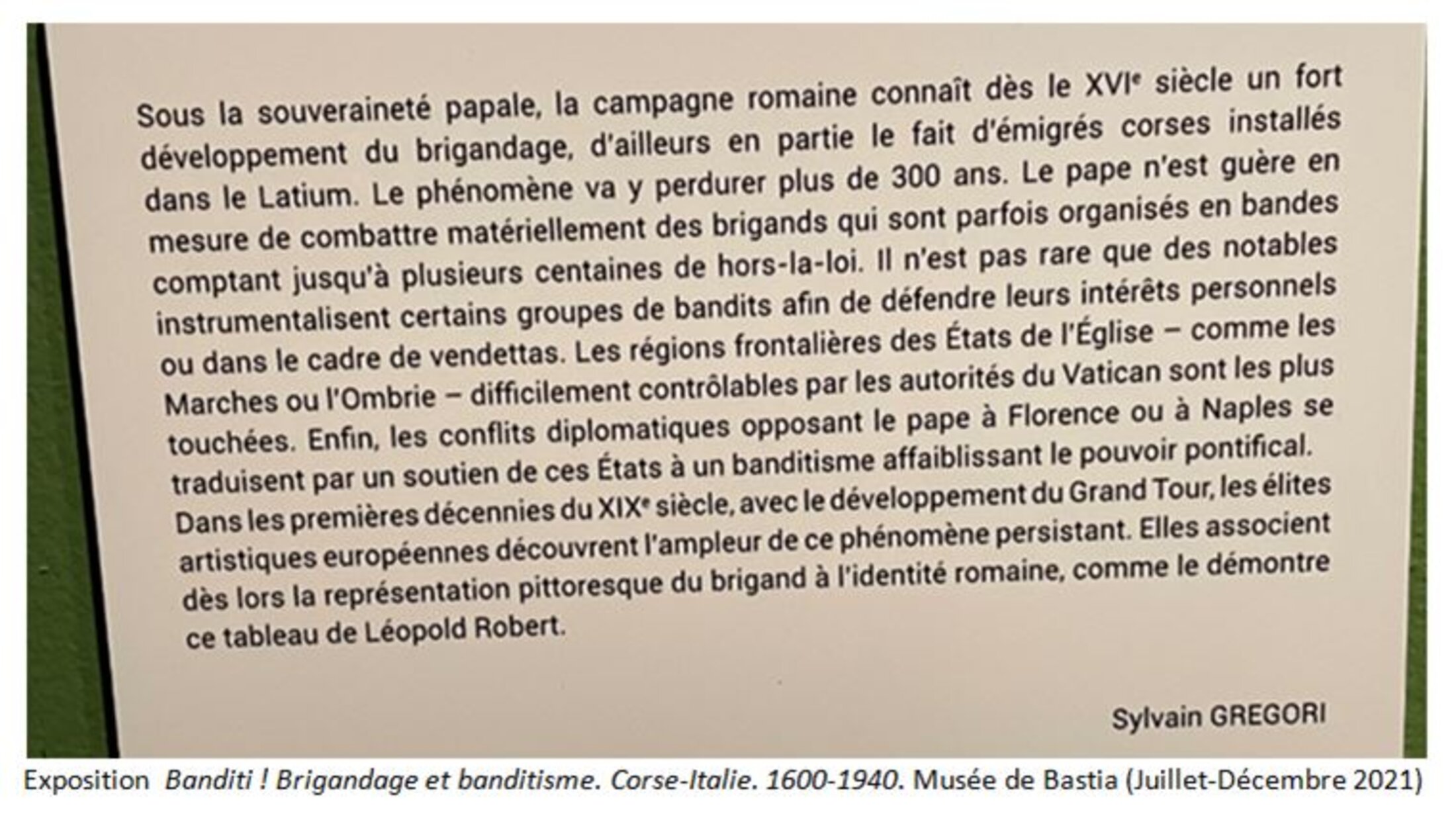

Plus surprenante est la place de la petite Ombrie, à cette époque. Les motifs de cette criminalité, autour de Pérouse, ne sont pas détaillés dans le rapport Bournet. Une précision nous est apportée par l’historien Sylvain Gregori, directeur du musée de Bastia. La région romaine, au sens large, connaît un haut niveau de banditisme depuis, au moins, le 16ème siècle.

Agrandissement : Illustration 2

Cependant, à la lecture de l’ensemble du rapport Bournet, la prudence s’impose. Nous y trouvons un mélange de statistiques (de sources italiennes) et de considérations personnelles, pas toujours très scientifiques, sur le caractère et les mœurs des habitants des régions italiennes en général et des Siciliens en particulier.

Il faut noter la place, en milieu de tableau de la région des Pouilles. La transformation de la criminalité locale en mafia et l’accroissement des délits est un fait relativement récent. Cette région méridionale aurait évolué « ces dernières décennies » dans le sens d’une « gestion mafieuse d’un territoire originellement non mafieux ». In Rapport DIA, premier trimestre 2020, page 238.

A.Bournet se risque à une comparaison avec la Corse : « De 1868 à 1877 la Sicile prend le premier rang dans la statistique de l’homicide et le garde comme la Corse pour la statistique judiciaire française » Il poursuit : « La Corse a la vendetta, ce fléau génois qui lui procure une moyenne de 30 accusés pour 100 000 habitants, tandis que la France entière n’en a que 11 ». Jusque là, rien à redire, les statistiques citées, recoupent globalement d’autres sources. Mais la biographie du docteur Bournet stipule également son statut « d’écrivain ». Et là nous retrouvons des commentaires approximatifs, qui sont des appréciations personnelles, sur les deux îles, « collées » à l’outil statistique : « Ces deux îles en effet ont à peu près les mêmes mœurs crues et tranchées, les mêmes populations en dehors de la civilisation et de la culture ». Propos rédigés avant son « étude » réalisée en Corse, si l’on en croit les archives.

Agrandissement : Illustration 3

Il faut signaler qu’Albert Bournet a publié un court rapport (30 pages) sur « La criminalité en Corse-notes prises pendant une mission scientifique ». Rapport versé aux archives du service « Anthropologie criminelle et des sciences pénales » (1888). Le rédacteur écrit pourtant : « j'ai passé en Corse trop peu de temps, et j'aurais mauvaise grâce à vouloir juger par moi-même l'état moral de l'île » (P.6). Pourtant, il cédera à la tentation du commentaire, malgré le « peu de temps ».

Enfin, pour situer le niveau de criminalité en Sicile au 19ème siècle, je retiens un nombre cité dans le rapport de L. Franchetti et S. Sonnino : « les personnes en fuite, touchées par un mandat d’arrêt sont au nombre de 1368, pour toute la Sicile ». In « Condizioni politiche e amministrative della Sicilia » (chapitre I, « conditions générales »).Déjà cité.

Le 19ème siècle, une période lisible

Nous avons déjà vu que les mafias italiennes apparaissent dans le viseur des autorités dès la seconde partie du 19ème siècle. Le rapport Franchetti-Sonnino approchait relativement près de la description d’une Mafia.

Coté Corse, les descriptions rédigées à cette époque (Blanqui, Bourde) donnent également une vision d’ensemble du contexte de l’île.

Le (court) rapport d’A. Bournet, sur « La criminalité en Corse » (1888) est riche en chiffres et en statistiques. Le criminologue précise, lui-même, qu’il faut prendre les données qui lui sont fournies avec précautions. A la lecture des chiffres, il constate que :

« Pour Sartène comme pour le reste de la Corse, sur la multitude des délits et des crimes il n'y en a pas un tiers qu'on puisse expliquer par le vol. »

« C'est en cela surtout que la Corse diffère étrangement de la Sicile où la cause sociale, le socialisme agraire, explique tout ».

Cependant, tout au long de son rapport, A.Bournet s’offre le luxe de commentaires personnels, qui ne sont pas toujours le résultat d’une enquête approfondie :

« C'est en cela aussi qu'elle diffère du Continent où le criminel naît au sein d'une population vicieuse, d'individus vicieux vivant dans le vice, de criminels vivant dans le crime ». Pour comprendre les raisons de ces appréciations « à l’emporte-pièce », il faut se reporter à l’époque. Au 19ème siècle, l’anthropologie criminelle s’appuie sur le « comportemental ». A l’époque, la criminologie tâtonne et se développe en cherchant les « bonnes explications ». Les explications « comportementalistes » toucheront souvent au racisme, dans le contexte des conquêtes coloniales. A l’exemple du docteur Antoine Porot (1876-1965), fondateur de l’école psychiatrique d’Alger qui parle dans son ouvrage « notes de psychiatrie musulmane » de « véritable hystérie de sauvage ». Que ce soit dans les colonies (françaises ou italiennes) ou dans les territoires excentrés et méridionaux de ces deux pays, l’explication de la violence repose, à l’époque, plus souvent sur un présupposé racial (comportementaliste) que sur des analyses politiques et sociales qui remettraient en question le principe même du colonialisme et/ou de la gestion « maladroite » des territoires nationaux périphériques.

Même les auteurs de « l’enquête privée » en Sicile, tombent dans le travers de l’époque. Alors que le rapport « la Sicilia nel 1876 » contient des analyses objectives et documentées des causes de la violence, Léopoldo Franchetti ne peut s’empêcher d’écrire : « La grande facilité au sang de la population de la cité et des campagnes autour de Palerme a, selon l’opinion générale, son origine dans plusieurs causes (…) comme le mélange de sang arabe et surtout berbère chez les habitants ». L’aristocrate (Baron) et sénateur (Libéral) L. Franchetti, homme politique cultivé, grand voyageur parlant plusieurs langues semble appliquer la théorie « comportementaliste » de bonne foi, contrairement au docteur Porot qui affiche un racisme assumé et à A. Bournet qui semble trouver les différentiations « naturelles ». Mais tous baignent dans leur époque, avec la bonne conscience d’être du bon côté de la morale.

Pour la Corse, il faut noter une hypothèse intéressante, même si ce n’est qu’une « conjecture » comme l’écrit lui-même A. Bournet en constatant que plusieurs criminels, en Corse : «sont plutôt des criminels d'occasion auxquels le courage, la force d'âme et la franchise n'ont pas manqué au début ».

« C'était de braves cultivateurs avant leur premier crime. Il y a là matière à tout un livre d'étiologie criminelle : « Comment on devient bandit ». Ces « braves » auraient été, souvent, dépravés par un système carcéral particulièrement déficient en Corse. A.Bournet fait une description apocalyptique de la majorité des prisons de Corse (P 21 à 24) :

« Promiscuité absolue, inaction complète, conditions hygiéniques déplorables, entrepreneurs de services économiques violant le cahier des charges, tout est réuni pour opérer avec une effrayante rapidité la dissolution totale de l'homme moral et de l'homme physique ». A verser à son crédit, la presse nationale et régionale ne s’est jamais vraiment fait l’écho de conditions de détentions dans des cellules « infectes » à Sartène ou pire encore celle de Corte où «(…) il faut remonter aux cachots du Moyen Age pour trouver des lieux de détention plus sombres et plus infects » et où « six mois de prison (…) dans des conditions ordinaires, valent une condamnation à mort » (P. 23).

Ce que montre ce récit, c’est une déplorable gestion de l’administration et ses relations avec les élus insulaires : « Ces faits d'ailleurs sont connus. Chaque année le Préfet de la Corse les révèle au Conseil général. Malheureusement les assemblées représentatives de la Corse sont serviles ou tracassières, travaillées par les intérêts de clan et de personne. A chaque session le Conseil général s'émeut... mais cette émotion fait bien vite place à la politique ». Encore et toujours l’éternel jeu du chat et de la souris. Mais là il s’agit d’un criminologue mandaté par le Ministère de la Justice qui l’écrit. Pourtant, l’affaire est classée… aux archives. Une illustration de plus, comme s’il en était besoin, que c’est le statu quo qui intéresse les autorités locales et nationales.

La description de l'état des prisons, en Corse, par le docteur Bournet (1888) confirme le tableau désastreux des établissement pénitentiaires insulaires dressé par Adolphe Blanqui, un demi siècle auparavant (1838), dans son Rapport sur l'état économique et moral de la Corse.

Agrandissement : Illustration 4

Dès le 19ème siècle, les regards sur les violences méridionales se posent différemment selon les traditions des pays concernés :

Le rapport de l’enquête privée des parlementaires italiens (L. Franchetti-S. Sonnino) s’intitule : « les conditions politiques et administratives de la Sicile » (1876). La lecture du rapport montre une liberté de ton qui se confirme tout au long de l’histoire de l’Italie.

Le rapport d’Adolphe Blanqui (1838) parle de « l’état économique et moral de la Corse ». Sa lecture nous fait découvrir une grande prudence du rédacteur sur les causes politiques de la situation en Corse.

En Italie, certains pressentent que le problème est « politique ». L’unité du pays est récente et pour une partie du Sud, la greffe n’a pas complément pris.

En France, pays unifié depuis longtemps, la question de la « greffe corse » semble un tabou. Le problème ne peut être qu’économique et/ou moral. Il n’est pas question d’admettre qu’un territoire métropolitain est sous administré et qu’un pouvoir central fort a délégué une grande partie de ses prérogatives aux pouvoirs locaux. Ce serait en complète contradiction avec la doxa.

Bien-sûr, dans les deux pays la différence d’approche ne change rien au résultat. Pour la Corse, comme pour le Mezzogiorno, la sous-administration va perdurer, même si cela se fait sur des modes différents, avec des conséquences également différentes. En Corse l’État « délègue » par désintérêt. En Italie il veut bien essayer, volonté d’unité oblige, mais il n’en a pas les moyens.

Dans les deux cas, l’État envoie un signal de faiblesse.

L’État lointain ou absent, les bandits proches

Tout ne débute pas au 19ème siècle. Mais alors, quand ? Depuis la nuit des temps pourrait-on répondre. Contentons-nous des travaux des historiens. Le 16ème siècle est un bon point d’appui. L’historien Fernand Braudel « amoureux de la Méditerranée » s’est penché sur le banditisme autour de la mare nostrum au cours du 16ème siècle. Il constate : « qu’aucune région de Méditerranée n’est exempte du mal. Ni la Catalogne, ni la Calabre, ni l’Albanie (…) n’ont le monopole du brigandage ». Il précise : « je dirais volontiers qu’il est toujours logé dans les zones de faiblesse des États ». Ces bandits ont, aussi, une fonction : « (…) multiple et polyvalent, le banditisme au service de certains nobles est dressé contre certains autres ». F. Braudel ajoute : « la liaison est indéniable entre la noblesse catalane et le brigandage des Pyrénées, entre la noblesse napolitaine ou sicilienne et le banditisme du Sud de l’Italie (…). In Misère et banditisme au 16ème siècle. Annales. N.2, 1947, déjà cité.

Nous voyons que, au-moins, dès le 16ème siècle se dessinent les contours des rapports entre les pouvoirs et le banditisme/brigandage, dans des régions comme la Sicile ou la région de Naples (Campanie).

Nous avons observé quelques statistiques sur la criminalité italienne, dans des régions du Sud : Sicile, Sardaigne, des zones présentées comme historiquement violentes depuis des siècles. La Corse est-elle dans le même « courant » ?

Il n’est pas sûr que F. Braudel ait lu le livre de Paul Bourde. Ce dernier notait déjà le rapport entre la faiblesse de l’État et le banditisme. En 1887, le journaliste s’interroge, à propos des bandits : « Combien y en a-t-il actuellement ? »

« A cette question la gendarmerie répond une centaine ; la préfecture deux cent cinquante à trois cents ; les officiers de gendarmerie de cinq à six cent ». Pourquoi des nombres aussi différents et élevés ?

Dans la version haute, les autorités comptabilisent tous les individus en fuite, y compris pour un simple délit. Paul Bourde signale que plusieurs personnes préférèrent tenir le maquis plutôt que « payer une amende ou de subir quelques jours de prison ». Pourquoi un tel choix disproportionné ? Paul Bourde estime que « (…) le Corse règle la plupart de ses actions d’après des haines. Quand on le persécute pour lui faire payer une amende ou pour le traîner en prison, il y a toujours un ennemi derrière l’agent de l’autorité ». En d’autres termes, il décrit une situation où le libre arbitre est absent. L’individu poursuivi pour un délit, même mineur, estime que c’est le clan adverse qui est responsable de ces poursuites. Il n’y a pas, globalement, de conscience d’une neutralité de la Justice, au dessus des factions.

Cette méfiance envers la neutralité des autorités judiciaires et policières n’est pas une spécificité corse. On retrouve cette défiance dans toutes les sociétés agropastorales du bassin méditerranéen. L’exemple des bergers sardes est cité par le géographe français, Robert Bergeron : « le pâtre sarde a une telle défiance à l’égard des institutions de l’État que dès qu’il se sent recherché, fut-ce pour un léger délit, ou même une simple enquête, il préfère prendre le maquis, devenir latitante (en cavale) ». Problèmes de la vie pastorale en Sardaigne. In Revue géographique de Lyon (1969) Vol.44, n°3.

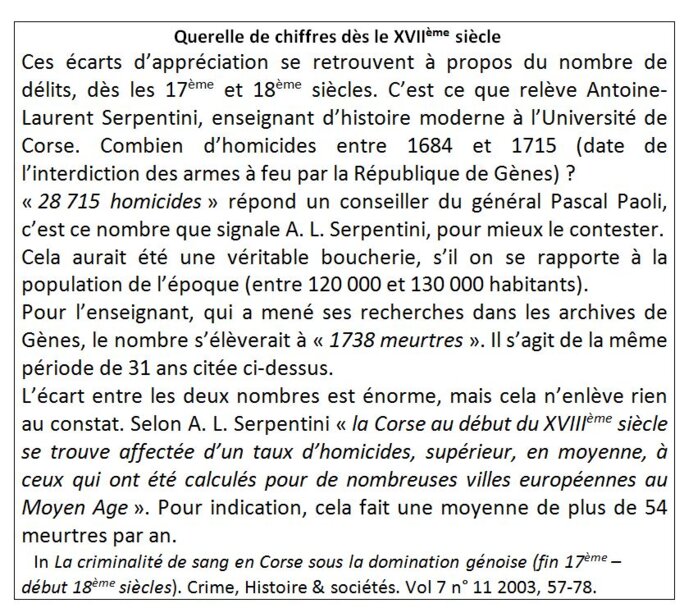

La querelle sur le niveau de la violence en Corse n’est pas nouvelle. Soulevée par P. Bourde au 19ème siècle, elle fait déjà débat au… 17ème siècle.

Agrandissement : Illustration 5

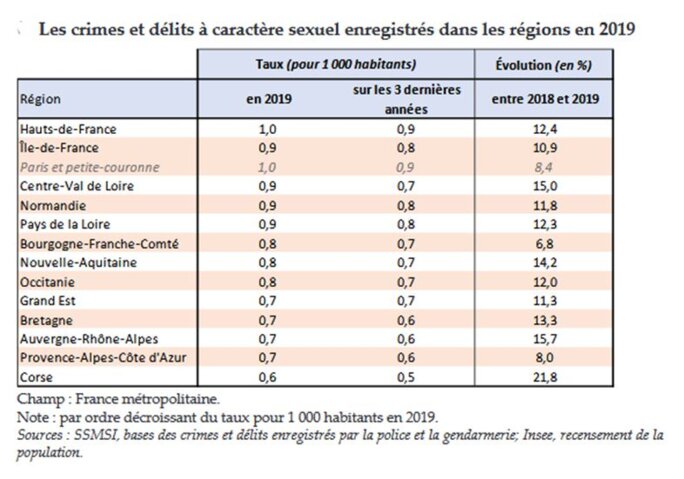

Les chiffres publiés, aux différentes époques, doivent être pris avec précaution, le niveau affiché est élevé. La première partie du 19ème siècle semble atteindre des pics. Ainsi François-Guillaume Robiquet note : « D’après ces renseignements adressés à la préfecture, il aurait été commis dans le département, du 1er Janvier 1821 au 31 Décembre 1832, quinze cent vingt et un homicides ou tentatives, cent vingt-sept par an environ ». Dont plus de la moitié «avec préméditation ». In Recherches historiques et statistiques sur la Corse (1835).

Corse : une violence « différenciée »

Existe-t-il une particularité de la violence observée en Corse ?

Au moins depuis le 19ème siècle, avec un plus grand usage des statistiques criminelles, on peut mieux observer la violence en Corse. Elle semble se caractériser en deux niveaux différents, par rapport à la violence sur le continent français :

.Inférieur pour la majorité des délits : cambriolages, viols, vols…

.Supérieur en ce qui concerne les attentats contre les biens et les personnes. Le taux d’homicides tient le haut du classement depuis longtemps.

P. Bourde le remarquait déjà en 1887, les homicides dominent :

« Les rapports de gendarmerie n’ont pas signalé moins de cent trente-cinq attentats contre des personnes (homicides ou tentatives NDLR) pendant l’année dernière (1886) ». Déjà la comparaison nationale est là : « c’est un par 2000 habitants : quatre fois plus que dans le département de la Seine ».

« La réalité est que sur cinq crimes commis, quatre sont le résultat de rixes ou d’inimitié (presque point de crime par cupidité) … ». In En Corse – l’esprit de clan, déjà cité.

La nature de la majorité des meurtres et assassinats semble expliquer, en partie, la mansuétude des jurys, lors des procès qui se déroulent en Corse. C’est du moins l’analyse que tire l’agrégée d’Histoire, Caroline Parsi qui a consulté les archives judiciaires du fond Vincent Bronzini de Caraffa, Président des Assises de Bastia (1853-1855) et (1876-1893). C. Parsi dresse le portrait du magistrat, grand bourgeois bastiais : « représentant du pouvoir, mais respectueux, voire défenseur de la société locale ; adepte de la fermeté, mais tolérant dès que la défense de l’honneur est en jeu (…) ». De fait, sous sa présidence, comme avant et après, les lourdes condamnations pour meurtre ou assassinat sont rares. Un tableau significatif du regard que posent les jurys insulaires sur des affaires de crimes, peut être lu dans LE CRIME D'HONNEUR EN CORSE (DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE). In revue Hypothèses 2013/1 (16).

Cela dit, il ne faut pas oublier deux éléments dans cette mansuétude des jurys :

Les pressions physiques exercées sur les jurés et le rapport de soutien réciproque entre certaines élites et les bandits.

Plus d’un siècle après les écrits de P. Bourde, l’ancien Procureur Général de Bastia (1992-1995) Christian Raységuier fait quasiment la même analyse, sur la nature de la criminalité, devant les députés de la Commission d’enquête parlementaire « Sur le fonctionnement des forces de sécurité en Corse ». Rapport publié en Novembre 1999.

« La présentation de la situation en Corse a toujours été "plombée" par le phénomène des attentats et des assassinats, alors qu'il ne s'agit que d'une partie de la criminalité. La situation de la petite et moyenne criminalité - la délinquance de voie publique - était correcte, acceptable et gérable. Le citoyen, à bien des égards, était beaucoup plus en sécurité en Corse que dans de nombreuses agglomérations du continent : les agressions crapuleuses n'existaient pratiquement pas, la petite et moyenne criminalité de voie publique étaient jugulées. ».

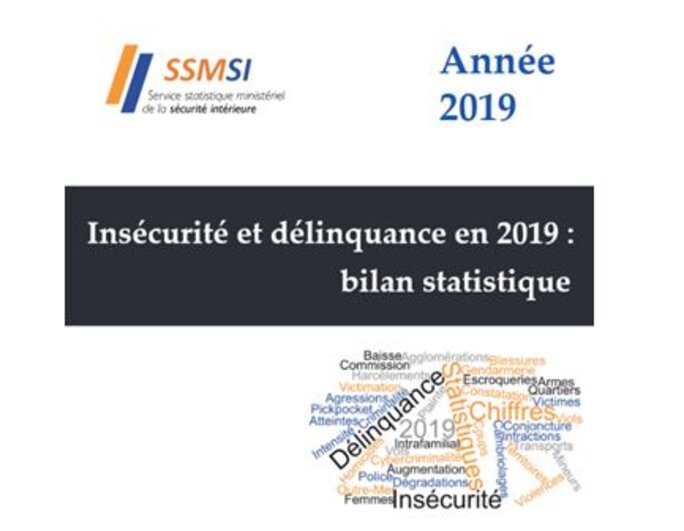

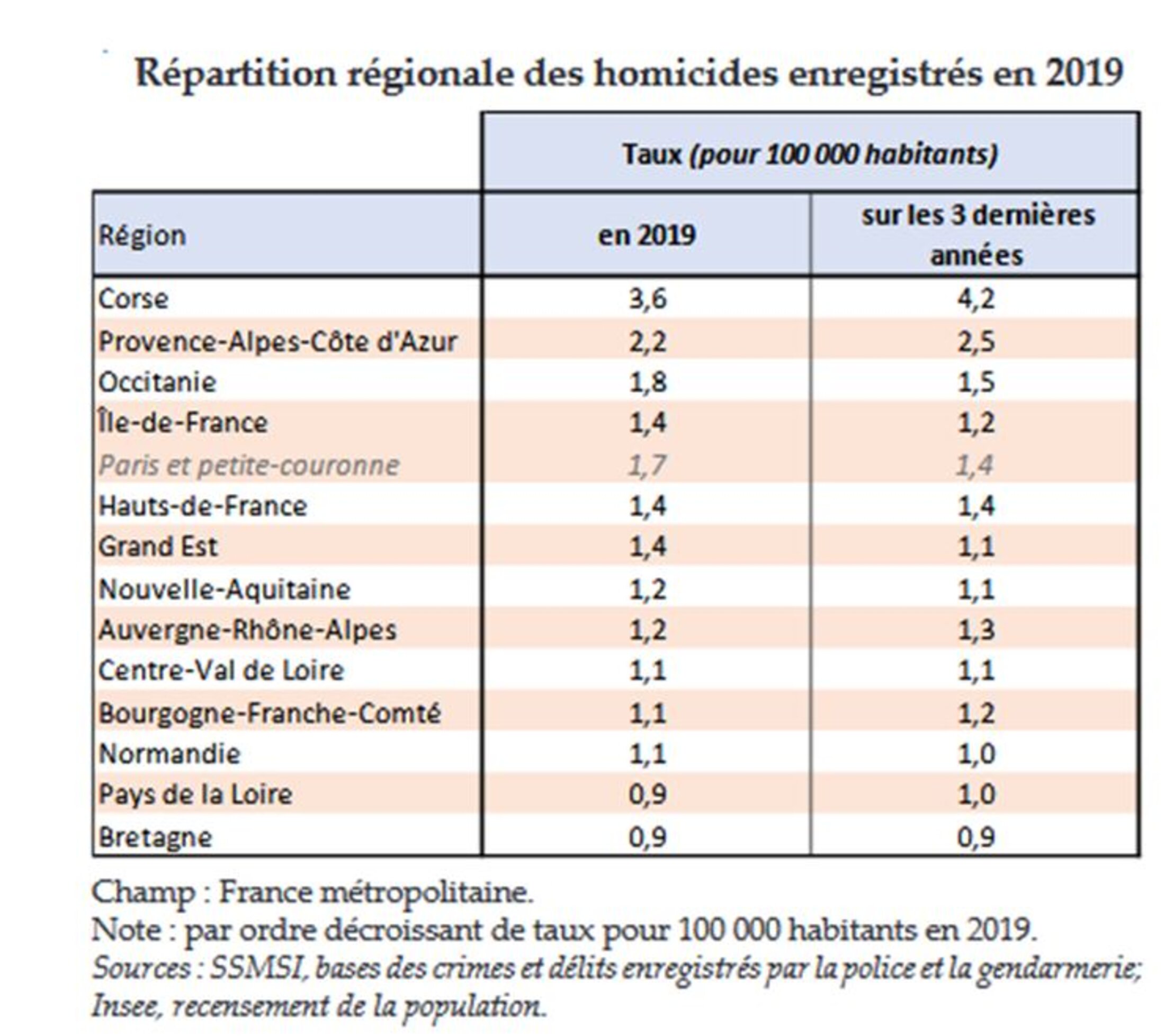

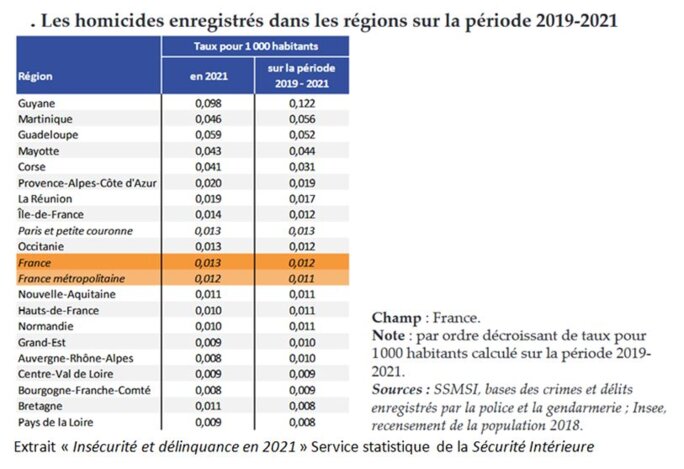

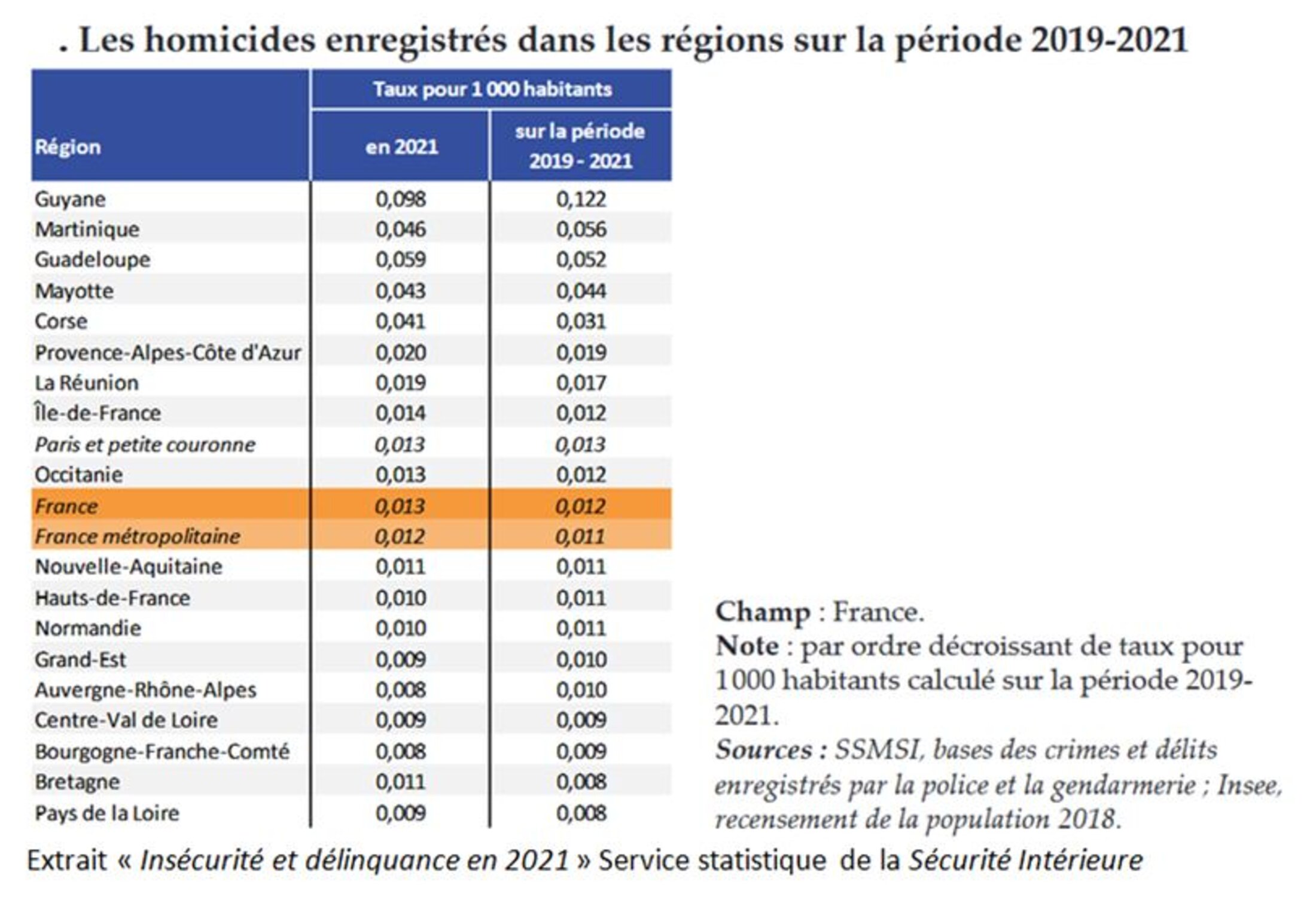

Près de vingt ans après, les mêmes tendances se confirment dans le rapport de la Sécurité Intérieure (données police et gendarmerie), sur « l’insécurité et la délinquance ». Il s’agit des chiffres de 2019, publiés en Septembre 2020. Une fois de plus, les homicides sont en haut de la pile.

Agrandissement : Illustration 7

Le tableau, ci-dessus, est ainsi commenté dans le rapport : « Au niveau régional, seules la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) présentent des taux d’homicides par habitant significativement différents des autres régions. Alors que les forces de sécurité recensent entre 0,9 et 1,5 homicides pour 100 000 habitants chaque année entre 2017 et 2019 dans les autres régions métropolitaines, ce taux atteint 2,5 en PACA et 4,2 en Corse ».

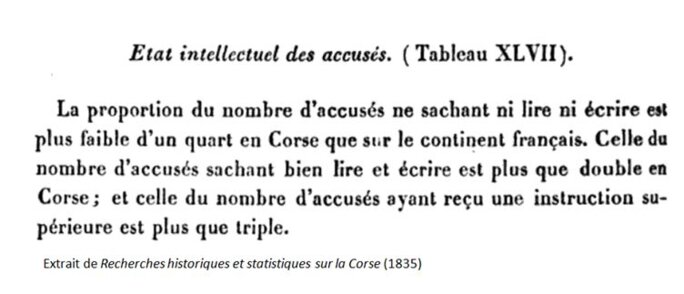

L’importance des homicides, comparée au continent français et le fait que l’on enregistre un grand nombre d’assassinats (préméditation) joue-t-il sur la personnalité et le niveau culturel des assassins ? Drôle de question, pourtant elle est soulevée par l’institution judiciaire, dans la première moitié du 19ème siècle. Comme en témoigne le compte rendu, ci-dessous.

Agrandissement : Illustration 8

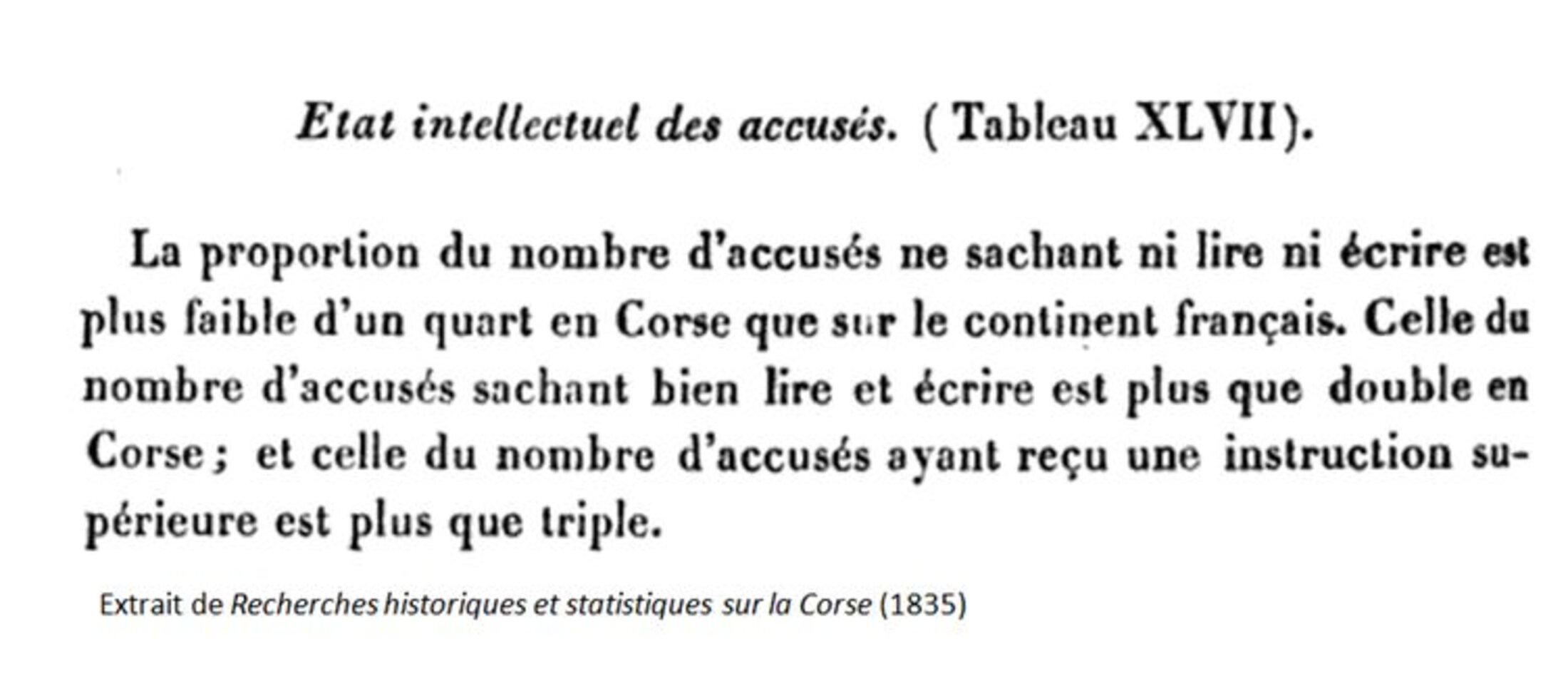

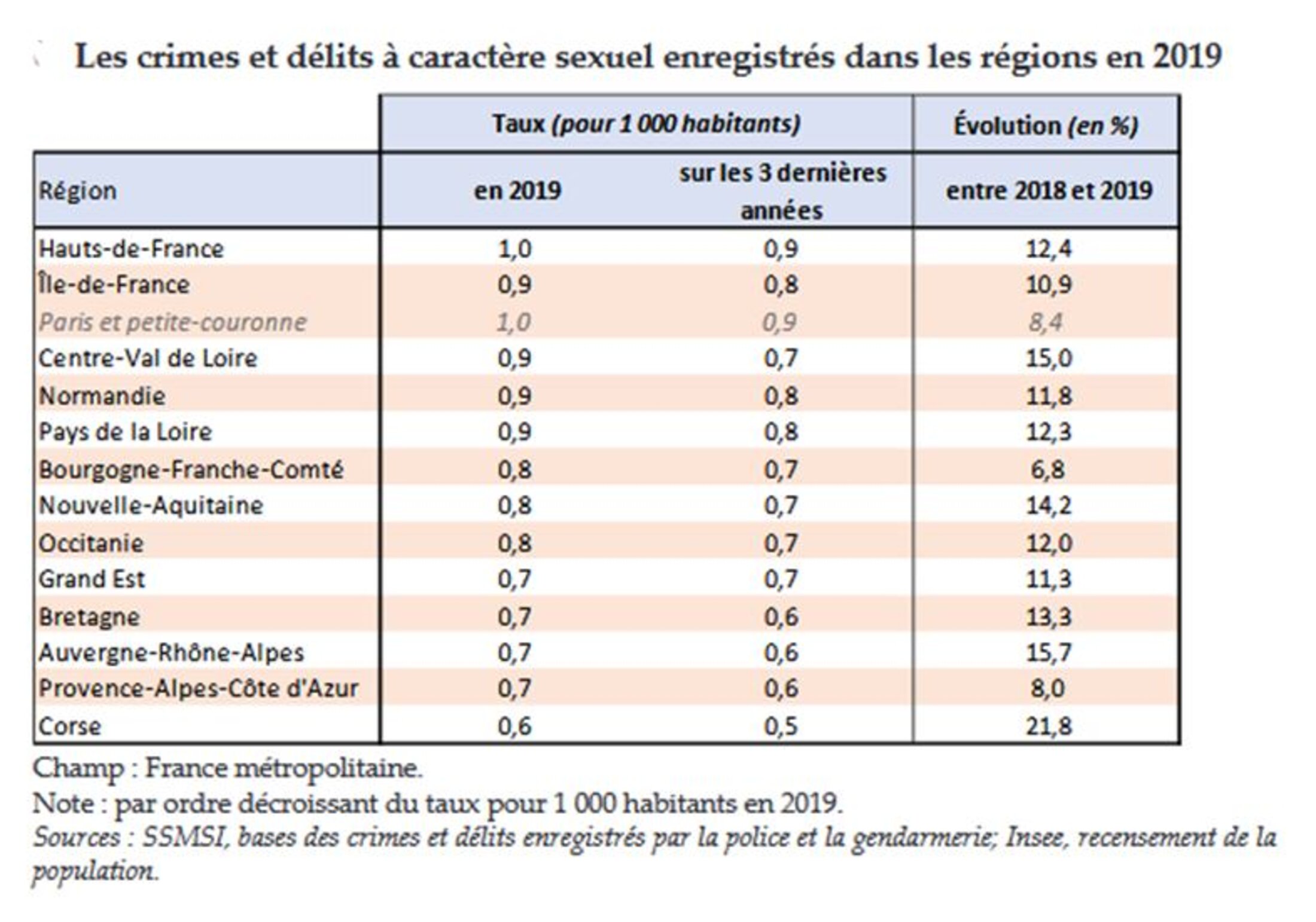

Pour ce qui est des autres crimes et délits, la Corse se montre particulièrement bonne élève. A l’exemple des crimes à caractère sexuel, confère tableau ci-dessous.

Agrandissement : Illustration 9

Les autres données du rapport placent la Corse en bas du tableau des 13 régions :

Dernière pour les vols violents sans armes.

Dernière aussi pour les vols sans violence contre les personnes.

Dernière également pour les cambriolages.

A noter cependant que les plaintes pour vols avec armes progressent en Corse, l’île se situe en 8ème position sur les 13 régions de France métropolitaine.

Nous retiendrons, également, que le rapport 2021 (données de 2020) confirme le contenu du rapport 2020.

Agrandissement : Illustration 10

Pour le taux d’homicides, le constat 2021 stipule : « En France métropolitaine, il est également supérieur au taux national en Corse (0,03 ‰) et en Provence-Alpes-Côte d’Azur (0,02 ‰) ».

Drogue, un chapitre incomplet

Ces dernières années les médias rendent compte d’une forte activité répressive dans le domaine des stupéfiants :

« Vaste trafic Corse-Pays Bas. 19 interpellations » 20 Minutes 07/02/2020

« Trafic Corse-Toscane-Sardaigne. 32 arrestations » Corse Net Infos 0701/2021

« Coup de filet sur les stups. 16 gardes à vue » France Bleue RCFM 20/06 2022

Revue de presse non exhaustive.

La Corse, officiellement épargnée de longue date, voit-elle le trafic et la consommation bondir ?

En 2018, une étude de l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) signale que le Sud de la France se détache, par rapport au Nord : « la part des jeunes âgés de 17 ans ayant déjà essayé le cannabis est supérieure à la moyenne nationale en Nouvelle-Aquitaine (44,7 %), Occitanie (43,5 %), Auvergne-Rhône-Alpes (41,6 %) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (41,2 %). Seule la Corse (15 %) fait exception ».

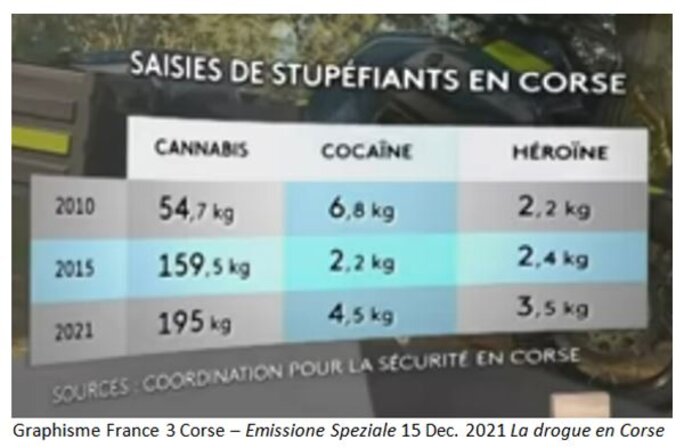

Du côté des saisies, les autorités affichent une progression importante en Corse.

Agrandissement : Illustration 11

Cette progression est-elle significative et de quoi ? Notre propos n’est pas le trafic de drogues, proprement dit, mais la place des stupéfiants dans la grande criminalité. Le Directeur Régional de la Police Judiciaire (PJ) de Corse précise : « La plupart des groupes criminels émergents se livrent à un trafic de stupéfiants, pour asseoir une surface financière qui va leur permettre, peut-être ensuite, d’investir dans autre chose ». De son côté, le Procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, confirme : « il y a des connections entre la région marseillaise et la Corse ». Sommes-nous en lien avec la criminalité organisée en Corse, le procureur de la République de Bastia est nuancé. Certaines connections avec le continent sont « sans liens avec le grand banditisme insulaire ». Mais de rajouter : « j’ai d’autres dossiers où, au contraire, cette connexion a pu être faite policièrement, sinon parfois judiciairement (…) on a pu démontrer l’implication du grand banditisme, sans pouvoir systématiquement judiciairement, mettre en examen et incarcérer des gens qui appartiennent au grand banditisme ». Une façon diplomatique de dire que les enquêtes sur la grande criminalité sont difficiles et qu’elles débouchent rarement sur des condamnations devant les tribunaux. Ce constat est valable pour les affaires de drogue, comme pour les homicides.

La réussite judiciaire existe, mais elle porte, pour l’instant, sur des « petites » filières. Un exemple, entre 2020 et 2021, le tribunal de Bastia a condamné 23 personnes pour trafic de stupéfiants, avec « des peines cumulées de 73 ans d’emprisonnement ». Mais une partie de la réussite judiciaire concerne la multiplication des petits trafics pour auto- consommation. Pour l’instant la forme des trafics est variée :

-Trafic de stupéfiants géré pour accumulation primitive du capital et financement d’opérations délictueuses. Le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe précise : « Il y a tout de même des clans plutôt spécialisés dans le trafic de stupéfiants ou d'armes. » (Corse Matin 23/10/2022).

-Trafic pour auto-consommation. La méthode : des consommateurs achètent de la drogue dans des zones d’accès relativement facile (Belgique, Pays-Bas) et revendent une partie de la marchandise pour pouvoir amortir leurs voyages et pourvoir consommer. Ce « petit maquis » nous parait cacher la « forêt » de la criminalité organisée. « Il existe de tout petits trafics et d'autres plus importants avec des chiffres d'affaires colossaux » Nicolas Septe, déjà cité.

Partout sur la planète, quand la grande criminalité prend de l’importance, sa croissance passe par l’argent issu du trafic de stupéfiant. C’est la méthode incontournable de l’accumulation primitive du capital. Pour l’instant, les médias parlent, autour de la bande dite « du petit bar », de « trafic international, de sommes très importantes, de blanchiment dans des paradis fiscaux, d’investissement dans l’immobilier ». Des voyous, des chefs d’entreprises et même des membres des forces de l’ordre, sont cités dans ce « réseau ». Plusieurs personnes sont mises en examen, aucun procès n’est en vue fin 2022.

Une chose est certaine, à ce jour, la consommation a progressé depuis plusieurs années, elle partait de très bas.

Quand des Corses faisaient partie de la French Connection, le trafic était d’ampleur internationale, Turquie, Italie, France, USA. Aujourd’hui le grand banditisme entend vivre et travailler au pays. Les observateurs ont du mal à croire que cette « relocalisation » ne concerne pas le trafic de stupéfiants.

Aujourd’hui également, la consommation locale est visible, par rapport à celle des années French Connection. L’existence d’un marché « intérieur » corse dit plusieurs choses : un enrichissement d’une partie de la population, un besoin de consommation « classique » lié au mal être et un feu vert du Milieu.

Agrandissement : Illustration 12

Dans les années 50/70 de la drogue circulait bien en Corse, mais elle était réservée à ceux qui avaient les moyens, ou se donnaient les moyens de se l’offrir. En tout cas il y a une chose qui circulait peu, c’était l’information. L’épisode, ci-dessous, illustre ce constat.

Agrandissement : Illustration 13

Enfin, s’il on se place dans le temps long (19ème - 21ème siècle), nous pouvons noter que le nombre annuel d’homicides a nettement baissé en Corse, mises à part certaines périodes de tension. Ce qui semble demeurer, c’est le différentiel -en la matière- avec les régions du continent français, à l’exception des « quartiers difficiles ».

Corse, une jeunesse « en bocal »

Trois ans après la publication de ce présent article, la hausse de la consommation de drogues, en Corse, semble se confirmer. Le procureur de la République de Bastia illustre cette progression, dans un entretien accordé au site de .3 Corse Via Stella (14/01/2026) : « Lorsqu'on voit qu'il y a, en Haute-Corse, pour la seule année 2025, près de 500 personnes qui ont été contrôlées conduisant sous l'emprise de produits stupéfiants, lorsqu'on voit que les amendes forfaitaires en matière d'usage de produits stupéfiants ont augmenté de plus de 60 %, nous avons des signes manifestes de cette consommation. »

La jeunesse corse se cherche une identité. Une majorité des observateurs semble d’accord sur ce point, il existe un « malaise de la jeunesse ». Que ce soient des universitaires, méfiant envers le nationalisme ou bien des acteurs politiques nationalistes, le « malaise de la jeunesse » sert de base à une réflexion sur la société.

Pour comprendre le mal être d’une partie de la jeunesse corse, il serait bien d’observer la situation dans les zones périphériques (les « quartiers difficiles »). A ce propos, je me permets de citer une expérience personnelle. Il m’a été donné de suivre un stage « en immersion » dans des « quartiers difficiles » de trois villes de France : Saint Denis, Vaulx-en-Velin (métropole lyonnaise) et La Castellane (Marseille). La chose qui m’a le plus surpris, c’est de s’entendre dire par des animateurs sociaux, connaisseurs du terrain : « heureusement qu’il y a l’argent de la drogue, car sinon ce serait l’explosion ». D’abord choqué, j’ai compris rapidement la situation : avec 40% de chômage par cage d’escalier, une absence de perspectives et la disparition d’une série de services publics, ces quartiers étaient marginalisés. Une (maigre) partie de l’argent des trafics de stupéfiants devenait une des rares possibilités de faire circuler des liquidités. Depuis mon expérience (au début des années 2000), la situation ne s’est pas arrangée, particulièrement à Marseille. La lecture de l’enquête de Philippe Pujol, dans les « quartiers nord » nous aide à comprendre la situation et les enjeux : drogue, pauvreté, faible formation professionnelle, corruption, liens élus/voyous, clientélisme politique, spéculation immobilière, marginalisation des quartiers… « Trois mondes s’entrecroisent en permanence : les voyous, les militants associatifs et les politiques. Tout ce fait en réseau ». In La fabrique du Monstre.

_____________________________________

En ce premier quart du 21ème siècle l’on parle de “Mafia” à Marseille (DZ Mafia) en extension au delà des Bouches du Rhône. Et l’on parle, désormais de connexions avec le banditisme corse

__________________________________

Alors, bien-sûr, la Corse ne ressemble pas aux « quartiers nord » de Marseille. Mais des ingrédients sont bien présents, voir la liste précédente. Être maintenu en périphérie, n’est jamais bon signe. Faut-il rappeler que c’est dans la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) que l’on a observé l’assassinat de plusieurs élus et d’un juge d’instruction ?

En Corse, au 19ème siècle, il arrivait qu’un élu d’une famille alliée à un grand clan soit tué au cours d’une vendetta. Mais la situation n’a jamais pris les proportions atteintes entre la fin du 20ème et le début du 21ème siècle. Cette pression sur les élus est devenue visible. Palpable diront certains. Il faut dire que les enjeux ont changé.

Les élus locaux menacés…

…En Italie…

Au niveau local, les pressions sur les élus et les fonctionnaires semblent s’étendre. C’est le cri d’alarme que lance Antonio Decaro, Président de l’Association Nationale des Communes Italiennes (ANCRI). Il se réfère aux données recueillies par l’observatoire spécialisé créé par le ministère de l’intérieur en Mars 2015. Depuis cette date, cet observatoire note une augmentation des menaces. « De Juin à Mai 2016, sur 180 cas recensés, 78% se trouvent dans le Sud et dans les îles ; 9% dans le Nord-Ouest et 5% dans le centre ». Ce sont les maires qui subissent le plus de menaces. Pour le premier trimestre 2017 « 15 maires ont été menacés ». On sait que de nombreux conseils municipaux et provinciaux sont placés sous tutelle de l’État pour « infiltration mafieuse ». L’ANCRI réagit aux menaces et propose une série de mesures. Notamment, un durcissement des peines pour ceux qui menacent les administrateurs et les maires. L’association propose d’apporter un soutien matériel et moral aux élus et fonctionnaires. Enfin, l’ANCRI demande que les élus locaux travaillent avec l’État pour « définir un cadre commun sur la sécurité et la promotion de la légalité ». C’est dire que ces deux derniers termes sont loin d’être assurés en Italie. En Mars 2015, le Ministère de l’Intérieur a créé un « Observatoire permanent et un fond d’assurance pour les administrateurs et maires victimes d’attentats». Cette annonce a été faite à Cagliari et il n’est pas neutre que le Ministre de l’Intérieur ait choisi la Sardaigne. Le communiqué du ministère rappelle que : « en 2015, neuf attentats ont visé des administrateurs (conseillers municipaux, maires… NDLR) en Sardaigne ». Mais le communiqué précise que « la majorité des actes d’intimidation ne sont pas liés à la criminalité organisée ». Les élus locaux sont exposés à toute sorte de menaces. Mais ,quand on sait qu’en Italie, la « criminalité organisée » et la criminalité « classique » sont différenciées dans le code pénal, on comprend que d’autres criminalités que les mafias peuvent peser sur les administrations locales.

Bien sûr on pourrait imaginer ce genre de soutien pour lés élus locaux en France en général et en Corse en particulier…

Les « opérations mains propres » et les actions anti-mafias n’auraient-elles servi à rien ? Elles ont, au moins, permis de comprendre comment fonctionnent les deux phénomènes. En revanche, on sait maintenant que le rejet moral ne dure qu’un temps et que c’est la volonté politique qui prime. Plus exactement je devrais écrire : la volonté du politique.

Les politiques ont instrumentalisé la révolte morale. En effectuant un changement en trompe l’œil, ils ont pérennisé les turpitudes qu’ils faisaient semblant de dénoncer.

C’est une leçon à méditer Partout où le changement n’est que de façade, là où on ne touche pas aux structures, il faut craindre un marché de dupes voire pire.

…En Corse

Les études, colloques et recherches universitaires dédiées à une « triangulation » voyous, monde politique et monde de l’entreprise sont quasi inexistantes en France en général et en Corse en particulier. Pourtant, il faut encore et encore le rappeler, s’il existe une Mafia corse, alors il s’agit d’une Mafia française. Pas de Mafia sans liens avec des autorités (politiques, administratives, économiques) nationales. En Corse, plusieurs attentats et assassinats ont visé des personnes publiques : élus, avocats, fonctionnaires, élus consulaires… Il ne s’agit pas ici de dire que ces crimes sont plus horribles ou plus condamnables que ceux qui touchent des petits voyous. Dans ce cas, il n’existe pas de gradation morale. En revanche la signification est différente. Là une pression s’exerce sur des personnes chargées de réaliser des choix de société et de les mettre en place. A ce jour, la quasi-totalité de ces actes n’ont pas été judiciairement élucidés.

Face à ce constat, le décodage de la série d’assassinats qui ont touché des personnes publiques, en Corse, devient particulièrement compliqué. La rumeur remplace la précision et les approximations tiennent lieu d’analyse. A défaut de comprendre, on compte.

Médias et politiques, une difficile précision

Si nous observons le phénomène de la violence en Corse, sur la durée, un point se confirme : un taux d’homicides élevé, au cours des siècles. En effet, ce n’est pas dans le détail que s’apprécie la problématique. Deux exemples parmi d’autres : la poussée du banditisme, avant la seconde guerre mondiale et une « pointe » meurtrière au début des années 2000. S’il on en croit la presse de ces époques, « on n’avait jamais vu cela ». Sur le banditisme d’avant guerre, nous pouvons lire la revue de presse, des journaux de l’époque, réalisée par l’historien niçois Ralph Schor, elle est édifiante.

Si nous prenons l’exemple de la période 2011-2013 (23 assassinats), le nombre, élevé, transforme les médias en institut de sociologie criminelle. Florilège : « La Corse est la région la plus meurtrière d’Europe » (Le Parisien 15/12/2010), « L’île, où l'on tuait autrefois plus qu'en Sicile… (Marianne 19/05/2018), Slate FR va même puiser dans la comparaison exotique « « l'île est aussi meurtrière qu'Haïti ou le Timor oriental » (17/11/2012).Les clichés et les approximations sont toujours là, peut-être même plus déplorables, car l’époque est mieux documentée. En Sicile « la deuxième guerre des mafias » (1981-1984) fera plus de 500 morts. Non, la Corse n’est pas plus criminogène que la Sicile.

Cette réaction aux chiffres me semble cacher une difficulté à expliquer le fond et à prendre du recul. Certes, les médias peuvent rarement être plus précis que les autorités. Le taux de non élucidation et les verdicts en forme de « désastres judiciaires » (la presse) viennent limiter les éléments de réflexion. Mais Il ne suffit pas d’employer le mot « Mafia », dans un article ou un reportage, pour donner de la consistance aux faits bruts. La dimension politique (au sens grec du terme : gestion de la Cité) est occultée par les autorités. De la même manière, nous pouvons lire et entendre des hommes politiques parler de « Mafia en Corse » ou de « semi mafieux » ou bien encore de « pré mafieux » sans que ces derniers ne s’expliquent sur le fond et sans que les médias ne leur demandent des précisions. Nous sommes dans « les mots de l’à peu près ». La majorité des médias et le débat politique s’intéressent, d’abord et avant tout à la petite délinquance « celle qui pourrit la vie de tous les jours ». Rarement les deux acteurs pré-cités ne font le rapprochement entre la petite délinquance et la grande criminalité. Pourtant, il semble bien que le pillage de la « grande » participe à l’appauvrissement de la société et donc à l’activité de la « petite ». Le lien entre les deux, devient invisible. La représentation du monde que donnent les médias rejoint l’intérêt limité porté par les gouvernements sur la délinquance de « haut de gamme ». Pour Jean François Gayraud « Les médias façonnent un nouveau type d’homme, émotif, pressé et doté d’une attitude mentale particulière selon laquelle tout ce qui ne se voit pas n’existe pas » In Le monde des mafias. Géopolitique du crime organisé. C’est que la Mafia ne se voit pas, les assassinats ne sont que des « incidences » de phénomènes profonds, difficiles à expliquer dans un journal télévisé.

La sur-représentation médiatique des délits de « bas de gamme » n’est pas neutre. Outre sa dimension idéologique, la presse est aussi une entreprise. Un coup de téléphone à un procureur ou à un commissaire, pour un simple fait divers, coûte moins cher qu’une longue enquête journalistique sur, par exemple, une collusion entre un homme politique et un entrepreneur à propos d’un détournement de plusieurs millions d’euros. Sans compter le risque financier d’un procès. Du coup, quand les crimes liés à la grande criminalité s’imposent dans l’actualité, il est très difficile d’en parler avec rigueur et précision faute d’entrainement…

Pourtant la réponse à une question s’impose : si nous observons la période 19ème – 20ème siècle (années 80), nous constatons que les meurtres d’hommes (et de femmes) publics sont rares. Le phénomène progresse à partir du dernier quart du 20ème siècle. Qu’on y réfléchisse, si des voyous tuent des personnalités c’est qu’un lien est établi… mécaniquement. Assiste-t-on à un changement de la nature même de la grande criminalité ? Le banditisme devient-il Mafia ? C’est là que devrait porter l’effort d’analyse.

Agrandissement : Illustration 14

Une adaptation à l’époque

En Corse, de la vendetta à la criminalité organisée (Mafia or not Mafia), en passant par les bandits « d’honneur » et le Milieu, il me semble que nous assistons à plusieurs actes d’une même pièce du théâtre social.

Le scénario de chaque acte (les périodes de l’Histoire), s’écrit au fur et à mesure. L’ensemble s’insère dans une continuité. A chaque acte, l’aspect formel de la violence a l’air de différer. Cependant l’idée générale demeure : celle d’un rapport permanent entre les acteurs de la violence et les Pouvoirs. L’ensemble donne sa cohérence à « la pièce » (le corps social).

Pour plagier Georges Clémenceau « La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires » (1887), nous pouvons dire que la gestion de la cité (la politique) et une chose trop grave pour être confiée à de simples voyous. Du reste ,il n’est pas du tout certain qu’elle leur soit confiée.

Dans les territoires où sont identifiées de puissantes mafias (Japon, Italie…), une grande partie des observateurs laissent à penser que ces organisations criminelles sont « verticales » et qu’elles pèsent donc, de manière verticale sur les pouvoirs politiques et économiques. C’est pourtant loin d’être une certitude. Les acteurs de la violence, quel que soit leur nom, ne sont qu’un des éléments de l’organisation des pouvoirs, du Pouvoir. Pour l’universitaire italien, Paolo Pezino, « (…) l’industrie de la violence et la souveraineté territoriale s’apportent un mutuel soutien (…) ». In Violences et pouvoirs politiques. On ne saurait mieux dire.

Je n’ai pas, à ce jour, abordé « en direct » le rôle des mouvements nationalistes corses, dans le phénomène de la violence. Je n’aborderai pas la dimension politico-militante du nationalisme, de nombreux ouvrages ont traité de cet aspect « purement » politique. Ce qui nous intéresse, c’est de replacer la mouvance nationaliste corse, dans le contexte de la violence dans l’île. La violence n’est pas arrivée, en Corse, avec l’émergence (ou la réémergence) de la question « identitaire ». Même s’ils tentent, ou ont tenté de se donner une place à part ou bien centrale, les nationalistes corses ne sont, ni au dessus, ni à côté de la société insulaire. Ils font partie intégrante de celle-ci. C’est bien là la difficulté. Il est impossible d’isoler la violence « politique » des autres violences. Tout au long des articles de ce blog, j’ai essayé de démontrer que la violence « classique » (grande et petite criminalité) était de nature politique. J'ai aussi essayé d'expliquer qu'une Mafia est un objet politique. La « violence nationaliste » n’est donc pas entièrement à part. Elle participe, à son tour, du phénomène observé au cours des siècles en Corse.

Clanisme, nationalisme, criminalité, ne sont « que » des acteurs d’une même pièce qui se joue sous nos yeux.

Dans les quatre prochains articles, les nationalistes prendront leur place dans le théâtre politique. Ils seront contre ou à côté du clanisme, contre ou proche de la grande criminalité. En Corse, aucun mur ne sépare les groupes humains. Rien n’est vraiment figé. Pour le meilleur et pour le pire.

Dans une prochaine série de quatre articles, j’essayerai de décrire cette articulation en Corse. Nous tacherons d’observer cette « pièce » à travers les époques, du 19ème siècle à nos jours. A tout seigneur, tout honneur, je débuterai par le clanisme en posant la question: a-t-il préparé, même involontairement, le terrain à une Mafia?

Bibliographie

Une histoire de la violence. De la fin du Moyen Age à nos jours. Robert Muchembled. Ed. Seuil-Points

La violence en Corse. XIXè XXè siècle. Sampiero Sanguinetti. Ed. Albiana

Violences et pouvoirs politiques. Ouvrage collectif. Presses Universitaires du Midi

Violences politiques. Théories, formes, dynamiques. Xavier Crettiez, Nathalie Duclos. Ed. Armand Collin

En Corse-L’esprit de clan-Mœurs politiques-Les vendettas-Le banditisme. Paul Bourde Ed. Calmann Lévy

Le monde des mafias. Géopolitique du crime organisé. Jean François Gayraud. Ed. Odile Jacob

La fabrique du monstre. Philippe Pujol. (Prix Albert Londres) Ed. Les Arènes

L’enseignement de l’ignorance. Jean-Claude Michéa. Ed. Climats

Les héritiers du Milieu – au cœur du grand banditisme, de la Corse à Paris. Thierry Colombié. Ed. de La Martinière

Études et revues

La sicilia nel 1876. Rapporto di Leopoldo Franchetti et Sidney Sonnino. « Progetto Manuzio »

Rapport sur l’état économique et moral de la Corse en 1838. Jérôme-Adolphe Blanqui. BNF Gallica (édition 1840)

La criminalité en Corse. Archives de l’anthropologie criminelle et des sciences pénales (1888). Albert Bournet.

LE CRIME D'HONNEUR EN CORSE (DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE). Caroline Parsi. In revue Hypothèses 2013/1 (16)

La criminalité en Sicile. Archives d’anthropologie criminelle et des sciences pénales (1886) n°1, P. 85 et suivantes. A. Bournet

Misère et banditisme au XVIème siècle.Fernand Braudel. Annales 1947

Problèmes de la vie pastorale en Sardaigne. Robert Bergeron. In Revue géographique de Lyon (1969) Vol.44, n°3

La criminalité de sang en Corse sous la domination génoise (fin XVIIe-début XVIIIe siècles). Antoine Laurent Serpentini. Revue Crime histoire & sociétés. En ligne sur OpenEdition Journals

Mafia, violence et pouvoir politique en Italie (XIXe-XXe siècles). Paolo Pezzino. Dans l’ouvrage collectif : Violences et pouvoirs politiques. Chapitre en ligne sur OpenEdition Journals

Jeunesse corse : une violente quête d’identité. Joseph Martinetti. La Tribune 29 Mars 2022

D’un passé aux possibles. Rencontre avec Gérard Lenclud. Xavier Crettiez, André Fazi, Gérard Lenclud. Revue Vacarmes 2013/3 (N°64)

Sur le fonctionnement des forces de sécurité en Corse. Rapport commission d’enquête Assemblée Nationale. Novembre 1999

Insécurité et délinquance en 2020 : bilan statistique. Ministère de l’Intérieur.

Rapport DIA 2020 (1er semestre).