Les yakuzas, une mafia comme un poisson dans l’eau

Si le phénomène yakuza est un poisson, qui nage dans les eaux de la société japonaise, alors c’est un Fugu. Ce poisson, parait-il délicieux et hors de prix, peut devenir mortel s’il est mal préparé (certaines parties de l’animal contiennent des neurotoxines). L’analogie avec les yakuzas semble s’imposer. Les mafieux japonais baignent dans la société, ils lui coûtent cher, sont appréciés par certains, mais représentent un poison violent.

Environ une vingtaine de « familles » mafieuses, qui fédèrent des centaines de gangs et entre 18 000 et 26 000 membres aujourd’hui (nombre variable selon les sources), gèrent des activités criminelles « pures » : prostitution, jeux clandestins et officiels, mais aussi constituent un groupe de pression qui joue les intermédiaires musclés entre les différents univers : politique, entrepreneurial et social. Comme dans d’autres pays, qui possèdent « leur » mafia, les yakuzas représentent une force de régulation politique conservatrice, dans une société particulièrement traditionnelle.

Le Japon connaît une mafia « intégrée ». Le qualificatif est, à peine, exagéré. Nous verrons que la catastrophe de Fukushima (Mars 2011) a fait remonter à la surface les liens « organiques » existant entre le pouvoir politique, des grosses entreprises et les yakuzas. Cette dimension « organique » montre la proximité de cette mafia avec la société tout entière. C’est une vieille histoire. Elle semble se dessiner, progressivement, au tournant du 16ème et 17ème siècle.

Comme nous avons pu le voir dans différentes régions du monde, particulièrement dans les zones méridionales du continent européen, tout semble commencer avec la multiplication de bandes de bandits, puis une forme de « fédération » de ces bandes en groupements qui vont prendre de l’importance et jouer un jeu d’intermédiaire entre les États, en formation et les pouvoirs économiques. Comme dans la Méditerranée du 16ème-17ème siècle, étudiée par plusieurs historiens, dont le Français Fernand Braudel, les rapports entre les bandits et les pouvoirs se dessinent dans un Japon qui va passer d’une ère féodale fermée, jusqu’ en 1854, à une période d’ouverture au monde -connue sous le nom « d’ère Meiji »- de 1868 à 1912. En raccourci, dans ces deux périodes, les différents groupes de bandits vont s’organiser et être « récupérés » par les pouvoirs successifs. Dès lors, cette « fédération » de bandits va naviguer entre la défense de ses propres intérêts et la défense des pouvoirs en place. L’Histoire du Japon montrera qu’il s’agit de pouvoirs nationalistes et particulièrement conservateurs, sur le plan politique et social. Pour comprendre les subtilités de la mise en forme des Yakuzas et leur rôle, au service des pouvoirs, nous pouvons nous référer au travail, remarquable, de deux journalistes américains : David Kaplan et Alec Dubro, Yakuza – La mafia japonaise. Une chose est sûre, le rôle des Yakuzas n’a pas débuté avec les films et séries télévisées.

Selon l’historien Jean-Marie Bouissou « Un regard sur l’Histoire montrera que la familiarité et la coopération entre les groupes criminels, l’État et l’élite conservatrice ont des racines profondes (…) ». L’historien français, spécialiste du Japon, parle d’une « longue familiarité ». Le marché des services criminels au Japon. Les yakuzas et l'État.

Les Yakuzas, une mafia longtemps « intégrée » et loin d’être désintégrée

Le système mafieux japonais présente un avantage : sa lisibilité. Toute mafia est un système triangulaire qui comprend des voyous, des entrepreneurs et des hommes politiques. Si leur anonymat est factice, partout dans le monde, leur discrétion est une dominante. Dans tous les pays où sévissent des mafias, leur discrétion n’est pas une réelle clandestinité. Il faut toujours savoir à qui s’adresser pour une « protection » ou régler une affaire (Nando Dalla Chiesa 1984). Au Japon, cette fausse clandestinité prend un aspect quasi « officiel ». Jusqu’à récemment les principales familles mafieuses possédaient un bureau ayant pignon sur rue.

Les membres d’un clan sont reconnaissables, dans la rue, comme dans les transports ou dans les commerces. Leur tenue est censée être impeccable.

De la même façon, le tatouage est un signe de reconnaissance et un passage obligé. Les Yakuzas ne se font pas prier pour les montrer devant les caméras et les appareils photo des médias.

Jusqu’à il y a peu, les membres de plusieurs clans sont restés ouverts aux médias. Imagine-t-on un chef d’une famille mafieuse italienne donner des interviews à des télévisions étrangères ? Si les boss Yakuzas ne sont pas forcement bienvenus sur les TV japonaises, ils acceptent de parler devant les caméras des médias occidentaux. Deux exemples, parmi d’autres :

-2006 « Mafia, enquête au cœur des derniers réseaux » sur la chaine W9. Des membres, en activité ou « retirés des affaires » et des chefs d’un clan, parlent de « la famille » devant les journalistes de W9.

-2012 reportage en deux volets sur ARTE, tourné par la télévision publique allemande ZDF « Les Yakuzas entre le bien et le mal ».

Dans ces deux cas nous ne trouvons pas de révélations, mais des thèmes identiques : « Nous avons des activités criminelles », mais « nous faisons régner la tranquillité, l’ordre public », « nous sommes utiles ». Et encore : « la police nous pourchasse, nous allons nous retrouver avec des voyous chinois ».

Un reportage photographique « en immersion » (2009-2010) a été réalisé par le photographe belge, Anton Kusters. « Sans censure » selon les dires de l’intéressé. Album « Odo Yakuza ».

Un élément de leur, apparente, « transparence » nous est donné par Anton Kusters, qui a passé deux ans en leur compagnie : « On peut voir les noms de l’ensemble des chefs sur les murs, dans le bureau – pas ceux de rang inférieur, mais de rang supérieur. Il y a donc 20 ou 30 noms, toujours écrits dans un ordre précis, selon leur importance, afin de rappeler l’ordre à la famille ». Inutile de chercher un organigramme de Cosa Nostra ou de la ‘Ndragheta affiché sur le mur de l’appartement d’un mafieux italien, ni même caché dans un tiroir.

En tout cas, au-delà des cultures locales, Yakuzas, Cosa Nostra ou ‘Ndrangheta demeurent des « associations » où l’on ne rentre pas par hasard. Il faut être coopté.

Agrandissement : Illustration 4

Apparemment, les mafieux italiens sont plus nationalistes que les japonais, dans leur recrutement. Une règle d’or en Sicile : un membre de Cosa Nostra doit être sicilien. Aux USA, on peut être « adoubé », même s’il on n’est pas sicilien, ni même italien, cependant, les Siciliens dominent au sein de la Cosa Nostra américaine. Au Japon, pays particulièrement nationaliste (voir les liens Yakusas-ultra nationalisme), bizarrement, la nationalité compte moins. Plusieurs membres des Yakuzas, y compris dans la haute hiérarchie, sont d’origine coréenne. Une nation pourtant particulièrement honnie par l’ultra nationalisme. La Corée sera une colonie japonaise durant 40 ans (1905-1945).

Même si les mafieux japonais ne livrent pas de secrets sur le cœur de leurs activités (immobilier, racket, drogue…) ils se montrent et revendiquent une forme « d’action sociale ». Mythe et/ou réalité, c’est ainsi qu’ils semblent se vivre. Il y a dans leurs propos une forme de « surprise candide ». Ils réagissent à la progression de la pression policière sur le thème : « nous avons une utilité sociale, nous évitons le désordre ». Apparemment, aucun des reporters ne s’est risqué à demander quel « ordre » ils défendaient.

Agrandissement : Illustration 6

Des « syndicats » du crime puissants, l’exemple du Yamaguchi-gumi

Le système des Yakuzas peut-être comparé à une organisation « syndicale ».

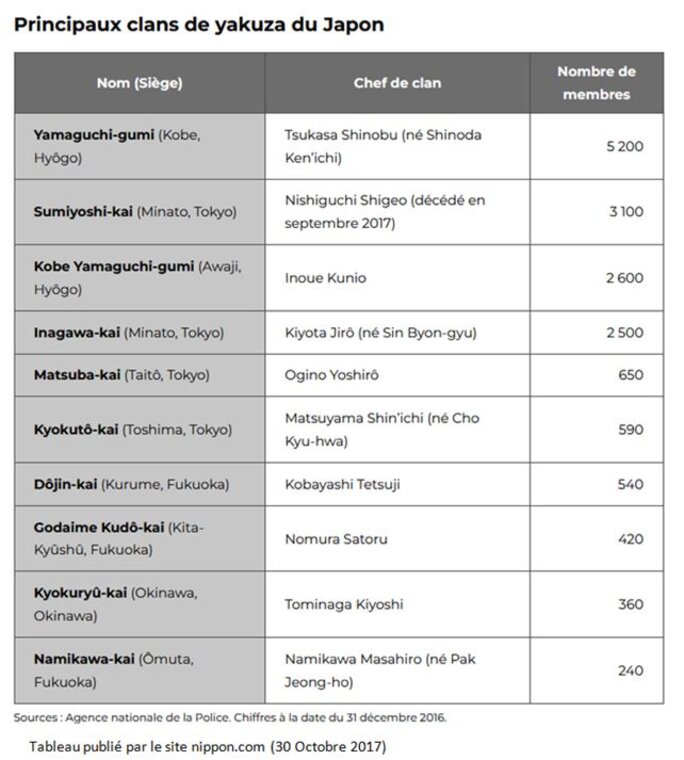

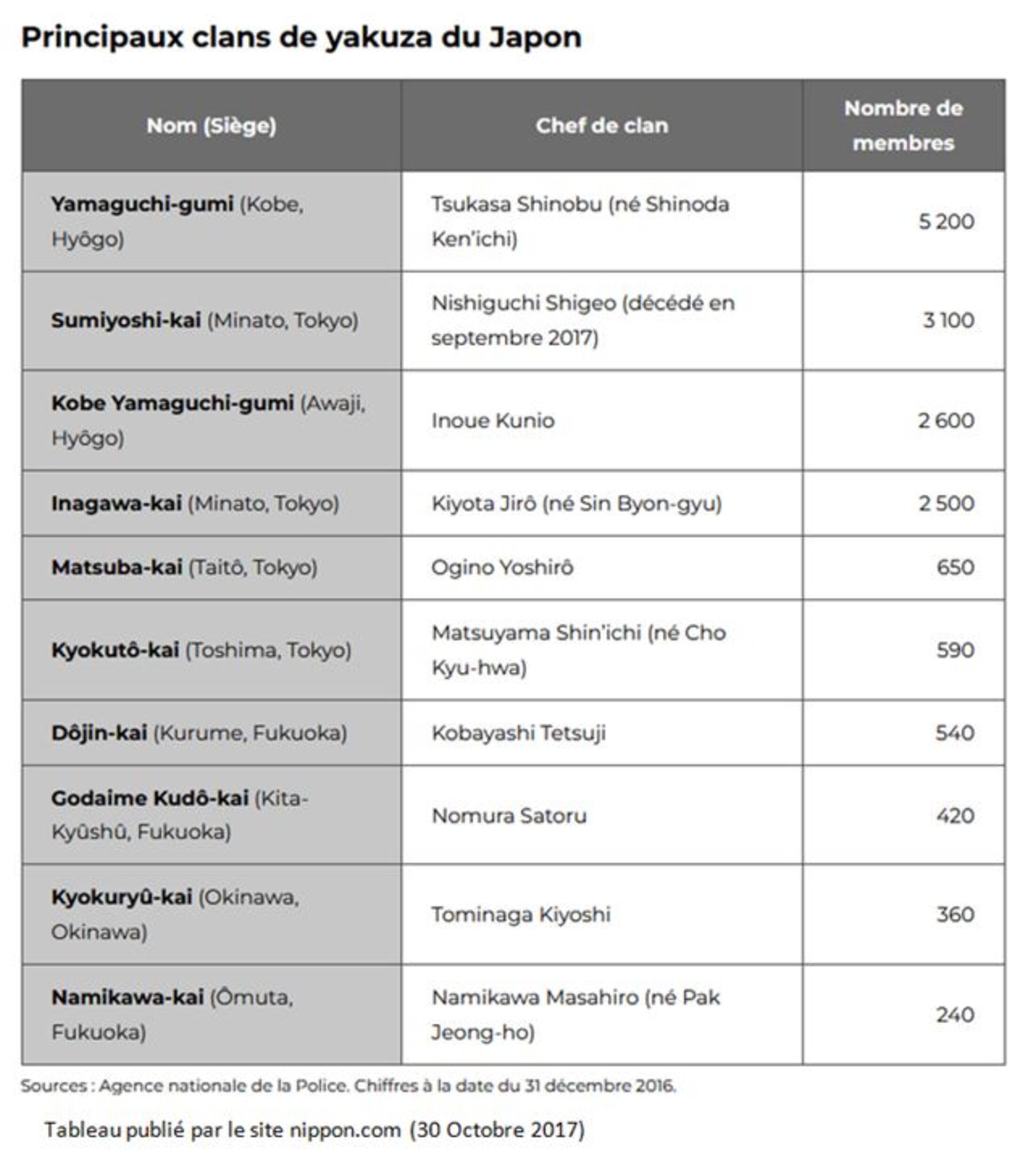

Environ une vingtaine de « syndicats » mafieux gèrent des activités criminelles, à travers le Japon. Le nombre de ces organisations et leur importance varient au cours des époques.

Ces « syndicats » regroupent chacun plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de gangs, avec un effectif global qui peut atteindre plusieurs milliers de membres par « syndicat ». Les effectifs des différents clans ont été longtemps connus, avec une certaine précision, puisque leurs activités étaient quasiment officielles.

Longtemps, l’organisation la plus importante a été le Yamaguchi-gumi (crée en 1915 à Kobe). Cette organisation compte plus de 13 000 membres (treize mille) au début des années 1980. Le Yamaguchi-gumi, regroupait « 587 gangs » et était présent dans « 36 des 47 préfectures du Japon ». In Yakusa – La mafia japonaise. Déjà cité. Ce gigantisme mène à une première scission, en deux groupes, en 1984. Malgré cette première division, l’organisation va connaître une nouvelle période de croissance et atteindre, selon certaines sources, jusqu’à près de 35 000 (trente cinq mille) en 2010.

Une nouvelle scission a lieu en 2015. Treize des 72 gangs de l’époque créaient un nouveau syndicat. En 2017, le groupe d’origine est divisé en trois « syndicats ». Le plus important, le Yamaken-gumi ou « groupe de Kobe » est désormais le « syndicat » le plus important, issu de la scission et le plus gros de l’archipel, selon la police japonaise.

Ces scissions du Yamaguchi sont accompagnées de guerre entre clans. En quatre ans (2016-2019) les autorités japonaises auraient relevé « plus d’une centaine d’incidents violents ». Assassinats et tentatives d’assassinat de responsables mafieux. Du coup, des citoyens demanderaient à la police de « sévir contre les Yakuzas ».C’est ce que signale la NHK (télévision publique) dans un reportage, sur son site en anglais (6 Dec. 2019).

Agrandissement : Illustration 7

Le tableau ci-dessus, réalisé par nippon.com, donne un total de 16 200 membres, mais il existe d’autres clans que ceux figurant sur le tableau. En tout, autour d’une vingtaine, selon les sources et les années. De plus, il faut comprendre que l’accentuation de la répression, mène à une clandestinité, même relative. Cela ne facilite pas un « recensement » des mafieux japonais.

Cependant, au-delà de la forme, le rôle politique des mafias japonaises, comme italiennes, présente de fortes similitudes. D’abord, il faut noter que des mafias se constituent, en même temps que les États. C’est vrai pour l’Italie du 19ème siècle (Risorgimento), comme pour le Japon de 1600 à 1868 (ère Edo). La forme structurée des yakuzas se précise au cours de l’ère Meiji (1868-1912).

L’autre point de rapprochement est le parcours parallèle entre un parti dominant et la mafia, lors de la mise en place de systèmes démocratiques (1945). C’est ce que les observateurs des mafias appellent le « référent politique ». En Italie, se sera la Démocratie Chrétienne (1942-1994). Avant la création de ce parti, les différentes mafias italiennes s’était accommodées des nombreuses formes prises par le Pouvoir politique en Italie, du 19ème siècle à la moitié du 20ème.

Même chose au Japon, où le système mafieux s’adaptera aux différents systèmes politiques, jusqu’à nos jours.

Les points communs entre la politique au Japon et en Italie ne relèvent pas d’une simple vue de l’esprit. C’est ce que montrent les deux universitaires Jean-Marie Bouissou et Marc Lazar dans la Revue française de sciences politiques, dans un article intitulé : « Comparer deux démocraties hors normes ». Les similitudes entre le PLD (Japon) et la DC (Italie) y sont détaillées. Ces deux partis -constitués après la seconde guerre mondiale- ont participé à la « rénovation du conservatisme politique », notamment par un usage très répandu du clientélisme.

Pour le Japon, la démocratie est une forme plus récente d’expression politique qui apparaît après la défaite de 1945. Cette jeune démocratie parlementaire va être incarnée par un parti qui va exercer le pouvoir politique de façon quasi permanente depuis sa création (1955) à nos jours, le Parti Libéral Démocrate (PLD).

Agrandissement : Illustration 8

Il faut noter que les deux, courts, passages de la gauche libérale au Pouvoir (1993-1994 et 2009-2012) n’ont rien changé aux rapports yakuzas-Pouvoir politique.

Le géographe français, spécialiste du Japon, Philippe Pelletier, estime que la gauche japonaise n’est pas blanc-blanc : « Avant son éclatement à la fin des années 1990, le Parti Socialiste est également concerné quoique à une ampleur moindre. Pendant la Bulle (bulle spéculative entrainant une grave crise économique et sociale, sur fond de scandales politico affairistes NDLR), plusieurs de ses membres sont impliqués dans les affaires Recruit et Sagawa Kyûbin, ou dans le scandale des pachinko en 1988. Une réunion au sommet tenue à l’été 2007 par les chefs du Yamaguchi-gumi et de l’Inagawa-Kai aurait donné le feu vert pour que leurs gangs soutiennent le Parti Démocrate du Japon (PDJ), en parti issu du Parti Socialiste et principal rival du PLD » In Empire des yakuza Pègre et nationalisme au Japon.

S’il on se risque à une comparaison entre les mafias italiennes et les Yakuzas, on semble arriver au constat suivant :

. En Italie, le « capital social » des organisations criminelles italiennes a longtemps reposé sur un non-dit. En résumé : on sait que tu existes, tu joues ton rôle de régulateur/auxiliaire des pouvoirs conservateurs et nous te poursuivons seulement en cas d’excès (les « excès » sont à géométrie variable, changeant selon les époques). Nous verrons, dans un autre article, les relations Pouvoir/mafias italiennes, à travers les affaires dites : « Protocollo Farfalla « et « La Trattativa ».

Tout le monde sait qu’il existe des mafieux, dans la société, puisqu’il faut bien savoir à qui s’adresser pour payer une « protection » extorquée ou bien pour réclamer un « service ». Culturellement, nous sommes là sous un régime de fausse clandestinité, de discrétion et… d’hypocrisie.

.Pour les yakuzas, la relation avec les Pouvoirs est restée longtemps quasi officielle. Ils avaient, réellement, des bureaux dans des quartiers. Même si la plupart des activités criminelles sont de même nature que pour les mafias italiennes (racket d’entreprises et de particuliers, activités antisyndicales, menaces sur des politiciens (surtout de gauche), jeux clandestins, trafics variés, notamment de drogue…), leurs rapports à la société sont forcément marqués par la culture orientale, apparemment éloignée du catholicisme méridional. Cette différence culturelle est, notamment, marquée par la forte présence des Yakuzas dans le monde de la prostitution. En Sicile, l’industrie du sexe est généralement « sous-traitée » par des bandes « classiques ».

S’il faut chercher un point commun entre ces mafias et bien d’autres, c’est le rôle de défenseur de l’ordre. Le tout est de s’entendre sur le sens à donner à cet « ordre ».

L’existence de liens « organiques » entre des entreprises japonaises et de puissants clans de Yakuzas est régulièrement abordée par la presse étrangère et japonaise. On y parle, le plus souvent, « d’échanges de services ». Les Yakuzas peuvent jouer un rôle de pression sur les syndicalistes les plus exigeants, ou bien forcer la main à des actionnaires (au nom des dirigeants d’entreprise). La liste des services n’est pas exhaustive. En retour, en dehors des prestations pour ces « services », des entreprises peuvent embaucher des membres des « familles » à des postes réels, comme à des postes fictifs. Les grandes entreprises peuvent également faire travailler « en priorité » des sociétés prestataires, tenues par des clans Yakuzas. Ce « couple » entreprises/Yakuzas ne peut exister sans que les autorités administratives et politiques ne le sachent. D’autant plus qu’il s’agit souvent de grosses entreprises. Cette « association organique » a pris une dimension visible, lors de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima.

Les Yakuzas et la catastrophe de Fukushima, une histoire… exemplaire

Le 11 mars 2011 un séisme de magnitude 9 (le plus important qu’ait connu le pays) frappe une région située à moins de 300 Km de Tokyo. Moins d’une heure après le tremblement de terre, un tsunami dévaste la région. Sur son passage se trouve la centrale nucléaire de Fukushima, une des plus grandes du Japon. Elle est construite au bord de l’océan Pacifique. Le raz de marée détruit les installations électriques qui permettent l’alimentation en eau du refroidissement des réacteurs. Entre le 12 et le 15 mars, plusieurs explosions ont lieu, suite au réchauffement critique des réacteurs. C’est ce que l’on retiendra comme la « catastrophe de Fukushima ».

Il faut rapidement intervenir, sur les lieux, notamment pour déblayer les matériaux radioactifs, combattre les incendies et décontaminer le site.

La centrale était gérée par la société multinationale privée TEPCO (Tokyo Electric Power Company Incorporated). C’était, à l’époque, le plus grand producteur mondial d’électricité (non nucléaire/nucléaire).

Pour les opérations de déblaiement et de décontamination, TEPCO fait appel à des sociétés prestataires. C’est là que les liens avec les Yakuzas vont remonter à la surface.

En Janvier 2013, un chef des Yakuzas est arrêté pour avoir employé plus d’une centaine de personnels, non déclarés, sur le site. L’enquête dévoile un certains nombre de faits troublants : les entreprises sous-traitantes appartiennent à un des principaux clans de Yakuzas du pays, par son importance (plus de 3000 membres), le «Sumiyoshi-kai ». La centrale se trouve sur le « territoire » du clan mafieux.

Les enquêteurs découvrent que ces entreprises mafieuses emploient un certain nombre de personnes, non ou mal qualifiées, mais qui sont souvent endettées (l’usure fait partie des activités des Yakuzas). Ces employés, au profil atypique, ne recevaient qu’une partie du salaire, le reste allant dans les poches de l’entreprise mafieuse (Le Monde 4 février 2013).

Cette affaire illustre la fameuse « relation organique » sous tous ses aspects.

Comment TEPCO, une société tentaculaire, a-t-elle pu faire travailler des entreprises mafieuses, alors qu’une loi de décembre 2011 stipule que : « fournir du travail ou des capitaux à des forces antisociales (Yakuzas, autres gangsters NDLR) devient un crime » ? L’entreprise d’électricité répond qu’il est « difficile de vérifier certains prestataires qui utilisent des sociétés écrans ».

Une enquête du magazine américain The Atlantic va plus loin et constate que des liens organiques avec le clan mafieux (« symbiotic relationship ») remontaient à « plusieurs années » avant la catastrophe (The Atlantic 30 déc. 2011). Durant toutes ces années, cette « symbiotic relationship » était « monnaie courante ». Habituelle aussi la « triangulation » grosses entreprises-Yakuzas et PLD. Comme le reconnaît le dirigeant d’une entreprise de construction devant un tribunal : « Payer un groupe de Yakuzas et des politiciens pour obtenir des contrats est « monnaie courante », y compris dans l’industrie nucléaire ».

Pour ce qui est de la TEPCO, cette « relation organique » est avérée. The Atlantic écrit que: « il est rapporté que TEPCO payait le clan Sumiyoshi-kai, depuis plus de 20 ans ». Pour quelles prestations ? Ce n’est pas précisé.

Cette « relation organique » a-t-elle pesé sur les normes de sécurité, lors de la construction de la centrale ?

En 2012, le rapport d’une commission parlementaire pointe la responsabilité du gouvernement et de la TEPCO : « Ce fut un désastre profondément causé par l’homme – qui aurait pu et aurait dû être prévu et prévenu ». De là à mettre en cause un système « ancien » comprenant des politiciens, des entreprises multinationales et des mafieux… Les parlementaires n’avaient certainement pas mandat pour investiguer en ce sens. L’enquête n’ira pas plus loin.

Avant de poursuivre l’observation du rôle des Yakuzas dans la société japonaise, il faut aussi noter l’utilisation des employés sous-qualifiés par TEPCO, comme une illustration des conditions de vie et de la pauvreté au Japon. Nous y viendrons, plus loin dans cet article.

Devant les sommes faramineuses à payer aux victimes de la catastrophe et face aux montants des réparations de la centrale, l’État japonais a nationalisé la société TEPCO, en 2012, en prenant des participations majoritaires au sein de l’entreprise. Pour l’instant, personne ne semble s’interroger pour savoir si cette nationalisation, de fait, rompt l’ancienne coopération TEPCO/Yakuzas. Ce n’est pas certain. « Les Yakuzas sont trop nécessaires au système économique et politique pour que la ténacité réelle des policiers puisse prévaloir contre la logique qui leur assure droit de cité » (Bouissou déjà cité). Ce raisonnement exprimé en 1999 est-il encore valable plus de vingt ans après ? Il est beaucoup trop tôt pour formuler une réponse définitive. Les retombées des nouvelles lois « anti – Yakuzas » ne sont pas toutes encore lisibles. Le système policier et judiciaire japonais ajoute à l’ambigüité des relations entre les familles mafieuses et les autorités.

Yakuzas, les mafias dans un jeu national et géopolitique

Le niveau national…

Bien avant la seconde guerre mondiale et durant le conflit, l’alliance entre les Yakuzas, les politiques et des intermédiaires, souvent ultra nationalistes, a très bien fonctionné. Cette « triangulation » est détaillée par les journalistes David Kaplan et Alec Dubro, déjà cités. Après guerre, plusieurs personnes sont emprisonnées comme « criminels de guerre » par les occupants américains. Plusieurs de ces criminels ne vont pas rester longtemps à l’ombre. Les autorités américaines usent de leur pouvoir pour obtenir leur amnistie. L’historien J. Marie Bouissou note qu’ils « font leur retour ». Deux d’entre eux « deviennent des leaders du Parti Libéral Démocrate ». J. Marie Bouissou ajoute qu’un « ancien criminel de guerre, protégé de la CIA (fondée en 1947 NDLR) » participe à l’entrisme de certains mafieux au sein du PLD. Pourquoi ce blanc seing des autorités américaines ? Il s’agit d’empêcher une progression du communisme au Japon. D’autant plus que dans la région, les communistes progressent. Mao Zedong prend le pouvoir en Chine (1949) et la guerre de Corée (1950-1953) ne peut laisser les anciens colonisateurs japonais indifférents.

Agrandissement : Illustration 10

Ainsi, pour bénéficier des réseaux et de la force de frappe des Yakuzas, les Américains ont remis en selle des ultras-nationalistes, qui ont pourtant participé à la militarisation japonaise qui avait mené au conflit avec les Occidentaux (1941-1945) et à des crimes de guerre en Chine et en Corée.

Durant toute l’occupation du Japon (1945-1952) les différents services US (armée, l’OSS, puis son remplaçant la CIA…) vont soutenir le couple Yakuzas-nationalistes, comme un rempart contre l’éventuelle extension du communisme au Japon. Ce « couple » devenu trio, avec la création du PLD (1955), ne va pas se contenter de combattre les communistes japonais (ils ne dépasseront jamais 10% des voix aux élections), une répression sévère va frapper tout ce qui est considéré comme trop « à gauche » par le « trio » : socialistes et syndicalistes sont notamment visés. Les Yakuzas serviront de « main d’œuvre » pour briser des grèves et assassiner des responsables syndicaux et politiques. Le parallèle avec la Sicile est plus que tentant. A partir de 1943, les autorités américaines ont favorisé la remise au pouvoir des familles mafieuses siciliennes, mises sous le boisseau par le régime fasciste. Le motif est identique, empêcher les communistes de prendre le pouvoir en Sicile et en Italie. La même méthode sera appliquée, avec la Camorra, dans la région de Naples. Les conséquences seront les mêmes qu’au Japon. Le duo Cosa Nostra/Démocratie Chrétienne ne se contentera pas de combattre les communistes. Il s’opposera, par la violence et l’assassinat, à des actions syndicales notamment dans des entreprises (soufrières) et dans le monde rural, pour empêcher une distribution des terres à la paysannerie pauvre.

Le soutien des autorités américaines aux ultras-nationalistes japonais, va mettre en lumière une ambigüité. Les Américains ont fait la guerre au Japon, officiellement pour réduire les ambitions militaires et hégémonistes des nationalistes. Mais en en libérant certains -riches et puissants- , en leur permettant d’acquérir encore plus de richesses et de pouvoirs, ils leur ont permis d’alimenter un courant nationaliste qui réclame, aujourd’hui, le réarmement du Japon. Alors même que les autorités américaines ont pesé de tout leur poids pour obtenir une constitution (1946) qui stipule : « Le Japon renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation » (article 9). C’était sans compter sur les enjeux géopolitiques.

…la dimension géopolitique

En ce premier quart du 21ème siècle, les USA s’inquiètent de la montée en puissance de la Chine, sur le plan militaire et… économique. Même inquiétude de la part de l’ancien envahisseur de la Chine, le Japon. Les Japonais peuvent donc jouer sur l’ambigüité : « nous sommes menacés » (revendications chinoises sur les îles Senkaku, essais de missiles nord- coréens…), pour réarmer, lentement mais sûrement. Les exemples ne manquent pas. Le budget militaire japonais ne devait pas dépasser les 1% du Produit National Brut. De fait, il se rapproche des 2%. Les forces militaires qui devaient se contenter de « l’auto-défense » sont, de plus en plus, renforcées vers l’offensive. Dernier exemple en date, le Japon n’a pas le droit de posséder des porte-avions mais dispose de quatre porte-hélicoptères. Deux d’entre eux sont en cours de transformation pour accueillir des avions à décollage et atterrissage vertical. Il s’agit d’avions… américains. Désormais, la marine militaire japonaise possède plus d’unités navales que chaque pays de l’Union Européenne, selon le site spécialisé Meta-Défense.fr.

Agrandissement : Illustration 11

En 2019, le Japon possédait le 9ème budget militaire. (Proche du budget britannique,). Ce réarmement relatif, mais réel, ne peut pas déplaire aux descendants des ultras-nationalistes qui sont associés aux Yakuzas et aux hommes politiques japonais du PLD.

Quel avenir pour les Yakuzas ?

En août 2021, pour la première fois dans l’Histoire du Japon, un chef Yakuza est condamné à mort par un tribunal. Le responsable du clan Kudo Kai est accusé d’être le commanditaire d’une série de violences ayant fait un mort et trois blessés. Les exécutants ont été condamnés, par ailleurs. Le jugement visant le chef de clan est doublement symbolique : c’est la première fois qu’un chef est condamné à mort. La Justice estime que le chef « dirigeait l’organisation et porte donc la responsabilité des actes commis » Le Monde 27 août 2021. La Justice a donc condamné le commanditaire, c’est une évolution.

En mai 2008, un Yakuza avait été condamné à mort, pour l’assassinat du maire de Nagasaki (avril 2007). Sa peine sera commuée en prison à vie, en appel (sept. 2009). L’assassin était lié au principal clan de l’époque, le Yamaguchi-gumi. La Justice n’avait pas cherché à poursuivre les commanditaires.

Un article de la « loi anti Yakuza » introduit la responsabilité civile des chefs, dans l’usage de la violence par les subordonnés. C’est sur ce principe que s’est appuyée la décision du tribunal en août 2021. Il faut savoir que, pendant longtemps, des « soldats » Yakuza se laissaient condamner, en lieu et place de leurs chefs. Ils étaient récompensés, à leur sortie de prison. Tout cela ressemblait à un « gentlemen’s agreement » avec les autorités. Aujourd’hui, ce genre « d’entente » devient difficile. « Les peines sont plus longues et la récompense à la sortie de prison n’est plus garantie », comme le signale un expert du monde des Yakuzas au journal britannique The Guardian (5 septembre 2020).

Par comparaison, il faut savoir que la Cosa Nostra sicilienne a employé la même méthode du « condamné par substitution ». C’est Michel Pantaleone qui le signale, dans son livre « Mafia et politique ». Ce journaliste italien, ancien député socialiste (1947-1954) parle de « condamnations volontaires » en clair, des individus étaient « chargés de prendre sur eux une faute et de subir une peine, même de plusieurs années, à la place du vrai coupable, certainement un des chefs (…) ». Cette substitution se faisait en échange d’un « salaire » versé aux familles du condamné « remplaçant ». Vu l’inflation des coûts, nous ne savons pas si, aujourd’hui, Cosa Nostra peut assurer un tel « service » à ses chefs et s’il existe toujours des volontaires.

Au Japon, le jugement d’août 2021 marque-t-il le début de l’accentuation d’un processus répressif, suite aux lois « anti Yakuza » initiées en 1992 ? Il est beaucoup trop tôt pour répondre à une telle question. Nous pouvons simplement noter que le clan Kudo Kai est une structure de taille limitée (environ 200 membres).

En tout cas, une partie de la presse japonaise s’en félicite, à l’image d’un des plus grands quotidiens du pays (8 millions d’exemplaires). L’Asahi Shimbun du 26 août 2021 note: « Que la justice ait reconnu la responsabilité pénale des chefs d’une organisation mafieuse dans les attaques visant des citoyens ordinaires et menées par ses subordonnés est lourd de sens. Dans l’ensemble de la société, il faut redoubler d’efforts pour éradiquer ces clans ».

Les gros clans (voir tableau précédent) sont-ils menacés par les nouvelles lois répressives et existe-t-il une volonté politique de combattre les Yakuzas, voire de les éradiquer ? La question demeure en suspens.

Un recul, officiel, des recrutements

Les Yakuzas ne feraient plus recette. C’est la version officielle, après la promulgation de plusieurs lois censées les combattre.

Officiellement les effectifs de cette Mafia continuent de régresser. Le pic aurait été atteint en 1963 avec « 180 000 » membres », directs ou associés. En 2016 les effectifs auraient fondu pour se stabiliser autour de « 18 000 membres ». Source : agence Jiji Press. Plusieurs chiffres, publiés par la presse japonaise et internationale, sont contradictoires. Ainsi, à propos du nombre de Yakuzas, le grand quotidien japonais cite l’Agence Nationale de la police : leurs membres seraient passés de « 78 600 en 2010 » à « 25 900 en 2020 » (Asahi Shimbun 8/10/2021).

Ces chiffres émanent, principalement,de source policière. Le géographe Philippe Pelletier, spécialiste du Japon, demeure sceptique face à la version officielle d’une baisse substantielle du nombre de mafieux japonais. « Les policiers ne peuvent pas dire que la loi ne marche pas ». Entretien à Radio Germaine (radio de Science Po) le 22 décembre 2021.

Des lois « anti Mafia », à observer avec prudence

S’il nous faisons le parallèle avec les mafias italiennes, l’observation est intéressante.

En Italie, depuis la seconde moitié du 19ème siècle, tout le monde connaissait leur poids, leur influence et leurs nuisances. Pourtant, la reconnaissance officielle de leur existence et des lois les réprimant spécifiquement ne datent que de 1982.

Au Japon le rôle des yakuzas est connu, depuis, au moins le 17ème siècle. Les premières lois visant à les combattre, en les nommant, datent de 1992. Elles sont beaucoup moins ciblées que les lois anti mafia italiennes.

Il est impossible ici de résumer les lois mises en place, depuis 1992, mais elles semblent évoluer vers plus de répression, progressivement. Cette progressivité est logique. Il faut dire que, comme déjà signalé, les Yakuzas étaient considérés comme faisant partie du paysage social japonais. Un exemple parmi d’autres :

Les Yakuzas jouaient un rôle dans le maintien de l’ordre public. Ils contenaient la petite délinquance dans certaines limites et faisaient que le Japon était et est encore, à ce jour, un des pays les plus sûrs du monde. Cela ne veut pas dire que les Yakuzas, à eux seuls, font régner la tranquillité. Les explications sont aussi à rechercher dans la culture japonaise.

Pauvreté cachée et faible délinquance officielle

Selon les chiffres officiels, le taux de délinquance au Japon est particulièrement bas (voir encadré, plus loin). Parallèlement, le niveau de pauvreté a longtemps été un non-dit. En fait, selon certains chercheurs, la pauvreté n’apparaissait pas dans les statistiques. En y regardant de plus près, il est difficile de séparer le niveau de pauvreté du taux de délinquance. Pourtant, peu d’enquêtes semblent faire le lien entre les deux phénomènes. Les données officielles sur la délinquance demeurent au plancher, alors que la pauvreté devient difficile à nier.

Agrandissement : Illustration 12

La prison, l’asile des vieux pauvres

Au cours de l’année 2019, la presse de plusieurs pays s’est saisie d’une information aussi surprenante qu’inquiétante : « De plus en plus de Japonais âgés se font arrêter pour profiter de la prison » (Le Monde 14/01/2019). Philippe Pons, le très sérieux correspondant du Monde à Tokyo, ne fait que reprendre les données du non moins sérieux Ministère de la Justice du Japon. La même année, la BBC publie une enquête qui donne la parole à plusieurs personnes âgées qui expliquent pourquoi « certains retraités japonais veulent aller en prison » (site BBC 31/01/2019). La réponse de ces retraités se résume à peu de choses : les pensions sont trop faibles et la solitude trop pesante. En commettant un délit, elles sont sûres d’être incarcérées et de « manger trois fois par jour ». Les prisons japonaises ont très bonne réputation, cela tombe bien. Des retraités ont compris qu’ils seront logés, nourris, chauffés et soignés, mieux que dans leurs petits appartements, avec leur maigre retraite. De plus, la prison représente l’assurance de rencontrer des gens à qui parler. Du lien social derrière les barreaux, incroyable mais vrai. Du coup les statistiques de la délinquance du troisième, voire du quatrième âge, bondissent.

L’espérance de vie des Japonais est la plus élevée du monde chez les femmes et la quatrième chez les hommes. Le constat ne date pas d’hier, en 2013 « 25, 9% de la population » avait plus de 65 ans, selon le Ministère des Affaires intérieures de la communication, cité par le site nippon.com (16 Janv. 2015). Toujours selon le Ministère, « la population des seniors va continuer à croître pour culminer en 2042 ». Même si, à cette date, le nombre va décroître, la proportion des personnes âgées va continuer de croître.

En tout cas, s’il on vit vieux, tous les vieux ne le vivent pas bien. Voler (souvent à l’étalage) pour mieux vivre… en prison en dit long sur la manière dont de nombreux séniors subissent leur retraite. Cela n’est pas sans effet sur les chiffres de la délinquance. En 2015, celle des personnes de plus de 65 ans a dépassé celle des jeunes entre 14 et 19 ans.

Cependant, tous les médias, japonais et internationaux, reprennent les statistiques officielles pour constater que « le Japon est un pays sûr ». Les femmes seules peuvent marcher la nuit, dans les rues des grandes villes, sans risquer de se faire agresser.

Agrandissement : Illustration 13

De manière générique, les médias parlent de « loi de 1992 ». En fait, il s’agit d’une série de lois et de règlements, tendant à limiter l’influence des Yakuzas. Il est impossible de résumer l’ensemble de ces textes, de plus très peu sont accessibles en français. Il faut savoir qu’à des lois nationales, s’ajoutent de « lois régionales », qui ressemblent à des arrêtés publiés par les préfectures (sortes de départements, au nombre de 47). Des ordonnances interdisent à la population d’entretenir des relations avec les Yakuzas. En fait, le contenu de ce qui est interdit peut varier d’une préfecture à l’autre. Toutes les préfectures n’ont pas appliqué les ordonnances en même temps. Certaines ont pris leur temps.

Nous pouvons citer quelques ordonnances significatives : les Yakuzas n’ont plus le droit d’ouvrir de compte bancaire, de posséder une carte de crédit, de souscrire une assurance…

Les entreprises ne peuvent plus être en relation d’affaires avec des Yakuzas. Illustration des différences culturelles Occident-Orient : une entreprise qui viole ce dernier point verra… son nom publié (signe de honte au Japon), elle risque une amende de plus de… 4000 Euros et ses dirigeants encourent jusqu’à… un an de prison. La loi ne prévoit pas de s’attaquer aux entreprises appartenant à des Yakuzas.

Pour un occidental, surtout Italien, cela peut paraitre « léger ». Quand on sait qu’en Italie, les entreprises peuvent êtres saisies et leurs dirigeants lourdement condamnés. Voir l’article sur les confiscations des biens mafieux, sur ce blog.

Cet article de la loi japonaise oblige des contractants à signaler qu’aucun des signataires n’est un Yakuza. En quelque sorte, l’esprit des lois s’appuie, majoritairement, sur la participation « civique » des citoyens. Les autorités comptent sur le civisme, généralement considéré comme une vertu des citoyens japonais. Cependant, ce raisonnement a ses limites. Il n’existe pas de programme fort de protection des témoins, au Japon, comparable aux programmes italiens et américains. Faut-il le rappeler, les Yakuzas appartiennent à une organisation criminelle.

De plus, nous avons vu, avec l’affaire de la catastrophe de Fukushima, que des sociétés tenues par des Yakuzas peuvent être gérées par des prête-noms. En passant du toléré à l’interdit, les parades se mettent en place.

Pour aller plus loin, sur les « lois anti Yakuza », nous pouvons nous référer au travail effectué par le juriste américain Edward F. Reilly Jr, dans un mémoire intitulé “Criminalizing Yakuza Membership: A Comparative Study of the Anti-Boryokudan LawAnti-Boryokudan Law” (2014). A noter que le mot Boryokudan (littéralement « groupe violent ») est l’autre appellation des Yakuzas.

Edward F Reilly Jr confirme, dans son mémoire, ce que plusieurs observateurs avaient noté : « Les lois japonaises ne criminalisent pas les Yakuzas. Alors que condamner leur appartenance à l’organisation serait le meilleur moyen d’éliminer les Yakuzas, la Diète (le parlement japonais NDLR) n’a jamais voulu promulguer de lois en ce sens ». Selon le juriste américain, « les connections entre des Yakuzas et des hommes politiques de droite (Le PLD NDLR) existent encore, dans le but d’exercer une influence sur le climat politique japonais ». En d’autres termes, le PLD compterait toujours sur les réseaux et l’influence des Yakuzas pour se maintenir au pouvoir. D’où certaines lacunes dans les lois anti criminalité.

Le « contrat », ancien, entre le monde politique et la pègre ne peut pas être rompu, du jour au lendemain. Apparemment, ce « contrat » est toujours un ciment de la société japonaise. Cette « symbiose » (symbiotic relationship) étant constitutive des relations sociales, politiques et économiques, il est facile de comprendre que les différents « partenaires » marchent sur des œufs. Alors, les autorités mettent en avant un risque de mise en place d’une criminalité encore plus souterraine, plus violente et plus difficile à combattre.

Il existait un « deal » entre le Pouvoir et les Yakusas. Si ces derniers estiment qu’il est rompu, ils pourraient continuer leurs activités dans une plus grande clandestinité

Cet état de fait voulait dire que l’État et sa police et aussi sa Justice, avaient délégué une partie de l’ordre public à des gangsters de haut vol. Pour changer cet état de fait il faut, notamment, constituer une police et une Justice qui puissent intervenir, en lieu et place des Yakuzas. Rien ne semble indiquer que le pays se dirige vers ce genre de « transfert » rapidement.

Les responsables des grandes familles mafieuses ont très bien senti la faille. Ils s’estiment garants de « l’ordre public ». Ainsi, le chef du principal clan Yakuza pense que : « Si le Yamaguchi-gumi devait être dissous, l'ordre public se détériorerait immédiatement ». Les propos de Kenichi Shinoda ont été publiés (janvier 2012) dans le grand quotidien de droite nationaliste, le Sankei Shimbun (plus de 2 millions d’exemplaires par jour). Le chef mafieux poursuit : « Le résultat, serait la création d'une population de gangsters dépossédés qui pourraient se tourner vers des crimes violents pour gagner leur vie ». Dix ans après la publication de ces propos, la chronique ne signale pas une augmentation notable de la violence « ordinaire » au Japon. D’après le site nippon. com, depuis 2002 la criminalité a baissé au Japon atteignant « un niveau historiquement bas » en 2018. Le site se réfère aux données du Livre blanc du ministère de la Justice. Toujours selon les chiffres officiels, « les arrestations étaient en baisse » et « l’on note une progression des violences domestiques ».

Il faut noter que ces interrogations, sur le rôle des autorités, se déroulent dans un contexte spécifique : le Japon connaît un faible nombre d’affaires privées traitées par la Justice et donc « un faible nombre d’avocats dans le pays » (Pelletier). Ainsi, l’Italie compte environ un avocat pour 374 habitants et le Japon un avocat pour 3486 habitants. France : un avocat pour 1073 hab.

La Justice japonaise : prudence et conformisme

Il est difficile de comprendre le fonctionnement de la Justice japonaise avec les lunettes de la culture occidentale.

Techniquement, la Justice, au Japon, est qualifiée de « mixte ». Historiquement, elle a subit des influences chinoises, puis « romano-germaniques (ère meiji 1868) » et enfin américaines, après la seconde guerre mondiale (1945-1952). Pour comprendre le détail de ce droit « subtil », nous pouvons nous référer à la note de synthèse publiée sur le site du Ministère français de la Justice. Pour aller, plus loin le livre de Murata Hisanori et Eric Zeizelet constitue une base solide : Justice et magistrature au Japon (PUF 2002). Mais depuis sa publication, la Justice japonaise connaît une série de réformes, entamées « depuis 1999 », comme le signale l’ouvrage. Un de ces changements est intéressant à noter. Il s’agit de l’introduction des jurys populaires (« saiban'in ») dans les affaires criminelles (2009), notamment celles où la peine de mort est encourue. La formation est de trois juges professionnels et de six jurés.

L’apparition tardive des jurys montre la réticence et la forte opposition des autorités. « Un des principaux arguments d’opposition est celui que les juges populaires n’ont pas la capacité ou la formation suffisante pour rendre un jugement de façon adéquate et certains praticiens de la justice estiment que les saiban'in ne sont pas en mesure de décider correctement ni de la culpabilité d'un accusé ni de sa peine ». C’est ce qu’a constaté Cecilia Bonicalzi dans son mémoire d’études japonaises : L’évolution historique de l’introduction des jurys populaires au Japon du XIXe au XXe siècle en tant que véhicule de l’autonomisation des citoyens (2018). Publication Université Paris-Diderot.

Par ailleurs, la note du Ministère de la Justice français retient que le principe d’un jury populaire n’est pas très… populaire. Cecilia Bonicalzi confirme ce point : « Un problème possible est que les citoyens japonais ne semblent pas enthousiastes pour agir en tant que jurés, que différentes organisations exhortent les citoyens à boycotter le nouveau système, et que le nombre de Japonais qui demandent à être exemptés du rôle de juré est en augmentation ».

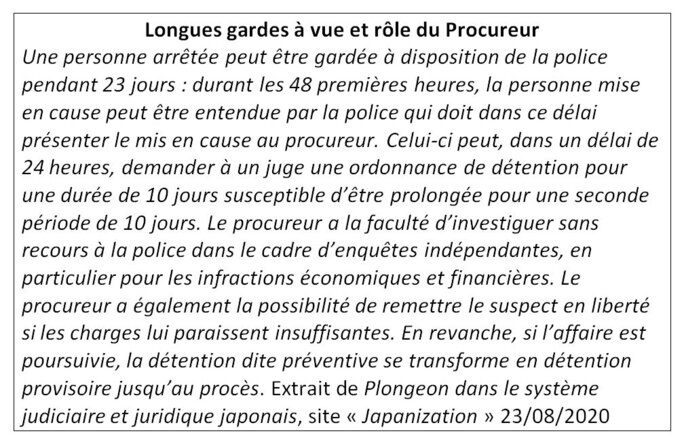

Garde à vue : « justice de l’otage »

Un autre point du droit japonais défraie, régulièrement, la chronique. Il s’agit du système de garde à vue et particulièrement de sa durée. « L’affaire Carlos Ghosn » (2019) a rappelé la dureté de certaines dispositions de la justice japonaise. Une personne arrêtée par la police, peut être placée en garde à vue durant… 23 jours. Cette période peut-être multipliée, car le Procureur peut scinder les accusations en plusieurs motifs et cela donne autant de périodes de garde à vue que de motifs.

En France le maximum est de 48 h. pour les affaires « courantes » et 144 h. pour les cas les plus graves (drogue, terrorisme…).

Agrandissement : Illustration 17

Le droit japonais est donc particulièrement dur, en la matière. A tel point que le système est qualifié de « prise d’otage ».

Les interrogatoires sont filmés, mais l’avocat ne peut pas assister à la garde à vue. Avec de telles conditions, pas mal de détenus passent aux aveux. Cependant, selon plusieurs observateurs, ces aveux sont parfois forcés. Notamment à cause des longues, mais aussi dures, conditions de garde à vue. A la fin des années 80 D. Kaplan et A. Dubro notaient des bavures judiciaires « détentions sans causes » et « annulations de jugement après plusieurs années de prisons ». In Yakuza, déjà cité. Malgré des protestations (associations, avocats…) la méthode évolue peu.

Il faut savoir que le taux d’acquittement est faible, les autorités judiciaires revendiquent « 99% » de condamnations, pour les personnes jugées. Le message serait : la Justice se trompe rarement. En fait, la réalité est plus subtile, comme l’explique le Ministère de la Justice : « 37 % des personnes mises en cause par un procureur font l’objet de poursuites pénales. Et le taux de 99,3 % de personnes condamnées correspond au pourcentage de personnes jugées coupables parmi ces 37 %, et non par rapport au total de personnes mises en cause. Donc, il ne peut qu’être élevé ». Propos tenus par l’avocat Gôhara Nobuo, ancien procureur. In nippon.com 9 juin 2020. Ce dernier conclut son propos de manière sévère : « La procédure pénale japonaise dans laquelle le ministère public a l’exclusivité de la « justice » fait remarquablement peu de cas du principe de la présomption d’innocence ».

Pouvoir des Procureurs, conformisme des juges

Dans la Justice japonaise, le juge d’instruction n’existe pas. C’est le Procureur qui a tout pouvoir pour envoyer une personne devant un tribunal.

La carrière des Procureurs est gérée par le Ministère de la Justice. De leur côté les juges sont indépendants de par la loi. Art. 76 al. 3 : « Tous les juges seront indépendants dans l’exercice de leur conscience et ne seront liés que par la constitution et les lois ».

L’analyse des jugements et les statistiques (voir précédemment) posent question. Pour comprendre comment, majoritairement, les tribunaux suivent les réquisitions des Procureurs, il faut se référer à la culture du consentement. Selon Gôhara Nobuo «(…) le rôle du tribunal se limite à vérifier qu’il n’y a pas d’erreur ou d’omission dans la décision du ministère public qui est en principe « toujours juste ». Les obstacles à franchir pour parvenir à un acquittement, qui revient à rejeter la décision du ministère public, sont nombreux, d’où le pourcentage de plus de 99 % de poursuivis condamnés ». Cette culture de la décision « toujours juste » est à placer dans le contexte d’une culture du conformisme. Un « récit national » du consentement est renforcé sous l’ère Meiji, c’est le constat que dressait Tadakazu Fukase, enseignant de droit à l’université d’Hokkaido « Le peuple japonais ne peut faire autre chose que d'obéir au gouvernement de l'empereur dans les affaires publiques, et au chef de la famille dans les affaires privées ». Le fonctionnement de la constitution japonaise de 1946, in Revue internationale de droit comparé. Vol. 11

N°2, Avril-juin 1959. Tadakazu Fukase constatait également, que la constitution démocratique japonaise montre « (…) une lutte virulente entre deux idées radicalement opposées : celle du Meiji sous une nouvelle apparence démocratique et l’idée démocratique occidentale que la nouvelle constitution a apporté et encouragée au Japon ». En plus de soixante ans, cette situation a-t-elle évolué ? Oui, si l’on observe l’adhésion de l’opposition socialiste au système économique libéral. Le PS japonais s’est fondu dans le nouveau Parti Démocrate du Japon en 1996.

Non,si l’on constate la quasi monopolisation du pouvoir par la droite (PLD) depuis 1955. Sur le plan politique, tout bouge et rien ne change. En Juillet 2022, le PLD obtient une « super majorité » aux élections sénatoriales. Nous retiendrons que le scrutin s’est tenu deux jours après l’assassinat de l’ancien Premier Ministre Shinzo Abe (8 Juillet 2022). L’enquête sur cet assassinat secoue le PLD. L’assassin déclare avoir agi par ressentiment, car sa mère aurait été spoliée par la secte Moon, il accuse Shinzo Abe d’avoir été très proche de cette organisation politico-religieuse. De fait, les informations en ce sens s’accumulent. Le clan de l’ex Premier Ministre est très lié, de longue date, avec « l’Église de l’Unification » (l’autre nom de la secte). Selon le grand quotidien japonais Asahi Shimbun (9 Sept. 2022) « Près de la moitié des parlementaires du LPD ont des liens avec l’Église de l’Unification ».

Agrandissement : Illustration 18

Culture conformiste et prudence juridique

Cette tendance au consentement pèse-t-elle sur l’indépendance des juges ? Selon le docteur en droit Gaël Besson : « La question de l’indépendance du juge japonais emporte des points de vue radicalement opposés chez les spécialistes anglo-américains. Pour Ramseyer, Rosenbluth et Rasmussen, l’analyse économétrique prouve que le juge est influencé par le pouvoir politique ; pour John O. Haley les juges japonais aujourd’hui sont parmi les plus honnêtes, politiquement indépendants et professionnellement compétents du monde. Dans les cercles constitutionnalistes la tendance est plus claire : pour le Professeur Ken Hasegawa, le juge n’est pas indépendant car le parti au pouvoir ne change pas ». In La prudence du juge. L’exemple japonais, thèse doctorat-université Aix-Marseille, mars 2018. En ligne.

Le faible turn-over politique, depuis l’instauration d’un régime démocratique au Japon (adoptée en 1946, en vigueur depuis 1947) se conjugue avec cette culture du respect des pouvoirs dominants.

Cette « sacralisation » de l’institution politique se retrouve dans les décisions du Conseil Constitutionnel japonais. Un certain conformisme des juges constitutionnels était déjà noté par Tadakazu Fukase (1959), confirmée par Mamiko Ueno professeur de droit université Chuo Tokyo « A cause de la stabilité du pouvoir politique, ce sont toujours des juges de même tendance qui sont nommés. Ils sont enclins à rendre des jugements qui conviennent au pouvoir politique actuel. L’indifférence de la nation pour le droit et la Justice augmente alors d’autant plus que les juges sont passifs » (1996).

Nous verrons plus loin ce que ce juriste entend par « indifférence pour le droit ».

Cette prudence est confirmée par Gaël Besson : « Le principe d’indépendance vis-à-vis du politique en général reste donc problématique du fait des pressions subies par les branches exécutives et législatives » (2018).

Enfin je ne voudrais pas conclure ce chapitre en laissant l’impression que j’ai voulu démontrer que la Justice japonaise était plus conformiste que celle d’autres démocraties développées. Comme le disent les travaux, que j’ai pu lire, de plusieurs juristes japonais et de juristes français pratiquant la langue japonaise, il est très difficile de traduire le droit japonais, tant les fondements culturels sont différents. Au Japon, comme ailleurs, le droit est aussi l’expression d’une culture et du… pouvoir.

« L’indifférence pour le droit »

Hors du monde de l’entreprise, les Japonais font rarement appel à l’institution judiciaire, sous la forme de procès. La médiation/conciliation est très répandue au Japon. Il existe plusieurs systèmes de médiation officiels, permettant d’éviter de passer par un procès et d’éviter de solliciter un avocat.

Ces mœurs judiciaires peuvent fausser les statistiques sur la petite criminalité (violences « ordinaires »). C’est l’analyse que faisaient déjà David Kaplan et Alec Dubro, à la fin des années 80. La situation ne semble pas avoir évolué, les mœurs restent à la conciliation. Seulement voilà, un certain nombre de conflits sont gérés, non pas par des conciliateurs prévus par la loi, mais par des… Yakuzas. Selon Edward F. Reilly Jr, déjà cité : « Les Yakuzas continuent à jouer un rôle dans la résolution des différends mineurs entre les non-membres Yakuzas même après la promulgation de lois visant à freiner la médiation Yakuza ». Le géographe Philippe Pelletier confirme que ces derniers « en ont vu un marché », ils peuvent même « provoquer des incidents pour proposer leur médiation » In émission Le livre international RFI 24/07/2021. Le géographe confirme ainsi les chiffres cités par la police japonaise, repris par l’historien Jean-Marie Bouissou : « en 1989 ils auraient exercé une médiation dans plus de 20 000 litiges civils (affaires de dettes, dommages et intérêts) » Le marché des services criminels au Japon. Les yakuzas et l’État. Déjà cité.

Les statistiques officielles sont donc à lire avec précaution. Si l’on peut se promener tranquillement dans les rues des villes japonaises, la tranquillité semble un peu moins assurée dans certains domaines : fraude, corruption, racket… Un exemple, parmi d’autres, le monde des agences du « showbiz ». En 2019 plusieurs agences d’intérim, pour le monde du spectacle, sont accusées d’avoir perçu de l’argent des Yakuzas. L’affaire se traite « à la japonaise » présentation d’excuses officielles d’artistes et d’imprésarios. C’est aussi une occasion de faire semblant de découvrir que, dans ce type d’agences, « les contrats sont souvent verbaux et non-écrits ». C’est ce que précise le site TOKYO@PARIS (20 août 2019). Ce même site reprend les propos d’un site américain d’information, le DailyBeast : «L’industrie japonaise du divertissement est infestée par le crime organisé et malgré la répression contre le « Yakuza Hollywood », rien ne semble changer » (13 Avril 2017).

Il ne faut donc pas confondre, une grande qualité de l’ordre public (faiblesse officielle de la criminalité « ordinaire ») et l’activité des clans mafieux.

Les lois, initiées en 1991, obligent les gangs à se déclarer auprès des préfectures (Départements). Les « familles » doivent signaler, notamment, leurs activités et leur nombre d’adhérents. « En fait, on officialise leur existence » c’est le point de vue du géographe Philippe Pelletier. Il poursuit : « c’est une couverture légale à des activités qui le sont moins. On les pousse à s’enfoncer dans la clandestinité ». Il conclut : « Les chiffres officiels baissent, mais les activités continuent ». Entretien accordé à Arte radio-Centre de Recherche sur le Japon (CRJ), podcast décembre 2021.

Les clans criminels se réadaptent. Par exemple « Beaucoup sont devenus actifs sur le marché boursier, gagnant leur argent via des sociétés écrans qui semblent être respectables » The Guardian 5 janvier 2012. Alors que ce qui était permis est devenu interdit (avoir des transactions avec des clans), la mise en place de sociétés écrans complique les affaires des sociétés « saines ».

Cependant, la répression arrive à s’exercer dans plusieurs domaines. Du coup, le « métier » de Yakuza devient moins intéressant sur le plan pécuniaire.

Yakuzas, une difficile reconversion

De nombreux Yakuzas n’arrivent plus à vivre de leur fonction criminelle. C’est, du moins la version officielle, reprise par la plupart des médias. Il faut savoir que les « syndicats du crime » portent bien leur nom. Les membres payent une cotisation, au montant relativement élevé. Plus le « syndicat » est puissant, plus le « ticket d’entrée » est couteux. Faire partie d’une « famille » c’était, en quelque sorte, la garantie d’un emploi, on paye pour recevoir.

Avec l’accroissement de la répression policière, certaines affaires ne sont plus aussi rentables et le « syndicat » n’est plus un bouclier social pour tous ses membres. Les cotisations forment un gros fond de roulement pour les clans. Face au ralentissement des rentrées, à cause des nouvelles lois, les chefs de clan ont tendance à augmenter le prix du « ticket d’entrée ». Certains membres ne peuvent plus payer et « démissionnent ».

Même si les départs ne sont pas bien vus, ils ne sont pas formellement interdits. Quitter une « famille » est possible, encore faut-il pouvoir vivre, socialement, hors du clan. A l’intérieur, cela devenait difficile : cotisations trop chères, bénéfices en reculs, pression policière… Mais à l’extérieur, la vraie vie rattrape les « démissionnaires ». Ils avaient adhéré, comme on rentre dans une entreprise ordinaire, pour avoir un revenu et une raison de vivre. Ces deux motifs sont en recul. Du coup, c’est presque un retour à la case départ. La majorité des « impétrants » provenaient de classes sociales défavorisées. Ils étaient, le plus souvent, sans formation et avaient trouvé, dans le système Yakuza, une situation sociale qui leur était refusée dans le monde « normal ». Parfois pères de famille, toujours sans formation, il leur faut trouver un travail dans une société japonaise où le marché de l’emploi est fortement marquée par les emplois précaires (voir encadré « Une pauvreté longtemps niée au Japon »).

Ex Yakuza cherche emploi…

Malgré tous ces obstacles, les « démissions » semblent nombreuses. « Entre 2011 et 2020, environ 5900 membres de gangs ont quitté leur « famille », après avoir reçu l’aide de la police et d’organisations locales (…) ». Ces données émanent de l’Agence Nationale de la Police et sont publiées par le quotidien Asahi Shimbun (édition anglaise 8 Octobre 2021). Ce même article dresse le portrait d’un Yakuza, chauffeur de chef de gang, reconverti comme ouvrier dans le secteur de la construction. Mais ce type d’exemple semble rare.

Toujours selon l’Asahi Shimbun « environ 210 anciens membres, soit 3,5% du total (des partants NDLR) ont trouvé un emploi, grâce à l’association d’aide à la reconversion ».

Aux difficultés exposées, ci-dessus, marché du travail et sous qualification des « démissionnaires », s’ajoutent les lois « anti Yakuza » qui ont limité les droits civiques des anciens gangsters. « Un article stipule que les anciens Yakuzas continuent d’être considérés comme tels, durant cinq ans. Par conséquent ils ne peuvent ouvrir un compte en banque ou louer un appartement en leur nom propre. S’ ils cachent leur lourd passé, sur leur CV, ou d’autres documents, ils peuvent être accusés de parjure ». C’est ce que signalait le sociologue Hirosue Noboru dans une enquête parue sur le site nippon.com (22 fév. 2018). Peu de conditions favorables semblent réunies pour permettre une reconversion des anciens Yakuzas dans la société. Hirosue Noboru estime qu’il faudrait « modifier les articles empêchant, pendant cinq ans leur réintégration décente, dans la société ». Ce spécialiste de sociologie criminelle cite une élue de la Chambre des Conseillers (équivalent du Sénat) : « Chercher à exclure de la société les membres de la pègre ne peut que les placer dans une impasse et conduire à une augmentation des crimes violents. Il faut réfléchir et élaborer des dispositions pratiques, notamment des mesures pour les aider à accéder à l’emploi, afin de mettre en place une infrastructure qui permette aux ex-membres de vivre une vie de citoyen ordinaire ». Faute de travail dans la société « ordinaire », plusieurs ex- Yakuzas, s’emploient à faire ce pourquoi ils sont qualifiés.

Reconversion dans la violence… «ordinaire»

Hirosue Noboru tire la sonnette d’alarme : « Pendant mes enquêtes, j’ai eu l’occasion de constater de nombreux exemples d’ex-membres rejetés par la société se livrer à des activités hors la loi, comme la vente d’amphétamines, le chantage, le vol, avec ou sans violence, ou encore l’escroquerie ».

En d’autres termes, d’anciens Yakuzas se reconvertissent dans… le crime. Mais il s’agit, souvent, d’activités que ne pratiquaient pas les clans Yakuzas. Il ne s’agit pas vraiment d’une nouvelle criminalité, mais plutôt d’une criminalité dont on ne parlait pas beaucoup. Elle possède un nom : Han-gure (prononcer anguré). Selon Philippe Pelletier elle concerne des délits jusque là peu répandus au Japon : « Vols de voitures, vol de cartes de crédit, vol à l’arraché, attaques de transports de fonds ou cambriolage ». Pour l’instant, cette nouvelle criminalité ne semble pas avoir fait bondir les statistiques, le Japon reste un « pays sûr ». Mais le climat semble changer, car cette violence concerne souvent les « petites gens ». Le « contrat social » passé entre les clans Yakuzas et les autorités était, justement, de maintenir l’ordre public. Les clans ne s’intéressaient QU’À certains domaines : économie, prostitution, drogue…

Les « nouveaux criminels sont souvent issus des nouvelles générations de Japonais, moins portés sur « le contrat social ». Mais ce sont aussi de jeunes Yakuzas, en rupture avec les clans et qui rejettent les anciennes règles. Une de ces règles est la violence visible à éviter. Le correspondant du journal Le Monde décrit « une criminalité plus opaque, plus violente, moins prévisible et donc plus difficile à combattre… » Philippe Pons, Le Monde (15 juin 2021).

En fait, la violence est plus visible (que celle des Yakuzas), mais leurs auteurs sont plus difficiles à repérer, car moins connus. Les Yakuzas avaient pignons sur rues. Voici venir le temps d’une criminalité « clandestine ». Les autorités ne seraient pas prêtes à la combattre. Les lois anti-Yakuzas ne seraient pas efficientes contre cette nouvelle forme de criminalité. Il est question « d’organisations discrètes » et de méthodes « souples ». Les Han-Gure posséderaient une structure plus fluide « horizontale », comparée à l’organisation « verticale » des vieux clans Yakuzas.

Les jeunes Yakuzas « démissionnaires » ont choisi la « souplesse ».

Les clans Yakuzas essayent de débaucher des membres efficaces de cette nouvelle criminalité, mais ces derniers n’ont pas l’air attirés par la rigidité des « anciens ». La grande télévision publique NHK a diffusé un documentaire sur les Han-gure. L’enquête des journalistes japonais aborde une tentative de « débauchage » d’un « nouveau boss » : « l’un des patrons (d’un groupe Han-Gure NDLR) a reçu une offre pour rejoindre un clan Yakuza, mais il l’a rejetée et n’est pas du tout intéressé. Parce que, s’il était Yakuza, il ne pourrait pas ouvrir de compte bancaire ». Documentaire NHK, 14 Sept. 2019.

La « nouvelle vague » a compris. Les Yakuzas, qui étaient intégrés au système, sont maintenant exposés et les nouveaux bandits, encore peu connus, sont difficilement repérables.

Pour l’instant, cette « mutation » semble donner raison au boss du Yamaguchi-gumi (si vous dissolvez les clans Yakuzas, vous aurez le désordre). Bien sûr, il exprime aussi une crainte de devoir s’affronter à ce qui ressemble à une nouvelle concurrence. Mais au-delà de l’aspect criminel, il y a la dimension politique. Philippe Pelletier soulève un problème que certains chefs Yakuza ont très bien compris: « les plus avisés d’entre eux craignent que la criminalité des Han-Gure ne déséquilibre le modus vivendi trouvé avec le pouvoir ». Que peut-il se passer ? Toutes les options sont sur la table :

-La nouvelle criminalité (Han-Gure) va-t-elle devenir la « nouvelle mafia » ? En ce cas, il faut qu’elle noue des liens avec le monde politique et entrepreneurial, si ce n’est déjà fait. Cela voudrait dire que la « nouvelle mafia » chasserait l’ancienne. C’est loin d’être acquis.

-Le « système » se régénère. Les « nouveaux criminels » apporteraient du « sang frais » au vieux système Yakuza et secouerait ses règles, considérées comme trop rigides. Une fois la « régénérescence » accomplie, il faudrait parler de « nouveaux Yakuzas », plutôt que de « nouvelle criminalité ».

Le système « triangulaire » voyous, monde politique, milieu entrepreneurial ne semble pas menacé. En revanche, face aux reproches adressés aux autorités japonaises par les gouvernements occidentaux, particulièrement par les Américains (à cause des règles de concurrence économique faussée), une « rénovation » semble s’imposer. Les « nouveaux Yakuzas » vont-ils s’aligner sur le modèle des grandes mafias occidentales ? Pour maintenir la « triangulation », il faut plus de discrétion (USA, Italie…). Certains diraient il faut plus d’hypocrisie… Assiste-t-on à l’arrivée d’une « nouvelle mafia » ou bien à un changement de façade, dans le système de relations « organiques » entre les trois pôles du triangle ? Les spécialistes de l’Histoire du Japon ont du pain sur la planche. Pour l’instant, cela ressemble à la fameuse phrase du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le Guépard : « Si nous voulons que tout reste en l’état, il faut que tout change » (« Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi ». En Japonais : « すべてをそのままにしておきたいのなら、すべてを変えなければならない ». Aimable traduction de l’entourage du peintre Morio Matsui (1942-2022), longtemps installé à Ajaccio (1998-2022).

Il existait un « deal » entre le Pouvoir et les Yakuzas. Si ces derniers estiment qu’il est rompu, ils pourraient continuer leurs activités dans une plus grande clandestinité.

Plus que la réduction des effectifs des Yakuzas, ce qu’il va falloir observer dans les prochaines années c’est vers quelles activités ils se réorientent. Leur passage à une plus grande « clandestinité » n’est en rien un signe de leur affaiblissement.

Vieille mafia et nouvelle mafia

Ce « débat » concerne toutes les mafias de la planète. Le Japon n’échappe pas à la règle. En Sicile, par exemple, à chaque guerre interne à Cosa Nostra, les observateurs (politiques, journalistes, universitaires…) parlent de « nouvelle mafia contre ancienne mafia ». Il y a bien, à chaque fois, une guerre de génération, mais elle correspond à un changement précis d’époque. La Sicile passe ainsi d’une mafia rurale, à une mafia des villes, puis à une mafia de la Finance. L’évolution des organisations criminelles correspond à l’évolution de la société. Cosa Nostra s’intéresse aux domaines économiques les plus rentables, en fonction des époques. Pour les Yakuzas, c’est exactement la même chose.

L’organisation criminelle japonaise se centralise et cherche des profits dans des domaines délaissés, dans les époques précédentes. Dès 1986 David Kaplan et Alec Dubro le notaient dans leur longue enquête Yakuza, déjà citée. Dans cet ouvrage, un chef de clan Yakuza prédisait la concentration de l’organisation sur un schéma « à l’américaine ». Ce même chef notait déjà une évolution dans les domaines intéressant « la nouvelle criminalité » et une baisse de la discipline. Ce dernier point est une des vertus cardinales pour maintenir un « gentleman agreement » avec les autorités. Plus d’un quart de siècle après, ces évolutions sont confirmées. Restent les rapports avec le monde politique.

L’axe Yakuzas, extrême-droite et parti majoritaire (PLD) demeure incontournable, une série d’événements est là pour nous le rappeler :

En 1992, le « scandale Kanemaru » (financement politique occulte) confirme la persistance de l’axe de pouvoir, établi au début des années 50. En 2002, un député (Parti Démocrate) qui dénonçait la corruption et les accointances mafieuses du PLD, est assassiné à Tokyo. Enfin, en ce premier quart du 21ème siècle, le Japon connaît une remontée de l’influence de l’extrême-droite sur le parti de gouvernement, le PLD. Le mouvement Nippon Kaigi se pose en défenseur d’un nationalisme nouveau, avec ses corollaires : glorification de l’action japonaise durant la seconde guerre mondiale, racisme et demande de réarmement du pays.

La persistance de cet axe PLD-extrême droite nationaliste et Yakuzas va peser sur le climat politique au Japon, en ce premier quart du 21ème siècle, dans un contexte de tension avec la Chine.

Prochainement, je n’aborderai pas le cas de la Cosa Nostra (Sicile) et de la Camorra (Campanie-Naples) de la même façon que pour la Calabre et le Japon. Plutôt que d’essayer de détailler l’organisation des deux mafias, sicilienne et napolitaine, j’introduirai des illustrations des actions de ces mafias dans des articles thématiques, notamment sur la misère.

Les deux prochains articles seront consacrés à des régions qui ne possèdent pas de mafias « endogènes ». La Sardaigne et les Baléares n’ont pas de mafia locale. Ce qui n’empêche pas des mafias étrangères d’y faire leur marché, notamment dans le domaine de l’immobilier et du tourisme.

Les deux archipels ne sont pas, pour autant, dépourvus d’une criminalité « ordinaire », chaque territoire connaît des criminalités spécifiques.

Je débuterai cette série de deux articles par la situation en Sardaigne, l’archipel le plus proche de Corse. Il n’existe pas de Mafia sarde, mais une criminalité ancienne et active. Nous verrons cela dans le prochain article.

Bibliographie :

Yakuza – La mafia japonaise. David Kaplan, Alec Dubro. Editions Philippe Picquier

L’empire des Yakuza - pègre et nationalisme au Japon. Philippe Pelletier. Ed. Le cavalier bleu

The Politics of Heroin in Southeast Asia. (1972) Alfred W. McCoy. Mc Coy Ed.

La politique de l’héroïne-l’implication de la CIA dans le trafic des drogues. Version française, nouvelle édition (1991). Éditions du Lézard

Histoire totale de la seconde guerre mondiale. Chapitre « Paradoxes japonais » P. 581 à P.585. Olivier Wieviorka. Ed. Perrin-Ministère des armées

Articles et mémoires en ligne :

Les Yakusas. Mémoire de fin d’étude. Karine Le Merle. Centre de recherche sur les Menaces Criminelles Contemporaines

La pauvreté urbaine au Japon. Mélanie Hours. Revue Transcontinentales, en ligne (2011)

Criminalizing Yakuza Membership: A Comparative Study of theCriminalizing Yakuza Membership: A Comparative Study of the Anti-Boryokudan LawAnti-Boryokudan Law. Edward F. Reilly Jr. Washington University Global Studies Law Review – Vol. 14 (2014)

Le marché des services criminels au Japon. Les yakuzas et l’État. Jean-Marie Boissou. Revue Critique Internationale-1999/3

Enquête journal The Atlantic – Les yakuzas et la mafia du nucléaire

Les yakuzas, une mafia au service du pouvoir. Magazine Géo – 30/07/2018

Album photos Odo Yakuza. Anton Kuster. Auto édition

Comparer deux démocraties « hors normes. Italie et Japon. Jean-Marie Bouissou et Marc Lazar. In Revue française de sciences politiques ; 2001/4 (Vol. 51)

Le système judiciaire japonais

Le système de retraite au Japon face au vieillissement de la population. Journal du Droit de la santé et de l'Assurance-Maladie (JDSAM) n°18 - 2018