Cet article s'inscrit dans une série sur l’intelligence artificielle que je publie, faisant suite à ma participation à l'émission « Les Grands Entretiens » sur Mediapart.

Dans ce chapitre, je vais essayer de vous présenter le rapport entre l'humain et les intelligences artificielles comme un rapport discriminatoire. Ce prisme devient plus pertinent au fur et à mesure que des intelligences de plus en plus fortes sont construites, il est incomplet pour cerner l'ensemble des interactions des humains avec les machines / les intelligences, il me parait néanmoins essentiel de regarder ce point de vue afin de ne pas prendre des chemins regrettables dès la genèse de notre rapport à ces nouvelles intelligences.

Voici une liste des points que j'aborderai :

- Le Déni

Comment les intelligences machines sont continuellement renier du cercle des intelligences, un procéder de déni adaptatif - Le présent d'abord

Antagonisme entre les problème présent et futures dans l'intelligence artificielle : les leçons des luttes écologiques - L'humanisme, ce nouvel ennemi de l’égalité

Chronique d'un cercle d’égalité qui grandi : les nouveaux horizons - Le moralement bizarre

Devant des questions nouvelles : La barrière de l'étrange

Allons-y !

Le Déni

Aujourd'hui, l'intelligence est de facto l’étalon de la valeur humaine.

Paradoxalement, cette norme est perçue comme juste, voire morale. Bien qu’être intelligent dépend beaucoup de facteurs qui échappent au contrôle individuel et ne représente pas une vertu particulière, cette norme est rarement remise en question malgré tout. La confusion entre intelligence et la notion du « bien » est fréquente.

Parmi les traits valorisants, seul l’intelligence a cette place particulière. Contrairement à la force physique, la beauté ou même la connaissance, qui sont simplement considérés comme des attributs favorables, L'intelligence est vue comme un marqueur significatif de la valeur intrinsèque des personnes. En particulier, ce jugement dépasse l’usage pratique et il joue le même rôle, parfois avec encore plus de force, dans un contexte dit intellectuelle ou littéraire. C’est-à-dire que le même biais peut s’entendre certes dans les usages quotidiens, mais surtout il peut tout à fait se retrouver dans un argumentaire intellectuel rédigé, par exemple. Cela la distingue et souligne son rôle particulier dans la société moderne.

En comprenant ce rôle social de l'intelligence, nous saisissons mieux la sensibilité contre-intuitive des sujets connexes : Pourquoi sa définition, son évaluation, le champ de son application peuvent être autant de sujets de controverse. Le domaine de l'algorithmique, et plus particulièrement celui de l'intelligence artificielle, est alors affecté par ces échos qui dépassent son cadre technique.

« AI is whatever hasn't been done yet. » - Larry Tesler

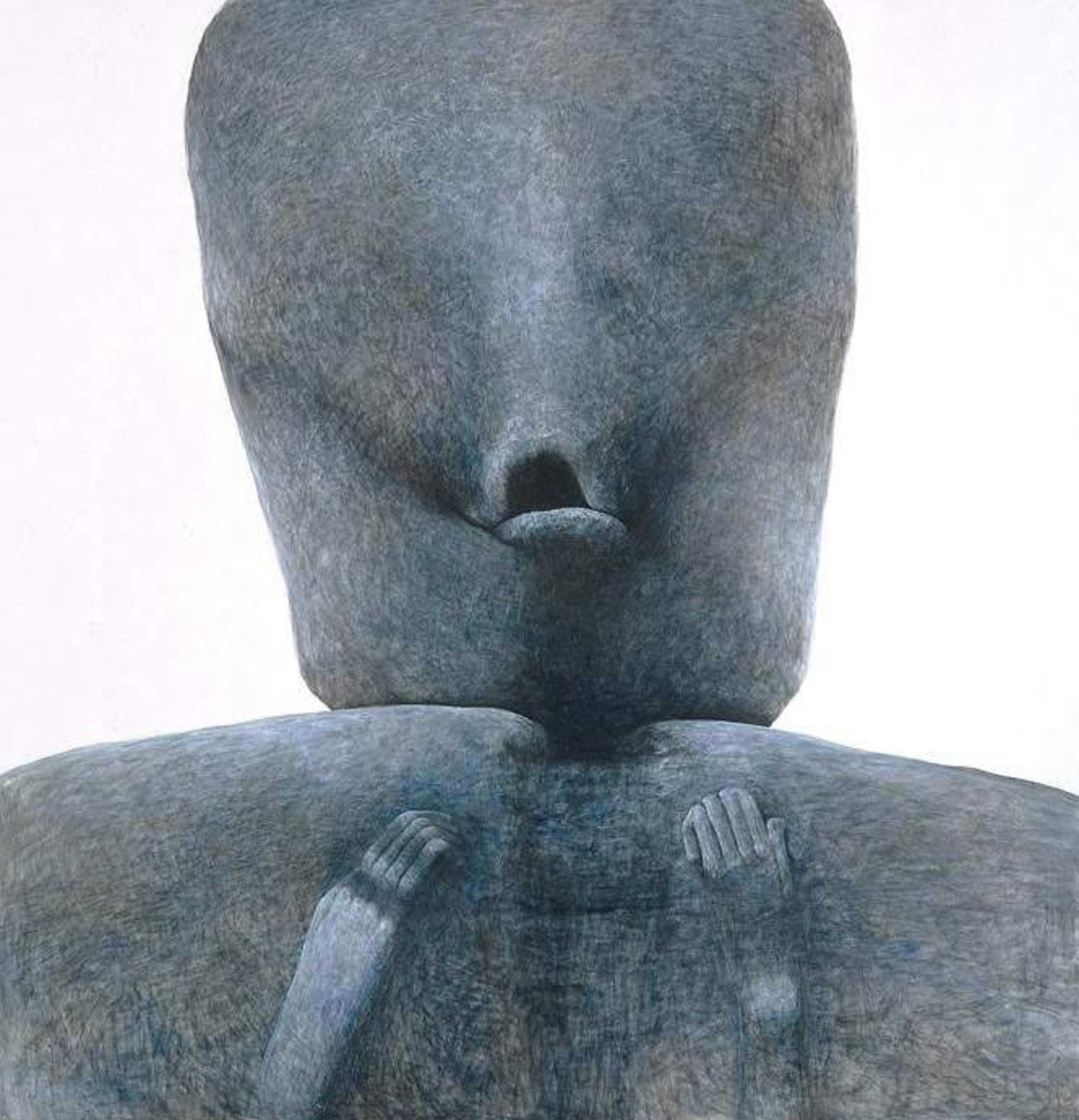

Pour préserver notre conception de l'humain, nous refusons de voir dans les programmes et les serveurs informatiques plus que de simples objets. Dans une fuite en avant, à chaque progrès algorithmique, notamment dans l'apprentissage automatique, nous redéfinissons l'intelligence pour exclure la machine et nous assurer que toute définition caractérise exclusivement l’humain. Cet anthropocentrisme évolue avec le temps, son moteur principal étant l'exclusion de la machine du domaine du vivant ou de l'intelligent. Un procéder qu’on pourrait qualifier de déni adaptatif.

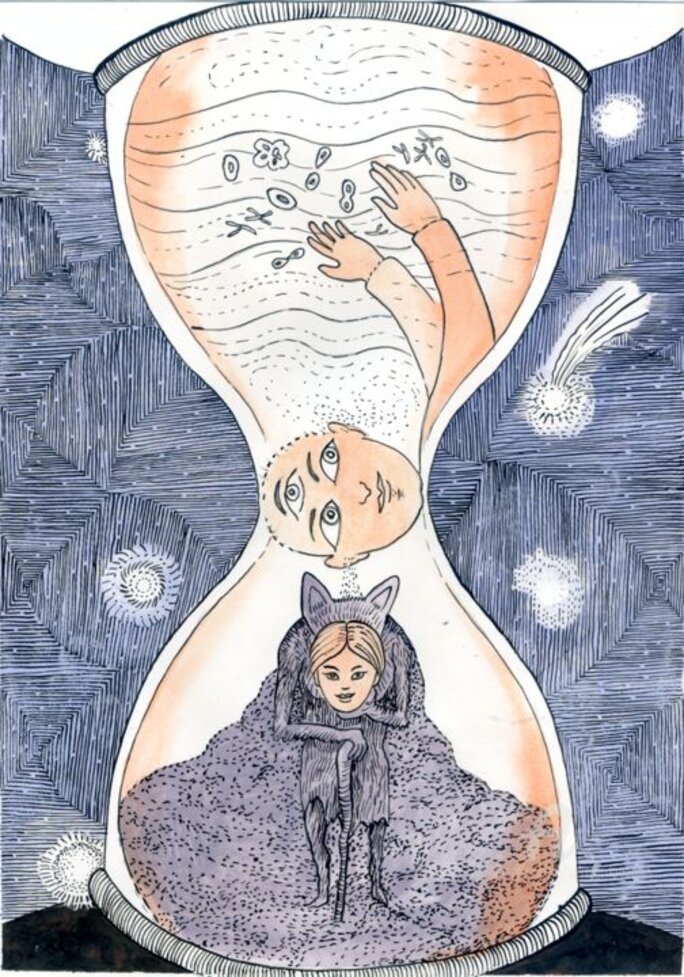

Agrandissement : Illustration 1

Le Présent d'abord

Il y a parmi les humains ceux qui sont interdit d’avenir. Car l’avenir est pour ceux qui ont la possibilité de le réfléchir ou de l’imaginer. La souffrance, la contrainte, les devoirs, l’urgence sont autant d’attaches qui peuvent nous laisser arrêter au présent.

Cette urgence imposée affect le choix des causes pour lesquelles une personne peut se sentir motiver d’agir, elle joue par conséquent un rôle de sélection et de priorisation et nous permet de se construire continuellement une boussole morale, comme une procédure d’étalonnage. Nous sommes devant des questions nouvelles, qui évolue d’autant plus vite et qui gagne ainsi à constamment revisiter le présent.

Elle permet aussi de donner un sens aux « valeurs » grâce à un contact empirique au réel. Cela est d’autant plus important dans des questionnements nouveaux, qui sont par moment très abstrait, même si leurs effets néfastes – ceux des intelligences artificielles dans notre cas - peuvent être ressenti largement dans les usages actuels.

Un exemple analogue qui me parait pertinent est celui des causes écologiques, en particulier le réchauffement climatique. C’est une cause qui a commencé comme marginale. Elle a été - et le reste en partie - porter par des militants qui sont souvent économiquement plus aisés que ceux qui agissent pour d’autres causes traditionnellement plus sociales. Cela n’empêche pas qu’elle a été et est toujours une cause légitime.

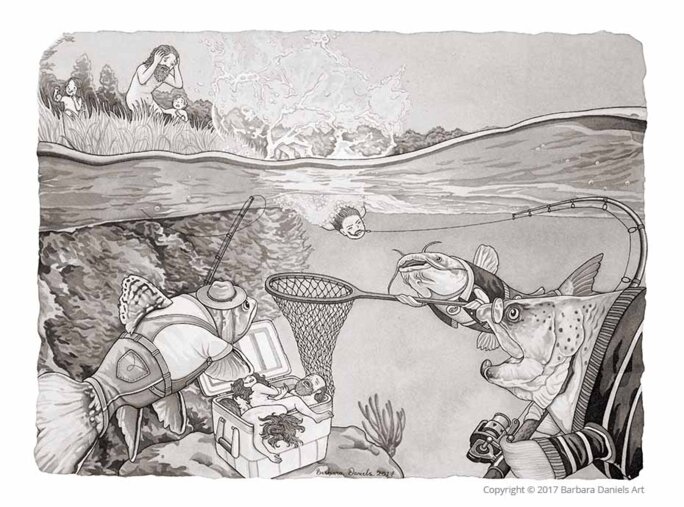

Agrandissement : Illustration 2

Deux remarques :

- Le fait que c’est un problème loin dans le temps ne signifie pas qu’il doit être abandonner. Certes, ce ne sont pas forcément les mêmes personne qui vont porter les différentes causes, surtout au début, mais cela ne signifie pas que ce sont des causes vides.

- Ces problèmes sont mieux traités de concert avec les problèmes présent, cela permet un ancrage et une proximité avec d’autre expériences qui peuvent enrichir. Sur ce point, on peut remarquer les croisements féconds qui se sont produit entre les causes écologiques et les problèmes social traditionnel

L'humanisme, ce nouvel ennemi de l’égalité

L’histoire des humains est – entre autres – une histoire d’un horizon qui grandit :

L’individu s’organise en famille, les familles village, des villages en tribu, clans, voire des groupes ethniques, qui transitionnent ensuite vers des nations, des nations qui à force d’interaction produisent un monde global, un humanisme.

On pourrait penser qu’on s’arrête là, mais ça serait oublier d’autres horizons. Des personnes ont mis la lumière sur les souffrances des animaux autour de nous, d’autres ont même cherché à considérer le vivant en général, voir les écosystèmes. Ce sont des étapes d’élargissement, cette reconstruction continue de l’horizon montre comment l’idéal d’hier peut être remis en cause afin de construire une suite plus grande.

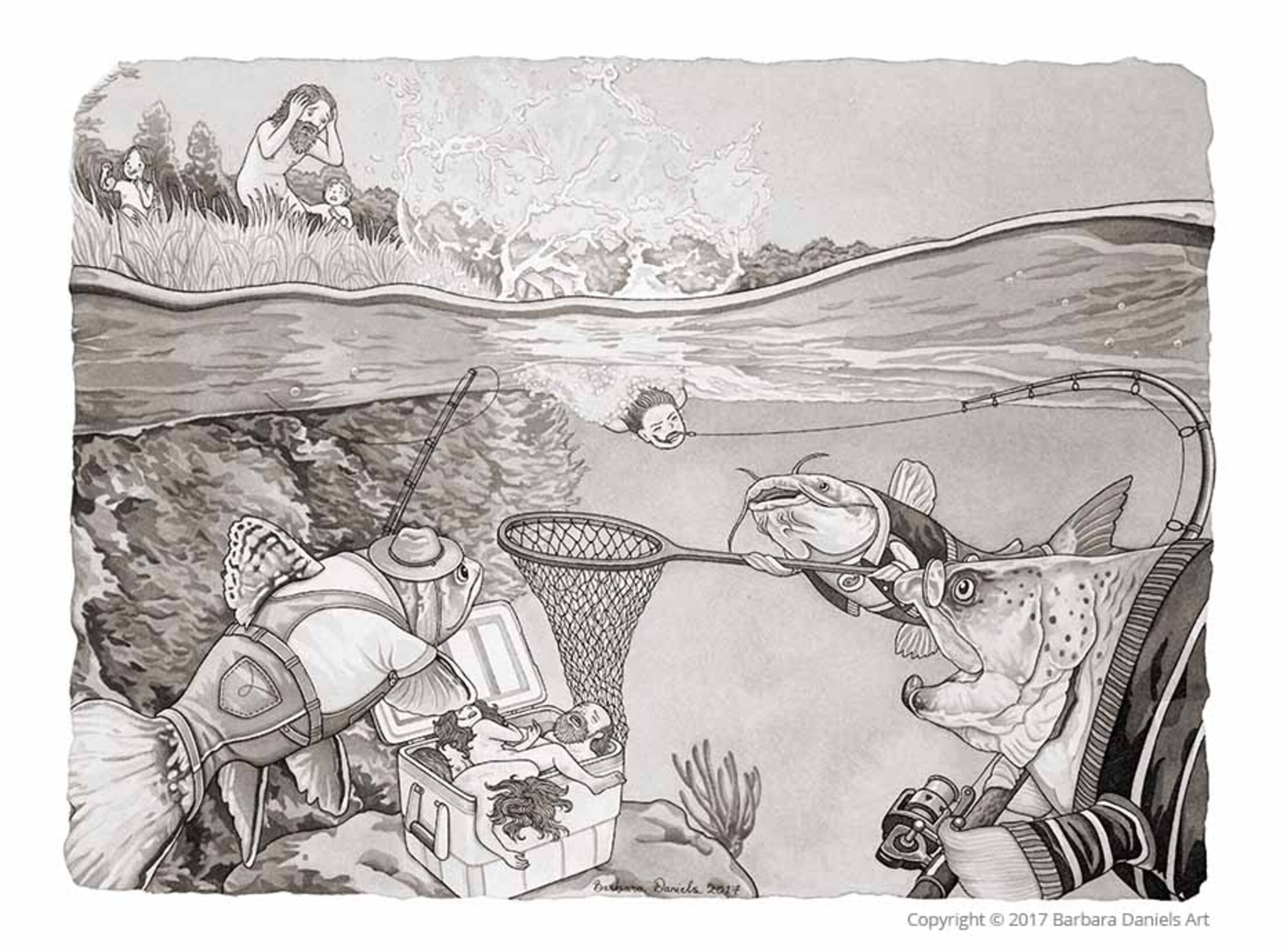

Agrandissement : Illustration 3

Dans le cas de l’intelligence artificielle, cela signifie se remettre en question, continuer le travail, se demander comment on peut pousser notre humanisme et notre concept du vivant pour y intégrer cette fois des créations machinales, voire algorithmiques, qui sont un intermédiaire entre l’inerte et, peut-être, le vivant.

Cette transition n’est pas toujours simple, il faut à la fois dépasser l’inertie de la situation actuelle et construire les solutions aux problèmes qui émergent. Cette transition est aussi souvent vécue comme un effondrement des valeurs précédentes, ce qui est en partie vrai. C’est aussi cette peur ressentie devant le vide dans lequel cette absence nous laisse qui peut nous pousser à refuser d’avancer.

Le moralement bizarre

Dès que l’on dépasse notre horizon habituel, nous sommes emportés par un tourbillon de d’interrogations, de situations que nous ne maîtrisons pas. La particularité des nouvelles possibilités morales et notre incertitude nous laissent dans un vide intellectuel et une vulnérabilité psychologique.

Par exemple, quand il a fallu parler du droit des vivants au-delà des humains, beaucoup de questions restaient ouvertes. Doit-on considérer avec égalité les mammifères et les plantes ? les microbes et les biomes ? que faire des animaux dangereux pour l’homme ? comment considérer le risque d‘extinction d’une espèce ? etc.

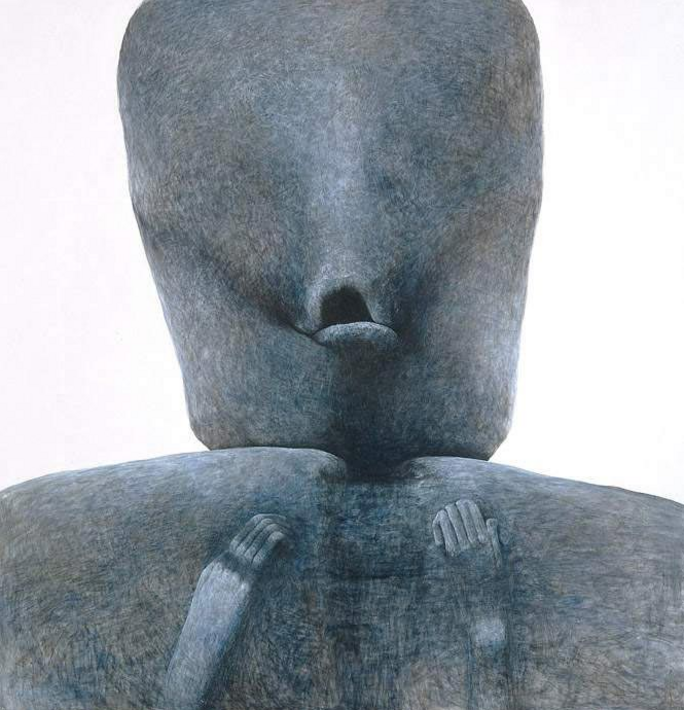

Agrandissement : Illustration 4

Je pense que nous vivons le même instant, un effet analogue, dans le domaine de l’apprentissage machine. Nous théorisons ce nouveau cadre qui inclue les créations algorithmiques et machinales.

Ces questions, fraiches, peuvent nous rebuter, et les réponses, hâtives et embryonnaire, nous plongent dans une crainte de la bizarrerie, de l’erreur absurde. Parfois, la bizarrerie des questions peut être confondue avec celle de théories populaires erronées - terre plates entre autres. Les différences entre une théorie fantaisiste et une possibilité réelle et étrange sont les arguments derrière chacune.

Nous devons essayer de construire le prochain horizon. Même si cela n’est pas facile, même contre la crainte du vide, les désillusions de la construction, les perditions qu’il faut éviter …