On a vu précédemment comment l’autrice reliait la problématique politique de l’art contemporain à son contexte historique, afin de réhabiliter la position moderne et de limiter la possibilité même d’un art engagé. Si l’on a montré que ces arguments n’étaient eux-mêmes pas pleinement convaincants, on va aujourd’hui voir que toute la démonstration de l’autrice est en fait politiquement orientée, que tout l’étalage savant de l'ouvrage sert en fait une thèse militante bien précise, qui peut être franchement qualifiée de réactionnaire. En effet, au-delà des questions théoriques et apparemment inoffensives que l’autrice pose en introduction – « ‘L’art doit-il poursuivre des fins hétéronomes ?’, et ‘Peut-on juger une œuvre d’art d’un point de vue extra-artistique (en l’occurrence éthique) ?’ »[1] –, on comprend rapidement que l’autrice souhaite en fait s’opposer aux positions politiques contemporaines que l’autrice regroupe sous la bannière « d’art sociétal ».

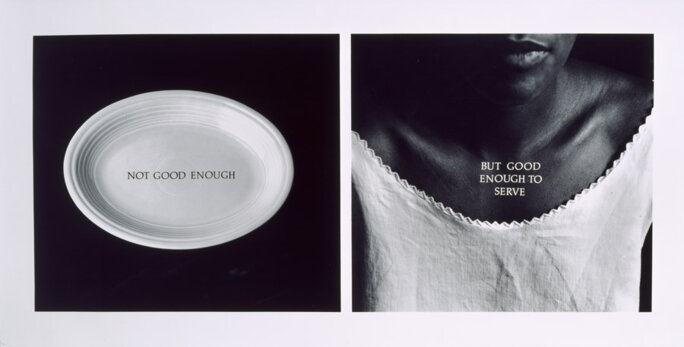

Agrandissement : Illustration 1

Le concept est particulièrement vague, mais semble constituer la principale menace de contrôle de l'art selon Carole Talon-Hugon – dans le même registre des concepts flous, on parlerait plutôt aujourd’hui de « danger woke ». En effet, si l’autrice évoque « des intentions à la fois sociétales et politiques » ou « l’agenda politico-sociétal » de l’art contemporain, qu’elle désigne aussi comme « art sociétal », elle n’en donne jamais de définition précise[2]. La première partie, justement consacrée à « l’agenda sociétal de l’art contemporain » permet de saisir les combats politiques ainsi désignés par l’autrice : féminisme, droits LGBT, postcolonialisme, défense des migrants, écologie… On comprend alors que cela regroupe toutes les causes progressistes, à l’exclusion des combats socio-économiques, marxistes ou classistes. On pourrait se demander d’où vient ce découpage apparemment arbitraire, cette séparation entre la lutte des classes et les autres combats, et l’on peut une fois de plus se demander si l’autrice maîtrise bien le champ qu’elle aborde lorsqu’elle explique que « l’intersectionnalité a pour effet de démonétiser les grilles d’analyses socio-économiques classiques »[3], alors qu’il semble que c’est exactement l’inverse et que l’intersectionnalité permet le plus souvent d’articuler antiracisme, féminisme et marxisme.

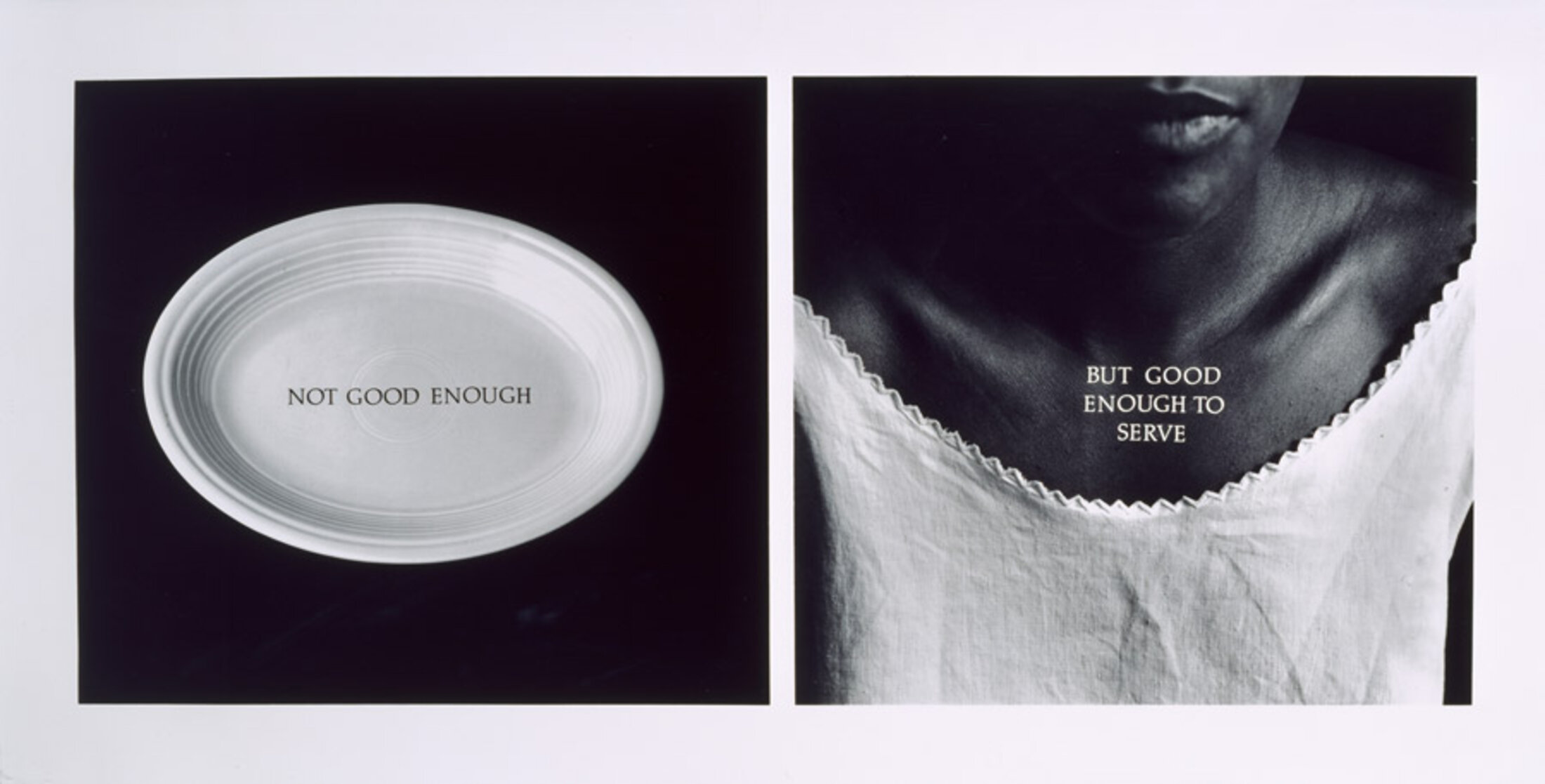

Agrandissement : Illustration 2

Même si sa position varie sur le sujet, on comprend aussi que ces « thèmes sociétaux » ne sont pas, pour l’autrice, politiques, contrairement à la guerre du Vietnam ou la place Tiananmen. Cette désignation ressemble de plus en plus à la création d’un homme de paille, tout comme l’assertion selon laquelle « l’art sociétal est un art de contenus » pour qui la forme ne compte pas[4]. S’il est clair que l’art engagé s’appuie souvent sur les contenus abordés, son rapport à la forme est généralement plus complexe que celui d’une simple exclusion ou ignorance, que semble pointer Talon-Hugon pour mieux pouvoir le critiquer, comme on l’a montré dans le billet précédent. Quelle réalité recouvre vraiment la description de l’art sociétal tel que le fait Carole Talon-Hugon d’un art dans lequel « Les questions de l’écriture, de la mise en scène et de la représentation plastique, s’effacent au profit de la prise en compte du seul sujet, contenu ou message »[5] ?

À l’aune de cet adversaire désigné, l’objectif de l’autrice n’est plus tant de savoir si l’on peut « juger une œuvre d’art d’un point de vue extra-artistique (en l’occurrence éthique) ? », mais s’il faut substituer « la valeur éthique […] à la valeur esthétique »[6], position qu’à notre connaissance personne ne soutient réellement. Cette problématique erronée, voire fallacieuse, ne peut donner lieu qu’à des réflexions elles-mêmes décalées par rapport au réel, et à de grandes confusions, ou manipulations, dans le choix des exemples. Ainsi, dans la première partie, censées faire « l’état des lieux » du sujet, et fonder la problématique d’un art sociétal éthique, tout se mélange : les demandes de censure, les censures effectives, les appels au boycott, les demandes de « traumavertissement » (TW) sont tous rassemblés dans « les critiques d’ordre moral »[7]. Les cas de Woody Allen ou Bertrand Cantat sont comparés aux textes antisémites de Céline, aux discussions sur une toile de Balthus ou à la stratégie marketing entourant une exposition de Schiele, que reprend d’ailleurs l’autrice en couverture – signe que la censure n’est peut-être pas si violente que cela.

Amalgamant toute critique, l’autrice conclut que l’art contemporain est moralisateur – elle aurait pu écrire « moral » ou « éthique », mais il est vrai que cela aurait été moins effrayant. Alors, elle s’inquiète[8], notamment que l’art passe « sous contrôle » comme l’évoque le titre. Mais sous contrôle de qui ? Pas d’indice dans son texte, et l’on est tentés de croire que ce sont encore, les bobos, les élites culturelles, voire les islamo-gauchistes qui font l’objet d’une telle accusation, qui frise parfois le procès en séparatisme – tristement banal aujourd’hui. C’est en effet le communautarisme supposé de ces artistes contemporains engagés qui est critiqué par l’autrice : ces artistes défendent en effet selon elle « moins la cause de l’humanité dans son ensemble que les causes particulières de groupes humains spécifiques »[9]. On nous promet alors « balkanisation » de la culture et de l’univers et, en plus de la désartification de l’art à cause des pratiques documentaires (136), le risque « du solipsisme, de l’entre-soi et de l’enfermement »[10], voire la victoire d’une « conscience identitaire » qui conduirait à « une fragmentation » de la société, « à l’abandon des communs sociopolitiques et au déchirement du tissu de la culture. »[11] Enfin, dernier signe que l’art contemporain engagé précipitera la fin du monde, on atteint le célèbre retournement épistémologique réactionnaire : croyant défendre des causes morales, l’art sociétal expose l’éthique « à un grave danger de dissolution »[12].

L’art sociétal, moralisateur, identitaire, violent devenait d’autant plus menaçant qu’il était imaginaire. Il fallait donc que l’autrice propose une solution, que nous verrons dans le prochain et dernier billet : L'art sous contrôle : peut-on réunir jugements éthiques et esthétiques ?

Agrandissement : Illustration 5

[1] Carole Talon-Hugon, L’art sous contrôle, Paris, PUF, 2019, p. 9‑10. On peut cependant encore une fois faire remarquer que ces questions ne sont pas si innocentes qu'elles ne paraissent, et se surprendre qu’on passe aussi facilement du pouvoir au devoir. Il aurait peut-être été plus honnête de poser comme problématique : « L’art peut-il poursuivre des fins hétéronomes ? ». Mais il est plus facile de faire passer ses adversaires pour des extrémistes radicalisés sans aucune subtilité.

[2] Ibid., p. 6 et 11.

[3] Ibid., p. 32.

[4] Ibid., p. 87.

[5] Ibid., p. 134 (nous soulignons).

[6] Ibid., p. 136.

[7] Ibid., p. 37.

[8] Ibid.

[9] Ibid., p. 75.

[10] Ibid., p. 137.

[11] Ibid., p. 138.

[12] Ibid., p. 136.