À partir des critiques de l’art sociétal que l’on évoquait dans le premier billet, ainsi qu'à partir de diverses remarques de l’autrice, on aurait pu penser que l'ouvrage s'inscrirait dans la théorie moderniste de l’irresponsabilité de l’art - que l'on a notamment déjà commenté ici avec Madame Bovary et les remarques de Fabienne Dupray. Cela ne constitue pourtant pas le cœur de son argumentation.

Pour répondre au supposé remplacement de l’esthétique par l’éthique, l’autrice suggère plutôt, de manière étonnante, de les réunir.

La partie IV du livre reconnait ainsi la légitimité de juger moralement les œuvres d’art, mais en imposant plusieurs limites, qui caractérisent selon Carole Talon-Hugon « un moralisme modéré »[1].

Ainsi, l’appréciation d’une œuvre artistique réunirait en fait « un faisceau de qualités », notamment esthétiques et éthiques.

Pour l’autrice, le jugement global de l’œuvre serait en quelques sortes une moyenne de ces différents jugements. C'est ainsi qu'il faut comprendre que « la dimension éthique […] n’est pas toute l’œuvre » et que « [le] défaut moral ne supprime pas la valeur artistique de l’œuvre mais amoindrit sa qualité globale »[2]. Cette proposition est séduisante par sa modération, dans un débat souvent outrancier : l’autrice concède notamment « qu’un défaut éthique peut être si massif qu’aucune autre qualité de l’œuvre ne peut le compenser. »[3]

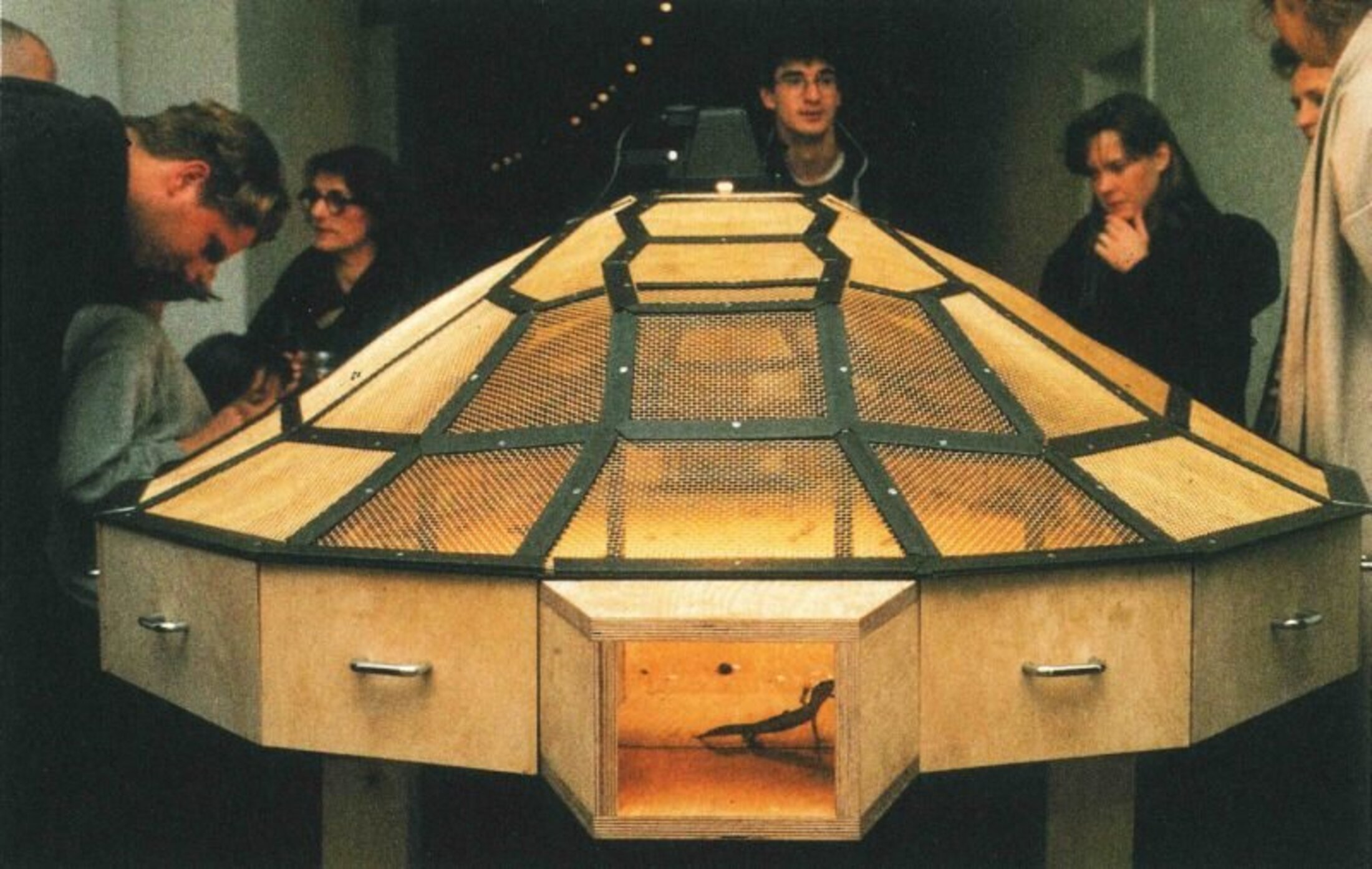

Agrandissement : Illustration 1

Pourtant, cette proposition ne me semble pas satisfaisante. Tout d’abord, cette réunion de différentes qualités dans un même faisceau a tout l’air d’une solution ad hoc et abstraite, difficilement applicable dans la réalité : quelles sont ces qualités précisément ? Quel est le coefficient attribué à chacune ? À quel point un défaut éthique doit être important pour annihiler les qualités esthétiques d’une œuvre ? Comment distingue-t-on les qualités esthétiques et stylistiques évoquées par l’autrice ? Enfin, à quoi correspond cette « qualité globale » (p. 128) évoquée par l’autrice, qui ne serait ni esthétique ni éthique ?

En fait, je crois que, dans son projet de réunion des deux dimensions de l’œuvre, Carole Talon-Hugon crée une catégorie nouvelle, qui ne recouvre en fait plus aucune réalité.

On peut tenir sur une œuvre des jugements éthiques et des jugements esthétiques, mais de manière distincte. Les deux peuvent s’influencer ou non (comme une blague qui ne nous ferait pas rire parce qu’elle est raciste, ou qui nous ferait rire indépendamment du fait qu’elle est raciste), mais n’en restent pas moins des domaines séparés.

On peut prendre du plaisir à regarder une œuvre en dépit de, à cause de ou indépendamment de ses positions morales, mais il n’empêche que le jugement esthétique désigne ce plaisir et non pas la position morale en question. À l’inverse, la moralité d’une œuvre n’a que peu à voir avec ses qualités esthétiques[4]. L’on peut enfin se demander si, dans le système de l’autrice, une qualité esthétique peut être si massive qu’elle peut compenser certains défauts éthiques ?

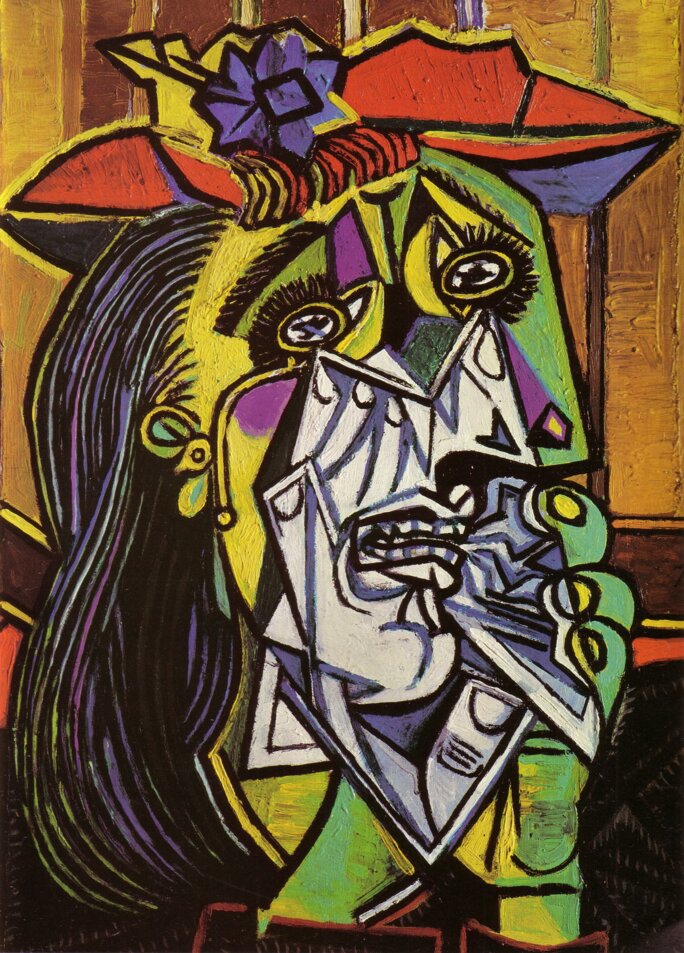

Agrandissement : Illustration 2

Souhaitant contester la domination supposée de l’éthique sur l’esthétique, Carole Talon-Hugon crée donc un système qui permet à l’esthétique de rattraper l’éthique, comme on rattrape ses notes en fin de semestre.

Pourtant, pour filer la métaphore culinaire ouverte par l’autrice (p. 129), il ne me semble pas qu’un plat dont on apprendrait que c’est de la chair humaine perdrait son bon goût. Il nous dégoûterait, certes, mais pas pour son goût.

À l’inverse, un plat n’en devient pas meilleur s’il a été cuisiné avec des ingrédients parfaitement éthiques (bio, végan, crus, suivant telle ou telle tradition…). Il me semble donc indispensable de garder séparées ces deux dimensions, et admettre que l’on peut parfois trouver bons, drôles ou beaux des objets dont on désapprouve par ailleurs l’éthique.

Si l’on désapprouve Dieudonné ce n’est pas, d’abord, parce qu’il n’est pas drôle, mais parce qu’il est antisémite ; si l’on critique les publicités Aubade, ce n’est pas parce qu’elles sont laides, mais parce qu’elles contribuent aux stéréotypes sexistes…

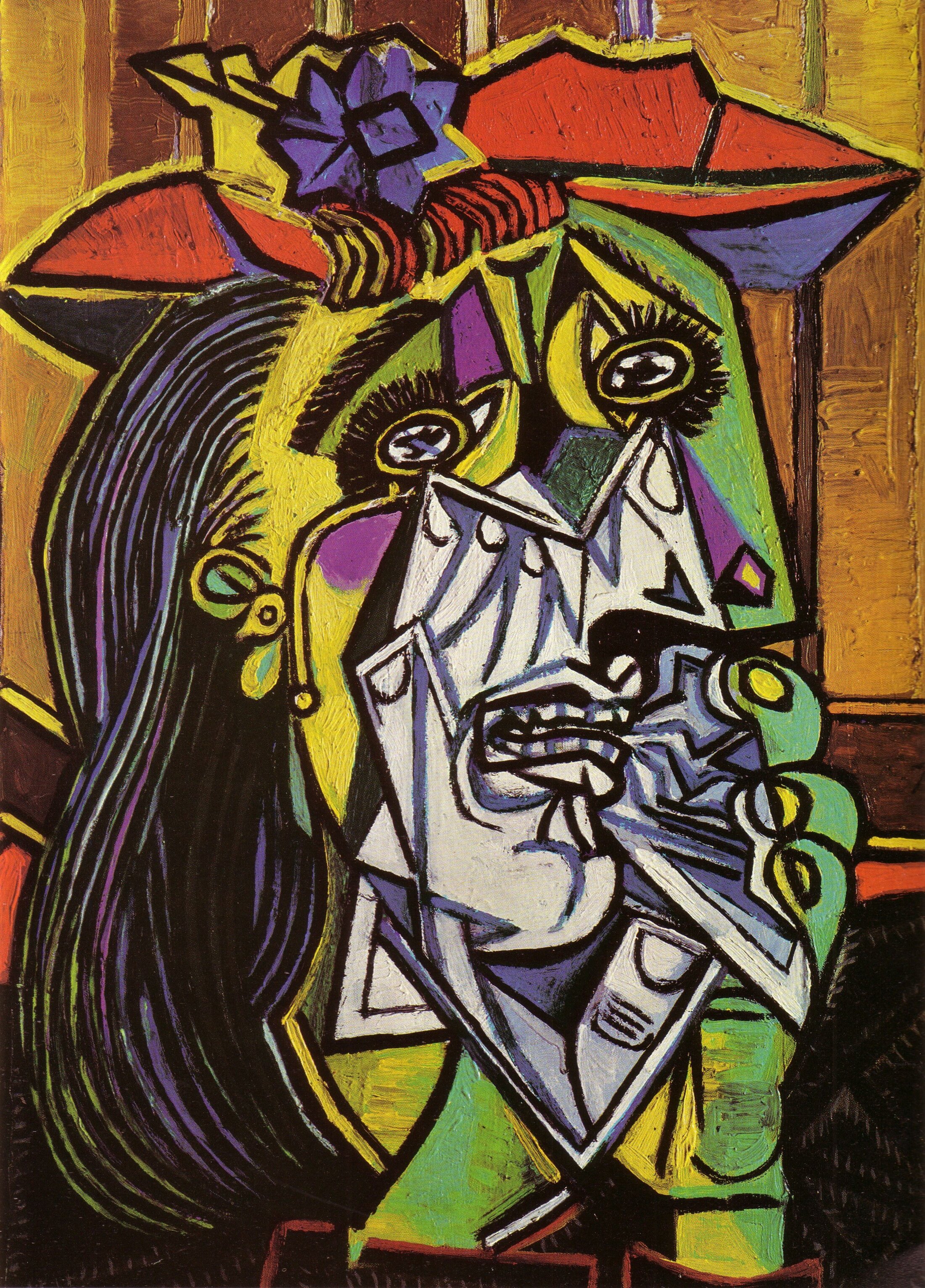

Agrandissement : Illustration 3

Pour revenir au domaine artistique – mais je reste persuadé que ces réflexions s’appliquent à toutes les représentations, voire à tous les jugements de goût –, l’on peut apprécier la peinture de Picasso ou les films de Polanski tout en condamnant leurs actes, et pour cette raison refuser de leur donner de l’argent, voire d’être spectateur de leurs œuvres, voire s’opposer à leur monstration et reconnaissance publique.

Ces actions militantes n’ont rien de choquantes, car elles ne s'inscrivent pas dans les domaines esthétiques ou artistiques, mais politiques.

Là où Carole Talon-Hugon voit la victoire de l’éthique sur l’esthétique, il faut en fait voir la (re)légitimation de l’éthique dans les discussions sur l’art. Celle-ci ne remplace pas du tout l’esthétique – une discussion sur les qualités formelles, l’originalité ou le plaisir que les œuvres suscitent est toujours possible – mais affirme la supériorité du bien commun sur le beau commun ou, pour reprendre la citation de Diderot déjà donnée par l'autrice : « Tout ce qui prêche aux hommes la dépravation est fait pour être détruit […] Quelle compensation y a-t-il entre un tableau, une statue, si parfaite qu’on la suppose, et la corruption d’un cœur innocent ? »[5]

Agrandissement : Illustration 4

[1] Ibid., p. 128. Cette modération s’oppose selon l’autrice à « une relecture moralement intégriste » (124). Les intéressés apprécieront.

[2] Ibid., p. 128‑129.

[3] Ibid., p. 129.

[4] Notons que plusieurs philosophes ne s’accordent pas avec cette idée, et pensent que la qualité esthétique d’une œuvre désigne justement sa valeur politique. C’est le cas notamment de Rancière, sur lequel il nous faudra revenir plus tard.

[5] Cité par Carole Talon-Hugon, L’art sous contrôle, op. cit., p. 73.