Pour obtenir une neutralité carbone en 2050, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) [3] définit des objectifs de réduction des GES (émissions de gaz à effet de serre) à l’échelle de la France à court et moyen terme, au moyen de modélisations numérique.

Pour atteindre la neutralité carbone, il est nécessaire :

- de décarboner totalement la production d’énergie, en se reposant uniquement sur les sources d’énergie suivante : les sources en biomasse (déchets de l’agriculture et des produits bois, bois énergie, …), la chaleur issue de l’environnement (géothermie, pompes à chaleur, ..), et l’électricité décarbonée,

- de réduire fortement les consommations d’énergie dans tous les secteurs, en renforçant l’efficacité énergétique et en développement la sobriété,

- de diminuer au maximum les émissions non liées à la consommation d’énergie de l’agriculture et des procédés industriels,

- d’augmenter les puits de carbone (naturels et technologiques), en développant les biocarburants pour les transports maritime et aérien.

Le rapport de RTE « Futurs Energétiques 2050 » [2] du 26 Octobre 2021 s’inscrit dans les objectifs du plan de neutralité carbone en 2050, définit par le gouvernement.

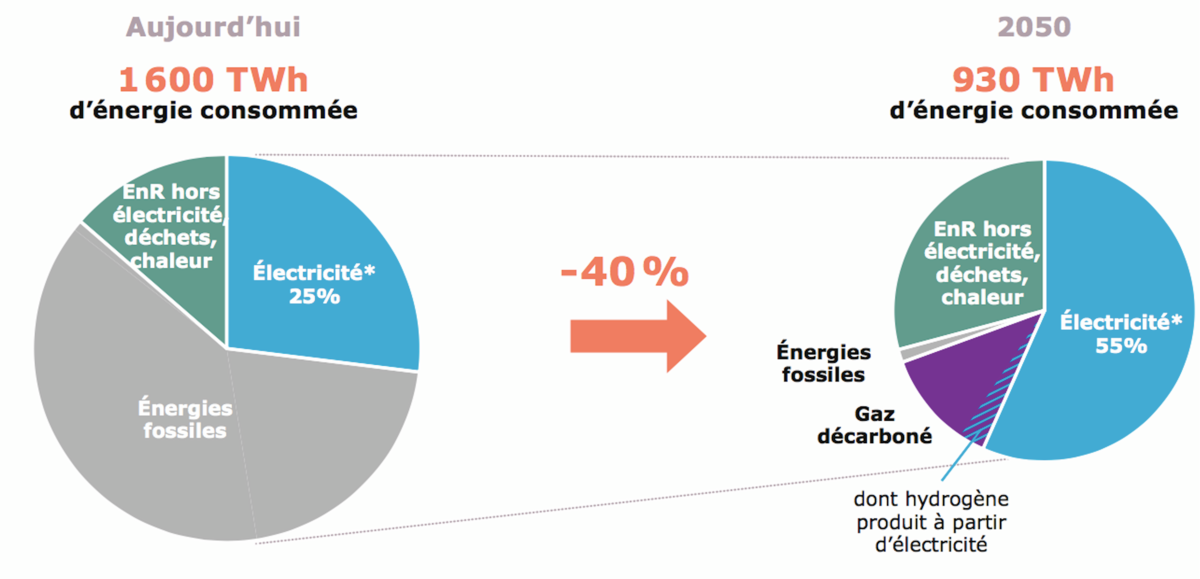

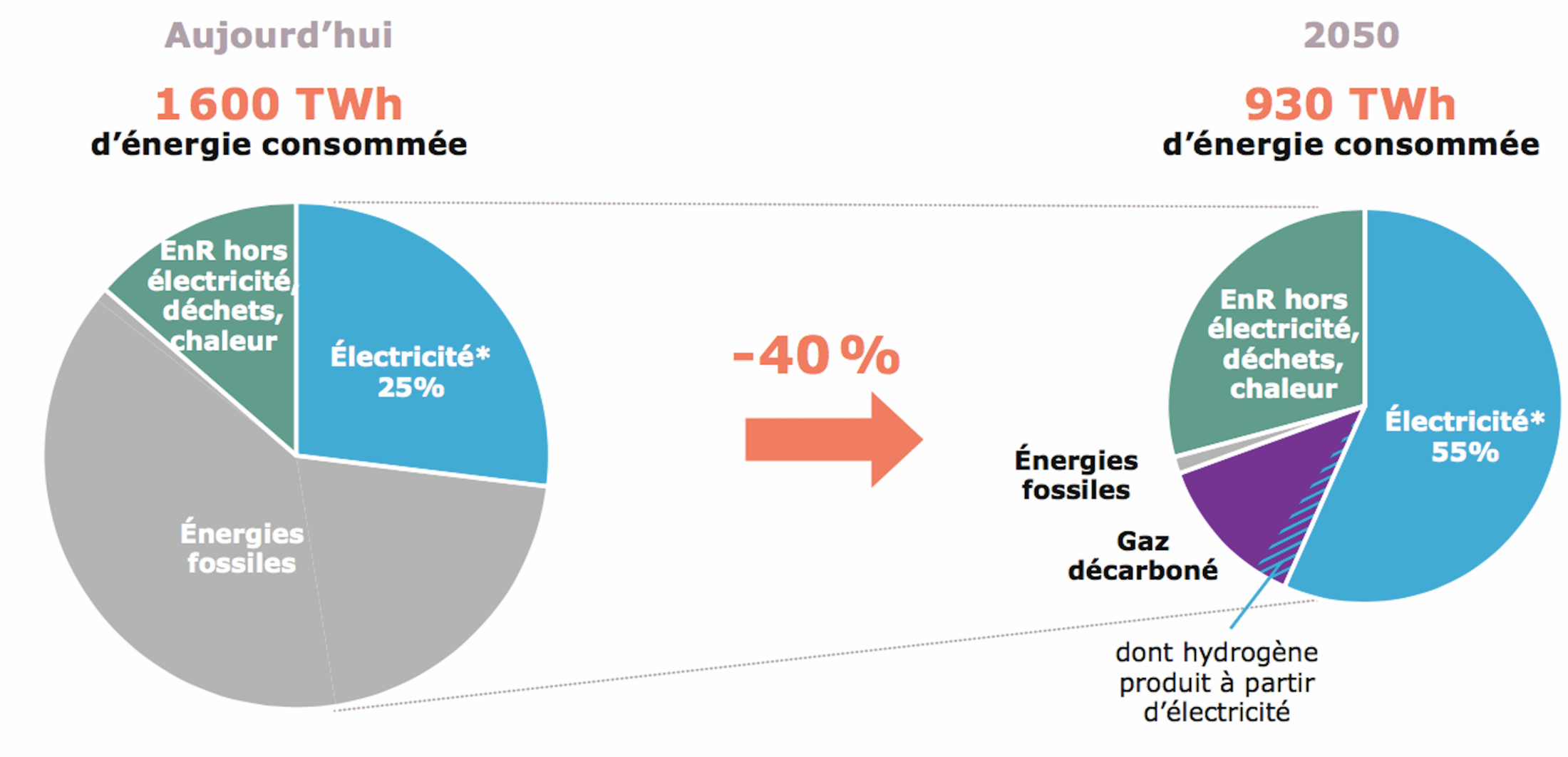

L’objectif principal de la SNBC est l’efficacité énergétique : elle prévoit que la consommation d’énergie finale de la France diminue de 40% en trente ans. Il s’agit d’une ambition très forte, dans le haut de la fourchette des stratégies des pays limitrophes, qui conduirait la France à retrouver son niveau de consommation d’énergie de la fin des années 1960.

La France a donc fait le choix, en 2020, d’un système neutre en carbone et souverain, c’est à dire que la France s’oriente vers les deux piliers suivants : l’électricité décarbonée et la biomasse produite sur le territoire.

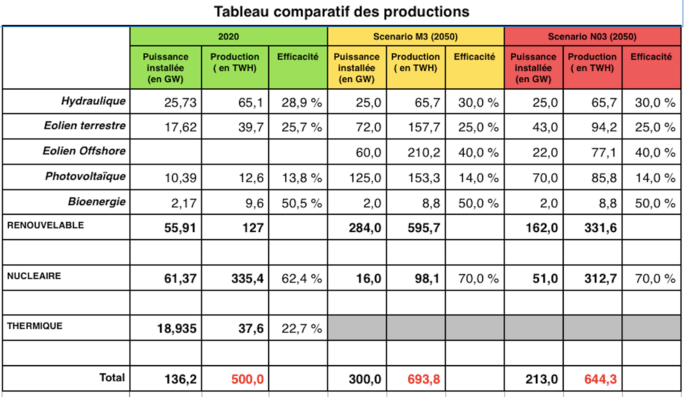

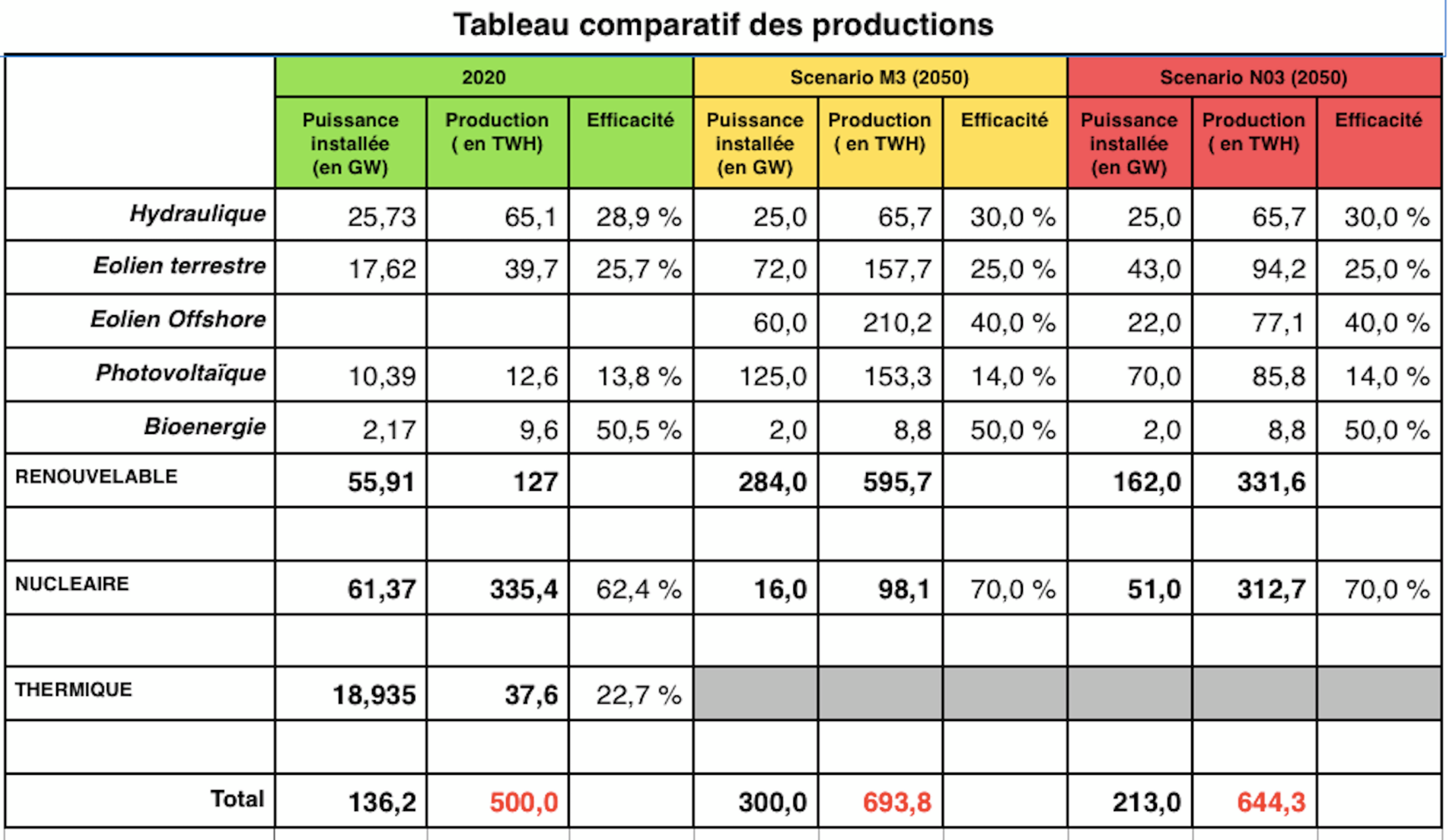

Selon les rapports statistique de RTE [1], la production d’électricité en 2020 est de 500 TWh, dont 335 TWh nucléaire, 127 TWh renouvelable (hydraulique, éolien, photovoltaïque et bioénergie) et 38 TWh thermique (gaz, fioul et charbon).

Le solde des exportations d’électricité vers les pays voisins est de l’ordre de 40 TWh en 2020, ainsi la consommation en électricité est de 460 TWh en 2020, alors que le rapport RTE « Futurs Energétiques 2050 » part d’une consommation en électricité de 400 TWh (voir graphe ci-dessous : 25% de 1 600 TWh), pour aller vers une consommation en électricité de 511,5 TWh en 2050 (55% de 930 Twh), alors que dans le rapport SNBC la consommation d’énergie serait de 1060 TWh en 2050.

Bref, c’est un peu la valse des chiffres.

Pour être pragmatique je propose de partir sur une consommation en électricité de 460 TWh en 2020, pour aller vers une consommation en électricité de 645 TWh en 2050 (60% de 1060 TWh).

Agrandissement : Illustration 1

Selon le rapport de RTE Le système électrique de demain sera nécessairement différent de celui d’aujourd’hui :

- des produits pétroliers pour 40%, soit 640 TWh,

- du gaz pour 20%, soit 320 TWh

- du charbon et du fioul pour 1%.

Pour alimenter une consommation de 645 TWh d’électricité en 2050, la France disposerait d’un atout si sa production d’électricité décarbonée restait dans l’état actuel de 460 TWh (nucléaire et renouvelable).

L’enjeux qui nous attend, sur les 30 prochaines années, est monumental. Il va falloir supprimer les énergies fossiles dans les transports (routiers, aériens et fluviales), se tourner vers les énergies géothermique (pompes à chaleur, etc …), économiser les consommations (isolement thermique, moins consommer, etc …), et se tourner vers le tout électrique.

Le système électrique de demain sera nécessairement différent de celui d’aujourd’hui, c’est pourquoi RTE propose 6 scénarios de mix de production à l’horizon 2050.

Quel que soit le scénario choisi, il y a urgence à se mobiliser.

La première des urgences est de répondre à la crise climatique en mettant le pays sur une trajectoire de décarbonation.

Une partie de ces défis se trouve du côté des usages : il est nécessaire de transformer progressivement l’ensemble des secteurs de l’économie et de l’activité française pour qu’ils parviennent à sortir de la consommation d’énergies d’origine fossile, en particulier pétrole et gaz.

La deuxième urgence, tient à l’efficacité énergétique et la maîtrise des consommations en général.

Ce défi passe par une meilleur isolation thermique des bâtiments, en effet dans mon article « Transition Energétique en France : de l’imaginaire au concret. » de Janvier 2021, la comparaison des consommations électrique par habitant entre l’Allemagne et la France montre qu’en France la consommation y est 80% plus importante qu’en Allemagne en hiver, alors qu’elle est comparable en été.

La troisième urgence concerne la transformation des deux appareils de production d’énergies décarbonées qui subsisteront en 2050 : les bioénergies d’une part, l’électricité d’autre part.

Il est nécessaire d’accélérer par tous les moyens possibles l’installation de modes de production d’électricité bas-carbone. Les délais effectifs sont de l’ordre de 10 ans, pour la construction de champs d’éoliennes terrestres ou offshore, de fermes photovoltaïques, ou encore de nouveaux réacteurs nucléaires, ce qui renvoie l’essentiel des mises en service au-delà de 2030.

Selon le scénario choisi, il faudra investir entre 750 et 1000 milliards d’euros sur 40 ans, soit 20 à 25 milliards par an. Compte tenu du fort endettement de la France, Emanuel Macron espère que la Commission européenne reconnaisse le nucléaire comme une énergie « verte », afin de pouvoir bénéficier des subventions européenne, affaire à suivre …..

Hormis ces coûts financiers colossaux, la France doit retrouver la maitrise des coûts du marché de l’électricité, car aujourd’hui c’est la Commission européenne qui fixe les coûts de rachat et les montants des subventions des énergies renouvelables : voir mon article « Eolien offshore : en baie de Saint-Brieuc la rentabilité n’y est pas ».

D’autre part RTE ne mentionne pas les études de stabilité réseaux sur les 6 scénarios présentés, afin de s’assurer que la sécurité d’approvisionnement en électricité de la France est robuste, comme le demande la réglementation européenne du marché de l’électricité [5]. En effet chaque pays doit définir une « réserve stratégique » qui permet au réseau électrique de ne pas être défaillant.

Pour anecdote, l’Allemagne présente 80 GW nucléaire de « réserve stratégique » via le maillage des réseaux de transport. On a beau être antinucléaire, mais on compte tout de même sur les voisins pour faire tenir son réseau électrique debout. D’ailleurs en 2018, l’Allemagne avait été épinglée pour avoir transférée 8 centrales à charbon vers sa « réserve stratégique ».

Voici ci-dessous les données technique des deux scénarios M23 (Grands parcs éolien et photovoltaïque) et N03 (Mix énergétique) présentés par RTE.

Agrandissement : Illustration 2

Scénario M23

Ce scénario est accès sur le développement de grands parc éolien terrestre et offshore, et une part du nucléaire de 16 GW (soit 25% du parc actuel). J’ai choisi ce scénario, car il y a 5 parcs éolien offshore qui arrivent en exploitation très prochainement (appel d’offre de 2012). Ces cinq parcs représentent 3 GW de puissance installée, soit 375 éoliennes de 8 GW, devraient produire 10,5 TWh en se basant sur une efficacité de 40%.

Dans ce scénario, les puissances installées par filières sont les suivantes :

- Photovoltaïque : 125 GW, soit 12 fois plus qu’en 2020,

- Eolien terrestre : 72 GW, soit 4 fois plus qu’en 2020,

- Eolien offshore : 60 GW, soit 20 fois plus que les cinq parcs en construction,

- Bioénergie : 2 GW, soit l’identique à 2020,

- Hydraulique : 25 GW (22 GW barrage hydroélectrique + 3 GW Energie marine de la Rance), soit l’identique à 2020,

- Nucléaire : 16 GW, soit 4 fois moins qu’en 2020.

Ce scénario prévoit 13 GW de stockage sur batterie (10% de la puissance installée), afin de rendre le photovoltaïque pilotable.

Compte tenu des efficacités respective des filières, la production devrait atteindre 694 TWh, pour un objectif de 645 TWh.

Dans ce scénario les énergies renouvelables représenteraient 85% de la production d’électricité, et le nucléaire 15%.

Ce scénario présenterait un coût complet annualisés à l’horizon 2060 de 70 Md€ / an reparti de la façon suivante :

- EnR : 25 Md€ / an,

- Flexibilité : 15 Md€ / an,

- Réseau distribution et transport : 30 Md€ / an,

- Nucléaire : négligeable.

Scénario N03

Ce scénario correspond à l’objectif du mix énergétique du PPE 2019, c’est à dire 50% de nucléaire.

Dans ce scénario, les puissances installées par filières sont les suivantes :

- Photovoltaïque : 70 GW, soit 7 fois plus qu’en 2020,

- Eolien terrestre : 43 GW, soit 4 fois plus qu’en 2020,

- Eolien offshore : 22 GW, soit 7 fois plus plus que les cinq parcs en construction,

- Bioénergie : 2 GW, soit l’identique à 2020,

- Hydraulique : 25 GW (22 GW barrage hydroélectrique + 3 GW Energie marine de la Rance), soit l’identique à 2020,

- Nucléaire : 51 GW, avec 27 anciens réacteurs de 900 MW, plus 14 EPR.

Ce scénario prévoit 1 GW de stockage sur batterie (1,4% de la puissance installée), afin de rendre le photovoltaïque pilotable.

Compte tenu des efficacités respective des filières, la production devrait atteindre 644 TWh, pour un objectif de 645 TWh.

Dans ce scénario les énergies renouvelables et le nucléaire sont à 50% de la production d’électricité.

Ce scénario présenterait un coût complet annualisés à l’horizon 2060 de 60 Md€ / an reparti de la façon suivante :

- EnR : 15 Md€ / an,

- Flexibilité : 3 Md€ / an,

- Réseau distribution et transport : 20 Md€ / an,

- Nucléaire : 22 Md€ / an.

Les sources :

[1] Bilan production d’électricité 2020

[2] Rapport RTE « Futurs Energétiques 2050 »

[3] Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)

[4] Programmation pluriannuelle de l’énergie de 2019

[5] : RÈGLEMENT (UE) 2019/943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.