Agrandissement : Illustration 2

En 2015, les Nations Unies élisaient l'Arabie Saoudite au conseil des Droits Humains. Aujourd'hui les Nations Unies récidivent en plus grotesque encore en nommant le Pakistan et l'Iran à la prestigieuse commission de la condition de la femme (CSW). Rappelons la définition de cette commission, de toute évidence ignorée, voire méprisée ici, celle donnée sur leur propre site soit : le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. On croit rêver. En mars 2021, la résolution de la 65e séance de cette commission CSW recommandait pour la première fois la participation des femmes dans les décisions gouvernant l'espace public et soulignait l'élimination de la violence contre elles .

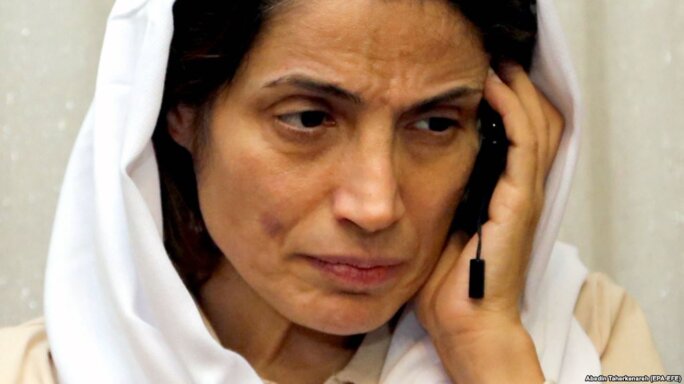

Est-il nécessaire de rappeler l'effrayant bilan de ces deux pays concernant les Droits Humains et plus particulièrement ceux des femmes ? Le rapport du Human Rights Watch (HRW) pour 2021 est accablant. La répression en Iran contre les activistes féminines se traduit par l'emprisonnement et la torture en prison, en particulier à la sinistre prison d'Evin à Téhéran où se trouvent déjà depuis années, en dépit de nombreuses protestations internationales (dont celles de la France) Nasrin Soutoudeh, la plus éminente avocate défenseure des droits des femmes et des enfants. Sont également incarcérées Narges Mohammadi, Golrokh Ebrahimi Iraei, Atena Daemi, Shahnaz Akmali, Yasaman Aryani, Saba Kord Afshari, et Neda Naji toutes célèbres pour leurs luttes. Depuis 2019, de plus en plus d'activistes pacifiques sont venues les rejoindre, leur nombre augmentant de 10,5 % avant 2018 à 19 % de prisonnières politiques. Leur crime ? Protester contre le statut violemment minoré des femmes dans tout ce qui concerne le mariage, le divorce, l’héritage, l'éducation des enfants. Ajoutons quelques-uns des autres griefs : l'obligation légale du hijab, interdiction de choix de vie personnel, mariages précoces, accès à l'emploi, viol conjugal, violence domestique qui ne cesse de croître, exacerbée par la pandémie. L'âge minimum de mariage est de 13 ans pour les filles et 15 pour les garçons ; selon les cas, l'âge peut être baissé selon décision du corps religieux. Comme au Pakistan, les relations LGBTI sont criminalisées, mais en Iran peuvent mener à une condamnation à mort. En dépit de la médiatisation des arrestations des activistes pour le moins arbitraires, les conditions de détention demeurent épouvantables, les cas de COVID-19 non-soignés ne cessent de se démultiplier dans les deux pays.

La presse avec justesse a souligné l'absurdité criminelle de voir l'Iran siéger à cette commission. Mais c'est oublier que le Pakistan, a également du sang sur les mains et la condition des femmes est tout à fait comparable à l'Iran dans ce pays certes sunnite, mais également islamiste. Avant la pandémie, des cas de violence conjugale extrême avaient augmenté de 200 % entre janvier et mars 2020, soit avant la pandémie, quand la situation s'est aggravée partout. À ce propos, Amnesty a noté l'arrestation et la violence policière contre de nombreux soignant.e.s qui protestaient contre le manque de moyens pour lutter efficacement contre le COVID-19. Par ailleurs, les organisations de défense des femmes comptent un minimum de 1 000 crimes dits d'honneur par an dont une proportion importante qui n’est jamais rapportée. Notons au passage que Pakistan a déjà fait partie du CSW de 2013 à 2017. Comment ce pays a pu conserver cette place aux Nations Unies alors qu'en 2014, en plein mandat, la jeune Malala Yusafzai recevait le prix Nobel de la Paix,. Cette jeune fille si courageuse avait failli être assassinée par les Talibans pakistanais parce qu'elle revendiquait les droits à l'éducation des filles au Pakistan. La situation ne paraît guère s'améliorer dans cette région et les activistes féminines sont régulièrement réprimées, ce qui a été démontré par les menaces extrêmistes cette année contre la marche féministe annuelle (Aurat March). Comment ne pas voir, déjà en 2014, un signe précurseur de l'inanité croissante de cette commission de plus en plus caricaturale ?Ces jours-ci, on a pu constater le poids du parti islamiste extrémiste Tehrik-i-Labaik (TLP) qui a failli faire expulser l'ambassadeur de France à cause de la publication des caricatures en France l'an dernier. La notion très étendue de blasphème légitime un bon nombre d'assassinats sauvages au Pakistan qui sont rarement poursuivis

Il est vrai que l'Iran, contrairement au Pakistan a réellement développé le secteur scolaire et universitaire pour les femmes, ne faisant en vérité que suivre la voie dessinée par le gouvernement du Shah. Aussi admirable que cela puisse être, la situation n'a rien d'inattendu. Il était difficilement envisageable d'inverser la volonté de modernité enclenchée par l'Iran dans les années 1960 et l'Ayatollah Khomeini aurait eu toutes les peines du monde à renvoyer les citoyennes iraniennes au foyer, façon Taliban. L'Iran est un pays réellement moderne par bien des côtés, surtout à Téhéran mais la répression systématique des droits humains ordonné par cet État religieux autoritaire annule toute forme de progrès et de développement.

À une époque où la pandémie de la Covid-19 a suscité une régression massive dans les droits des femmes, tant dans le domaine de l'éducation, les droits politiques, la santé reproductive, le mariage précoce, pourquoi élire des arbitres sur la condition féminine parmi les pays islamistes les plus dangereusement réactionnaires et violents contre les femmes ?

Le Forum Économique Mondial en mars 2021 a mesuré l’écart des droits entre hommes et femmes sur la planète et place l'Iran à la 150e place sur 156 et le Pakistan à 153e. Peut-on vraiment parler de pays aptes à statuer sur la promotion de l’égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes...

Peut-on vraiment imaginer que ces pays, placés en position de responsabilité dans la commission CSW aux Nations Unies vont tenter d'améliorer leur performance. Tout laisse à craindre, au contraire, que cette plateforme, arbitre suprême des valeurs éthiques, soit utilisée pour influencer la condition féminine de façon négative, précipitant une chute des droits déjà accélérée par la pandémie.

Depuis que l'Arabie Saoudite siège aux Conseil des Droits Humains, peut-on dire que la situation des femmes s'est améliorée ? Des initiatives telles que la Every Women Treaty, une campagne pour un traité mondial spécifique visant à éliminer la violence à l’encontre des femmes et des filles et destiné à être voté aux Nations Unies est restée lettre morte, en dépit des milliers de soutiens recueillis. Presque la même chose pour la courageuse ONG, Widows for Peace and Democracy qui tente de faire statuer sur les innombrables veuves de guerre, souvent mineures dont le nombre s'est démultiplié depuis la pandémie.

Avec l'Iran et le Pakistan dans cette commission, ce type de projet urgent continuera à être ignoré et la situation ne peut que continuer à empirer. N'oublions pas, cette commission rentre dans ces fonctions au début 2022 pour quatre ans. Il doit être possible d'inverser ces choix qui menacent l'avenir les droits humains sur la planète.

Carol Mann, sociologue et historienne, chercheuse rattachée au L.E.G.S., Université de Paris 8, directrice de Women in War

Ouvrage à paraître: Témoignages de résilience au féminin, La pandémie de la Méditerranée à l'océan indien, sous la direction de Carol Mann et Atieh Zadeh, Editions l'Harmattan.