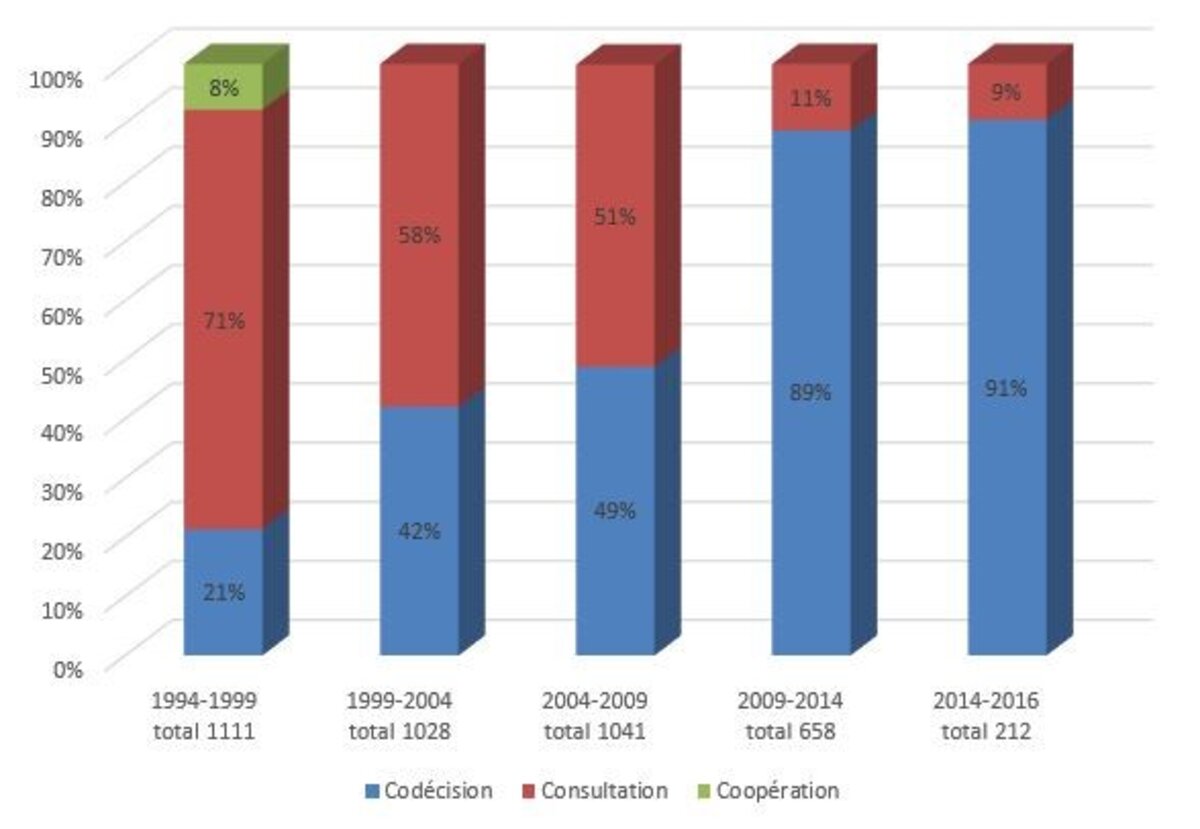

Depuis une petite trentaine d’années, le régime politique de l’Union européenne se parlementarise progressivement, comme en témoigne la montée en puissance de la procédure législative ordinaire (la codécision avant le traité de Lisbonne) dans le processus législatif européen (voir la figure). Les chercheurs spécialistes du régime politique de l’UE parlent qui de « parlementarisation du régime de l’Union » et qui de « l’accroissement spectaculaire des pouvoirs du PE », un avis partagé également par Pierre Sellal, le précédent représentant permanent de la France à Bruxelles.

Mais cette parlementarisation est d’une part tardive et inachevée ; d’autre part, l’une des deux têtes de l’exécutif européen – le Conseil européen – échappe au contrôle démocratique qu’exercent les pouvoirs législatifs sur les pouvoirs exécutifs dans les régimes primo-ministériels qui – à l’exception majeure de la France et très mineure de Chypre – sont le modèle dans les Etats-membres de l’UE.

Tardive car pour les rédacteurs du traité de Rome, le Parlement devait acquérir des pouvoirs assez rapidement et en même temps que le passage au vote à la majorité qualifiée au Conseil des ministres – ce qui a été retardé de quelques décennies en raison de la Ve République. Inachevée car deux aspects des pouvoirs du Parlement sont insuffisants : d’une part, trois domaines essentiels échappent à la procédure législative ordinaire : la politique étrangère, la fiscalité et la coordination macroéconomique (le pacte de stabilité et la procédure des déséquilibres macroéconomiques introduite en 2011). D’autre part, le Parlement ne dispose pas du pouvoir d’initiative législative – seule la Commission en dispose.

Certes, la Commission est politiquement responsable devant le Parlement puisque celui-ci désigne le collège des commissaires (sur proposition du Conseil européen pour son président et sur proposition du président et du Conseil des ministres pour les commissaires) et, surtout, dispose du pouvoir de censure (qui, ceci dit, nécessite une majorité de deux tiers des députés votants pour être exercé). Mais le Conseil européen, qui définit les orientations stratégiques de l’UE, échappe totalement au contrôle du Parlement. A nouveau, en cause l’influence néfaste de la Ve République.

La IVe République et la conception constitutionnelle du traité de Rome

Le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne avait été négocié par les gouvernements de la IVe République. (Le négociateur français à la conférence de Messine de 1955 était Christian Pineau, un syndicaliste socialiste résistant qui se méfiait des tendances autoritaires de De Gaulle et qui s’est opposé à son retour au pouvoir en 1958.) Ces gouvernements, comme les autres gouvernements des Etats-membres fondateurs issus des processus constitutionnels d’après-guerre dominés par les forces de la Résistance, s’appuyaient sur un régime parlementaire où le pouvoir législatif avait l’ascendant sur l’exécutif ; il était donc logique que la transposition de ce modèle à l’échelle fédérale ne leur pose pas de problème.

Le contexte dans lequel le traité a été négocié est aussi instructif : en 1952, l’Assemblée de la CECA avait été chargée par les gouvernements de proposer un plan pour la création d’une Communauté Politique Européenne qui encadrerait l’armée européenne prévue par la Communauté Européenne de Défense. L’Assemblée proposa une CPE de type parlementaire et fédéral, où une Chambre des peuples élue au suffrage universel légifèrerait de concert avec un Sénat désigné par les Etats-membres et contrôlerait un Conseil exécutif, le gouvernement de la CPE. Ce plan n’a pas été mis en œuvre parce que la CED fut rejetée par l’Assemblée nationale française en août 1954.

Mais le plan a clairement inspiré les rédacteurs du traité de Rome, puisque ceux-ci ont essentiellement repris la structure constitutionnelle proposée. Le Conseil exécutif devint la Commission, la Chambre des peuples le Parlement européen et le Sénat le Conseil des ministres. Différence de taille, cependant, l’objectif du traité était d’abord et avant tout de réaliser une union douanière ; le transfert, donc, de pouvoirs vers le niveau fédéral était bien plus partiel. De même, le traité chargea le Parlement composé jusqu’ici de délégués des parlements nationaux de proposer un plan pour le passage à son élection au suffrage universel direct. Et, différence de très grande taille avec la situation actuelle, dans ce schéma il n’y avait pas de Conseil européen.

La conception gaullienne

Durant les négociations et pendant le processus de ratification, De Gaulle a violemment dénoncé le traité non pas pour ses dimensions économiques mais pour ses dimensions politiques. Le traité allait dissoudre la France et sa souveraineté dans une structure fédérale, de type parlementaire qui plus est : l’antithèse totale des convictions politiques de De Gaulle.

Mais malgré cette opposition violente, De Gaulle a renoncé à faire sortir la France du traité bien qu’il arrive au pouvoir à peine quelques mois après son entrée en vigueur. Sa stratégie a plutôt été de dénaturer la structure constitutionnelle de la Communauté et de la faire évoluer vers un modèle confédéral. La logique de son dessein est la suivante : le rétablissement de la primauté de l’exécutif dans un Etat français centralisé constitue un avantage politique important pour la France dans ses relations européennes à condition que ces relations se déploient dans un contexte intergouvernemental. Dans un tel contexte, la France peut compenser sa faiblesse économique relative face à l’Allemagne par ses atouts politiques et stratégiques (la force de frappe, son réseau diplomatique, etc.). La constitution fédérale allemande, imposée par les Etats-Unis dans l’objectif d’empêcher la réémergence d’un pouvoir centralisé fort en Allemagne tout en préservant son unité, est vue comme une opportunité puisqu’elle génère un pouvoir exécutif national relativement faible qui doit faire face à de multiples points de veto domestiques. Si la France impose une réorientation confédérale de la Communauté, elle peut asseoir sa domination politique sur l’Allemagne et les autres Etats-membres et démultiplier son influence internationale.

Intellectuellement donc, De Gaulle se situe en continuité avec les penseurs réalistes des relations internationales pour qui le jeu international est un jeu d’équilibre de la puissance entre Etats souverains. La pensée réaliste est depuis le début associée avec les penseurs réactionnaires et anti-Lumières. De Gaulle voit donc une opportunité historique dans les conditions de l’après-guerre de rétablir la prépondérance française sur le continent, perdue définitivement avec l’unification allemande de 1870. Intellectuellement, il est donc en rupture totale avec la pensée eurofédéraliste qui avait éclos durant la première moitié du XXe siècle, en particulier dans les milieux de la gauche (avant que le stalinisme ne dévie le mouvement communiste européen de cette orientation), et pour laquelle la solution au problème européen était le dépassement des souverainetés nationales par une construction fédérale démocratique. La pensée eurofédéraliste se situait dans la continuité des Lumières (la paix perpétuelle d’Immanuel Kant en étant une source fondamentale) et s’organisait autour de la tentative intellectuelle de faire régir par le droit le système interétatique.

Dès lors, les ennemis de De Gaulle sont les institutions supranationales, dont il faut limiter les pouvoirs à tout prix : la Commission et le Parlement. (La prégnance des représentations anti-Commission et anti-Parlement en France, consistant à traiter la première de « technocratie apatride » et le second de « parlement croupion » sans aucun pouvoir, y compris dans la gauche française, découlent en grande partie de la prégnance des conceptions gaullistes qui s’est installée avec la Ve République.) Par conséquent, l’objectif institutionnel de De Gaulle et du régime politique qu’il a fondé a été de transposer au niveau européen la pratique antiparlementaire qui caractérise la Ve République et de réduire la Commission à un secrétariat des Etats-membres. Comme l’explique Pierre Haroche, sur les questions institutionnelles « la position française a été définie par l’exécutif, qui a cherché à transposer au niveau européen sa pratique de subordination du Parlement français, privilégiant le pouvoir du Conseil sur celui du Parlement européen. »

De Gaulle contre l’élection du Parlement européen au suffrage universel direct

La première victoire de De Gaulle a été d’empêcher l’élection au suffrage universel direct du Parlement européen. Conformément aux dispositions du traité, le Parlement a désigné un comité mené par le député socialiste belge Fernand Dehousse qui a proposé en mai 1960 un plan pour l’élection de 2/3 des eurodéputés au suffrage universel direct, avec l’objectif d’accroître la légitimité démocratique de la construction européenne et « protéger la communauté de la technocratie ». Comme l’explique l’historien Eric O’Connor « Le plan Dehousse s’inscrivait parfaitement dans le milieu démocratique ouest-européen de l’après-guerre … dans lequel les parlements étaient le parangon de l’organisation démocratique. Dehousse a simplement transposé au niveau européen les valeurs et les techniques qui avaient guidé les fondateurs des nouveaux systèmes politiques nationaux d’après-guerre en France, en Italie et en Allemagne occidentale. »

Or, ce plan a été tué par le gouvernement français au sein du Conseil des ministres qui devait décider à l’unanimité sa mise en œuvre. Les autres gouvernements y étaient favorables. Le débat ne s’est pas arrêté là : durant le reste des années soixante, les parlements italien, français et allemand ainsi que tous les partis politiques (à l’exception des staliniens) aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg se sont prononcés pour des élections directes. Mais De Gaulle a continué à s’y opposer sans rien céder.

Le plan Fouchet, la chaise vide et le compromis de 1974

De Gaulle a formulé sa proposition institutionnelle (connue sous le nom de plan Fouchet) dès 1960. Il y proposait la création d’un sommet régulier des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats-membres et un secrétariat permanent basé à Paris qui dicterait les orientations de la Communauté et mettrait, donc, sous tutelle les institutions supranationales. Ce plan a été rejeté par les autres Etats-membres dans un contexte de bras de fer prolongé entre la France de la Ve République et les autres.

Ce bras de fer a trouvé son expression la plus claire lors de la célèbre « crise de la chaise vide » de 1965-66. Alors que le traité prévoyait le passage à la majorité qualifiée au Conseil et l’octroi de quelques pouvoirs budgétaires limités au Parlement européen du même coup, la France a quitté son siège à Bruxelles pour empêcher cette évolution. De Gaulle s’est expliqué sur cette opposition de la manière qui suit :

« Hallstein [le président de la Commission] croit qu'il est président du gouvernement supranational. Il ne cache même pas son jeu, qui consiste à transposer au niveau européen la structure institutionnelle de l'Allemagne fédérale. La Commission deviendrait ainsi le gouvernement fédéral. La Parlement européen deviendrait ce qu'est aujourd'hui le Bundestag. Le Conseil des ministres deviendrait le Bundesrat, c'est-à-dire le Sénat ! C'est de la folie. Mais ne vous y trompez pas : c'est une dérive institutionnelle qui finirait par s'imposer si nous ne nous interposions pas. » (cité dans Alain Peyrefitte C’était De Gaulle, tome 2, page 286)

Le résultat de cette opposition fut le « compromis de Luxembourg » de janvier 1966 qui dans la pratique a prolongé la règle de l’unanimité au sein du Conseil des ministres pour une période de vingt ans (jusqu’à l’Acte Unique) et enterré toute perspective d’un renforcement du Parlement européen dans l’immédiat, que ce soit par son élection au suffrage universel direct ou par le renforcement de ses pouvoirs.

Le bras de fer entre ces deux conceptions de la construction européenne s’est résolu au sommet de Paris de décembre 1974 par le compromis franco-allemand passé entre Giscard et Helmut Schmidt. L’Allemagne et les autres Etats-membres ont accepté l’institutionnalisation des réunions entre chefs d’Etat et de gouvernement (ce qui deviendra le Conseil européen d’aujourd’hui) tandis que la France a accepté l’élection au suffrage universel direct du Parlement (mais pas le renforcement de ses pouvoirs).

Mitterrand, la gauche et les pouvoirs du Parlement européen

Ce n’est qu’avec l’Acte Unique de 1986 qu’il a enfin été question de commencer à donner des pouvoirs législatifs au Parlement européen. Cette modification du traité a été négociée par un exécutif dominé par la gauche avec à sa tête François Mitterrand, le célèbre auteur du pamphlet et de la formule « Coup d’état permanent » utilisée dès 1962 pour dénoncer le régime de la Ve République. Mais cette gauche au pouvoir avait cessé de critiquer la Ve République. Le gouvernement Mauroy a utilisé les moyens antiparlementaires fournis par la constitution (ordonnances, 49.3) pour légiférer et les lois de la législature de 1981 ont très majoritairement été d’origine gouvernementale.

Mais la majorité socialiste à l’Assemblée était favorable au renforcement des pouvoirs du Parlement européen dans le cadre de la négociation de l’Acte Unique. Un clivage est donc apparu entre majorité parlementaire et exécutif socialistes. Mitterrand a voulu préserver la primauté du Conseil des ministres en lui laissant le dernier mot dans le processus législatif européen et son gouvernement s’est opposé à des propositions allemandes et italiennes qui allaient beaucoup plus loin dans le renforcement du Parlement (les italiens voulaient déjà donner un plein pouvoir de codécision au Parlement, ce qui n’a été obtenu qu’avec le traité de Lisbonne vingt ans plus tard). Le compromis final a en effet préservé le dernier mot du Conseil des ministres dans le processus législatif. Comme le résume Haroche « la position du président Mitterrand à l’égard du Parlement européen transposait largement sa pratique de la Ve République. Ainsi, sa secrétaire d’Etat aux Affaires européennes se souvient : ‘Mitterrand avait été député. Mais le pouvoir pour lui, c’était l’exécutif. … Il comptait sur le pouvoir régalien de là où il était, c’est-à-dire le Conseil européen.’ »

Qui a peur du droit d’initiative législative ?

Revenir à la conception parlementaire du régime politique de l’Union qui avait animé les rédacteurs des traités dans les années 1950 impliquerait une série de réformes de grande ampleur, comme la suppression du Conseil européen, l’abaissement du seuil des motions de censure, l’élargissement du périmètre de la procédure législative ordinaire aux trois domaines mentionnés plus haut et, peut-être surtout, l’octroi du droit d’initiative législative au Parlement européen.

De ces réformes, celle qui aurait le plus grand impact et qui est la plus facilement atteignable est sans doute la dernière. Mais sait-on assez en France que l’Allemagne (et les autres grands Etats-membres) y est depuis toujours favorable de par sa propre tradition constitutionnelle ? Que Wolfgang Schaüble, si justement décrié par la gauche pour avoir été le principal artisan de la politique de déflation salariale et de recul des droits sociaux depuis 2010, est aussi un partisan de longue date de cette réforme ? A-t-on compris à gauche que le principal obstacle à une telle évolution est l’antiparlementarisme de la Ve République, que celle-ci soit dirigée par la gauche ou par la droite ?

Ou peut-être avant de poser ces questions, faut-il aussi poser celle de savoir si toutes les listes de gauche aux élections européennes sont favorables aux mesures de parlementarisation de l’Union, à commencer par le droit d’initiative législative ? La division et la pauvreté du débat politique à gauche, en partie due à l’invraisemblable débat tactique que j’ai critiqué dans mon précédent post, fait que cette question ne se pose pas.