Le Centre Levada, du nom du sociologue Iouri Levada (1930-2006) est un organisme d’étude russe, à but non lucratif et à caractère non gouvernemental qui procède régulièrement à des études sociologiques auprès de la population russe. L’équipe de recherche du centre a été la première à mener des sondages d’opinion réguliers à travers le pays, à partir de 1988.

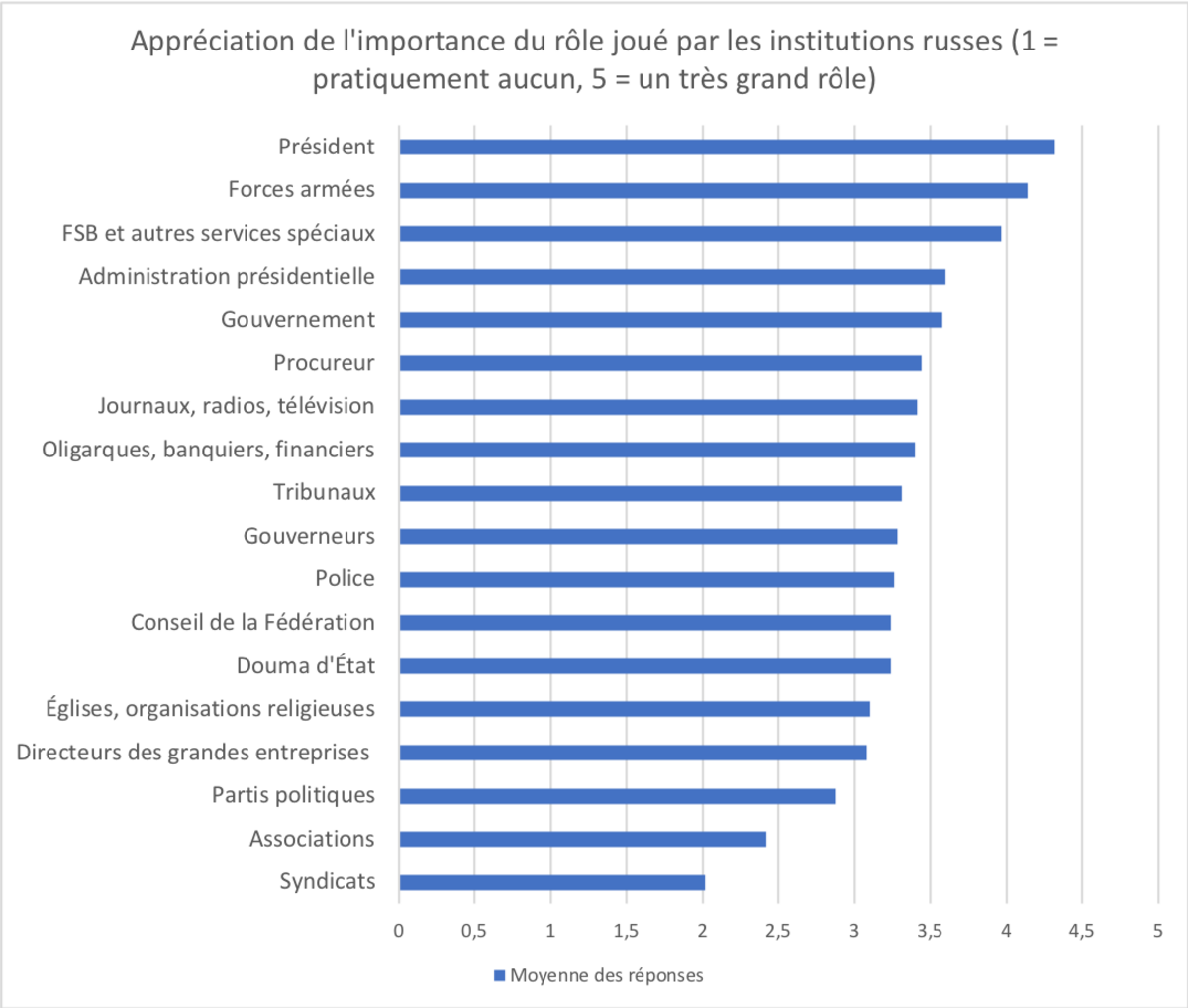

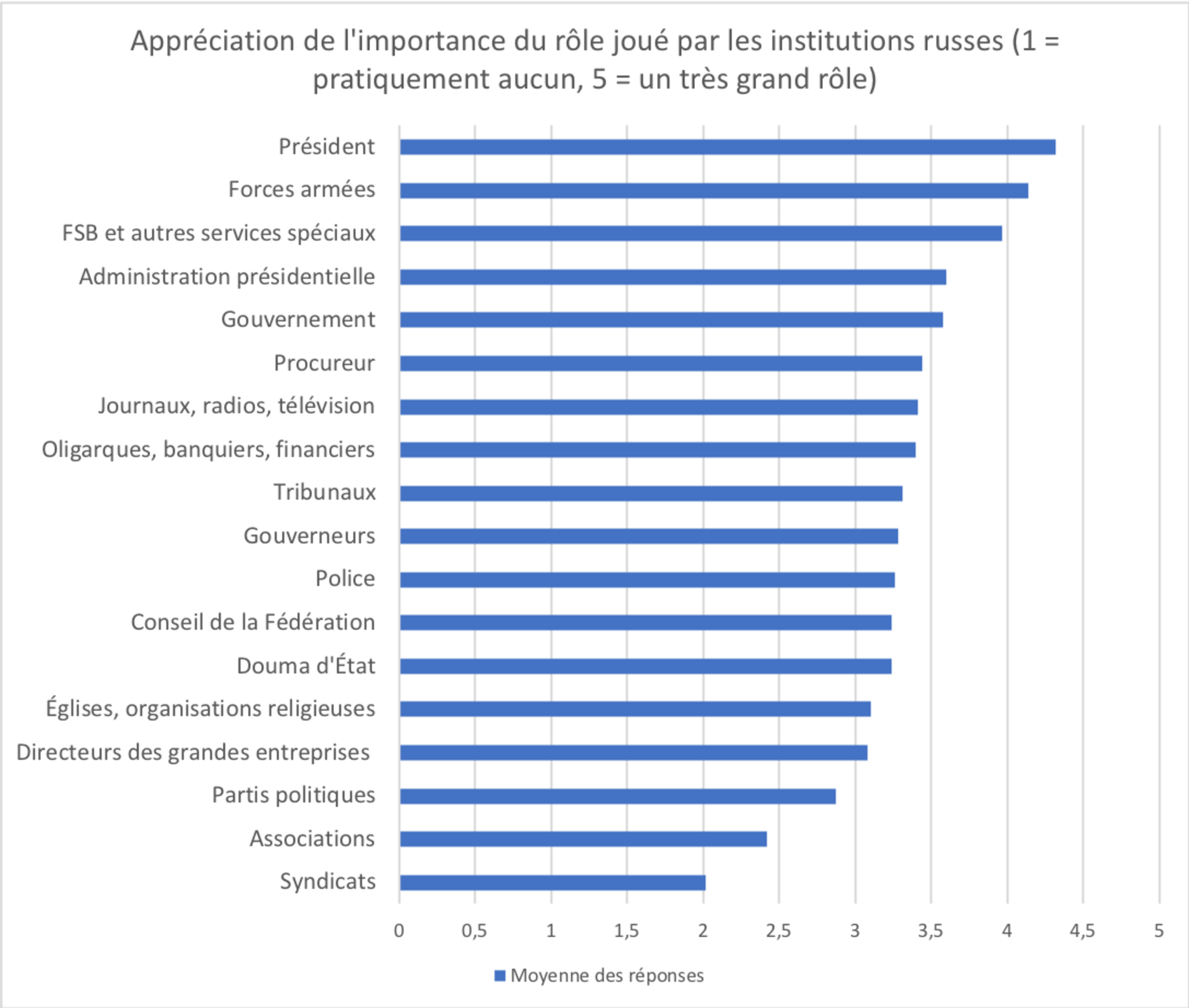

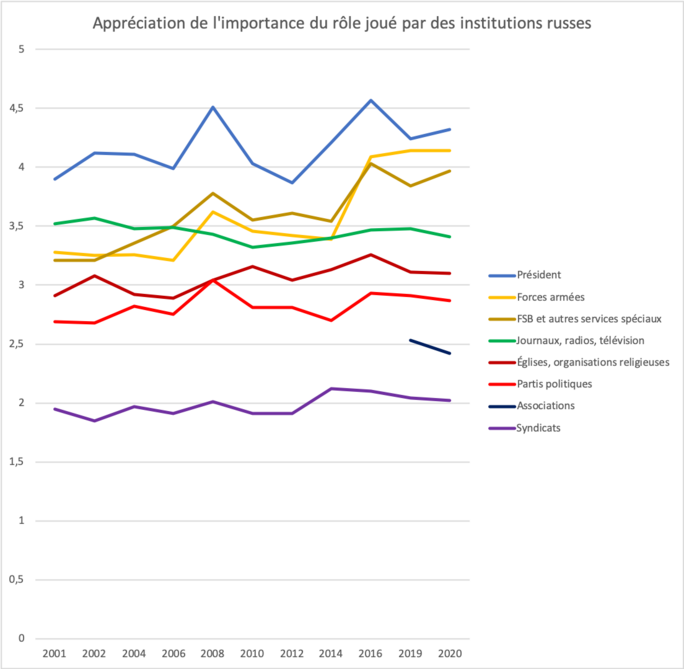

Il a publié le 20 février 2020, ici, les résultats d'une enquête réalisée en janvier et demandant aux personnes interrogées comment elles évaluent l'importance du rôle joué en Russie par différentes institutions. L'appréciation pouvait varier de 1, pratiquement aucun, à 5, un grand rôle. Levada fait la moyenne de leurs réponses.

Je commente ici la très mauvaise note (2,02), recueillie par les organisations syndicales et leur dernière position parmi les institutions sur lesquelles portait la question, qui était fermée. Avant, rendons à César ce qui est à César, et notons la 1ère position du président de la Fédération, la deuxième des forces armées, et la troisième du FSB et des services spéciaux. J’y reviendrai en fin de billet.

Notons aussi que l’enquête ne porte pas sur l’adhésion à la politique ou à l’action de ces institutions, mais sur le poids qu’elles ont dans la « vie de la Russie ». Les associations sont placées en avant-dernière position de ce classement, on peut constater, et même regretter que leur rôle ne soit pas déterminant, sans considérer que leur action est inutile.

Agrandissement : Illustration 1

S'agissant des syndicats russes, ils sont organisés en deux grandes confédérations, la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR - officiellement 24 millions de membres) et la Confédération du travail de Russie (KTR - officiellement 2,8 millions de membres), née de l’émergence des syndicats alternatifs dans le début des années 1990.

Leur faiblesse, aux yeux de l’opinion russe, et sans doute aussi aux yeux des salariés, peut s’expliquer par plusieurs facteurs :

- Les syndicats payent encore le prix du scepticisme hérité de la période soviétique, pendant laquelle ils étaient perçus, au mieux, comme des gestionnaires / distributeurs, pour une partie seulement de la population, d’aides et de services sociaux, de santé, de loisir et culturels., au pire comme le cinquième rouage du contrôle social. Époque révolue.

- Mais, comme lorsque tout change, alors tout est comme avant, ils perdent maintenant en crédibilité à cause de leur collusion avec les partis politiques et le pouvoir. L’appareil de la FNPR est très proche de Russie unie, celui du KPR de Russie juste. Les uns et les autres sont députés, les dirigeants patronaux de même, et le modèle se reproduit au niveau régional. Tous gèrent ensemble un modèle russe d’autorégulation de l’économie de marché, où les salaires et les prestations sociales restent des variables d’ajustement. Cette régulation est faite de façon consensuelle, de façon probablement aussi équilibrée que possible aux yeux de ceux qui y participent, mais ne crée pas l’enthousiasme.

- Ils sont également affaiblis par la baisse de leurs adhérents, dont le nombre est très probablement inférieur aux chiffres cités plus haut, liés à des inscriptions formelles et automatiques, avec l’accord de l’employeur, dans des grandes entreprises industrielles et dans les offices publiques.

- Ils souffrent aussi ne pas être implantés significativement dans des pans entiers de l’économie, ceux qui se sont développés après l’ouverture à l’économie mondiale, par exemple les banques et les assurances — ni bien sûr dans le secteur informel, dont il est estimé qu’il représente un tiers de l’économique russe.

Sur le plan juridique, on doit souligner que la réforme du code du travail faite en 2001 a significativement réduit les droits des syndicats dans l’entreprise, sur des points qui étaient essentiels à leur action. Ils ont ainsi perdu la faculté de s’opposer au licenciement d’un de leurs membres, perdu également la faculté d’appeler à la grève en l’absence d’un vote à la majorité de l’ensemble des salariés, et vu disparaître toutes les restrictions apportées au travail temporaire.

Leur champ d’action le plus significatif, et peut-être plus lisible pour les salariés, est maintenant la négociation salariale. Une enquête citée par Piotr Bisioukov et Oksana Grichko montrerait que les salariés travaillant dans une entreprise couverte par une convention collective d’entreprise gagneraient 10 % de plus que ceux occupant des emplois similaires, mais sans accord salarial.

Enfin, une autre force des syndicats reste leur capacité à déclencher et à accompagner ponctuellement des conflits, j’y ai fait allusion dans un précédent billet, j’y reviendrai.

Je m’offre une disgression, elle n’est pas vraiment une, et conclus sur les autres institutions évoquées par l’enquête de Levada. Dans un contexte de présidentialisation du régime, et de l’établissement d’une relation directe, d’autres écriraient manipulatoire, du président avec l’opinion, on n’est pas étonné que les Russes placent en première position l’institution présidentielle, et considèrent que son rôle se renforce. Ils mettent ensuite l’armée, puis le FSB et les services spéciaux, dont ils pensent que le rôle dans la « vie de la Russie » augmente également. Est-ce une situation satisfaisante ? Nous penserions que non, nous n’aimerions pas en tout cas les placer dans notre propre pays au dessus du gouvernement, du parlement ou de la presse. Prenons alors une leçon de la lucidité de l’opinion russe. Peut-être qu’à affaiblir les « corps intermédiaires », dont les syndicats, c’est vers cela que nous allons.

Levada (20 février 2020) - Syndicats en Russie (Fondation Friedrich Ebert, 2012)

Agrandissement : Illustration 2