Après une traduction d’un texte éponyme de Jens Siegert, continue cette série de billets sur la relation de la Russie avec la démocratie. Sujet difficile, à traiter avec prudence, d’autant plus me fait sortir des thématiques de ce blog consacré aux questions sociales. Le lecteur attentif sait cependant que celles de la démocratie et de la solidarité me semblent liées et que je voudrais pouvoir montrer que la seconde est un chemin vers la première. Construction intellectuelle ? Illusion lyrique ? On verra. Commençons par écrire, les idées en deviendront plus claires.

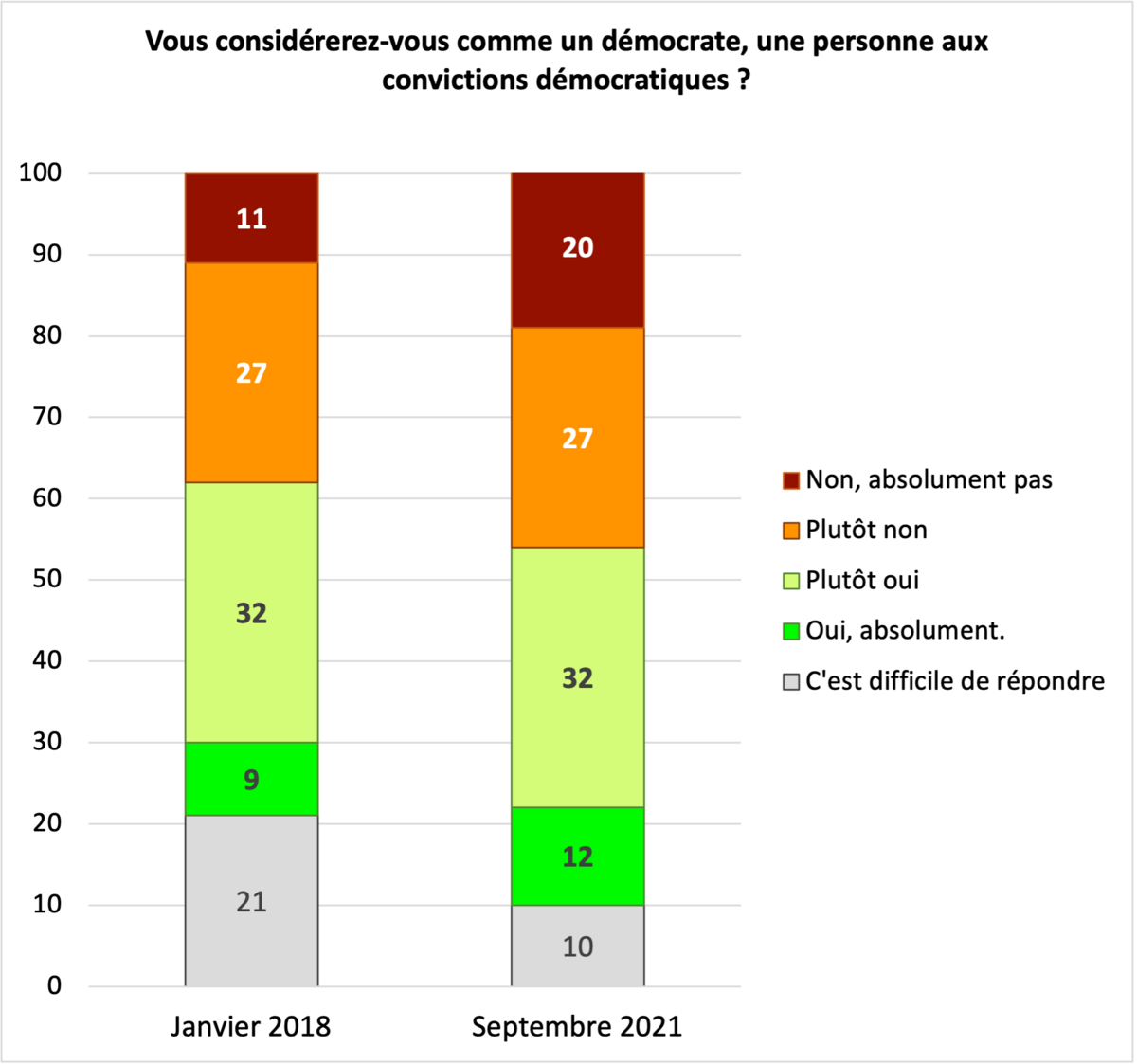

Pour objectiver un peu, je peux m’appuyer sur un sondage tout récent du centre Levada. Il a été réalisé entre le 23 et le 29 septembre 2021, dans les règles de l’art, et porte sur la position des Russes sur la démocratie, le socialisme et les idées de gauche, et l’économie de marché. On peut en consulter ici les résultats détaillés, en anglais. Pour ce qui concerne le premier point, le nombre des répondants qui déclarent avoir des convictions démocratiques (44 % au total, avec 12 % de oui, absolument et 32 % de plutôt oui) est dépassé par celui de ceux qui déclarent ne pas en avoir (47 %, dont 27 % de plutôt non et 20% de non, absolument).

Agrandissement : Illustration 1

C’est bien sûr une mauvaise nouvelle. Elle l’est d’autant plus que les « démocrates » étaient en 2018, comme le montre le graphique ci-dessus, plus nombreux (41 %) que les « non-démocrates » (38 %). Dans cette période de trois ans, qui est incontestablement marquée par des transformations profondes de l’opinion publique russe, chacun de ces deux blocs s’est renforcé, mais le second moins que le premier. Ils l’ont fait au détriment des indécis qui passent de 20 % à 10 % des répondants).

On est bien sûr tenté d’imputer cette évolution à la propagande autoritariste et conservatrice qui sévit en Russie. Mais n’allons pas trop vite. De toute façon, l’information importante n’est pas ce déplacement de quelques %, mais le fait qu’il y ait ainsi deux blocs d’importance comparable, qui s’opposent, sur un sujet de consensus possible.

Apportons cependant une nuance en indiquant que ce sont les jeunes, de 18 à 24 ans, qui se déclarent le plus démocrates (50 % contre 46 %) et que c’est la classe d’âge de 40 à 54 ans qui le fait le moins (41 % contre 51%). Les plus âgés ont comme les jeunes des convictions majoritairement démocratiques (44 % contre 42 %), mais sont les plus souvent indécis (13 %).

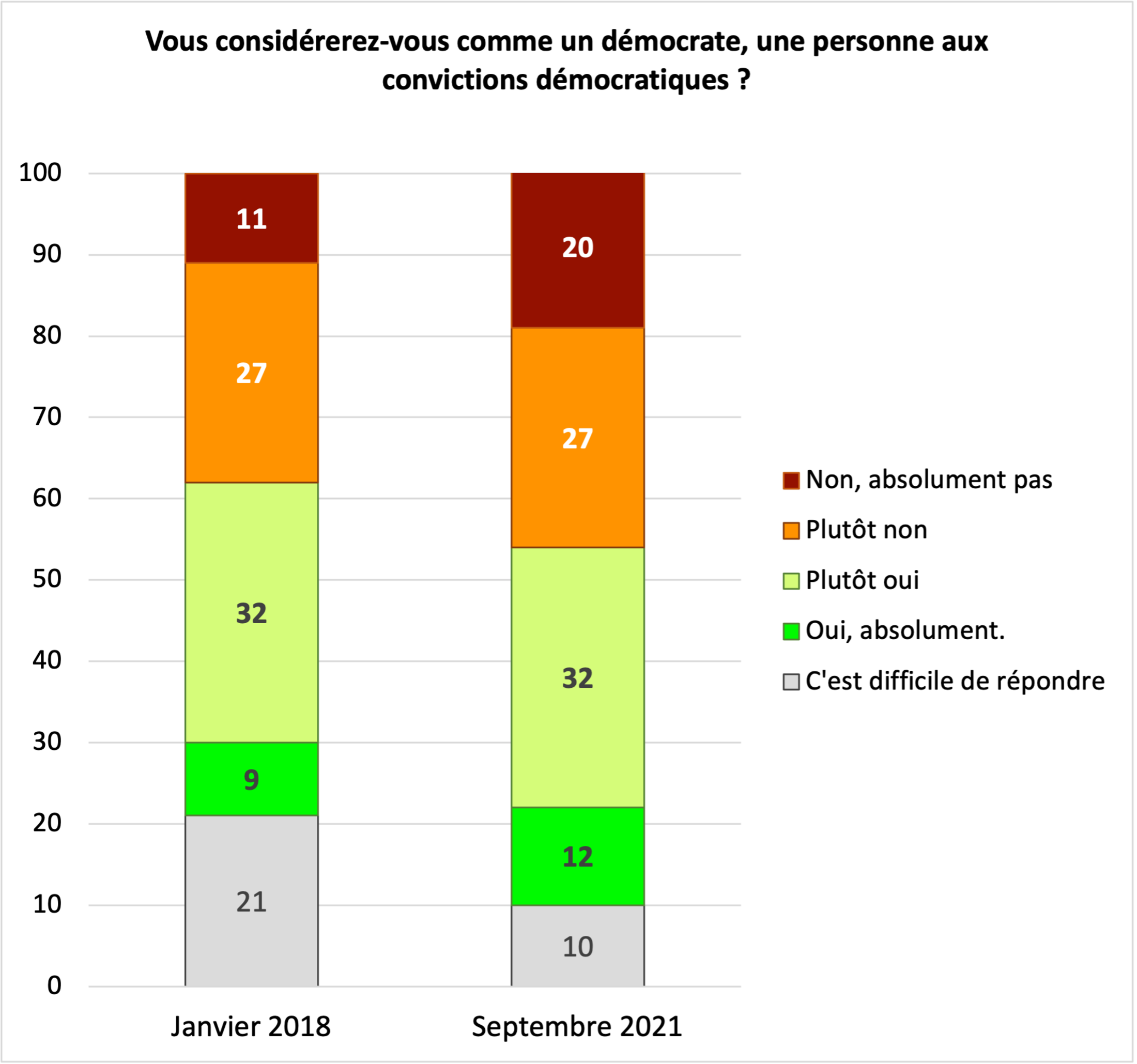

Dans le texte que j’ai traduit dans mon précédent billet, Jens Siebert écrit que « Le Centre Levada fait régulièrement depuis le début des années 1990 une enquête sur ce que les gens pensent de la démocratie. Ces 30 dernières années, une majorité stable, entre 70 et 80 %, s'est toujours prononcée en faveur d'une Russie démocratique ». J’ai cherché, je pense qu’il fait référence aux réponses à une autre question, qui, à ma connaissance, n’a été posée que jusqu’en juin 2014 (cf. le graphique suivant, fait sur la base des chiffres de ce rapport. Si on les corrige en faisant abstraction des indécis, on tombe bien sur ceux qu’il indique). On constate bien cette fois un écart significatif, stable sur longue période, entre ceux qui pensent que la Russie a besoin de la démocratie, et ceux qui pensent le contraire.

Agrandissement : Illustration 2

L’écart entre les deux enquêtes peut s’expliquer par la formulation différente des questions, peut-être aussi par la problématique particulière des enquêtes de 2018 et 2021, associant des thématiques renvoyant à des échecs douloureux de la Russie (démocratie, socialisme, marché), ce qui peut conduire à une certaine polarisation. L’explication n’est de toute façon que partielle, quelque chose a du changer, il faudrait aller plus loin dans l'analyse.

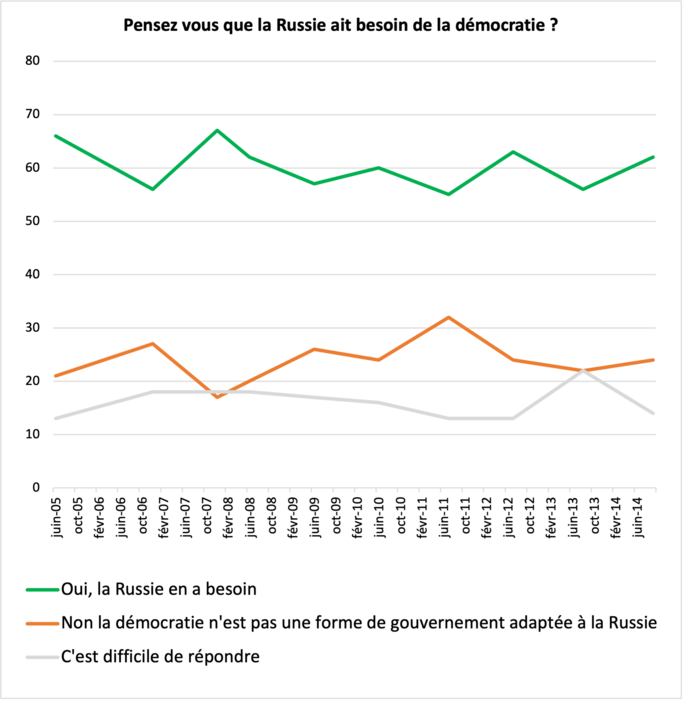

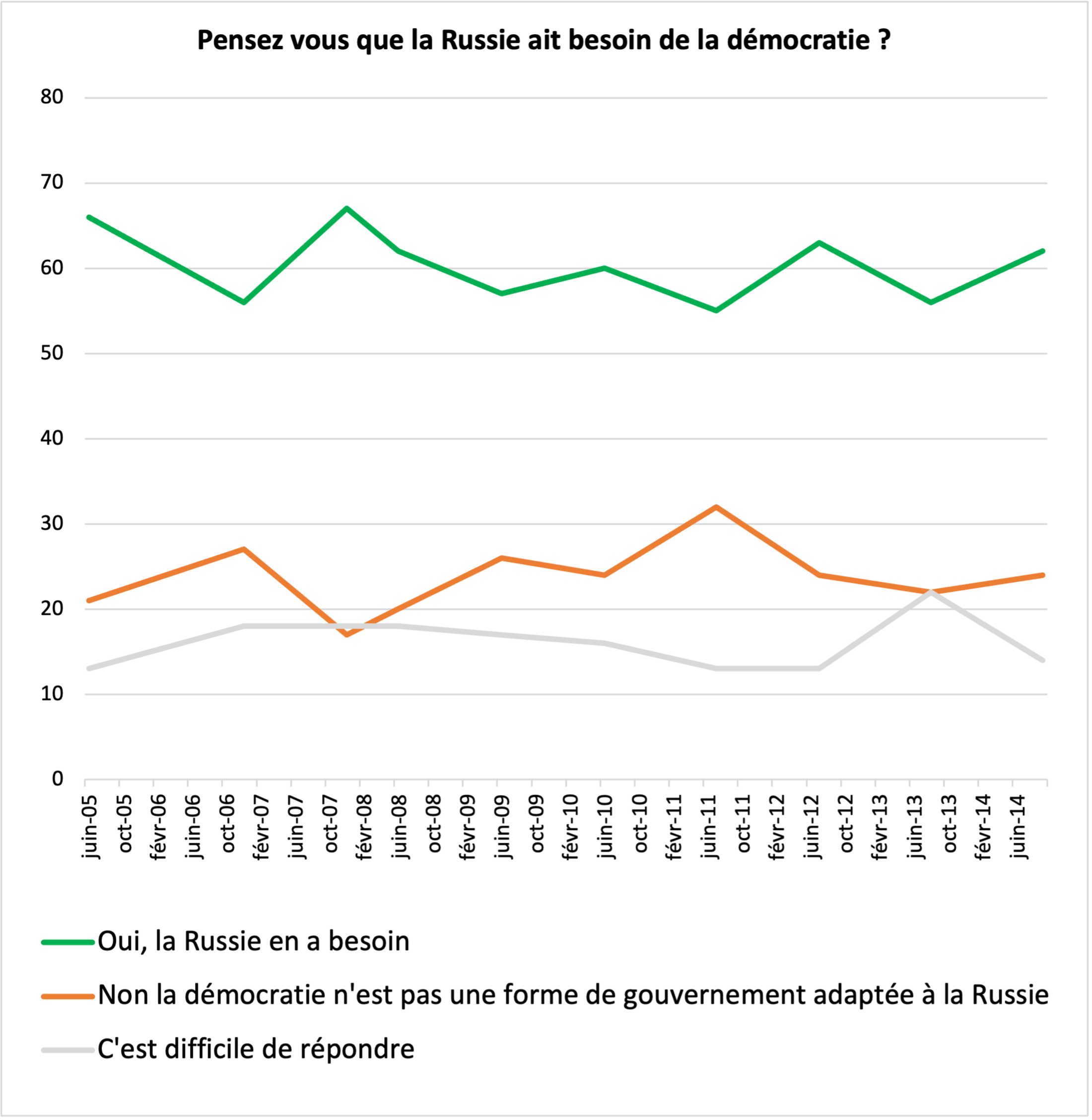

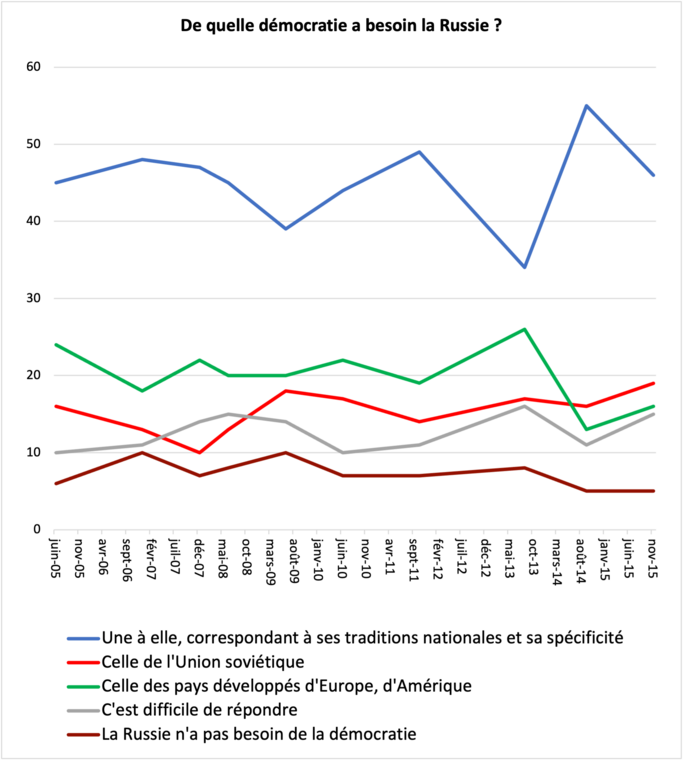

Une autre série de Levada permet de commencer à le faire. Elle s’arrête cette fois en 2015. Il s’agit de la réponse à la question « De quelle démocratie a besoin la Russie ? », avec trois choix proposés – le modèle occidental, le modèle soviétique, et une forme de démocratie adaptée aux traditions nationales et à la spécificité du pays. Comme on le voit dans le dernier graphique, c’est ce dernier modèle, qui, avec 46 % des réponses, est le très bon premier, devant celui de l’URSS (19 %) et celui des pays développés d’Europe et d’Amérique (16 %).

Agrandissement : Illustration 3

Ce qui me semble le plus significatif dans ces résultats, c’est qu'avec cette question plus ouverte, le nombre de ceux qui indiquent que la Russie n’a pas besoin de la démocratie tombe à 5 % en 2015. On peut facilement en conclure qu’il y a besoin de préciser ce que veut dire le dire le mot démocratie, pour les Russes (et probablement pour nous aussi), avant de mesurer le niveau d'adhésion qu'il suscite.

Cherchons donc, si nous voulons parler démocratie avec les Russes, à comprendre ce qui, dans cette attente attrape-tout d'une démocratie qui leur soit propre, ne se réduit pas à l'auto-légitimation de conservatisme et de l'autocratie, ou à une référence attendrie, matinée de balalaïka et de tabliers brodés, aux communautés rurales russes du XIXe siècle – celles de l'autogouvernement, mais aussi du servage. Ce pourrait aussi être la décentralisation, ou, pour en revenir à la thématique de ce blog, le développement de formes de solidarité reposant sur des initiatives citoyennes. J’en reparlerai, c’est mon antienne. En tout cas, ne nous arrêtons pas au passé, ne confondons pas les Russes et leur pouvoir, pensons aussi à ce qui pourrait être en train de se forger.

Ne prenons pas non plus le peuple russe de haut. J’ai rappelé dans le chapô de ce billet qu’un sondage de l’IFOP de 2018 indiquait que 41 % des français adhéraient à l’idée de confier la direction du pays à un pouvoir autoritaire. Ce n’est pas à notre honneur, ce n’est malheureusement pas loin de 47 %. Chez nous aussi la démocratie est un peu malade, et à construire ou reconstruire, non dans des discours et des réformes constitutionnelles, mais d’en bas, par les citoyens.