Il est un phénomène singulier, né d’une expérience répétée qui en valide l’authenticité : généralement, on se souvient avec précision en quelles circonstances de lumière, le choc bienfaisant consécutif à la découverte d’une écriture s’est produit. Pour Jon Fosse, en cet automne 1997 et à la faveur d’une commande tout à fait hasardeuse du tapuscrit « Quelqu’un va venir » (1) auprès de la Maison Antoine-Vitez, j’ai encore en mémoire la crudité violente des ciels délavés bleu clair de la Drôme, en ce sud de la France où je venais de m'installer, pour contribuer à l’édification de ce qui allait devenir, quatre ans plus tard, la Comédie de Valence. Habitué, depuis cinq ans à la tourmente grisée des pénombres souvent monochromes du ciel parisien, j’ai mis des semaines à m’habituer aux enviables surfaces parfois aveuglantes de la lumière, que semait un soleil permanent inondant jusqu’aux ruelles étroites de la ville et s’insinuant durablement dans les maisons, bureaux et appartements, en la plus infime ouverture perçant murs ou toits.

Et la lecture de Quelqu’un va venir, grâce à la rigoureuse adaptation en langue française par Terje Sinding, le traducteur de quasi toutes les œuvres de Jon Fosse, venait alors jeter une ombre presque palpable et régénératrice, apaisante, au milieu de ces bains de lumière que j’éprouvais de façon si vive en ce nouveau quotidien.

Cette sensation si marquante fut, quelques mois plus tard, confirmée par la lecture de Melancholia, récit en prose du même Jon Fosse, paru chez P.O.L. (2). Aidée principalement par le fait que l’auteur se focalise, en celui-ci, sur la façon qu’a le peintre Lars Hertevig, d’essayer d’apprivoiser la lumière pour la faire se mouvoir sur ses toiles.

Le metteur en scène pour qui je travaillais alors n'étant pas particulièrement intéressé par Quelqu'un va venir, que je lui avais proposé de découvrir grâce au tapuscrit, j'en ai parlé à Claude Régy, au téléphone, qui ne masqua pas longtemps sa surprise, puisqu'il pensait, alors qu'il avait déjà décidé de créer la pièce en langue française, que personne, à part lui, n'en connaissait l'existence. Que Régy se soit épris de l'écriture de Fosse ne m'étonnait guère. Je connaissais son goût pour les partitions trouées, épurées mais poétiques et musicales, à l'instar d'un Maeterlinck, dont il avait créé déjà deux pièces. Deux ans plus tard, me rendant à Nanterre, au Théâtre des Amandiers, pour voir son adaptation scénique de Quelqu'un va venir, la proposition confirmait, si besoin était, que l'auteur norvégien était bel et bien un allié indispensable à l'esthétique constamment en recherche et en éveil du metteur en scène qui avait, auparavant, fait découvrir, en France, Edward Bond, Botho Strauss, Harold Pinter, etc. Tous dramaturges aux aguets constants pour la valeur du silence qui doit compter parfois autant que la partition textuelle, lorsqu'ils écrivent. Et Régy de continuer, ensuite, à inventer ses "non spectacles" fort éloquents, puissants, d'après les textes de Jon Fosse: Melancholia 1, puis Variations sur la Mort (Théâtre national de la Colline, en 2001 et 2003).

Le plus objectivement possible, même si les lecteurs réguliers de ce blog ne savent que trop l'admiration et l'amitié qui m'ont toujours lié à Régy, il fut manifeste que d'autres spectacles vus à partir de la littérature dramatique de Jon Fosse n'atteignait jamais ce haut degré d'évidence gagné par le fondateur des Ateliers Contemporains. Un jour en été, vu à Vidy-Lausanne et mis en scène par Jacques Lassalle souffrait d'une version hésitant sans cesse entre une abstraction figurative assez grossière et un réalisme hors de propos. Tandis que Je suis le vent, vu aux Nuits de Fourvière de Lyon, en 2011, mis en scène par Patrice Chéreau, frôlait le contre-sens, selon moi: en dépit d'une esthétique comme toujours très travaillée et flatteuse pour l'oeil chez l'ancien enfant terrible supposé de la mise en scène théâtrale, on pouvait en effet regretter qu'il en restât à la fable presque littérale sans parvenir à faire ressentir que les deux personnages de I'm the wind (Chéreau avait délibérément choisi de faire interpréter la pièce à deux acteurs britanniques et donc, en langue anglaise) sont, en fait, un seul et même individu, déchiré, écartelé par deux ambitions en apparence contradictoires: le goût de vivre et l'envie de mourir.

Car c'est là l'un des motifs récurrents, obsessionnels, que l'on retrouve toujours dans les oeuvres dramatiques autant que dans les romans de Jon Fosse: un voeu de réconciliation des contraires, propre à soulever toutes les complexités qui semblent diviser quand il faudrait plutôt les additionner, chez chaque être et en chaque chose d'ici bas. Minimaliste de prime abord, le style de Jon Fosse sait maintenir à la fois le long motif principal d'une fable souvent ténue tout en s'attachant aux infimes détails qui la constituent puis la font - à peine- évoluer. Jusqu'aux points de rupture où, à la faveur d'un changement de focale, le point de vue lentement se métamorphose puis s'inverse. Répétitions, effets de scansion, phrases nominales ou en suspens sont les stigmates privilégiés d'une écriture qui semble oralisée quand elle est de pure intériorité et vice-versa. Cela pré-suppose, pour le lecteur ou l'auditeur, une minutie d'attention particulière. Mais qui n'est pour autant pas contrainte absolue.

En somme, comme le profère le locuteur ou la locutrice d'un des textes les plus brefs de Jon Fosse:

"le plus important n'est pas de se souvenir

mais d'oublier

bref silence

car en oubliant

on se souvient aussi

mais d'autre chose

oui ça va sans dire

très bref silence

et toujours c'est autre chose

que l'on préfère (...)" (3)

Dans un texte où Jon Fosse fut prié de dire son rapport à l'écriture, le romancier déclarait:

"... lorsque j'écris un texte qui me paraît bien écrit, quelque chose de nouveau vient au monde, quelque chose qui n'était pas là auparavant, j'ai en quelque sorte créé une présence, et cela, le plaisir de faire surgir par l'écriture de personnages et des histoires, voire des univers, que personne ne connaissait auparavant, pas même moi, cela m'étonne et me réjouit. Personne ne connaissait cela avant que je ne l'écrive. Et d'où cela me vient-il? Je ne sais pas, car pour moi aussi cela est nouveau. Jamais je n'y avais pensé auparavant. L'écriture, la bonne écriture devient ainsi le lieu où quelque chose d'inconnu, quelque chose qui auparavant n'existait pas, se met à exister." (4)

Novatrice, l'écriture de Jon Fosse méritait, justement, que le Prix Nobel de Littérature lui soit cette année attribué. Il faut avoir envie de partir à l'aventure et vers "l'inconnu qui creuse" selon la formule consacrée du poète français René Char. Novatrice, sa "septologie I-II - L'autre Nom" l'est assurément. On pourra toujours se reporter à un article précédemment paru sur ce blog. (5).

Novatrice, surtout, est la façon unique qu'a Jon Fosse de disposer ses personnages à connaître les affres d'une Tragédie. Quelle qu'elle soit. Sans rien hiérarchiser, qu'elle soit conséquente ou mineure, la tragédie s'immisce en chaque destinée. Et son écriture s'emploie à la faire advenir progressivement. Loin de l'emphase habituelle, la tragédie chez Jon Fosse avance mais avec une quasi sérénité, une tranquillité inédites. Pressentie grandement et souvent par les personnages, elle se confirme peu à peu, non sans avoir tenté d'être déboutée par celle ou celui qui va néanmoins, presque en toute lucidité (lumière, encore); au-devant d'elle.

Fatalité n'est pas destin tracé à l'avance qui viendrait menacer l'un ou l'autre. Chez Jon Fosse, comme d'ailleurs chez Maeterlinck, le je est toujours cet autre qui est nous.

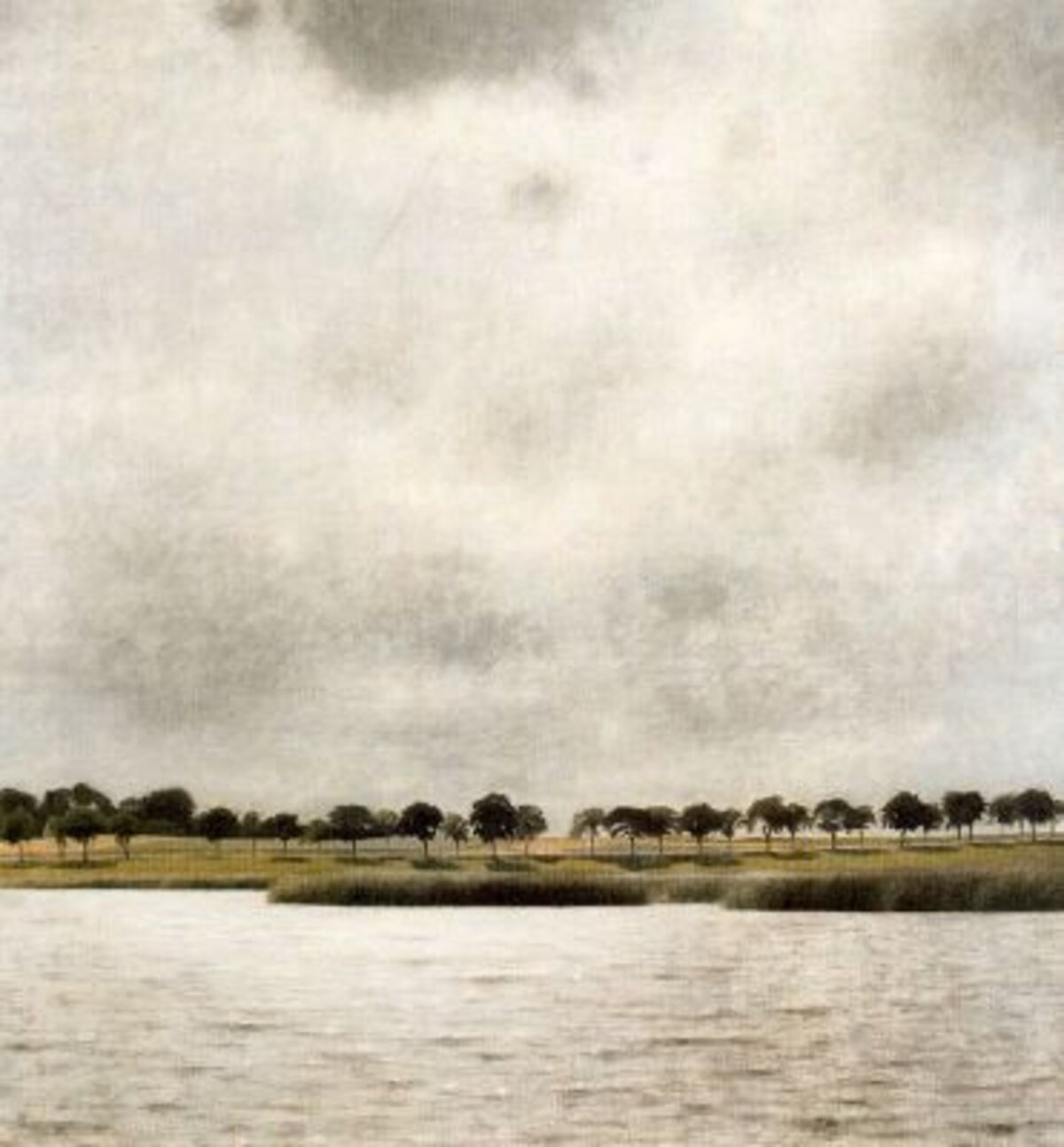

Volontiers inspiré par les peintres, Jon Fosse compose son écriture à la manière de Wilhelm Hammershoi, artiste de la fin du XIXè siècle, longtemps réputé puis tombé progressivement dans l'oubli par les musées et galeries d'Europe et du monde entier, pourtant considéré comme le "Vermeer danois", et suscitant un regain d'intérêt, depuis une quinzaine d'années.

Sur ses toiles aussi, semble régner une trouble fatalité. Mais qui serait comme vernie, recouverte d'une chape de silence empêchant de raconter l'emprise de péripéties mouvementées ou d'un tourment absolu. L'attachement à la lumière est un autre point commun à Hammershoi et à Fosse. Laquelle n'est jamais fixe, jamais définitive. Mais semble danser surtout dans des nuées de poussières, des effluves de drames anciens indicibles, qui s'élèvent ou retombent calmement sur un paysage ou une scène d'intérieur.

La présence diffuse est leur registre de prédilection commun. Puisque, tout en s'exposant, ce qui se montre veille aussi à maintenir, par devers-soi, la source inaltérable qui a pour nom: secret.

" (...) Car l'âme on ne la voit jamais

elle ne se laisse pas voir

bref silence

c'est comme ça

Silence

L'âme c'est comme ça

Bref silence

Qu'on laisse alors les hommes

vivre leur vie

en se cachant

qu'on les laisse vivre dans le secret

Silence

Qu'on me laisse vivre dans le secret

Silence

Oui. (3)

Les récits et romans de Jon Fosse sont publiés par les éditions P.O.L., Christian Bourgois et Circé, son théâtre par L'Arche Editeur.

notes:

(1) : Quelqu'un va venir, de Jon Fosse, texte français traduit du norvégien par Terje Sinding, © Paris, L'Arche Éditeur, 1999.

(2) : Melancholia I , de Jon Fosse, roman traduit du norvégien par Terje Sinding, ©, Paris, P.O.L, 1998.

(3): Vivre dans le secret, de Jon Fosse, in Rêve d'automne, théâtre traduit du norvégien par Terje Sinding, © Paris, L'Arche Éditeur, 2005.

(4) Jon Fosse, La Gnose de l'écriture, in LEXItextes n°4 -, © Paris, co-édition Théâtre national de la Colline et L'Arche Éditeur, 2000.

(5): article du 4 octobre 2021, "Rentrée littéraire 2021: Jon Fosse, L'Autre Nom", par D. Laboutière, lire ici