« Les prudes vis-à-vis des idées et des mots sont, avant tout, ceux qui restent dépourvus de toute pruderie devant les effets barbares que désignent les mots en question » Günther Anders

Conspiration du silence, assassinat psychique, terrorisme familial, meurtre d’identité…L’évocation de l’inceste suscite d’emblée une forme d’effroi, expliquant sans doute la tentation d’occulter cette réalité trop difficile à nommer et à assumer. Or, nous pouvons indéniablement constater une forme de prise de conscience collective à l’égard des agressions sexuelles infligées aux enfants et des pratiques incestueuses. Dès lors, l’ampleur et la gravité de ces actes ne peuvent plus être silenciées, même si cette problématique reste insuffisamment prise en compte dans les politiques de santé, de dépistage et de prévention.

D’après une récente enquête IPSOS, 10 % des Français déclareraient avoir été victimes d’inceste, dont 80 % de femmes et 20 % d’hommes, soit 6,7 millions de personnes. L’enquête VIRAGE de l’INED qui portait sur les violences sexuelles en général indique qu’un peu plus de 4 % des femmes et un peu moins de 1 % des hommes auraient subi, dans l’enfance, des viols ou tentatives de viol par des membres de leur famille ou des proches.

Le tabou de l’inceste serait-il en train de se désacraliser, à travers la révélation de sa prégnance ? De facto, sa dimension absolument proscrite a sans doute contribué à scotomiser la réalité des pratiques incestueuses : puisque c’est interdit, cela n’existe pas… Or, les témoignages émergent désormais sur plusieurs fronts et, au-delà des récits d’abus et de viols, l’inceste peut également apparaitre dans sa dimension instituée, comme une véritable matrice des dominations, « une organisation de la violence (…) sourde et inapparente, mais d’autant plus tenace ; souterraine et secrète, mais d’autant plus résistante. Au demeurant jamais individuelle, mais au moins duelle, et le plus souvent familiale » (P.-C. Racamier, « L’inceste et l’incestuel »).

Au-delà des témoignages et des annonces médiatiques, il est encore difficile d’appréhender l’inceste comme un fait social total, constituant la face obscure des dimensions de domination inhérentes à notre condition originaire de vulnérabilité et de dépendance. De fait, les violences incestueuses impliquent l’organisation familiale mais viennent aussi questionner, de façon plus globale, les pratiques d’appropriation, de chosification, en rapport avec le spectre des jouissances non restreintes. L’inceste viendrait ainsi réaffirmer, sans cesse, les apories et les limites de notre socialisation humaine, du fait des renoncements qu’elle implique.

D’ailleurs, selon Françoise Héritier, la fonction sociale de la prohibition de l’inceste consisterait aussi à sortir du confinement affectif, à s’extraire de l’attrait pour le même et l’identique. En conséquence, les pratiques incestueuses témoignent d’une dynamique antisociale à l’œuvre, de façon plus ou moins insidieuse…

Agrandissement : Illustration 1

Dans ce contexte, depuis mars 2021, la « Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants » (Ciivise) a pour mission de « formuler des recommandations pour mieux prévenir les violences sexuelles, mieux protéger les enfants victimes et lutter contre l’impunité des agresseurs ».

Comme le souligne cette commission, « quatre faits majeurs ont accompagné et soutenu cette prise de conscience : les revendications des mouvements associatifs, le développement des connaissances sur le psychotraumatisme, l’expression publique d’un grand nombre de victimes sur les réseaux sociaux, de #Metoo en 2017 à #MetooIncest en 2021, et des affaires judiciaires qui ont heurté l’opinion publique et conduit à changer la loi pour mieux prendre en compte l’asymétrie entre l’enfant et l’adulte ».

De fait, pour conférer une dimension véritablement politique aux pratiques incestueuses, il convient sans doute de dépasser le caractère tragique de tel ou tel fait divers, qui tend à individualiser les enjeux. En l’occurrence, l’inceste renvoie aussi à la nécessaire reconnaissance de la vulnérabilité infantile, et au fait que la famille n’est pas toujours un espace sécure et bienveillant…De surcroit, le statut de la parole enfantine est également un déterminant essentiel ; en l’occurrence, il faudrait véritablement « déconfiner le silence de l’enfant incesté » …

Nonobstant, dès que la « parole se libère », on peut observer une tentation de la bâillonner. Et l’inceste est particulièrement sujet à ce genre de mouvement rétroactif de dénégation, ou encore de banalisation et de dilution. Ainsi, Hélène Romano peut-elle souligner le « décalage entre les annonces politico-médiatiques et la réalité du terrain »…d’ailleurs, la révélation des faits d’inceste reste parfois lettre morte ; 4 victimes sur 10 indiqueraient ainsi que le « confident » n'a rien fait, et la part des signalements d’enfants victimes de violences sexuelles par les médecins reste beaucoup trop faible.

Pourtant, les viols et les agressions sexuelles infligés aux enfants sont une réalité d’une très grande ampleur de par leur nombre et leur gravité. Outre la nécessaire indignation éthique, il faut aussi considérer que les conséquences psychiques et médicales de l’inceste sont extrêmement sérieuses et pérennes. Alors que l’inceste réduirait la durée de vie de 20 ans en moyenne, les moyens mobilisés pour le prévenir, le repérer ou le réduire paraissent finalement bien insuffisants…

Agrandissement : Illustration 2

Cependant, une pétition récente alerte à nouveau sur les conséquences dramatiques d’une certaine négligence à l’égard des pratiques incestueuses : « sans protection ni soins spécifiques précoces des troubles psychotraumatiques (…), les victimes ont un risque de mort précoce par homicides, suicides, accidents, maladie liées au stress de subir de nouvelles violences, 1 sur 2 fait des tentatives de suicides et des dépressions à répétition, de troubles anxieux majeurs, de troubles du sommeil et de l’alimentation, de conduites addictives et de conduites à risque, de douleurs chroniques, de troubles cardio-vasculaires, gynéco-obstétriques, endocriniens, gastro-digestifs, locomoteurs, immunitaires, neurologiques, etc ». En outre, « le premier facteur de risque de commettre des violences est d’en avoir déjà subi dans l’enfance ».

Malgré ces constats effarants, certains discours tendent à vilipender les professionnels qui viendraient signaler des situations préoccupantes, en particulier dans le cas d’enfants présentant un handicap neurodéveloppemental, comme si cette condition particulière « préservait » des abus de l’entourage…

Dès lors, à l’encontre de ses défenseurs systématiques de la famille, refusant de considérer que les parents puissent parfois être des agresseurs, la Ciivise préconise par exemple certaines mesures spécifiques :

- Suspendre les poursuites disciplinaires à l’encontre des médecins protecteurs qui effectuent des signalements pendant la durée de l’enquête pénale pour violences sexuelles contre un enfant.

- Prévoir, dans la loi, la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant.

- Prévoir, dans la loi, le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violences sexuelles incestueuses contre son enfant.

Mais, au fond, l’inceste est-il une fatalité, par-delà les enjeux socio-historiques ? Une sorte de propre de l’être humain, contre lequel il serait vain de lutter ? Dans « le totémisme aujourd’hui », C. Lévi-Strauss montrait que la prohibition de l’inceste ne dépend pas des degrés de parenté biologique, mais de la spécificité de telle ou telle organisation sociale qui désigne certaines personnes en tant qu’apparentées et interdites de transactions sexuelles. La notion d’inceste serait ainsi consubstantielle aux structures de la parenté, en dépit de leurs variations géographiques, historiques et culturelles. Or, il semblerait que la transgression de cet interdit puisse aussi être une forme d’universel, traduisant sans doute la persistance d’une attraction particulièrement résistante.

De fait, dans de très nombreux récit mythologiques, l’origine est imprégnée par l’inceste, le meurtre (infanticides et parricides) et le cannibalisme…Or, dans le mythe, « tout l’humain est engagé » (Gaston Bachelard). Ainsi, la fascination qu’exerce ces narrations traduit sans doute l’intensité de ces passions interdites, et le besoin permanent de s’en protéger pour garantir la cohésion sociale.

« A l’origine des grandes civilisations, un même père, dangereux, criminel, incestueux et craint s’impose. Celui-ci n’a pas disparu de nos cultures et de nos esprits » (Laurence Croix).

De fait, les récits anthropogoniques sont très souvent empreints d’incestualité et d’enclosure dans le même. En l’occurrence, selon « La Genèse », nous serions tous les descendants d’Adam et Eve, celle-ci étant d’ailleurs conçue à partir d’une côte de celui-là, lui-même créé à l’image de son Père…Et les histoires d’inceste pullulent dans leur généalogie, à l’instar de Loth et ses filles : « Faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui ; ainsi de notre père nous susciterons une descendance » (Genèse 19, 30-38) …Bref, le fruit véreux de l’inceste serait inséminé dès notre origine…

Dans d’autres narrations cosmogoniques, il n’existe pas de figure paternelle à l’origine. Ainsi, les mythes grecs racontent l’émergence de toutes les créatures à partir d’une unité première. A l’origine, un inceste fondateur, archaïque, associé à l’obscurité la plus totale : la divinité féminine primordiale, Gaïa, engendre seule Ouranos (le Ciel), avec lequel elle s’accouple dans une étreinte permanente, empêchant ses enfants de naître – Titans, Cyclopes et autres Géants pré-Olympiens ; « C’était (…) de terribles fils que ceux qui étaient nés d’Ouranos et de Gaïa et leur père les avait en haine » ; « A peine étaient-ils nés qu’au lieu de les laisser monter à la lumière, il les enfouissait tous dans le sein de Gaïa » (Hésiode).

Cette débauche originelle, amorcée par un acte incestueux, se poursuit avec l’émasculation d’Ouranos, par son propre fils Kronos, bras armé de sa mère…Cette castration autorise alors une forme de répétition intergénérationnelle du traumatisme, Kronos incorporant ses propres enfants pour éviter d’être renversé par eux. Et, dans cette terrible descendance, l’extermination, le meurtre, le cannibalisme, le viol, l’inceste et le sacrifice constituent autant de moyens mobilisés pour asseoir le pouvoir et exercer sa domination. Bref, nous approfondirons d’autres récits mythiques autour de l’inceste, mais on peut déjà voir à quel point cette thématique de l’appropriation haineuse et destructrice dans la famille est un sujet primordial dans l’imaginaire humain. Par ailleurs, l’inceste « déifie », confère un statut d'exception ; seules les divinités humanisées, telles que les Pharaons, ont le droit de posséder sexuellement leur ascendance ou leur progéniture, affirmant par là leur pureté suprahumaine et sa pérennisation. Ainsi, chez les aristocrates de l’Egypte Antique, de l’Ancienne Perse et de l’Empire Incas, les mariages entre frères et sœurs sont institués par des règles d’unions sacrés.

Agrandissement : Illustration 4

Et les Grecs considèrent l’inceste, sans le nommer, comme une outrance réservée aux Dieux, exclue du droit des hommes. Aux confins extrêmes de l’accomplissement de l’inceste, se retrouve le thème de l’accouplement avec le divin, de l’indifférenciation avec l’Origine et le Grand Tout, témoignant d’un refus de la séparation et de l’individuation.

Nonobstant, le terme inceste serait apparu dans les écrits religieux vers 1350, venant du latin incestus, c’est-à-dire non-chaste, impur, souillé. Et son antonyme castus renvoie à l’idée de coupure, de privation, voire de castration…L'inceste est donc ce qui échappe au manque et à l'incomplétude...

En tout cas, s’il y a sans doute un invariant culturel et anthropologique, c’est celui de la tentation incestueuse, avec le risque d’un passage du fantasme à l’acte. Ce qui ne veut sans doute pas dire que l’inceste est inévitable, tel un destin inamovible. Car ce qui est susceptible de varier, c'est la possibilité de le nommer, de le dénoncer, de sortir du silence, de soutenir les victimes, de condamner sans ambiguïté les agresseurs.

Sur le plan anthropologique, il a pu être observé que certains groupes humains peuvent tolérer voire approuver l’inceste en tant que comportement privilégié, alors que dans d’autre sociétés le concept d’inceste n’existe pas ou est signifié d’une toute autre manière. En effet, dans certaines sociétés existent une interdiction absolue, dans d’autres domine une permissivité relative, et dans d’autres encore s’impose une prescription sélective, avec des sanctions ajustées à la nature de la prohibition. Dans les communautés traditionnelles, les règles qui gouvernent le statut de l’inceste sont plus ou moins complexes et exigent sans doute une compréhension spécifique, qui se différencie des représentations occidentales.

Ainsi, « chez certaines tribus des montagnes du Cambodge, le mariage entre frère et sœur est permis ; chez les Indiens Kuki, seule l’inceste mère-fils est interdit ; tandis que chez les Kalang de Java, les mariages entre mère et fils portent bonheur et apportent fertilité et abondance. Certaines peuplades (en Ouganda, à Ceylan, dans les Îles Sandwich) expriment des opinions plus nuancées et appliquent la prohibition de l’inceste à tout individu, à l’exception des rois et des chefs de tribu. D’autre tribus (Sibérie du Nord) interdisent les mariages incestueux, mais acceptent la défloraison de la jeune fille par son frère ou par son père avant son mariage ; chez les Cingalais, c’est le frère qui déflore sa sœur avant le mariage ; chez les Sénégalais et les Moluquois, ce rôle incombe au père. En Afrique Centrale, certaines tribus pensent que les rapports sexuels avec sa sœur rendent un guerrier invulnérable ; ce dernier est autorisé à pratique cette forme d’inceste à la veille d’un combat » (Yves-Hiram L. Haesevoets).

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la forme des prohibitions en fonction des structures de parenté, nous nous situons là sur le plan des représentations, des interdits, des discours. D’ailleurs, la prohibition de l’inceste ne dépend pas toujours des degrés de parenté réels, mais aussi du rapport social qui désigne la place des sujets dans des rapports de filiation et d’alliance. Or, sur le plan des pratiques, la réalité de ce qui peut se faire est susceptible de se révéler bien différente…

En l’occurrence, toute dynamique groupale, et qui plus est familiale, est hantée par le spectre de sa "pervertibilité", de la résurgence de l’emprise, de la destructivité et de la jouissance non bornée. L’enjeu est alors de ne pas se maintenir dans l’illusion ou le déni, mais de pouvoir mettre au travail cet écueil omniprésent, qui peut évidemment se rejouer dans n’importe quel collectif. A cet égard, l’horizontalité ou l’absence de hiérarchie ne préservent évidemment pas de la résurgence des mouvements de domination et des emprises insidieuses… De fait, les collectifs militants sont évidemment « rattrapés » par les dérives autour de l’emprise, de l’encloisemement, de la domination et des clivages, malgré l’érection de contre-normes censées être protectrices, mais devenant aussi très injonctives et excluantes.

Au fond, l’inceste est à la fois un drame individuel, mais aussi et toujours relationnel, impliquant le groupe familial dans une dimension synchronique et transgénérationnelle, ainsi que les arrière-plans sociaux et culturels – tout cela en même temps…L’inceste se tisse à l’interface du plus intime et des dimensions les plus collectives, sur une ligne de crête entre le fantasmé et l’agi, entre le privé et le politique, avec en toile de fond les enjeux de la domination, de l’appropriation et du silence…

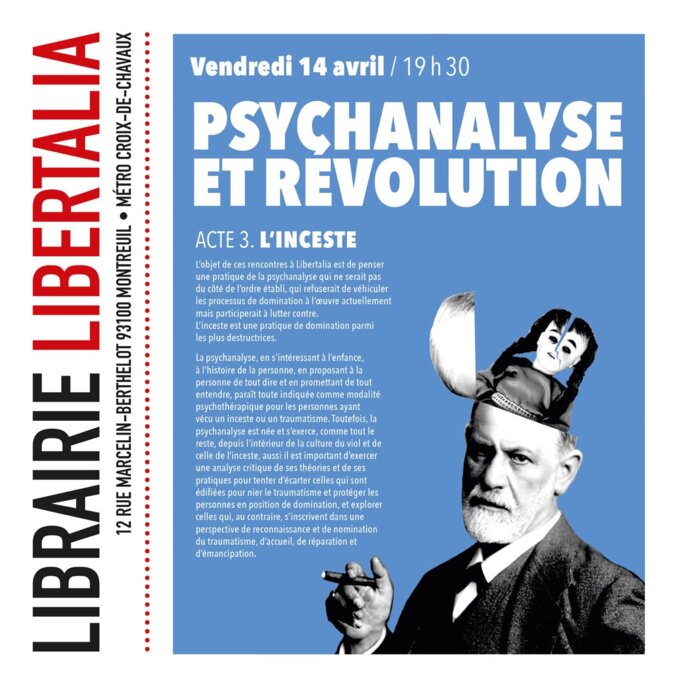

L’évocation de l’inceste mobilise d’ailleurs des enjeux collectifs tout à fait singuliers, qui disent sans doute quelque chose du malaise, des angoisses et des défenses charriées par cette thématique ; l'ombre de l'inceste tombe sur le groupe…Ainsi, à l’occasion d’un groupe de travail cherchant à mobiliser certaines pratiques psychanalytiques dans une perspective émancipatrice et militante, nous avons pu observer des mouvements assez significatifs. Ce groupe ouvert, « Psychanalyse et Révolution » s’est déroulé à plusieurs reprises à la librairie Libertalia de Montreuil, et deux soirées ont été dévolues plus spécifiquement à la question de l’inceste.

Agrandissement : Illustration 5

Lors de la première session, des présentations thématiques avaient été préparées, pour introduire cette problématique compliquée. Or, ces prises de parole « professionnelles » ont manifestement attisé une certaine frustration et le besoin du public de réagir, de témoigner, de façon parfois très vive, voire très crue, abordant de façon pêle-mêle la question du plaisir, l’implication du patriarcat, le rôle des femmes, mais aussi des ressentis très intimes en rapport avec des vécus traumatiques, etc.

Dans l’après-coup, il avait donc été décidé de laisser davantage libre-cours aux paroles qui pouvaient émerger dans le public, en resituant au préalable les enjeux d’un tel groupe, sans finalité soignante, ouvert à des non-professionnels, et dégagé de toute prétention didactique ou experte. Or, à cette occasion, il a été essentiellement question du cadre, des règles, de la recherche d’un accueil « safe », des outils, des guides ou des protocoles normatifs pour protéger, pour border la jouissance, pour éviter la résurgence des dominations et des privilèges, pour apporter des garanties, de façon assez formelle voire abstraite. Paradoxalement, le besoin de sécurisation semble également pouvoir attiser un refus du tiers, du différent, de l'autre..Il s'agit alors de se retrouver dans une forme d'équivalence, de mêmeté ou d'entre-soi, qui pourrait garantir la protection, en évacuant l'intrusion et l'agression de l'extérieur à travers le repli et l'indifférenciation. Mais là se déploie sans doute un fantasme à tonalité assez incestueuse : restons entre-nous, méfions-nous de l'extérieur, la violence n'existe pas dans notre sphère d'intimité, elle ne peut qu'être importée par l'altérité. L'espace familial et communautaire serait forcément préservé des abus et des maltraitances...cela ne peut exister chez Nous. A ce propos, voici une longue citation d'Elsa Dorlin : "Il faut aussi prendre la mesure de ce que ces stratégies ont fait aux collectifs eux-mêmes, aux vies militantes, aux corps militants ; les impasses dans lesquelles ces derniers se sont épuisés, voire autodétruits. L'injonction à être safe, en sécurité, "entre soi", "chez soi", équivaut à une politique de contrôle des mouvements de contestation qui s'avère des plus efficaces pour les cantonner. Acculer à des stratégies séparatistes plus ou moins réfléchies où les militants.e.s se protègent en délimitant des espaces "sécurisés, répondant de façon mimétique à un "pacte de sécurité", le relayant, le généralisant. Dans ces espaces prétendument safe, où l'on se retranche entre pair.e.s, ces dernier.e.s seraient, par définition, sans danger. L'entre-soi safe est alors défini par opposition à une extériorité insécure, suscitant la peur ou la haine ; ce qui rend proprement impensable ou inacceptable de considérer que les rapports de pouvoir, la conflictualité, les antagonismes subsistent inévitablement à l'intérieur et s'exercent sans discontinuité. En restant dans un tel cadre d'intelligibilité imposé, la seule "défense" face à l'insécurité tapie dans l'intimité même des collectifs, pour ceux d'entre eux qui refusent légitimement de s'en remettre à la police ou à la justice d’État, est de cloisonner, quadriller, sécuriser encore un peu plus les lieux communautaires - isolant telle personne pour que sa seule présence ne fasse pas violence à telle autre ; excluant, excommuniant, tel.l.e pair.e parce qu'elle/il a failli, trahi, en exerçant son pouvoir dans l'entre-soi. Des institutions DIY se constituent alors comme des simulacres monstrueux : s'il s'agit de ne pas s'en remettre à la police et à la justice dominantes, on en autorise de fait des émanations qui colonisent les collectifs. Cette gestion au quotidien des violences intermilitantes, ne pouvant être vécues que sur le mode d'offenses et de blessures subjectives, est chronophage, anthropophage pour les collectifs. Elle entame l'imaginaire qui rend possible la création d'autres modalités de travail sur la violence. Elle est aussi émotionnellement et politiquement épuisante, elle désoriente les processus de conscientisation politique, elle abîme les engagements". Cette longue incise n'est pas sans rapport avec les dynamiques incestueuses susceptibles de s'immiscer au sein des groupes, à partir du moment où la tentation du repli et du même amène à fétichiser un fonctionnement autarcique s'émancipant des restrictions de jouissance et de la Loi Commune...

Mais revenons-en aux soirées "Psychanalyse et révolution" concernant l'inceste. Sans doute, l’ouverture à une certaine liberté attise-t-elle une forme d’appréhension concernant la résurgence de l’insécurité, de l’incertitude, de la vulnérabilité, voire de la violence, avec en toile de fond le spectre de l’incestualité. Au contraire, quand les supposés « sachants » avaient proposé des interventions plus formalisées et « cadrées », une certaine protestation avait pu s’exprimer, suscitant le besoin d’exprimer des vécus intimes très chargés, parfois effractants, en tout cas difficiles à pouvoir « métaboliser » et élaborer collectivement.

L’inceste, dans sa dimension groupale, suscite donc un effroi évident ; d’un côté, il peut y avoir un ressenti de privation, de soumission voire d’écrasement. De l’autre, le besoin de retrouver l’illusion d’une protection, de procédures protocolaires qui permettraient d’évacuer définitivement les transgressions et abus et de garantir à coup sûr la sécurité. Au fond, le spectre de l’incestuel pourrait également entraver la possibilité de renverser les rapports de domination, de relancer des dynamiques instituantes, de tisser des possibilités de jeu. Toute transformation dans les rapports, tout rapprochement, seraient alors vécus comme une intrusion ou un risque d’indifférenciation.

Par ailleurs, dans une dynamique institutionnelle - comme familiale - dénoncer l’abus revient à s’exposer au rejet, mais aussi à détruire l’ordre institué, sans garantir sa survie, ce qui peut être très angoissant…

Au fond, l’inceste est une situation limite, mettant à mal nos capacités de représentation, de pensée, induisant des effets de sidération, des surgissements, ou des mises sous silence. Par ailleurs, on peut aussi observer des phénomènes de clivage et de morcellement : on ne va appréhender l’inceste qu’à travers une facette, en occultant d’autres dimensions essentielles.

Ainsi, on constate souvent une collusion entre inceste et pédocriminalité ou culture patriarcale du viol. Ainsi, dans une émission « D’à l’air libre » intitulée « L’inceste est partout », il est fait mention de l’ouvrage de Vanessa Springora « Le consentement » ou encore du témoignage d’Adèle Haenel concernant des abus de « prédateurs » adultes sur des mineurs. Certes, il y a évidemment des recoupements ou des zones de superposition entre les pratiques incestueuses et les violences sexuelles imposées aux enfants, à travers notamment les enjeux de l’emprise et du traumatisme. Cependant, il y a aussi un risque de confusion, venant nier la spécificité de l’inceste, à savoir sa dimension intrafamiliale. Or, sur le plan anthropologique, l’inceste semble exister dans tous les milieux sociaux, témoignant sans doute de logiques et de répercussions singulières, en rapport justement avec la question de la filiation, de la parenté, de la transmission…

Il peut certes exister des dynamiques incestueuses ou des équivalents d’inceste en dehors de l’espace domestique, dès lors qu’un transfert parental ou qu’une dimension familiale imprègnent un abus sexuel caractérisé par une forme d’autorité symbolique de l’agresseur, mettant la victime en situation de soumission. Cependant, l’inceste au sens strict concerne la réalisation d’une transaction sexuelle interdite par la structuration des rapports de parenté. Faire ce distinguo ne suppose pas de minimiser les impacts traumatiques, l’omerta et les silenciations relatives à d’autres configurations de violences sexuelles exercées sur des enfants. Mais la rigueur de l’analyse et de la compréhension nécessite sans doute une différenciation afin de pouvoir appréhender des spécificités et des recoupements. Au fond, l’inceste est un cas particulier au sein des abus sexualisés de pouvoir, dont il convient de prendre en compte les singularités et les points communs.

Agrandissement : Illustration 6

Ainsi, il y aurait une nécessité de penser l’inceste à la fois dans la réalité d’une agression sexuelle venant faire effraction, par emprise, sur un corps immature, et exerçant un forçage de la sexualité génitale adulte sur une sexualité infantile ; mais aussi dans sa dimension de transgression d’un interdit fondant l’ordre des générations, la filiation et l’identité. Dès lors, outre les effets purement traumatiques, il y a aussi une dynamique perverse de confusion et d’indifférenciation venant entraver les processus identificatoires et la subjectivation.

L’inceste est à la fois une perversion des règles et des normes tant sociales que familiales, une violation des délimitations et des territoires de l’intime, une confusion entre les touchers du quotidien et l’intrusion corporelle, mais aussi la manifestation d’un abus de pouvoir, impliquant l’usage de moyens coercitifs, exposant un enfant privé de discernement et de consentement à une stimulation sexuelle inappropriée compte-tenu de son développement psycho-sexuel et de sa place dans la famille. De fait, l’adulte exploite les « tendances incestueuses » de l’enfant –ou plutôt sa situation de dépendance affective et d'attachement libidinal-, d’autant plus facilement que le "donneur de soins" représente, instrumentalise, détourne et pervertit l’autorité ainsi que l’amour parental - on retrouve là la collusion indépassable entre soin et domination...Et c’est ce décalage entre l’immaturité infantile tant sur le plan corporel que psycho-affectif, les représentations fantasmatiques, les spécificités d'investissement relationnel, les capacités de symbolisation et d’autonomie, qui prédispose également l’enfant au traumatisme sexuel précoce.

Dès lors, il faudrait appréhender l’inceste à la fois en tant que drame individuel et traumatisme ravageur, mais aussi comme une destructivité à l’œuvre qui concerne le groupe familial, voire l’ordre social, sur un plan transgénérationnel.

A la fois comme un tabou anthropologique et un interdit originaire instituant le collectif, mais aussi comme une « culture » de la domination et une pédagogie de la soumission.

Il faudrait considérer la potentialité incestueuse à la fois comme un fantasme ou une tentation barrée par une prohibition universelle, mais aussi comme la réalité d’une pratique persistante et d’un exercice incarné du pouvoir.

Il faudrait penser à la fois la singularité des situations et des histoires tragiques, mais aussi la dimension collective, culturelle, partagée, ubiquitaire.

Penser à la fois l’effraction traumatique du corps, mais aussi l’emprise psychique.

Penser à la fois l’écrasement du consentement, mais aussi la coupable complicité.

Penser à la fois la douleur, l’effroi, la décomposition, mais aussi la dimension de jouissance mortifère et de gratifications narcissiques, en dépit de leur dimension scandaleuse.

Penser à la fois l’indignation collective, mais aussi les compromissions, les silenciations, voire les communautés de déni.

Penser la condamnation, sans appel, de l’agresseur, le dégoût, le monstrueux, mais aussi, dans bien des cas, sa position de victime et de relais trangénérationnel d’une souffrance indicible.

Penser à la fois la volonté de prévenir, d’empêcher, de traiter, de condamner au niveau des pouvoirs publics, mais aussi les injonctions paradoxales, les contradictions, et les compromissions.

L’inceste produit du vertige, et toutes les affirmations péremptoires et définitives passent forcément à côté de la complexité d’un phénomène surdéterminé et surchargé d’effroi. Dès lors, se plonger dans cette pénombre suppose à la fois du tact, de l’humilité, mais aussi de la détermination et de la rigueur. Il faut en tout cas se garder des réponses toute faites, tout en évitant les errements périphériques qui détournent le regard…On risque en tout cas d’en sortir avec des interrogations plutôt qu’avec des protocoles. La seule certitude sera peut-être qu’il faut écouter la douleur singulière, respecter parfois les silences, ne pas contourner sans pour autant faire intrusion…

En effet, faut-il systématiquement enfermer la victime d’inceste dans une identité traumatique, venir activement « chercher » l’inceste, adopter une grille de lecture univoque et potentiellement aliénante, quitte à prendre le risque du forçage ? Quelle place laisser au fantasme, sans pour autant dénier la séduction abusive ? La notion d’amnésie traumatique ne constitue-t-elle pas un écueil potentiel, dans la mesure où tout symptôme peut alors devenir la trace d’un inceste effacé ? Peut-on tolérer d’être complice du silence, du déni, de la complicité avec les agresseurs ? Peut-on laisser dans l’ombre et silencier la réalité d’une effraction traumatique déterminante pour le devenir d’une personne ? La minimisation ou la scotomisation ne viennent-elles pas rejouer, redoubler et confirmer le traumatisme initial ? Le processus soignant en passe-t-il forcément par la reconnaissance, le témoignage, la condamnation, la justice ? Dans quelle mesure les savoirs théorico-cliniques et les éléments formalisés du cadre psychothérapeutique ne sont-ils pas des défenses pour ne pas nommer, voir, ressentir, accepter, comprendre ?...

Quid de la singularité des situations, des parcours, des vécus ? …Est-il nécessaire de mettre l’accent sur l’affirmation de la dimension victimaire, ou au contraire de reconnaitre la résistance irréductible de la position de sujet ? La « victime » n’est-elle pas qu’une sous-catégorie de personnes, qu’une assignation identitaire non dénuée d’essentialisation ? N’y-a-t-il pas là le risque d’enfermer dans un destin, sans laisser ouvert le champ des bifurcations et des dégagements singuliers ? Dans quelle mesure la terreur suscitée par l’inceste peut-elle néanmoins laisser une place à l’imprévu, aux itinéraires insolites, aux réappropriations subjectivantes ?

Comment réussir à considérer le caractère absolument intime et singulier des éprouvés face à un traumatisme aussi fondateur et ubiquitaire ?

Par ailleurs, le traumatisme se manifestera-t-il par son amnésie et l’émergence de phénomènes dissociatifs ? Ou, au contraire sera-t-il envahissant, inoubliable, faisant en permanence effraction à travers ses réminiscences ?...

Au-delà des destinées et des schémas, force est de constater que, face à la violence incestueuse, certains se fissureront et s’effondreront, même en l’absence de passage à l’acte ; d’autres répéterons les traumatismes subis de façon transgénérationnelle, et expulseront ailleurs la terreur et le trauma ; d’autres apparaîtront comme des forteresses inébranlables malgré l’intensité et l’horreur des abus subis ; d’autres déploieront des capacités étonnantes de sublimation, de créativité ou d’altruisme…Mais faire ce constat ne revient-il pas à exagérer les capacités de « résilience », à se rassurer en envisageant un devenir imprédictible ?

L’extension de la notion d’inceste ne risque-t-elle pas de diluer la réalité, et d’induire des confusions entre des climats incestuels et la réalité d’un viol d’enfant ?

L’inceste n’est-il qu’une circonstance aggravante des agressions sexuelles ? Ou bien relève-t-il d’une logique spécifique, irréductible aux seuls enjeux de l’agression sexuelle ? N’y-a-t-il pas le risque de confondre pédocriminalité et inceste ?

Toute emprise sexuelle commise par une personne en situation d’autorité morale, susceptible d’attiser un transfert parental, est-elle un inceste ? Ou faut-il réserver cette qualification aux violences sexuelles exercées strictement à l’intérieur des rapports de parenté et de filiation ? De fait, l’inceste vient également interpeller la notion de famille, dans un contexte contemporain de recomposition généralisée des structures familiales, de socialisation de la parenté, de dédifférenciation des places...

Or, l’attention portée au tabou, aux interdits en rapport avec la structuration de la famille et la construction sociale des apparentés ne risque-t-il pas de maintenir dans un angle mort les pratiques réelles d’abus sexuel dans l’intimité familiale ? L’accent mis sur les règles de parenté qui contre-indiquent certaines unions ne vient-il pas scotomiser la répétition du viol d’enfants par leurs parents ? L’interdiction de l'inceste est-il un invariant anthropologique garantissant l’ordre social, ou un tabou hypocrite masquant la réitération paroxystique de la violence, symptôme et pilier d’une domination élargie ?

Autant de questionnements qui déconstruisent les certitudes et les simplifications…

Pourtant, de façon relativement stable, 5 à 10% des enfants seraient violés dans leur famille, dans des situations où l’inceste est toujours déjà là, d’une façon ou d’une autre.

En France, suite à une forme d'effacement, on aurait commencé à évoquer le sujet à demi-mots à partir de 1870, du fait de quelques affaires médiatisées - au début du siècle, l'inceste était encore pensé comme une relation consentie, puisant son origine dans la liberté naturelle de l'homme ; d'ailleurs, le code pénal de 1810 ne punissait pas les relations incestueuses, même si l'évitement du scandale justifiait une forme de "confinement". Mais selon Anne-Emmanuelle Demartini, cette libération tardive de la parole ne pouvait alors que prendre la forme de l’allusion, de l’hyperbole ou de la périphrase. Par ailleurs, Fabienne Giuliani souligne que le témoignage des enfants s'est vu de plus en plus décrédibilisé à compter de cette période, avec une représentation de l'enfance sujette à des transformations majeures, mais aussi à de nombreuses ambiguïtés au sein de la société française du XIXème siècle. A partir des années 1980, des témoignages de victimes commencent néanmoins à apparaître dans les médias, notamment celui d’Eva Thomas (« le viol du silence »).

Ce n’est donc que récemment, dans un contexte socio-historique spécifique, que l’inceste a été appréhendé en tant que violence traumatisante, avec un agresseur et une victime. De fait, le tabou de l’inceste concernait jusque-là la réalisation de l’acte, chargée d’opprobre et d’ignominie, sans pour autant prendre en considération la souffrance singulière de l’incesté. En l’occurrence, l’infamie concernait à part égal les deux « acteurs » de l’inceste, sans discrimination des places, des responsabilités et des dommages. De ce point de vue, les choses changent, enfin…

Mais au-delà de la variation des représentations et des discours concernant l’inceste, en fonction de déterminants socio-historiques, que révèle l’existence de cette terrible réalité sur le plan anthropologique ? L’inceste est-il finalement une spécificité humaine, ou bien l’expression d’une « culture » spécifique ?

A suivre…