Tout au long de notre plongée au cœur des troubles attentionnels de l’enfance, nous avons souligné à quel point notre environnement actuel favorisait la distraction et l’éparpillement.

Dès lors, rester attentif devient, en soi, une forme de résistance et d’engagement, à l’égard du monde et des autres. D’où cette insistance et cet aparté, en guise de post-scriptum.

A ce sujet, la lecture du petit recueil de textes de Simone Weil, « Grâce et beauté », résonne singulièrement avec ces enjeux. Car la philosophe faisait de l’attention une responsabilité mais aussi un accueil. Une ouverture à l’au-delà de soi, à la dimension de la beauté et de la poésie dans la substance du quotidien. Une forme de détachement qui permet de s’émanciper des écueils de l’immédiateté.

Ainsi, selon Simone Weil, « le maladroit ne sait pas faire attention. Il est fasciné par l'obstacle comme l'oiseau par le serpent ». Dès lors, il devient prioritaire d’éviter les accidents, plutôt que de se laisser pénétrer par la situation. A contrario, seule une certaine fluidité gestuelle tissée par l’habitude peut permettre une forme d’attention généralisée, à même de saisir les sens émergeants. D’ailleurs, toute action, sur soi-même ou sur autrui, consisterait à appréhender et à transformer des significations.

Cette puissance de l’attention suppose en amont un apprentissage, et une pédagogie spécifiques. Il faut effectivement former le corps et l’âme à devenir attentif. « Bien qu'aujourd'hui on semble l'ignorer, la formation de la faculté d'attention est le but véritable et presque l'unique intérêt des études ». Au-delà des appétences ou des dispositions, s’atteler à la recherche d’un problème contribue intrinsèquement au développement attentionnel. En l’occurrence, « jamais, en aucun cas, aucun effort d'attention véritable n'est perdu ». Car celui-ci contribue à illuminer l’esprit. « Peut-être un jour celui qui a donné cet effort inefficace sera-t-il capable de saisir plus directement, à cause de cet effort, la beauté d'un vers de Racine ». Peut-être sera-t-il aussi plus apte à comprendre le monde, à se décentrer, à s’ouvrir à l’altérité – au-delà de tout souci de productivité ou de rendement. « Toutes les fois qu'un être humain accomplit un effort d'attention avec le seul désir de devenir plus apte à saisir la vérité, il acquiert cette aptitude plus grande, même si son effort n'a produit aucun fruit visible » …Pour Simone Weil, c’est même l’effort d’attention qui peut produire le désir, et faire germer la joie de penser, de vibrer, d’entrer en résonnance. « Il faut donc étudier sans aucun désir d'obtenir de bonnes notes, de réussir aux examens, d'obtenir aucun résultat scolaire, sans aucun égard aux goûts ni aux aptitudes naturelles, en s'appliquant pareillement à tous les exercices, dans la pensée qu'ils servent tous à former cette attention ». A l’heure de l’évaluation généralisée et toujours plus précoce des compétences, ou de la généralisation de l'IA dans l'enseignement, cette recommandation pédagogique est indéniablement subversive ! Viser un « accroissement du pouvoir d’attention » plutôt que des résultats, c’est évidemment être à contre-courant des réformes actuelles du système scolaire. Devenir attentif suppose aussi d’oser se pencher sur ses erreurs, sur les ratés, sur les errements. Essayer de comprendre les cheminements. S’intéresser aux démarches, aux détours et aux perditions. S’autoriser à tranquillement foirer et s’appesantir sur les motifs…Prendre le temps de revenir, trébucher puis rebrousser chemin.

Or, selon Simone Weil, on tend à confondre l’attention réelle avec « une espèce d’effort musculaire » et de fatigue. Nonobstant, le déploiement d’une pensée authentique et attentive ne peut être menée que par une motion désirante. Et, « pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie ». L’attention ne pousse et ne porte ses fruits qu’à travers un « effort négatif », qui ne comporte pas la lassitude ou l’épuisement. Car « la joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs ».

Cependant, « il y a quelque chose dans notre âme qui répugne à la véritable attention beaucoup plus violemment que la chair ne répugne à la fatigue ». Spontanément, nous nous détournons de cette véritable immersion attentionnelle, susceptible d’élargir nos perceptions et de nous détourner en laissant en jachère nos intérêts immédiats. Ces moments de « grâce » sont rares, précieux, à cultiver. « Toutes les fois qu'on fait vraiment attention, on détruit du mal en soi ». Et, finalement, « un quart d'heure d'attention vaut beaucoup de bonnes œuvres ».

Mais au fond, en quoi consiste l’attention ? Pour Simone Weil, cela revient « à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet, à maintenir en soi-même à proximité de la pensée, mais à un niveau inférieur et sans contact avec elle, les diverses connaissances acquises qu'on est forcé d'utiliser. La pensée doit être, à toutes les pensées particulières et déjà formées, comme un homme sur un montagne qui, regardant devant lui, aperçoit en même temps sous lui, mais sans les regarder, beaucoup de forêts et de plaines. Et surtout la pensée doit être vide, en attente, ne rien chercher, mais être prête à recevoir dans sa vérité nue l'objet qui va y pénétrer ». Au fond, il s’agit de lâcher toute dimension fonctionnelle, opératoire, productive, en faveur d’une forme de réceptivité et d’ouverture. Ce qui suppose aussi une possibilité de s’extraire, de faire un pas de côté. D’être à la fois dedans et en dehors. Là, il ne s’agit pas de chercher, mais d’attendre. C’est fondamentalement une posture d’humilité et de réception, voire de refus de la puissance d’agir. D’ailleurs, les contresens et les erreurs viennent fréquemment de ce que « la pensée s'est précipitée hâtivement sur quelque chose, et étant ainsi prématurément remplie n'a plus été disponible pour la vérité ».

Être capable d’attention, c’est aussi pouvoir être-là pour autrui. De fait, les personnes affligées ont avant tout besoin qu’on fasse réellement attention à elles. Or, « la capacité de faire attention à un malheureux est chose très rare, très difficile ; c'est presque un miracle ; c'est un miracle ». Un bien qui devrait pourtant être cultivé, collectivement, dès l’enfance. Le fondement de toute posture soignante.

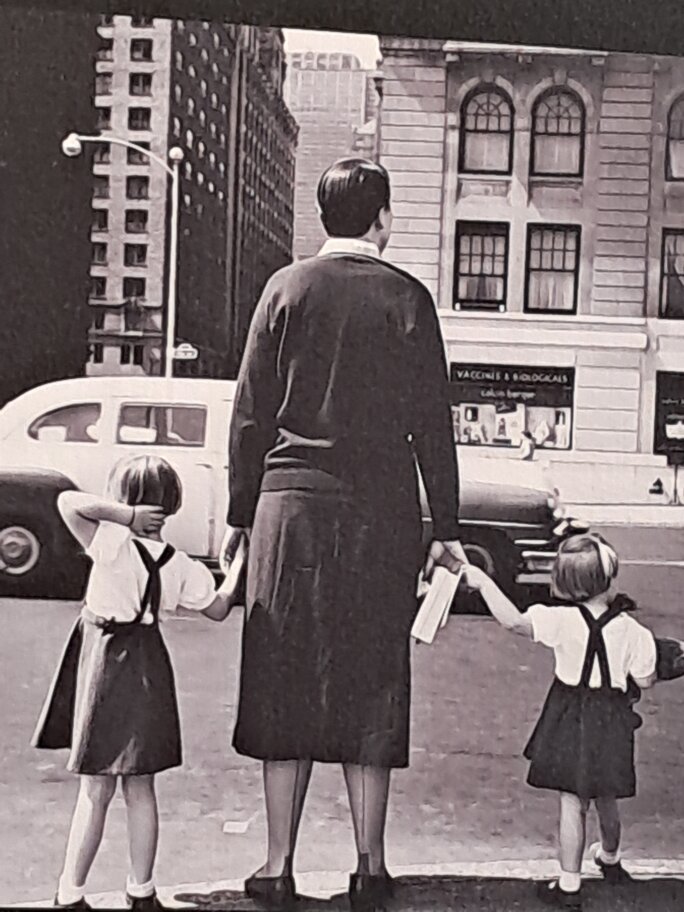

Agrandissement : Illustration 3

En l’occurrence, la reconnaissance véritable de son prochain revient à être capable de lui demander : « quel est ton tourment ? ». « C'est savoir que le malheureux existe, non pas comme une unité dans une collection, non pas comme un exemplaire de la catégorie sociale étiquetée "malheureux", mais en tant qu'homme, exactement semblable à nous, qui a été un jour frappé et marqué d'une marque inimitable par le malheur. Pour cela il est suffisant, mais indispensable, de savoir poser sur lui un certain regard ». Un regard attentif, « où l'âme se vide de tout contenu propre pour recevoir en elle-même », de façon à pouvoir laisser véritablement émerger ce qui est. Un regard qui renonce au pouvoir, à la possession, à la connaissance a priori. Car « prendre puissance sur est souiller ».

Nonobstant, à travers ce renoncement, cette attention est créatrice. En déployant son intérêt et sa responsabilité hors-de-soi, en acceptant de se diminuer, il s’agit aussi de faire vivre une existence autre. Ce qui suppose une capacité foncière d’aimer ce monde, et toutes ses formes d’altérité. Mais aussi d’accepter de « se vider de sa fausse divinité, [de] se nier soi-même, [de] renoncer à être en imagination le centre du monde, [de] discerner tous les points du monde comme étant des centres au même titre ».

En conséquence, cette disposition à l’attention véritable implique toujours l’apparition en soi de quelque chose d’impersonnel, d’anonyme. On se dépasse soi-même en se renonçant. Quel meilleur antidote au narcissisme contemporain, entravant toute possibilité de décentrement et d’oubli du Moi ? …

Pour Simon Weil, il existe donc une pédagogie, voire une politique de l’attention, qui conditionne la possibilité à être véritablement au monde, et à pouvoir reconnaitre l’altérité. Devenir attentif s’apprend, et constitue une condition indispensable de la responsabilité et de l’accueil. A travers l’attention, nous pouvons relier, prendre soin, considérer, accepter nos vulnérabilités et nos affections. Faire preuve d'hospitalité face aux émergences inexpectées.

Dès lors, de quoi l’épidémie contemporaine de troubles attentionnels est-elle véritablement le symptôme ? Et, dans quelle mesure peut-elle être corrélée à la destruction du monde, à la négligence envers le vivant, à l’hubris et aux volontés de puissance ?....

Résister suppose donc de cultiver nos attentions réciproques, de préserver nos ressources attentionnelles, et de rester attentifs à nos liens.

Agrandissement : Illustration 4