« Il y a si peu de différence entre un homme et une femme » Samuel Beckett

« Le fait d’être un être humain est infiniment plus important que toutes les singularités qui distinguent les êtres humains » (Simone de Beauvoir, « Le Deuxième Sexe »).

Continuons nos explorations par rapport aux normes de genre, en commençant notamment à aborder la question de la différenciation sexuelle et du rapport à l’altérité, via l’expérience littéraire.

Par exemple, au fil de mes lectures vagabondes, je suis tombé sur ce billet de blog de Nina Innana, intitulé « S’affranchir de la pensée des hommes », et dans lequel on pouvait trouver des assertions comme : « chaque fois que j'ai lu un livre écrit par un homme, je me suis patriarcalisée un peu plus (se patriarcaliser : être intoxiqué.e peu à peu par les idées et préjugés de l'idéologie patriarcale jusqu'à l'adhésion complète »)… Diable !

Dans le fond, chacun est libre de lire ce qu’il veut, c’est une pratique privée, intime – qui, a priori, ne nécessite pas de prosélytisme militant.

Quelques remarques cependant. Cette posture de principe suppose qu’il y aurait une pensée masculine en soi, par essence, dont les hommes seraient inévitablement les porteurs et les diffuseurs, et dont les femmes seraient intrinsèquement dépourvues. Ce masculinisme naturelle véhiculerait de façon systématique l’idéologie patriarcale, et la littérature féminine, au contraire, serait immunisante…En termes de stéréotypes de genre, on atteint vraiment des niveaux stratosphériques, avec une confusion assez problématique entre les « hommes », sujets incarnés, divers, hétérogènes, soumis à de multiples conditionnements sur le plan socio-historique et existentiel, et le Patriarcat, appréhendé en tant que système homogène de domination hétéro-normatif, produisant des matrices spécifiques de masculinisation et de féminisation afin d’assurer sa reproduction et de maintenir une répartition genrée des privilèges, des fonctions sociales et de l’exploitation.

Dans « L’Homme sans qualités », Robert Musil dénonçait d’ailleurs cette « idéologie boursouflée presque aussi grotesque qu’une gastrosophie » qui « a inventé ces deux pôles, homme et femme, et entre eux ce monde insensé de tensions, d’inhibitions, de convulsion et d’aberrations »…

Il est toujours bon de rappeler, à l’instar de ce que pouvait énoncer Simone de Beauvoir en 1949, qu’on ne nait pas homme, mais qu’on le devient…et que les normes patriarcales qui tendent à construire des modèles de masculinité orientent également certains stéréotypes féminins contribuant largement à maintenir l’hégémonie patriarcale. Et oui, le patriarcat est aussi intériorisé par les femmes, lesquelles exerçant d’ailleurs un rôle essentiel dans la transmission de ce système de domination, à travers leurs fonctions familiales et éducatives…La « servitude volontaire » peut aussi amener à entretenir des habitus et des rôles qui perpétuent les différenciations sociales et les inégalités, en se donnant notamment les aspects d’un processus naturel, déshistoricisé et essentialisé. A ce niveau, « hommes » et « femmes » sont tous deux dominés par la domination, même si certains en tirent des privilèges objectifs…bell hooks rappelle ainsi que les femmes ont pu jouer un rôle extrêmement important dans la promotion de la violence à travers les guerres internationales et l’impérialisme...

Par ailleurs, chaque auteur, quels que soient son genre, son époque, son appartenance sociale, son origine culturelle, son histoire personnelle, transporte évidemment un regard situé, et charrie à son insu des catégories en rapport avec une « place » déterminée, à contextualiser. Cependant, la puissance de la littérature consiste justement à pouvoir aussi déconstruire, déplacer, sortir de soi, dévier, s’extraire ; la littérature est fondamentalement trans, hybride, métissée, créolisée…

Considérer qu’il y aurait en soi une littérature masculine ou féminine est au mieux condescendant, au pire complètement débile.

Soyez donc « ce que vous voudriez avoir l’air d’être ; ou, pour parler plus simplement : ne vous imaginez pas être différente de ce qu’il eût pu sembler à autrui que vous fussiez ou eussiez pu être en restant identique à ce que vous fûtes sans jamais paraître autre que ce que vous n’étiez avant d’être devenue ce que vous êtes » (Lewis Carroll, « Alice au pays des merveilles »).

« Il est néfaste pour celui qui veut écrire de penser à son sexe. Il est néfaste d’être purement un homme ou une femme ; il faut être femme-masculin ou homme-féminin. Il est néfaste pour une femme de mettre fût-ce le plus petit accent sur une injustice ; de plaider même avec raison une cause ; d’une manière ou d’une autre, de parler sciemment comme une femme » (Virginia Woolf, « Une chambre à soi »)

Le fait est, qu’historiquement, la pratique littéraire a longtemps été l’apanage des hommes, à de rares exceptions près. Cela dit quelque chose du contexte historique qui se déploie alors, à travers les tâches aveugles, les rouages narratifs, les profils de personnages, etc., et permet aussi de saisir les enjeux d’une époque, ainsi que des évolutions socio-anthropologiques – vouloir « l’effacer » contribuerait alors à déshistoriciser la production littéraire. Néanmoins, dans notre actualité, il y a plein de type de littératures, bonne ou mauvaise, commerciale, militante, émancipatrice, populaire, poétique... De la merde écrite par des femmes, des chefs d’œuvre produits par des hommes, et réciproquement. Des femmes qui écrivent comme des connards, et des hommes qui ont une prose de pouffiasse.

Qu’est-ce qu’on en a à foutre de savoir que Doris Lessing, Toni Morisson, Marie Ndiaye, Lola Lafon, Lydie Salvayre, Judith Perrignon, Scholastique Mukasonga, ou encore Sandra Lucbert, soient des femmes ? L’essentiel n’est-il pas la puissance de leur écriture, son pouvoir de transfiguration, ce que cela vient bouleverser en nous ?

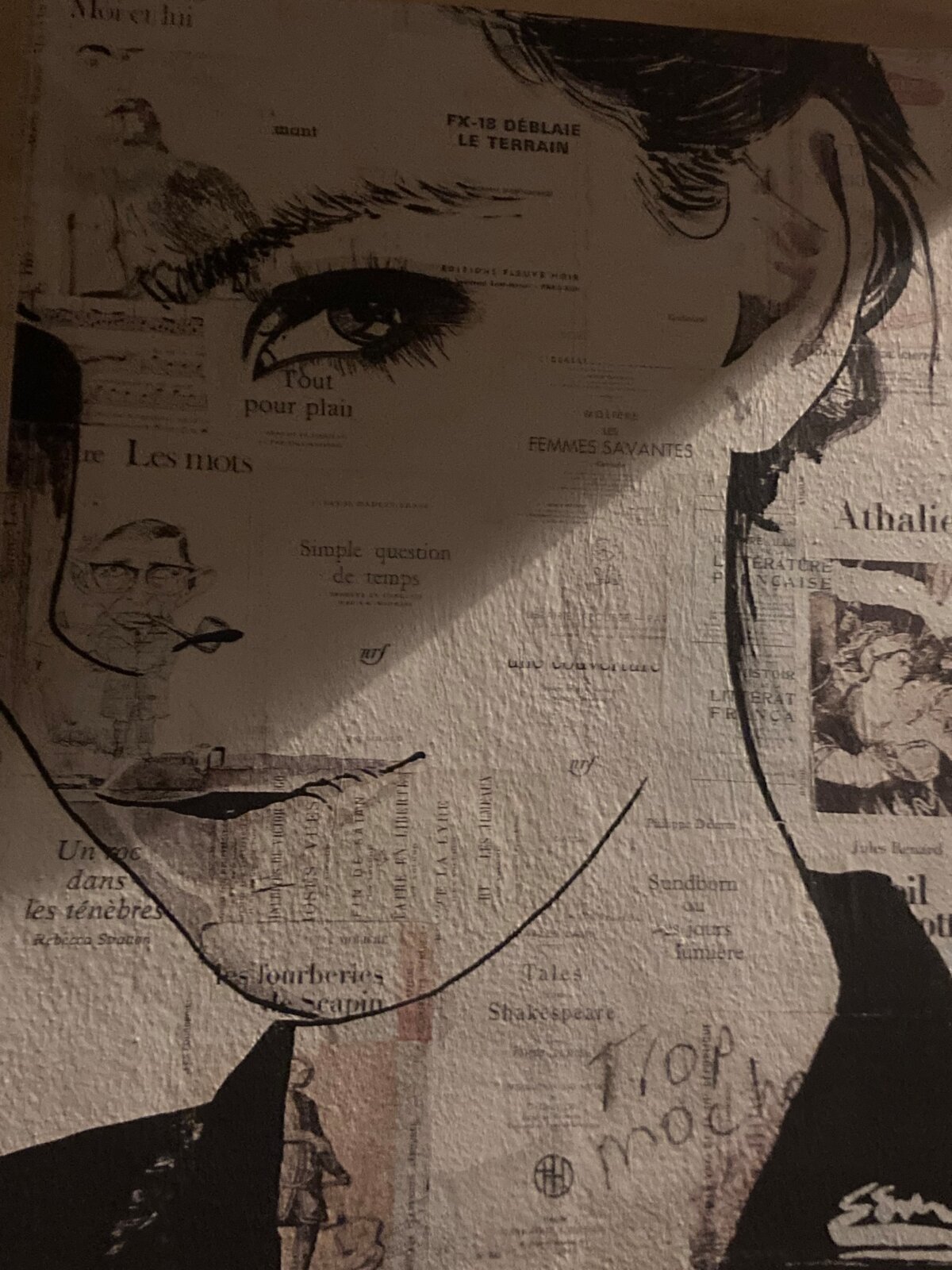

Agrandissement : Illustration 1

Pour ne pas entretenir le patriarcat en moi, il faudrait donc se priver de la lecture de Richard Powers, de Jón Kalman Stefánsson, de Mohamed Mbougar Sarr, de Joseph Andras, d’Alain Damasio, de Russel Banks, de Tahar Ben Jelloun, de Nicolas Mathieu, pour ne citer que quelques contemporains….

(Et puis, on apposera désormais un bandeau avertisseur - « attention, risque de patriarcalisation » sur les œuvres de Virgile, de Rabelais, de Cervantes, de Pétrarque, de Molière, de Jules Vallès, de Marcel Proust, de Jean Genet - ah oui, mais celui-là est homosexuel, donc immunisé ?…Il va donc falloir se renseigner sur la vie sexuelle des auteurs pour savoir si leurs écrits sont tolérables ou non…Et que faire de La Comtesse de Ségur, d’Ayn Rand, et d’œuvres ultra subversives telles que « Confessions d’une accro du shopping » de Sophie Kinsella, ou de « Madame connasse clashe les filles », ou encore des romans de Virginie Grimaldi, lauréate du prix E-crire Auféminin, « romancière française la plus lue », nous proposant des histoires d’amour(s), de résilience, des odes au bonheur…Vous en voulez du capitalisme patriarcal hétéro-normé ?

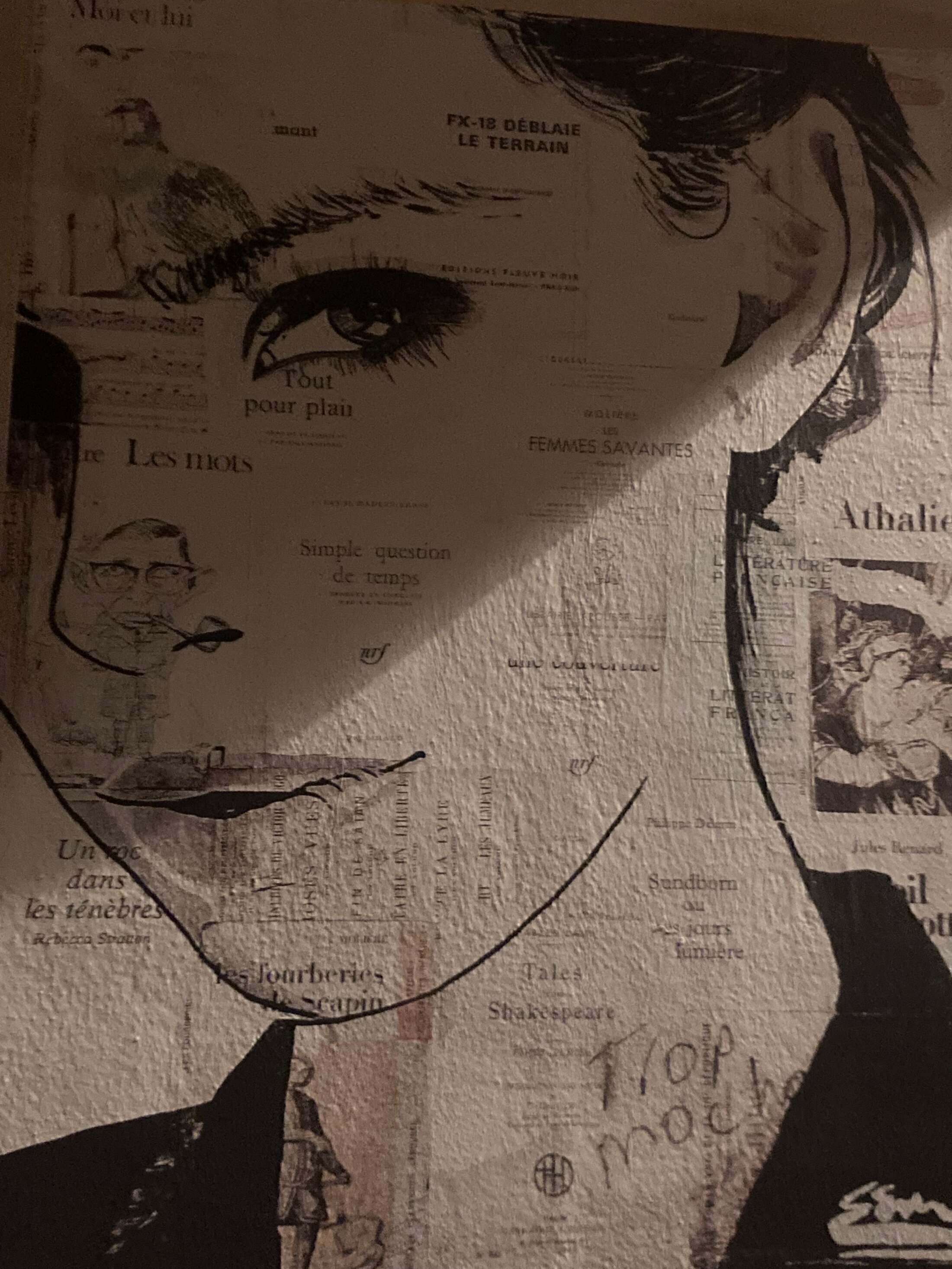

Agrandissement : Illustration 2

La littérature de Nicolas Mathieu, justement, est saisissante, car elle nous introduit avec beaucoup de finesse et de sollicitude dans les drames existentielles de ses personnages, que l’on en arrive à ressentir du dedans, de façon très incarnée. Des individus qui pourraient nous apparaitre comme de parfaits salauds nous deviennent soudain familiers, on saisit leur trajectoire, leurs tiraillements, leurs masques, leur fatalité…On en vient à éprouver une étonnante compassion, à aimer ces « ratés », ces violents, ces traitres, ces lâches, ces transfuges, ces englués, etc.

Oui, Nicolas Mathieu raconte aussi des fragments d’existences captives des schémas patriarcaux. Mais il montre que ces vies ne se résument pas à cela, que derrière les « rôles » et les places instituées, il y a surtout des subjectivités, en proie à leur histoire, à celle de leur territoire, de leurs proches, etc. Il y a aussi des forces instituantes, du jeu, des dérives, des répétitions. Et, davantage qu’après s’être plongé dans une bibliographie exhaustive de sociologie, ou de féminisme intersectionnel, on éprouve à cette lecture l’interpénétration permanente entre le biographique et les déterminismes sociaux, on s’immerge dans ce pli singulier qui tisse une personne…

Faut-il donc censurer une telle œuvre parce qu’elle émane d’un homme et qu’elle nous patriarcaliserait ?

« Être traître à son propre règne, être traître à son propre sexe, à sa classe, à sa majorité - quelle autre raison d’écrire ? Et être traître à l’écriture » (Gilles Deleuze).

" Merde à tout ce qui te fait croire que t'es rien d'autre que ce que tu es" (Delphine Horvilleur)

Dans « Toute une moitié du monde », Alice Zeniter souligne à quel point les schémas narratifs sont sous-tendus par des stéréotypes de genre : « ce que nous avons accepté comme étant une histoire (une bonne histoire) inclut difficilement une majorité d’existences féminines qui, au cours des siècles passés, ont été marquées par leur absence ou leur manque d’agentivité - terme que j’emploie ici à la fois dans son sens de puissance d’agir mais aussi de capacité à se percevoir comme actrice ou force motrice de sa portion du monde ». C’est un fait socio-historique indéniable, qui traduit justement une certaine vision, des représentations collectives dominantes, des préjugés à contextualiser. Mais, d’une part, il est justement essentiel d’analyser et d’appréhender cette invisibilisation du féminin, mais aussi des subalternes, des marges, etc., afin de pouvoir comprendre les ressorts culturels d’une certaine suprématie. D’autre part, le caractère artistique et génial de certains chefs d’œuvre devrait-il être amendé du fait de la vision située de leur auteur ? Faut-il censurer ces créations littéraires pour des raisons « morales », aussi légitimes soient-elles dans l’absolu, alors même que ce n’est pas l’enjeu de la littérature ? Rappelons-nous « Les bienveillantes » de Jonathan Littell, nous permettant de pénétrer l’univers mental d’un officier nazi, ou encore « Les rouges et les noirs » d’Alberto Garlini, nous proposant d’éprouver les affects d’un terroriste d’extrême droite. A l’évidence, ces lectures altèrent, même si elles nous embarquent du côté des bourreaux…En tout cas, elles ne cèdent pas à la tentation bienpensante qui consisterait à appréhender systématiquement la douleur des victimes, sans vouloir s’immiscer dans les méandres intimes des agresseurs, ce qui suppose aussi un certain dérangement…

« Ni Flaubert, ni Lawrence, ni Zola, Dumas ou Hugo, ni les cinéastes américains des années 1940 n’ont écrit pour proposer des modèles féminins qui soient utiles à la lectrice et spectatrice du XXème lui du XXIème siècle que je suis. Il ne s’agit pas pour moi de leur reprocher leurs personnages ni d’ôter quoi que ce soit à l’amour que j’ai pour ces œuvres » (Alice Zeniter).

Alors certes, on peut déplorer que certains auteurs soient absolument incapables de se décentrer, de déployer un discours polyphonique, de faire surgir l’altérité et d’ouvrir l’expérience littéraire à des perspectives minoritaires, différenciées, voire antagonistes. Voici par exemple ce que Tristan Garcia (cité par Alice Zeniter) peut dire de James Ellroy : « ce qui m’a rendu triste pour lui (…), c’est son impuissance à devenir la sale pute, à devenir la traînée, à devenir le youpin, à devenir le négro, il n’y arrive pas ». Pour certains écrivains, il parait par exemple impossible de franchir le « saut de genre » - ce qui est sans doute vrai également pour un certain nombre d'autrices vis-à-vis de personnages masculins, ou issus d'autres horizons sociaux ou ethniques…Et, certes, « c’est quand même triste pour toutes ces générations d’hommes qui ont écrit, leur incapacité à produire de personnages féminins qui soient autre chose que leur propre fantasme. Ça montre que, au fond, jamais sans doute dans toute leur vie ils n’ont eu une discussion d’égal à égale avec une femme, que jamais, sans que ce soit teinté de désir sexuel, de désir de possession, ils n’ont réussi à entretenir une réelle camaraderie ou à avoir une forme d’empathie pour une subjectivité féminine sans que ce soit sur le mode de la fascination, de l’attraction, de la possession et de la sexualité » (Alice Zeniter à nouveau, à laquelle « j’emprunte » également certaines des citations suivantes).

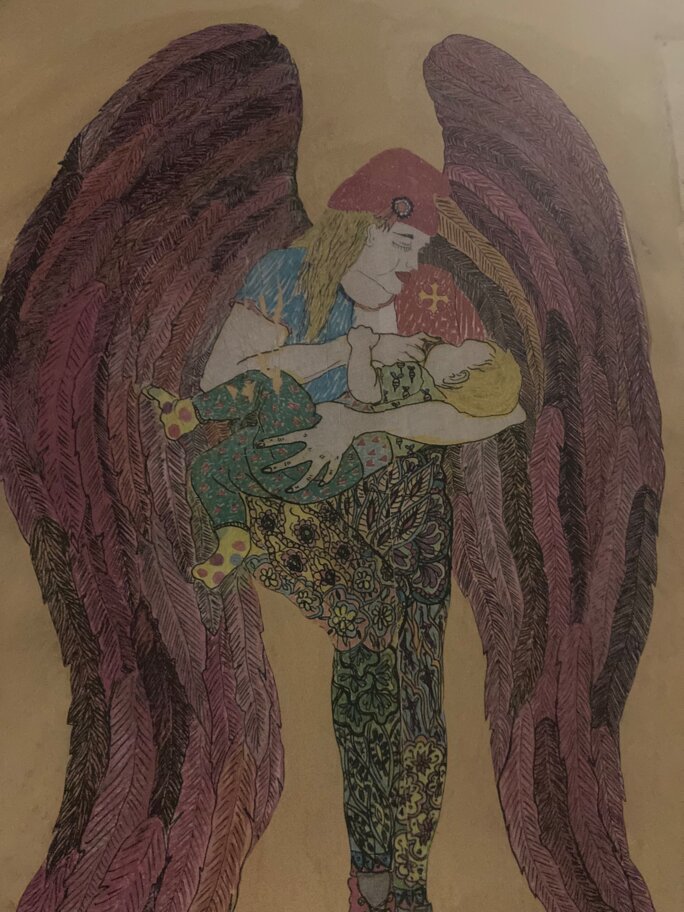

Agrandissement : Illustration 3

Au fond, ce type de littérature « autocentrée » n'est-elle pas un symptôme ? C'est à dire qu'elle viendrait signifier et exprimer quelque chose qui persiste et insiste, tant sur le plan subjectif que collectif, – à savoir une tendance à être enfermé dans une « cage » identitaire, par exemple celle du mâle blanc dominant - alors même que l'entreprise littéraire devrait avoir comme finalité "de n'être jamais complètement soi-même, en rendant toute sa place à l'étranger en soi" (Delphine Horvilleur). "Si t'es complètement, immanquablement toi-même, alors y'a rien à dire".

Dès lors, vouloir effacer ce type de manifestation symptomatique - la captivité dans le même identitaire - reviendrait sans doute à s'attaquer à la surface des phénomènes, susceptibles d'ailleurs de se déplacer. Censurer, interdire, effacer, déboulonner, tendrait alors à entretenir une illusion : en faisant disparaitre le symptôme, on aurait dans le même temps effacer ses enracinements profonds.

Or, parfois, il faut savoir préserver le symptôme, pour ne pas invisibiliser ce qu’il représente – en l’occurrence la persistance d’une masculinité « patriarcale » incapable de se décentrer. Et puis, le symptôme n'est pas pathologique en soi : il est l'expression d'un compromis qui vient justement traduire le « mal / mâle » sous-jacent.

Certes, certains symptômes sont assurément néfastes, à éliminer sans transiger - par exemple les discriminations ou les violences sexistes. Mais une certaine littérature « patriarcale » - si tant est que cela puisse avoir un sens – contribuerait-elle à faire infuser la « culture du viol » dans les esprits, colonisés par de tels écrits ? En lisant un récit de fiction mettant en scène un agresseur sexuel, un prédateur, un serial killer, un misogyne, un connard, un trader, je prendrais le risque d’être contaminé ?

Néanmoins, certains types d'expressions symptomatiques ne sont pas toxiques en soi, mais viennent dire quelque chose des significations imaginaires sociales, des normes, des dominations, des privilèges, des défauts de reconnaissance, etc. Par exemple, une certaine littérature « machiste » témoigne avec persévérance des perspectives et représentations spécifiques à une forme de masculinité, mais plus globalement aussi de la restriction des mondes en rapport avec les clôtures identitaires instituées.

Or, l’expérience littéraire peut, entre autres, nous ouvrir à « d’autres manières d’être homme, d’autres manières de se tenir dans le temps, dans son corps, dans le monde, d’autres manières de sa débattre avec le fait même de la vie » (Marielle Macé).

Ou comme le revendique également Toni Morrisson : « appartenir au monde, c’est penser des organisations plus vastes que moi (classes sociales, tribus, multitudes) et y chercher des formes, des motifs répétés, des faisceaux de sens et de facteurs, au-delà de récits simplistes qui me les ont masqués ».

Écrire, lire, pourrait ainsi permettre de décloisonner, de sortir de soi, de s’émanciper de ses appartenances, d’échapper temporairement à une forme d’acquiescement vis-à-vis de sa place dans l’ordre du monde, de polluer les identités ; d’« abolir le scandale qui consiste à n’avoir qu’une seule vie » (Vincent Message). De fait la médiation romanesque confronte à des valeurs, à des points de vue divergents, offre une ouverture vers d’autres modalités d’être affecté, de penser, de souffrir, d’espérer. Certains récits mettent en relation avec l’inconnu, avec le hors-soi, et contribuent à produire de l’altérité en nous. Mais même des narrations « tronquées », ne prenant pas en compte la polyphonie du monde, mettant en scène des stéréotypes et des points de vue totalement situés, nous permettent justement d’appréhender la clôture de certains mondes. Ce qui est aussi une façon de mieux s’immerger dans l’autre, même si cet autre se caractérise par sa rétractation et ses défenses. Outre d’éventuelles qualités littéraires sur le plan formel, accepter de lire la prose d’un gros machiste, incapable de sortir de sa perspective dominatrice, convaincu de son arrogance, de sa superbe, de son droit à posséder, ne revient pas à se « patriarcaliser », mais à mieux comprendre les restrictions, les œillères, la fermeture, la misère existentielle de ce type de subjectivité…

Au fond, l’expérience littéraire n’est sans doute pas si éloignée de la rencontre clinique, dans cette potentialité de mise en lien, de partage, au-delà des catégorisations. A chaque fois, il faut prendre un risque, savoir qu’on va peut-être être irrité, inquiété, bousculé, affligé, bouleversé, ennuyé, apitoyé, atterré, révolté, déboussolé, altéré, etc. Mais que, si l’on est disposé à recevoir, on va aussi pouvoir s’immerger dans une intimité différente, dans des manières d’éprouver, de sentir, de faire sens, d’investir, d’aimer, de refuser, de lutter, de souffrir…

Honoré de Balzac, dans l’avant-propos de « la Comédie humaine » rapporte cette interrogation : « la société ne fait-elle pas de l’homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d’hommes différents qu’il y a de variété en zoologie ? ».

Ce questionnement me semble effectivement pertinent lorsqu’il s’agit d’appréhender la singularité des subjectivations, des trajectoires existentielles, des drames humains, en fonction des histoires et des contextes - je serais cependant plus réservé quant à la dimension de classification taxinomique…

En tout cas, la littérature n’est pas là pour flatter, pour rassurer, pour conforter. Au contraire, elle peut venir bousculer les évidences et les certitudes, dégommer la bienséance, fissurer les a priori. Elle peut même blesser, hérisser les poils ou attiser des colères, et tant mieux…En 1989 à New-York, Susan Sontag avait convaincu vingt-et-une personnalités, d’Edward Saïd à Norman Mailer, de participer à une lecture des « Versets Sataniques » de Salman Rushdie, suite à la Fatwa prononcée à l’égard de l’écrivain. Le 19 août dernier, après l’attentat contre celui-ci, seul Hari Kunzru a reproduit ce geste…La littérature comme offense n’est plus acceptée. Il faudrait désormais garantir la sécurité des lecteurs, leur confort, ne pas bousculer leurs croyances, leurs identités, leurs perspectives. Écrire, oui, mais sans bouleverser, sans heurter, sans haine, sans détresse, sans perplexité, sans complexité. Autant dire qu’un Céline n’aurait aucune chance d’être publié dans un univers éditorial aussi soucieux de bienséance…

Par ailleurs, l'écriture aurait désormais besoin d'être "légitimée" non par la qualité littéraire de la prose, mais par le statut de l'écrivain ; il faudrait effectivement être certifié, en termes d'appartenance identitaire, afin de ne pas procéder à de l'appropriation culturelle, à de l'usurpation d'altérité ; il faudrait partager absolument la même condition, les mêmes discriminations, les mêmes souffrances, les mêmes assignations, les mêmes injustices, etc., afin d'avoir le droit d'écrire à partir d'un certain point de vue sans blesser ceux qui pourraient s'y reconnaître -ou s'y sentir mal reconnus.... Dès lors, on ne pourrait plus écrire qu'à partir de soi, dans une forme d'autofiction sans cesse recommencée, et destinée à des êtres identiques. Du même engendrant du même, destiné au même. Tragique repli traduisant à nouveau un rejet de l'autre en soi, de l'altérité, de la rencontre et de l'évasion....

"Tu veux traduire un livre, assure-toi que tu partages scrupuleusement le traumatisme de son auteur. Ou sinon, tu t'abstiens. Capiche?

Et voilà comment plein de gens t'affirment aujourd'hui qu'ils sont complètement eux-mêmes, quand ils ne sont plus qu'un bout d'eux-mêmes, et de préférence le morceau qui a souffert ou a été discriminé. Et d'ailleurs y'a personne d'autre qu'eux-mêmes pour les comprendre"

" La règle est claire aujourd'hui et ne t'avise pas de la transgresser : si tu n'as pas été directement victime de ce dont tu parles, de façon autobiographique ou comme membre d'un groupe discriminé, ton champ d'action est limité. Tu risques vite d'être dénoncé pour fiction colonialiste ou mansplaining littéraire. Pas d'héroïne féminine si tu n'as d'utérus, pas de récit prostitutionnel sans expérience avec un proxénète"

Delphine Horvilleur, "Il n'y a pas de Ajar"

Dès lors, il ne devrait plus y avoir le moindre décalage entre l'écrit et sa réception, du fait de la nécessité a priori d'un partage identitaire entre l'auteur et le lecteur. Désormais, il ne faudrait plus s'intéresser en priorité au texte, mais au pedigree de l'écrivain...Plus d'interprétation, de réinterprétation, de mésinterprétation...Plus d'ambiguïté, d'opacité, de malentendus...Plus de jeu, de poésie, d'indéterminé...Non, du plain-pied ! Du pareil ! Des informations labellisées par la communauté, orthodoxes, certifiées conformes, sans heurts ni antagonismes. La littérature transfigurée en catéchisme. Ainsi, plus de risque d'être blessé, indigné, affecté, d'éprouver un malaise, de se voir déboussolé, éreinté...Plus question de s'évader et de s'extraire de ses certitudes immaculées, de son petit monde étriqué. Mais pourquoi lire ou écrire alors, si c'est pour toujours se retrouver enfermer dans du même, face à une assignation qui nous astreint à rester à notre place, et à ne parler que de ce qui nous concerne directement, là où nous sommes dans notre bon droit, sans arrogance ni violation ? ...

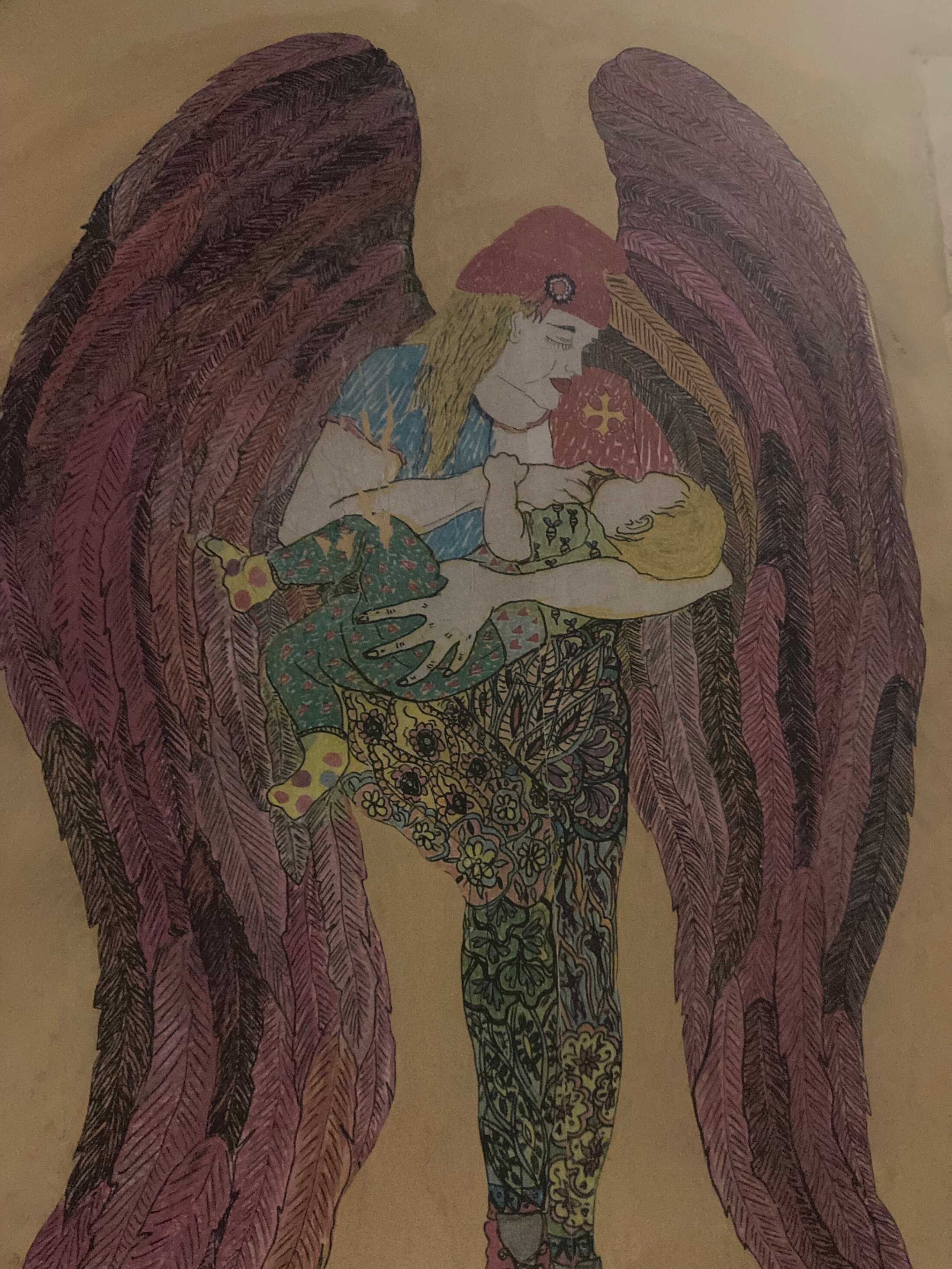

Agrandissement : Illustration 4

Laissons donc la conclusion à Laurent Dubreuil, auteur de "La dictature des identités" :

« L’événement de l’œuvre est toujours une altération. Au niveau le plus rudimentaire, je « m’identifie » avec (pas comme) le personnage d’un récit imagé, verbal ou joué, c’est-à-dire que je me transfère vers une expérience qui n’est pas « la mienne ». J’éprouve des sentiments, je considère des idées étrangères, et mes réactions ultérieures en sont modifiées. Je pratique une identification incomplète, furtive, révocable. (…).

En même temps, oui, je ne suis que moi, je ne suis pas identique à ces motifs et ces héros, ces auteurs et ces œuvres ; mais je suis un moi lourd d’autre chose que de ses circonstances « propres », et je saisis qu’à me vouloir frénétiquement arrimer à mon bord de l’être, je me réduirais à mon objet petit moi, ce gadget à vil prix de l’identité qu’une société marchande m’a refilé la veille. Les grandes œuvres, au lieu de nous reprogrammer par l’incessante répétition de structures données ou de nous conforter dans le prévisible identique où nous pourrions nous reconnaître, proposent des manières de sentir et de penser que, frêles, nous essayons et qu’il nous faut transformer pour nous-mêmes et pour d’autres »