« Analyser le phénomène de l’inceste comme une onde de choc qui produit des effets sur tous les membres de la famille, sur des générations, et qui affecte ainsi la société dans son ensemble » Neige Sinno

Les enjeux contemporains autour de l’inceste supposent une conception assez évidente de cette réalité, en tant qu’abus sexuel intrafamilial. Or, cette appréhension, à la fois sur le plan représentationnel, affectif, moral, juridique, ne va pas de soi. En effet, d’un point de vue socio-historique et anthropologique, la définition de l’inceste tourne autour de la transgression d’un tabou concernant les structures de la parenté et les interdits d’apparentements sexuels, avec des conséquences concernant l’ordre social. Or, dans la définition contemporaine de l’inceste, il semble patent qu’il s’agit avant tout d’une maltraitance traumatisante exercée sur un enfant, dans un contexte familial élargi. Néanmoins, cet énoncé suppose pour le moins de pouvoir définir plusieurs termes. Qu’est-ce qu’un enfant, quels sont ses prérogatives, ses singularités, ses besoins, ses droits, ses fragilités, etc. ? Dès lors, comment définir la spécificité d’un abus infantile et des actes de maltraitance ? Où commence la violence, l’effraction, la sexualisation ? Quels sont les déterminants du traumatisme sur le plan individuel ? Jusqu'où s'étendent les "frontières" de l'espace familial ?

Alain Rey soulignait ainsi en 2001 que « le dérivé maltraitance a moins de vingt ans », et que, au-delà des « mauvais traitements », ce composé met l’accent sur la régularité, la durée d’une violence imposée à un être vulnérable qui aurait dû être protégé. Par ailleurs, le terme « maltraitance » sert à nommer un processus, et plus précisément une relation de pouvoir, témoignant, selon Gérard Noiriel, de « l ’importance que l’on accorde aujourd’hui à la question des formes de domination dans la sphère domestique ».

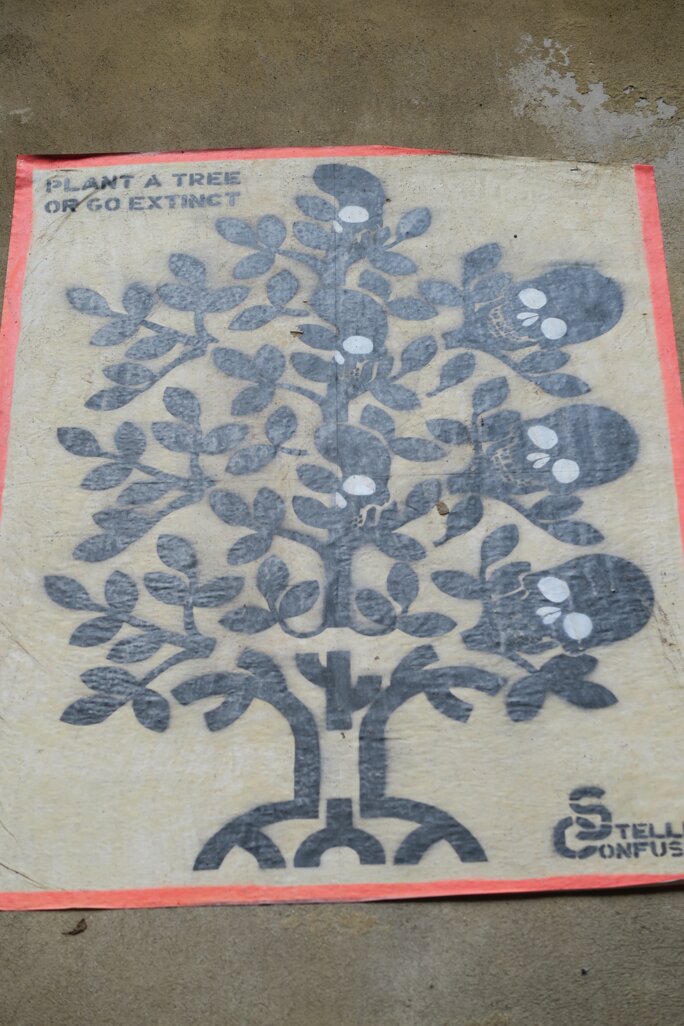

Agrandissement : Illustration 1

En tout cas, l’appréhension « moderne » de l’inceste, c’est-à-dire la prise de conscience d’une agression sexuelle imposée à un être intrinsèquement exposé du fait de sa vulnérabilité par une personne exerçant un ascendant familial, suppose certaines conditions socio-historiquement déterminées. Car cette conception va au-delà de la prohibition de certaines transactions sexuelles du fait de la structuration des rapports de parenté, pour appréhender la dimension de violation traumatique.

Ceci suppose sans doute, en arrière-plan, un processus collectif de conscientisation, ainsi qu’une certaine orientation des sensibilités morales, ayant permis l’émergence de nouvelles catégorisations. Cependant, la conceptualisation de la maltraitance infantile reste très malléable, avec des critères variables et peu fiables, ne permettant pas une appréhension valide sur le plan épidémiologique. Par exemple, selon le philosophe épistémologue Ian Hacking, qui a abordé à plusieurs reprises dans son œuvre la « fabrication » de la maltraitance et des abus sexuels infantiles, « le pataugement autour de l’idée d’inceste continue, non pas au sein de la communauté travaillant et tentant d’aider les enfants individuellement, mais parmi les théoriciens ». De fait, « ce qui est considéré comme abus et abus sexuel est intimement lié avec d’autres pratiques courantes et sensibilités ».

Dans le « Nouveau traité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent », Marceline Gabel soulignait également l’imprécision et la variabilité socio-historique de la notion de maltraitance infantile : « outre les difficultés nosologiques liées à des disparités culturelles, la définition des mauvais traitements envers les enfants à tendance à s'élargir, suivant en cela l'évolution des sociétés ». Ainsi, l’évolution vers une définition plus extensive des abus sur enfants suit la transformation des sensibilités collectives. En contrepartie, « l'extension et le polymorphisme de la définition des mauvais traitements posent d'emblée la complexité, voire l'impossibilité d'une approche épidémiologique rigoureuse ». Certains enjeux contemporains autour de la maltraitance infantile traduisent à nouveau la grande variabilité des conceptions, ainsi que les enjeux politiques voire identitaires sous-jacents. Par exemple, une propagande très active tend à exclure toute éventualité de mauvais traitements dès lors qu’un enfant serait inscrit dans la catégorie des « troubles neurodéveloppementaux » - alors même qu’il s’agit sans doute d’un facteur de risque et de vulnérabilisation…

Au fond, la maltraitance infantile pourrait également être appréhendée sur un plan socio-structurel, en la considérant « comme une caractéristique de la société et de ses normes, et non comme une classe d’actes perpétrés par des individus ». Dans cette optique, certaines évolutions sociales, culturelles, familiales, seraient déterminantes – de la même façon que l’anomie constituait pour Emile Durkheim un facteur social causal dans l’augmentation du taux de suicide. D’autres modèles « socio-psychologiques » déplacent la focale sur les interactions familiales, les liens affectifs parents-enfants, les facteurs de déliaisons et les violences domestiques, etc.

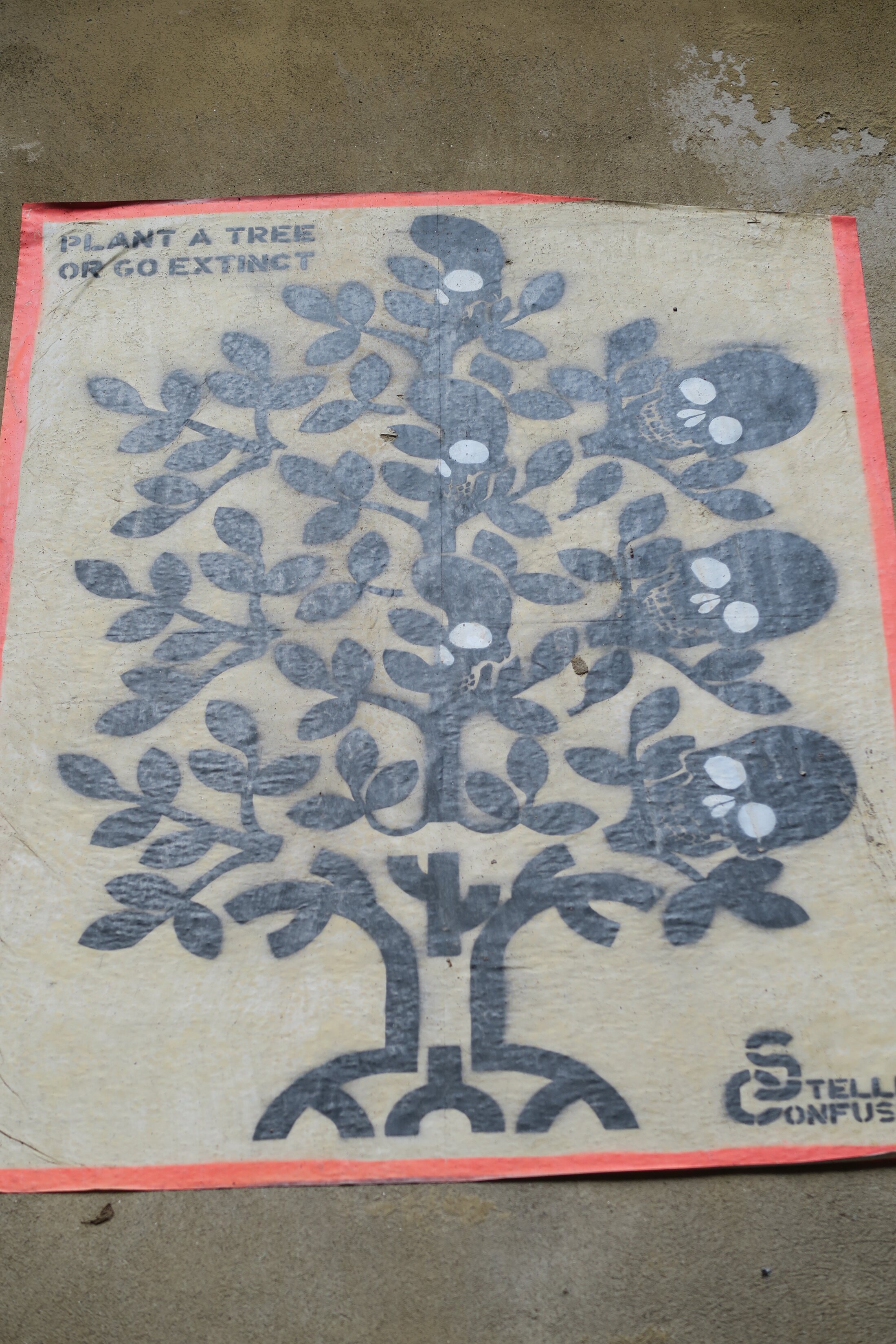

Agrandissement : Illustration 2

Au final, force est de constater que la maltraitance d’enfants « n’est pas une entité absolue mais, plutôt, une entité définie socialement et ne peut pas être séparée des contextes sociaux dans lesquels elle se trouve. Nous postulons de plus que la maltraitance n’est pas un phénomène unitaire, mais qu’elle comprend une large gamme de phénomènes distincts les uns des autres à la fois du point de vue conceptuel et opérationnel » (J.M. Giovannoni, R.M. Becerra, Defining Child Abuse). Selon Ian Hacking, « chaque société a son propre registre de pollutions et de purifications », et ses propres dispositifs institutionnels et rituels pour le traiter. Ainsi, dans notre contexte contemporain, le traitement social des abus infantiles en passe par un processus de médicalisation, de judiciarisation et de médiatisation, au détriment de la prise en compte de certaines dimensions sociales. « Même si la maltraitance d’enfants a, d’un côté, été socialisée, c’est-à-dire qu’elle est devenue la propriété des professions de soins, elle est, de l’autre côté, désocialisée » ….

Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte le fait que, selon Ian Hacking, « les personnes sont affectées par la manière dont nous les appelons et, ce qui est plus important, par les classifications qui sont disponibles et à l’intérieur desquelles elles peuvent décrire leurs propres actions et faire leurs propres choix sous contrainte ».

En tout cas, pour qu’émerge la conception actuelle de la maltraitance infantile, il déjà fallu que soit constituée une certaine représentation de l’enfance, caractérisée par son immaturité, sa dépendance, et sa fragilité spécifiques, avec pour corollaire son besoin de protection et la nécessité de s’abstenir de conduites potentiellement délétères à l’égard des émergences et des devenirs en cour. Or, comme le souligne l’historien Philippe Ariès, cette conception est historiquement et culturellement construite, même si on peut légitimement considérer qu’elle constitue une forme d’invariant anthropologique, susceptible d’interprétations collectives et d’institutionnalisations variables.

Par ailleurs, cette définition de l’inceste, en tant qu’effraction traumatique de la sexualité adulte sur un corps immature, suppose aussi une représentation et des modes d’affection distinctifs quant à l’institution de l’abus et aux enjeux du traumatisme. En effet, au-delà des répercussions individualisées, ces enjeux ne peuvent prendre sens collectivement qu’à partir du moment où une signification et des affects légitimés socialement sont « mis à disposition », à travers non seulement des façons d’être éprouvés, de juger, mais aussi des dispositifs spécifiques pour visibiliser cette cause.

Enfin, il faut également que puisse émerger la dimension spécifique de « l’abus infantile », au croisement des deux significations imaginaires sociales précédentes : la vulnérabilité infantile et la réalité de conduites d’appropriation violentes et traumatisantes.

La conception contemporaine de l’inceste, et la nécessaire indignation qu’elle mobilise, n’ont donc pu être possibles qu’à partir du moment où des modalités de représentations, d’interprétations et de discours ont pu être institués pour définir les frontières du mal, en parallèle avec des registres spécifiques d’affects et de sensibilités sur le plan collectif.

Ce qui ne signifie pas que ces pratiques n’existaient pas jusque-là, mais qu’elles n’étaient pas appréhendables comme telles. Là se situe sans doute une tension entre le « réel », ce qui se fait, et « le construit », la représentation et les affects inhérents. Ainsi, il semble malheureusement indéniable que la violence exercée à l’encontre des enfants a toujours existé…mais, selon Philippe Ariès, la spécificité des « structures mentales » et des sensibilités ne permet pas forcément de catégoriser, de donner une signification et d’éprouver les mêmes situations avec les mêmes cadres interprétatifs en fonction des époques et de leur appréhension singulière de l’enfance, sur le plan institutionnel, normatif, statutaire, etc. Ainsi, la conception « moderne » de l’enfance n’aurait finalement émergé qu’à partir du XVIIIème siècle dans les représentations collectives.

De son côté, le psycho-historien Lloyd DeMause estime néanmoins qu’il faudrait, rétroactivement, relire l’histoire en prenant en compte la réalité des abus infantiles, selon des normes contemporaines. Ainsi, la tragédie humaine serait l’histoire de la maltraitance infantile et de ses effets. Chaque génération abuserait systématiquement de ses enfants, et par là, façonnerait de façon traumatique les psychés de la génération suivante...

« Les thèses de DeMause et d’Ariès sont importantes. L’une prétend porter sur un trait de nature de notre espèce - une espèce qui maltraite les enfants. L’autre propose un argument plus subtil sur la nature de la conception changeante que nous avons de nous-mêmes et ce que c’est qu’être une personne » (Ian Hacking).

Certes, comme le souligne Gérard Noiriel, l’histoire s’écrit toujours au présent, et « il est donc normal que de nouveaux points de vue sur le passé viennent enrichir la connaissance que nous en avons ». Mais cela justifie-t-il pour autant des jugements de valeur et des condamnations rétrospectives ? Peut-on considérer que notre sensibilité et notre éducation contemporaines vis-à-vis de la dimension abusive de certains comportements doivent nous amenés à systématiquement qualifier comme tels, ou à essentialiser, certains actes, commis à d’autres époques ou dans d’autres sphères culturelles, alors même que l’intention, la représentation, l’affection, ne peuvent y exister ? « Dans quelle mesure pouvons-nous nous servir de l’idée de maltraitance infantile pour redécrire un passé qui n’avait pratiquement aucune idée du répertoire actuel de nos vices ? » (Ian Hacking)

En l’occurrence, la question spécifique de ce que nous qualifions désormais de « maltraitance sur enfants » n’est devenue une priorité politique et médiatique qu’à partir du début des années 1960 aux Etats-Unis. Et, en France, ce processus d’élargissement de la définition des abus infantiles s’est produit au cours des années 1990, avec notamment la loi du 10 juillet 1989 sur l’enfance maltraitée qui a été un moment clé dans le processus de reconnaissance et d’institutionnalisation de la protection des enfants victimes. A partir de là, le nombre d’enfants répertoriés comme sexuellement abusés a largement augmenté (passant de 2500 en 1992 à 5500 en 1995), avec, en parallèle, une majoration des signalements concernant « l’enfance en danger ». Dès lors, cette mobilisation contre la maltraitance est venue consacrer l’avènement de nouvelles politiques ainsi qu’une forme d’intromission au sein de l'intimité familiale et d’ingérence de la force publique, celle-ci s’arrogeant un droit d’intervention légitimé par la prise considération des droits et du bien-être de l’enfant, considéré en tant que personne en dépit de sa minorité.

D’un côté, on doit évidemment considérer que ce souci de protection de l’enfance constitue une forme institutionnelle de parentalité collective et un progrès dans la reconnaissance des droits et des abus. D’un autre côté, Jacques Donzelot, dans son ouvrage « La police des familles », conteste l’interprétation des lois républicaines sur la protection de l’enfance maltraitée en termes de « progrès » et de « conquêtes sociales ». Cette législation illustrerait finalement la stratégie mise en œuvre par l’État français pour briser l’autonomie et les résistances des classes populaires. Sous prétexte de défendre les « droits de l’enfant », certains experts auraient surtout institué une position de domination et de pouvoir, avec une occultation des logiques socio-politiques sous-jacentes.

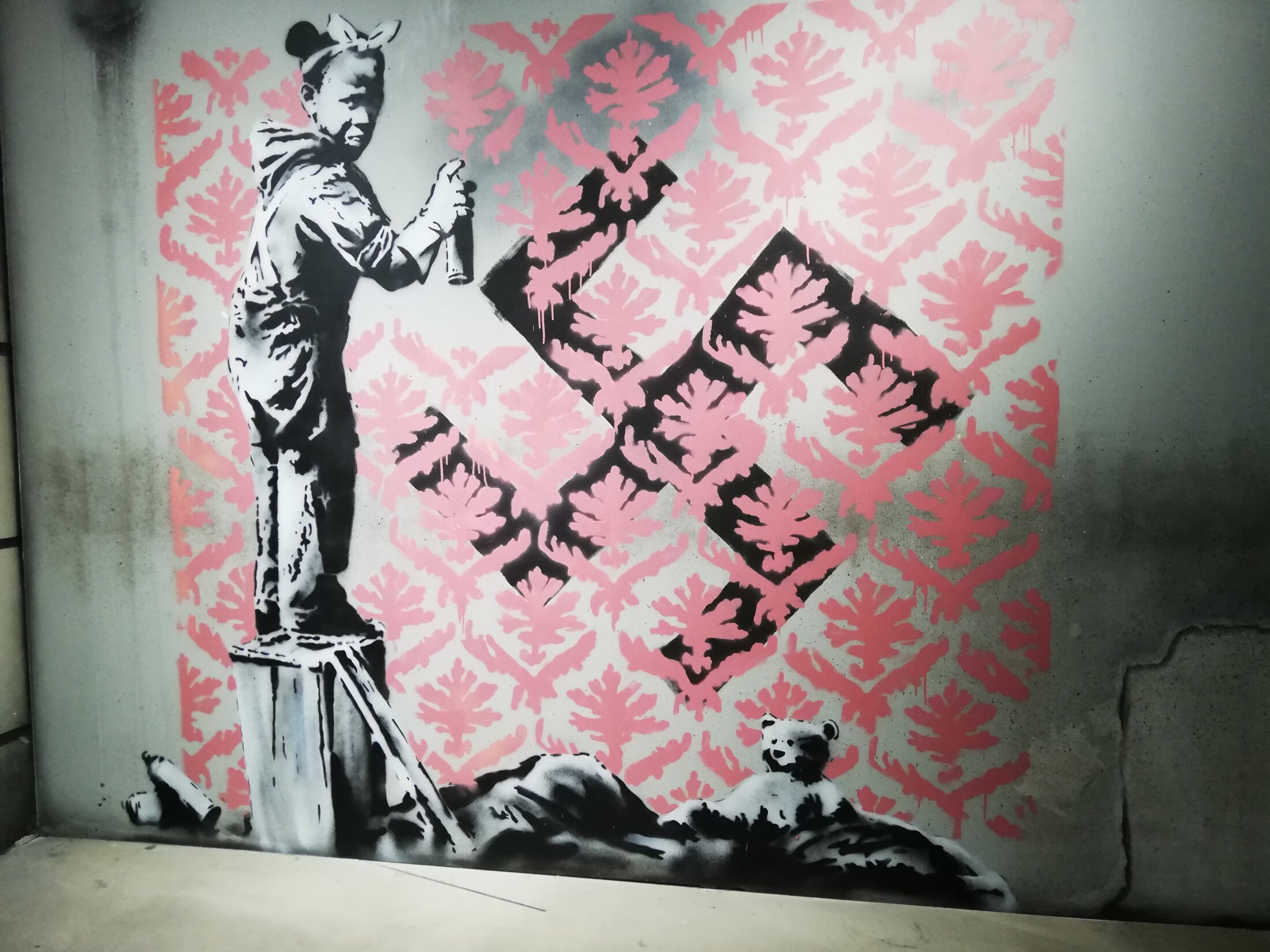

Agrandissement : Illustration 3

Comme le souligne Gérard Noiriel, la protection de l’enfance a également été un enjeu majeur des luttes ayant opposé les conservateurs aux républicains entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale. D’un côté, il s’agissait prioritairement de défendre « un ordre social dont le principal pilier est la famille ». En conséquence, l’État n’aurait pas à intervenir dans le cadre de la maltraitance infantile, qui ne concernerait que des milieux « marginaux » et « dégénérés », ayant avant tout besoin d’être réprimés et moralisés. De l’autre côté, le progressisme républicain voulait remettre en cause la toute-puissance du père de famille, premier fondement du Code civil. Les droits de la personne, et de l’enfant, étaient alors considérés comme prioritaires par rapport aux prérogatives familiales : « le pays des Droits de l’homme ne peut pas accepter que des parents indignes persécutent d’innocentes victimes ».

Le 24 juillet 1889 est finalement adoptée la loi sur « la protection des enfants abandonnés, délaissés ou maltraités », avec comme principale disposition la « déchéance de la puissance paternelle ». « Désormais, si le juge en décide ainsi les « mauvais parents » peuvent être, automatiquement, privés de leurs droits familiaux et leurs enfants placés dans des institutions d’accueil ».

Gérard Noiriel souligne l’importance capitale de cette loi, « non seulement parce qu’elle marque le point de départ de la politique de protection de l’enfance, mais plus généralement parce qu’aucune sphère de la société n’échappe plus désormais à l’intervention de l’État ».

Néanmoins, en dépit des principes universels, l’application législative témoigne surtout des préjugés des élites à l’égard des milieux populaires : « les deux tiers des déchéances parentales (342 cas étudiés) résultent d’une appréciation différente des méthodes éducatives entre l’administration et les parents, et non de véritables sévices ». Ainsi, l’intervention de la puissance publique dans la sphère familiale contribue-t-elle à mettre à mal l’autonomie des milieux populaires, tout en contribuant à la stigmatisation de leurs façons de vivre….

En tout cas, ce cadre législatif concernant l’enfance maltraitée a « créé une nouvelle règle du jeu et un nouveau langage dont se sont servis les gens qui voulaient empêcher les adultes violents de s’en prendre aux enfants ». Les enjeux autour de la maltraitance sont donc repris dans des dynamiques politiques spécifiques, en fonction des contextes historiques.

Ainsi, dans les années 60 aux États-Unis, les violences pédocriminelles sont devenues le révélateur de la domination masculine et de l’imprégnation de la violence patriarcale au sein de la sphère familiale. L’abus sexuel et ses répercussions traumatiques se sont alors vu érigés comme le stigmate indigne de l’oppression et de la conspiration du silence entretenues sur le plan institutionnel et politique. Désormais, « les « survivantes de l’inceste » assimilent leur expérience à celle des survivants de la Shoah au nom de la mémoire traumatique » (D. Fassin et R. Rechtman). Des discours et des identifications inédites ont donc émergé, et ont acquis une légitimité institutionnelle et collective, au point de pouvoir être mobilisés pour réinterpréter et ressentir autrement le passé, ainsi que pour proposer de nouvelles possibilités d’action.

Agrandissement : Illustration 4

Comme on l’a déjà mentionné, le philosophe épistémologue Ian Hacking a analysé la dimension socialement construite, fabriquée et modelée de l’idée de maltraitance infantile, au-delà des faits et des pratiques « réels ». Dans cette approche, la représentation de l’abus sur enfant serait effectivement un « genre interactif », c’est-à-dire une façon de catégoriser certaines réalités susceptible d’exercer un effet rétroactif et performatif sur les éléments désignés, dès lors qu’il s’agit de personnes et de comportements. En l’occurrence, des « événements » sont alors perçus comme appartenant à une classe spécifique, qui, sur le plan représentationnel, n’existait pas forcément lorsque les actes ont été accomplis. Dès lors, de nouvelles catégories créent de nouvelles façons d’appréhender le monde, de se considérer, d’appartenir, de raconter, etc., ce qui contribue au final à « fabriquer certains types de personnes ». Comme le souligne Ian Hacking dans « Entre science et réalité », « la sélection de la maltraitance des enfants en tant que classification vitale a eu d’immenses conséquences sur le droit, dans le monde des travailleurs sociaux au jour le jour, sur le contrôle de la famille, dans la vie des enfants et dans la manière dont les enfants et les adultes se représentent leurs actions, leur passé ainsi que ceux de leurs voisins ».

Dans une perspective interactionniste, on peut effectivement se demander quelles répercussions peuvent avoir l’ « étiquetage » de certains comportements, tant sur le plan social, médical, juridique, mais aussi en ce qui concerne les modalités singulières de subjectivation. Que viennent mobiliser, au niveau individuel et collectif, les catégories de victimes, de maltraités, d’incestés, mais aussi celles d’agresseurs, d’abuseurs, d’incesteurs, etc. ? Les personnes se mettent-ils effectivement à se considérer comme « bourreaux d’enfants » quand ils sont ainsi catégorisés ? Ian Hacking rapporte également que « Schultz a défendu l’idée que les symptômes liés au fait d’être maltraité pourraient être iatrogènes, c’est-à-dire induits par les professionnels de l’aide qui travaillent sur les cas de maltraitante infantile ». Ainsi, « l’étiquetage même et l’intervention dans l’interaction sexuelle entre enfant, adolescent et adulte peuvent être par elles-mêmes victimogènes ou traumatogènes », dans la mesure où l’assignation identitaire ou l’affirmation univoque d’un complexe symptomatique spécifique pourraient entraîner une potentialité d’autoréalisation. Pour Ian Hacking, cela serait donc un « exemple de l’effet de boucle rétroactive de ce genre évolutif qu’est la maltraitance infantile ». Sans conteste, sortir du déni, de l’invisibilisation, dénoncer, reconnaître, s’avèrent plus que nécessaires, sur le plan éthique, politique, thérapeutique. Cependant, n’y-a-t-il pas le risque d’en arriver à une forme de forçage, de schématisme réducteur ou d’automatisme généralisant, avec le déploiement de dispositifs institutionnels spécifiques et de filières préétablies ? De fait, « la recherche engendre toujours plus d’experts qui engendrent toujours plus de cas qui engendrent toujours plus de recherches ». Or, les entretiens d’enquête peuvent aussi se transformer en processus de persuasion, avec l’induction d’un véritable cycle proactif, l’imposition de nouvelles classifications, de nouvelles façons de vivre et de revivre son enfance, ou de réévaluer les interactions familiales….

Nonobstant, pour le philosophe, au-delà de la réalité tragique des actes, la maltraitance infantile joue aussi un rôle prioritaire dans la rhétorique sociale et politique, alors même que sa dimension « scientifique » reste finalement très aléatoire et « construite », signifiant « beaucoup trop de choses à la fois ». Néanmoins, le concept d’abus infantile « offre des boucs émissaires », et permet également d’occulter le fait que « les enfants qui meurent d’avoir été maltraité sont les pauvres » … En médicalisant une problématique, on tend effectivement à la dépolitiser et à invisibiliser les facteurs sociaux impliqués. Et, par ailleurs, les conceptions hégémoniques proposent un narratif déjà établi, permettant à chacun de jouer sa partition au sein d’un script institué avec des rôles et des identités pré-disponibles : « c’est maintenant une conclusion établie d’avance qui veut qu’un parent abusif prétende avoir été violenté quand il était enfant. Cela explique et par là disculpe le comportement ».

Neige Sinno souligne à quel point ce scénario est quasiment devenu un lieu commun, indiscutable : « c’est parce que la société croit fermement dans l’influence du cycle de la violence sur les prédateurs, et qu’elle considère le fait d’avoir été soi-même victime comme un facteur atténuant, que de nombreux accusés font référence à ce qu’ils auraient vécu dans leur propre enfance ». Or, d'après certaines études, seuls 20% des violeurs d'enfants seraient effectivement d'anciennes victimes. Ainsi, la répétition inéluctable du cycle victime-agresseurs serait sans doute à relativiser partiellement, témoignant surtout d'un narratif très ancré et évacuant le fait qu’avoir subi des abus infantiles n'est pas une condition nécessaire ni suffisante pour devenir à son tour agresseur…Mais ces schémas de causalité sont sans doute rassurants par rapport à l’idée insupportable d’un Mal sans origine évidente, sans responsable désigné…

En tout cas, selon Ian Hacking, « la maltraitance infantile est un nouveau genre qui a changé le passé de beaucoup de gens, et qui a ainsi changé le sens même de ce qu’ils sont et de comment ils en sont venus à être ». Or, « le problème fondamental de certaines classifications de personne réside dans l’inadéquation entre l’identification objective d’exemples du type de personnes en question et les caractéristiques essentielles du genre ». De fait, le signifiant « maltraitance infantile » peut regrouper des profils de situations très différentes, ayant tendance à s’étendre par métaphore – tout en dissimulant son propre usage métaphorique. De façon plus ou moins consciente, des enjeux politiques, militants, de pouvoir ou d’intérêts se mêlent inévitablement à la définition d’un tel phénomène, et, dès lors, « l’efficacité des étiquettes dépend moins de leurs mérites intrinsèques que du réseau des parties intéressées qui veulent coller ces étiquettes ».

Ainsi, le façonnement du genre interactif « maltraitance » s’appuie sur des éléments discursifs, rhétoriques et sur des figures telles que la métonymie : ce qui est vrai de la partie est alors considéré comme pouvant s’appliquer au tout. D’où, comme nous le verrons, l’extension/diffusion/dilution de ce que vient désormais recouvrir le terme « inceste ».

Par ailleurs, Ian Hacking souligne que « l’un des épiphénomènes les plus frappants de la maltraitance infantile est sa dimension missionnaire, sa tendance à s’exporter », alors même que les références et normes culturelles peuvent être très variables en ce qui concerne les postures éducatives promues collectivement. Ainsi, par exemple, la sexualité humaine ne prend sens qu’à travers des processus spécifiques d’acculturation et de socialisation, qui viennent définir son cadre, ses limites, ses interdits, ses transgressions, ses déviances, etc.

Or, sur le plan socio-historique, « les violences sexuelles sur enfants, en tant que diagnostic et concept politique, ont été principalement un phénomène du monde anglo-saxon, avec les États-Unis comme source presque exclusive d’innovation conceptuelle ». Ainsi, l’association entre maltraitance infantile et abus sexuel a permis une extension importante du concept d’inceste, avec une réinterprétation rétrospective de nombreux actes, tant sur le plan militant que politique et institutionnel. Cette sensibilité nouvelle s’est alors exportée, exerçant manifestement une forme d’ingérence à l’égard d’autres normes socio-culturelles. En pointant cela, Ian Hacking se refuse à tout jugement axiologique ; il souligne d’ailleurs que « beaucoup de ces révélations furent extraordinairement libératrices », venant redéfinir radicalement les représentations de l’enfance, de l’abus, de la violence et de la domination, dans un contexte socio-historique tout à fait spécifique, à savoir les années 1960 aux États-Unis.

Agrandissement : Illustration 5

Indéniablement, la reconnaissance de la maltraitance infantile, de la prégnance des abus sexuels ou des pratiques incestueuses est un progrès, et nul ne devrait le contester. Cependant, il est aussi intéressant de penser aux enjeux socio-politiques, aux évolutions concomitantes concernant les déterminants de la souffrance psychique, aux conséquences sur le plan de la « prise en charge » du traumatisme, etc. Seul un tel regard critique peut finalement permettre de prolonger l’acte de reconnaître, de dénoncer, et de protéger…

A suivre….