Le mercredi 14 mars 1973, je fais circuler dans la classe de terminale A du lycée Charlemagne à Paris un sondage/questionnaire sur une feuille avec deux questions, dont on donnera les résultats à la fin du cours :

« Etes vous pour l’abrogation de la Loi Debré (oui/non)

Si oui, si la majorité des élèves de la classr se prononce pour la grève pour cette revendication, feriez-vous grève ? (Oui /non/ ne sais pas). »

A la pause, proclamation des résultats : tous (sauf un ou deux) est prête à faire grève… La voter n’est plus qu’une formalité. Il n’y aura pas de cours à l’heure suivante, nous sommes tous partis annoncer la nouvelle dans les autres classes du lycée, ainsi qu’une assemblée générale à 10 heures en salle de permanence. La salle s’avère trop petite, l’AG déborde sur la galerie et dans la cour. Charlemagne est dans les quatre premiers lycéens parisiens en grève, et élit ses délégués à la coordination nationale lycéenne contre la loi Débré, qui se tient l’après-midi même à Jussieu. Condorcet avait démarré lundi, et ce même mercredi matin les lycées voisins Turgot et Simone Weill ont débrayé – je ne me souviens plus lequel des trois avait précédé l’autre d’une heure, le concours avait été lancé lundi soir en réunion de cellule lycéenne de la Ligue communiste des 3e et 4e arrondissements.

Agrandissement : Illustration 1

FLASH BACK

Je ne reviendrai pas ici sur ce qui a été écrit sur le mouvement lycéen contre la loi Debré (adoptée en 1970, elle supprime les sursis des étudiants pour le service militaire, rentre en vigueur le 1er janvier 1973).dans le cadre de recherches scientifiques, historiques, sociologiques Je renvoie au livre coécrit avec Didier Leschi (Quand les lycéens prenaient la parole, Syllepse, 2018), et à la bibliographie qui y figure. Ce sera l’objet d'un séminaire du Germe et de la Cité des mémoires étudiantes le 23 mars.

J’entends ici adopter une autre posture, plus subjective, en partant d’une mémoire d’évènements, d’impressions d’époque en recoupant évidemment avec les sources pour vérifier les dates, des noms, j’en donne ça et là des morceaux illustrés.

Je ne peux évoquer l’année 1973 sans revenir à fin 1972, puisqu’il s’agit de l’année scolaire. J’avais réussi à me faire inscrire au lycée Charlemagne en terminale A à la rentrée 1972/1973 après une année passée à l’annexe du lycée Hector Berlioz à Vincennes où je me suis refait une « virginité » scolaire.

En effet, à la fin de ma seconde en 1971 au lycée Turgot, j’avais été admis à passer en classe supérieure « dans un autre lycée ». Je faisais partie des 200 non admis à rester dans ce lycée lors des derniers conseils de classe, l’administration ayant fait le pari qu’il fallait non seulement exclure quelques dizaines de militants mais une bonne partie du lycée (qui comptait 600 élèves de 2e à terminale). Echec, car la relève (Christian, Hugues) était restée en place, renforcée ensuite.

Aucun lycée parisien n’acceptant de prendre un sortant de Turgot (et j’avais échoué à m’inscrire alors à Charlemagne), une cousine de ma mère habitant Vincennes avait déclaré que je logeais chez elle pour des raisons familiales, et je fus bien forcé d’approuver ce que je considérais comme un « exil » ! Ce fut cependant une année où je vécus dans un milieu « normal » d’élèves, très peu politisé, très peu militant, plutôt « baba », bien loin des forteresses rouges parisiennes, auprès de qui l’affirmation de l’autorité supérieure des textes du marxisme, de ses théoriciens n’allait pas de soi pour convaincre de telle action…

J’envoyais ma mère m’inscrire à Charlemagne, munie de mes bulletins scolaires de 1ère mais pas de mon carnet scolaire portant la trace infâme de mon passage à Turgot… En cas de besoin, elle pourrait dire qu’il était resté au jury du bac français. Ce n’est donc qu’une fois muni d’un papier attestant de mon inscription, et après avoir suivi quelques jours de cours, que je livrais le livret à qui de droit.

Dans ce lycée – de garçons - scientifique de haut niveau, avec ses classes prestigieuses de prépa, la terminale littéraire était un monde à part, au point que Le professeur de mathématiques, Monsieur S (plutôt réactionnaire, et qui y avait « subi » 1968), considérait son affectation dans cette terminale comme une punition. Je n’y connaissais personne auparavant, mais j’y fus accueilli par ce groupe comme si j’avais toujours été là. Pas de militant (sauf un maoïste d’HR). Il y avait d’autres membres de la Ligue dans le bahut, un cercle rouge avec une feuille, « Lycée rouge ».

Agrandissement : Illustration 2

A LA LIGUE,

Membre du secrétariat lycéen de la Ligue depuis 1971, je suis chargé d s’y suivre le travail antimilitariste, et participe à des réunions de la commission armée de la LC (mais pas ce qui concerne le travail dans les casernes). « Qui tient l’armée, tient la jeunesse » aurait dit Karl Liebknecht. Je m’occupe en conséquence de nourrir le travail de formation et de « propagande » (on appelle cela la « com » aujourd’hui) sur le sujet, avec la sortie d’une brochure L’antimilitarisme révolutionnaire , des articles dans la presse des cercles rouge, et côté « travail de masse » il y a le CDA (Comité de défense des appelés), et j’y participe parfois au comité de rédaction de son journal Crosse en l’air » avec quelques articles à la clé (Sur Bigeard et la bataille d’Alger, sur le mouvement lycéen belge…).

Agrandissement : Illustration 3

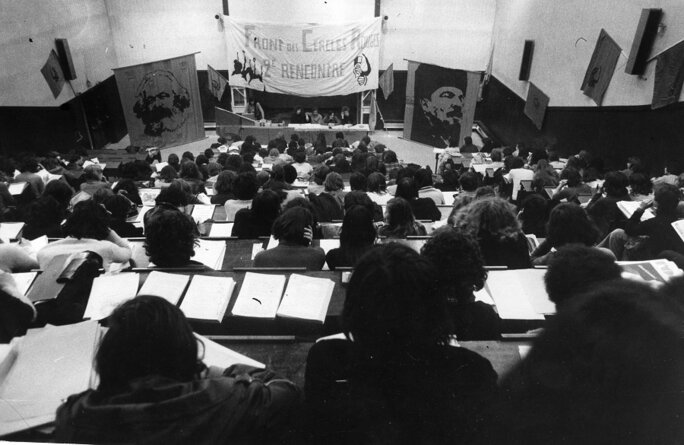

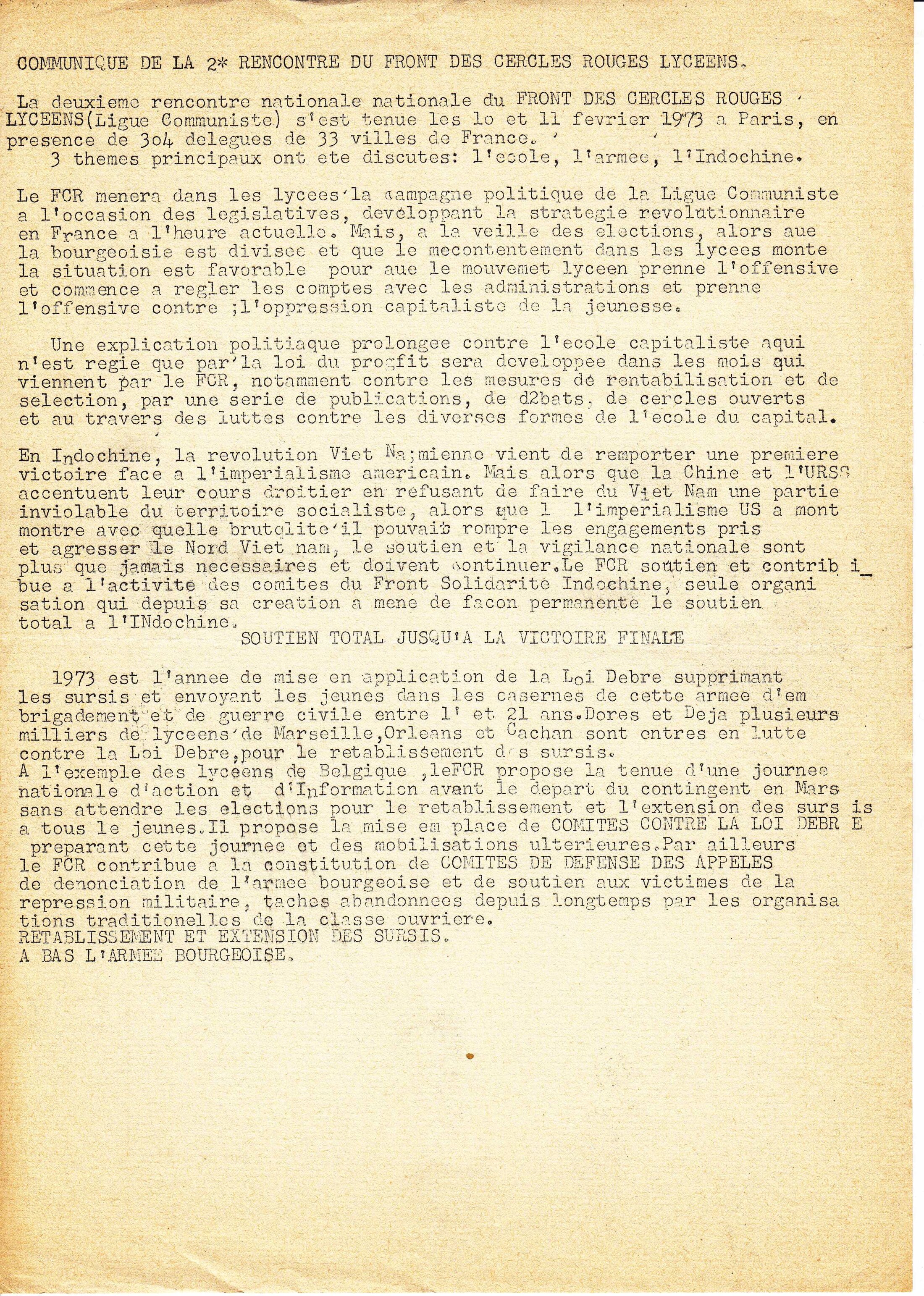

Je m’occupe également du bulletin de liaison du FCR (Front des cercles rouges lycéens), le Militant. Au secrétariat lycéen national il y a des lycéens (dont Michel Field, Isabelle Alleton, plus tard Julien Dray) et de récents ex-lycéens (Christophe Aguiton, Francis Laroche), secrétariat« suivi » pour le bureau politique par Michel Récanati. Au niveau de la capitale, existe une commission lycéenne parisienne – coordination des cellules Paris et banlieue – qui se réunit le lundi soir au local, 10 impasse Gueménée, près de Bastille. Les « sympathisants » sont organisés dans les cercles rouges, qui – sous l’autorité de la LC – se réunissent à l’échelon d’une ville, ou d’un arrondissement, sans pouvoir décisionnaire – et il y a des « rencontres nationales » du FCR. En tous cas, pour moi c’est le confort, je n’ai pas à sortir en général du quadrilatère République/Bastille/Hôtel de Ville/ Strasbourg Saint-Denis : le domicile, le lycée, le local, les camarades, les ami-es, tout est dans ce « village ».

Dans Le Militant n° 10 de novembre 1972, préparatoire à la 2e rencontre nationale du FCR, voici ce qui doit constituer mon rapport :

Agrandissement : Illustration 4

Nous prévoyons bien une campagne, mais pas ce qui va devenir un mouvement d’ampleur inégalée de toute la jeunesse scolarisée. Le secteur lycéen participe bien sûr à la campagne de l’organisation pour les législatives des 4 et 11 mars 1973, toutefois rappelons que le droit de vote, comme la majorité, est à 21 ans, aucun élève du secondaire n’est donc en mesure de participer au scrutin.

UNE AMBIANCE DE LUTTE ET DE CONTESTATIONS

Le contexte était celui d’une agitation dans les lycées, notamment parisiens, depuis la rentrée, autour de cas de répression. C’est « l’affaire Wander », lycéen de l’AJS exclu du lycée Jacques Decour, avec fin novembre/début décembre réunions unitaires AJS, AMR, Révolution, Ligue, débouchant sur une manifestation devant l’établissement ; il y a l’exclusion de Charlie Najman, de l’AMR, du lycée Balzac, finalement réinscrit au lycée Colbert dans le 10e arrondissement. Il y a aussi le drame du CES Pailleron qui met en lumière le manque de sécurité dans les établissements, principalement des quartiers ouvriers, populaires, dans l’enseignement technique. Le lundi 12 février, à l’appel de l’AMR, Révolution !, la Ligue et Lutte ouvrière, 400 lycéens manifestent sur les lieux à la fois en hommage aux élèves morts, et en protestation, j’y prends la parole au rassemblement devant la mairie du 19e. A Charlemagne, nous apprenons qu’il y a une inspection de sécurité – on le constate à la récréation de 10 h. Nous décidons d’accompagner la « visite », avec nos propres commentaires, ce qui meten fureur la directrice (quand c’était une femme, on ne disait pas proviseure…).

LES FOYERS SOCIO-EDUCATIFS

Mais il y a la « vie quotidienne », que les militants essayent de prendre en charge. Alors que je suis dans la ligne de la ligue, opposé alors à la notion de syndicalisme lycéen, on m’appelle le « délégué syndical ». Ce sera un début de remise en cause de la « théorie » par la pratique. Le secteur lycéen avait décidé que les militants devaient s’investir, aller « aux masses », sans élitisme. A Paris, grâce notamment à Daniel Warfman de Turgot, connu par tous les élèves car il vend les croissants aux intercours, les cercles rouges sont présents dans une trentaine de foyers socio-éducatifs, avec un projet de les fédérer, ce que la mobilisation du printemps ne permettra pas de faire. A Turgot, le 23 janvier, une prestation de propagande militaire avait « mal tourné », les élèves avaient même quasiment « séquestré » les militaires en bloquant les issues du lycée, avant de se disperser quand la police fut annoncée. A Charlemagne, lors d’une réunion du comité directeur du Foyer la directrice refuse un débat sur l’armée. Je m’étonné de ce refus, et elle demande « votre nom », je lui réponds poliment « Morder », et elle réagit avec ce cri du coeur « Ah, c’est vous Morder ! » devant l’étonnement de l’audience qui interroge « Qu’est-ce qu’il a Morder ? ». Réponse : « ici ce n’est pas Turgot, vous ne ferez pas la loi ». Elle venait de mettre un nom sur mon visage, moi qui la saluais poliment quand je la croisais.

Agrandissement : Illustration 5

LES FEUILLES DE ROUTE, GREVE DES IUT, CACHAN ET LA RENCONTRE NATIONALE DU FCR

Le 7 février, la Ligue tient un grand meeting de campagne législatives au Palais des Sports à Paris. Il y a des camarades parisiens, mais aussi de province. Nous apprenons ainsi qu’à Orléans, à Marseille des lycéens et élèves d’IUT ont reçu leurs « feuilles de route » (convocation à se présenter pour partir au service) premières applications de la Loi Debré, et que dans un certain nombre d’IUT en grève – comme chaque année – pour la reconnaissance du DUT dans les conventions collectives – la question des sursis est intégrée dans les cahiers de revendications. Au groupe scolaire de Cachan (lycée technique, IUT et ENSET) nous avons un camarade, Laurent Batch. Je m’y rends, avec Christophe et peut-être Isabelle aussi, voir ce qu’il se passe et prends la parole pour apporter la « solidarité des lycéens de Charlemagne » en commençant par le traditionnel « camarades »… ce qui provoque des sifflements désapprobateurs : « on n’est pas des communistes ici ! ». J’arrive à rattraper le coup et retourner la salle en rappelant que « camarades » cela veut dire travailleurs (et travailleuses) et qu’ici, dans le technique on a affaire à des enfants de travailleurs. Rappel de la fierté de classe, Ca marche, applaudissements (ouf !). L’objectif est d’arriver à ce qu’il sorte un appel à la mobilisation de Cachan sur la loi Debré que l’on puisse appuyer à la rencontre du FCR qui commence samedi.

La rencontre nationale des cercles rouges lycéens, prévue pour les 14 et 15 janvier, se tient finalement les 11 et 12 février à Paris. Il était nécessaire, au vu de l’évolution de la situation, de préciser les orientations proposées dans Le Militant en novembre avec des propositions concrètes. Ce sera donc l’appel à la formation de comités contre la loi Debré, et à deux journées d’action, de grèves et manifestations pour la fin février, ce sera les 26 et 27.

Agrandissement : Illustration 6

EN ROUTE POUR LA BELGIQUE

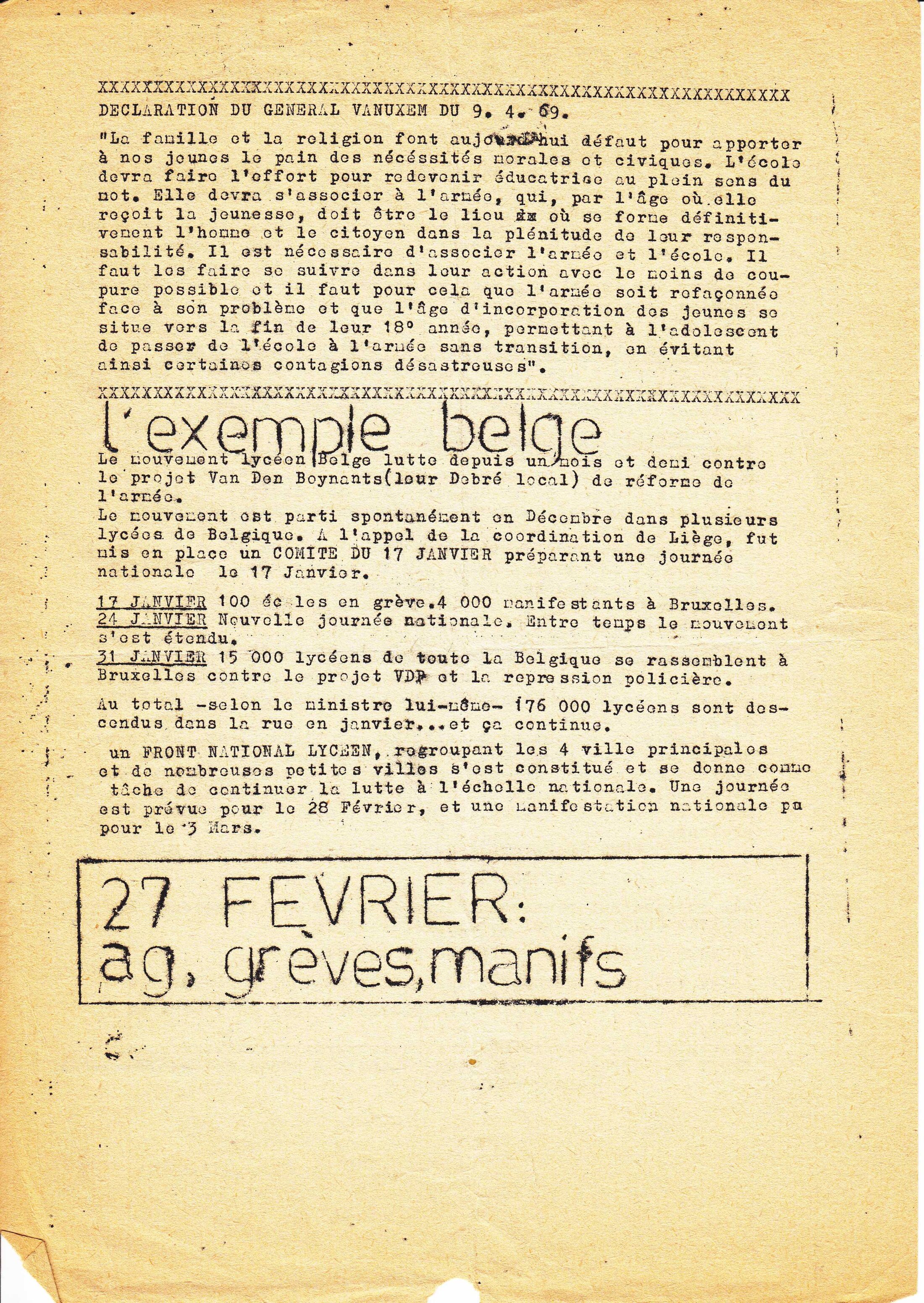

La Belgique nous met la puce à l’oreille. Il y a une loi Debré outre-Quévrain, c’est la loi VDB (du ministre Van Den Boeynants), en janvier ce sont énormes mobilisations, grève dans les boîtes (c’est comme cela qu’on y appelle les bahuts), 175000 manifestants au total selon le ministre lui-même sont descendus dans la rue depuis le 17 janvier, et finalement le projet a été retiré. Nos homologues de la LRT (section belge de la Quatrième internationale) y tiennent une place prépondérante, ils ont conservé le sigle de l’organisation de jeunesse JGS (Jeune garde socialiste), animent des comités du type comités de lutte, avec un journal, Boîtes, et ont initié un Front national lycéen sorte de coordination nationale. Gérard Verbizier (Vergeat), du BP de la Ligue et du SU de la QI, avec qui je discute souvent, me dit « pourquoi n’iriez pas vous à Bruxelles voir ce qu’il se passe » pendant les vacances de février.

Agrandissement : Illustration 7

Bonne idée, nous partons à 4 ou 5 en voiture, Un des frères Grand (je crois Pascal), Isabelle, moi-même, Christophe et/ou Michel traversons la frontière. Au retour, les douaniers français nous retiendront un moment en vérifiant nos papiers. Dans le coffre, nous ramenons des brochures, journaux, tracts, le tout sous le pneu de secours, mais ils ne fouillent pas plus. Je suis peu rassuré, je suis encore étranger à l’époque… En fait, ils vérifient si Isabelle, qui avait alors 17 ans, n’était pas considérée comme en fugue.

A Bruxelles, rencontre chaleureuse avec Myriam et Jacquot (lui aussi étranger en Belgique) animateurs du mouvement, avec Eric Toussaint de Liège, Est-ce à cette occasion que je fais aussi connaissance avec Toledano, François Vercamen, ou est-ce dans des voyages politiques ou amicaux ultérieurs, je ne sais plus. Nous assistons en tous cas à une scène inconcevable en France : une réunion au local de la LRT du FNL, avec – entre autres - des trotskystes, des anarchistes, des membres du parti communiste, autour d’une même table, nous acceptant en observateurs (il en ira différemment quand je retournerai quelques semaines plus tard à Bruxelles). A Paris, le PCF et Georges Marchais en sont toujours à dénoncer les « gauchistes Marcellin ».

Agrandissement : Illustration 8

« L’exemple belge », il fera une page de Crosse en l’air, sera cité dans le tract central que nous sortons à la rentrée des vacances de février. Il y aura même un comité de lutte au lycée français de Bruxelles, et nos camarades belges diffusent les informations sur la France.

Agrandissement : Illustration 9

LES 26 ET 27 FEVRIER

Encouragés par l’exemple belge, et par les nouvelles des académies de province qui ont repris les cours une semaine avant Paris, on prépare avec un certain optimisme les deux journées d’action. Ce qui va de soi, c’est la formation des comités, des AG, et d’arriver à une coordination des comités (CCLD et, nous l’espérons, de grève).

Le 27 février, une coordination de 34 lycées se tient, il n’y a pas eu de grosses AG, mais formation de comités. A Charlemagne, les prises de parole dans la cour se déroulent dans un apparent désintérêt relatif, et c’est un peu partout pareil dans la capitale à quelques exceptions près. Un collectif de 4 personnes est désigné (Charlie Najman de l’AMR, Pierre Morville de Révolution !, moi-même et Julien Dray, lycéen de banlieue pour la Ligue). Michel Field étant en prépa et en examen blanc on le « laisse tranquille » pour l’instant. De manière épidermique et absolument idiote (et sectaire) je m’oppose à l’élection de Marc Rosenblat, du lycée Voltaire, de l’AJS au motif qu’il avait « brisé une grève » à Votaire. A la réunion de bilan du secrétariat lycéen qui suit dans l’arrière-salle de l’amphi, Recanati me redresse les bretelles, à raison sur le fond, brutalement en la forme. Finalement, l’incident n’aura pas de conséquences, l’AJS se conduisant de manière plus responsable en n’en faisant pas une « affaire ».

Il est décidé de faire une manifestation le vendredi 2 mars. A quelques uns – 3 ou 4 – du secrétariat lycéen de la Ligue, dont Christophe pour le lien avec le SO (service d’ordre) de la Ligue, dans un café de la rue Saint-Antoine, non loin mais pas trop près du local de l’impasse Guémenée, on travaille sur un plan de Paris. Idée audacieuse – et vite écartée – investir l’Ecole militaire. On se replie vers un rassemblement, avec rendez-vous secondaires, devant le centre de recrutement de l’armée et siège du Tribunal militaire à Reuilly Diderot. J’avais participé en février 1969 au même endroit à une manifestation contre la suppression des sursis de 8 militants de l’UNEF, où la vitrine du centre de recrutement avait été brisée… On essaye parfois de répéter, mais ne jamais oublier que « les temps et les gens changent ». En effet, si nous parvenons à réunir 300 jeunes pour cette manif clandestine, la plupart n’ont jamais eu cette expérience, ni même manifesté tout court. Au moment ou JP (du SO de la Ligue) comme prévu s’apprête à casser la vitrine du centre militaire, la foule s’oppose : « pas de provocation ». JP s’arrête en plein mouvement, nous regarde, on lui fait signe de renoncer… On se contente de quelques slogans sur les murs. Les lycéens ne sont pas des casseurs…

STRUCTURER : CCLD UNITAIRES, COORDINATIONS LOCALES DES CCLD

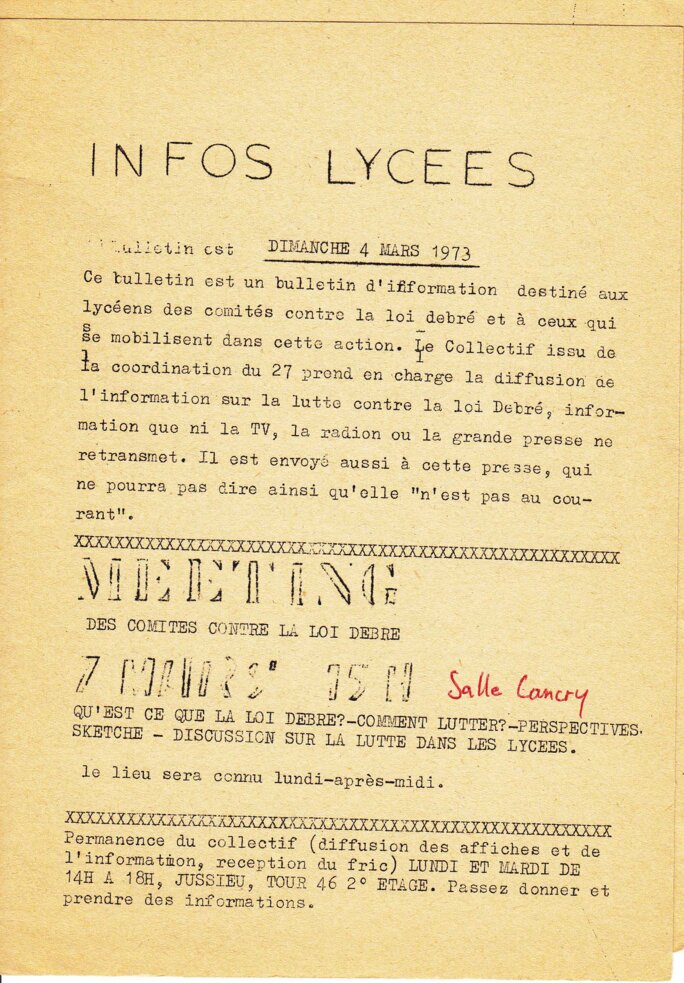

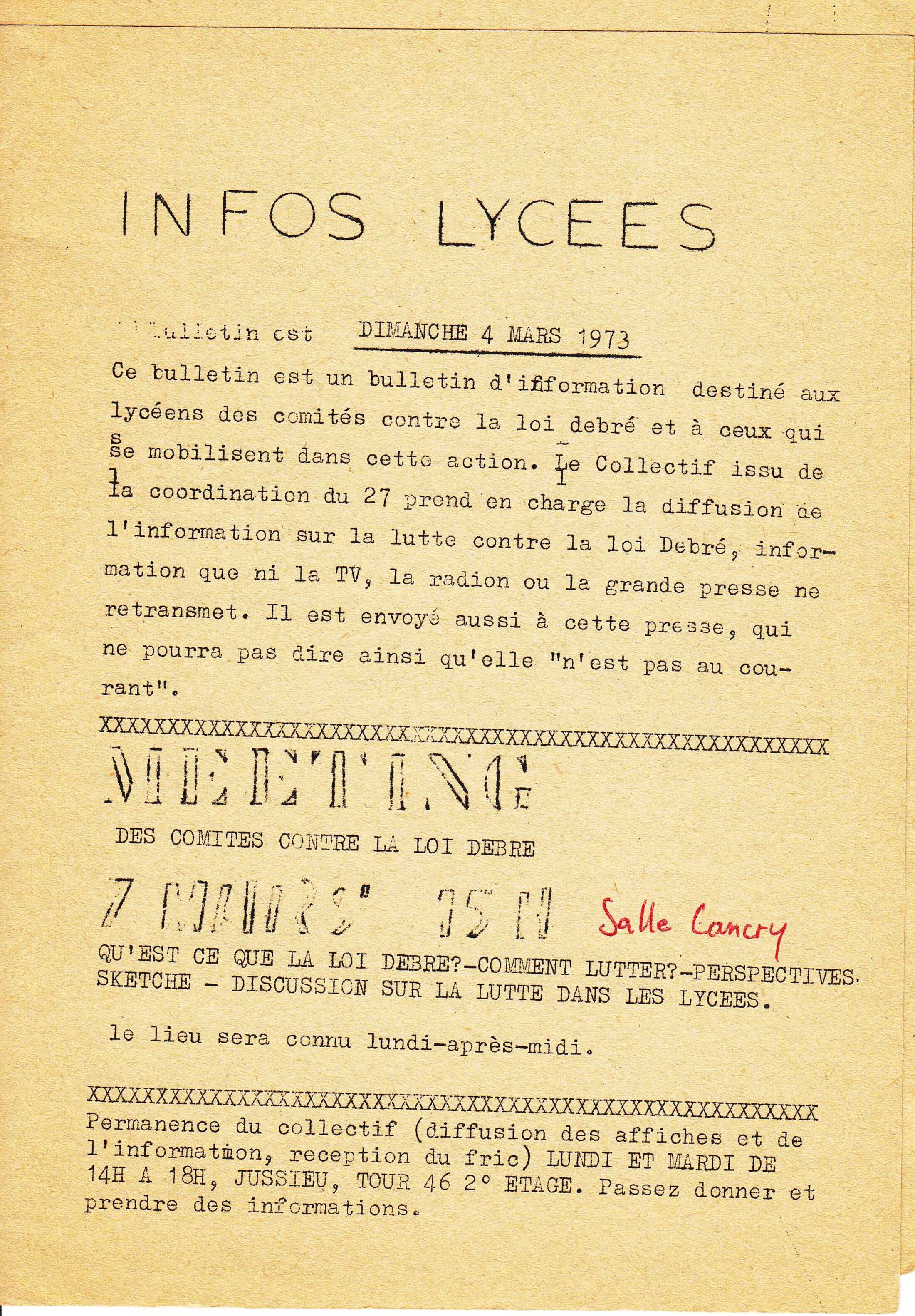

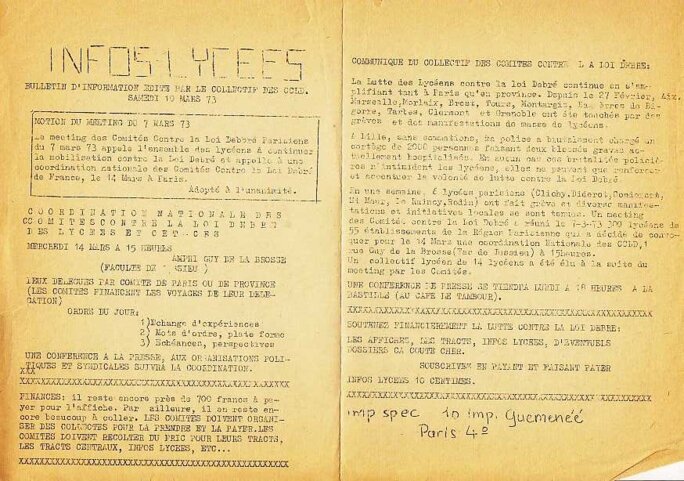

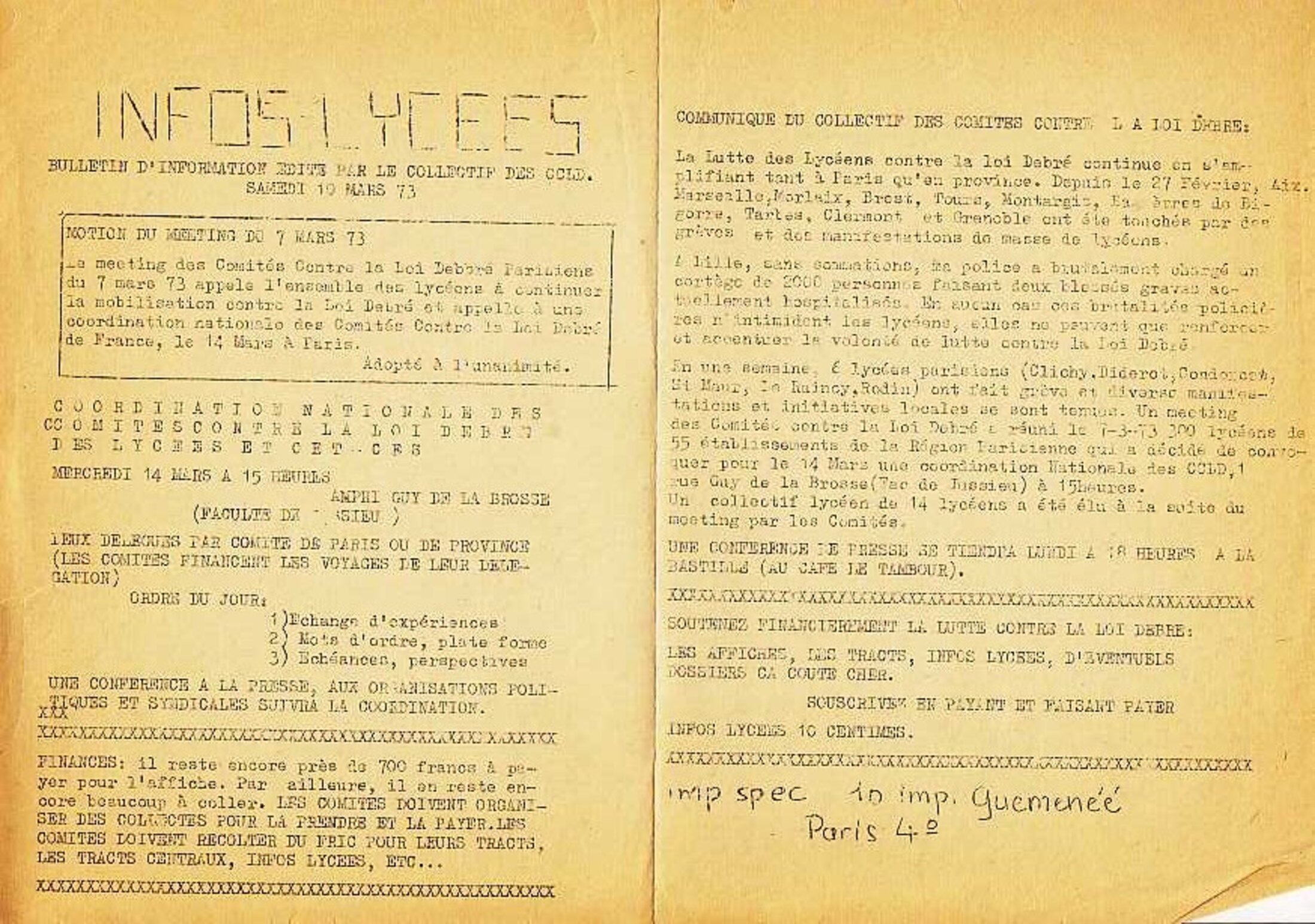

La coordination a également décidé d’éditer un bulletin de liaison, ronéoté au local de la Ligue, envoyé (avec enveloppes et timbres à coller) en province. Il y en aura deux, sortis les 4 et le 10 mars.

Agrandissement : Illustration 10

Une affiche est imprimée, 5000 exemplaires pour 1300 Francs. C’est Révo ! qui s’en occupe. Les affiches sont vendues aux comités 30 centimes l’exemplaire et au 7 mars il reste encore 700 F à régler.

Pendant qu’en province, la mobilisation va croissant, la région parisienne est à la peine. Il y a quelques grosses AG, des débrayages ponctuels, mais rien d’équivalent. Dans les CCLD, il y a les militants politiques des organisations AJS, AMR, LC, REVO !, et surtout beaucoup – de plus en plus – « d’inorganisés » (c’est ainsi qu’eon appelait les « sans parti »). Phénomène constaté à Charlemagne, c’est qu’une partie des gens politisés ayant eu l’expérience de défaites antérieures, suivent de loin, sont sceptiques (« ils ne bougeront pas »…) voire méprisants envers les nouveaux venus qui n’ont pas un « bon niveau politique ». Le CCLD Charlemagne, puis après le 14 le comité de grève ressemble au comité du foyer socio-éducatif que, militants du cercle rouge avec d’autres élèves, ont décidé d’investir et d’animer.

Le mercredi 7 mars, un meeting (avec sketches antimilitaristes) se déroule salle Lancry (là où en mars 1968 s’était tenu le premier meeting des CAL, toujours les reminiscences) ; un appel à une coordination nationale – nationale, à cette échelle une première depuis 1968 – pour le 14 mars après-midi. A la fin du meeting, on s’éclate en 4 coordinations locales, qui désignent un nouveau collectif. On va fonctionner à l’échelon régionale avec 2 par coordination locale. Au 7 mars on en compte 4 de constituées (3/4e, 15/16e, 11/12e, Quartier Latin/16e), et d’autres en constitution (arrondissements du nord de Pariis – 17/9/18/19/10, Val-de-Marne, banlieue Sud, Versailles, ).

Agrandissement : Illustration 12

DE L’ATTENTISME ELECTORAL A L’ACTION PAR LA GREVE ET LA RUE

12 mars au matin. Un des élèves de ma classe, Frédéric, jusqu’ici peu mobilisé, pas militant, me dit « il n’y a plus le choix, il faut y aller ». Je n’avais pas imaginé à quel point pour ces jeunes, même sans droit de vote, le résultat des législatives importait. Si la gauche gagnait, plus besoin de se battre contre la loi Debré, elle serait abrogée, c’est dans le programme commun. Mais là, la gauche a perdu les législatives… Tour le travail fait pendant plusieurs semaines n’avait pas été vain, on entendre les arguments que nous n’avons cessé de marteler dans la bouche de centaines de personnes. L’étincelle, le déclic prennent des voies qu’on ne prévoit pas toujours.

On va maintenant passer de la coordination de comités à la coordination des lycées en grève, et d’asseoir la légitimité des comités de grève. En débrayant le mercredi matin, après Condorcet lundi les trois lycées du Marais étaient en bonne position. C’était un enjeu

LA COORDINATION DU 14 MARS

La coordination du 14 mars est un évènement enthousiasmant, nous voyons arriver des délégations de villes moyennes, de départements ruraux qu’on n’avait jamais vu ces dernières années. On apprend que les lycées de la Lozère (ou de la Corrèze ou de l’Aveyron , je dois vérifier) sont en grève générale depuis plusieurs jours. Le mouvement est ascendant.

Il n’est dans ces conditions pas difficile d’obtenir la quasi-unanimité pour la généralisation de la grève.

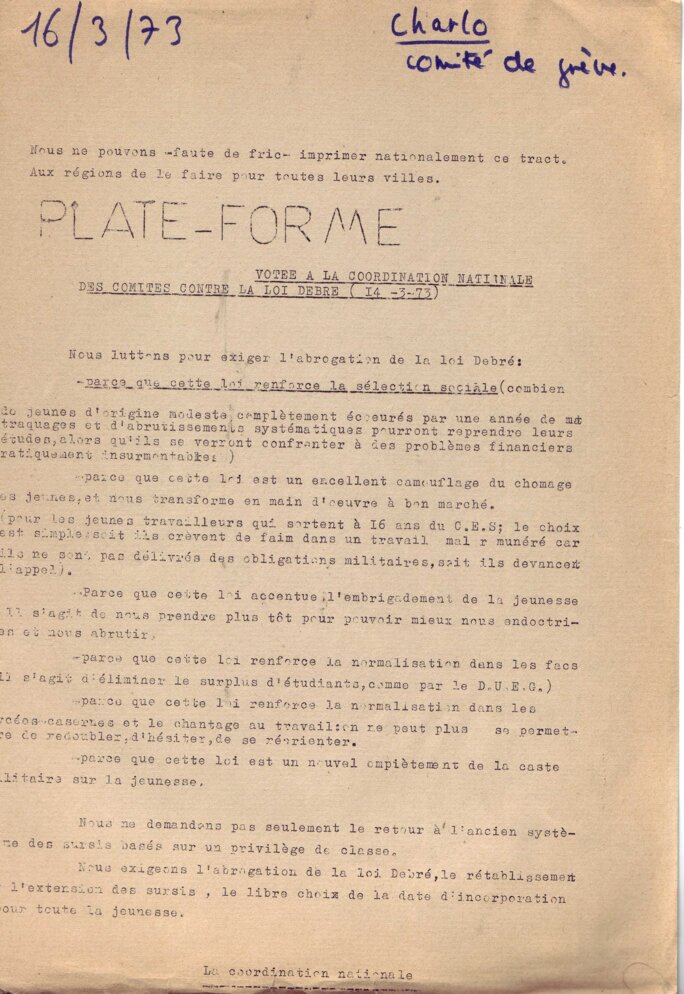

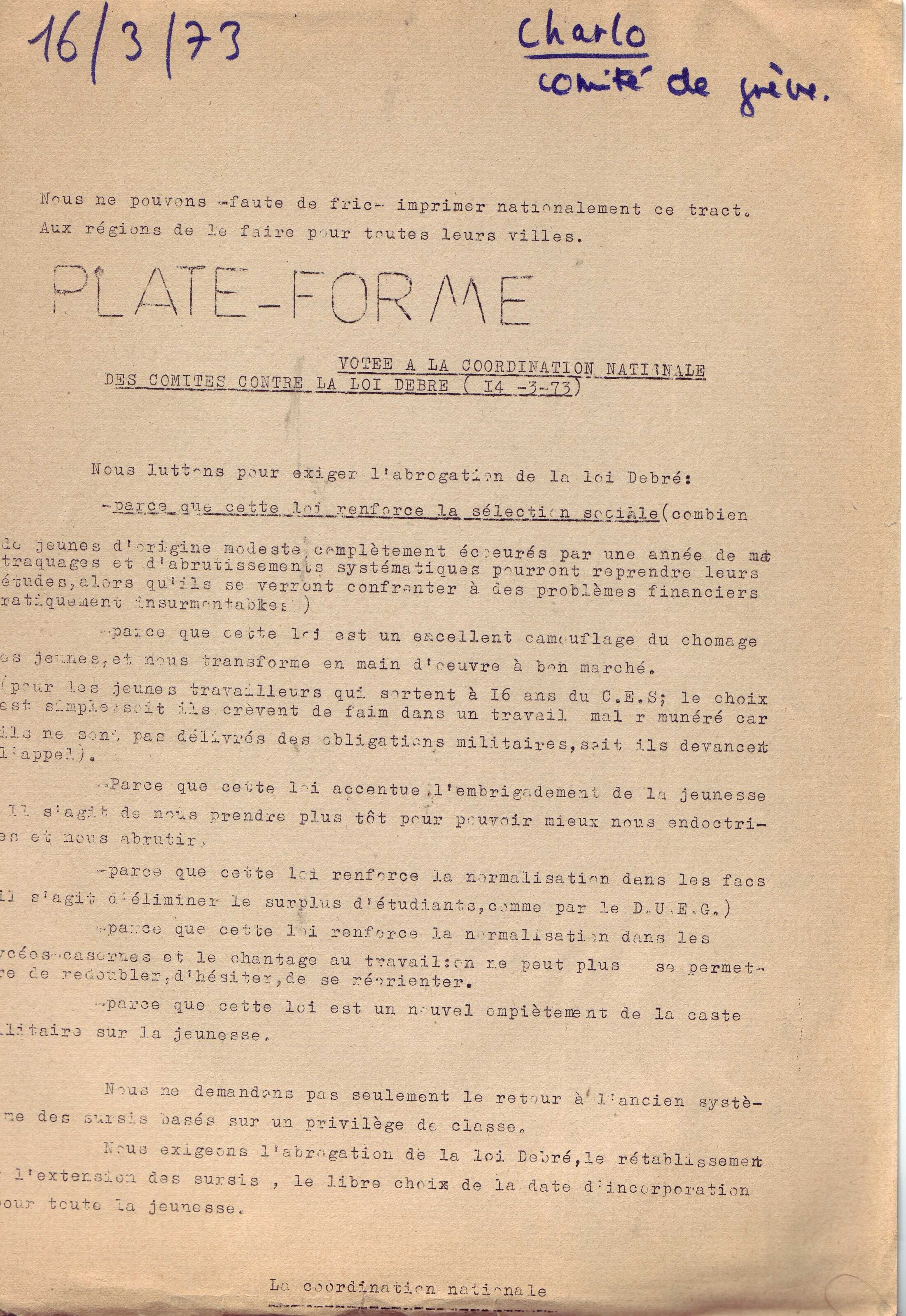

Agrandissement : Illustration 13

Une divergence existe, elle est discutée. Faut-il réclamer le simple « rétablissement des sursis » comme le préconise l’AJS, ou aller au-delà, pour éviter de rechercher un « privilège » pour les seuls lycéens qui continuent leurs études après le bac, laissant en dehors notamment les élèves du technique et les jeunes travailleurs. La majorité tranche se prononce ainsi pour « le rétablissement et l’extension des sursis » car « nous ne demandons pas seulement le retour à l’ancien système basé sur le privilège de classe » ; il est aussi demandé « le libre choix de la date et du lieu d’incorporation ». On critique l’embrigadement, le DEUG, on conteste l’emprise tentée sur la jeunesse de la caste militaire, mais on ne demande pas la suppression du service militaire.

A la coordination nationale, le collectif sera reconduit le 14 mars avec Michel, Isabelle (lycée Fénelon), moi-même (Charlemagne) pour la Ligue, Pierre pour Révo, Marc (Voltaire) de l’AJS, C’est ce collectif qui va préparer une journée de grève et de manifestation le 22 mars, et une nouvelle coordination nationale le samedi 24 mars.

A suivre… « CINQ ANS DEJA, COUCOU NOUS REVOILA »