Ecrire sous la contrainte, produire des structures et organigrammes pour stimuler la créativité, tel est aussi le propos de ce texte. Un labyrinthe mental, dans lequel un « nous » locuteur s’adresse à un « vous », qui désigne chacun d’entre nous mais aussi l’homme en général, l’archétype de celui qui voudrait obtenir une augmentation de la part d’un chef de service aussi évanescent qu’injoignable… Mais ce « vous » est aussi celui de cet employé lambda, dans ses contradictions, son flux de pensées tout autant logiques que saugrenues, ses errements. Il se dédouble, analyse les conséquences multiples et contradictoires du moindre geste, de la moindre conduite, du meilleur cheminement à suivre pour obtenir cette augmentation tant désirée.

L’Art et la manière est un « récit » écrit empreint d’oralité, un flux de conscience, dans un dédoublement permanent, aussi angoissant que drôle, vertigineux et oppressant, très kafkaïen dans ce mélange déroutant d’ironie et de peinture cynique de l’univers du travail.

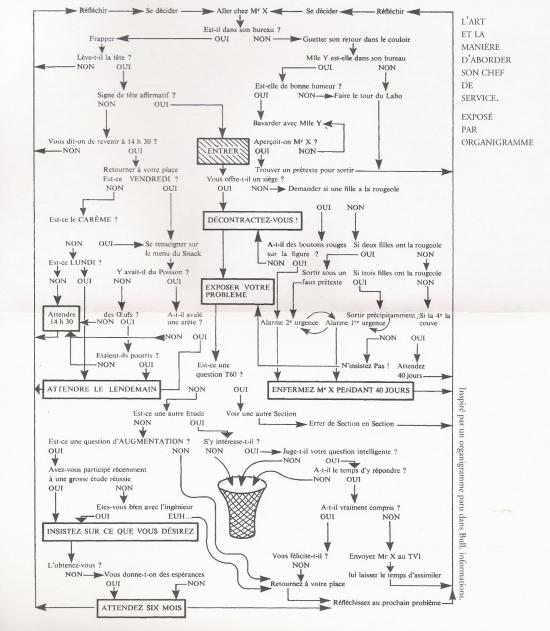

Tout part d’un organigramme, logique et parodique, reproduit en incipit du livre, sur une double page :

Tout se déroule ensuite, sur 88 pages, denses, sans ponctuation sinon l’ultime point, sans majuscule. Une seule longue phrase donc, à peine interrompue par quelques vignettes en noir et blanc représentant un œuf sur son coquetier, une poule, une horloge, des enfants jouant au cerceau ou des poissons… Perec suit le programme de cet organigramme, sous la forme d’un cercle vicieux (« prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux », disait Ionesco, convoqué dans le texte), qui pourrait sembler aléatoire et suit pourtant une logique infaillible.

« Ayant mûrement réfléchi ayant pris votre courage à deux mains vous vous décidez à aller trouver votre chef de service pour lui demander une augmentation vous allez donc trouver votre chef de service disons pour simplifier car il faut toujours simplifier qu'il s'appelle monsieur xavier c'est à dire monsieur ou plutôt mr x donc vous allez trouver mr x là de deux choses l'une ou bien mr x est dans son bureau ou bien mr x n'est pas dans son bureau si mr x était dans son bureau il n'y aurait apparemment pas de problème mais évidemment mr x n'est pas dans son bureau vous n'avez donc guère qu'une chose à faire guetter dans le couloir son retour ou son arrivée mais supposons non pas qu'il n'arrive pas en ce cas il finirait par n'y avoir plus qu'une seule solution retourner dans votre propre bureau et attendre l'après midi ou le lendemain pour recommencer votre tentative mais chose qui se voit tous les jours qu'il tarde à revenir en ce cas le mieux que vous ayez à faire plutôt que de continuer à faire les cent pas dans le couloir c'est d'aller voir votre collègue mlle y que pour donner plus d'humanité à notre sèche démonstration nous appellerons désormais mlle yolande mais de deux choses l'une ou bien melle yolande n'est pas dans son bureau si mlle yolande est dans son bureau il n'y a apparemment pas de problème mais supposons que […] »

Perec joue du double sens de l’hypothèse, littéraire et scientifique. De « supposons » en « ou bien… ou bien » il déroule toutes les stratégies possibles de son « vous », jouant d’une complexité réduite en évidence : « nous simplifierons donc car il faut toujours simplifier ».

Le « vous » envisage successivement les raisons susceptibles de justifier l’absence de son chef dans son bureau : de la simple occupation à la mort par intoxication alimentaire aux œufs pourris, selon une gradation constante, un crescendo à la fois loufoque et arithmétique, car il arrive toujours un moment où les « fonctions gastriques » prennent le pas sur les « fonctions administrativo-hiérarchico-professionnelles ». Il sera aussi question de carême, de rougeole et d’arête de poisson… Perec envisage tout : des moyens d’aborder le chef aux manières de patienter en l’attendant, par exemple faire « un brin de cosette » avec Mlle yolande « comme diraient Victor Hugo et Roland Bacri ».

L’effet permanent de surenchère et de grossissement, d’inflation puisque nous sommes dans une entreprise, est souligné par la reprise, en refrain, d’une phrase type « faire le tour de ses différents services dont l’ensemble constitue tout ou partie de l’organisation qui vous emploie », avec variations sur le même thème : « « faire le tour de ses différents services sont l’ensemble constitue tout ou partie de l’une des plus grosses entreprises dans l’un des secteurs les plus clés de notre industrie la plus nationale », « vous faites le tour des différents services sont l’ensemble constitue tout ou partie de la tentaculaire organisation qui vous assure chichement les moyens de votre survie », « l’entreprise qui constitue votre seul horizon ».

Le texte se construit sur une combinatoire jouant d’infimes variations – en particulier dans l’isotopie du travail, « employer », « utiliser », « exploiter » - chaque terme trouvant un sens tant dans le domaine de l’entreprise que dans l’entreprise littéraire elle-même, en une spécularité vertigineuse : il s’agit bien de « faire le tour » d’une contrainte, d’exploiter un organigramme, d’employer toutes les possibilités offertes par un jeu lexical et scriptural. La manière devient art.

Perec s’amuse de cette spécularité, des effets de mise en abyme. Ainsi « vous » envisage de ne pas demander cette augmentation : en rognant sur ses dépenses, ne pourrait-il pas s’en dispenser ? Il lui suffirait de manger de la « salade cuite » le soir, manière de « s’en sortir », d’autant que la salade cuite « stimule l’imagination créatrice » et est propre à faire germer des idées pas banales… Ironie sur la genèse de L’Art et la manière ?

Plus loin, le « vous » se voit reprocher de raisonner « comme un pied c’est-à-dire comme un tambour c’est-à-dire avec une absence d’intelligence qui confine ou bien à la sénilité précoce ou bien à l’idiotie congénitale »… Et que penser du pied de nez en dernière page : « nous avons expliqué qu’il s’agissait là d’un problème complexe » ? Dernière page qui suggère d’ailleurs de « retourner » voir le chef et « de nouveau » s’efforcer de le convaincre, invitation à reprendre la lecture en son début, comme un livre que l’on ne pourrait jamais refermer…

Perec joue et se joue de nous. Son texte est, étymologiquement, un paradoxe, il est un acte tout autant artistique que politique. L’expérience littéraire prend la forme d’un épuisement : épuisement d’une forme et épuisement du lecteur. Si l’écriture de L’Art et la manière est un défi, sa lecture aussi, conformément au vœu de son auteur : en devenir « illisible ».

L’augmentation que demande l’employé est le procédé même de composition de ce texte, mouvement reproduit par la graphie du titre sur sa couverture :

Ce faisant, Perec signe un des chefs d’œuvre de l’Oulipo, respectant à la lettre le principe énoncé par Roubaud : « un texte écrit suivant une contrainte parle de cette contrainte ».

Georges Perec, L’Art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, postface de Bernard Magné, Hachette Littératures, 105 p., 12 €.