Agrandissement : Illustration 1

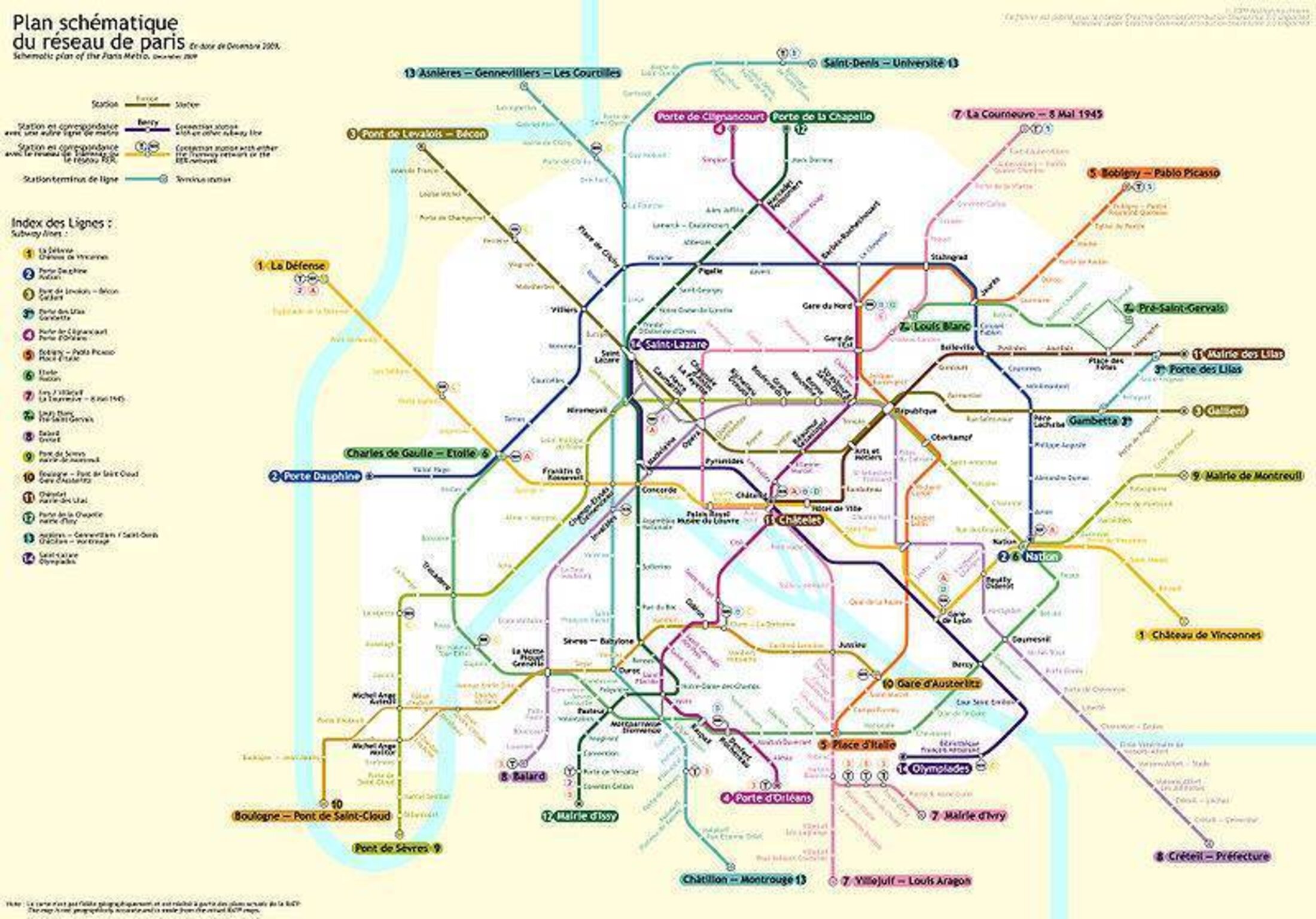

L’Heure de pointe est un roman en quatorze lignes. Rien à voir pourtant avec Félix Fénéon. Quatorze, comme les lignes du métro parisien, comme quatorze intrigues saisies sur le vif dans cet espace urbain, littéraire, ce lieu de brassage et de rencontres. « Les stations se succèdent, comme les vers d’un poème absurde, brefs, trop brefs ». « Chaque jour, des mondes se croisent, se mêlent, se séparent, s’ignorent ». Composent des proses incertaines.

Un roman kaléidoscopique, et non quatorze nouvelles, puisque les silhouettes d’un chapitre (appelé Ligne, de 1 à 14 donc) deviennent les personnages principaux d’un autre, puisque les êtres se croisent, se bousculent, se rencontrent ou se séparent au gré des correspondances du métro. Unité de lieu (le métro), unité de temps (l’heure de pointe) composant un tableau labile de nos intimités, une fresque tout autant sociale qu’impressionniste de nos vies comme elles vont. Le métro, espace de l’aventure, de l’inconnu, du nouveau :

« Comment s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. A quel endroit ? Ici, dans le métro, mais ces questions sont-elles vraiment nécessaires ? Et si nous les laissions à leurs secrets, tous les deux, sans les solliciter davantage ? Et si on tournait simplement la page ? C’est ce que nous faisons d’habitude. Chaque jour, des couples murmurent devant nous, des inconnus nous frôlent, des hommes et des femmes nous croisent sans que nous leur portions attention pour autant. Nous ne nous mêlons pas de leurs affaires. Et pourtant… Avouons-le, nous en mourons d’envie. Nous aimerions savoir d’où ils viennent, tous ces gens, où ils vont, ce qu’il font, quel est leur mystère… » (Ligne 13)

Agrandissement : Illustration 2

L’heure de pointe s’ouvre sur un reflet, « l’image d’un beau visage qui palpitait sur la vitre au gré des lumières du tunnel », une femme, au port aussi altier et majestueux que le lys qu’elle tient dans ses mains. Un lys, « plante absurde » dans le métro, trop haute, trop ample. Pourquoi ce lys ? La Ligne 1 lance l’énigme, la 8 la révèle, la ligne 14 achève le cycle. Le romanesque naît de l’attente, de la curiosité, de modalisateurs qui questionnent le réel et son sens. Le narrateur tisse des verbes du paraître (elle « avait l’air »), des conditionnels, des phrases interrogatives et des adverbes du doute (« peut-être »), invente, brode et construit le hasard. Il s’en amuse, convoque Balzac, Stendhal, cite même Jacques le Fataliste de Diderot, à la ligne 13, modèle de tout texte excentrique et capricant, le réécrit, comme un hymne au roman, espace du désir, de l’amour, du hasard et parfois de « la morsure glacée du regret ».

C’est un monde qui s’ouvre à nous, les musiciens, les comédiens, les voyageurs, ces êtres que nous croisons au gré de nos habitudes, à rebours de nos envies parfois. Un univers et ses « codes implicites » (ne pas regarder dans les yeux, éviter que les corps se touchent), transgressés, mis à mal. Un espace souterrain qui laisse affleurer le passé, le danger, l’Histoire, les migrations contemporaines. Dominique Simonnet va au-delà des visages fermés, « impassibles, nettoyés de toute émotion apparente, exilés dans leur monde intérieur », il tisse des scènes, « pointe » des moments, élève une « symphonie déconcertante », titre de la Ligne 10. « Ah, on en voit de belles dans le métro aujourd’hui ! » (Ligne 11).

En écho à une femme, à la Ligne 9, « on voit de drôles de choses dans le métro », étonnantes, dramatiques, piquantes.

Des présences s’imposent, des fulgurances, des reflets, des correspondances, et la forme brève de L’heure de pointe célèbre leur beauté paradoxale, celle de « l’éphémère aventure métropolitaine ».

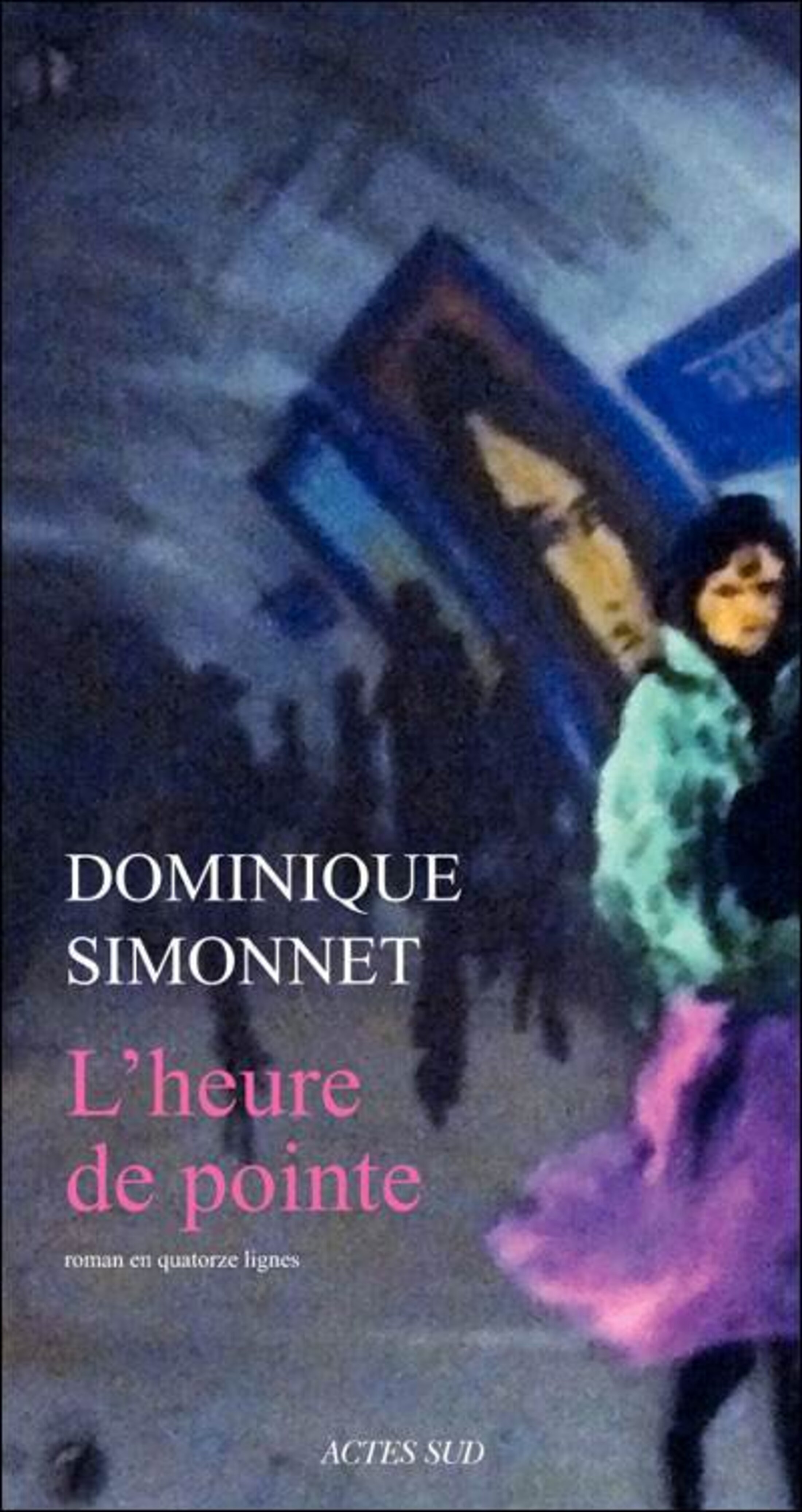

Dominique Simonnet, L’Heure de pointe, Roman en quatorze lignes, Actes Sud, 137 p., 17 €.