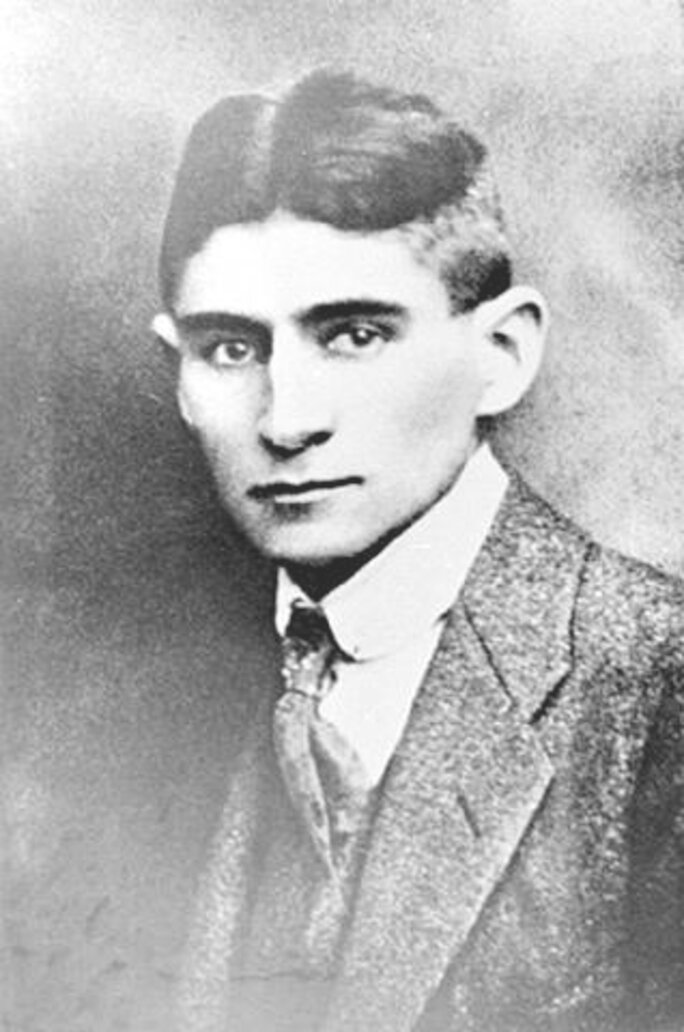

Kafka, qui ne destinait pas ses œuvres à la publication, on le sait, tint des cahiers d’octobre 1916 à mai 1918, en ce moment particulier où l’écrivain, à 34 ans, apprend qu’il est gravement malade et que ses jours sont désormais comptés. Rivages les publie pour la première fois en intégralité, brillamment traduits par Pierre Deshusses, ouvrant sa préface de cette phrase magnifique : « Les cahiers in-octavo détourent les ombres de la mort ».

On trouvera dans ce volume des textes narratifs longs, parfois en plusieurs étapes, interrompus, repris (le chasseur Gracchus, la Grande Muraille de Chine) mais aussi des récits de rêve, des notes quotidiennes, des aphorismes.

L’immense apport de cette édition est de suivre scrupuleusement l’ordre originel – sans les réécritures et regroupements arbitraires de Max Brod –, d’offrir aux lecteurs ce laboratoire d’écriture brute, sans retouche, dans l’ordre de ses ébauches, de ses retours, de ses interruptions capricieuses. Un « système de construction fractionnée », comme l’écrit Kafka au début de La Grande Muraille de Chine, en une phrase qui pourrait illustrer son œuvre.

Kafka n’obéit à aucun genre, narratif, dramatique, il transgresse sans cesse, renouvelle, crée un univers hors norme, qui déborde le réel, le modifie par une inquiétante étrangeté ou une loufoquerie dramatique. Le mélange toujours, des genres, des tons, des styles, le déplacement des lignes, des perspectives.

Kafka est ailleurs, comme le montre son rapport si particulier au monde qui l’entoure, les si rares mentions de la guerre qui fait rage. Kafka note, trois fois, les espoirs de paix mondiale, mais s’immerge dans un espace intérieur et déchiré, poursuit son œuvre qu’il voudrait paradoxalement détruire.

« Seul le parti peut vraiment juger ; mais comme parti il ne peut pas juger. Voilà pourquoi il n’y a aucune possibilité de jugement dans le monde mais simplement son reflet ».

Kafka est le paradoxe, un discours qui cerne dans l’écart. Qui ne tient que dans les oxymores, les tons mêlés, une lucidité tragique et loufoque. Si le verbe « sein », comme il le note, signifie à la fois « être » et « appartenir », il lui faut s’échapper, demeurer ambigu, déchiré et double – comme un choix, une liberté mais aussi un châtiment –. Il l’écrit dans le dernier cahier, sublimement :

« Je suis fin ou commencement ».

Les Cahiers offrent des réflexions, d’une acuité terrible, sur la psychologie, le théâtre, les anges, le péché, Don Quichotte, le mal, Ulysse et les Sirènes, le vocabulaire. Kafka dit la tentation permanente du silence (p. 178-179) – arme des Sirènes face à Ulysse, justement – qui explique sa pensée fragmentaire, son refus ambigu de publication de ses textes.

Au fil des mois, sa pensée questionne davantage la mort, la foi, ou, de manière diamétralement opposée, elle s’abstrait, dans le récit. On retrouve, tout au long de ces pages, l’humour désespéré de l’auteur, son impertinence, comme dans la courte et exceptionnelle nouvelle de l’œuf de cigogne (p. 99 à 102), dans le combat des deux mains (p. 122 à 124) – qui annonce une scène culte de Chaplin–, ou dans ce court paragraphe :

« Il bouffe les détritus tombés de sa propre table, si bien qu’il est un peu plus longtemps rassasié que tous les autres, mais il en oublie de manger à table, ce qui fait que les détritus viennent à manquer ».

L’écriture de Kafka est un appel. Elle ne cesse de dire l’intime Diskrepanz, le combat intérieur, la dichotomie entre ironie et désespoir, le « conflit sans issue », sinon dans l’écriture, la note, le fragment. A nous d’y répondre :

« Personne ne va lire ce que j’écris ici ; personne ne va venir m’aider ; si l’on faisait obligation de me porter secours, toutes les portes de toutes les maisons resteraient fermées, toutes les fenêtres aussi ; tout le monde resterait au fond de son lit, la couverture tirée sur la tête, et la terre entière serait une auberge dans la nuit. On peut comprendre, car personne ne sait rien de moi : et si quelqu’un savait quelque chose, il ne saurait pas où je suis : et s’il savait où je suis, il ne saurait m’y retenir, il ne saurait comment me porter secours ».

Se savoir mourir mène vers la connaissance, écrit Kafka dans ces Cahiers. Vers une pensée forte, aussi forte que « la main tient la pierre. Mais elle ne la tient que pour la lancer. Mais c’est aussi vers ces lointains que mène le chemin ».

CM

Franz Kafka, Cahiers in-octavo (1916-1918), traduits de l’allemand et préfacés par Pierre Deshusses, Bibliothèque Rivages, 240 p., 20 €