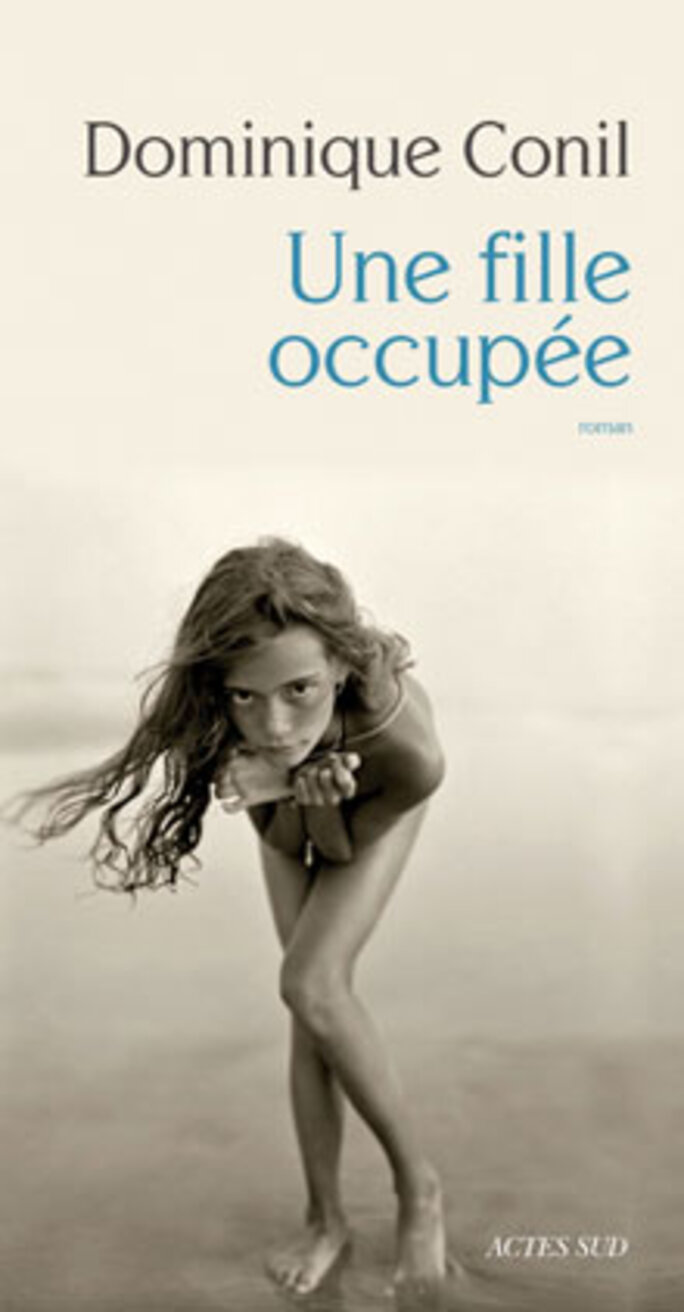

Agrandissement : Illustration 1

«Toujours soutenir, quelle que soit la période abordée, que moi, c’est sans histoire».

En 2008, Dominique Conil espérait la guerre. Elle écrivait la fuite, les départs, l’exil (in)volontaire, aux autres, à soi. «Il y a deux façons de partir : on fuit, ou bien on va quelque part. Pierre fuyait déjà quelque chose, et moi j’allais vers lui». Anne Valetta et Pierre, des sentes, une (en)quête. Une prose dans l’ellipse, l’urgence. Des personnages «travaillé(s) par une douleur à la fois personnelle et historique». Et l’évidence d’une voix d’auteur, déjà, dans ce premier roman qui fondait des tropismes : le désir, l’écriture, les colères intimes, la révolte. Deux récits se croisaient, celui d’Anne Valetta, livrant par bribes une histoire longtemps interdite, cachée, entre vérité et mensonge («D’ailleurs rien n’est vrai dans ce que je vous raconte, je vous sers une histoire qui n’a jamais eu lieu») et celui de Léon journaliste enquêtant sur Anne et Pierre Livi, pas si sûr «que ses notes soient cohérentes. La nuit lui revient par fragments».

Une fille occupée s’inscrit dans ces fragments, dans ce rapport complexe de la vérité et du mensonge qui fonde la fiction : « Se souvenir que la réalité dépasse la fiction, et s’y coller » écrit Dominique Conil en ouverture du roman.

Ka, la fille occupée, est née dans une famille d’écrivains : le père produit des polars au kilomètre, activité alimentaire, vampirique, qui met l’appartement de la banlieue Ouest sous tension. Son «bureau au plateau recouvert de bakélite noire où était posée la machine à écrire» trône au milieu du salon, impose silence et ordre, fait de l’appartement un vase clos, mise en espace d’un ego surdimensionné. La mère noircit des blocs Rhodia, rature, jette, détruit. Le frère, Félix le bien-nommé, pas si sûr, surdoué, est l’héritier, futur auteur de scenarii et romans, à l’image du père.

Enfance solitaire, effacée, en révolte intérieure, parole soumise aux citations des polars du père, clichés littéraires qui s’imposent à l’imaginaire, «yeux clairs, joues creuses», les italiques qui occupent les pages. «Nos yeux étaient encore à la hauteur des poignées de porte, mais nous connaissions dix façons d’assassiner proprement». Les enfants ne doivent pas crier, les disputes, dans l’appartement de la banlieue Ouest, c’est «par écrit». Silence imposé, et parfois, la nuit, le bruit des coups, qui remplacent ceux des touches de la machine à écrire.

Ka, effacée par obligation (se taire, laisser le père écrire, pour «faire bouillir la marmite»), jusque dans son étrange prénom, qui sonne kafkaïen, initiale, «occupée», décide de fuir, d’inventer son chemin, elle refuse son statut de «Ka romancée», le père faisant feu de tout bois : toute anecdote devient récit, il tue sa fille, «short bleu, (…) cicatrice d’impétigo sur son genou droit» dans ses polars. Privilège du romancier, «on prend où on peut». «C’était amusant comme une mise en abyme». Violences, tensions, symboliques, brutales. Il méprise les «deux cahiers remplis de crimes parfaits à l’état d’ébauche» que l’enfant lui offre, pour exister. Ka fuit. Près d’abord, Paris pour une journée. Fugues amoureuses en vacances.

«Ka n’était plus jamais là.(…) Elle cherchait la guerre.

Le soir, elle partait dans un claquement de portes, ou un ronflement de moto, derrière les tamaris. Ou bien elle partait à pied, par le sentier des douaniers, elle partait».

Plus loin encore. Ka passe (à) la ligne, prend la tangente, traverse la France. Le Sud.

«Avec qui étais-je partie ? Comment ? J’avais la mémoire rétive. Ne me revenaient que des fragments».

Elle rencontre Manuel, gentleman cambrioleur, ascendant Robin des bois quand le vol permet de «réparer» spoliations et injustices. Manuel, artiste dans son rapport à l’objet, un peu Sophie Calle, un peu Pérec, «l’histoire des gens, depuis l’objet. Fragments-gens-objets (…) l’histoire en creux».

«Après toutes ces années de meurtres sans odeur, d’intrigues labyrinthiques sans espoir de sortie, dis-je à Manuel, j’avais voulu du tactile, du vrai».

Ka devient une héroïne réelle, et non plus à son corps défendant (et le plus souvent assassiné). Elle vit désormais ce qu’elle lisait dans l’univers des séries noires de son père : voyous, avocats, taulards.

Longues routes, traversées, Ka devient celle que Duras avait ainsi décrite : «La dame du camion vit un amour d’ordre général. Elle ignore le vivre. Tout entière tournée vers le dehors, elle est entrée dans un processus de disparition d’identité. Non seulement elle ne sait pas qui elle est mais elle cherche dans tous les sens qui elle pourrait être. […] Elle se tient ainsi, quelque part abolie, dans un état constant d’attente, d’attente d’elle-même, dans le souhait d’être tout à la fois. Son mouvement vers le tout, c’est pour moi celui de l’amour…» (Marguerite Duras, Le Camion, Éditions de Minuit, 1977).

C’est l’histoire de Ka, un temps dame du camion, l’histoire d’une femme qui aspire à une libération, à l’indépendance. Un itinéraire, des chemins de l’enfance aux routes amoureuses, de la fillette silencieuse à «l’âme errante» qu’un devin de métro voit en elle. Fuir, errer, changer de vie, traverser le pays comme les univers avec Manuel (vendanges, vols, procès, prison) à la recherche d’une «géographie possible», se faire un prénom, habiter son je.

Des hommes jalonnent ce parcours, des figures : le père, le frère, Manuel, Igor. Mais aussi des femmes qui tentent de trouver leur place, effacées, tenues en marge, la mère, Varia. Au centre du récit, l’écriture, les polars du père et du frère, les lettres de Ka à Manuel, celles de Manuel, ses arnaques comme des récits déjà («il achète ce que je lui vends, une idée de lui-même») puis ses romans puisque lui aussi se met à écrire, les blocs Rhodia orange de la mère. L’écriture qui fait vivre et qui bouffe, double mouvement, détruit et permet de se reconstruire, autrement.

Agrandissement : Illustration 3

La destruction est au centre du roman, elle est celle que le père solipsiste, prédateur, impose à sa famille, celle que la mère s’impose, destruction de ses blocs et cahiers, vie et écriture par procuration, effacement jusque dans les couleurs de ses vêtements, cheveux blonds soudain, suicide. Ka, elle, fait le choix de vivre, intensément, en rupture. Sans mettre de mots tout faits, déjà écrits, sur son histoire, dans une parole elliptique. Ka s’occupe pour ne surtout pas écrire. Elle veut trouver sa voie parmi les voix qui s’imposent, toutes ces phrases en italiques, héritées, du père, de la littérature, ces citations qui l’occupent en une hallucination verbale intérieure.

Ka s’écrit donc par fragments, dans une écriture sèche, à l’ironie cinglante, dans les ellipses. «Raconter, ça use le souvenir. Un jour, on se retrouve à dérouler le récit, c’est plat, c’est mâché, c’est une anecdote» : tout ce que n’est pas Une fille occupée. Roman puissant, qui emporte et dévaste, urgent, nécessaire. Roman du risque. Prenez-le.

CM

Dominique Conil, Une fille occupée, Actes Sud, 206 p., 18 €.

Photos © Nathan Assouline