L’épigraphe de L’Histoire de l’oubli fonctionne comme une antienne, un retour musical et lancinant, venant mettre en lumière la structure particulière de ce roman, construit autour de plusieurs mondes, de plusieurs perceptions du réel, emmêlées, tissées, venant trouver une unité, de fil en fil, de narration en narration.

Stefan Merill Block souligne lui-même la dimension musicale de son texte sur son site internet, revenant sur la genèse et la composition de son roman : « I think that, for this book, devising the narrative structure was sort of like playing a chord of music ».

Histoire de l’oubli juxtapose le récit d’Abel Haggard - paysan texan, 68 ans -, celui de Seth Waller, adolescent de 15 ans, l’histoire d’Isidora - « une terre sans mémoire, où chaque désir et exaucé et chaque peine oubliée », toujours en italiques - et une Histoire génétique, en cinq parties.

Le roman se structure autour de ces quatre narrations alternées, deux en focalisation interne (le « je » d’Abel, celui de Seth), deux en focalisation externe (Isidora, l’histoire génétique). Au centre de ces récits, la maladie d’Alzheimer, malédiction familiale, dans sa variante EOA-23, causée par une anomalie sur le chromosome 14. Il y aurait une origine génétique commune à tous les malades de cet Alzheimer précoce, - Angleterre, XVIIIe siècle, Lord Alban Mappelthorpe, puis sa descendance « disséminée à travers le monde civilisé comme du pollen porté par une forte brise - comme le découvre peu à peu Seth, dévorant des ouvrages scientifiques, enquêtant ; une anomalie, une dégénérescence, sans doute, une fatalité, la vie « lasse de copier et recopier éternellement, et procédant à de petites innovations », et ce génome qui ressemble à « la fermeture Éclair d’un blouson remontée un peu trop vite à l’occasion d’un courant d’air et dont les dents ne sont pas tout à fait imbriquées correctement, mais qui – à dater de cet instant – ne pourra plus jamais être décoincée ».

Seth découvre cette « bombe neurologique à retardement » avec la maladie de sa mère et n’a de cesse de découvrir les secrets de son histoire, familiale et génétique, malgré ses silences, ses oublis volontaires et d’autres liés à son mal. Elle chute, lourdement :

« Plus je grandissais, m’instruisais, devenais adulte, plus ma mère baissait, oubliait, agissait comme une enfant. S’il n’y avait pas eu ce bruit atroce sous le palier, qui sait au bout de combien de temps nous aurions pris conscience que ses bizarreries n’étaient pas de l’excentricité mais les symptômes d’une maladie génétique, neurologique, dévastatrice ? »

Parallèlement, à quelques centaines de kilomètres, Abel, ermite bossu, tente lui aussi de « combler ce silence », vit de ses souvenirs, pense à la femme aimée et perdue, Mae, l’épouse de son frère jumeau, à leur passion trop brève, à leur fille, Jamie, fruit du péché et du mensonge : « ce qui avait été semé dans un endroit impossible devint réalité, le ventre de Mae se gonfla de l’impossible vérité, du mensonge possible », sa fille, partie vingt-et-un ans plus tôt, qu’il imagine, recrée dans ses pensées, dont il espère vainement un signe.

Deux histoires de famille, deux recherches, deux malédictions qui, sans doute, le lecteur le découvre peu à peu, tiennent à un même fil.

Abel donne une des clés de ce roman étrange, fascinant, envoûtant, il est un nouvel arbre de la connaissance, comme le soulignent aussi les prénoms bibliques de ses deux narrateurs :

« Parfois, je vois dans ces analogies la plus sombre, la plus poignante des plaisanteries faites aux dépens de mes soixante-huit ans. Parfois, c’est comme si le mythe du péché originel avait été exprès remanié pour être joué dans notre petite ferme à l’intention d’un public contemporain : le saule est l’Arbre de la Connaissance : les liens du mariage, c’est l’Interdit divin. Mon corps difforme s’acquitte médiocrement du rôle du fruit suspendu à la branche. La chose flasque et pitoyable dans ma main figure le serpent. Le contact de Mae est le désir coupable. La grande tragédie de ma vie symbolise toutes les souffrances à venir de l’humanité ».

Vaut-il mieux savoir, oublier ? comment se défaire du poids du passé, de la faute ? autant de questions posées par les quatre récits qui forment ce roman unique.

Les récits d’Abel et Seth sont proches : un même désir de savoir, de combler une absence et un silence, le même sentiment d’être marqué par une faute originelle, familiale, un même rapport à une terre mythique, Isidora, espace de liberté et de création, de désirs. Tous deux sont pris dans une histoire entre réel et fiction, souvenirs et imaginaire, vérité et mensonge (« ce fut aussi simple que cela. Personne ne mentit, mais personne ne dit la vérité »). Abel perd la femme aimée et « sa » fille, qui est officiellement celle de son frère jumeau. Seth tente de comprendre pourquoi ses parents, lorsqu’ils se rencontrèrent « tâchèrent d’inventer de nouvelles histoires pour leur futur, libérées du passé », pourquoi les seules histoires que racontait sa mère se déroulaient dans un monde imaginaire qu’elle croit réel.

Histoire de l’oubli est un roman des origines (« qui pourrait dire quand cela commença ? Avec une famille comme la mienne, même supposer est impossible »), de la filiation, de la transmission. Celle de la maladie, bien sûr, qui frappe tôt, vers 35 ans, mais aussi celle d’Isidora. C’est un roman de la perte. Un roman de la quête, de soi, de son histoire, au-delà des silences, des non-dits.

C’est un récit qui – au-delà de la puissance de son évocation de la maladie d’Alzheimer – dresse un parallèle fécond entre sciences et littérature, faisant de la génétique une matière romanesque, une syntaxe : « ces personnes-là, et leurs composants cellulaires avec elle, se reproduisirent indéfiniment. Une simple phrase génétique se répétant à travers les générations avec plus d’exactitude que le plus aimé des contes », la vie refusant de répéter « le même vieux langage » et se livrant à des variantes, plus intéressantes :

« Deux supernovae, tels des éditeurs à l’esprit critique surdéveloppé, corrigèrent le récit infra-cellulaire des primates en fonction de leurs propres exigences, avec des jets de radiations en guise de pointe feutre rouge dans le code génétique.

"Pour commencer, dirent les supernovae, la posture de ces créatures ne ressemble à rien. Et si elles se tenaient debout, bon sang ? Et ces mains qui pendent le long du corps – si on leur faisait manier des outils ? J’aime bien les scènes de sexe, mais on pourrait, je crois, les améliorer. Et l’idée du sexe pour le sexe ? Et puis, elles manquent de motivation. Et si on les dotait d’un niveau de raisonnement supérieur ? Ça relancerait l’intrigue. Enfin, c’est juste une idée… A propos, ces créatures vivent une chose après l’autre. Ça manque de fil conducteur. Il faut absolument les doter d’une mémoire plus développée."

Et, coup de génie cruel : "personne ne semble impliqué dans la réalisation d’un projet quelconque… Et si on en faisait des insatisfaits chroniques ? "

Touche finale, peut-être sous l’effet d’une ironie mordante, les supernovae firent le premier Homo erectus (et par là, nous autres) aussi nus que le cul d’un orang-outan ». (Histoire génétique, deuxième partie)

Une nouvelle genèse, entre roman et génétique. Science et fiction sont intimement – essentiellement – liées sous la plume de Stefan Merrill Block. Le travail métapoétique – cet usage souligné de termes littéraires, romanesques pour dire une histoire scientifique – sert une visée tout autant poétique que cynique. Une ironie de l’histoire, dans tous les sens du terme. Ainsi l’exploration des possibilités créatrices de la maladie, dans ses associations paradoxales, hasardeuses, ses excentricités, ses trouées du souvenir et de la mémoire associative. Ainsi l’immense travail de recherche du romancier présent et pourtant gommé dans le récit, comme un soubassement, un centre de gravité. Ainsi le lien de cette maladie, variante EOA-23 – purement fictive, inventée par Block – et du mythe isidorien, « l’histoire infinie d’Isidora courant parallèlement à la nôtre », « ces histoires furent ainsi répétées, parallèlement au gène de Mapplethorpe, de génération en génération ».

Tous les fils se nouent à Isidora, récit tissant peu à peu sa toile dans le roman, analogon du désir de savoir comme d’oublier :

« Au cours de ces épreuves, il se peut que tu commences à désespérer. Mais voici le secret que je ne dirai qu’à toi : les très rares élus, ceux qui seront admis à Isidora, ne se laisseront jamais décourager, car le seul moyen de trouver Isidora est d’être heureux d’affronter ces portes, de ne penser qu’à celle qui est là sans se souvenir de la précédente, de ne vivre que pour résoudre la présente énigme. C’est seulement quand tu auras oublié à la fois ta vie d’avant et ce que tu espérais après – c’est alors seulement que tu verras les murs tout en or et sauras que tu es déjà à Isidora ».

Histoire de l’oubli est un récit familial, entre fiction et roman, encore, la quête parallèle de Seth et Abel étant aussi, pour une part, celle de l’auteur, Stefan Merill Block, comme le révèlent les remerciements des dernières pages ou le site internet de l’écrivain. Aucune importance, d’une certaine manière. C’est avant tout un hymne aux pouvoirs de la fiction, à son infinie capacité de dire comme de transcender le réel, puisque c’est à la fiction, à Isidora, nom même du récit, qu’il revient de donner les clés de toutes les histoires. Les fables fondatrices d’Isidora rythment le roman, cryptent son sens, le déploient, le suspendent et le tendent :

« C’est ainsi que s’est transmise l’histoire d’Isidora : tantôt dans le but de consoler la jeune génération, tantôt pour perpétuer la tradition, tantôt pour exprimer ce qui eût été inexprimable dans les termes et espaces finis de la simple réalité ».

Le fiction y est définie comme une infinie improvisation, une variation poétique et musicale autour de « deux idées », « changeant imperceptiblement à chaque passage tout en demeurant, fondamentalement, les mêmes. Le passé et le futur étaient un même lieu, un destin impossible et pourtant inévitable, vers lequel tous devaient forcément aller ».

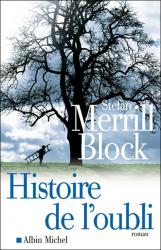

Histoire de l’oubli est un premier roman, écrit, composé, magistralement, par un jeune homme né en 1982 au Texas.

Publié en mai 2008 aux USA et en Grande-Bretagne, ô bonheur !, déjà traduit. Un roman inventif, original, d’une ironie mordante, d’une poésie lancinante. Une cosmogonie, au sens premier du terme, l’invention d’un monde, « un endroit où, pour combler ses désirs, il suffisait d’imaginer ». Inoubliable.

Stefan Merill Block, Histoire de l’oubli [The Story of Forgetting], traduit de l’américain par Valérie Malfoy, Albin Michel, « Les Grandes Traductions », 362 p., 20 €

Parution le 7 janvier 2009

(Vidéo, animation deGeorge Wu for Stefan Merrill Block's novel The Story of Forgetting. Faber&Faber

Photographie de Stefan Merrill Block © Christina Pabst)