Agrandissement : Illustration 1

Dans la collection «une histoire de» de Flammarion (des haines d’écrivains, de la langue de bois, de la séduction politique): les best-sellers. Le mot lui-même, Frédéric Rouvillois le souligne, a été forgé en 1889 aux USA. Un terme nouveau, pour un phénomène qui remonte, lui, à la lecture sur volumes imprimés. Et désigne ces textes qui suscitent soudain un engouement tel que les rééditions se multiplient, qu’un livre fait événement. Derrière le best-seller, la question du succès en littérature, de ce qui pourrait l’expliquer.

Depuis la démocratisation de la culture, avec le développement de l’édition et de l’alphabétisation (grosso modo au XIXème siècle, avec des nuances), l’équation succès = valeur littéraire ne fonctionne plus. Céline le disait, «un succès est toujours de mauvaise qualité». À l’inverse, selon Maurice Nadeau, un chef d’œuvre a besoin de temps pour s’installer. La valeur serait dans la durée. Pourtant, nous allons vers une «bestsellerisation du système éditorial» (Pierre Nora)… même si le type de livre susceptible de devenir un phénomène de vente demeure un mystère. Pour tenter sinon de l’élucider, du moins d’approcher sa magie, Frédéric Rouvillois l’étudie selon trois axes, le triangle d’or des études littéraires: le livre (ou qu’est-ce qu’un best-seller), l’auteur (ou comment on le fabrique), le lecteur (ou pourquoi on l’achète).

Un livre est un best-seller s’il répond à trois critères: un chiffre de vente élevé, qui se déclenche rapidement (le temps), sans frontières géographiques ou linguistiques (le lieu). La question des chiffres est complexe: ils peuvent être allégrement travestis, certains éditeurs ayant bien compris qu’une catégorie de lecteurs n’achète que ce qui se vend. C’est ainsi que Le Diable au corps de Radiguet est poussé par Bernard Grasset, «pour des raisons publicitaires et avec l’aval de l’auteur, (il) passe subitement de la 52° à la 83° édition». Le temps est une donnée aussi variable: faut-il, pour qu’un livre soit qualifié de best-seller, qu’il s’en vende 11 millions d’exemplaires par le monde dès le jour de sa sortie, comme le septième et dernier volume de la saga Harry Potter, le 21 juillet 2007? Il est en effet des best-sellers immédiats, d’autres plus tardifs, au point qu’a été forgé le terme de long-sellers, ces textes qui deviendront des classiques. Rares sont cependant les livres qui réussissent l’équation best-seller/long-seller (Le Petit Prince). Le marché du livre est aujourd’hui mondial et les succès traversent les frontières, du fait de l’internationalisation des maisons d’édition mais aussi de l’uniformisation des goûts du public. Un phénomène qui n’est évidemment pas strictement littéraire mais que le livre illustre (Harry Potter, Da Vinci Code, Twilight, Millénium). Demeure cependant une certaine french touch: une exception liée à la place toujours importante du livre dans l’hexagone. Le public peut y forger des succès (Borges, Kundera, Styron) ou garder ses best-sellers (Le Clezio, Jonathan Little) qui ne s’exportent pas, ou mal.

Agrandissement : Illustration 2

Tout auteur est en quête de lecteurs. L’image romantique de l’écrivain maudit, au génie posthume, a cependant la vie dure. Tout succès est-il synonyme de médiocrité? Oui quand il s’agit d’appliquer des recettes qui ont fait leurs preuves (le canevas de tout récit de la collection Harlequin, «200 millions de volumes vendus chaque année dans le monde à une cinquantaine de millions de lectrices», les filons de Dan Brown ou de Guillaume Musso, identiques de livre en livre), oui quand le texte est écrit par un mercenaire, un porte-plume, un plagiaire, non quand soudain le talent d’un auteur rencontre son public. L’éditeur, son travail de diffusion, les prix littéraires, la presse (et ses deux légendes de la prescription, Bernard Pivot et Oprah Winfrey), la publicité, l’adaptation cinématographique ou même la censure (qui attise le démon de la curiosité) jouent un rôle prépondérant dans cette alchimie complexe qui mène un écrivain vers le succès, rouages que décortique Frédéric Rouvillois dans la seconde partie du livre.

Car quel portrait robot faire du lecteur, sur lequel repose la logique du best-seller ? Par quoi ses choix sont-ils gouvernés? Souffre-t-il d’un «complexe de Panurge» qui lui ferait acheter ce que d’autres lisent déjà? Se laisse-t-il tenter par ce qui pourrait le détendre, l’instruire, lui donner un statut? Autant de questions que pose Frédéric Rouvillois, qu’il laisse bien entendu ouvertes, venant étayer chaque piste de faits éditoriaux, précis, documentés. Au final, son essai fourmille d’anecdotes, ces petites histoires de la littérature qui forgent la grande, passionnantes et enlevées. La sociocritique n’est pas si éloignée de nos problématiques politiques contemporaines: ainsi de la mondialisation de la lecture qui laisse apparaître le caractère «asymétrique» de la géographie du livre, c’est la loi du plus fort qui régit l’édition, et les pays politiquement dominants qui imposent leur production culturelle, «l’Espagne au XVIè siècle, la France au XVIIè, l’Angleterre au XVIIIè» et les États-Unis aujourd’hui. Demeure le miracle de cette «rencontre» d’un livre et de ses lecteurs. «On ne sait qu’une chose, c’est qu’on ne sait pas tout». Heureusement.

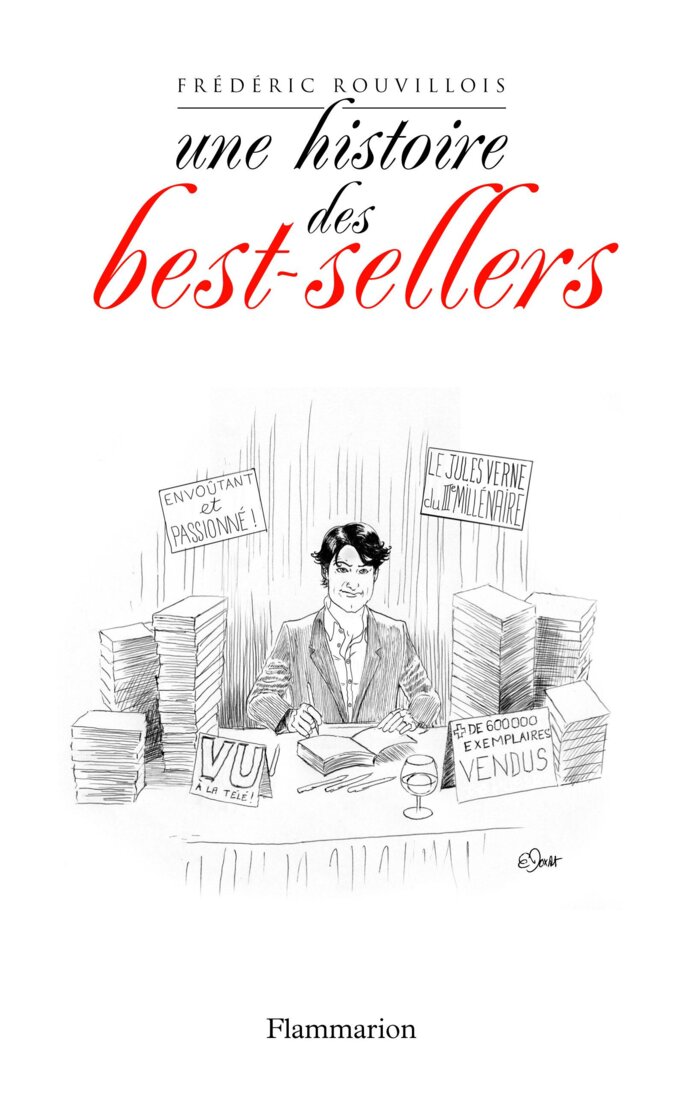

Frédéric Rouvillois, Une histoire des best-sellers, Flammarion, 349 p., 19 €