Dans le prière d’insérer de Ricordi, Arno Bertina interroge ce livre sur le mode du « sans doute » : Pourquoi Christophe Grossi, au lieu de souvenirs, dit-il avoir des « ricordi » ? Serait-il italien comme son patronyme le suggère ? Ou cette Italie est-elle une patrie imaginaire, littéraire, tenant de la fiction intime ?

Agrandissement : Illustration 2

Pour les écrivains, l’état civil « peine à contenir le nombre qu’ils sont ». Le nom est fiction et « ne cherche-t-on pas à être de tous les pays quand on écrit ? » Mais peut-être aussi ce « mi ricordo » qui rythme le texte, scansion en anaphore et matrice des 480 fragments qui le composent, est-il un « pas de côté » — mi ricordo plutôt que je me souviens (Perec) ou I remember (Joe Brainard) trop familiers désormais, n’ouvrant plus à ce décalage nécessaire —, et en ce sens, « mi ricordo » est « la métaphore de l’écriture, qui est toujours un pas de côté », comme l’écrit, toujours, Arno Bertina…

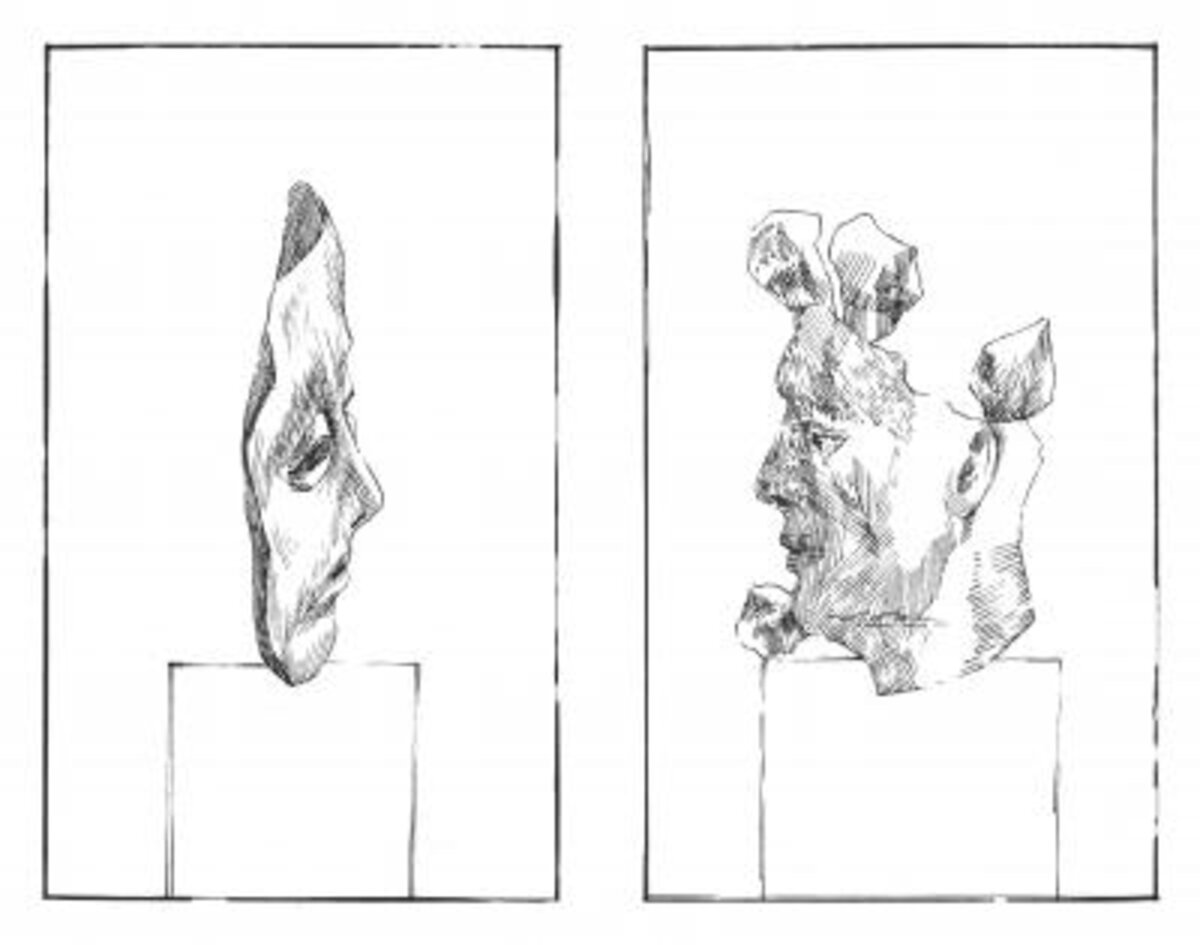

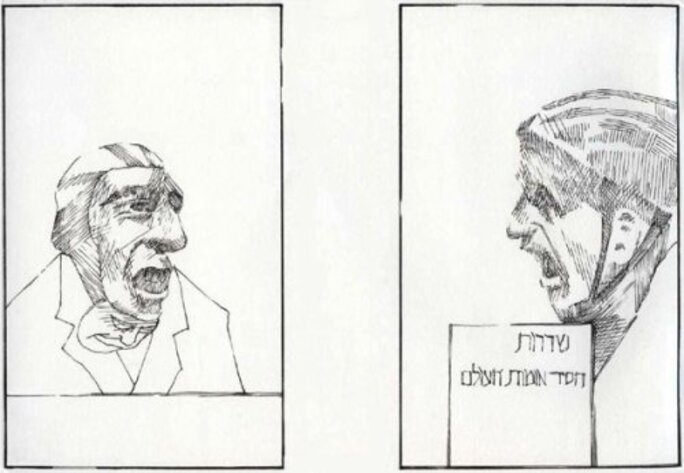

Ricordi est une mémoire au pluriel, celle d’un homme qui rassemble une partition trouée, qui tient de l’altérité et de l’universel, faisant de souvenirs qui appartiennent à l’Histoire — l’Italie des années 40 à 60, aujourd’hui — un lieu intime, la cartographie d’un je : « Mi ricordo ici ne veut pas dire "je me souviens" mais "je est une mémoire" ou bien "je se souvient" ». Entre italien et français, vérité et falsification, oubli et mémoire, dans cet entre-deux, ce peut-être de l’écriture progresse par capsules temporelles, matérieux composites, éclats narratifs, moments saisis, dans les blancs des pages aussi, les trous et absences, ou les dessins de Daniel Schlier, comme le texte alternatif d’une même quête.

« 303. Mi ricordo

que les souvenirs se déforment, déforment,

se reforment et que les mots s’adaptent,

adaptent, rangent, arrangent, dérangent. »

Tout fut vrai, en quelque sorte, ou aurait pu (ou dû) l’être, tout prend une dimension autre via le souvenir qui est tout autant volonté de ne pas oublier que désir de fuite. Qui est une collection comme un réagencement, entre inventaire et invention, réel et fiction. Les fragments numérotés ordonnent sans la figer une temporalité subjective, pas de numéro de pages, le chiffre est texte.

« 257. Mi ricordo

ne veut pas dire je me souviens mais je voudrais

ne plus oublier ou j’imagine des souvenirsou tais-

toi : écris plutôt ! »

On pense à Perec évidemment, à Georges Perros — à la croisée des Papiers collés, des Poèmes bleus ou d'Échancrures —, à Edouard Levé qui écrivait dans Suicide, avec ce « tu » qui est un « je », que « Décrire ta vie dans l’ordre serait absurde : je me souviens de toi au hasard. Mon cerveau te ressuscite par détails aléatoires, comme on pioche des billes dans un sac ».

Dans le sac de Christophe Grossi, né en 1972, l’Italie sous les bombes, « dans Turin, la nuit surtout », « la grammaire fasciste » et la création de la RAI, Rossellini, Fiat et Olivetti, les années qui passent, en éclats, pièces d’archives et « désordre d’album. Comme sa vie à elle. Morcelée. En miettes. Sa part secrète ». Son « Mi ricordo » (mi, seule trace permanente d’un je qui ordonnerait l’ensemble, note peut-être) est un refus de la mémoire oublieuse, de la pensée qui se voile la face, « d’Italiens devenus amnésiques ».

« 43. Mi ricordo

que si on pouvait arranger les moments difficiles passés, comme on maquille une dépouille, on n’aurait plus rien à écrire ».

L’écriture rassemble des fragments d’oublis volontaires, elle inscrit comme on retrouve des moments, elle s’énonce par une altérité fondatrice, se cherche dans des « on », des « elle » et « il » qui sont d’autres soi-même. Le réel diffracté est uni par cette conscience qui est chambre d’échos, refus d’une Histoire monolithique et faussement cohérente, instantanés tout autant politiques que poétiques, parfois si intimes malgré tout (« 378. Mi ricordo avoir commencé à écrire ces ricordi sans savoir si un jour je serais père »).

En un livre, plusieurs textes : celui des 480 « mi ricordo », celui des dessins de Daniel Schlier, celui des centaines d’entrées de l’index qui composent l’autre version d’une même mémoire ; celui que votre lecture construit à son tour, par associations, souvenirs, correspondances… Christophe Grossi lui-même en a depuis proposé une forme alternative (à découvrir ici), orale et en public comme un nouveau "déboitement", il a aussi raconté combien ce texte — écrit sur une dizaine d’années —, tient du palimpseste, pour avoir d’abord été roman, expérimentation sur les réseaux sociaux, écriture et réécriture.

"Ricordare", en italien, est un verbe pluriel : il signifie "se souvenir" mais aussi "rappeler", comme un mouvement de soi à l’autre, et "rendre hommage", comme cette fois un mouvement de la mémoire à la célébration, une expansion permanente depuis l’infime et l’intime. Ces Ricordi sont autant mémoire subjective qu’adresse au lecteur et tombeau, d’une époque, d’un héritage en partie imaginaire. Nos origines sont-elles à chercher, aussi, dans la vie des autres ?

Le réel, « désordonné, fragmentaire et discutable », est dans ce malstrom, ces bribes qui, bout à bout, constituent des vies, la leur, la sienne, la nôtre : l’intime dans le collectif, l’individuel dans l’historique et le quotidien. Issu des livres, de la vie, des films, des résultats de courses cyclistes, musiques, nouvelles à la radio, « de tout ce qu’il a lu et vu, de ce qu’on a pu lui raconter et taire, de toutes ces vies qui auraient pu être la leur ». C’est hier mais aussi ici et maintenant et demain, « quand il s’est fabriqué une ascendance, une vie par procuration : par peur du trou, du tremblé vide, du suspens trouble ».

Tout le livre de Christophe Grossi — liste devenue roman, poésie et récit, «roman poème» comme le sous-titre d’Une vie ordinaire de G. Perros — débordant allègrement genres et frontières, flirtant même, peut-être, du côté de twitter, ces 140 signes comme une nouvelle contrainte oulipienne — est dans ce « trouble » identitaire, générique et mémoriel parce « qu’il a souvent eu l’impression qu’on parlait d’un autre que lui quand on évoquait son passé (faits et gestes) », que ce « il » est le je de l’écrivain mais aussi sa saisie du monde, vous et moi.

« 478. Mi ricordo

que toute cartographie intime a son jeu de miroirs aux reflets faussés et ses boîtes gigognes où se mêlent pudeur, peur et vice.

479. Mi ricordo

que « le réel doit être fictionné pour être pensé » (Jacques Rancière)

480. Mi ricordo

que ces ricordi étaient dispersés, flous, retenus, perdus, avant de s’imposer en héritage. »

- Christophe Grossi, Ricordi, dessins de Daniel Schlier, éditions L’Atelier contemporain, octobre 2014, 112 p., 15 €