«Il aurait dû s'y attendre.

Étant donné que sa vie n'avait été qu'une succession de catastrophes, il aurait dû se préparer à celle-là.»

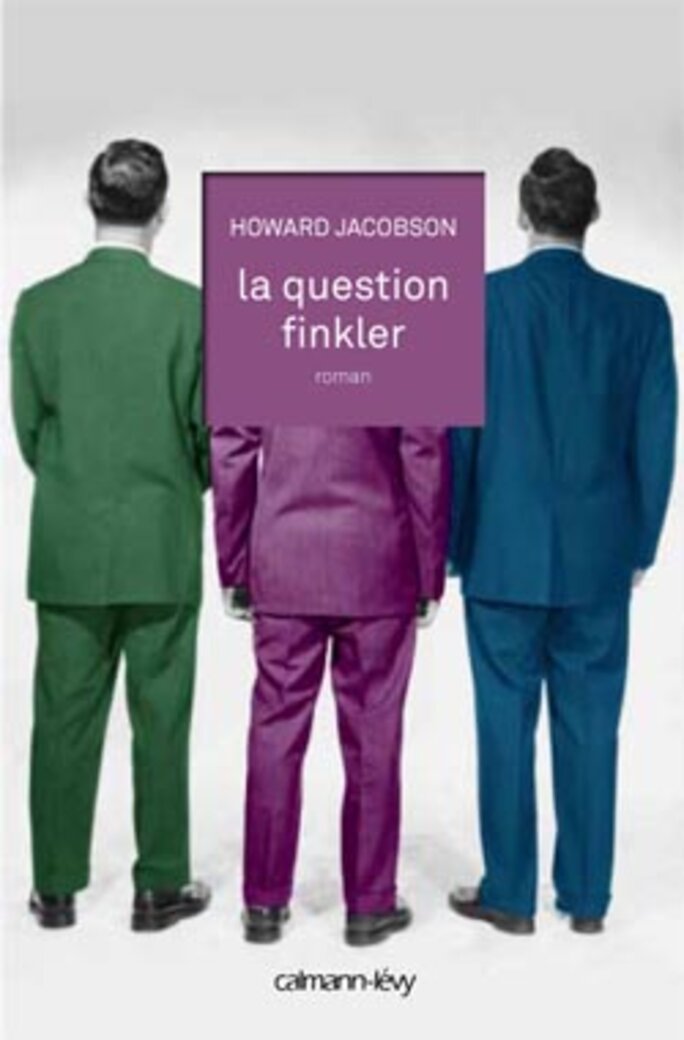

Ils sont trois, amis depuis l'enfance. Julian Treslove, Sam Finkler et, autre génération, Libor Sevcik, leur ancien professeur d'histoire. La vie les a longtemps séparés, ils ne se sont pourtant jamais vraiment perdu de vue. Finkler est devenu un philosophe médiatique et pratique*, Libor écrit des biographies de stars hollywoodiennes, qui, par ricochet, lui apportent gloire et fortune. Quant à Treslove, il écume les boulots: producteur d'émissions culturelles tardives à la BBC (qu'il exècre), directeur de festivals artistiques, déménageur, sosie**.

Les femmes de Finkler et Sevcik, Tyler et Malkie, viennent de mourir: le deuil ressoude les trois amis. Julian Treslove, «veuf honoraire», vit la perte par procuration. Un soir, rentrant chez lui après une soirée chez ses deux amis, Julian est victime d'une agression. On lui vole sa montre et son portefeuille en plein Londres. L'événement, en soi banal, le bouleverse, il passe des jours et des pages à tenter de le comprendre, à le tourner en tout sens, à l'analyser: peu à peu une certitude s'impose. Et s'il avait été pris pour un Juif? Et s'il était juif?

La Question Finkler est le récit de trois existences, de trois rapports au monde, à l'autre, au désir, au deuil et à la foi, à l'amitié, autant de notions qui fondent identité et différence. Les interrogations métaphysiques de Julian Treslove partent d'un fait anecdotique - une agression prétendument antisémite - pour aborder de front, avec irrévérence, acuité et ironie, «la question Finkler», jusqu'à forger notion (finklerité), adjectifs (finklérien, finkléraïque), verbe (jouer au finkler), comme on bâtit une langue pour questionner son essence:

«Avant Finkler, Treslove n'avait jamais rencontré de juif. Du moins à sa connaissance. Il supposait qu'un juif serait comme le mot "juif" : petit, mat, inquiétant. Un être secret. Mais Finkler avait le teint plutôt orangé et débordait de ses vêtements. Il avait des traits extravagants, une mâchoire proéminente, de longs bras et de grands pieds (...). Si tous les juifs étaient du même tonneau, se dit Treslove, dans ce cas, Finkler, qui rimait avec sprinkler, "arroseur", leur convenait mieux que le mot "juif". Et c'est ainsi qu'il se mit à les appeler en son for intérieur : des finklers.

Il aurait bien aimé en faire part à son ami. Il trouvait que cela gommait toute stigmatisation. Dès que l'on abordait la "question Finkler", on dédramatisait le sujet. Mais il ne parvint jamais à l'expliquer franchement à Finkler».

Qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui? Est-ce, comme pour Finkler et Sevcik une culture, une langue, une tradition? Est-ce une manière d'être au monde? Un héritage, une fierté, une honte? Une conquête?

À travers ses trois personnages, Howard Jacobson décrit une «finklérité» contrariée (celle de Sam, si opposé à la politique israélienne, qu'il en vient à diriger «la Société des juifs honteux***»), une autre, culturelle et modérée (Sevcik) - les deux amis se différenciant dès leur prononciation du mot «Israël» - et, la dernière, fantasmée (Treslove). Howard Jacobson, tour à tout drôle, caustique, émouvant, pose comme principe romanesque de défaire clichés et idées reçues, tout ce qui constituerait une «culture finkler», de refuser le politiquement correct, d'interroger les fondements d'un «retour de la haine du juif», d'écrire une comédie littéraire, fondée sur le tragique. Décapante, que l'on soit goy ou... finkler.

Julian Treslove, finkler imaginaire, est un personnage par essence romanesque. Sosie, il ne ressemble «à aucune célébrité en particulier mais vaguement à beaucoup». «Tout cela faisait de lui un témoin absolument pas fiable de sa propre existence». «Être modulaire», «capable de ressembler à tout le monde et à personne», il est l'homme, en général comme en particulier, empêtré dans ses désirs - connaître enfin l'amour avec une femme qui répondrait à son idéal -, il vit par procuration. À travers lui se construit un roman à la fois sérieux et drôle. Premier livre traduit d'un écrivain anglais que la France va enfin découvrir (auteur d'une dizaine de romans, le premier publié en... 1983), La Question Finkler a reçu le prestigieux Man Booker Prize en 2010. Il est temps d'entrer dans son univers. Irrésistible et nécessaire.

Howard Jacobson, La Question Finkler, traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Pascal Loubet, Calmann-Lévy, 382 p., 20 € 90

* « À la surprise générale - et, là, Treslove se rendit compte que cette pensée relevait évidement du cliché -, Finkler étudia la philosophie morale à Oxford. À l'époque où une telle voie ne paraissait pas judicieuse. Les cinq années suivantes qu'il passa à enseigner la rhétorique et la logique à de jeunes étudiants semblèrent moins avisées encore, mais Finkler se montra toujours plus futé que les autres en publiant un premier livre de développement personnel en philosophie pratique, suivi d'un autre, puis d'un autre, et d'un autre encore qui firent sa fortune. L'existentialiste en cuisine fut le premier. Le Manuel de stoïcisme ménager le deuxième. Après quoi, Treslove cessa de les acheter. (...) Après le succès de sa série de guides de sagesse pratique, il avait persévéré, malgré ses grands pieds, son déluge de postillons et, selon Treslove, le peu d'attrait de sa personne. Il était devenu une personnalité du petit écran, qui invoquait dans ses émissions Shopenhauer pour répondre aux problèmes conjugaux, Hegel pour préparer les vacances et Wittgenstein pour mémoriser les codes secrets ». Le dernier en date, le lecteur le découvrira quelques pages plus loin, Descartes et la drague. Pratique jusque dans sa vie privée, Finkler théorise que « baiser qui il veut est un droit de philosophe ».

** « C'était la troisième fois de la soirée qu'on prenait Treslove - revenu à ses missions de sosie - pour Brad Pitt. En fait, il avait été engagé pour passer pour Colin Firth dans le rôle de Darcy ».

*** « Mais pouvait-il faire une suggestion ? En cette époque de petites phrases qui, que cela plaise ou non, était bien la nôtre, un simple acronyme facile à se rappeler valait mille manifestes. Eh bien, au lieu de « Société des juifs honteux », pourquoi ne pas se faire appeler la « Société des juifs honteux et humanistes », qui pouvait ou non former dès à présent ou plus tard l'acronyme SHOAH, signe dont il n'était pas nécessaire de souligner, étant donné les circonstances, l'attrait particulier ?

Il ne lui appartenait pas - pas plus qu'aux Juifs honteux - de récupérer la tragédie de la Shoah à des fins politiques. D'ailleurs, s'ils avaient honte, n'était-ce pas précisément en partie parce que certains juifs se l'appropriaient dans ce but ? Mais la tragédie du peuple palestinien était une autre Shoah. Et c'était à cela que le nouveau mouvement devait faire allusion.

Une semaine plus tard, il recevait une réponse enthousiaste sur un papier à l'en-tête de la SHOAH ».