On pense aux frères Coen, aux écrivains du Mississippi, à Larry Brown, à ces auteurs américains seuls aptes à rendre, conjointement, nature et aventure, immobilité et bouleversements (historiques comme intimes), à faire bouger les lignes des grands espaces. Mais Lionel Salaün est un écrivain français et Le retour de Jim Lamar est son premier roman.

Jim Lamar, revenant à Stanford après treize ans d’absence. Revenant aussi parce que la guerre du Vietnam l’a profondément transformé (« Quand je dis que c’est pas lui, je veux dire que c’est plus lui »). Revenant parce qu’il semble hanter la ferme familiale, objet des convoitises de toute la ville depuis que ses parents sont morts d’attendre en vain son retour, une ferme mise à sac peu avant sa réapparition. Revenant parce que trois types d’hommes sont de retour du Vietnam, « les vivants, les morts et les morts vivants ! Et quelque chose me dit que Jim Lamar fait partie de la troisième catégorie… », avec, en lui, « vivante, tellement vivante, la douleur de vous avoir survécu ».

Revenu, donc, Jim est mis au ban de toute la communauté, ou presque. Billy Brentwood, dit Bill, 13 ans, le temps d’un été, se rapproche de Jim, ils s’apprivoisent mutuellement, et l’adolescent va apprendre de l’homme qui semble revenu de tout.

Lionel Salaün livre un texte dense et sensible, profondément bouleversant, qui fonctionne par récits imbriqués : les souvenirs de Jim, ses confidences à Bill, les lettres de ses amis du Vietnam, morts, eux, là-bas, les révélations des oncles de Bill, donnant ainsi une véritable épaisseur à la narration, un suspens, le transformant en roman choral alors même que le récit n’a qu’un narrateur, Bill, revenant, lui aussi, sur ces années cruciales de sa vie, délivrant « ces images que j’avais reléguées dans un repli de ma mémoire et qui, depuis bientôt vingt-cinq ans, n’en avaient pas bougé ».

Le retour de Jim Lamar est un roman d’apprentissage et d’initiation, un roman américain, un roman de la nature et de la fraternité, il saisit une époque à travers deux êtres, comme à travers ces années où l’Amérique et le monde se transforment, où les valeurs – éducation, politique, citoyenneté – changent. Parce qu’un jour, Jim, « enrôlé en 68 », a quitté Stanford, et a rompu une chaîne immuable, a permis, enfin, des bouleversements :

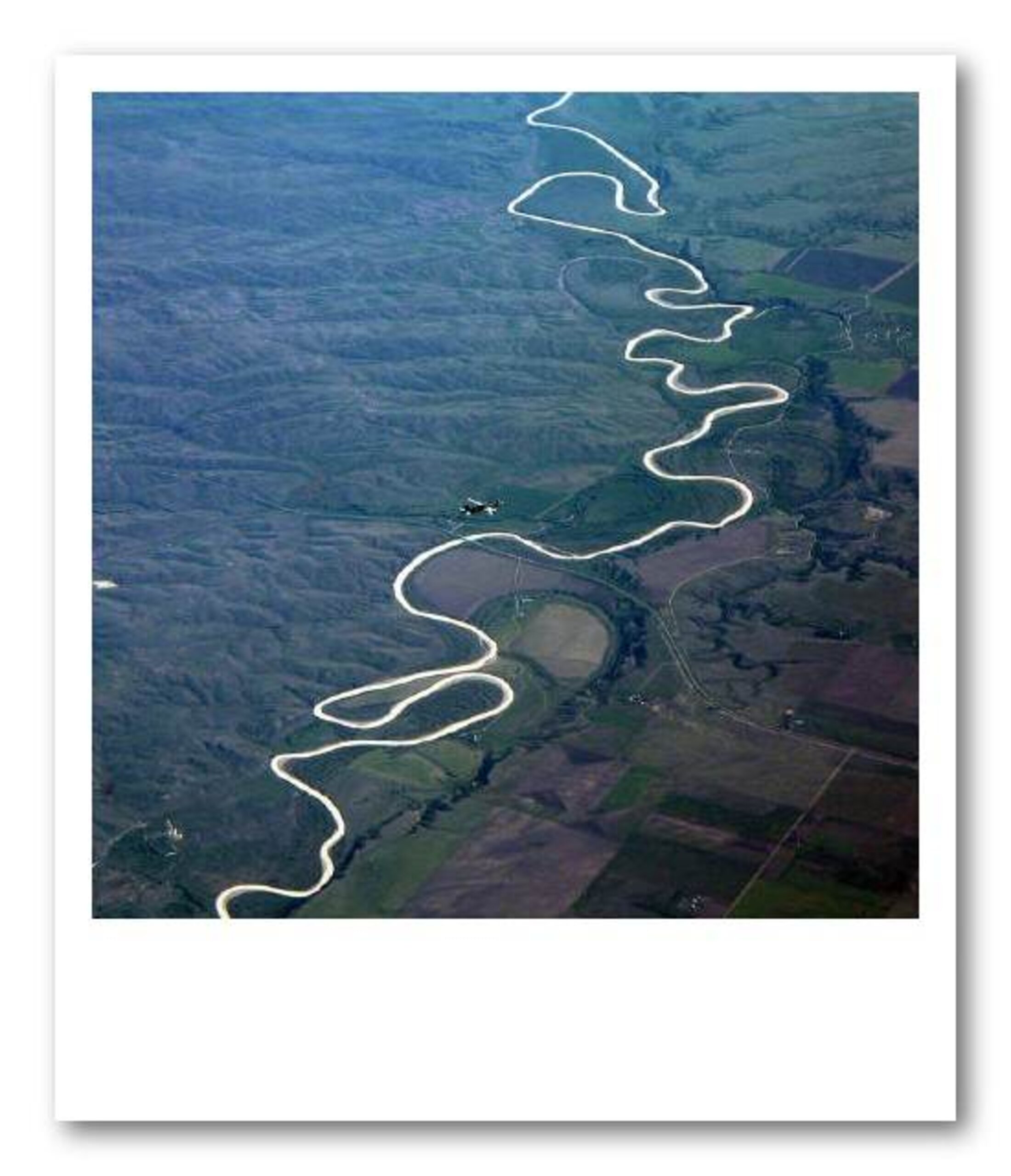

« Jim Lamar, lui, était né ici, et ses parents avant lui, et les leurs, et sûrement que ça devait remonter à loin, tout ça, peut-être à la fondation de la ville, bien loin.

(…) Comme eux il avait chassé les grenouilles dans les marais, comme eux il avait péché le black-bass et le blue catfish dans le Mississipi, comme eux il avait couru les filles et, comme une poignée d’entre eux, il avait été enrôlé, en 68, à vingt ans, dans les forces de l’Oncle Sam pour aller combattre les diables rouges dans un coin du monde dont il ne soupçonnait pas l’existence quelques mois plus tôt. Comme les autres, il y était parti, y avait fait son devoir ».

« Le Vietnam. La bonne blague. En mars 1973, lors du retrait des troupes américaines de ce théâtre d’opérations militaires, comme politiciens et journalistes aiment à qualifier les abattoirs à ciel ouvert que sont les champs de bataille, j’avais quatre ans et neuf mois. Pas tout à fait sept, le 30 avril 1975, quand nos derniers ressortissants décampaient, la queue entre les jambes, de Saigon qui, en même temps que la guerre, allait perdre son si joli nom. Ajouté à ça que, chez moi, personne n’en parlait jamais, comme de tout ce qui se passait de par le monde d’ailleurs, et l’on aura une bonne idée de ce que le mot Vietnam évoquait pour moi ».

Agrandissement : Illustration 4

A travers ce double portrait, Jim qui tente de se reconstruire, Bill qui apprend à se situer dans le monde, Lionel Salaün rend ces années de déroutants contrastes, entre une Amérique sclérosée dans ses traditions, ses croyances, son nationalisme, sa lâcheté, qui par « étrangers » entend « des types de l’autre rive du Mississippi, sans même aller jusqu’à l’Iowa ou l’Illinois, des gars d’un autre comté, des gars pas comme nous, des gens d’ailleurs, des étrangers, quoi ! » et une autre, littéraire et musicale, qui s’ouvre, va vers l’autre, se construit dans la quête, « un monde pris entre deux eaux ».

Lionel Salaün travaille sur « l’ailleurs » et le « clos » et laisse entendre une voix originale, une langue du blues, celle du Mississippi, « cette foutue brume poisseuse. Des heures à écouter le murmure du fleuve (…), des heures à le regarder dans le petit jour – tu sais, comme les images des Polaroïds, pâles, presque transparents, qui prennent peu à peu des couleurs et des formes ». Fascinant.

CMLionel Salaün, Le Retour de Jim Lamar, Liana Levi, 240 p., 17 € Lire un extraitBande son : Bill est dans le pick-up de Jim. « Transformé en caisse de résonance, je me laissais conduire en état second, fasciné par une chanson que j’entendais pour la première fois et dont je marmonnais le refrain en même temps que son auteur, Rainy Night in Georgia ».