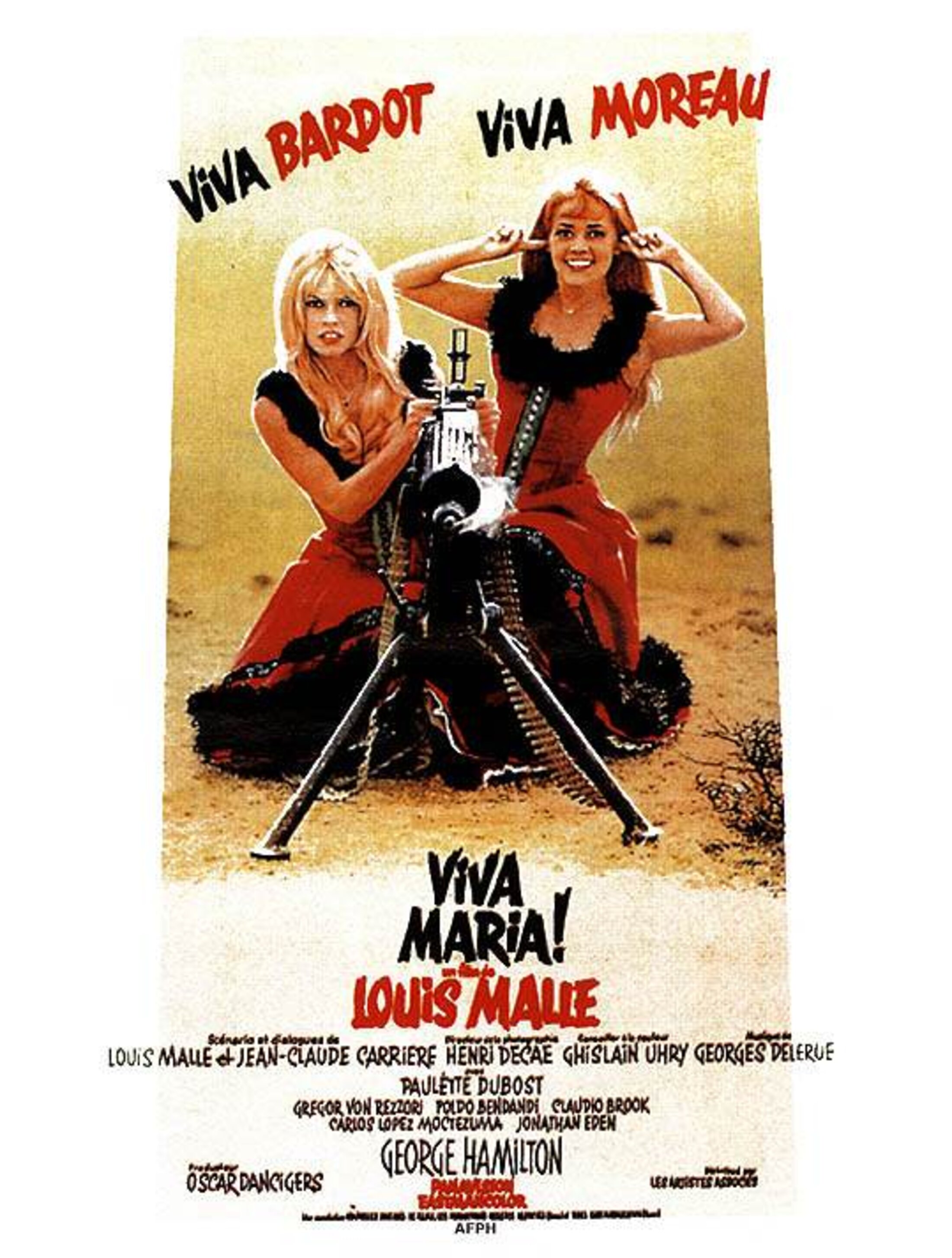

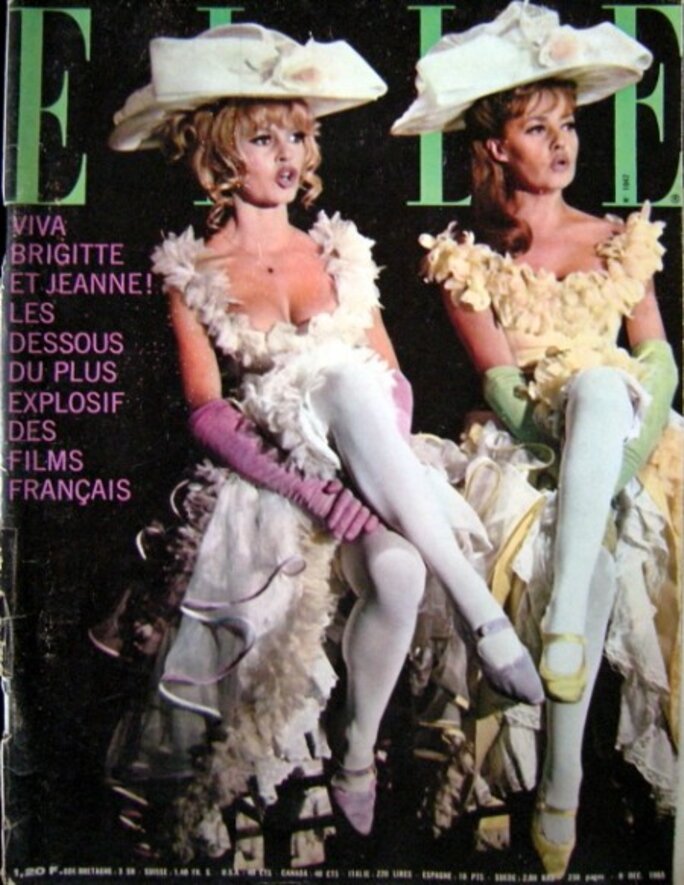

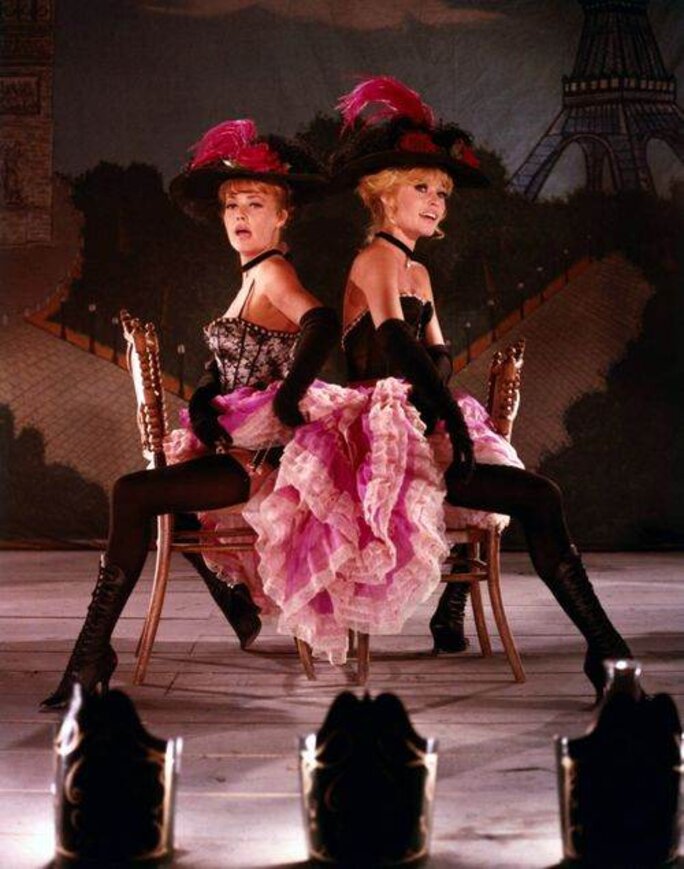

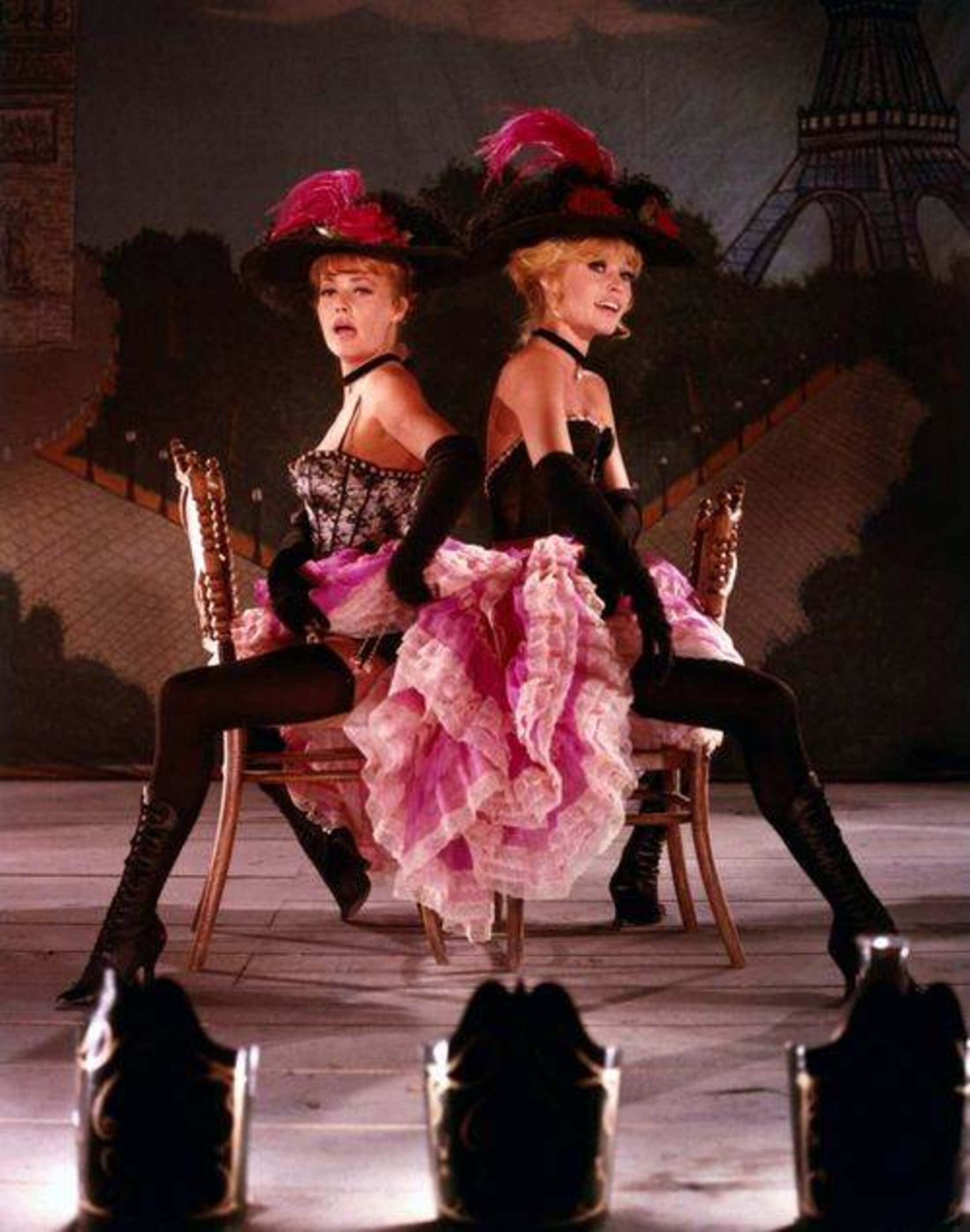

16 janvier-15 juin 1965. Louis Malle tourne Viva Maria au Mexique. Un film explosif, doublement, par son sujet (deux danseuses d’un cirque aiment le même guérillero, elles épousent sa cause et poursuivent sa mission après sa mort : la révolution) et par son casting : Brigitte Bardot et Jeanne Moreau face à la caméra. La dimension internationale du film, son budget énorme, tout fait de Viva Maria un tournage hors-norme (ou une catastrophe annoncée).

Agrandissement : Illustration 1

Gregor von Rezzori, écrivain, auteur de Neiges d’antan, de L’Hermine souillée, ami de Louis Malle, participe au film en tant qu’acteur. Il sera un magicien de la troupe ambulante. Il n’en demeure pas moins écrivain et tient un journal du tournage, narrant, jour après jour, les rivalités, l’attente, l’envers du décor, les coulisses et coups bas.

De sa plume caustique, tour à tour fielleuse et lumineuse, il croque, analyse, observe : le réalisateur, les conditions de tournage, les actrices et leurs caprices, les figurants et leurs exigences, les personnages secondaires (Buñuel, Cardin, Volker Schlöndorff…), la machine complexe, tournant parfois à vide, du film. Le cirque n’est pas seulement celui mis en scène dans Viva Maria mais celui des photographes, journalistes, courtisans qui gravite autour des protagonistes principaux. Viva Maria est un « bateau de pirates ».

« Il était convenu depuis le début que j’en rendrais compte par écrit, car c’est là mon métier ».

Pourtant ce journal, dont des extraits paraissent dans les journaux alors même que Viva Maria est encore en tournage, exacerbe les passions. L’acuité du regard de Gregor von Rezzori blesse Bardot, Malle, Paulette Dubost, plombe l’atmosphère d’une « entreprise placée sous le signe de la tension ».

Agrandissement : Illustration 5

Rezzori présente les camps destinés à s'affronter : celui de Bardot, celui de Moreau, celui de Malle, le monde des acteurs européens ou américains, celui des techniciens et figurants mexicains. On se jauge, le film débute comme un remake de La Guerre de Troie n’aura pas lieu ou d’un Balcon en forêt : on attend la confrontation, on s’ennuie, on vit dans « un no man’s land du temps ». Si le cinéma a pour caractéristique que le « temps devient spatial », Viva Maria décuple cette sensation, le temps « visqueux s’étirant comme de la glu » :

« Nous avons vécu pendant cinq mois dans une temporalité doublement située en dehors de notre expérience habituelle du temps : nous étions d’une part dans la réalité intemporelle du film auquel nous collaborions, mais d’autre part dans la réalité incroyablement forte et véritablement intemporelle du Mexique, qui est une contemporanéité immédiate même du passé ».

Au-delà de Bardot, Moreau, Malle, Rezzori, le Mexique est le personnage principal de ce Journal. L’auteur en déploie, inlassablement, la beauté, la rudesse, les couleurs, son espace souverain, son « immensité absolue » qui provoque un « curieux état de rêve en l’absence de rêve. La réalité est si violemment présente qu’elle en perd sa qualité essentielle : elle devient irréelle ». Le Mexique apparaît comme l’incarnation du surréalisme, dans son essence, son esthétique, son rapport à l’espace, au temps, dans sa manière de déplacer les frontières du réel et de la fiction. « L’ensemble possède l’absence de profondeur et la précision figurative de Dali, Tanguy ou de Max Ernst ».

Bien sûr on peut lire Les Morts à leur place pour la causticité de ses portraits (le visage « prématurément vieilli » de Moreau, sa solitude), le rendu sublime et émerveillé de Bardot qui hypnotise l’auteur de ces pages (« elle est. Elle n’est pas seulement elle-même, elle l’est si fortement qu’elle en devient la démonstration d’un être et d’une forme d’être »), pour la critique sans fard du cinéma de Louis Malle, beau mais creux, pour la rivalité croisée de trois femmes, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau qui vécut avec Louis Malle, et Anne-Marie Malle, que le réalisateur épousa durant le tournage. Mais ce qui frappe, au-delà de l’événementiel, de l’anecdotique, c’est ce portrait d’un écrivain, confronté de la manière la plus directe possible avec son sujet, avec la réception de ses lignes, avec une expérience – esthétique comme existentielle – du vide, de l’exil ; les pages extraordinaires sur le Mexique, sur le choc des cultures, l’analyse phénoménologique et sociologique des Français, du strip-tease selon les pays et la manière incroyable dont Gregor von Rezzori démonte « l’absurdité comique » du scenario, la mise en scène sans maîtrise réelle, virant au kitsch, le grand théâtre du monde que représente cette « folle entreprise » menée par un Louis Malle sans envergure que Rezzori surnomme « Louis B. de Malle » :

« On est partout et nulle part où l’on croit être, pas même au Mexique (que l’on s’était imaginé très « mexicain »). Comme dans les rêves, les choses les plus disparates se rencontrent, se fondent les unes dans les autres pour créer une atmosphère de surréalité qui paralyse curieusement la volonté. On n’est pas maître des choses comme on s’imagine l’être dans un environnement familier ; les choses nous gouvernent.

A cette surréalité, nous ajoutons l’irréalité absurde d’un film en train de se faire ».

« L’amalgame d’irréel et de surréel, qui constitue ici notre lot de réel, nous fait de temps à autre percevoir des mirages qui nous dévoilent pourtant des relations instructives ».

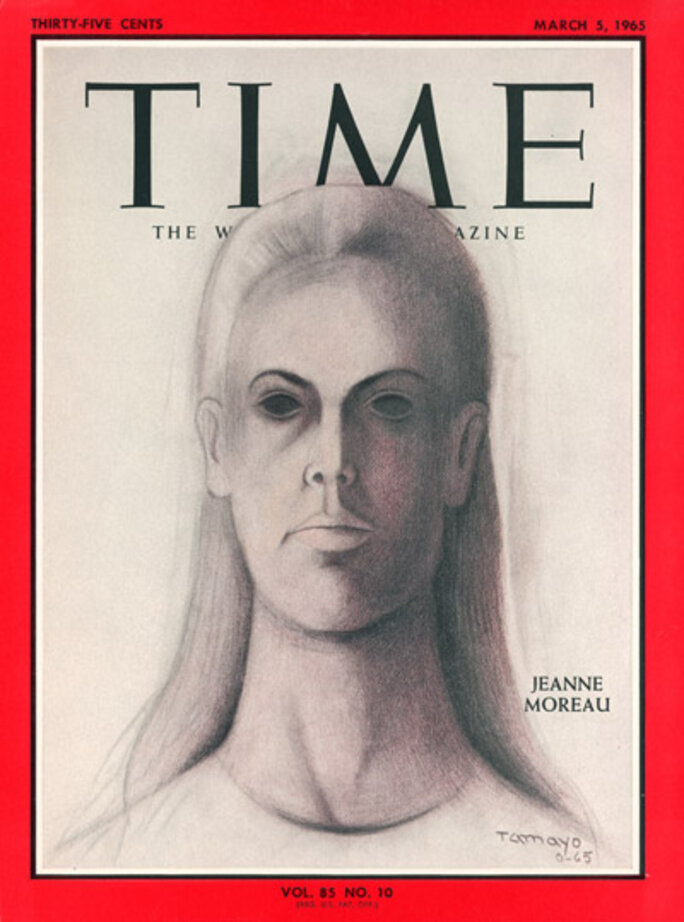

Tout joue de mises en abyme : la rivalité des deux Maria dans le film est à l’image de la tension sur le plateau, la presse brode autant sur les rivalités que sur une entente idyllique des deux actrices, on parie sur le succès international du film, Jeanne Moreau est la première actrice française à faire la couverture du Time (caricature de la statue de la liberté selon Rezzori…), une équipe de télé américaine, conduite par Douglas Fairbanks Jr. vient filmer « la manière dont la télévision tourne un film sur notre film »… Une spirale à la fois surréaliste et absurde que Rezzori rend avec acidité et mordant. Un journal au vitriol qui remet effectivement chacun à sa place.

CMGregor von Rezzori, Les morts à leur place, Journal d’un tournage, traduit de l'allemand par J. Lajarrige, Le Serpent à plumes, 295 p., 19 €.