Le "roman" de Cédric Villani était attendu par nombre de ceux qui connaissent son talent pédagogique hors pair pour rendre des enjeux mathématiques complexes clairs aux plus béotiens des amateurs. Or la lecture de son ouvrage, s’il se présente comme une aventure intellectuelle — autour de la découverte qui lui a permis d’obtenir la récompense la plus prestigieuse dans son domaine (les mathématiques) — laisse aussi apparaitre un mystère, une difficulté qui fait partie, une fois qu’on l’a résolue, du charme de l’ouvrage. Pour comprendre celle-ci, il a fallu revenir sur d’autres écrits de scientifiques qui se sont eux aussi collecté avec les enjeux de la fiction. Décodage :

Rendre compte d’un ouvrage qui vous a vraiment touché est sans doute ce qu’il y a de plus difficile à écrire, car comment rendre les associations d’idées qu’il a suscitées, les promesses qu’il a ouvertes, les sentiments et les sensations qu’il a rappelés ? un éblouissement qui jamais ne se renouvellera. Et c’est d’autant plus compliqué quand on ne travaille pas sur un texte « purement » littéraire, mais que celui-ci met en jeu d’autres aspects tout aussi importants, des enjeux de vérité, scientifiques, éthiques ou politiques, ceux qui produisent La Vie même comme le rappelait un beau roman de Paco Ignacio Taibo II.

Tout d’abord, l’’ouvrage en question se révèle presque toujours « inclassable ». On ne peut le ranger dans aucune case, et lui-même ne se prête qu’avec réticence à toute activité de cet ordre. Ce qu’a écrit Cédric Villani n’est pas de la « vulgarisation scientifique », ni un ouvrage de ce genre a la mode qu’est l’auto fiction radoteuse. Il n’est peut être pas non plus cet exercice compliqué (mais fondamentalement sain) d’invention d’une nouvelle forme d’écriture, ni l’expérience sans pareil retranscrite consciencieusement par écrit, mais un peu tout ça à la fois, et c’est ce qui lui confère toute sa difficulté, mais aussi sa richesse.

Peut être faudrait il alors adopter un point de vue « scientifique », et la démarche conséquente qui va avec. Se rappeler que l’ouvrage de Cédric Villani n’existe pas seul, mais aussi en tant que « œuvre unique dans une production complexe et envahissante », celle des œuvres de fiction qui parlent de façon plus ou moins pertinente de « science ».

Si on commence alors à réfléchir aux enjeux d’une telle analyse, sur un plan général, il faudrait commencer par définir plus précisément les objets d’une recherche sur ce que disent les fictions de science, celles qui mêlent le vrai de l’expérience scientifique au subjectif de nos existences individuelles et collectives. Si on veut constituer une matière de ces productions — romans « scientifiques », une tradition qui remonte au XVIIème siècle jusqu’au post modernisme accepté de Thomas Pynchon, mais aussi productions de l’industrie culturelle, littérature de genre (policier, science fiction) —, il faut alors lister tout un ensemble de productions de natures fondamentalement composites.

Il semble évident que cette analyse exclut de son champ de recherche la « vulgarisation scientifique » puisque le « contrat d’écriture » explicite de ce genre littéraire n’est pas la « fiction », mais le vrai. Or la lecture d’un ouvrage est venu perturber tout ce bel édifice, en même temps que ce fut une révélation littéraire, et une ouverture vers d’autres horizons : il s’agissait de La Vie est belle de Stephen Jay Gould, un ouvrage tout à la fois profond, informatif jubilatoire et d’une justesse absolue sur les enjeux de la découverte des « schistes de Burgess ». Ces derniers, découvert au seuil du XXème siècle, furent une découverte tout à tour révolutionnaire et oubliée, qu’il convoque avec un bonheur d’écriture tout a fait réjouissant.

La question de la « fiction » est venue se poser au milieu de l’ouvrage de Cédric Villani, quand celui-ci bascule de l’explication scientifique rationnelle au récit haletant de la révolution conceptuelle qui va permettre de voir les résultats (collationnés depuis plus d’un demi siècle) prendre une autre existence grâce à la vision proprement inouïe d’un scientifique qui accouche alors d’un pan totalement inédit de la longue histoire des formes de vies complexe sur notre vieille terre. C’est haletant comme un polar, étrange comme une science fiction de Philip K Dick, typique de l'atmosphère d’un Simenon ou du commissaire Maigret — avec son éternelle bouffarde remplacée par Stephen Jay Gould lui-même : bref, Théorème vivant relève autant de la vulgarisation scientifique réussie que d’un genre aujourd’hui galvaudé, mais traité dans cet ouvrage d’une façon convainquant et jubilatoire, l’auto-fiction.

On peut penser de façon intuitive que les ouvrages de « vulgarisation scientifique » relèvent de deux régimes d’écriture, selon qu’ils sont écrits par des journalistes spécialisés, des médiateurs dont c’est la fonction (pour lequel je n’ai aucun mépris, bien au contraire, je pense que leur rôle est tout à fait indispensable et pas assez pris en compte) ou bien par les scientifiques eux-mêmes. Or ces derniers ne sont pas forcément des meilleurs « passeurs » que ceux dont c’est la spécialité, mais ils investissent leur écrit d’une tension toute particulière, quand les recherches qu’ils décrivent sont au cœur de leur vie, de la construction de leur existence, de leur rapport aux autres ou à la société. Dans ce cas, les productions les meilleures, les plus vivantes, les mieux écrites, celles qui se posent des questions à la fois éthiques, esthétiques et scientifiques relèvent de l’auto-fiction.

Le problème est que cette approche ne fonctionne pas pour Théorème vivant de Cédric Villani. Si nombre de particularités du texte font que celui-ci appartient bien à ce genre, d’autres aspects plus énigmatiques, bizarres, obscurs, incompréhensibles font qu’il échappe aussi à la définition étroite de ce style d’écriture. Pourtant, celui-ci se donne comme une plongée brute dans la recherche qui lui a permis de recevoir la médaille Fields, la récompense qui se substitue à un prix Nobel inexistant pour les mathématiques (en raison, dit la légende, de la mauvaise conduite de l’épouse d’Alfred Nobel, son épouse l'ayant trompé avec un mathématicien, et ce brave Alfred en ayant conçu quelque rancune).

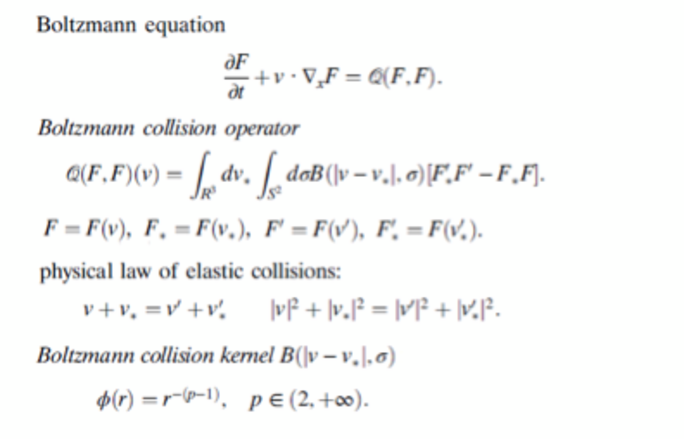

La recherche de Cédric Villani prend comme point de départ une des équations fondamentales de la « physique mathématique », l’équation de Boltzmann pour les gaz. La physique a permis d’établir qu’un certain nombre d’équations un peu spéciales, les « équations différentielles » permettent d’évaluer des comportements physiques fondamentaux (la chaleur, l’électricité, les gaz, etc.) Comme les mathématiciens adorent compliquer des problèmes déjà pas faciles à l’origine, ils ont également développé ce genre d’équations différentielles pour des variables multiples (c'est-à-dire qu’on fait « tout » varier en même temps) On appelle celles-là « équations différentielles aux dérivées partielles ». On a recensé une dizaine d’équations « fondamentales », particulièrement déterminantes dans la résolution des problèmes de physique. Et une des « équations de la physique mathématique » les plus connues — et les plus importantes, à la fois pour des raisons physiques et « internes » à la mathématique —, c’est « l’équation de Boltzmann », qui régit le comportement d’un gaz peu dense hors d'équilibre, équation dont Cédric Villani est le spécialiste.

Un des enjeux importants de cette équation, c’est de donner une illustration mathématique au concept d’entropie tel qu’il est décrit par « la deuxième loi de la physique ». Il faut aussi rappeler ce qu’est « l’entropie », et son importance scientifique et « culturelle » Dans la « thermodynamique », l’entropie est une force (qui s’exprime en Joule par Kelvin). La thermodynamique statistique a ensuite fourni un nouvel éclairage à cette grandeur physique abstraite : elle peut être interprétée comme la mesure du degré de désordre d'un système au niveau microscopique. Plus l'entropie du système est élevée, moins ses éléments sont ordonnés, liés entre eux, capables de produire des effets mécaniques, et plus grande est la part de l'énergie inutilisable pour l'obtention d'un travail ; c'est-à-dire libérée de façon incohérente. Ludwig Boltzmann a ainsi exprimé l'entropie statistique en fonction du nombre d’états microscopiques, définissant l’état d'équilibre d'un système donné au niveau macroscopique : c'est la formule de Boltzmann.

Mais l’équation de Boltzmann (pour les gaz hors d’équilibre) est contrebalancée par la découverte qu’a fait un physicien russe dans les années 30 : Landau a réussi à montrer que le comportement des plasma (qui est une forme « spécifique » de gaz) est différent, et que le comportement de ceux-ci entraine un comportement à l’équilibre sans entropie. L’amortissement Landau est attesté en physique (cet effet est en particulier utilisé pour générer des courants à l’intérieur de plasma à l’intérieur des Tokamaks, les réacteurs de « fusion » nucléaire) Landau lui-même a proposé une démonstration mathématique de l’effet en question, mais pour une version « libéralisée » de son équation. Le travail de Villani a consisté à « généraliser » ce résultat (en particulier pour les cas non linéaires) ce qui est un véritable « tour de force » qui mérite largement la médaille Fields.

La question de l’entropie (c'est-à-dire d’un comportement se dirigeant « naturellement » vers le désordre) est présent dans un certain nombres de disciplines scientifiques, comme par exemple la question de « l’entropie de l’information », mise en évidence par Claude Shannon, et qui fut à l’origine de la création de la cybernétique (lointaine ancêtre des sciences de l’information et de la communication) par Norbert Wiener C’est donc une question a fort enjeu symbolique, dont Cédric Villani est également une des références (pour l’aspect mathématique de la question, en particulier pour l’importance des tendances « qualitatives » de l’entropie : certes, nous allons vers le chaos, mais à quelle vitesse ?).

L’objet du livre se présente comme le récit le plus direct possible de cette quête à la fois très générale, presque philosophique, et des questions « techniques » (en termes de « technique mathématique ») précises, et de que cette découverte implique. Nous rentrons dans le « laboratoire » du mathématicien, non pas composé de cornues, de chambres à bulles et de bandelettes réactives, mais d’une bibliothèque bien achalandée, de confrères avec lesquels il peut échanger à loisir, et de « collaborateurs » avec lesquels il échafaude des plans, sans oublier l’indispensable « réseau » des mathématiciens du monde entier, qui représente l’indispensable « milieux nourricier ».

Or on se heurte très vite à un ensemble de questions qui brouillent la compréhension qu’on pourrait avoir du projet d’écriture, de l’enjeu spécifique du livre. Dès que Cédric Villani fait part à son collaborateur de son projet de recherche, on est confronté à un phénomène embarrassant « on y comprend rien ! »

- Alors explique, pourquoi tu m'as fait venir, c'est quoi ton projet ? Tu n'as pas trop donné de détails dans ton mail.

- Je me remets à mon vieux démon, évidemment c'est très ambitieux, c'est la régularité pour Boltzmann inhomogène.

- Régularité conditionnelle ? Tu veux dire, modulo des bornes de régularité minimales ?

- Non, inconditionnelle.

- Carrément ! Pas dans un cadre perturbé ? Tu crois qu'on est prêts ?

- Oui, je m'y suis remis, j'ai à peu près bien avancé, j'ai des idées, mais là je suis bloqué. J'ai décomposé la difficulté avec plusieurs modèles réduits, mais même le plus simple m'échappe. Je croyais l'avoir avec un argument de principe de maximum, et là non, tout s'est écroulé. J'ai besoin d'en parler.

- Vas-y, je t'écoute.

Dans l’ouvrage, ces « morceaux de bravoure » vont se multiplier : on a par exemple de longs passages constitués de résolutions d’équations, des échanges « techniques » (et incompréhensibles) entre les différents protagonistes de la recherche sans oublier les passages écrits en « tex » (un langage de description de page très prisé des scientifiques). C’est comme la première fois que vous avez plongé du bassin de 10 mètres : au départ l’appréhension vous submerge, la peur de se noyer, poumons envahis par l’eau javellisée de la piscine… Mais on s’en sort (généralement).

Au moment où vous commencez à suffoquer, que vous prenez une jolie teinte violette par manque d’air, l’auteur passe sans transition à une description plus accessible du milieu dans lequel il vit, tous ces mathématiciens de haut niveau choyés comme les bêtes à concours dans les comices agricoles. L’importance décisive du « réseau » est rappelée, toutes ces rencontres, ces échanges, cordiaux autant que professionnels. On croirait lire une description de la « théorie de l’acteur réseau » cher à Madeleine Akrich, Michel Callon, Bruno Latour et alii. Sans oublier que l’auteur fait sans arrêt la navette entre sa vie « professionnelle » (et donc la recherche qui s’obsède en permanence) et sa vie personnelle (le gout des mangas, les concerts des Têtes raides, les pogos endiablés).

La troisième branche de la guirlande fait référence à de la « vulgarisation », ce que l’auteur fait avec un talent pédagogique reconnu. On a droit a la fois à un panorama assez exhaustif de l’histoire des maths (avec de brillants aperçu sur les mathématiciens qui ont participé à cette aventure autour de l’équation de Boltzmann, sans oublier Fourrier, celui de la « transformée » qui l’a rendue célèbre (et utilisée assez massivement en « traitement du signal » numérique) sans oublier le panorama de quelques mathématiciens contemporains tout aussi remarquables, le tout agrémenté de portraits ! Ceux-ci m’ont fait aussitôt penser à ceux qui étaient présent dans La vie, mode d’emploi du grand spécialiste de la « littérature à contrainte », le regretté Georges Perec.

En lisant le roman de Georges Pérec, on peut ainsi avoir brutalement une illumination : comme le roman initial, censé décrire la « forme puzzle » d’un immeuble, le roman de Cédric Villani ressort clairement de la « littérature à contrainte ». Or celle-ci est elle-même partagée en deux catégories : celles où la contrainte est donnée en premier au lecteur, qui voit la réponse et l’art du romancier, et celle ou l’œuvre est à lire, et les contraintes sont cachées (un peu comme dans l’art de l’architecture ou les poutres maitresses ne se voient pas) C’est d’évidence dans le second cas que nous sommes. Et la règle ne se laisse pas appréhender si facilement. Dans « la vie, mode d’emploi », la circulation même des personnages entre les différents chapitres (qui correspondaient elle-même aux différentes pièces de l’immeuble que le roman prétendait décrire) était donnée par un algorithme. (L’algorithme du cavalier) sans oublier les « carrés magiques », et huit règles mathématiques qui donnaient le fonctionnement interne des contraintes de ce livre. Ces contraintes, et leur explicitation étaient données dans le Cahier des charges de la Vie Mode d'emploi. On peut avoir une très rapide description du système (complexe) de contraintes du chef d’œuvre de Georges Perec (une analyse substantielle de ces contraintes existe ici).

Or considérer le roman de Cédric Villani comme une « littérature à contrainte » et rechercher à savoir comment celui-ci fonctionne est une avancée majeure dans le plaisir de la lecture ! On arrive alors à une étrange plénitude, celle de se sentir (presque) aussi intelligent que le célèbre mathématicien, ce qui fait un bien fou. Et on commence à trouver ça et là de premières réponses à notre question. J’ai d’ailleurs trouvé une des contraintes utilisée sans doute par l’auteur (j’aimerais bien en discuter avec lui !), et m’en suis servi pour rédiger ce texte.

En conclusion, ce roman se lit non seulement comme un roman « d’aventures » (mathématiques, s’entend) : comment le héros, Cédric Villani, arrivera-t-il à ses fins, démontrer son « fameux » théorème ? Mais c’est aussi un « roman à énigme », et c’est cette combinaison, assez rare sur l’ensemble des romans — mais inédite à ma connaissance sur l’espace des romans scientifiques — qui confère à cet ouvrage une saveur d’œuvre unique et sans pareille.

Cédric Villani, Théorème vivant, Grasset, 288 p., 18 € 05 - Lire un extrait du chapitre 1

Paco Ignacio Taibo II, La Vie même, traduit de l'espagnol (Mexique) par Juan Marey, Rivages/Noir poche, 224 p., 1992, 8 €15

Stephen Jay Gould, La Vie est belle, les surprises de l'évolution, Points/Sciences, 2004, 8 € 17

Georges Perec, La Vie mode d'emploi, Le livre de poche, 7 € 22