New York, sixties & seventies. Deux décennies charnières dans l’histoire collective —sociale et culturelle— d’une ville mais aussi d’un écrivain, Edmund White. City Boy retrace les années de lutte, littéraire, sexuelle de l’auteur au sein d’une ville mythique, alors en plein chaos, « crasseuse, dangereuse, en faillite », encombrée d’ordures, bon marché, mais aussi ville de la bohème, centre intellectuel et artistique hors du commun. « En résumé, New York dans les années soixante-dix était un dépotoir avec de sérieuses aspirations artistiques ».

Agrandissement : Illustration 1

Chronique d’une ville, d’une époque, roman de formation d’un écrivain sulfureux, City Boy est un texte palimpseste : on y croise Susan Sontag, Tennessee Williams, Peggy Guggenheim, Michel Foucault, William Burroughs, Jaspers Johns, Robert Mapplethorpe, Truman Capote. Edmund White tisse son texte d’anecdotes qui font tout le sel de ce type de Mémoires à la Saint-Simon. Ainsi, Marguerite Littman et Tennessee Williams au bord de la piscine du Capriani, à Venise, lui montrant une fille cadavérique en bikini qui passe devant eux :

« ʺRegardez, anorexia nervosa !ʺ A quoi Williams a répondu : ʺOh, Marguerite, vous connaissez tout le monde !ʺ »

C’est tout New York qui se rassemble dans ce livre, une ville comme centre intellectuel : « la littérature bouillonnait tout près de moi ». Et Edmund White offre des pages passionnantes sur les avant-gardes des années 60 à aujourd’hui, la mode de la métafiction, les expérimentations, la croyance, longtemps établie, que l’art ne pouvait qu’aller dans une direction unique alors qu’il « évolue dans des dizaines de directions et rien ne semble inévitable ou impératif ».

Agrandissement : Illustration 2

Edmund White, boy du Middle West, arrive à New York en juillet 1962. Il veut écrire, n’a ni relations ni argent, n’affiche pas encore son homosexualité qu’il vit de manière souterraine, presque honteuse – « à la fin des années soixante, j’étais une contradiction vivante. J’étais encore un gay inassumé qui consultait un psychothérapeute hétéro dans l’intention de guérir et de se marier » –, il découvre la ville de la « contre-culture », un « modèle excitant de dissonance contemporaine ».

Agrandissement : Illustration 3

New York le révèle, le libère. White décrit ses rencontres, ses pulsions érotiques, ses premiers jobs (pigiste chez Time-Life Books, Newsweek), il se fait le chroniqueur d’une époque, la révolution hippie, la révolution gay — le passage de la honte, de la peur et de l’isolement au sentiment d’appartenance à une communauté —, le SIDA. Edmund White ressuscite véritablement ces années, elles s’animent sous nos yeux, trouvent une densité, une sensualité, une violence (celle des combats littéraires comme des revendications sexuelles et sociales) extraordinaires.

Et, au centre de ce bouillonnement, Edmund White, futur auteur reconnu d’Oublier Elena, La Tendresse sur la peau, La Symphonie des adieux, ou d’une biographie de référence de Jean Genet, futur professeur à Johns Hopkins (qui eut Stephen McCauley ou Andrew Sean Greer comme élèves), futur porte-drapeau d’une génération d’artistes gays, un Edmund White alors en devenir, en recherche de lui-même comme de sa voix d’auteur. Qui mêle, dans ses pages, une certaine nostalgie, une autodérision délicieuse et le recul de l’écrivain qu’il est devenu, posé sinon assagi. Il se décrit dans ses admirations éperdues (Nabokov), ses amitiés d’une vie, les êtres qu’il croise à New York, principalement, mais aussi Venise – qu’il campe en revers de Big Apple – ou San Francisco, autres centres d’une sorte de jet-set artistique. En ce sens City Boy est, aussi, le journal d’un auteur, le laboratoire d’un écrivain, commentant ses tentatives et essais, ses publications, la réception de ses articles ou de ses livres, les remettant en contexte.

Par ailleurs, Edmund White montre, dans City Boy — et le livre se fait alors manifeste — le rôle central que New York joua dans la libération sexuelle, en particulier pour la communauté gay :

« Si New York paraissait effrayant ou risible au reste du pays, pour nous, c’était le seul port franc du continent tout entier. Il n’y avait qu’à New York qu’on pouvait marcher main dans la main avec quelqu’un du même sexe ».

« En ce temps-là, évidemment, la sodomie était encore illégale dans la plupart des États, et dans quelques-uns passible de la peine de mort. Si, à New York et San Francisco, les couples homosexuels se promenaient main dans la main, dans la plupart des autres villes américaines (y compris dans des communes limitrophes comme le Bronx et Oakland), ils se seraient fait tabasser ».

White raconte aussi bien les quais, les backrooms ou glory holes que l’émeute du Stonewall, le 28 juin 1969, les amours, les couples qui se font et se défont, l’évolution des codes de la drague et des rencontres, une libération qui s’inscrit dans la rue, sur les corps, dans les textes, sur les écrans. Et il confronte sa propre pensée de « l’identité gay » au refus d’un Michel Foucault d’une « culture de l’aveu », affirmant, malgré son admiration et son amitié pour l’auteur de L’Histoire de la sexualité, « que les gens opprimés par une société tout entière ne peuvent s’affranchir qu’en défiant cette société dans son intégralité, et en redéfinissant les conditions qui leur ont été imposées, pour transformer tous les handicaps en avantages ».

« Transformer tous les handicaps en avantages » pourrait être le fil rouge de ce texte tout autant intime que collectif, littéraire que sociologique, artistique qu’historique, écrit par un témoin et un survivant. City Boy est une fresque, un kaléidoscope dont le double centre est New York (City) et White (Boy), une chronique qui se lit comme un roman. La plume de White est irrésistible, tour à tour nostalgique, cynique, au vitriol, drôle, lyrique, toujours enlevée et passionnée, à la mesure d’une ville « démente » et d’une époque dont nous sommes tous les héritiers.

« Rien ne dure à New York. Mais la vie qui s’y vit ne pourrait être plus intense ».

Edmund White, City Boy, Chronique new-yorkaise, préface de John Irving, traduit de l’anglais par Philippe Delamare, Plon, « Feux Croisés », 327 p., 24 €.

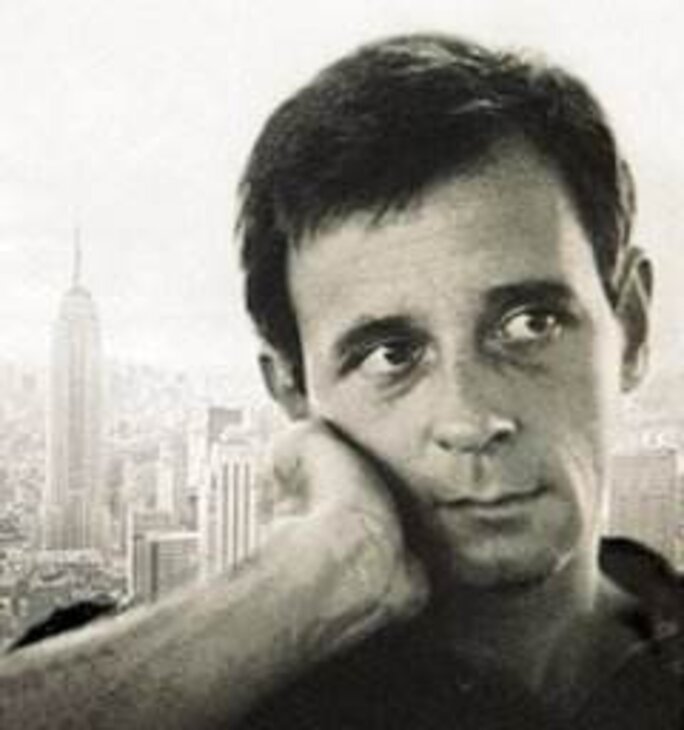

Agrandissement : Illustration 5