Bien entendu, ce n’est pas parce qu’une personnalité politique s’attribue une filiation spirituelle accommodante qu’il faut la lui reconnaître. En revanche, dès lors qu’il s’assigne une mission, cela donne des critères d’évaluation de ses succès et de ses échecs. Pourra-t-il consolider la communauté nationale en dépit des forces centrifuges ? Saura-t-il accorder au diapason de l’intérêt général des forces partisanes dissonantes ?

En outre, il ne s’agit pas ici de conduire une analogie de manière approfondie et rigoureuse. C’est un exercice délicat qui tourne souvent au non-sens historique. Quand on prend de tels parallèles pour ce qu’ils sont, des jeux de l’esprit, on peut en retenir l’essentiel, à savoir des orientations insoupçonnées pour la réflexion. Qui se souvient que les guerres de religion ne se sont pas soldées par une victoire des catholiques ou des protestants ? Qui mesure encore combien, derrière les controverses théologiques et cultuelles brandies en étendards, le nœud gordien était la loi : qui fait la loi ? Quelle loi ? Sur quels objets ? Pour assujettir qui ? Comment la fait-on appliquer ?...

Les politiques, parti minoritaire mais central, pour ne pas dire centriste, l’ont emporté avec l’édit de Nantes en renforçant l’autorité royale, son absolutisme. Toutes les chapelles plus ou moins fanatisées ont ainsi été ramenées de gré ou de force dans la grande messe à la gloire de l’Etat monarchique. A terme cependant, le roi Très Chrétien a réduit les places de sûreté protestantes et toute borne intérieure à son pouvoir, en renouvelant l’alliance ancestrale de la monarchie et de l’Eglise catholique.

Passons sur cette histoire à laquelle ce bref résumé ne rend pas justice. Tout le problème actuel est de rétablir la prééminence d’un Etat qui apparait de plus en plus impuissant et contesté, ainsi que l’efficience de son droit au service de l’intérêt général plutôt que de sectarismes faisant le jeu de toutes sortes de séparatismes. F. Bayrou, placé de son fait et par le contexte en position d’initiateur d’une refondation nationale, en aura-t-il le talent et les moyens ? Concernant le talent, chacun est juge ; lui le premier sans doute… Pour ce qui touche aux moyens, les données électorales apportent quelques éléments de réponse…

- Le socialisme funambule, entre front républicain et NFP :

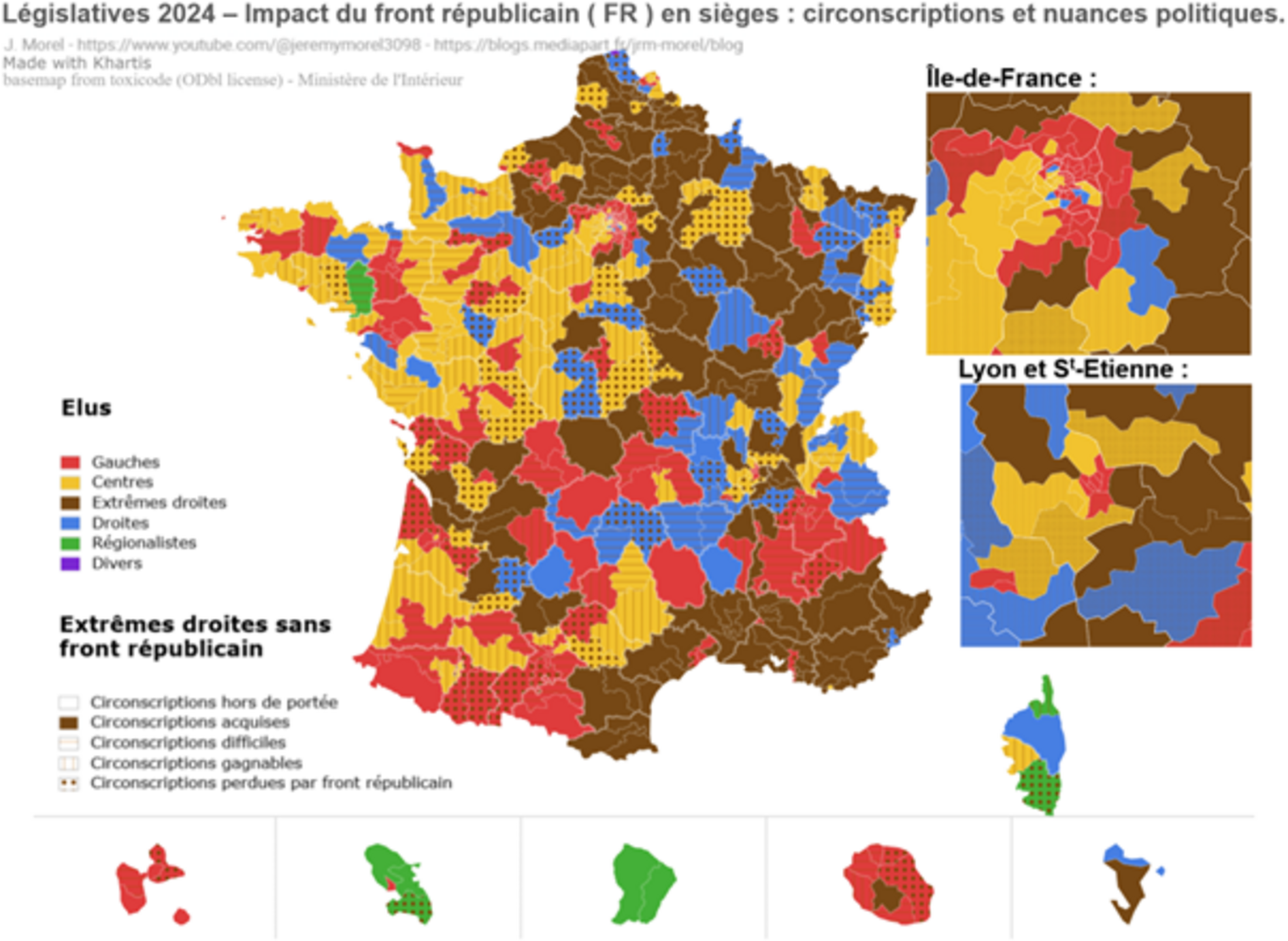

Agrandissement : Illustration 1

Réalisation du document, sources détaillées :

https://www.youtube.com/watch?v=u3J8bWZWiIY

Typologie détaillée : https://www.youtube.com/watch?v=rmDo8yLXQxs

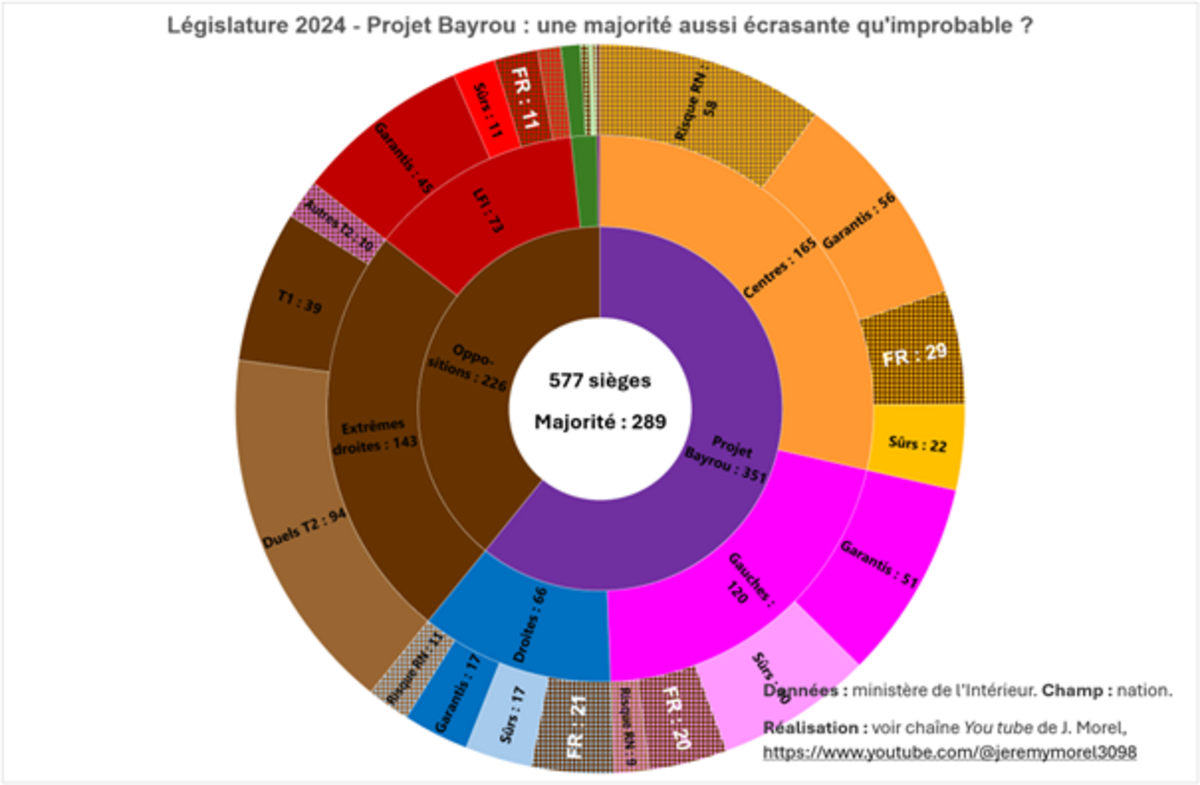

F. Bayrou dirige une fraction minoritaire d’une alliance partisane centriste également minoritaire, avec 165 députés. Aucun de ses soutiens de proximité, à gauche ni à droite, ne lui permet seul de franchir la majorité absolue des sièges. Il lui faut les deux.

Les gauches hors LFI rassemblent les héritiers de la gauche plurielle, à savoir les écologistes, socialistes, communistes et apparentés. A condition de voter comme un seul homme en faveur du gouvernement Bayrou, ce qui apparaît très improbable sans recentrage de ces partis sur les 62 députés socialistes, tous le porteraient à 285 sièges. A charge pour le Premier ministre de trouver les quatre voix manquantes auprès des droites ou des régionalistes et divers. Inversement, les droites lui apportent un soutien plus faible, mais plus sûr à l’Assemblée nationale, tout en fournissant l’appui du Sénat. Si F. Bayrou réunit les droites et les seuls socialistes, il stabilise théoriquement ses appuis avec 293 sièges.

A en croire les chroniques politiques de ces dernières semaines, rendues plausibles par l’exposé ci-dessus, le jeu d’équilibriste de F. Bayrou s’étendrait même au Rassemblement national. Le Premier ministre jouerait de prises de position antérieures pour faire patienter le RN dans un attentisme au mieux bienveillant, au pire pragmatique. Ce second cas est assurément un facteur supplémentaire d’instabilité. Dès lors que l’abstention des lepénistes accorde au gouvernement la majorité relative, tant que les droites et centres sont unis aux affaires, le durcissement des conditions de cette abstention limite mécaniquement les chances de survie du gouvernement.

Toujours est-il que F. Bayrou avance en s’étant choisi pour balancier le groupe formé par les socialistes. Ceux-ci peuvent alternativement obliquer à leur droite, vers le front républicain, ou à leur gauche, vers le NFP. Si le vent souffle de l’extrême droite et les socialistes penchent à gauche, le gouvernement tombe. En cas d’orientation contraire des socialistes, le gouvernement tangue, mais tient ; de même si l’inspiration politique vient de l’ensemble du NFP, suivie par le gouvernement. A l’inverse d’une girouette, le funambule doit peser contre les souffles dominants au lieu de les suivre, mais ses inclinations sont tout aussi changeantes.

Les forces gouvernementales semblent toutefois avoir plus profondément rompu avec la France Insoumise qu’avec le Rassemblement national ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/071224/legislatives-2024-documents-principaux-video-6-extremismes ; https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/071224/legislatives-2024-documents-principaux-videos-63-72-republicanismessyn ). C’est ce qui donne sa cohérence au « Projet Bayrou », tel que présenté ci-dessus en majorité gouvernementale élargie aux écologistes et communistes ; certes abusivement, mais de manière à faire ressortir la stricte part de LFI.

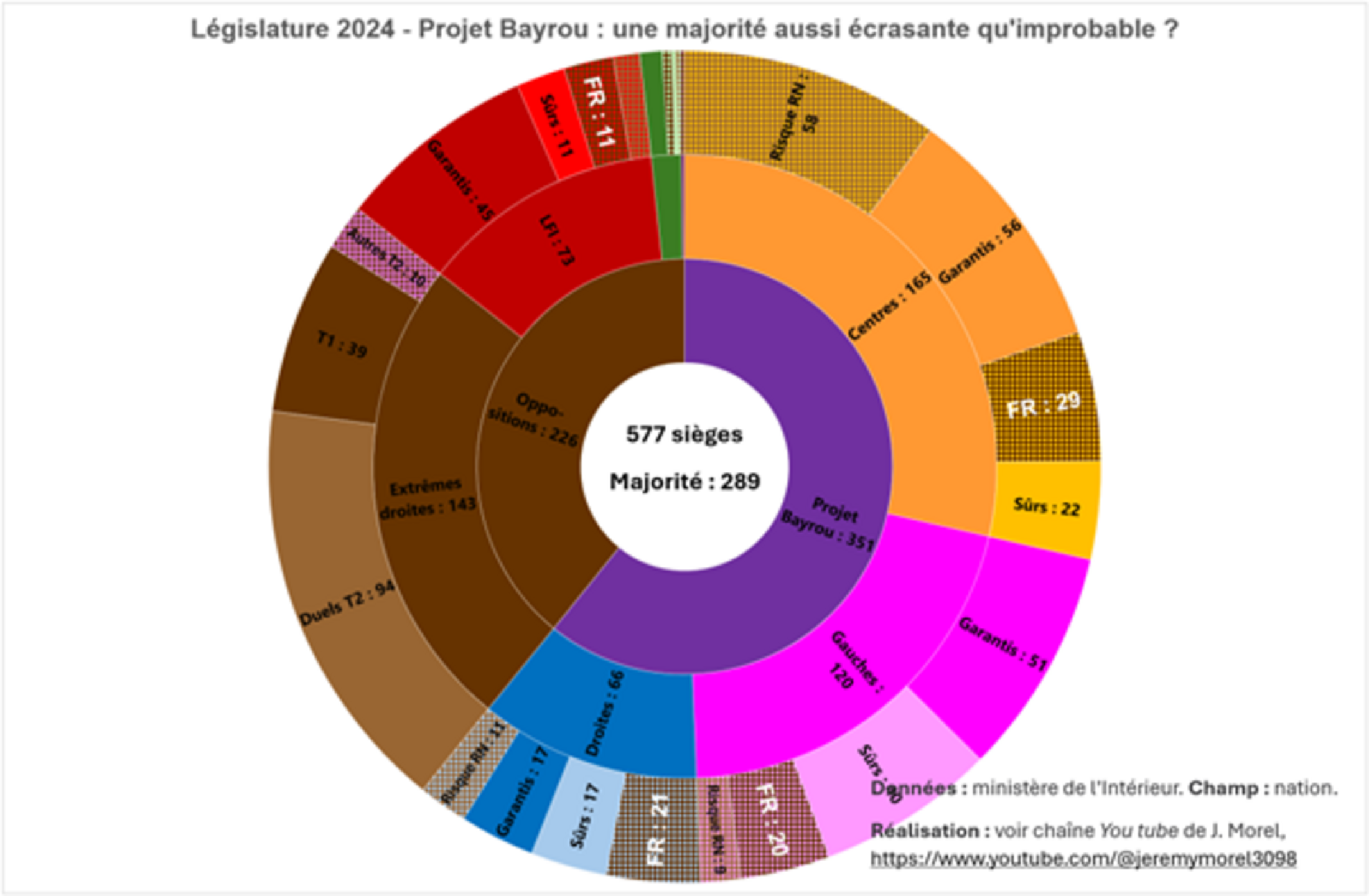

En apparence, la carte ci-dessous récapitulerait le problème des socialistes. Ses candidats ont été élus en l’absence de rivaux de gauche, de divisions internes. L’étiquette UG, pour Union de la Gauche, complique l’inventaire et la cartographie détaillés des circonscriptions socialistes. Des chercheurs plus concernés par les législatives peuvent l’entreprendre. Pour ma part, j’arrêterai au prochain article mes études de ce scrutin d’intérêt tactique plutôt que stratégique.

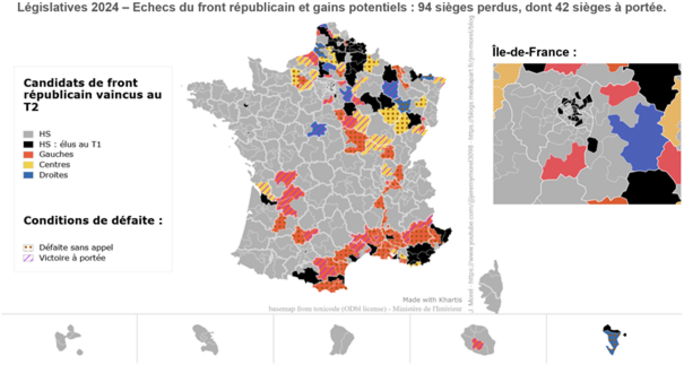

Agrandissement : Illustration 2

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=CxvGvBkAohM

Au vu de la géographie du votre mélenchoniste de 2022[1], on peut supposer que les circonscriptions les plus rurales sont plutôt socialistes, que les banlieusardes sont plutôt insoumises. Quant à celles de centre-ville, les contextes locaux peuvent alternativement favoriser les uns ou les autres ; probablement les candidats les plus extrémistes à Paris, les plus modérés dans les métropoles les moins impliquées dans la mondialisation, partant moins obnubilées par les logiques identitaires. Pour surprenant que cela puisse paraître, l’observation du corps électoral au fil des décennies me laisse croire que les singularismes identitaires soient une composante culturelle de la mondialisation ; hypothèse à vérifier ou contrecarrer par quiconque souhaite s’en donner les moyens…

Toujours est-il qu’une consultation attentive des groupes parlementaires insoumis et socialiste laisse poindre de telles tendances, malgré des contre-exemples quantitativement non négligeables ( Cf https://www2.assemblee-nationale.fr/17/les-groupes-politiques/socialistes-et-apparentes ; https://www2.assemblee-nationale.fr/17/les-groupes-politiques/la-france-insoumise-nouveau-front-populaire ). Pour en revenir à cette carte et à la majorité populaire qui pourrait sous-tendre le gouvernement Bayrou, trois lignes de fracture se dégagent au premier regard.

La première oppose classiquement l’Est anciennement industrialisé et l’Ouest. Si l’Est n’est pas totalement perdu au profit du lepénisme, les socles électoraux du gouvernement se résument, à grands traits, à quelques métropoles plutôt ancrées à gauche et circonscriptions plus rurales de droite. Dans l’Ouest, les centres bénéficient d’un héritage qu’ils pourraient dilapider, qui est ciblé par une extrême droite régionalement renforcée depuis la candidature et l’échec fillonnistes. Cela est bien perceptible, sans surprise, dans les marges parisiennes ( entre 100 et 150 km de l'île de la cité ), tandis que les traditions protestataires du Sud-Ouest basculent plus franchement de la gauche vers la droite.

La seconde oppose le Nord situé dans l’orbite parisienne aux midis. Tandis que le Nord décline régionalement toutes les nuances de fragmentation culturelle et politique de la ville mondiale ; le balcon méditerranéen a renouvelé son opposition historique au pouvoir central en optant pour le principal contre-pouvoir, à savoir le lepénisme. Entre la capitale et ce littoral, tout se passe au fil des décennies, voire des siècles, comme si les réalignements politiques s’opéraient en miroir ; comme si chaque thématique soulevée de part et d’autre appelait une réponse opposée, soit par antagonisme culturel quasi-irréductible, soit par une sorte de lutte de classe viscérale.

La troisième et dernière implique les outremers, qui accusent toutes sortes de contrastes avec la métropole, pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas le lieu pour insister sur les difficultés de développement des outremers, ni sur le bon sens régionaliste qui rejette les aberrations parisiennes. Là, les élections obéissent à des logiques sans rapport avec les priorités métropolitaines. Dans le cas des majorités régionalistes, le messages pour une meilleure prise en compte des réalités locales ( a minima ) et des défis qu'elles impliquent est clair. Pour les étiquettes métropolitaines ayant obtenu la majorité ( de gauche surtout, d'extrême droite aussi, et un peu de droite ), il ne faut pas crier trop tôt à la victoire. Sans que cela ne les invalide, les voix appellent des réponses spécifiques. La même étiquette usitée en métropole et en outremer recouvre des significations très différentes de part et d'autre.

C’est dans le Sud-Ouest que se trouve le plus important reliquat des gauches rurales, entre traditions communistes et modérées. Autrement dit, dans la lutte des anciens et des modernes que j’invoque souvent[2], le gouvernement Bayrou aurait ses principales assises dans les régions où l’on pose le débat politique dans les anciennes terminologies gauche-droite, tout en jetant des passerelles vers les modernes qui se clivent sur des singularismes identitaires, réels ou fantasmés.

Et les socialistes dans tout ça ? Faire la courte échelle ou faire défection ? Au premier abord, leur dépendance vis-à-vis du front républicain est modérée. Même sans entrer dans le détail des mouvances issues de la gauche plurielle, environ un siège sur six serait directement imputable au front républicain. Cela reste très minoritaire. Dès lors, l’Union de la Gauche de P. Poutou à F. Hollande serait prioritaire pour garantir le maintien des gauches modérées dans les cercles du pouvoir. La carte suivante nuance le propos.

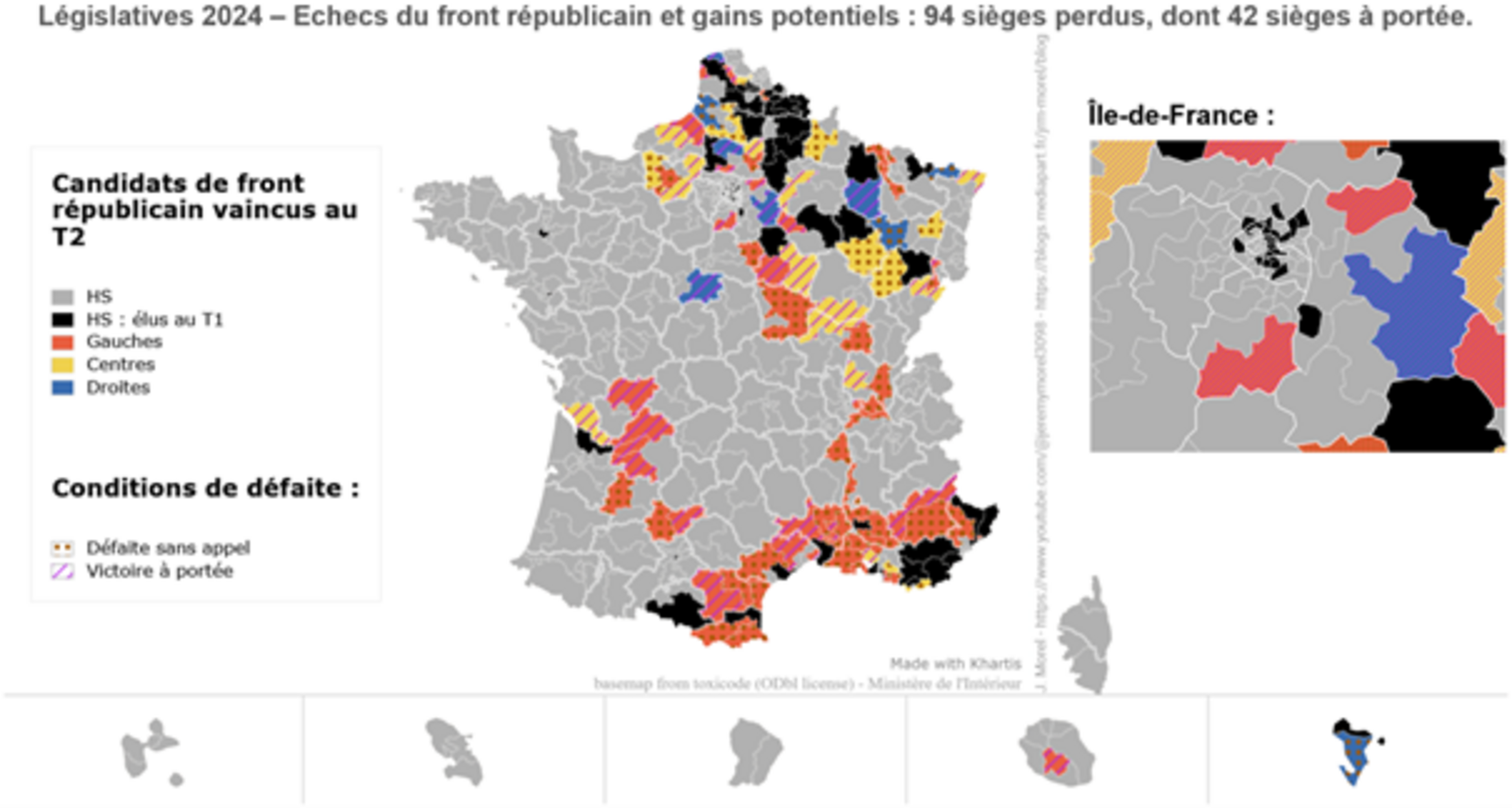

Agrandissement : Illustration 3

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=CxvGvBkAohM

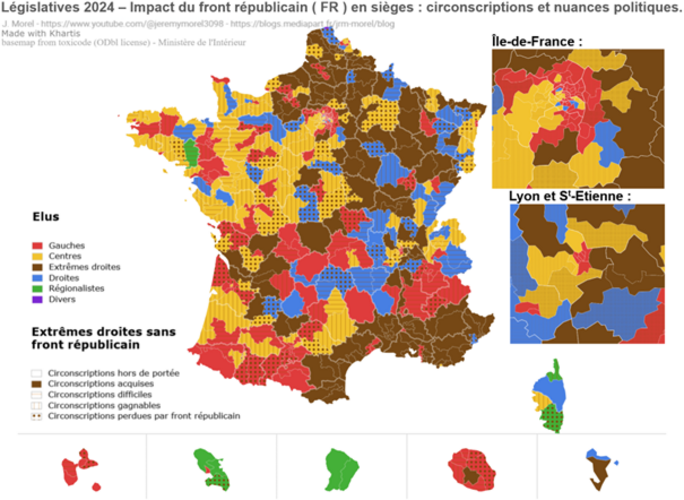

Malgré une dynamique favorable, les extrêmes droites restent bridées dans leurs progrès, en nombre d’électeurs. Si l’on ausculte de plus près leurs acquis, il apparaît qu'ils ont majoritairement été obtenus sur des candidats de gauche dans les circonscriptions les plus disputées du Sud du pays. Or, nous avons établi que les reports des droites vers les gauches s’effectuaient mal entre les deux tours de juillet 2024 ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/301124/legislatives-2024-documents-principaux-video-5-front-republicain-1-2 ).

Ainsi, là où le front républicain, aux reports grevés par l’alliance avec LFI, a rapporté 20 sièges, l’alliance du NFP a favorisé des victoires des extrêmes droites dans 22 circonscriptions à portée des gauches hors LFI. L’important ne se trouve pas dans les chiffres précis, puisque de nouvelles alliances affecteraient la mobilisation dans toutes ses variables. Il faut retenir un ordre de grandeur où, dans les reports de front républicain, gains et pertes s’équilibrent selon que le principal épouvantail électoral est localement J.-L. Mélenchon ou M. Le Pen.

Pour ces gauches qui ont tenu l’appareil d’Etat, l’alliance avec LFI n’est pas forcément une nécessité tactique. Bien entendu, au-delà du marchandage de circonscriptions, la véritable garantie d’influence politique tient dans l’adéquation du projet avec l’électorat. A cet égard, au-delà des oscillations périodiques des socialistes, il faut replacer cette gauche dans ses ambivalences de court et de long terme avec l’extrême droite. Cette question stratégique sera surtout l’objet de l’article suivant… Reste au préalable un autre enjeu tactique à aborder : la discipline parlementaire.

- Majorité large ou étroite : quelle discipline parlementaire ?

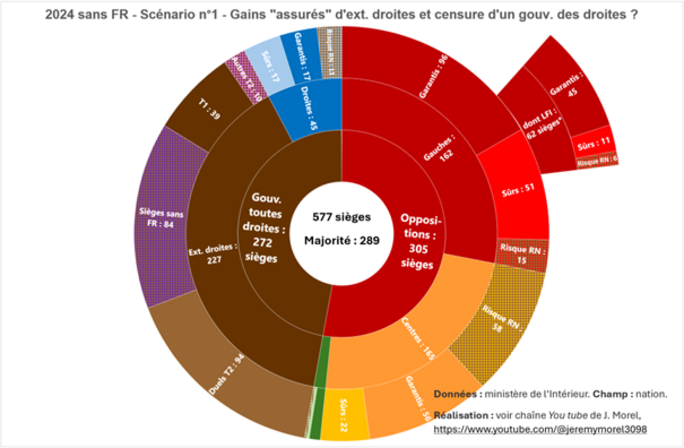

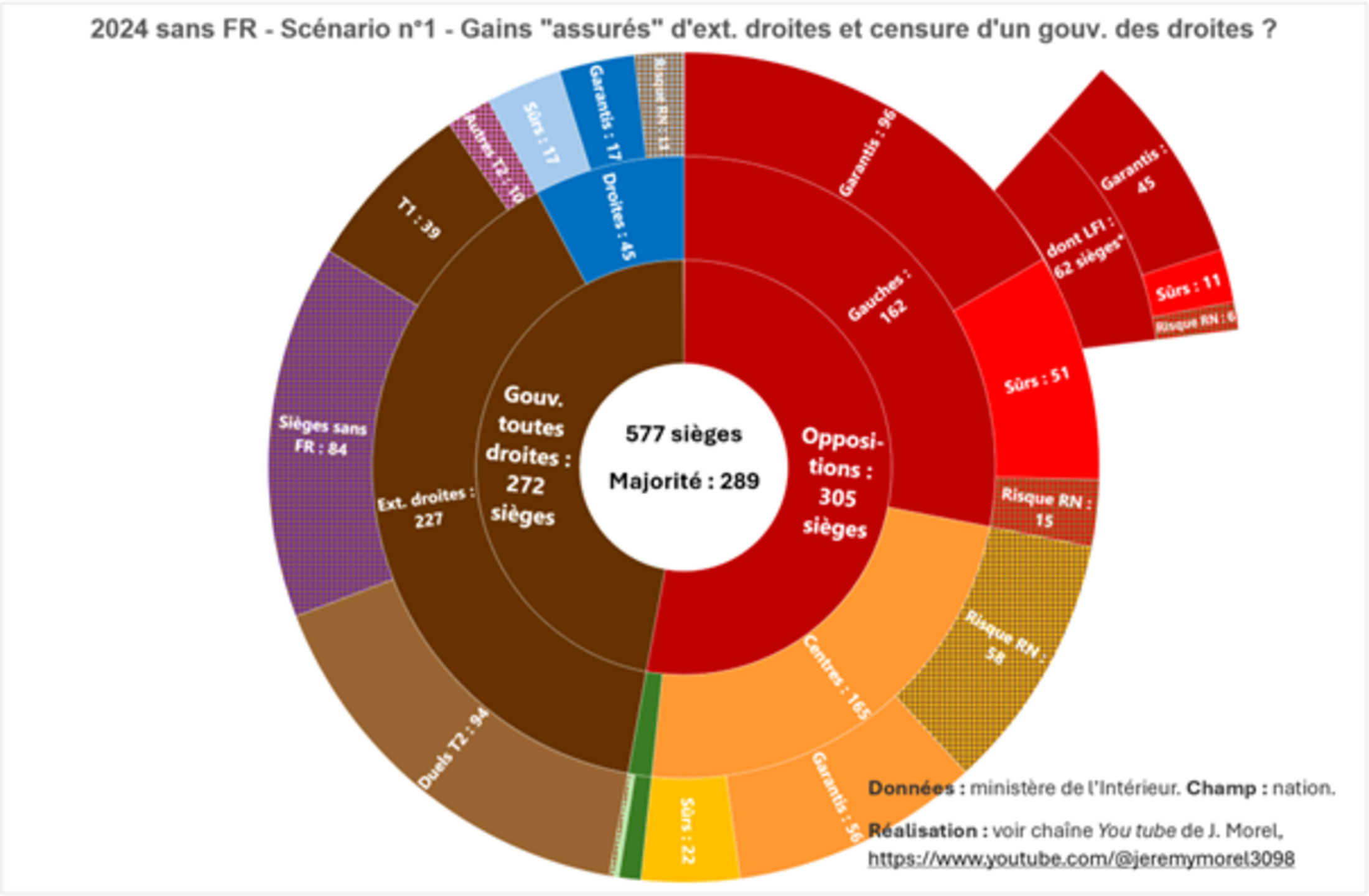

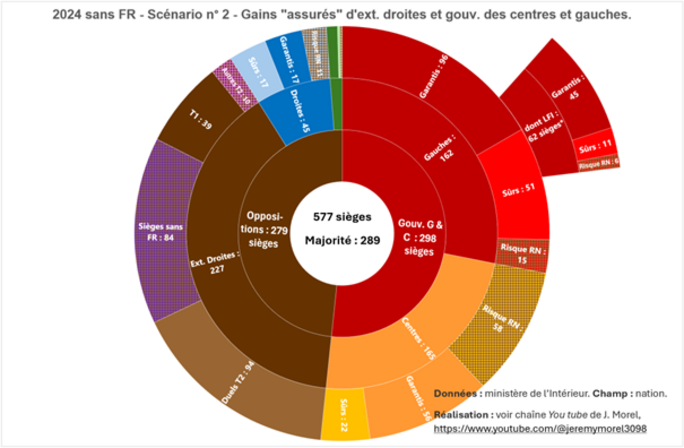

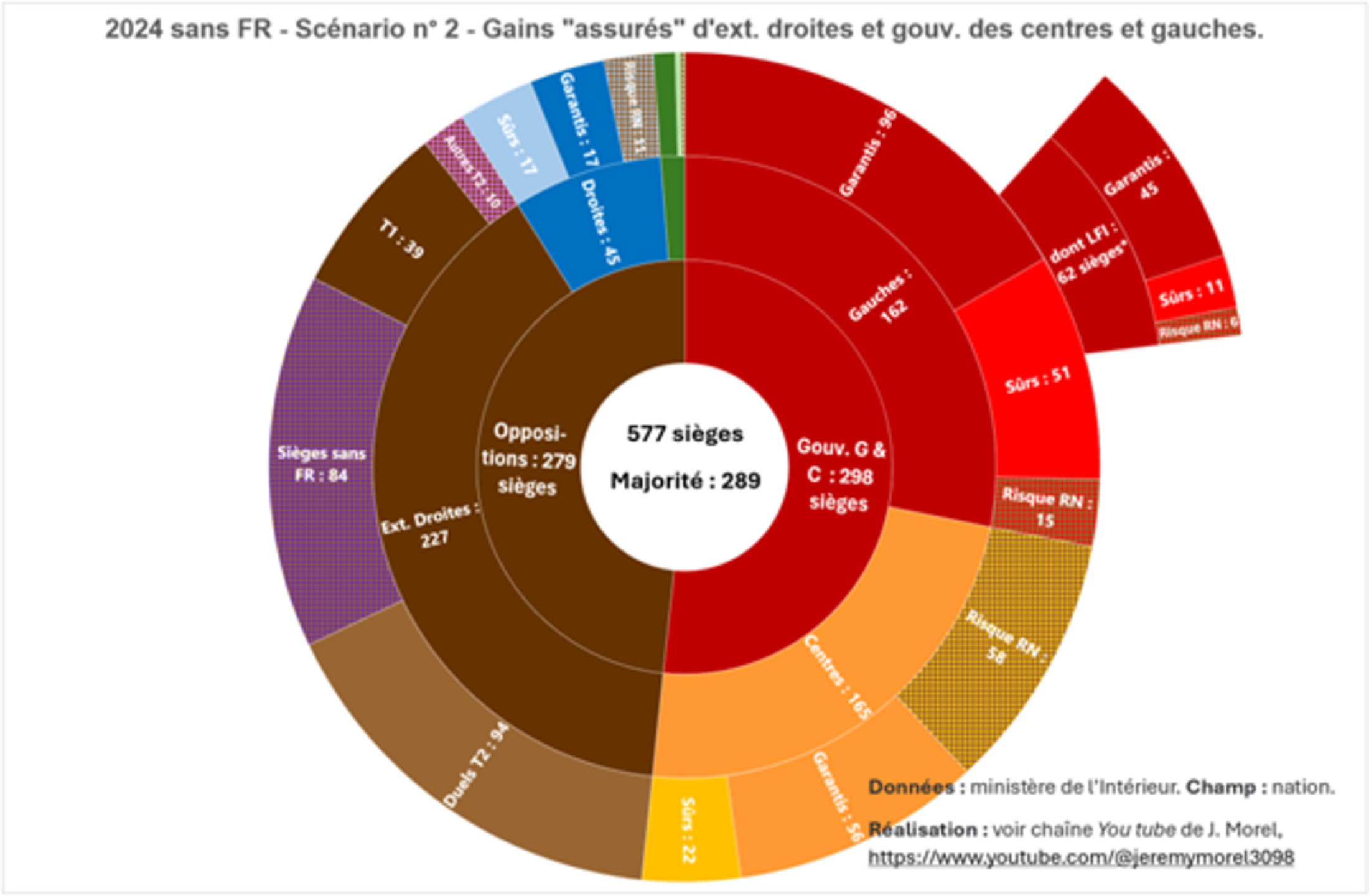

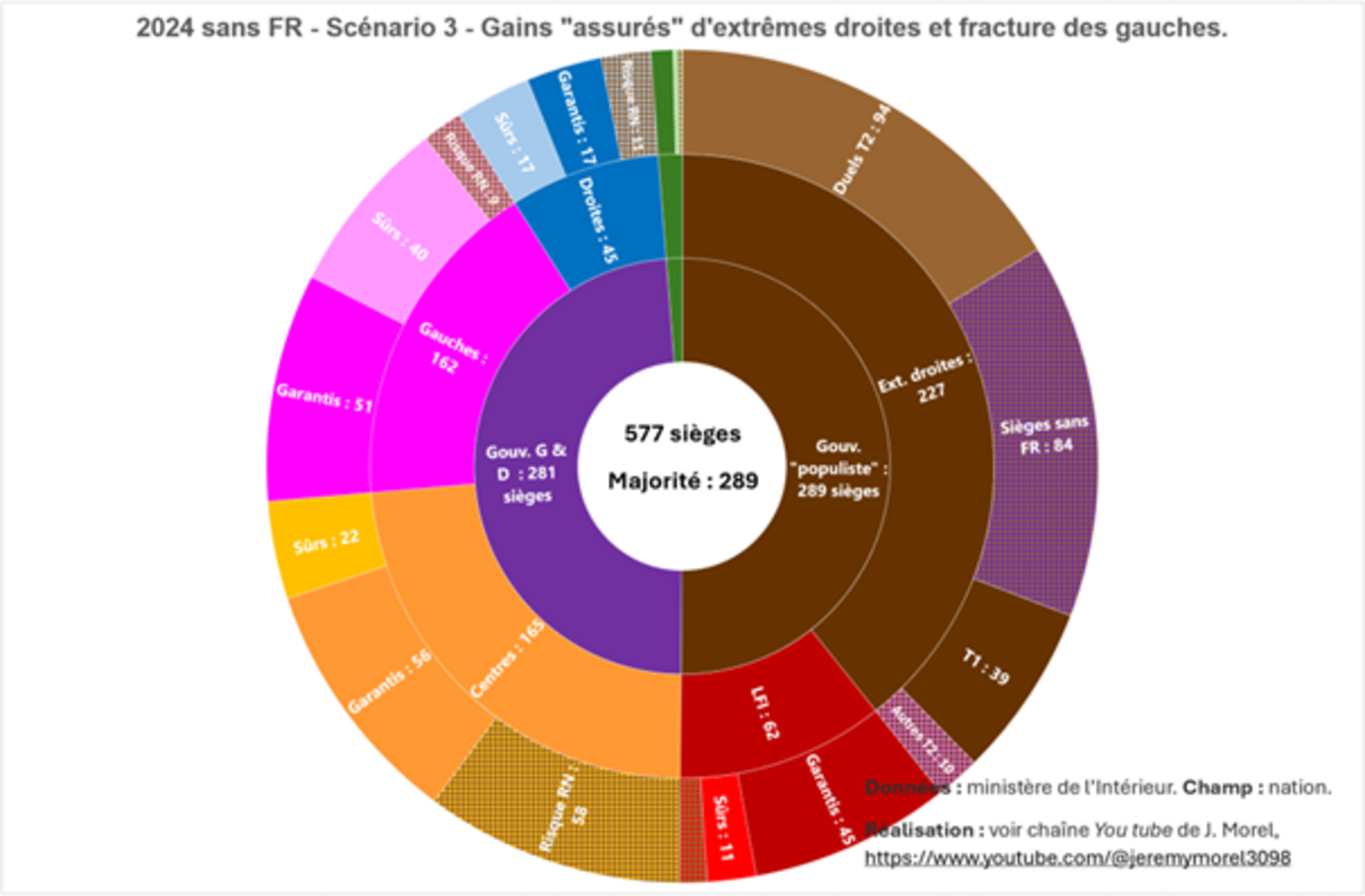

Traditionnellement, les observateurs considèrent qu’une majorité large est indocile, qu’une majorité étroite est disciplinée. Le gouvernement Barnier a révélé que ce n’est pas une loi d’airain, et qu’elle est soumise à toutes sortes de contingences. Les schémas suivants proposent diverses compositions parlementaires selon la mise en œuvre du front républicain, et la discipline parlementaire que l’on peut espérer des situations virtuellement issues des urnes.

Les deux premiers scénarios sont indissociables. Si les extrêmes droites n’avaient gagné que les 84 sièges les plus accessibles, un gouvernement des droites aurait été censuré au moindre prétexte par les gauches ; sauf en cas d’abstention des centres. Autrement dit, la politique du pouce baissé passerait de M. Le Pen à E. Macron. Les extrêmes droites parachèverait ainsi leur formation politique sous la tutelle des pouvoirs établis.

Inversement, une fois un tel gouvernement congédié, il resterait à former une majorité de P. Poutou à E. Macron, le point d’équilibre se déplaçant dès lors sur F. Hollande… Sur le papier, ça fonctionne. Quant à imaginer une discipline parlementaire sur ces bases idéologiques, cela relève de la science-fiction. Le même F. Hollande peinait à tenir le PS lorsqu’il était président de la République ; en tant que député de Corrèze, entre un président plutôt hostile et un ancien rival dissident du PS, la synthèse serait impossible…

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Réalisation du document, sources détaillées :

https://www.youtube.com/watch?v=u3J8bWZWiIY

Typologie détaillée : https://www.youtube.com/watch?v=rmDo8yLXQxs

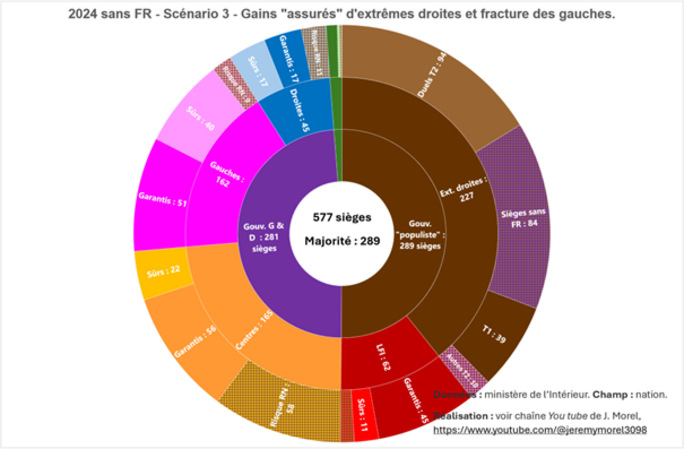

Aucune certitude n’est permise, mais face à de telles éventualités, on peut imaginer que le bloc central aurait privilégié l’abstention dans l’opposition de façade à l’exercice contraint des responsabilités ; autrement dit, le scénario 1 sauf impérieuse nécessité de recourir au scénario 2. Cependant, en cas de désolidarisation de toutes les gauches au détriment de LFI, un troisième double scénario deviendrait possible, sur le papier : soit un gouvernement populiste alliant M. Le Pen et J.-L. Mélenchon, soit un gouvernement des anciens partis de gouvernement, acculés à chercher des auxiliaires soit parmi les régionalistes et indépendantistes ( ?! ), soit parmi des dissidents « populistes ».

La première variante de ce scénario est de plus en plus envisagée par les chercheurs qui se focalisent sur les « populismes » ; terme dont je récuse en dernière instance la scientificité. Sans m’appesantir sur une telle digression, S. Scull ( L’Harmattan, 2024 ) en propose une acception recevable dans un cadre conceptuel à dominante économiste : ensemble des manifestations politiques tendant à réaffirmer la souveraineté populaire au détriment du néolibéralisme triomphant ( années 1980-2020 ). L’exemple concret de LFI et du RN montre que, malgré des convergences affichées dans les programmes économiques ainsi que des transferts résiduels de militants et votes, l’enjeu économique n’est pas le plus mobilisateur de part et d’autre. Tant que l’ordre des priorités n’aura pas changé de toutes parts, leur regroupement restera artificiel.

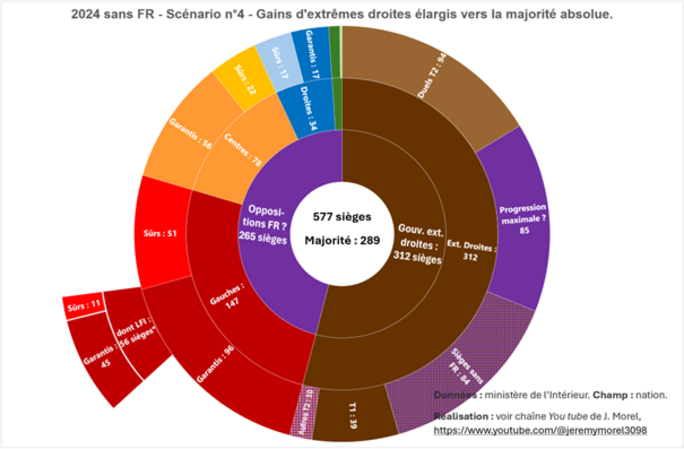

Dès lors, cette neutralisation réciproque imposerait une sorte de convergence des ex avec l’actuel président : une ligne politique allant de l’ex-sarkozisme à l’ex-hollandisme, avec E. Macron à l’épicentre du dispositif. Cela ressemblerait moins à une refondation qu’à un baroud d’honneur de la Ve République. Ce dernier récital cacophonique des élites préparerait l’opinion à accepter le quatrième scénario d’une discipline parlementaire retrouvée dans la verticalité d’une extrême droite majoritaire.

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Réalisation du document, sources détaillées :

https://www.youtube.com/watch?v=u3J8bWZWiIY

Typologie détaillée : https://www.youtube.com/watch?v=rmDo8yLXQxs

Ce dernier scénario ne correspond pas, à l’heure actuelle, à un rapport de forces effectif. Ces 85 sièges décisifs ne sont pas actuellement acquis, même si les partis d’extrême droite progressent dans les circonscriptions correspondantes ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/250125/legislatives-2024-front-republicain-se-desister-pour-un-gouvernement-r ). Là encore, ce qui fera dans les années à venir les progrès ou les reflux des extrêmes droites, ce ne sont pas les alliances de circonstance, mais les projets politiques.

La succession de ces scénarios contrecarre une loi politique souvent invoquée, rarement critiquée : le renouvellement de l’Assemblée nationale par la gauche. Sans doute était-ce vrai pendant plus d’un siècle, de L. Gambetta à F. Mitterrand. Cependant, ces mutations politiques effectives ont reposé sur des conditions conjoncturelles. La première était que les gauches républicaines initiales avaient presque tout à bâtir ; leur héritage étant nul, elles ne pouvaient pas être dépositaires d’une sensibilité réactionnaire, visant à conserver des acquis antérieurs face à des forces montantes. La seconde concernait ces forces montantes. Tant que les gauches parlaient pour l’électorat populaire, leur arrivée au pouvoir s’accompagnait d’une notabilisation ouvrant des espaces politiques sur leur gauche. Désormais, la gauche ne capte plus le vote populaire. Dès lors, ces deux conditions ne jouant plus nécessairement pour la gauche des années 2020, le renouvellement de l’Assemblée devient possible par la droite.

Mais là encore, il s’agit de mécanique politique. Les idées en sont le carburant. Même si notre paysage audiovisuel fait chaque jour la démonstration qu’il est possible de mobiliser des millions de personnes sur des slogans plus ou moins vains, la hauteur d’esprit dans la définition d’une vison politique peut bousculer les lignes et redéfinir les appartenances politiques. A cette fin, F. Bayrou propose un débat sur l’identité française.

Lors de la création du ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale, j’avais été interpelé par un ami à qui j’avais en réponse confié ma perplexité. Quoi que dise la constitution des symboles de la nation, l’identité est sans cesse mouvante, elle n’a jamais été monolithique de la base au sommet. En revanche, des événements majeurs, des épreuves collectives ont indiscutablement contribué à forger un sentiment national, parfois épidermique, parfois en reflux, cela au moins depuis la guerre de Cent Ans. Autrement dit, l’identité nationale n’évolue pas par un effort d’introspection nombriliste, mais par l’action politique.

Je prenais alors l’exemple de l’élection présidentielle de 2007 qui avait, selon moi, soldé un débat entre deux acceptions de la nation : un cosmopolitisme national avec S. Royal, où la gauche servait de caisse de résonnance à tous les nationalismes représentés en France ( voir les images de la place de la Bastille au soir de chaque tour de scrutin ) ; un nationalisme cocardier avec N. Sarkozy, où l’invocation de la France supplante l’action à son service. Selon moi, à tort ou à raison, l’identité nationale avance au travers de tels moments qui cristallisent les représentations collectives puis tranchent entre les forces sociales en présence.

Le fait que F. Bayrou ramène ce débat à travers la question de l’identité est à la fois un anachronisme et une absurdité. Pour partie la réponse est venue des urnes en 2007. Pour l'autre part, c’est une sorte de post-adolescence du débat politique que de poser la question de la communauté nationale en termes d’identité. Le débat atteindrait sa maturité adulte en interrogeant sérieusement ce que peut être un contrat social de droits et devoirs pour les citoyens français du XXIe siècle. Assurément, l’immigration est une dimension du sujet, sans être la seule.

La gauche socialiste, pivot de notre vie politique pour les prochains mois, est-elle mûre pour cette réflexion ? Le spectacle qu’elle offre depuis des années laisse sceptique, mais ce sera l’objet du dernier article de cette série dédiée au front républicain…

[1] Pour aller plus loin : J. Morel, « 1er tour 2022 – ‘‘Grands’’ candidats mal plébiscités : entre le marais, la Montagne, la Gironde, la renaissance avortée de la citoyenneté ? », dans 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, pp. 223-254 + pp. 211-217.

[2] Pour aller plus loin : J. Morel, « Participer et s’opposer au second tour 2022 – Le plafond de verre pour tous : un effet secondaire d’une querelle des anciens et des modernes ? », dans 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, pp. 129-154.