Le gouvernement Barnier a été censuré le 13 décembre après trois mois d’existence. Peut-être était-il mort-né, et son enterrement n’aurait été que différé. Peut-être avait-il des perspectives qui n’ont pas été envisagées et se sont refermées sur lui. Bien entendu, on peut considérer de manière simpliste que la mission d’un Premier ministre est déterminée par le chef de l’Etat qui le nomme, auquel cas les moyens engagés pour atteindre ses objectifs seraient relativement faciles à évaluer, et par conséquent sa responsabilité dans le succès ou l’échec.

Chacun sait que la réalité d’un gouvernement minoritaire est plus compliquée. Le problème se reporte dès lors sur l’interprétation du message des urnes. Dans un pays où presque aucune personnalité médiatique ne sait lire les résultats électoraux, autant dire que nos exégètes pourraient aussi bien parler au nom des tarots ou des étoiles ( Cf https://www.youtube.com/watch?v=noTo8XgAM4A&t=8s ). Précision utile pour la suite : j’ai démontré ailleurs qu’E. Macron semble ne jamais avoir pris la mesure du mandat historique qui était le sien ; dès lors, fixer un cap pertinent pour un ministre d’un tiers parti s’annonce difficile…

La notion de crise de régime est souvent invoquée pour 2024, alors qu’elle est au principe de l’élection de 2017. En termes médicaux, la crise correspond au seuil paroxystique d’une maladie, d’où s’ensuit soit la mort, soit la guérison ( avec ou sans séquelles… ). La majorité de ceux qui emploient ce concept confondent la mort du régime avec sa crise. Effectivement, le régime n’est pas mort, c’est exact. En soi et sans s’appesantir dans de longues arguties, au vu de l’histoire quinto-républicaine, l’élection d’un inconnu à la présidence de la République est un signe suffisant de crise de régime ( Cf https://www.youtube.com/watch?v=lx0bO6KLak0&t=2s ). Paroxysme ? La suite démontre que non, mais il s’agissait a minima des premières fièvres, ensuite aggravées par de nombreuses pratiques à risque, sans réelle préoccupation pour une autre thérapeutique que le redressement du pays par l’attractivité financière… Un succès digne de Calonne, lequel a sévi durant 4 années prérévolutionnaires ; au risque d’un lecture téléologique de l’histoire…

Discerner un éventuel mandat historique du gouvernement Barnier impose de croiser ces deux notions au principe de son arrivée au pouvoir : un contexte de crise de régime et une élection marquée par un front dit républicain. Pour rappel, cette expression est ici employée dans son sens commun, tel que revendiqué par ceux qui donnent les consignes de désistement en faveur de tout parti qui n’est pas d’extrême droite. Le précédent article de cette édition a conclu sur le fait qu’en l’absence de définition constitutionnelle de la citoyenneté, ou de propositions partisanes pour une telle définition, il n’existe aucun critère fiable pour établir le républicanisme d’une mouvance politique actuelle. Seules restent leurs auto-proclamations et cooptations ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/040125/legislatives-2024-front-republicain-entre-votes-de-temoignage-et-votes ).

- Qui a gagné quoi au front républicain ?

Les liens entre le gouvernement Barnier et le front républicain peuvent-être envisagés aussi bien à travers sa nomination que d’après ses recherches de majorités au cas par cas. Le second point appellerait un examen détaillé des débats de l’Assemblée nationale et porte sur d’autres sources que celles traitées ici. Nous nous bornerons donc à l’étude du poids du front républicain dans son arrivée au pouvoir.

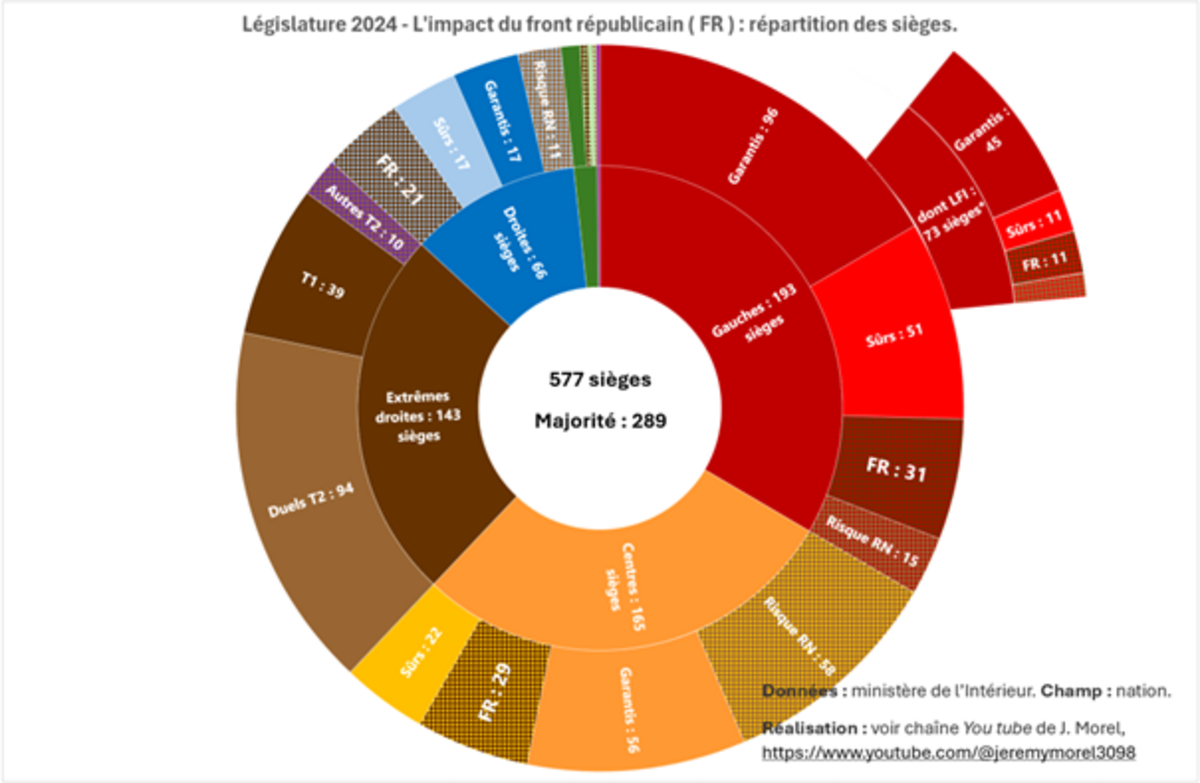

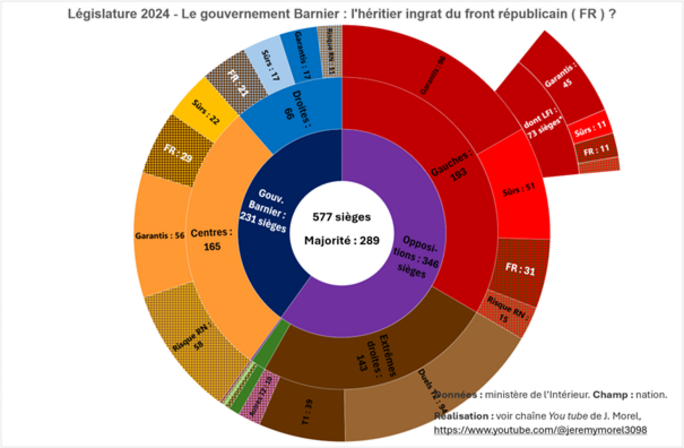

Le graphique ci-dessous a déjà été présenté, sans avoir été analysé de manière détaillée. Jusqu’à présent, il s’est surtout agi de montrer en quoi les sièges ici étiquetés « garantis » ou « sûrs » se sont pas inféodés au front républicain, tandis que ceux nommés « Risque RN » faute de place tiennent à une probabilité faible de basculement en l’absence de front républicain ; point sur lequel nous allons revenir avec le graphique récapitulatif, lequel détaille mieux les seuils de dépendance aux reports d’entre-deux tours.

Le premier point à retenir de la distribution des sièges, c’est que le front républicain pourrait théoriquement revendiquer une majorité de 434 sièges. Cela regroupe tous les partis ayant obtenu au moins un siège par ralliements de front républicain, autrement dit tous les partis de LR à LFI. Ordinairement, on admet qu’une majorité large est indocile, alors qu’une majorité étroite serait disciplinée. Force a été de constater durant le gouvernement Barnier que même ce second principe a ses limites. Autant dire qu’un gouvernement représentatif de cette majorité maximale est actuellement irréaliste. C’est le premier écueil fondamental du front républicain : s’unir contre un adversaire politique n’inclue pas forcément l’entente pour une politique commune. Nous reviendrons sur ces problématiques de majorités larges ou étroites avec l’article dédié aux simulations de gouvernements en l’absence de front républicain.

Le second enseignement de ce graphique, c’est que, en apparence, les trois partis dominants du front républicain en tirent des avantages presque équivalents : 31 sièges pour l’ensemble des gauches, 29 pour les centres, 21 pour les droites, en retrait. Ainsi, les avantages mutuels seraient analogues, même si les masses d’électeurs ayant effectivement reporté leurs voix sont très inéquitables par provenances ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/301124/legislatives-2024-documents-principaux-video-5-front-republicain-1-2 ). Cependant, la proportion de ces sièges dans chaque mouvance varie fortement, surtout si l’on envisage les sièges à risque : les gauches pourraient presque se passer de front républicain, les centres seraient très fragilisés, les droites en sortiraient quasiment inexistantes avec un tiers de députés en moins.

Agrandissement : Illustration 1

Réalisation du document, sources détaillées :

https://www.youtube.com/watch?v=u3J8bWZWiIY

Typologie détaillée : https://www.youtube.com/watch?v=rmDo8yLXQxs

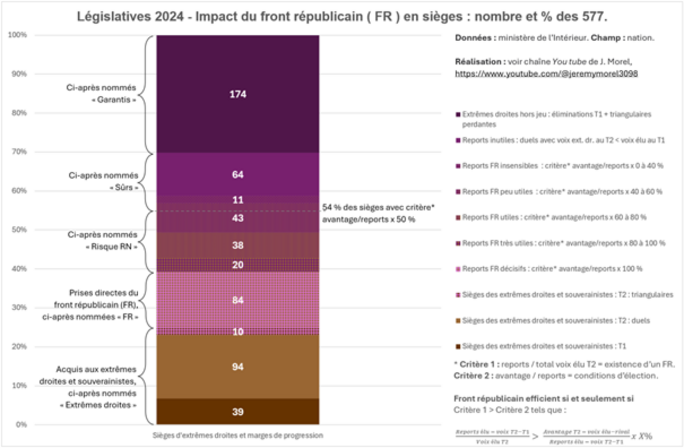

Agrandissement : Illustration 2

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=CxvGvBkAohM

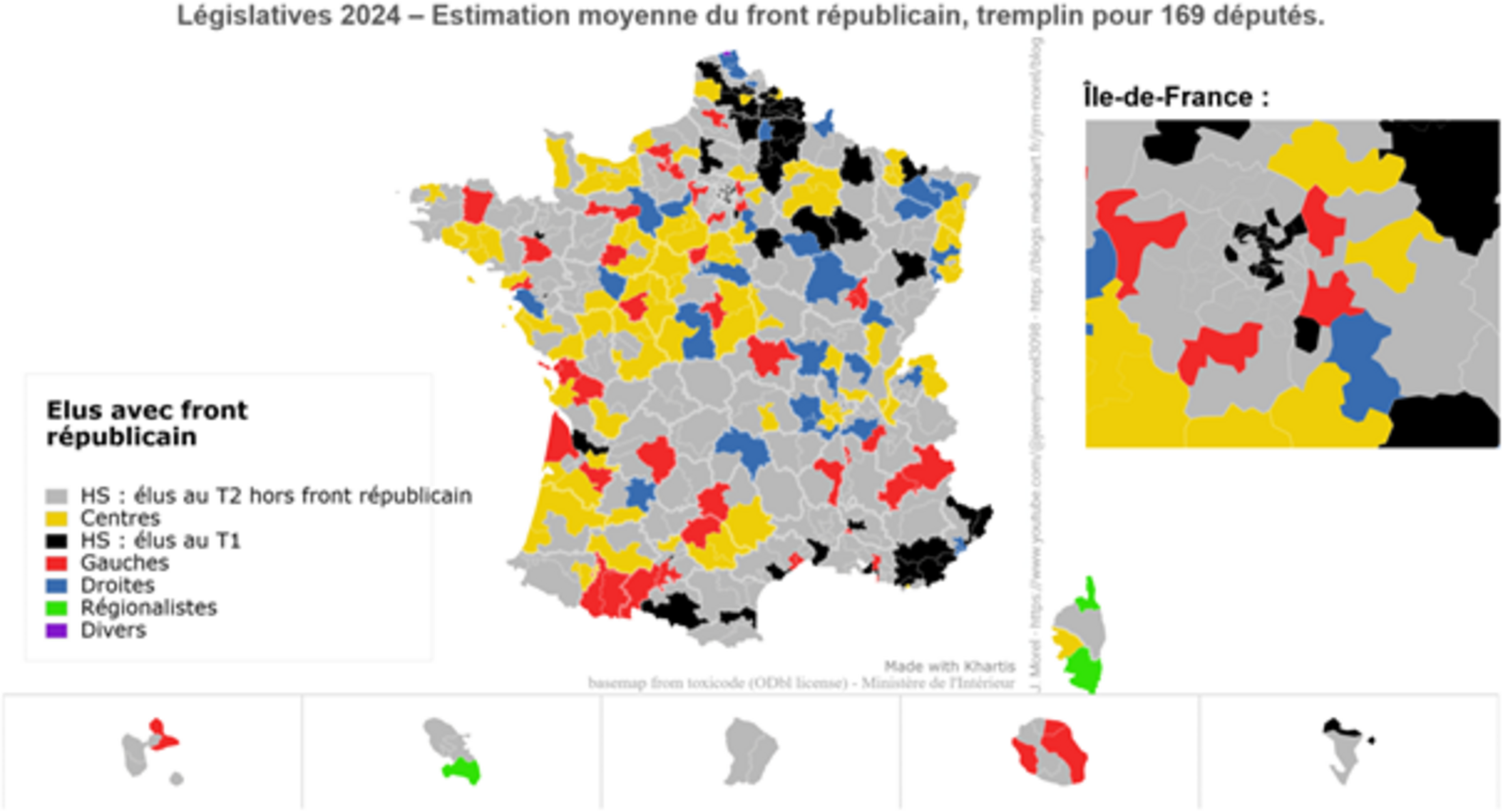

La répartition territoriale de ces sièges ne présente presque aucune cohérence interne. Il s’agit en fait des zones de broyage entre cultures politiques antagonistes, des marges régionales du lepénisme majoritaire et de quelques postes avancés, comme le montrera la carte de synthèse. Tout au plus peut-on constater que le front républicain a une orientation sensiblement différente selon la division traditionnelle de la métropole entre Est industrialisé et Ouest plus rural. Dans l’Est, la tendance est plutôt favorable à la droite, tandis que dans l’Ouest ce sont plutôt les centres et gauches qui profitent de ces reports[1]. Corse et outremers voient poindre des sensibilités régionalistes, ou plutôt indépendantistes.

Concernant l’exposition des sièges de front républicain à un risque RN, le graphique ci-dessous montre qu’une vingtaine d’entre eux ( non discriminés par partis ) basculeraient très probablement et offrent des configurations proches de ceux ci-dessus directement acquis par front républicain : les reports décisifs comptent pour 10,11 % des inscrits locaux. Pour les 38 sièges suivants, cette valeur chute à 5,75 % des inscrits locaux, qui reste relativement élevée lorsque les soi-disant grands partis culminent péniblement à 20-30 % d’inscrits nationaux. A titre indicatif, pour les 43 suivants, la chute se poursuit avec 3,35 % des inscrits locaux qui jouent un rôle décisif ; puis 1,62 % pour les 11 dernières circonscriptions supposément exposées à un « Risque RN », en réalité très indépendantes du front républicain.

Agrandissement : Illustration 3

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=rmDo8yLXQxs

Soit dit en passant, par retour de politesse, Data Realis Conseil pourrait tout à fait chercher dans le détail mes approximations et faire ses contre-propositions argumentées. Même si les divergences sont plus limitées parmi ces derniers sièges, les totaux proposés de part et d’autre pour chaque catégorie, ainsi que les divergences déjà relevées, supposent que nos appréciations ne sont pas identiques.

Agrandissement : Illustration 4

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=CxvGvBkAohM

Dans la carte ci-dessus, nous trouvons les 84 sièges acquis par front républicain ainsi que les 85 où il se révèle plus ou moins décisif. En partie du fait de la superficie des circonscriptions, mais aussi de leur nombre, l’Ouest forme nettement des ensembles régionaux. Dans l’Est, ce sont plutôt des circonscriptions litigieuses qui font la soudure entre circonscriptions disjointes, strictement acquises par front républicain. C’est sans doute dans l’Est que les coups de boutoir des extrêmes droites sont les plus puissants, mais le centre de gravité occidental de cette carte pourrait signifier que la culture orientale de la politique gagne progressivement tout le territoire métropolitain ; que l’Ouest se convertisse peu à peu aux terminologies en vigueur dans l’Est pour dire le politique.

A ce stade liminaire de l’analyse, les invectives des gauches à l’adresse du gouvernement Barnier pointeraient une authentique ingratitude, voire trahison. Non seulement minoritaire, le parti du Premier ministre était fortement débiteur des voix de front républicain. Accusé d’avoir courtisé l’extrême droite, cela mériterait d’être vérifié dans le détail des clauses du budget, certains signaux contradictoires étant renvoyés sur ce point. La confusion entre politique et communication étant presque totale au sommet de l’Etat, l’estimation fine des équilibres politiques peut en pâtir.

Quoi qu’il en soit, ce rapport de débiteur à créancier ne se conçoit que dans le temps court de l’élection et néglige le contexte plus général de crise de régime, de même que les rapports de pouvoir au sein des principales institutions représentatives. Les limites de cette vision apparaissent mieux lorsque l’on inverse la perspective, lorsqu’on se focalise sur la situation effective des gauches au lendemain de l’élection.

- Des gauches dans une situation analogue à celle des années 1870 ?

La IIIe république a été fondée à la fois sur la défaite militaire de l’Empire bonapartiste et la défaite électorale de la gauche républicaine. L’attachement au régime était alors au cœur du clivage gauche-droite. Non seulement la gauche a réussi à prendre le contrôle de l’appareil d’Etat, mais elle a de surcroît jeté les bases des grandes institutions républicaines pour le siècle à venir.

En 1871, elle dispose de 222 sièges ( 150 libellés « républicains » + 72 « libéraux » qui ne se désignent pas par le régime à instaurer ) sur 638. Ce ratio est proche de l’actuel. C’est A. Tiers, un orléaniste, qui devient alors le premier président de cette république. Rapidement, il se rallie au nouveau régime, ce qui témoigne d’un potentiel de persuasion des gauches de 1870. Elles se rassemblent alors sur les héritages de 1789 et 1792, mais rejettent 1793 et tournent sans peine la page de la Commune de Paris.

En juillet 2024, les gauches disposent-elles d’une semblable force de persuasion, au point de fracturer les blocs antagonistes ? Il a déjà été établi que les gauches de P. Poutou à F. Hollande ont obtenu un moindre score que F. Hollande seul au premier tour de 2012 ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/291124/legislatives-2024-documents-principaux-video-3-gagner-partie-2-qui ). L’opportunisme politique des années 1870 consistait à avoir une vision partagée, cela dans un contexte défavorable où chaque occasion devait être saisie pour concrétiser un projet politique républicain. L’opportunisme de la génération 2020 n’appelle aucune définition spécifique. Cette entente pour acquérir des places laisse d’emblée sourdre des divisions idéologiques profondes.

Pour n’importe quel adversaire politique, il est moins rationnel durant l’été 2024 de s’aliéner ses alliés que d’attendre la fracture de l’Union des gauches. Surtout, leur principal ciment idéologique se trouve dans le négationnisme sexuel ( Cf https://blogs.mediapart.fr/jrm-morel/blog/210125/constitutionnalisation-de-l-ivg-vers-un-feminisme-ideologie-d-etat ). Hors de leurs rangs, rares sont les élus qui veulent se lester électoralement d’un tel boulet politique et intellectuel. Même si ce négationnisme parvient à infiltrer toutes sortes de politiques publiques, institutions et législations, il suscite de plus en plus frontalement l’ire des électeurs et favorise des votes de rupture.

En résumé, même si la victoire fait souvent des émules, les ralliements potentiels à cette faible gauche des années 2020 apparaissent d’emblée très limités. Surtout, dépourvue de majorité absolue à l’Assemblée nationale, la gauche est très mal représentée dans les autres institutions au cœur des procédures d’élaboration de la loi : Sénat, Présidence de la République, voire Conseil constitutionnel. La gauche des années 1870 a su patienter et conquérir une à une toutes les clefs du pouvoir. A partir de 1880 elle a pu engager les politiques fondatrices de la citoyenneté tercio-républicaine : école, armée…

Avec L. Castet, notre gauche des années 2020 a immédiatement demandé les clefs de l’hôtel Matignon. A cet égard, on peut se demander si ce projet gouvernemental ne se résumait pas à une sorte de braquage court-termiste, destiné à faire passer en sous-main un maximum de décrets dans un minimum de temps. Avec une communication aussi agressive au regard de leur poids électoral, les gauches ont semblé ne pas croire en leur capacité à rallier les masses populaires, à exercer le pouvoir à moyen terme sur des bases solides. Là où les gauches des années 1870 ont établi une stratégie pour fonder un régime pour le siècle à venir, celles des années 2020 ont tout misé sur l’opportunité de faire passer des mesurettes en anticipant leur marginalisation politique.

Pour autant, la médiocrité, pour ne pas dire l’indécence, de la gestion de cet après-élection autorisait-elle la droite ou quiconque à appliquer un programme de gouvernement ?

- L’échec de M. Barnier : l’intendance, ou la vision ? Le budget, ou les institutions ?

En résumé, les législatives 2024 se prêtent à deux lectures. La première résulte d’un raisonnement à court-terme et politicien. Elle insiste sur le rejet du pouvoir en place avec, en fer de lance, des gauches arrivées en tête, mais en-deçà de la majorité. La seconde envisage ce scrutin dans le long-terme et de façon systémique, comme transcription de la fragmentation nationale au sommet de l’Etat.

Cela a déjà été expliqué dès l’été dernier ( Cf https://www.youtube.com/watch?v=r_hEvnBnh-s ), mais il faut à l’évidence le rappeler : cette élection marque un désaveu global de la classe politique. Quoi qu’en disent les chroniqueurs à courte vue et mémoire brève, la participation est restée faible ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/291124/legislatives-2024-documents-principaux-video-1-presentation-de-la-dema ). En outre, les votes se sont dispersés, dans le sens d’une radicalisation de toutes les options politiques, y compris centristes ( Cf https://www.youtube.com/watch?v=lD2o7KwWdIY&t=723s ). Cela aboutit à la neutralisation de chaque parti à prétention gouvernementale, qui se voit opposer deux tiers de députés s’il envisage de mettre en œuvre son programme.

Autrement dit, l’élection s’est déroulée dans les profondeurs du corps civique comme si chaque mouvance avait voulu neutraliser le pouvoir de nuisance des autres, plutôt que soutenir son candidat attitré. Il en résulte un fait incontestable : le problème de cette assemblée dite ingouvernable dépasse celui de l’absence de majorité, car elle transcrit des cultures politiques en rupture les unes avec les autres, y compris sur la notion de républicanisme ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/071224/legislatives-2024-documents-principaux-videos-63-72-republicanismessyn ). L’année 2024 ne pose pas uniquement la question de la politique à conduire, mais des socles symboliques et institutionnels de la communauté nationale.

La faiblesse du gouvernement Barnier apparaît au premier regard dans l’infographie ci-après. Aucune loi ne peut être adoptée sans la bienveillance de l’un ou l’autre bloc qui s’abstient ou soutient. Même si la communication de ce gouvernement a été plutôt complaisante avec le RN, il reste à établir dans le détail si les lois adoptées n’ont pas favorisé des combinaisons insoupçonnées ; si oui, dans quelle proportions…

Agrandissement : Illustration 5

Réalisation du document, sources détaillées :

https://www.youtube.com/watch?v=u3J8bWZWiIY

Typologie détaillée : https://www.youtube.com/watch?v=rmDo8yLXQxs

Reste qu’en dernière instance, ce gouvernement a négligé son principal atout, à savoir la possibilité de joindre la majorité sénatoriale à la primauté gouvernementale. Le budget, compte tenu de la situation financière de la France, constituait nécessairement une politique du bâton. Restait à trouver une carotte pour contrebalancer cela. Dans une période où nul ne sait plus vraiment qui est républicain ni sur quel critère, envisager une refondation de la citoyenneté apporterait à moyen terme une réponse, tout en redéfinissant en profondeur les appartenances politiques, en précipitant des réalignements politiques sur l’enjeu lancinant des présidentielles depuis les années 1990.

Les centres sont probablement ceux qui ont le plus à perdre dans cette redéfinition, tant ils se satisfont d’une citoyenneté de papier, de la carte d’identité. Cependant, cette posture ne serait pas tenable sur la durée. Une foi le débat installé, les électeurs seraient très intéressés de savoir comment les définissent les candidats qui se présentent à eux, et de connaître le contrat de droits et devoirs corolaires à leur définition. Là se trouve une voie de refondation profonde de la République, et d’inévitables réalignements politiques dans un clivage plus mobilisateur que ceux de nos identitaires de tous bords ( Cf https://www.youtube.com/watch?v=qCAp7Vt2byg ).

Faute d’avoir fait plus que gérer les affaires courantes, le gouvernement Barnier n’a pratiquement servi à rien. Même si le budget est difficile à voter, la France en institue un tous les ans. C’est la cuisine ordinaire de l’Etat. Ses arbitrages ont été sanctionnés, mais que dire de l’absence de vision politique ? Parmi ses opposants de circonstance, combien auraient-ils pu taire leur dépit budgétaire en cas de perspective nationale un minimum galvanisante ? Pour un premier Ministre revêtu d’une tradition républicaine un peu désuète mais tranchant favorablement avec des modes superficielles, avançant à cloche pied sur une jambe forte au Sénat et un pied-bot à l’Assemblée ; dans un contexte où l’enjeu institutionnel se fait de plus en plus criant à chaque élection ; tituber sans destination ni horizon, n’avoir aucun projet législatif pour un Congrès où aucune majorité ne peut se faire sans lui est une faute politique ( Cf https://www.youtube.com/watch?v=lx0bO6KLak0&t=2s ).

En ira-t-il autrement du gouvernement Bayrou ? Plus le temps passe, plus d’autres échéances électorales approchent, plus la tactique politicienne risque de prendre le pas sur la stratégie d’intérêt général. W. Churchill aurait dit qu’on ne faisait pas la politique à long terme, car à long terme, nous serions tous morts ! Assurément, il faut surmonter les urgences pour qu’éclose et fructifie ce que l’on sème… Mais fort heureusement, les historiens connaissent pléthore de grands législateurs qui n’agissaient pas uniquement pour leurs lendemains carriéristes, qui avaient l’envergure pour épouser, selon la formule de G. Pompidou, un « destin national ».

[1] Pour aller plus loin : J. Morel, « Participer et s’opposer au second tour 2022 – Le plafond de verre pour tous : un effet secondaire d’une querelle des anciens et des modernes ? », dans 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, pp. 129-154.