Cet article est le premier d’une série dédiée au front républicain 2024.

Pour débuter l’enquête, le front républicain a été considéré dans son acception médiatique : ensemble des votes reportés du premier au second tour sur un candidat rival de l’extrême droite, cela en contexte de désistements réciproques quasiment systématiques entre membres ( autoproclamés et plus ou moins cooptés ) de « l’arc républicain ». Le but est d’établir si cette définition a été validée ou non par l’usage. Comment cette injonction politico-médiatique a-t-elle été reçue ? Quelles réponses populaires ont-elles pris forme dans les 445 circonscriptions en ballotage ? Celles-ci représentent alors 87,82 % des inscrits du premier tour, répartis dans 61 615 bureaux de vote…

Les données communales n’ont pas été exploitées dans ce projet d’éclaircir les dynamiques de front républicain. En effet, ces listes ont pour principal intérêt d’observer les cultures politiques des unités territoriales regroupées par masses démographiques décroissantes. Dès lors qu’il est impossible de les suivre d’un tour à l’autre sans suppressions fréquentes et plus ou moins aléatoires dans chaque décile[1], leur emploi semble être peu prometteur. Bien sûr, chacun est libre de le vérifier…

En revanche, les séries par bureaux de vote sont par expérience bien indiquées pour suivre les comportements électoraux de manière fine ; expérience qui aurait trouvé ses limites dans cet examen ? Quant à l’échelle des circonscriptions, elle était incontournable pour estimer les impacts politiques du front républicain ; estimations en termes de sièges, d’équilibres partisans, de cultures régionales et de dynamiques en vue d’une prochaine dissolution. Voici en substance le programme, ou plutôt les enjeux, des prochains articles.

Quelques anomalies ont été observées entre les données par bureaux de vote et les autres séries[2], mais à tort ou à raison elles ont été considérées comme bénignes au vu du corps électoral s’élevant légèrement au-dessus des 43 millions d’inscrits. Une analyse plus pointue détecterait peut-être des situations locales faussées par ces variations d’une série à l’autre… C’est un plaisir de lire des critiques bien documentées, pointant les incohérences entre des bureaux et circonscriptions précis.

Ces précautions d’usage formulées, quels enseignements initiaux peut-on dégager des comportements électoraux face à l’appel au « front républicain » ? Quelles pistes se profilent-elles pour définir et calculer ce mouvement électoral d’une source à l’autre, d’une méthode d’observation à l’autre ?

- « 2024 : un front républicain de pacotille ? »

Une partie d’un précédent article diffusé sur Mediapart s’intitulait ainsi[3]. Il s’est avéré nécessaire de vérifier l’interrogation comme le diagnostic alors établi[4]. En résumé, la puissance du front républicain, telle que proclamée dans les médias, pourrait procéder de diverses logiques. Premièrement, elle pourrait servir de cache misère à des instituts de sondage aux méthodes éculées et dépassés par les événements. Deuxièmement, cette grenouille pourrait passer pour un bœuf aux yeux des urbains, dont les perceptions seraient faussées par leur implication partisane plus forte qu’ailleurs. Troisièmement, malgré sa faiblesse au regard du précédent historique de 2002, elle pourrait avoir eu un impact réel sur les équilibres électoraux entre partis minoritaires. S’il faut être un titan pour déplacer une montagne, un coup de vent peut emporter des poussières ; au risque de papillonner façon girouette.

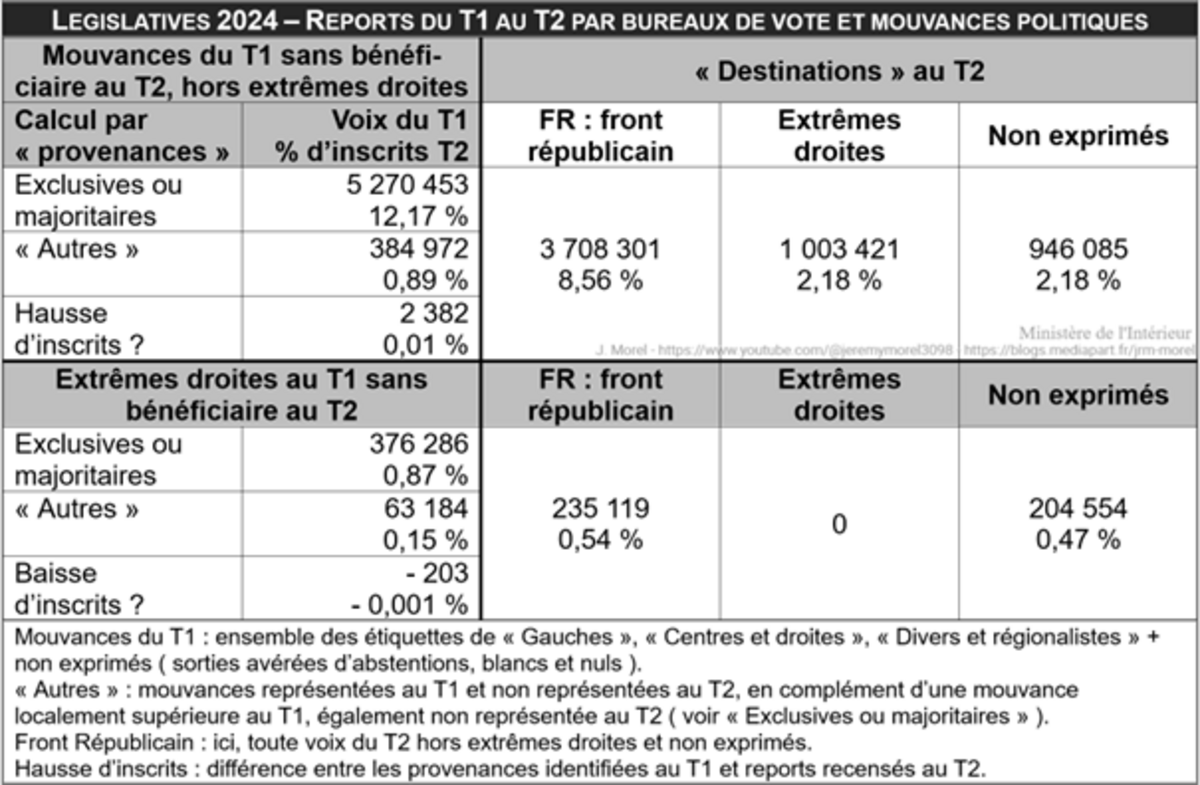

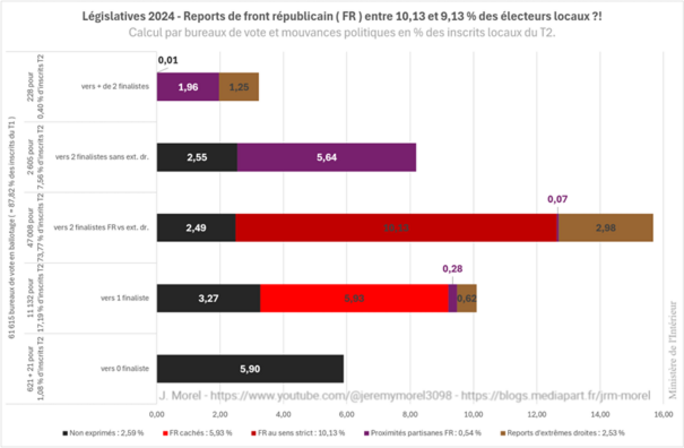

Les données alors employées sont les suivantes, présentées ici façon sudoku électoral :

Agrandissement : Illustration 1

Ce tableur avait plusieurs objectifs, dont la mise en évidence des rapports de force entre blocs politiques. Ordinairement, l’analyse à l’échelle des bureaux de vote doit révéler les mouvements d’opinion sans compensation entre hausses et baisses, traitées à part. Cela permet par exemple d’établir si une dynamique est univoque ou contradictoire, comme l’illustre un précédent travail sur les dynamiques entre présidentielles 2022 et européennes 2024[1]. Cette mise en page synthétique du tableur, ou plutôt plurifonctionnelle, a été employée pour suivre les reports par mouvances politiques, de leur provenance à leur destination.

Ce tableau ( dont les valeurs ont été commentées ailleurs et ne seront plus reprises par la suite[2] ), pose une question qui lui est spécifique et que chacun peut trancher à sa guise : les voix originaires de l’extrême droite en faveur des partis de front républicain sont-elles comptabilisables dans le front républicain ? Pour les théologiens, l’immaculée conception n’est pas une conception virginale, mais un affranchissement du péché originel dont l’accomplissement assurait la venue providentielle du Sauveur. Immaculée conception ou conception virginale du front républicain ?

Voilà un débat qui pourrait passionner toutes sortes de prêcheurs républicains. Je me bornerai à relever que ces reports sont très minoritairement le fait d’électeurs ayant désavoué leur choix de premier tour. Il s’agit presque exclusivement d’adaptations à l’élimination du candidat privilégié. Dès lors cela engage la distinction entre extrême droite et droite extrême ; problématique traitée ailleurs[3] qui ne saurait se prêter ici à une plus longue digression… Cet enjeu pourrait être reconsidéré ultérieurement.

Un problème de cohérence des données par échelle d’observation a ensuite émergé. Le fait d’avoir regroupé les étiquettes électorales par blocs ( « gauches », « centres et droites », « extrêmes droites » et « divers + régionalistes » ) a eu impact important dans la mesure du front républicain. Implicitement, cela a réduit ce phénomène aux transferts d’un bloc à l’autre, reléguant les reports internes à une sorte d’évidence de la proximité partisane. On peut considérer à juste titre que c’était une erreur conceptuelle et calculatoire. Pour le second aspect, autant être clair : les tableurs ordinaires dysfonctionnent à partir de 4-5 millions de cellules. Discriminer les reports à la double échelle des étiquettes politiques et des bureaux de vote n’est peut-être pas impossible, mais ça reste à vérifier.

Le problème conceptuel est plus fondamental et pris en compte avec les calculs par circonscriptions. D’une part il est absurde d’exclure la proximité partisane des reports, laquelle peut primer la motivation de front républicain. D’autre part, l’appartenance commune à un bloc politique ne saurait être admise a priori, la pratique montrant des fractures internes. Depuis lors, diverses classifications des données ont été expérimentées pour distinguer votes de front républicain et votes de proximité idéologique. Cependant, par nécessité de formulation logique et quantitative, elles ignorent les considérations qualitatives et s’articulent sur l’argument structurel de la présence ou non d’un éligible d’extrême droite.

En résumé, le regroupement des 19 étiquettes possibles en 4 mouvances a pour résultat mécanique de sous-estimer le front républicain 2024. D’habitude, les études par bureaux de vote produisent un effet loupe, en éliminant les annulations de gains et pertes induites par le passage aux échelles plus vastes. Cette fois, les votes potentiellement affectés au front républicain sont minorés de quelques points, comme nous le verrons ensuite.

A ce stade, il s’agit malgré tout de finasseries. La comparaison avec l’année 2002 se compte en dizaines de points. Ce n’est assurément pas par un quelconque caractère massif et unanimiste que le front républicain de 2024 peut se démarquer.

- Des consignes de vote bien suivies et mobilisatrices ?

Afin de vérifier les données mentionnées ci-dessus, un tableur a été spécifiquement dédié au calcul des reports ; non plus à partir de leurs provenances, mais de leurs destinations. Bien entendu, les valeurs en pourcentages d’inscrits nationaux doivent globalement correspondre d’un mode de calcul à l’autre. Sauf pour quelques centièmes de pourcentages, donc à l’échelle du dix-millième, c’est le cas… Après correction d’erreurs ainsi détectées[4].

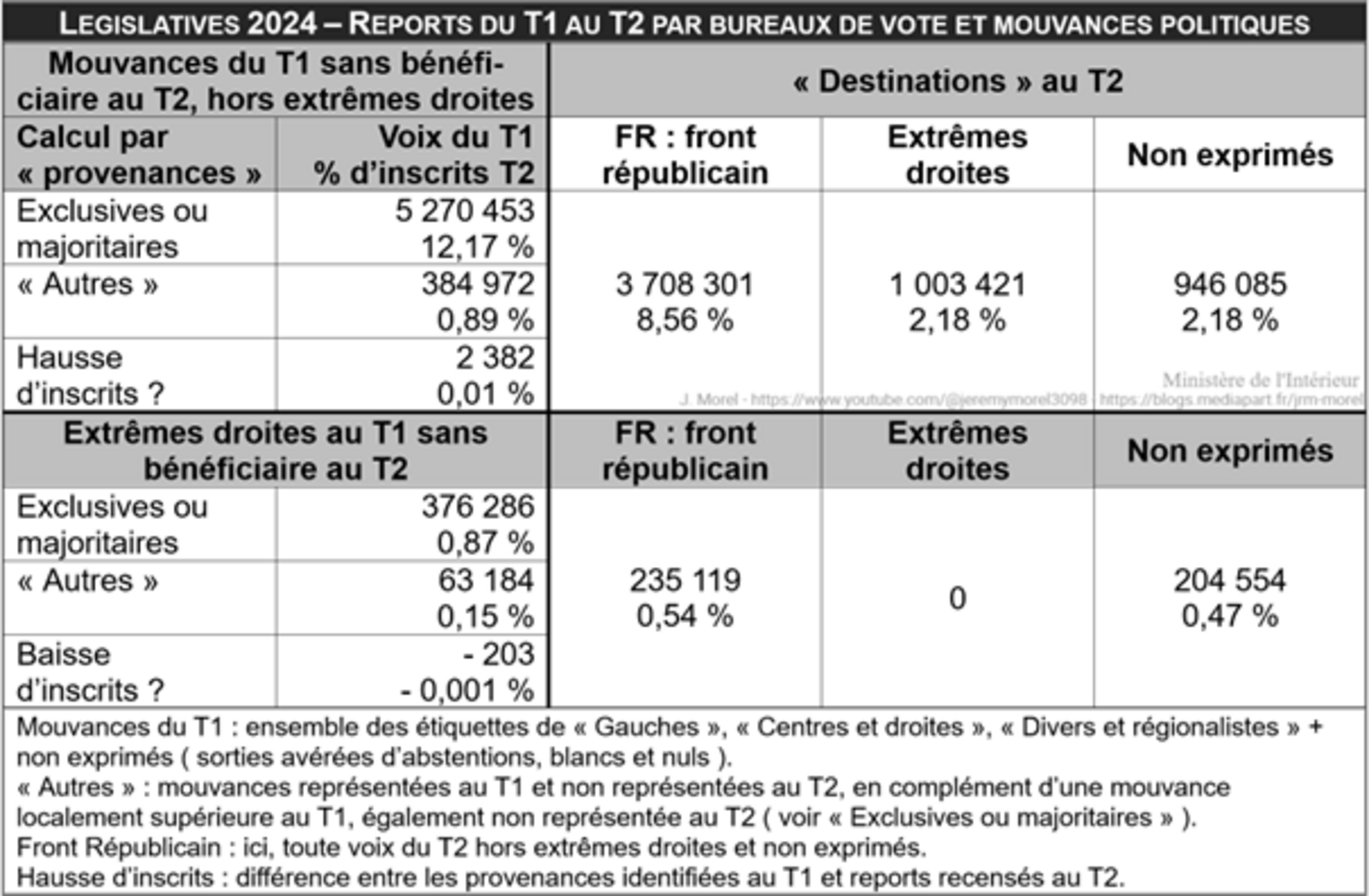

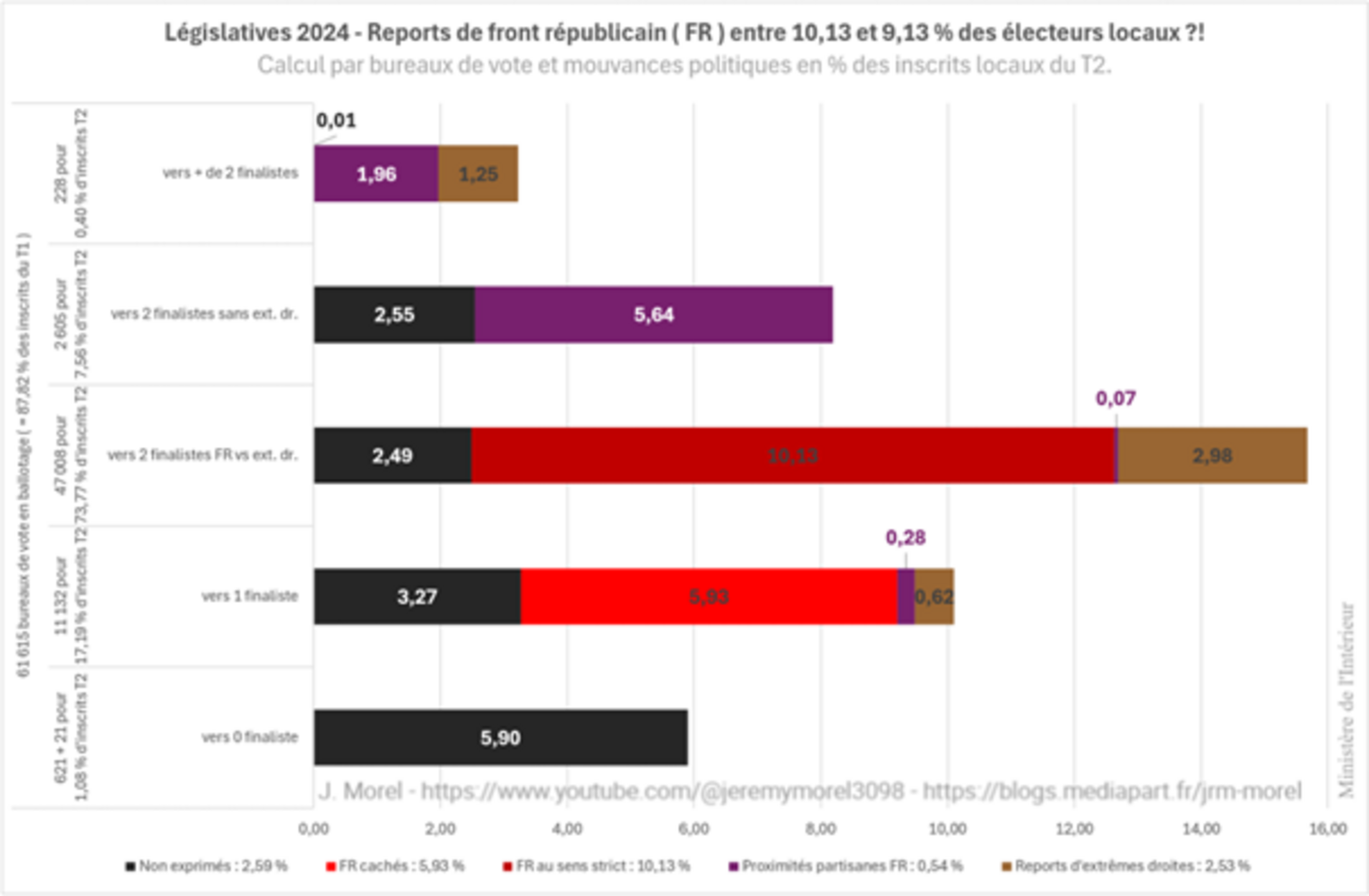

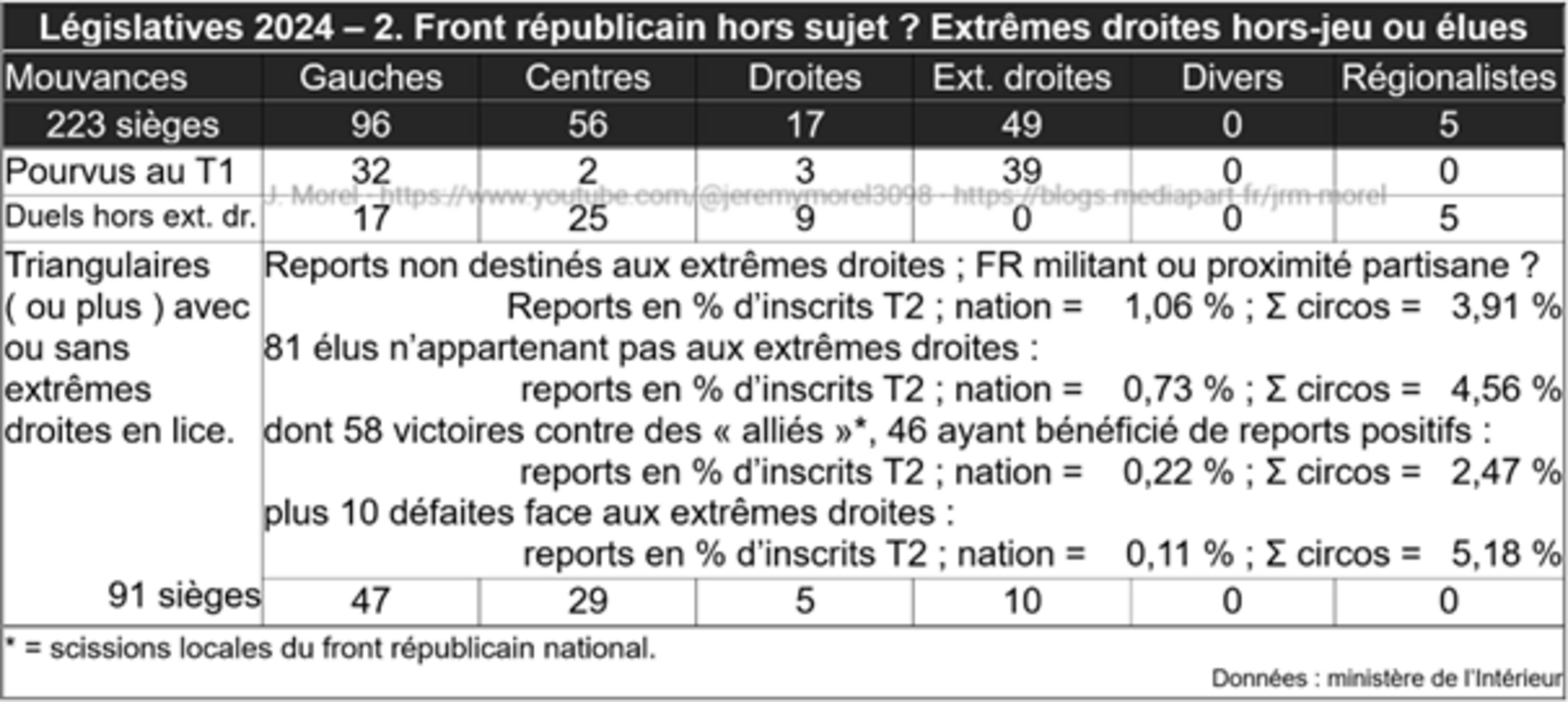

Les configurations présentées ci-dessous ne doivent pas induire en erreur : il ne s’agit pas des candidats effectivement présents au second tour, mais de ceux qui appartiennent à une mouvance ayant accru son score d’un tour à l’autre. Cela fait naître des catégories de front républicain soumise à votre appréciation.

Agrandissement : Illustration 2

Réalisation du graphique : https://www.youtube.com/watch?v=6LQL7cr5UGw

La première, nommément citée, est le front républicain caché. Ce total de 1,02 % des inscrits nationaux s’est reporté sur un candidat de front républicain, le plus souvent en présence d’un rival d’extrême droite. Vue la faiblesse du score, je n’ai pas calculé les quelques occurrences d’un tel vote sans finaliste d’extrême droite ( situation rare mais existante ). Dès lors, on peut admettre ce point dans le total de front républicain… Tout en relevant que le rival d’extrême droite est manifestement peu mobilisateur, et que c’est un front sans adversaire sérieux. Ce détail est important pour la suite de la collecte et du traitement de données : comment mesurer l’efficience du front républicain, entre votes décisifs et votes de témoignage ? C’est cette dernière catégorie qui émerge ici…

A contrario, il existe de manière nettement minoritaire des bureaux de plébiscite d’extrême droite, ou les autres options politiques ne recueillent aucune voix supplémentaire d’un tour à l’autre. Autre phénomène minoritaire : les proximités partisanes regroupent des stratégies très différentes les unes des autres. D’une part, dans les configurations où les extrêmes droites sont exclues des reports, il s’agit soit d’affrontement locaux entre alliés nationaux, soit de fronts républicains cachés ( Cf supra ). D’autre part, il arrive que les reports entre membres de l’arc républicain se tournent vers des candidats qui ne sont pas, à l’échelle du bureau de vote, les mieux placés pour emporter la députation face à un rival d’extrême droite. Cela peut attester des distorsions entre la culture locale et celle observable à l’échelle de la circonscription, où le classement diffèrerait. Cependant, il faut aussi envisager que, dans une très faible proportion et c’est l’essentiel à retenir, des électeurs aient préféré un perdant de front républicain à un gagnant potentiel.

Cette proportion est à chaque fois chiffrée à 0,05 % des inscrits nationaux, même si localement cela peut représenter plus, comme nous le verrons ci-après. L’enseignement majeur de ce graphique, c’est que les confrontations binaires entre candidat d’extrême droite et de front républicain ont été relativement mobilisatrices, cela de part et d’autre. Il faut relativiser ces mobilisations par le fait que l’abstention a globalement augmenté entre deux tours[1]. Néanmoins, que les candidats aient suivi ou non la consigne de désistement, les électeurs ont le plus souvent obéit à cette logique en reniant, partiellement, le maintien de leur choix de premier tour. J’ai initialement observé ce phénomène en Lozère d’un candidat de droite perdant environ trois mille voix au profit de la candidate de gauche mieux placée, mais les 47 008 bureaux de vote où les reports se fracturent entre deux options constituent la grande majorité des cas. Le clivage proposé par l’actualité politico-médiatique a ainsi animé, ou du moins infléchi, près des ¾ du corps électoral de second tour.

Autrement dit, dans les profondeurs de l’électorat, le front républicain a fait sens au-delà des refus politiques qui ont mené à des triangulaires. Faire sens ne fait pas majorité. Certes, nombre de candidats maintenus perdent des électeurs, mais ils gardent aussi un socle qui les confirme dans leur démarche. Comme nous le verrons ci-après, il en résulte l’impossibilité d’exclure totalement les triangulaires des dynamiques de front républicain. Cela fait émerger une autre catégorie : un front républicain militant, qui s’oriente en dépit de son candidat de prédilection.

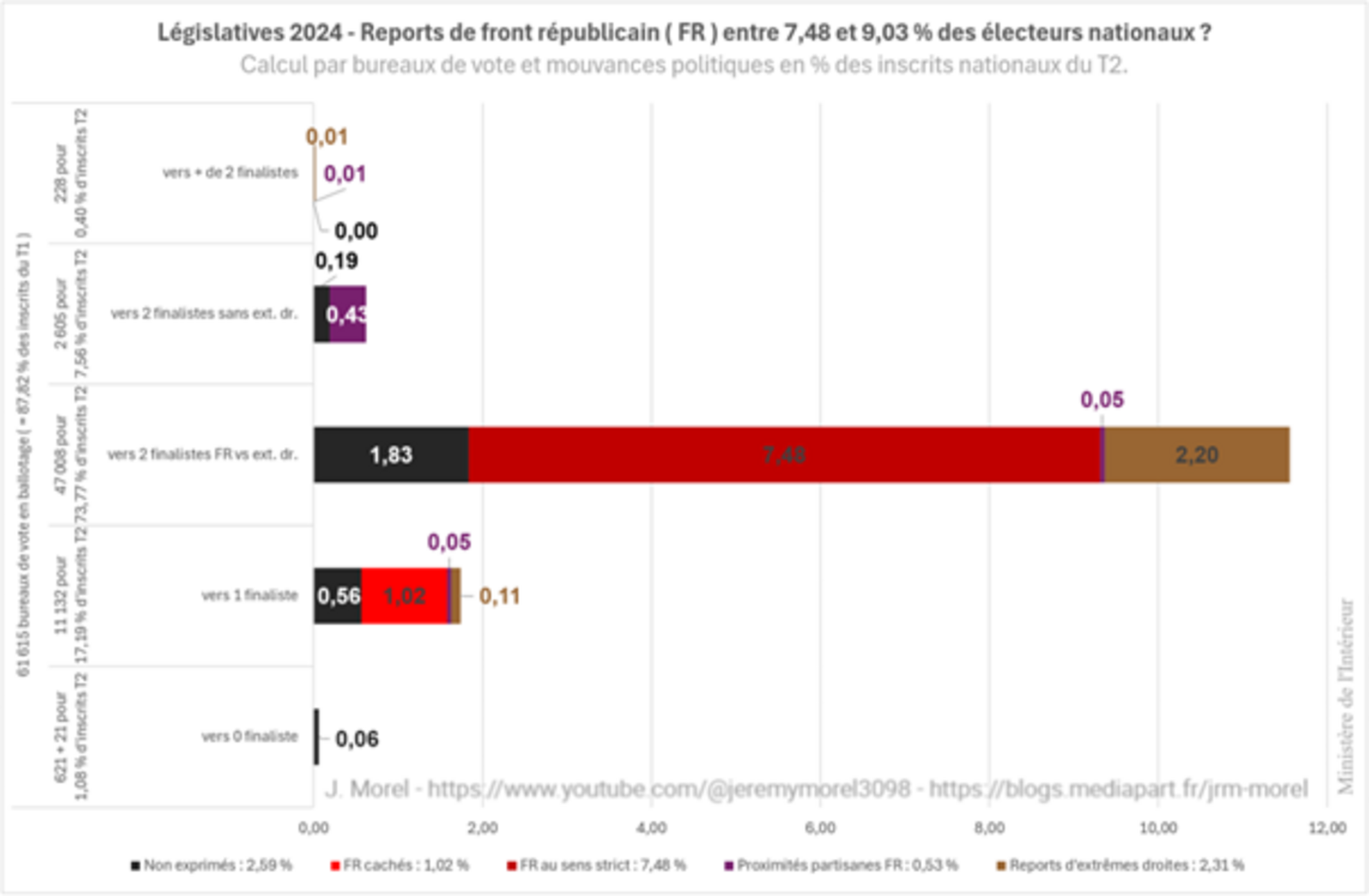

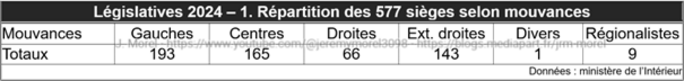

A titre indicatif, voici ci-après une variante du précédent graphique. Cette fois, il s’agit de mesurer les reports non pas d’après le total national d’inscrits, mais selon les inscrits locaux. En apparence, cela crée des incohérences, mais cela tient au fait de recalculer le total d’inscrits de référence dès que de nouveaux bureaux de vote sont inclus. C’est pourquoi les bureaux où le front républicain a été le plus mobilisateur totalise un peu plus d’un électeur sur dix, mais cette valeur baisse à 9,13 % des électorats locaux une fois qu’on lui adjoint les bureaux où la dynamique a été moins puissante. Dans l’optique d’évaluer la prégnance du front républicain dans la culture des électeurs impliqués, il est indispensable de recourir à la référence locale. La référence nationale en mesure plutôt l’impact, encore que celui-ci dépende fortement du découpage des circonscriptions…

Agrandissement : Illustration 3

Réalisation du graphique : https://www.youtube.com/watch?v=6LQL7cr5UGw

Dans les deux graphiques ci-dessus, les non exprimés figurent, principalement à titre de vérification des calculs par provenances et par destinations. Ces valeurs répondent peu à la problématique de mesurer la prégnance du front républicain ; à cette réserve près qu’elle atteste les configurations mobilisatrices et démobilisatrices. Même s’il s’agit de signaux faibles, les variations de participations valident une acceptation populaire du clivage proposé entre front républicain et extrêmes droites.

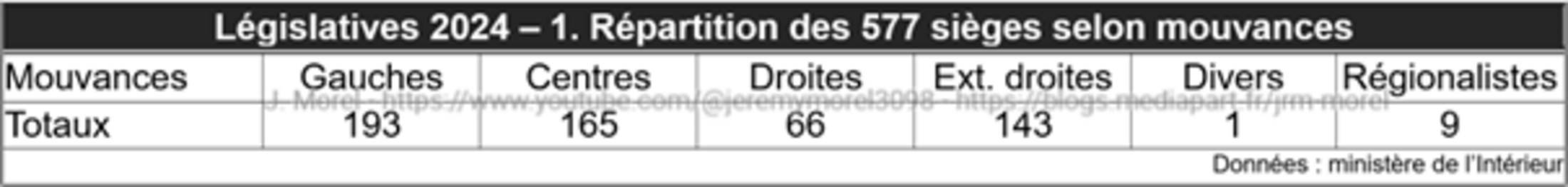

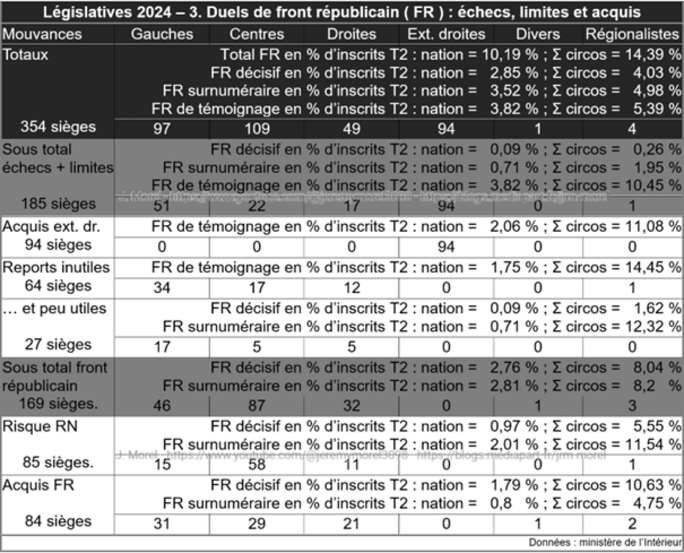

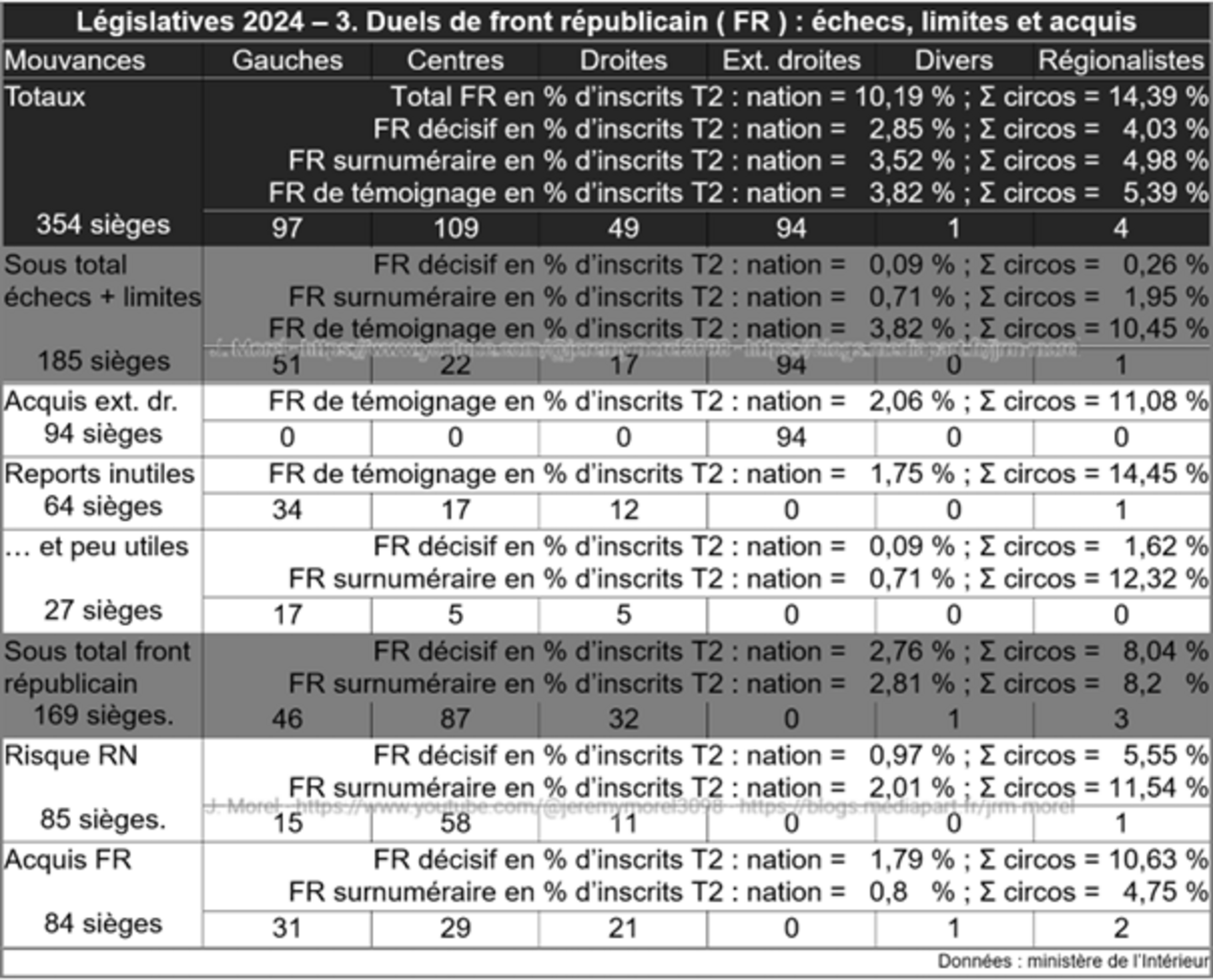

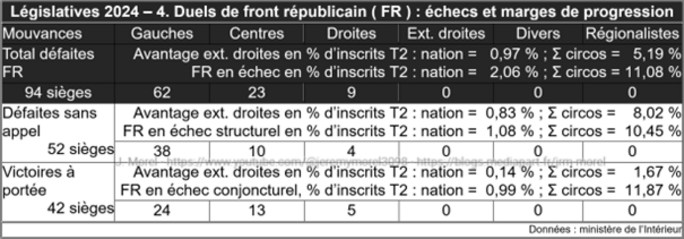

- Le front républicain a-t-il fait gagner ou perdre des sièges ? Combien ? Pour qui ?

Les tableaux ci-dessous amorcent la réponse à ces questions actuellement cruciales, d’un point de vue tactique, en cas de nouvelle dissolution. Même s’il est ici beaucoup question de chiffres et, en apparence, de parts de marché électoral, il faut garder à l’esprit que la victoire tient aussi à la capacité des acteurs politiques à proposer un projet, à définir une stratégie nationale qu’ils parviennent à incarner…

A la double échelle des circonscriptions et des étiquettes politiques ( plutôt que leurs regroupements ), le front populaire peut se monter à près de 11 % d’inscrits ; tout en incluant des objectifs assez disparates parmi ces 4,68 millions d’électeurs. Le but n’est pas de tous les exposer maintenant car ces tableaux reprennent les distinctions établies précédemment et forment la trame des cartes et graphiques à paraître dans l’édition Mediapart « Chroniques électorale – France ».

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Tout au plus quelques précisions peuvent être apportées pour conclure cet exposé liminaire.

Les modalités de calcul de plusieurs catégories seront exposées ultérieurement. L’appellation « Risque RN » a été choisie pour tenir dans certains graphiques, mais correspond plutôt à une probabilité discutable d’un succès d’extrême droite en l’absence de front républicain. De même, dans le camp adverse, les « Défaites sans appel » du front républicain et « Victoires à portée » seront traitées dans leur contexte.

Ces tableaux sont peu lisibles, mais compilent la majorité des données qui font l’objet de cartes, graphiques et schémas à paraître. Tous ces calculs sont fondés sur les résultats communiqués par le ministère de l’Intérieur pour les circonscriptions en ballotage. Les sièges pourvus au premier tour apparaissent également pour le total, mais aussi pour montrer une limite de l’estimation du front républicain lors des législatives. En effet, nombre de territoires parmi les plus concernés ont voté dès le premier tour de manière assez unanimiste pour ne pas avoir à confirmer leur choix ensuite. Sans doute serait-il abusif de comptabiliser ces votes dans l’antagonisme ici jaugé, car il s’agit d’abord de choix partisans primitifs au sens strict du terme : premiers, dans l’acte comme, certainement, dans l’adhésion idéologique hors oppositions.

L’enjeu de l’unanimisme est en fait essentiel pour interpréter un quelconque message de front républicain. En 2002, cet unanimisme valait crédibilité d’une vision de la République. Dès lors que celui-ci se fracture se pose la question : où est la République ? Sans trop dévoiler la suite de ce travail sur les législatives, concernant l’enjeu existentiel de la République, il me semble à propos de rappeler mes conclusions de l’observation assidue des présidentielles[1], autrement plus mobilisatrices.

En théorie et dans nos représentations collectives, le socle de la République reste le citoyen. Or celui-ci n’a plus d’existence constitutionnelle, comme c’était le cas lorsqu’il a été inventé en contexte révolutionnaire, et il a presque disparu de l’ensemble de notre corpus juridique. S’il fallait non pas jauger la prégnance d’un quelconque front républicain, mais juger sa consistance philosophique et institutionnelle, sans doute faudrait-il que notre personnel politique soit apte à proposer une définition constitutionnelle du citoyen français pour le XXIe siècle, avec toute ses implications civiles, pénales, organiques. Là, nous disposerions d’un critère fiable et fondamental pour inclure ou exclure les partis du champ républicain.

La frilosité du personnel politique actuel sur les questions institutionnelles est compréhensible : gouvernements et députés peinent désormais à se projeter au-delà de quelques mois, et il leur faudrait engager une refondation du droit digne du chantier accompli par Cambacérès. Sans doute la manière de poser le débat politique les en empêche-t-elle, entre d’une part le cloisonnement des dossiers façon plan à tiroir dépourvu de problématisation structurante ( à l’image des comptes-rendus sondagiers ) ; d’autre part l’omniprésence de l’argument narcissique dans l’affirmation des ambitions nationales.

Ils peuvent continuer de demander les suffrages des citoyens en s’imaginant dans le costume du général de Gaulle ; s’ils n’ont pas plus de vision pour le pays qu’une représentation nette d’un contrat social avec leurs électeurs, nous risquons de tous perdre notre temps.

J. Morel.

[1] Enjeu de citoyenneté : voir J. MOREL, 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, 266 p.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Smi884nNwCk

[1] https://www.youtube.com/watch?v=_J1lRkMlg8M&t=6s

[2] Pour l’analyse : https://www.youtube.com/watch?v=Smi884nNwCk ; le tableau ci-dessus est à jour des menues corrections effectuées dans les valeurs.

[3] https://www.youtube.com/watch?v=lD2o7KwWdIY&t=723s

[4] https://www.youtube.com/watch?v=3gt1wYpWIvk&t=79s

[1] https://www.youtube.com/watch?v=jYUozoL75Ko&t=40s…

[2] https://www.youtube.com/watch?v=p52y0WMxZ6Y

[3] https://blogs.mediapart.fr/jrm-morel/blog/011024/un-nouveau-gouvernement-la-hauteur-des-defis-de-la-legislature-2024