Il va ici être question d’infographies et d’un article explicatif disponibles sur le site de Boulevard Voltaire : https://www.bvoltaire.fr/decouvrez-lassemblee-de-lunion-des-droites-et-des-patriotes/.

- Critique des sources :

L’entreprise Data Realis se serait notamment appuyée sur une enquête Ipsos Talan du 7 juillet 2024. S’il s’agit de celle que j’ai trouvée ( https://www.ipsos.com/fr-fr/legislatives-2024/retour-sur-le-second-tour ), elle ne sert strictement à rien. Cette simulation au soir du second tour est depuis occultée par les données avérées. Peut-être d’autres éléments qualitatifs ont-ils été publiés que je n’aurais pas déniché à partir des indications données, mais sans doute présentent-ils les mêmes problèmes que l’enquête Harris Interactive du 19 juin 2022 ( https://harris-interactive.fr/opinion_polls/legislatives-2022-2nd-tour-sondage-jour-du-vote/ ). Cette dernière est par ailleurs très ancienne et ancrée dans une législative peu mobilisatrice, juste après les présidentielles. Cet outil d’observation apparaît a priori superflu, et une observation plus attentive dissuade de l’employer.

Cela fait plusieurs années que je me penche sur les moyens d’optimiser les synergies entre enquêtes d’opinion et traitement des données de masse. A mon sens, dès lors qu’il existe des données exhaustives et relativement fiables, c’est de là qu’il faut tirer les dynamiques et réalités de base. Ensuite, ce qui est inobservable en l’état peut être considéré via des sondages : motivations exprimées par les électeurs…

Cette étude fait l’inverse. Data Realis s’appuie sur un sondage Harris Interactive des reports lors des législatives 2022, ce que l’entreprise pourraient faire à partir des données exhaustives, et en dégage des comportements de vote qu’elle projette sur les données avérées. Concernant les mécaniques de reports, Harris Interactive s’appuie sur un échantillon de moins de 10 000 personnes, avec redressements selon méthode des quotas par sexe, âges et autres banalités réglementaires.

Pour ma part, lorsque je donne des tendances de reports par mouvances politiques, je travaille avec les données 2024 sur 61 615 bureaux de vote et 43 322 283 inscrits dans toutes les circonscriptions en ballotage dans la nation ( y compris les Français de l’étranger ). Pour information, par habitude lorsque je mesure des reports, je retiens le chiffre des inscrits de premier tour dans le territoire considéré, ce qui me permet d’inclure les variations d’inscrits vers le deuxième tour. Ca ne change guère les conclusions rapportées à l’ensemble du corps électoral.

Les données que j’exploite sont disponibles en ligne, et j’ai exposé leurs propriétés dans un précédent article de cette édition Mediapart ( https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/081224/legislatives-2024-front-republicain-sources-et-methodes-mesures-et-def ), mais aussi en vidéo ( https://www.youtube.com/watch?v=p52y0WMxZ6Y ).

L’observations des comportements avérés dans l’ensemble des bureaux de vote me fait aboutir à des modélisations sensiblement différentes de ce qui se dégage de quelques milliers de témoignages plus ou moins bien sélectionnés puis extrapolés au reste de la nation. Mais c’est un problème de méthode ( et de rigueur scientifique, laquelle exclut de travailler sur un échantillon lorsque l’exhaustif est disponible ).

- Questions de méthode :

L'exposé de ma méthode de traitement des reports est plus clair avec un cas concret : le premier bureau de vote qui se présente dans la liste ; une petite commune de l'Ain. Voici les scores, simplifiés par mouvances ( simplification en elle-même critiquable ; par exemple, les souverainistes rejettent souvent leur affiliation à l'extrême droite, mais c'est là que je les ai classés ) :

Voix au T1 :

Gauches : 85

Centres et droites : 133

Ext. droites : 258

Div et régionalistes : 0

Non exprimés : 186

Voix au T2 :

Gauches : 0

Centres et droites : 203

Ext. droites : 273

Div et régionalistes : 0

Non exprimés : 186

C'est une surprise qui facilite l'observation : les non exprimés sont restés stables, en apparence ; dans le détail, abstentions, blancs et nuls ont varié, ce que je n'ai pas pris en compte dans mes calculs à l'échelle des 61 615 bureaux de vote.

De manière immédiate, si l'on admet que les électeurs aient voté de manière cohérente à une semaine d'intervalle, il en ressort que ces 85 électeurs se sont partagés pour 70 d'entre eux en faveur du candidat de centre ou droite, pour 15 autres en faveur de celui d'extrême droite.

Des études sondagières et statistiques de l'INSEE ( de meilleure facture que les sondages, mais sur des échantillons de 1 "sondé" pour plus de 1300 électeurs ) estiment le comportement des abstentionnistes. Je consacre plus de 20 pages de mon ouvrage à les démanteler. Les valeurs proposées sont ahurissantes, et pourtant, normalement, incontournables.

En effet, imaginons avec l'INSEE ( du moins, avec les estimations produites par l'INSEE pour les présidentielles 2022 ) que ce bureau de vote de l'Ain ait compté environ 40 abstentionnistes de premier tour qui soient revenus aux urnes au profit ( inéquitable ) des deux finalistes. Dès lors, nous avons des mouvements beaucoup plus massifs et complexes que ceux qui apparaissent.

Les sorties d'abstention ne sont pas une absurdité en elles-mêmes, mais elles transparaissent peu dans les sources exhaustives, surtout quand la dynamique générale est à la baisse de participation. En tout et pour tout, les sorties d’abstention entre deux tours des législatives 2024 se chiffrent à 81 836, dûment constatées par bureaux de vote et cumulées pour l’ensemble du corps électoral, soit 0,19 % du corps électoral du second tour.

Ni moi, ni personne en France ne sait véritablement combien d'abstentionnistes reviennent aux urnes d'un tour à l'autre, et c'est la clef des estimations de reports. Pour cela, il faudrait conduire une étude de toutes listes d'émargement de chaque tour. Long, coûteux, fastidieux, et vite périmé au vu du rythme de notre vie politique. Pour ma part, j'observe globalement une grande cohérence des électorats d'un tour à l'autre, sauf situations particulières et bien circonscrites qu'on ne saurait généraliser à la nation entière.

Pour en revenir au sondage Harris Interactive de 2022 qui est utilisé par Data Realis pour les élections de 2024, il ne dit rien des mouvements d'abstentionnistes. Peut-être ses modèles sont-ils fondés sur de faibles retours aux urnes, peut-être sur des retours massifs. Dans le second cas, cela amplifie des comportements contre-intuitifs. Là encore, ce n'est pas parce qu'un comportement est contre-intuitif qu'il est inexistant. Le problème est d'en déterminer la masse. C'est ainsi que les instituts de sondage ont souvent considéré que les lepénistes se désavouant d'un tour à l'autre se montait facilement à 10 % de l'électorat lepéniste de 1er tour. Là encore, cela ne laisse presque aucune trace dans les sources, à l'échelle des bureaux de vote.

Si l’on considère avec attention les diapositives 11, 12, 14, 15 du sondage Harris Interactive du 19 juin 2022, il est écrit en pourcentages d'électorats. Problème : quand je vérifie ce genre de tableaux avec les pourcentages d'inscrits façon sudoku électoral, j'arrive parfois à des valeurs incohérentes avec les totaux avérés. Peut-être celui-ci est-il meilleur que les autres, mais il risque d’être grevé par le même vice méthodologique fondamental : les sondeurs utilisent systématiquement les pourcentages d’exprimés, ce qui crée toutes sortes de distorsions que j’ai mesurées ailleurs ( version grand public : https://www.youtube.com/watch?v=E9crJJLcg3M ; https://www.youtube.com/watch?v=noTo8XgAM4A&t=8s ).

En résumé, mes calculs sur la base des bureaux de vote ne sont pas parfaits, mais ils transcrivent ce qui est indéniablement observable. A une échelle aussi fine, les mouvements des masses humaines apparaissent nécessairement, non pas de manière pure, mais de manière fiable.

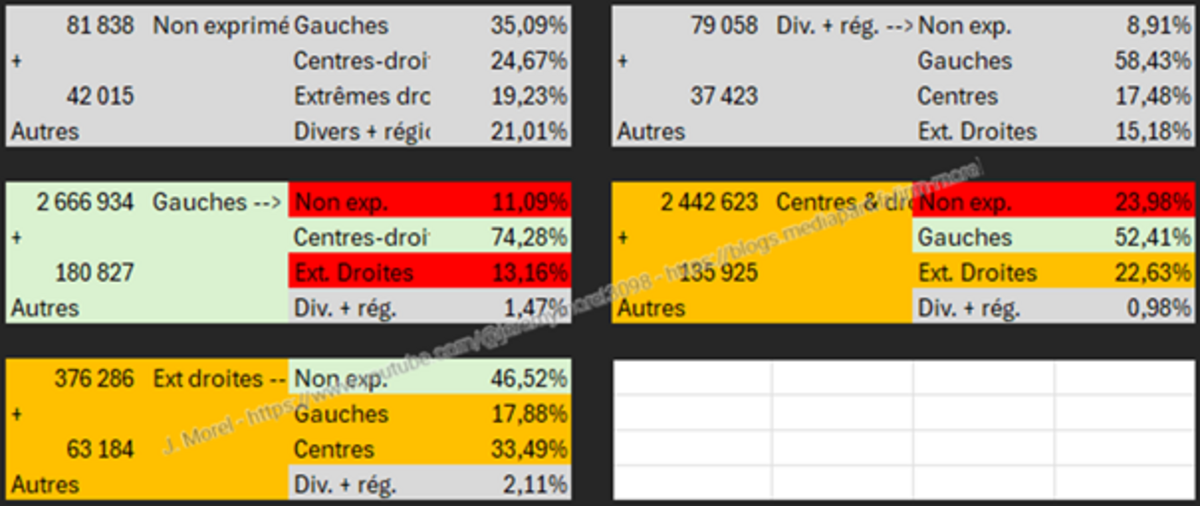

A quelques réserves exposées ci-après, j’aboutis ainsi à ces reports non pas fantasmés, mais attestés ( pour en consulter les représentations graphiques, voir https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/301124/legislatives-2024-documents-principaux-video-5-front-republicain-1-2 )

Agrandissement : Illustration 1

Par calcul, les bureaux sont retenus en fonction de l’origine majoritaire, voire exclusive, des reports. C’est ce qui explique d’autres provenances, avec un léger impact sur les destinations ( ci-dessus nommées autres, avec la valeur associée ).

Vous pouvez observer en gris les variables non prises en compte par Data Realis. Elles sont très minoritaires, mais peuvent impacter des circonscriptions bien ciblées. Les régionalistes ont en effet obtenu trois circonscriptions métropolitaines, et six en outremer. La carte interactive diffusée par Boulevard Voltaire donne néanmoins également trois circonscriptions métropolitaines aux régionalistes ( avec une différence de territorialisation en Corse ) et elle ignore l’outremer.

Les valeurs en vert sont sensiblement identiques et concernent les masses humaines les plus importantes. Les valeurs oranges connaissent des écarts problématiques, et les rouges des estimations sondagières en décalage total avec ce qui est apparu lors des législatives 2024. Bien entendu, on peut arguer que Data Realis a dû considérer ces inclinations en cas de configurations électorales différentes de celles existantes, et que cela autorise d’autres hypothèses. Néanmoins, lesquelles de ces tendances proposées sont-elles les plus crédibles ? Celles émanant de plus de 43 millions d’électeurs existants et en situation réelle de se prononcer ? Ou celles déduites d’un échantillon pris dans un contexte aux enjeux sensiblement différents, à en juger par la réponse populaire de base : la participation ?

Le principal problème de toute comparaison tient aux différences de classement des étiquettes politiques. Faut-il classer les héritiers de la droite gaulliste avec le centre, ou avec l’extrême droite ? La fracturation du parti LR en juin dernier montre que la question n’est pas aberrante, mais surtout que les deux choix sont recevables. Data Realis a opté pour la seconde affiliation, tandis que j’ai retenu la première.

C’est pourquoi il faudra revenir sur les réponses apportées par les électorats, notamment lorsque les candidats ont refusé les désistements préconisés par leur direction nationale.

- Des résultats profondément différents ?

Les questions territoriales seront traitées dans d’autres articles, à travers une série de cartes d’ores et déjà réalisées. Il s’agit ici de se focaliser sur la majorité relative du RN estimée par Data Realis à 276 sièges en cas d’absence de front républicain.

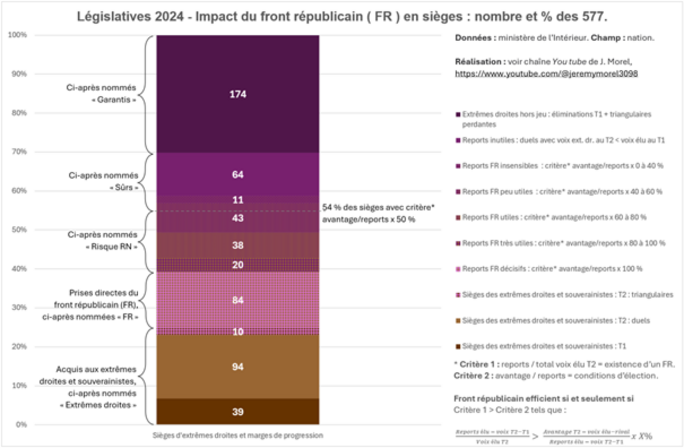

Voici un graphique qui avait pour but de répondre à la même question, mais à partir des données exhaustives, travaillées selon une formule indiquée en légende, expliquée ci-après…

Agrandissement : Illustration 2

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=rmDo8yLXQxs

Pour évaluer l’impact du front républicain, le point de départ a été de procéder par élimination. D’abord, les sièges pourvus de part et d’autre au premier tour ont été exclus de l’enjeu. Pour ce qui est des candidats des étiquettes affiliées au front républicain qui ont été élus en triangulaires, ils sont ici comptabilisés comme détenteurs de sièges « Garantis », car élevés à la députation dans les conditions les plus contradictoires. Ensuite, les échecs du front républicain ont été écartés, lors de duels ou de triangulaires. Concernant ces dernières, il s’est révélé nécessaire d’envisager les réponses populaires au maintien de leur candidat de premier tour, mais c’est le propos d’autres graphiques.

Il reste dès lors uniquement des duels de front républicain, tel que défini par les appareils qui ont promu cette tactique électorale. La formule appliquée pour évaluer l’efficience du front républicain répond à des principes simples. A chaque fois, il s’agissait de confronter les scores respectifs de l’élu et de son principal rival au premier et au second tour ( afin de mesurer les reports, toutes origines confondues ) puis dévaluer l’avantage acquis en fin de processus. Cela implique d’ignorer l’éventuel troisième de l’élection, les triangulaires ayant d’abord été évacuées par principe, mais faute de pouvoir surmener le tableur avec des millions de cellules rarement indispensables pour les raisons qui suivent.

Premièrement, la définition mathématique du front républicain peut se résumer à la proportion de reports dans le score de second tour du candidat bénéficiaire. Dans certains cas, elle se révèle prépondérante. Dans d’autres cas, elle est marginale au point que l’on peut admettre que ces reports lui seraient parvenus par simple proximité partisane. Un seul critère ne permet cependant pas une discrétisation fine.

Deuxièmement, le caractère décisif du front républicain est calculé par le rapport entre l’avantage de l’élu et le total de reports. Si l’avantage est minime pour des reports massifs, on peut admettre que le front républicain a été décisif. Si, au contraire, l’avantage sur le rival est considérable pour des reports imperceptibles, le front républicain a été cosmétique.

Comme le premier critère établit l’existence d’un front républicain, c’est la variable fixe de la discrétisation. Autrement dit, c’est le facteur binaire d’existence ou d’inexistence. Quant au second critère, il est au contraire intéressant de le faire varier, de l’annulation ( 0 % ) à la prise en compte pleine et entière ( 100 % ) par tranches de 20 % ( au vu des résultats ). Si le premier critère est supérieur au second, le front républicain a emporté l’élection locale. Sinon, on peut considérer que l’élu ne doit rien, ou presque, au front républicain.

C’est ce qui permet d’établir que 84 sièges sont strictement acquis par front républicain, et auraient immanquablement vacillé en son absence. Les 85 suivants, nommés « Risque RN » faute de place dans les graphiques à paraître, sont en théorie gagnables par l’extrême droite, mais en pratique ses chances de succès apparaissent très conjoncturelles. Parmi les autres catégories, quelques sièges pourraient aléatoirement basculer, mais le rapport de force est très favorable à l’élu, lequel peut miser sur des reports de proximité partisane indépendamment de toute consigne officielle de vote.

Autrement, avec 143 sièges + 84 + une fraction de 85, les extrêmes droites pouvaient en théorie viser la majorité absolue des sièges avec un maximum théorique de 312 sièges. Les calculs par retranchement de tranches de 20 % de la variable décisive du front républicain permettent d’affiner cet intervalle décisif. Avec un delta allant de 247 à 285 sièges, la valeur de 276 sièges proposée par Data Realis se révèle recevable ; même si, clairement, son estimation penche vers le maximum crédible.

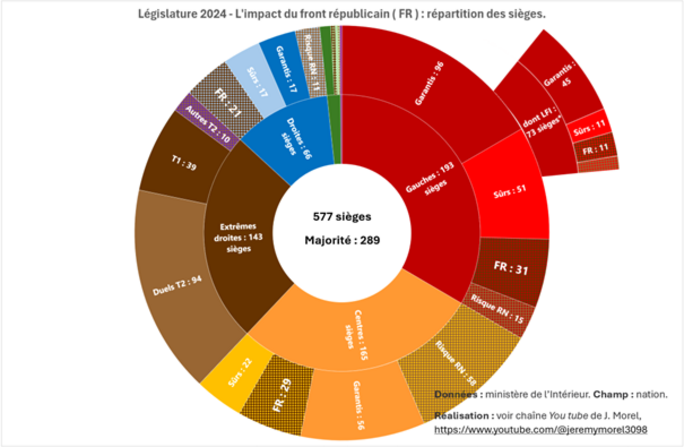

Pour ma part, j’ai résumé avec ce graphique la distribution des sièges telle qu’elle s’observe actuellement à l’Assemblée nationale, par mouvances, mais aussi par modalités d’acquisition. Ce schéma illustre autrement les données du graphique ci-dessus et sera repris dans des articles ultérieurs.

Agrandissement : Illustration 3

Réalisation du document, sources détaillées :

https://www.youtube.com/watch?v=u3J8bWZWiIY

Sans refaire l’histoire au conditionnel, la plausibilité du scénario d’une majorité relative ou absolue des extrêmes droites en cas de nouvelle dissolution dépend autant du front républicain que des réalités locales. Celles-ci ne peuvent pas être bien abordées par les sources quantitatives, sauf pour les affirmations électorales en accord ou en contradiction avec les consignes de vote ; voir articles à venir... En outre, dès lors qu’on se projette vers de futures législatives, il faut s’interroger sur la conservation, par les extrêmes droites, de leurs acquis, à savoir les 104 sièges obtenus par duels ou triangulaires.

Surtout, ce dernier graphique fait apparaître le poids de LFI ( l'affiliation à LFI de 73 sièges inclue C. Autain élue sous cette étiquette avant son départ au lendemain de l'élection, ainsi qu'A. Caron apparenté à ce parti ). Il faut en effet avoir à l’esprit que l’Union de la gauche trouve à la fois dans le front républicain son prolongement et sa contestation. Même si les reports des centres et droites vers la gauche surpassent déjà légèrement la moitié de la réserve électorale disponible, ces électeurs pourraient revoir leur implication à la hausse en cas de reconfiguration à gauche. Autrement dit, comme nous le verrons cartes à l’appui, ce que les socialistes perdraient du côté de LFI, ils pourraient le gagner sur les extrêmes droites, avec l’appui des centres et droites.

Il n’en reste pas moins que ce ne sont là que de basses considérations tactiques. C’est un raisonnement en parts de marché électoral qui est indigne de représentants du peuple français, de l’incarnation de l’Etat, de notre histoire. Porter le destin d’une nation appelle plus de hauteur et de dignité que la participation à un jeu de chaises musicales. Les législatives cloisonnent l’examen dans les considérations tactiques. Les présidentielles que j’ai étudiées par ailleurs ouvrent la réflexion sur les stratégies proposées à la nation. La démobilisation et la dispersion populaires actuelles en pointent l’indigence.

J. Morel.