Par Marie-Julie Catoir-Brisson

le 15 mars 2015

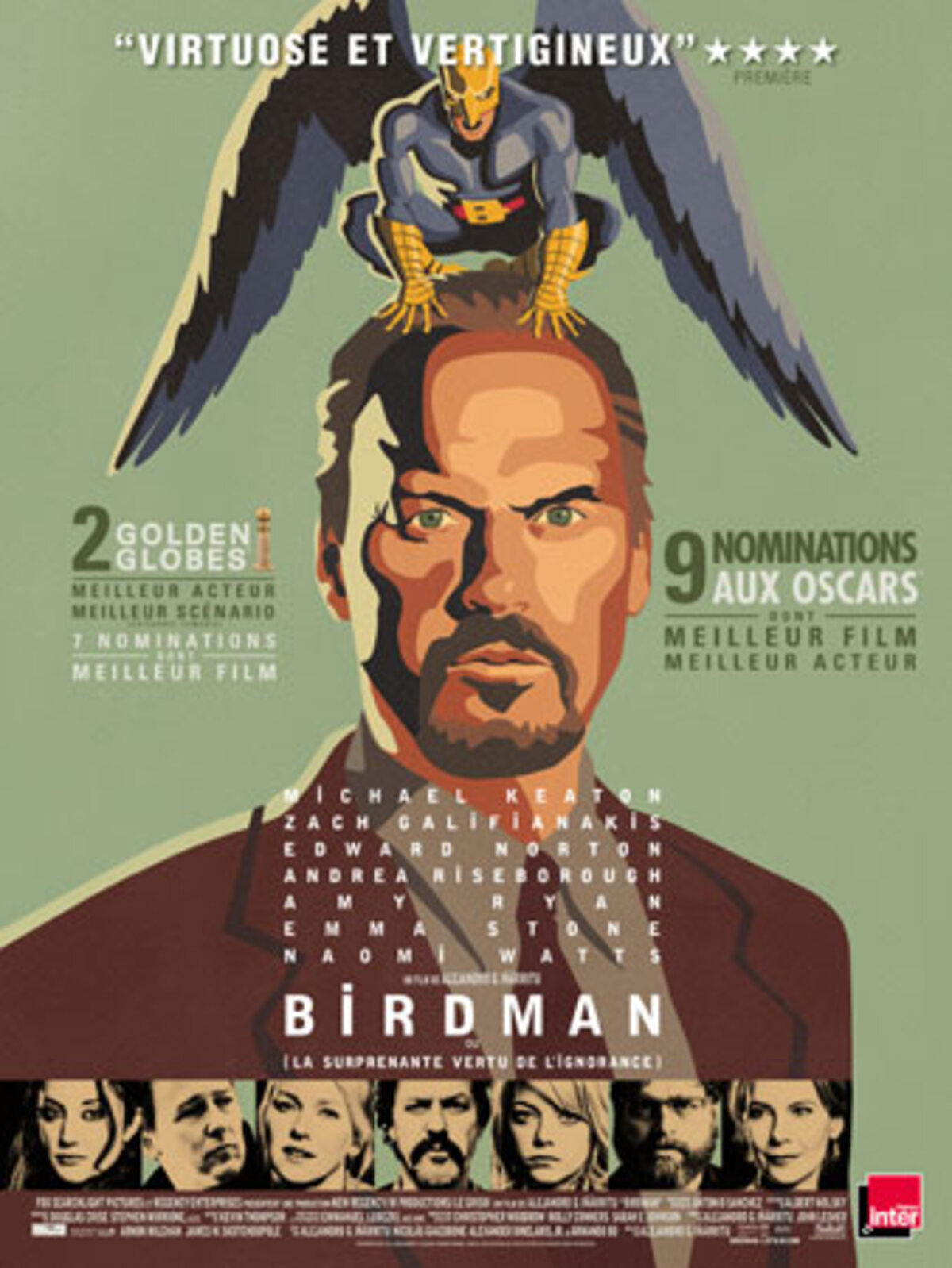

Récompensé par quatre oscars le 22 février dernier, Alejandro G. Iñárritu est le second cinéaste mexicain à recevoir l’Oscar du meilleur réalisateur, après Alfonso Cuarón en 2014.

Quatre ans après Biutiful, Birdman annonce le retour d’Alejandro G. Iñárritu sur la scène médiatique. Le réalisateur de la trilogie sur les rapports humains (Amores perros, 21 grammes, Babeli) présente un film dans un registre différent de ses précédents films, mais qui s’inscrit dans la continuité de son travail de création-recherche cinématographique.

Analyse d’une œuvre singulière.

L’histoire

Birdman raconte de manière chronologique les tribulations de Riggan Thomson. Cet acteur has been, connu du grand public pour son rôle de super-héros dans les années 1990, décide de revenir sur le devant de la scène en réalisant une pièce de théâtre à Broadway - adaptée de la nouvelle de Raymond Curver intitulée « What we talk about when we talk about love » (1981). Mais les relations difficiles avec ses proches et son entourage professionnel, et les apparitions multiples de son double, Birdman – fruit de son esprit et représentant à la fois son égo, son surmoi, et sa colère face à sa carrière déchue – risquent de mettre en péril son projet. Entre quête individuelle et spirituelle, le film met en scène la lutte interne d’un acteur tourmenté, partagé entre l’univers culturel du cinéma hollywoodien, et celui du théâtre new-yorkais de Broadway.

La famille du cinéma d’Iñárritu

Le cinéaste mexicain retrouve dans ce film des personnes qui font partie de sa famille de cinéma. C’est le cas de l’un des quatre scénaristes du film, Nicolás Giacobone, qui avait déjà travaillé avec lui pour son précédent film Biutiful. Naomi Watts avait déjà été mise en scène par Iñárritu dans 21 grammes. La solidarité qui unit les cinéastes mexicains exilés aux États-Unis lui a aussi servi pour ce film : le directeur de la photographie Emmanuel Lubezki, sur lequel repose le défi technique du film, lui a été présenté par Alfonso Cuarón, après avoir travaillé avec lui pour le film Gravity. De même, le designer du costume de Birdman, Mike Elizalde, a été recommandé par Guillermo del Toro. Alejandro G. Iñárritu remercie d’ailleurs à la fin du film ses deux compatriotes, ainsi que Carlos Reygadas.

Les thèmes

Le film propose une réflexion sur le succès et son éphéméréité, la théâtralisation et la superficialité des rapports humains dans notre monde contemporain. Le cinéaste précise d’ailleurs : « j’avais envie d’explorer la question de l’ego et de l’idée que le succès – qu’il s’agisse d’une réussite financière ou de célébrité – est toujours une illusion.ii »

Le film parle aussi d’amour et de la problématique de la communication interculturelle. Riggan a du mal à communiquer avec les trois femmes de sa vie (son ex-épouse, sa fille et son amante) mais les problèmes de communication entre homme et femme affectent aussi les autres acteurs du film. Deux scènes sont emblématiques à ce sujet : elles fonctionnent comme des contrepoints dans le film. D’un côté Riggan et Mike, son partenaire sur scène, se battent comme des gamins, dans une séquence comique de surenchère libidinale pour savoir qui est le plus réputé. De l’autre, les deux actrices de la pièce et du film, se sentant humiliées par les deux hommes, se réconfortent mutuellement dans une séquence pleine de tendresse où elles s’embrassent.

Birdman comporte aussi une dimension universelle en traitant des thématiques de l’estime de soi et de l’amour. C’est d’ailleurs le fil conducteur entre la pièce de théâtre, le film, et la nouvelle de Raymond Curver, comme le souligne la citation apparaissant au début du film :

« And did you get what you wanted from this life, even so?

I did.

And what did you want?

To call myself beloved,

to feel myself beloved on the earth. »

Un dispositif particulier : faux plan-séquence, art du montage et intermédialité

Ce film s’est notamment distingué par son dispositif particulier, tant sur le plan de la forme visuelle que de la mise en scène. Construit pour donner l’impression d’être un seul et même long plan, il a été tourné de manière chronologique. Il a nécessité une chorégraphie minutieuse de chaque plan-séquence filmé à partir d’une seule caméra, et un travail plastique sur le montage. Ce dispositif a constitué un défi technique pour le directeur de la photographie Emmanuel Lubezki, notamment pour travailler la continuité de la lumière d’un espace à l’autre. Le cinéaste a d’ailleurs distribué à chaque technicien et acteur une photo du funambule français Philippe Petit, pour rappeler à son équipe que l’action devait être tenue tout au long de la séquence, sans filet de sécurité. Alejandro G. Iñárritu crée ainsi une esthétique intermédiale avec le théâtre, qui fait sens au regard du sujet du film. Les mouvements de caméra sont synchronisés sur les déplacements des acteurs et la dynamique des dialogues. La mise en scène est rythmée par les nuances entre déplacements rapides et arrêts des personnages face à la caméra.

Le cinéma est un art du raccord, et dans ce film, le cinéaste mexicain use de tous les moyens existants pour produire un effet de continuité. Le montage du film se distingue clairement de celui de ses précédents films. Pourtant l’évolution du style du cinéaste s’inscrit dans une même réflexion sur le processus du montage, qui vise à créer des liens entre les séquences et les vies des personnages. Dans Birdman, le travail de montage réside dans les transitions qui fonctionnent comme des sutures visuelles invisibles. La figure de l’oiseau est le fil conducteur du film, jusque dans sa matière visuelle : la caméra vole de séquence en séquence, la photographie est aérienne et les transitions fluides du montage s’appuient sur l’animation 3D.

La musique joue aussi un rôle central dans les films d’Alejandro G. Iñárritu : elle constitue un élément majeur de son discours cinématographique. Pour composer la bande-son de Birdman, Iñárritu a fait appel au compositeur mexicain Antonio Sanchez, réputé à New York. Les percussions et les solos de batterie free jazz rythment la mise en scène du film. Parfois déroutants, ils renvoient à l’état émotionnel du personnage principal. L’évolution de la bande-son suit celle de la psychologie du personnage : aux solos de batterie torturés correspondant aux errances nocturnes de Riggan dans Broadway, se substituent des passages de musique classique (Tchaïkovski, Mahler, Ravel et Rachmaninov) qui expriment l’équilibre retrouvé du personnage principal à la fin du film.

Le cinéaste tisse aussi des liens entre la musique extra et intra diégétique, comme dans la séquence où Riggan erre dans les rues de Broadway la nuit : la musique qui ouvre la séquence se trouve incarnée dans un batteur qui joue dans la rue, devant lequel Riggan passe furtivement.

Comme dans Babel, le cinéaste précise que la musique a inspiré les images et a accompagné les acteurs et les techniciens sur le tournage, notamment pour rythmer la mise en scène. Cette démarche participe aussi à l’esthétique intermédiale du film, et fait écho au parcours professionnel du cinéaste qui a été DJ et réalisateur de clip. Tous ces détails construisent une intertextualité et une mémoire intermédialeiii entre cinéma, théâtre et musique, qui participe au plaisir de réception de spectateur. Le générique de début du film est intéressant à cet égard. La musique rythme l’affichage des lettres des noms et de la citation de Raymond Curver qui ouvre le film. Cette esthétique particulière fonctionne comme une invitation à un spectacle de Broadway qui s’affiche dans la nuit, et introduit aussi le spectateur dans la diégèse.

Caractéristiques de son cinéma hypermoderne et transnational : hybridations des genres, auto-référentialité et mise en abîme

Le cinéma d’Alejandro G. Iñárritu se distingue par une hybridation des genres cinématographiques. Pour Birdman, le cinéaste mobilise à la fois les genres du réalisme, de la comédie dramatique, de la science-fiction et de la fantasy. La dimension surréaliste qui s’insère dans le quotidien du personnage principal - il peut voler et déplacer des objets par télékinésie - évoque le genre du réalisme magique propre à la littérature mexicaine du XXe siècle. Ce jeu sur de multiples genres laisse le choix au spectateur du mode de lecture à partir duquel il va interpréter le film. Par exemple, au début du film, Riggan est en lévitation dans sa loge et le spectateur peut interpréter différemment cette manifestation comme étant réelle ou rêvée. La lutte interne entre Riggan et Birdman est un axe central dans la construction dramaturgique du personnage. Elle s’exprime notamment dans la séquence où Birdman exprime sa peur de disparaître en hurlant : « nous ne sommes pas morts ! » Cette lutte trouve une issue positive puisqu’à la fin du film, Riggan s’envole de sa chambre d’hôpital et sa fille le voit voler : Riggan a accepté qui il est et s’est réconcilié avec lui-même, et sa fille le reconnaît comme tel.

Birdman partage aussi de nombreuses caractéristiques avec le cinéma hypermoderne, notamment une pratique ludique de citation intertextuelle. Cette tendance à l’autoréférentialité propre à l’hypercinéma « créé sa propre culture et s’en nourrit.iv » Elle participe à la construction d’une relation particulière avec le spectateur, et introduit de la distance par rapport à l’œuvre, dès lors que le réalisateur insère dans son film des références, sous forme de clin d’œil, à d’autres films ou à des images et sons produits par d’autres médias. Le personnage de Birdman semble un détournement de la mythologie du super-héros Batman, de manière décalée, comme en attestent son cri d’oiseau ridicule et l’affiche qui trône sur le mur décrépi de la loge de Riggan, face à son miroir. Une séquence du début du film, représentant une répétition de la pièce de théâtre, est filmée à partir d’un mouvement de caméra circulaire autour des acteurs, qui rappelle celui du début du film Réservoir Dogs, de Quentin Tarantino. Et le plaisir de réception du spectateur se trouve justement dans la reconnaissance de ces indices, de cette culture commune qui crée une connivence entre le réalisateur et ses spectateurs. Une séquence particulièrement comique met en scène une interview de Riggan par un critique de cinéma et une journaliste. Au travers du dialogue entre les personnages, Alejandro G. Iñárritu fait référence aux travaux de Roland Barthes dans Mythologies (1957) et au personnage d’Icare. De la mythologie antique à celle des super-héros hollywoodiens, le cinéaste mexicain insiste sur le mythe occidental de celui qui a cherché à voler et s’est brulé les ailes. La fin du film rappelle aussi le mythe du Sphinx : la métaphore de la renaissance s’exprime par la transformation physique du personnage, et notamment la reconstruction de son visage à l’hôpital. C’est après avoir enlevé son masque que Riggan ouvre la fenêtre et s’envole, libéré de ses propres peurs et barrières internes.

Le film se caractérise aussi par une mise en abîme qui se déploie à plusieurs niveaux. Le parallèle entre le parcours de l’acteur Michael Keaton, qui a incarné le super-héros Batman à la fin des années 1980-90 dans les films de Tim Burton, et le personnage de Riggan Thomson à l’écran est saisissant. Il est traité par le cinéaste dans une dynamique réflexive pleine d’ironie et de dérision. Un parallèle peut en outre être fait entre le cinéaste et l’acteur principal qui se retrouvent à nouveau sur le devant de la scène ses deux dernières années.

Un dialogue visuel se tisse aussi dans le film entre la conception de la mise en scène dans la pièce de théâtre et dans le cinéma d’Iñárritu, notamment dans la problématique de ce que signifie être un (vrai) acteur et produire une émotion pour le public/spectateur. Problématique qui trouve son paroxysme dans la séquence où Riggan se blesse violemment à la tête parce qu’il a utilisé une arme véritable pour la séquence de suicide du personnage qu’il incarne sur scène. Sur le plan qui représente les spectateurs debout, penchés sur l’acteur pour vérifier s’il est « vraiment » mort, se télescope la lumière réfléchie par la scène théâtrale de l’objectif de la caméra qui semble interroger le spectateur du film : est-ce vraiment ce que vous demandez à un acteur pour produire une émotion ? Le cinéaste semble lui-même avoir fait évoluer son rapport aux émotions dans ce film. Sa trilogie se caractérisait par une forte dimension réaliste, doublée d’une quête sensationnaliste alors que dans Birdman, le cinéaste ajoute une couleur à la palette des genres cinématographiques qu’il mobilise : celle de l’humour et de l’autodérision. Le film comporte plusieurs séquences comiques, rythmées par les différentes situations problématiques dans lesquelles se retrouve le personnage.

La mise en abîme avec le monde du théâtre se prolonge dans le choix de l’acteur Edouard Norton, qui est un habitué du monde du théâtre new-yorkais. Le choix du ST James Theater, près de Timesquare visait aussi à renforcer cette immersion réaliste dans l’univers quotidien de Broadway. Une opposition culturelle forte apparaît dans le film, entre la culture du cinéma hollywoodien représenté par Birdman et celle du théâtre new-yorkais. La critique de cinéma qui méprise Riggan dans le film le considère comme « un clown hollywoodien déguisé en oiseau ».

La dimension transnationale du cinéma d’Iñárritu réside principalement dans le fait qu’il s’agit d’un cinéma hollywoodien fait par un réalisateur mexicain et une diaspora d’artistes mexicains (Lubezki, Sanchez notamment). C’est la différence essentielle avec le film Maps to the Stars qui traite aussi de l’ego et des névroses des acteurs du cinéma hollywoodien, auquel le film d’Iñárritu est souvent comparé. Le succès de Birdman aux Oscars états-uniens résonne comme le triomphe d’un artiste mexicain dans sa conquête du cinéma hollywoodien. Il se distingue cependant par une négociation, au sens d’Homi Bhabha, avec les codes du cinéma hollywoodien hégémonique. Cette « articulation entre des éléments antagonistes » crée des « espaces interstitiels » qui « offrent un terrain à l’élaboration de ces stratégies du soi – singulier ou commun – qui initient de nouveaux signes d’identité.v » Cela constitue d’ailleurs toute la démarche singulière de ce cinéaste.

Un discours sur le monde des réseaux sociaux et des écrans multiples

Le cinéma d’Alejandro G. Iñárritu s’inscrit dans l’esprit du temps de son époque (au sens d’Edgar Morin). Il se distingue par sa capacité à cristalliser les problématiques socio-culturelles de son temps. Birdman représente de manière critique le rapport entre la quête d’admiration des acteurs et les réseaux sociaux qui organisent de manière différente leur médiatisation aujourd’hui. Le cinéaste propose ainsi une réflexion sur ce que signifie être acteur et être reconnu, notamment grâce à sa présence en ligne sur les réseaux sociaux. C’est la fille de Riggan qui l’initie à Twitter, après qu’une vidéo où il apparaît en slip perdu au milieu des écrans multiples et de la foule de Timesquare ait fait le buzz sur ce réseau social. Elle commente : « 350 000 vues en moins d'une heure. C’est ça le vrai pouvoir. » Cette ironisation sur la viralité propre au web et surtout à Twitter questionne la manière dont les réseaux sociaux et les écrans participent à la construction de la (sur)visibilité médiatique des acteurs d’aujourd’hui.

Et c’est aussi à ce niveau que se situe la dimension universelle du film : le cinéaste mobilise des référents culturels connus par un large public et soulèvent des problématiques propres au monde contemporain, comme celles de la médiatisation du rapport au monde et à l’Autre dans notre modernité hyperconnectée.

Cette œuvre atypique multi-récompensée et pleine d’humanité marque le retour d’Alejandro G. Iñárritu dans l’actualité du cinéma nord-américain. Fort de son succès, le cinéaste a déjà annoncé son prochain film, The Revenant, un western sur la vengeance d’un homme au XIXe siècle (qui n’est pas sans rappeler le film Django Unchained de Quentin Tarantino) dont la sortie est aussi prévue cette année.

Notes :

i Une analyse détaillée de cette trilogie est proposée dans la thèse de Marie-Julie Catoir intitulée « L’hybridation culturelle et esthétique dans le cinéma mexicain contemporain : approches interculturelle et intermédiale », Université Michel de Montaigne, Bordeaux, 2011. Disponible en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01116367/document

ii Alejandro G. IÑARRITU, Dossier de presse du film. 25 Février 2015. https://www.foxpresse.fr

iii La mémoire intermédiale peut être définie comme « un stock d’images et de sons constitué par la consommation de différents médias, que le spectateur pourrait convoquer pendant qu’il visionne un film. » CATOIR Marie-Julie, Op.cit, 2011, p.226.

iv LIPOVETSKY Gilles, SERROY Jean, L’écran global : culture-médias et cinéma à l’âge hypermoderne, Paris : Seuil, 2007, p.74.

v BHABHA Homi K, Les lieux de la culture : une théorie postcoloniale, Paris : Payot, 2007, p.29.