André Roumieux nous a quitté le dimanche 19 avril 2020.

Il vient de décéder dans son Lot natal, il était dans sa 88ème année.

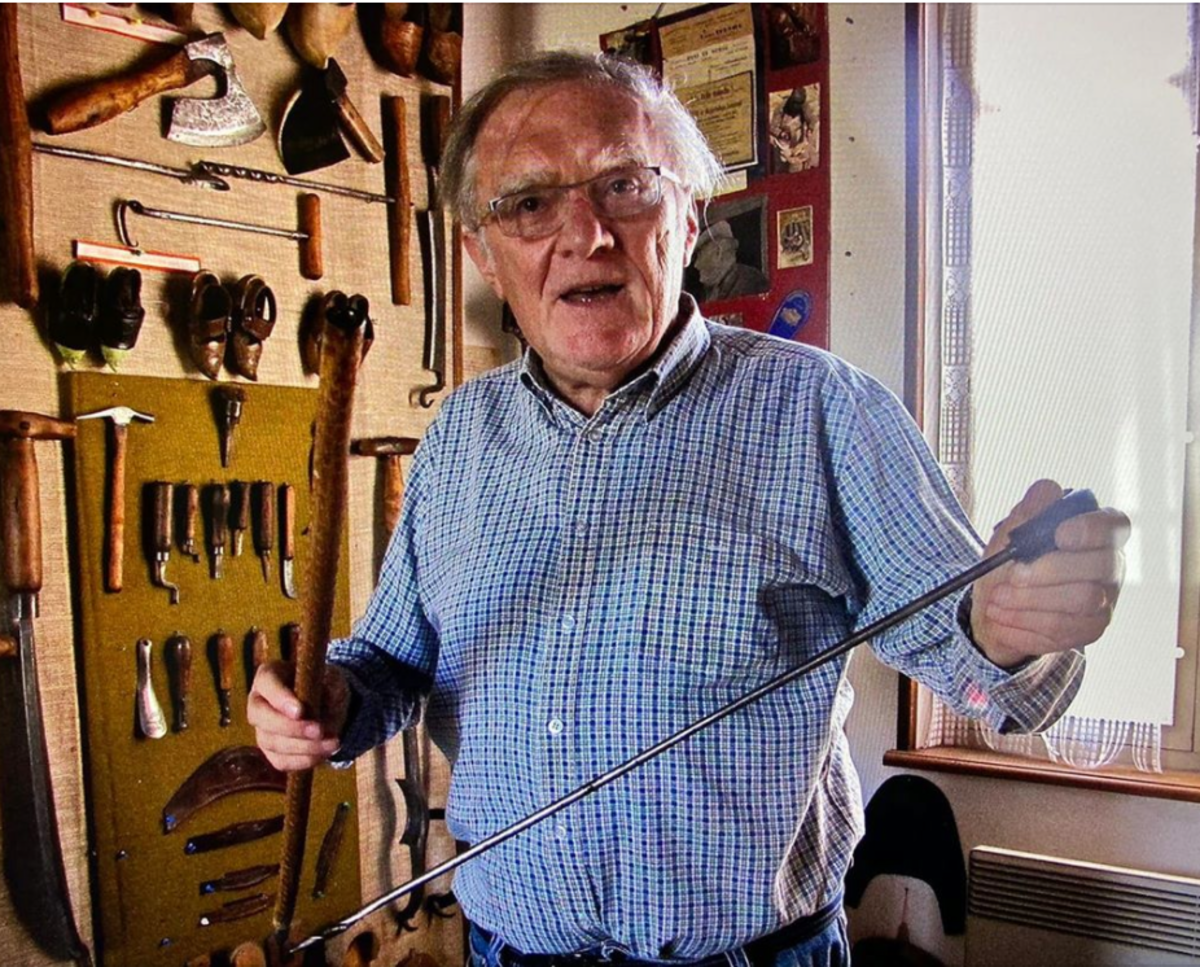

Il est né le 20 mai 1932 à Mayrinhac-Lentour, dans le Lot, et comme beaucoup de natifs du Lot, à la faveur d’une visite chez ses parents d’amis du village qui y travaillaient, il s’est engagé un jour de septembre 1951 à 19 ans, à Ville-Evrard, à Neuilly sur Marne, en Seine Saint Denis. L’HP de Ville Evrard ouvert en 1868 sur une exploitation agricole de plus de 300 hectares. Son père, sabotier, marchand de bois, ne voulait pas que son fils gâche sa vie à un travail aussi dur, aussi incertain que le sien. Il voyait pour lui un avenir de salarié, il le voyait même dans un espoir de promotion sociale devenir chef de gare à Gramat. Lorsque ces amis lui parlent de leur métier d’infirmiers, de fonctionnaires, ce fut pour son père la voie de cette promotion.

Agrandissement : Illustration 1

Son diplôme en poche, il a eu la chance d’être affecté au Centre de Traitement et de Réadaptation sociale créé en 1948 par le Dr Paul Sivadon, un des grands autres services de l’hôpital, mais le plus en avance pour son temps. Il va faire son apprentissage dans le quartier des agités, comme on nommait à l’époque les pavillons d’enfermement strict.

« Comme jeune infirmier ce qui me touchait le plus c’était ce qui se passait dans ces pavillons plutôt que ce qui se faisait de nouveau; les anciens me l’ont reproché qui soulignaient eux ce qui changeait. Mais voir un malade attaché, voir des malades dans des baignoires de force pendant des heures et des heures, voir un malade en cellule me touchait profondément, ainsi d’ailleurs que le pavillon des chroniques. »

C’est dans ce même hôpital qu’il va travailler pendant ses trente-six ans de carrière, jusqu’en 1988.

Dans une note biographique non daté, conservé aux archives de Ville – Evrard, il écrivait notamment :

Quatre évènements ont marqué ma vie d’infirmier psychiatrique :

- La réalisation d’une exposition en 1962, ici même à Ville Evrard, qui préludait la création d’un Centre Culturel, fut parrainée par Jean Renoir, Jean Cocteau et Pierre Gascar, avec la participation de Joseph Kessel, Armand Lanoux, Georges Duhamel, André Stil, Henri Troyat, Alain Decaux, de directeurs de théâtre, d’acteurs et de personnalités du monde médical. Cette exposition retraçait entre autres, dans ses grandes lignes, l’histoire de l’infirmier psychiatrique. Ce qui me conduira, des années plus tard, à écrire sur mon travail et ce qui fit naître en moi le vague projet d’un lieu de Mémoire à l’institution. Ce sera la Société d’Etudes et de Recherches Historique En Psychiatrie fondée en 1986.

- La réalisation d’une autre exposition à la Bibliothèque municipale de Neuilly-Plaisance, en 1979 sur l’Affaire Dreyfus, me permettra de publier deux ouvrages : « Auguste Scheureur-Kestner, Mémoires d’un sénateur dreyfusard » en 1988 et co-auteur de « L’Affaire Dreyfus de A à Z » chez Flammarion en 1994.

- Ma rencontre avec le fondateur du Mouvement Emmaüs, l’abbé Pierre. Je fais partie du conseil d’administration de la communauté Emmaüs de Neuilly-sur-Marne.

- La publication de sa biographie aura été pour moi un grand moment de joie et de profonde reconnaissance envers celui qui s’est battu toute sa vie pour que toute personne obtienne ce à quoi elle a droit : un toit, de quoi manger et de quoi vivre décemment.

Il ajoutait pour expliquer ce qui donnera lieu à l’écriture de son livre qui eut une résonance très importante en psychiatrie, car pour la première fois un infirmier psychiatrique car pour la première fois un infirmier psychiatrique transmettait publiquement ce qu’il en est du travail d’infirmier à l’Asile

« J’ai toujours vu écrire médecins, malades ; seul l’infirmier n’écrivait pas et cependant, il occupait une place privilégiée : huit heures par jour sur le terrain, au milieu des malades. (..) Je me répétais le slogan qui avait cours : Il n’y a pas de psychiatrie possible sans liberté totale d’expression. (…)

« Je travaille à l’asile d’aliénés » contient le témoignage de plusieurs infirmiers qui avaient connu Antonin Artaud lors de son hospitalisation à Ville Evrard de 1939 à 1943. Je publierai en 1996 chez Séguier : « Artaud et l’asile. Au-delà des murs, la mémoire ».

A cette époque nous sommes dans l’efflorescence militante de l’anti -psychiatrie, celle humaniste en révolte contre l’ordre asilaire, qui n'a rien à voir avec l’anti -psychiatrie destructrice actuelle, bureaucratique et médicalisante.

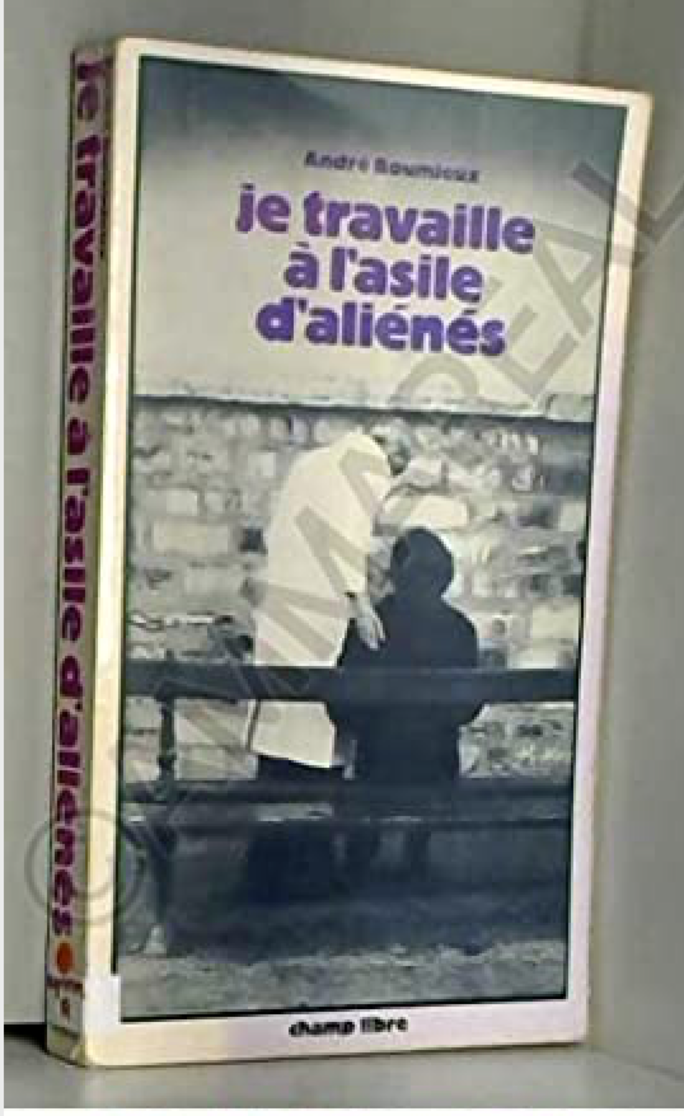

C’est en janvier 1974, lui qui aimait écrire depuis son enfance confiera-t-il dans une émission de radio (cf. ci-dessous), qu’il publie un livre qui va faire date, « Je travaille à l’asile d’aliénés ».

Agrandissement : Illustration 2

Les Journées de psychiatrie et de neurologie de langue française se tint à Auxerre, présidé par Georges Daumezon, avait pour thème : « Rôle et formation de l’infirmier psychiatrique ». Ces Journées se tinrent en septembre 1974.

Des psychiatres, engagés comme Michel Monroy chef de service à Moisselles et Dimitri Karavokyros., qui devaient rédiger le rapport introductif, ont souhaité que ce soit les infirmiers eux-mêmes qui le fassent.

Une association, créée en 1973, réunissant des infirmiers psychiatriques, Association pour l'étude du rôle et le la formation de l'infirmier psychiatrique, A.E.R.L.I.P., afin de réfléchir à « la fonction sociale de la psychiatrie », organisa, en même temps que les psychiatres, une sorte de contre-congrès à Saint-Bris-le-Vineux à quelques kilomètres d’Auxerre. Ce contre-congrès rassembla près de 450 infirmiers venus des quatre coins de la France. Les militants de Garde fous, proches de la lcr, ont soutenu ce rassemblement national des infirmiers psychiatriques.

Ce congrès a donné lieu à la publication d’un rapport intitulé : « Des infirmiers psychiatriques prennent la parole ».

En ce qui me concerne j’ai été très marqué, jeune interne à l’hôpital de Moisselles, par son ouvrage, son témoignage sur sa pratique. J’avais eu la chance d’avoir un poste dans le service de Michel Monroy, en octobre 1975, dans cet hôpital qui avait été un haut-lieu de l’implantation de la psychothérapie institutionnelle, sous l’impulsion de Jean Ayme [1]. La lecture du livre d’André Roumieux m’avait bouleversé. Dans ce service, où ce sont les infirmières et les infirmiers du 2ème quartier qui m’ont appris l’essentiel de la pratique et de mon métier de psychiatre, c’était cette pratique décrite par Roumieux que j’avais envie de soutenir.

Dans un témoignage très émouvant sur son parcours lors d‘une émission de radio « Si le temps le permet » de Marc Guiochet diffusée sur Décibelfm en novembre 2009 [2], la truculence de son discours est empreinte de cet accent du Lot, qui m’évoque immédiatement celui de Lucien Bonnafé, lui aussi du Lot, à Figeac le 15 octobre 1912 , à 35 km de Mayrinhac-Lentour.

Agrandissement : Illustration 3

Dans la Revue l’Écrit[3], publié en mai 1998 il témoigne encore de l’époque de ses débuts en psychiatrie :

« Autre réalisation tout à fait nouvelle: dans chaque pavillon les malades élisaient, parmi eux un malade responsable qui était leur porte-parole. Celui-ci élisait, à son tour, un responsable pour l’ensemble du service; c’était, le délégué général.

Ces délégués de malades se réunissaient toutes les semaines. Inutile de vous dire que cette notion de malades responsables nous intéressait beaucoup et posait d’énormes problèmes aux infirmiers les plus anciens, les plus chroniques qui fonctionnaient dans un système de méfiance continuelle et de réflexes de peur. Pour eux le délégué du pavillon était un peu l’émissaire du médecin sur le terrain, pour voir ce qui se passait et le répercuter vers le pouvoir médical.

Je trouvais cette sorte de démocratie très importante parce que pour la première fois nous avions devant nous une personne qui n’était pas seulement malade mais aussi responsable sur le lieu de soins. Je dois dire que tout malade qui arrivait au CTRS recevait un livret d’accueil portant le nom des médecins, des surveillants du service, leur situation administrative (les trois types de placement: libre, volontaire, office), le fonctionnement du service et les traitements. »

Il y parle aussi de l’importance de l’engagement syndical. Il avait adhéré à la CFDT, qui avec la CGT étaient très importantes à l’époque, même si certains de ses militants étaient assez réticents à la pratique hors les murs de l’hôpital.

A 46 ans de distance, le compte rendu de Roland Jaccard dans le Monde aurait pu être le plus bel hommage rendu à André Roumieux. Cette critique de son livre fut publiée le 19 avril 1974. Étonnant raccourci du temps, entre la date de cette critique et celle de son décès !

« BOULEVERSANT, ce livre d'André Roumieux, infirmier psychiatre. On le prend et on ne le lâche plus. On ne l'oubliera pas non plus. Et, au terme de ce voyage à travers la réalité quotidienne de l'" enfermement " asilaire, on en vient à penser que ce que disent et écrivent sur la folie nos théoriciens en chambre à côté de ce livre, non, vraiment, ça ne fait pas le poids.

Un gardien de fous, un " gros bras " qui écrit ? qui témoigne ? La chose déjà n'est pas courante. Le docteur Gentis l'avait observé : " Les infirmiers, ils sont pas de la classe où on écrit; si ça leur arrive c'est jamais que comme les gendarmes pour faire leur rapport aux chefs. " Les instruments de la culture, c'est pour les médecins, les savants, les écrivains. Pas pour les " gros bras ". Eux, ils sont de la classe des exécutants. Une autre classe. Un autre monde. »

Roland Jaccard conclut sa critique par ces mots :

« À l'aise dans la théorie, oui, psychiatres, psychologues, sociologues le sont. Mais dans la réalité ? Une fois, campant pendant trois jours avec des malades mentaux, André Roumieux a entrevu ce que pourrait être une authentique communauté psychiatrique sans soignants ni soignés, sans discrimination ; sans l'asile et sa grand-peur. Il y pensera plus tard lorsqu'il sera question de l'antipsychiatrie

Cette chronique asilaire. André Roumieux l'a vécue avec son cœur, avec ses tripes. Avec une force de caractère peu commune également. En le lisant, c'est une bouffée d'espoir que l'on respire. Surgissant du fond de la pire détresse, cette leçon de fraternité mérite d'être entendue. »

Il a terminé sa carrière avec la création, en 1986, de la SERHEP (Société d’étude et de recherche historique en psychiatrie). C’est un lieu de mémoire où sont centralisés tous les documents, tous les objets constituant la mémoire collective, l’histoire de la psychiatrie.

Il a proposé à Maurice Mallet, infirmier à Ville-Evrard également, de définir avec lui et de constituer cette association. Ce dernier rappelle dans son hommage sur Facebook « qu’ensemble, avec Gilbert Léon, ils ont défini les axes de travail, qui au travers de l’étude de dossiers de patients et des courriers retenus dans ces dossiers nous a permis de réhabiliter la « mémoire grise » des hospitalisés au travers des années d’enfermement. Depuis, sous l’œil complice d’André, la SERHEP s’est affirmée comme une ouverture de l’asile dans le mouvement désaliéniste ».

En mai 2008, dans le fil de sa passion pour l’histoire de la psychiatrie, il publie « Ville – Evrard, Murs, destins et histoire d’un hôpital psychiatrique » aux Editions L’Harmattan. Il faut également rappelé son travail de recherche sur Antonin Artaud qui avait été hospitalisé à Ville – Evrard avant son long séjour d’hospitalisation à Rodez.

Dans les témoignages et hommages que lui ont rendus des soignants, on ne peut qu’être touché par les réactions à son décès. Elles témoignent de l’impact, de la présence, du respect qu’André Roumieux a eu sur les professionnels, celles et ceux d’entre eux engagés dans une pratique humaine, digne et désaliéniste.

- Le premier d’entre nous a avoir osé prendre la plume

- Jeune infirmière, j'ai trouvé ce livre très intéressant. Pour une fois la parole infirmière pouvait être prise au sérieux

- Le premier à m'avoir pointé le sens de notre travail en psychiatrie : travailler avec l'humain et le respecter.

- Il a laissé la trace de ce que nous sommes aujourd'hui. Après Jean Baptiste Pussin, (L’ancêtre des infirmiers psychiatriques qui a initié Philippe Pinel à l’humanité des fous de Bicêtre, est devenu son Surveillant- chef, et qui a le premier délivré les fous de leurs chaînes, alors que la légende l’attribue à Pinel), il a porté l'histoire des infirmiers de secteur psychiatrique jusqu'à l'inscrire dans l'histoire de la psychiatrie.

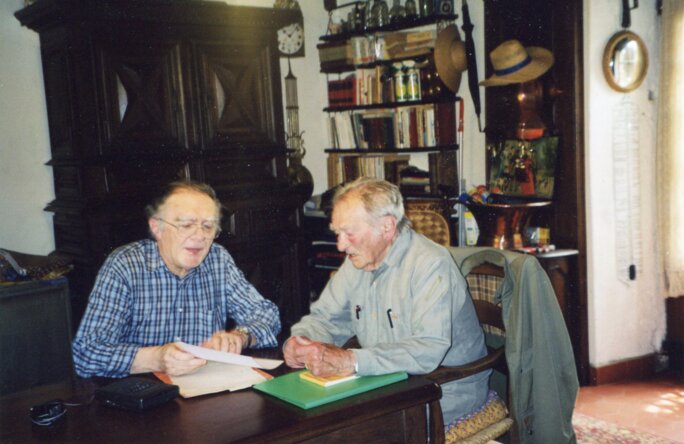

Quant à moi qui ai eu le plaisir de le connaître à Ville – Evrard, bien que nous n’étions pas de la même génération, je conserve le souvenir d’un homme très simple, modeste, chaleureux, et très attentif à l’autre. Il m’avait fait la joie de lire mon mémoire de psychiatrie dans lequel je m’étais inspiré de ses recherches historiques sur l’hôpital. A cette occasion, nous avions eu une très belle conversation lors d’un déjeuner ensemble à la guinguette de la Marines à Neuilly sur Marne. C’est ce souvenir joyeux que je conserverai de lui avec tout ce qu’il m’a apporté.

Agrandissement : Illustration 4

Bibliographie d’André ROUMIEUX

- Je travaille à l’asile d’aliénés. Champ libre, janvier 1974. Réédité en 2009 aux éditions Ivrea.

- La tisane et la camisole. Trente ans de psychiatrie publique. Ed. J.C Lattès, 1981.

- Artaud et l’asile. Au-delà des murs, la mémoire. Ed. Séguier, 1996

- L’abbé Pierre, le pèlerin d’Emmaüs. Ed. Presses du Châtelet, septembre 1999, Collection : Archipel.

- L’Affaire Dreyfus de A à Z – Paris : Flammarion, 1994

- Gouffre de Padirac : la magie de la goutte d’eau. Fil d’Ariane Editeur, 1999 Editions établies et présentées par André ROUMIEUX

- Mémoires d’un sénateur dreyfusard Auguste Scheureur-Kestner – Strasbourg : B et Reumaux, 1988

- L’amitié : lettres à Charles Goldblatt / Max Jacob – Paris : Le Castor Astral, 1994

- La ponte de la langouste / Jean Dubuffet – Paris : Le Castor Astral, 1995

- - Ville-Évrard. Murs, destins et histoire d’un hôpital psychiatrique, éditions : L'Harmattan, juin 2008.

- Les Retournaïres. Ed. Les Monédières

[1] À ce propos, il est utile pour celles et ceux qui s’intéresse à l’histoire contemporaine de la psychiatrie, de lire le livre de Jean – Olivier Majastre, "L'introduction du changement dans un hôpital psychiatrique public", Maspéro, 1972

[2] https://vimeo.com/8406341?fbclid=IwAR0k0eU1hzTFLyKCOKaYKrMVeoedcLQ1tpOWri-NyyFhB13K0xhP7QZCBk

[3] L’ECRIT - Service des soins infirmiers du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) - 1008 Prilly -Lausanne Numéro 9 – Mai 1998.