Agrandissement : Illustration 1

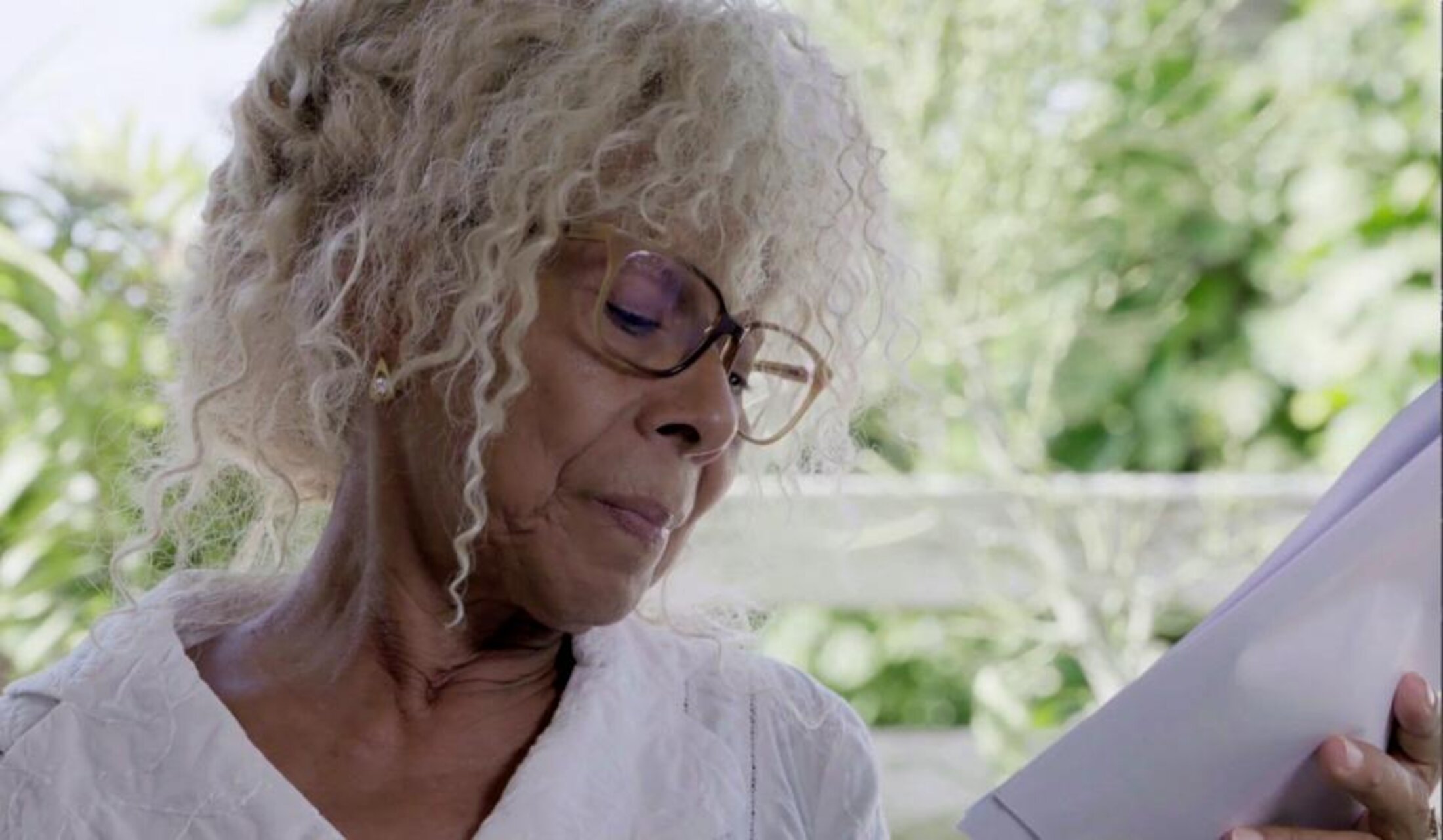

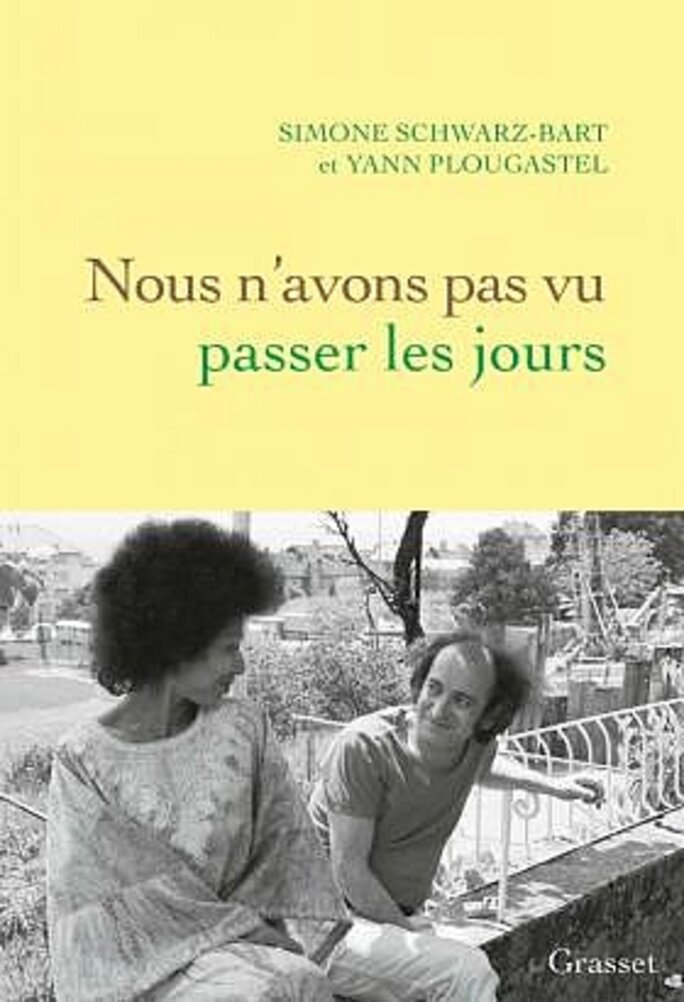

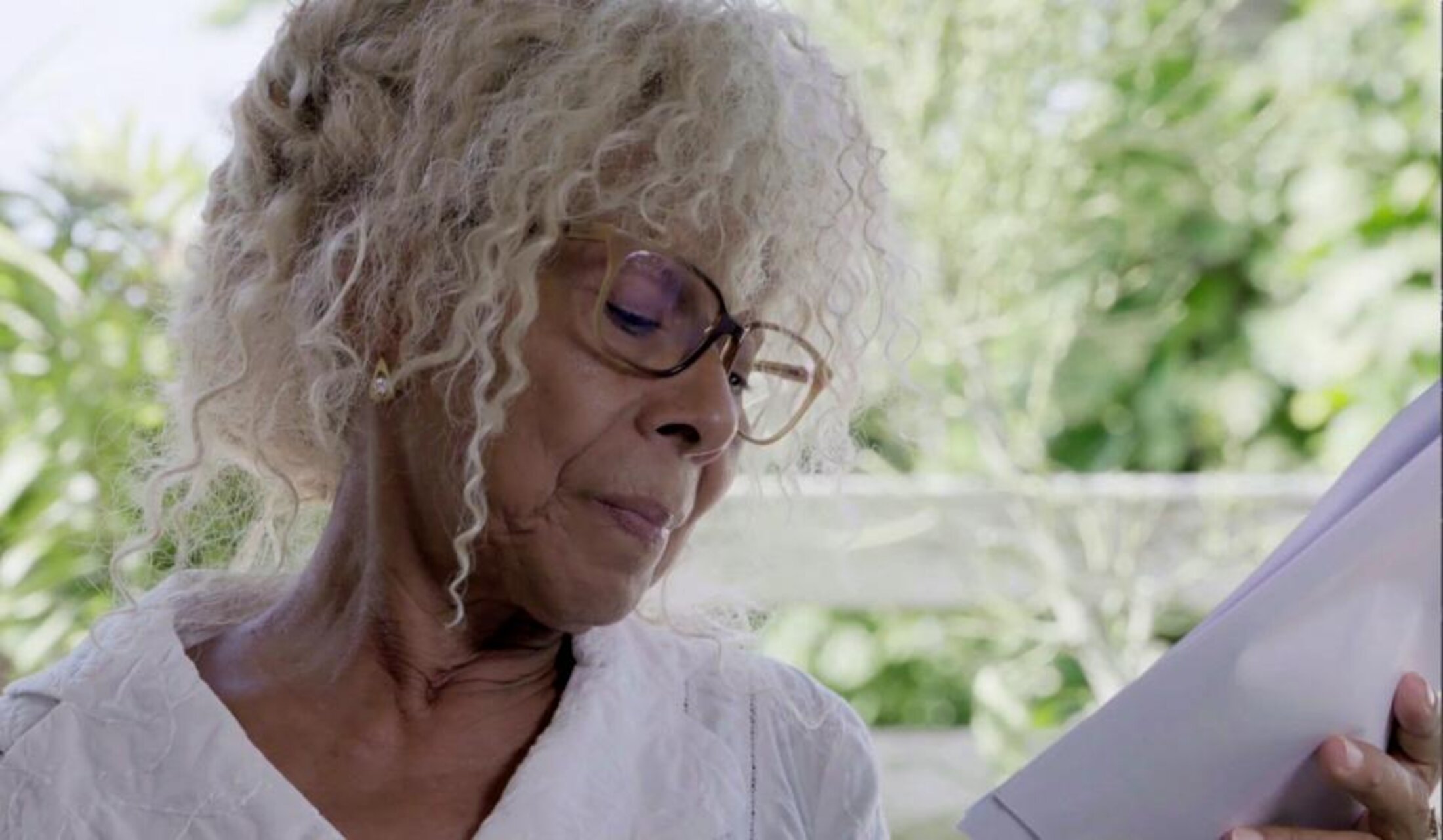

Il est souvent malaisé de parler des écrivains qu’on admire et dont on tient les œuvres en haute considération. Soit le trop-plein d’enthousiasme qu’on mettra à vouloir expliquer ce que l’on conçoit de leur importance, aura raison du propos et de sa clarté ; soit par un effet inverse, en voulant justement se tenir à distance de cet enthousiasme lui-même, on se prendra à imiter les accents de l’ « objectivité », et on aboutira à une sécheresse clinique qui sera tout aussi frustrante. L’un des moyens commodes de déjouer cette torpeur-là : rappeler que bien d’autres avant vous, et des plus illustres, ont eux-mêmes fait part de leur admiration et de leur respect pour les œuvres en question. Il s’agit ici pour moi de saluer Simone Schwarz-Bart, que l’Institut du Tout-Monde a l’honneur de recevoir vendredi 18 octobre, à l’occasion de la parution de son livre co-écrit avec Yann Plougastel, Nous n’avons pas vu passer les jours (Grasset, 2019). Alors face à la menace du trop-plein d’enthousiasme, je ne vais pas déroger à ce palliatif, et je vais citer Senghor adressant à la romancière ces mots, après la publication de l’immortel Pluie et vent sur Télumée Miracle en 1972 : « Je l’ai lu, ce roman-poème, doucement, à petits coups comme on déguste un verre de rhum. C’est, à mon avis, un chef-d’œuvre : par ce que vous dites, mais, d’abord, par la manière dont vous le dites. Vous êtes, en effet, de la lignée des grands Antillais – Saint-John Perse, Aimé Césaire, Édouard Glissant. » Et on se souvient de ce moment fort qu’avait constitué en 2008 la remise par Édouard Glissant à Simone et André Schwarz-Bart, du Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde.

À l’orée de leurs carrières littéraires respectives et de leur parcours conjoint, Simone et André Schwarz-Bart auront tôt choisi de côtoyer le silence, plutôt que de se livrer au jeu tyrannique et futile de la vie littéraire. Un choix qui ne provient pas seulement de deux tempéraments marqués par une discrétion commune qui devaient les protéger des fausses mondanités. C’est aussi le résultat de l’incompréhension et des hiatus qui ont accompagné les publications d’André, dès le prix Goncourt qui est attribué à ce jeune écrivain juif de Moselle d’origine polonaise en 1959 pour Le Dernier des Justes, jusqu’à l’amorce de ce qu’il avait prévu comme son « cycle antillais », avec Un plat de porc aux bananes vertes co-écrit avec Simone en 1967. Mais Simone et André, depuis leur rencontre à Paris devant le métro Cardinal-Lemoine en ce jour béni entre tous du 15 mai 1959, auront constitué l’un des très rares cas d’un binôme de créateurs, ou plus exactement d’une parole double déployée en un souffle commun. Alors lorsque quarante-six ans plus tard s’éteint André en 2006, le souffle est coupé. Mais Simone reprendra plus tard le dialogue qu’ils n’avaient jamais interrompu, eux qui se lisaient chaque soir un poème de Neruda. Elle va contribuer à rassembler les archives, notes, manuscrits et ébauches de ce grand taiseux d’André qui, plutôt que de s’abîmer dans les malentendus de la critique, avait choisi de ne plus rien publier. Grâce à elle, une part posthume de l’œuvre d’André Schwarz-Bart vient au jour, avec la publication au Seuil, successivement, de L’Étoile du matin en 2009, de L’Ancêtre en Solitude en 2015 et de Adieu Bogota en 2017 (ces deux derniers titres dont Simone est encore co-auteur). Aujourd’hui, Nous n’avons pas vu passer les jours nous donne sans doute la clé de ce silence choisi en détaillant comme jamais encore cela n’avait été fait à ce point et « de l’intérieur », les détails proprement inouïs de l’itinéraire d’André, rescapé d’une famille brisée par la Shoah. Mais ce livre demeurera aussi comme le témoignage le plus précieux de cet autre itinéraire, celui d’une union entre deux êtres et d’un trait d’union entre deux consciences juive et antillaise, de ce que Nicole Lapierre avait nommé les Causes communes de deux trajectoires historiques marquées par la catastrophe. Une plongée qui n’a rien de testamentaire ou de funèbre, car il s’agit bien d’un souffle de vie et de création, désormais transmis. Avant de « retourner au silence » comme Simone Schwarz-Bart y aspire désormais, elle nous ouvre ici un chemin inattendu, vers l’une des plus singulières aventures de la littérature de notre temps, comme nous la résume Yann Plougastel : « Il était une fois une Noire farouche et un petit Juif solitaire, qui vécurent et écrivirent une demi-douzaine de romans, sans voir le temps passer… »

Itinéraires : André et les siens, Simone et André

Je l’ai dit : l’itinéraire d’André Schwarz-Bart, a quelque chose de si inouï en soi, que la seule lecture détaillée de ses soubresauts à peine imaginables, témoigne encore de ce que pouvait être la rapidité du basculement des destinées, quand on naît Schwarcbart dans une famille de Juifs polonais installés à Metz et qu’on a à peine onze ans en 1939 quand la guerre éclate. Quand en octobre 1959, les Français découvrent dans l’émission « Lectures pour tous » de Pierre Dumayet, Pierre Desgraupes et Max-Pol Fouchet cet écrivain au verbe rare, à la voix basse et à l’allure taciturne, nul ne peut réellement se douter tout ce que le récit du Dernier des Justes tient d’une vie bouleversée.

On ne peut pas vraiment imaginer qu’il a déjà derrière lui ce que d’autres ont également connu dans l’horreur. Lors des grandes rafles de 1942, ce seront tour à tour son père, son frère aîné, puis sa mère, sa tante et l’un de ses frères cadets qui seront déportés puis gazés à Auschwitz. « La nuit de l’irruption des Allemands, André a réussi à fuir par l’arrière de la maison et à se cacher dans la campagne environnante ». À quatorze ans, André est déjà un survivant, avec ses trois frères et sa jeune sœur déplacée à Angoulème. Placé au centre Lamarck de l’UGIF à Paris, André va réussir à libérer par lui-même sa sœur Marthe deux ans plus tard et organiser son exfiltration. On est quasiment face à des pages qui relèvent d’un récit rocambolesque, puisque ce garçon va rejoindre à quinze ans les réseaux de résistance de l’Union de la jeunesse juive, avant d’être arrêté puis torturé en 1944 au moment de la libération de Limoges, avant de s’évader et de participer aux combats. Il rejoindra par la suite un bataillon des FTP, avant d’apprendre en 1945 à Paris que sa famille a été décimée dans les camps. Simone a conscience de cet itinéraire tragique : « Tel est l’homme que j’ai rencontré en ce jour d’été devant le métro Cardinal-Lemoine : torturé, inconsolable, en procès avec Dieu. »

Il est devenu aujourd’hui un cliché de manier la figure attendue de l’ « écriture-thérapie » et de celui qui va écrire « pour se sauver ». Car il ne s’agit pas de cela. Simone l’explique à plusieurs reprises, l’entreprise littéraire que le jeune ouvrier d’après-guerre va décider d’entreprendre, consiste en un hommage aux morts : « André avait conçu Le Dernier des Justes comme un oraison funèbre sur une tombe de nuages. Lui, le Juif survivant, le jeune ouvrier, il voulait rendre hommage à une civilisation partie en fumée dans la cheminée des crématoires. » Pourtant, l’attribution du Goncourt fait l’objet de polémiques oiseuses, fort bien rappelées dans ces pages. Au gré des petites mesquineries du monde picrocholin de l’édition parisienne, le nouveau venu qui n’était pas attendu se fait taxer entre autres de plagiat, de misérabilisme voire de trahison de la mémoire de l’holocauste et d’une certaine idée de la résistance héroïque. « Les malentendus, les interprétations enthousiastes mais étrangères à ses intentions, les remarques assassines, les polémiques à rebondissements l’effarèrent tout autant que sa notoriété soudaine. »

André Schwarz-Bart va alors introduire une nouvelle rupture inattendue dans cet itinéraire, puisqu’il va choisir l’exil. On retrouve cette expression presque diaphane qui caractérise l’expression des sentiments dans l’écriture de Simone Schwarz-Bart, pour rapporter sa propre réaction devant ce choix qu’elle respecte, comme une sorte de pacte initial : « Je restai à Paris avec un petit “bonjour tristesse” au fond de moi, mais je savais bien que j’avais choisi un pigeon voyageur ivre d’espace et de liberté. » Toujours liés par correspondance aussi intense que leur relation elle-même, les deux conviennent de respecter cette liberté. Et c’est en Guyane que se joue cet exil dans un premier temps, rejoignant son ami Serge Patient rencontré à Paris dans le cercle des Antillais qu’il fréquente assidument. C’est dans les années cinquante qu’André se lie d’amitié à Paris avec certains Antillais du Quartier Latin chez qui il reconnaît d’emblée une fraternité inexplicable. Au premier rang d’entre eux, Édouard Glissant, primé comme lui par une gloire littéraire précoce, avec le Renaudot en 1958 pour La Lézarde. Un lien qui ne se démentira jamais. Un lien fort, fait d’amitié et d’échanges intellectuels intenses sur l’identité, l’histoire, la littérature. Un dialogue de fond. En Guyane, selon un certain tropisme pour l’anthropologie et l’ethnologie qui lui provient de ses fréquentations parisiennes, il va se passionner pour les communautés maronnes des Bonis et des Saramakas.

Dans le même temps, Simone se définit également dans un entre-deux, et c’est cette relation avec l’écorché vif qui va certainement la conduire à choisir son cheminement. Elle est consciente que quelque chose s’est cassé chez ce tout nouvel écrivain. « Peut-être n’ai-je pas suffisamment pris la mesure de sa souffrance. Être attaqué par les siens le coupait de lui-même. » Et comme par capillarité intime et un dialogue qui aura infusé, Simone va elle-même réaliser le poids de sa propre histoire, celle qui est encore taboue dans sa Guadeloupe natale à l’époque, celle du passé esclavagiste. Après un séjour en Martinique puis un retour à Paris, elle va s’installer avec André en Guadeloupe. Découvrant alors cet autre non-dit, André s’identifie à cette quête, et décide d’entreprendre avec l’aval d’Aimé Césaire, un cycle antillais dans son œuvre, en préparant avec Simone Un plat de porc aux bananes vertes et en son nom, La Mulâtresse Solitude qui paraît au Seuil en 1972.

Au nom de tous les leurs

Agrandissement : Illustration 4

L’aventure qui se profile en cette étape, va finalement relever de trois impulsions : une nouvelle phase de l’œuvre d’André, une aventure de co-écriture avec Simone, et l’œuvre de Simone elle-même. Car ce sera successivement deux chefs-d’œuvre de la part de Simone, deux ouvrages majeurs pour la littérature antillaise (et bien au-delà), avec tout d’abord Pluie et vent sur Télumée Miracle en 1973, puis Ti’Jean l’horizon en 1979. Simone s’est mise en quête à la fois de sa parole et de sa mémoire. Elle explore les registres et les potentiels d’un imaginaire qui se dit, avec l’univers du conte dans le second roman, quand le premier va pousser la remémoration du passé vers ses retranchements. « Il était nécessaire de s’accaparer notre propre histoire, de tourner le dos à l’oubli de nous-mêmes, comme André l’avait tenté en se lançant dans l’écriture des versions successives du Dernier des Justes pour retracer l’anéantissement des siens. » Pluie et vent est aujourd’hui déjà un classique de la littérature caribéenne, qui porte en lui la quête des non-dits de la société de plantation.

Chemin faisant, c’est en effet un souffle conjoint qui conduit cet emmêlement d’itinéraires littéraires, où il s’agit d’explorer pour de bon les soubassements historiques, où lancinent à la fois la Shoah et l’esclavage. Les Schwarz-Bart (qui se sont mariés à Paris en 1961) mènent deux quêtes qui se rejoignent. « Je ne m’attendais sûrement pas à découvrir mon histoire à travers l’histoire d’André, à travers la Shoah. Mais c’est ainsi qu’elle m’est revenue, réactualisée, en quelque sorte. La fuite des esclaves, le confinement des bateaux négriers, les wagons plombés, les chiens dans les camps, dans les campagnes pour nous autres, autant d’horreurs qui se superposaient, se répondaient. » Cette superposition, ce croisement, cette synergie pour tout dire, fondent une incarnation de la Relation, comme l’entend Édouard Glissant quand il parle de « changer en échangeant avec l’autre sans se perdre ni se dénaturer », selon sa fameuse formule. Et il faut lire Simone : « Cela signifiait que la petite Caribéenne à la quadruple appartenance en avait une cinquième en devenant juive, aussi. Dans cette traversée de siècles et d’univers, j’ai pris ma part de ses cauchemars, et il a pris les miens. »

Mais l’époque où les deux écrivains vivent cette Relation, est-elle déjà prête pour tout cela ? Il faut croire que non, puisque la publication d’Un plat de porc au bananes vertes en 1967 déclenche une nouvelle fois les procès en légitimité de ce couple « mixte » pour écrire sur l’histoire antillaise et pour mettre en regard Shoah et esclavage. Les polémiques se feront encore plus vives au moment de la publication de La Mulâtresse Solitude en 1972. André, selon qui « écrire un roman n’a de sens que s’il relie les hommes entre eux », sera à nouveau meurtri par ces attaques souvent racistes. Et pourtant, en redonnant vie à la Mulâtresse Solitude, cette héroïne de l’histoire antillaise, cette compagne d’armes de Delgrès qui se sacrifiera à Matouba devant les troupes françaises plutôt que de se rendre, André Schwarz-Bart aura fait œuvre de précurseur, lui le petit Juif persécuté qui s’était identifié aux persécutions des marrons et qui le premier, a remis en avant la haute figure de Solitude, combattante et martyr. « S’il avait vécu encore quelques années, il aurait pu voir à quel point Solitude est aujourd’hui revendiquée par tous à la Guadeloupe et qu’elle figure comme une pièce essentielle de notre Histoire. […] Je suis heureuse, hélas ! par substitution, et fière de notre travail commun. »

L’amertume que l’on peut légitimement éprouver devant l’incompréhension à laquelle se sont heurtés Simone et André Schwarz-Bart, n’est finalement pas grand-chose devant la postérité de leur(s) œuvre(s). Et il faut lire les dernières pages de ce livre fort entre tous, pour comprendre par la voix de l’un de leurs deux fils, Jacques (devenu un illustre musicien de jazz aujourd’hui), ce qu’aura coûté à André cette incompréhension. Mais pour comprendre aussi combien par ces itinéraires difficiles, André aura acquis à la fin de sa vie une sérénité partagée avec Simone.

Avant d’entendre Simone Schwarz-Bart à l’Institut du Tout-Monde, qu’il me soit permis de paraphraser André Breton quand il avait parlé de « la parole d’Aimé Césaire, belle comme l’oxygène naissant » : la parole de Simone et André Schwarz-Bart, belle comme le souffle même.

Loïc Céry, Institut du Tout-Monde