Agrandissement : Illustration 1

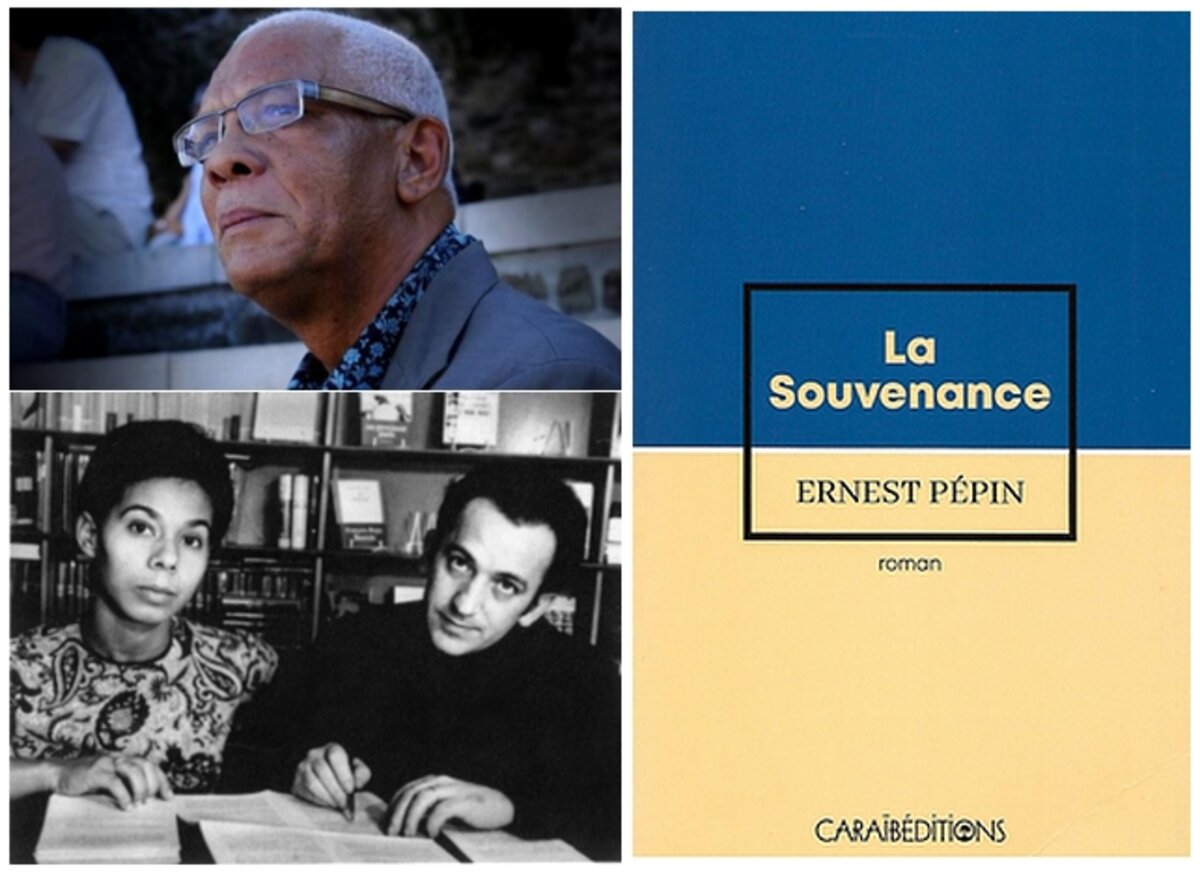

C’est un livre à la fois fort, somptueux et magique que nous offrent Caraïbéditions en cette fin 2019, avec La Souvenance d’Ernest Pépin, « roman » à propos duquel on doit s’empresser de témoigner avant toute autre considération, d’une impossible classification potentielle : récit biographique romancé, reconstitution d’itinéraires, ode poétique – on sera bien en mal de délimiter les frontières de cette évocation émerveillée et lucide, généreuse et sensible, sous la plume de l’un des écrivains fondamentaux de la Caraïbe. Sur la trace fervente d’André et Simone Schwarz-Bart, Ernest Pépin déploie certainement ce qui restera parmi ses œuvres essentielles, un texte à accueillir dans la bienheureuse complémentarité du récent témoignage autobiographique publié par Simone Schwarz-Bart elle-même aux Éditions Grasset, Nous n’avons pas vu passer les jours. Là où la romancière guadeloupéenne avait témoigné d’une vie d’accomplissement, de co-édification et finalement de symbiose avec André Schwarz-Bart (l’auteur du Dernier des Justes), Pépin réussit le tour de force (sans que jamais se fasse sentir le moindre exercice de style) de nous inviter avec une infinie délicatesse, à accompagner les jours de l’un des couples les plus marquants de la littérature mondiale, nous plaçant au cœur de deux consciences des mémoires juive et antillaise. Faut-il parler ici d’une capacité d’anamnèse de la part de l’écrivain avec ces psychés créatrices qui se sont retrouvées embarquées dans un itinéraire commun de création, ou plutôt d’une très subtile connivence avec deux destins unis dans une trajectoire faite à la fois de passion et d’une commune présence au monde ? Il faut croire, à lire ces pages elles-mêmes passionnées, qu’en plus de cette connivence déjà considérable, une autre énergie permet de comprendre le souffle qui anime le récit : la tension réitérée pour Ernest Pépin, d’être une nouvelle fois en quête de la parole juste à propos de la Guadeloupe, qui fut le creuset commun de Simone et d’André qui un jour avaient élu domicile dans cet archipel, en ce lieu de la Souvenance, devenue depuis « Maison des Illustres ». Ce sera ici la souvenance de deux trajectoires unies dans une même destinée faite de vie, de littérature et d’écoute du monde. Le terme de « générosité » est peut-être celui qui permettra à coup sûr de synthétiser le mieux les qualités de l’ouvrage, qu’il s’agisse de la générosité de l’écriture elle-même ou celle de cette invitation à être à notre tour les témoins de ces tracées de vie. Une générosité qui nous enrichit considérablement, et à propos de laquelle on pourra à coup sûr appliquer à Pépin lui-même l’une des conceptions qu’il expose dans les premières pages à propos d’André Schwarz-Bart : « Un homme qui écrit ne travaille pas pour lui-même, il enjambe les barrières, fracasse les cloisons et tout cela pour élargir l’horizon de tous. »

Paroles de conteur

En ouvrant Nous n’avons pas vu passer les jours, Yann Plougastel avait eu cette trouvaille du conte, pour introduire l’histoire de Simone et André : « « Il était une fois une Noire farouche et un petit Juif solitaire, qui vécurent et écrivirent une demi-douzaine de romans, sans voir le temps passer… » Ici, c’est le ferment, à la fois l’enveloppe et le ressort narratifs de La Souvenance qu’Ernest Pépin place quant à lui sous la tutélaire et inimitable verve du conteur antillais, en avant de ses « Tim-Tim, bois sec ! », de ses « Cric, crac », de ses « Est-ce que la cour dort ? » Et il ne s’agit pas là d’un simple recours de façade ou d’un procédé circonstanciel : la parole ici est portée par ce magistère d’évocation et de profération que porte en soi le verbe du conteur, magnifiquement restitué et comme « transposé » en français avec un sens rare de l’équivalence linguistique qu’on a pu voir pratiqué chez Chamoiseau ou Glissant. La parole y court son flot libre et jazzé, avec toute la force de convocation du réel liée à la parole du conteur créole : « Cette parole sans devant ni derrière n’a pas d’auteur connu et je crois bien qu’elle prend sa source dans la mangrove inextricable de l’imagination sans maman de ceux qui charroient le diable par la queue. Orpheline donc et venue de nulle part, elle prétend partager avec vous les amours extraordinaires des dénommés Simone et André. Cela vaut la peine d’être écouté et plus encore entendu car jamais, il n’y eut du la terre du bon Dieu des personnes pareilles. […] C’est cela même que je vais vous conter en mettant sur ma langue un grain de sel protecteur car ceux-là mêmes qui disent n’ont pas l’assurance de porter la vérité. » Et de part en part, le récit de ces trajets de vie sera effectivement soutenu par ce souffle du conteur en quête d’une vérité des consciences d’André le petit ouvrier juif issu de la catastrophe de la Shoah autant que de l’héroïsme de la Résistance, et de Simone la jeune Guadeloupéenne, qui se rencontrent en 1959 à Paris devant le métro Cardinal Lemoine. « Les jeux sont les jeux mais quereller le vrai n’est pas un jeu ! », comme dirait littéralement en créole le conteur, et ce jeu du récit romanesque sera en tout cas ici singulièrement balisé par les épisodes chronologiques de ces devenirs qui convergent à partir de la rencontre initiale. Après l’errance post-mortem d’André auquel accède le récit, on suivra ces devenirs, depuis le Prix Goncourt qu’André reçoit pour ce roman mémorial qui lui avait été si difficile, Le Dernier des Justes, en passant par le départ du couple pour le Sénégal, son passage en Suisse puis son installation en Guadeloupe. Pépin retrace aussi le profond hiatus qui intervient alors dans leur commune volonté de redonner une vie au passé oblitéré de l’histoire des Antilles, quand se font jour de oiseuses polémiques avec la publication par les deux écrivains d’Un plat de porc aux bananes vertes en 1967 et de La Mulâtresse Solitude en 1972. Et il évoque la blessure profonde qu’en gardera André, déjà atteint par les controverses qui avaient parsemé çà et là la réception du Dernier des Justes.

C’est toujours fort de cette verve narrative du conteur que l’écrivain parvient à pister cette secrète aimantation de deux âmes, l’une blessée de la tragédie, l’autre en recherche de son histoire. Et la parole est donnée à Simone, dans des lettres adressées à André et qui disent encore une fusion face à cette incompréhension et même ce racisme, au moment où il va justement choisir de ne plus rien publier : « À mesure que passaient les jours, les mois, les années, je compris avec navrement que tu ne publierais plus jamais de ton vivant – Quelle force il t’a fallu pour rester fidèle à toi-même ! En vérité, rien ne pouvait guérir ce lynchage dont tu fus victime au motif qu’un homme blanc n’avait pas légitimité pour parler des noirs. Et aucune voix amie ne s’est élevée pour te défendre ! »

C’est encore l’énergie du conteur qui permet à Pépin d’intégrer à merveille dans le récit l’évocation des romans de Simone et André, où l’on voit se déployer le foisonnement de ces univers où l’investigation du passé réunit les deux écritures. Les deux chefs-d’œuvre que sont Pluie et vent sur Télumée Miracle et Ti Jean l’horizon sont ainsi incarnés par l’intervention de leurs personnages qui viennent innerver la parole de leurs témoignages, comme il en sera de l’évocation de L’Étoile du matin, l’œuvre posthume d’André que publie Simone en 2009 (sans compter L’Ancêtre en Solitude et Adieu Bogota en leurs deux noms, respectivement en 2015 et 2017) au prix d’un important travail de reconstitution des notes et manuscrits laissés par l’écrivain, et d’une sorte de sacerdoce de continuation de son geste littéraire.

Dans ce souffle des paroles de conteur, dans cette connivence porteuse de questions et d’écoute, ceux qui connaissent l’écriture d’Ernest Pépin ne seront pas surpris de retrouver ici ce qui en fait l’une des caractéristiques, je veux parler de cet étonnant relais du narratif par le poétique où le langage puise souvent une force lyrique particulière. Car Pépin est poète et romancier, et souvent on comprend qu’il serait vain de délimiter les points de passage entre le récit et le pur élan poétique, ce qui dans cet ouvrage conduit à des pages saisissantes. Et ce sera souvent pour parler de la Guadeloupe que le verbe va se faire encore plus ample et plus lumineux, toujours sur les traces des jours de Simone et André. Que dire par exemple de la magnifique évocation de l’archipel au début du chapitre 5, sinon qu’il est empreint d’une sorte de succulent déport du langage, du narratif vers le poétique, qui vous saisit en pleine lecture : « La Guadeloupe dit-on est l’archipel des douleurs. Elle cache derrière ses bois une âme de résistance. […] Parfois, venus de loin, on perçoit les ronflements du temps de l’esclavage quand la mer, toujours inquiète, déroule ses rouleaux comme des tambours de guerre. Elle danse sur la pointe de ses vagues avant d’aller lécher les mancenilliers. Parfois, on la croit femme facile qui soulève sa jupe bleue mais en vérité elle est la sorcière comptable de multiples arrivées. Elle mugit, hurle à tout va, annonce qu’elle va accoucher d’un pardon long comme les siècles. Mer sans repères, étincelante sous ton jupon d’étoile, qui dira ton remords d’avoir vu piller tant de côtes innocentes ? Regarde-moi et conte-moi ton crime, je pétrirai le pain de ton secret et nul confessionnal n’obtiendra mon silence car je divulguerai l’ampleur de tes pêchés. » Quand Pépin parle ainsi de la mer, en ses contradictions, ses mémoires, ses splendeurs et ses horreurs, il me souvient aussi que le poète nous avait fait le don très précieux d’un poème inédit, pour ma revue La nouvelle anabase, « Amers d’Outre-Mers », superbe variation « persienne » qui avait été mise en ligne à l’occasion de l’édition 2018 du Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde, et qu’il est urgent de redécouvrir.

Une offrande poétique à la Guadeloupe

Ce livre n’est pas un prétexte, car il est porté par cette présence essentielle aux côtés de deux âmes qui avaient choisi de se consacrer à un pays, à son histoire et son identité. Mais on y reconnaîtra aussi ce qui mobilise Ernest Pépin depuis tant d’années, je veux dire cette parole d’une quasi-dévotion portée à son pays la Guadeloupe. En lisant ces pages qui sont parmi les plus belles qui aient été consacrées à l’archipel et à ses habitants, j’ai songé à cette mention poignante entre toutes de Saint-John Perse dans Amers, qui porte une périphrase de la Guadeloupe : « Le beau pays natal est à reconquérir, le beau pays du Roi qu’il n’a revu depuis l’enfance, et sa défense est dans mon chant. » Car quand il parle de la Guadeloupe, on sent à chaque mot que Pépin a épousé la présence au monde de son archipel, et qu’il porte en lui l’éclat des « gens de Guadeloupe », des « mounes Guadeloupe » : « Les gens de Guadeloupe […] font leurs affaires, montent et descendent leurs mornes, piquent une crise de colère et brusquement pètent un rire qui va crever les nuages. Ah mounes Guadeloupe ! Imprévisibles, ils se tournent en chiens la nuit venue ou s’envolent comme des menfenils. Haut ! Très haut ! Sans connaître de quels bateaux ils viennent ni de quel tribu il descendent, ils forgent une nation inédite. N’allez pas leur dire qu’ils n’ont pas d’épopées car ils sont sûrs d’avoir planté, sur les habitations, les légendes du quotidien. » Nulle élégie ici, il s’agit au contraire d’une offrande poétique à un peuple : « Les mounes-Guadeloupe ont un don plus fort que l’esclavage et seuls ceux qui ont connu le gouffre peuvent se réjouir autant. » Et éminemment politique, le regard de Pépin est une défense singulière et même altière (cette poétique est à n’en pas douter une politique), quand il emprunte la prosopopée de l’archipel : « Oui, moi Guadeloupe, je ne suis qu’une chiquetaille d’îles mais je suis surtout une parcelle du monde. Une luciole vive prête à éclairer les ténèbres. J’ai la peau hérissée du poisson armé et la chair tendre de l’anguille. Aucune faim ne peut m’avaler car je sais me rendre indigeste. Laissez parler les mal parlants ! Ils peuvent m’appeler outre-mer, région européenne, département français, je sais bien que suis une terre rebelle aux cheveux grainés. J’épouse mes racines aériennes imitant en cela mes mangroves nourricières. » On est tenté, lecteurs, de reprendre après le conteur : « Laissez rouler la parole ! »

En tout cas, l’offrande qui se déploie ici s’appuie sur l’expérience singulière d’une double symbiose que met en valeur avec finesse Ernest Pépin : celle qui a pu unir Simone à André Schwarz-Bart, mais aussi celle qui a pu les lier si fortement à l’identité guadeloupéenne, entendue au sens ouvert et dynamique qui demeure associé à leurs œuvres. En s’identifiant ainsi au destin héroïque autant qu’au martyre de la Mulâtresse Solitude, André aura épousé l’âme de la Guadeloupe, de son histoire et de la résistance à l’oppression qu’incarna la compagne d’armes de Delgrès et sous la plume de Pépin, Simone célèbre auprès d’André cette renaissance de l’héroïne qu’il a favorisée : « Ce que tu as déterré, c’est le minerai des siècles. […] La Guadeloupe réclamait cela. Polonais, juif, Français ne sont que des étiquettes mais en-dessous vit l’homme intégral que tu es, ce bouquet d’humanité à la rencontre de ce pays que je trouve plus grand et plus beau devant ce livre. » C’est reconnaître et célébrer dans le même temps l’inextinguible humanisme qui caractérisa André Schwarz-Bart : « Tu as été totalement, intégralement, l’amour du genre humain. C’est de là que vient la mulâtresse Solitude comme une ode à la souffrance des Guadeloupéens. »

Dans le halo de légende lesté de réel ici fondé par Pépin, les Schwarz-Bart s’élèvent quasiment au niveau du mythe. Et c’est dans le sillage de cette geste chantée de bout en bout avec le souffle soutenu de l’admiration, que les mots de Simone vont refaire le parcours de sa vie, au moment où elle plonge après la mort d’André, dans la densité de ses manuscrits : « Son histoire défile à toute vitesse. Celle d’un Guadeloupéenne apeurée et ravie par les contes créoles. Celle d’une fille qui rencontre, par hasard, un jeune juif qui l’aborde en langue créole. Celle d’une femme guadeloupéenne qui tomba follement amoureuse. Celle du petit juif traumatisé par la Shoah au point de décrocher le Prix Goncourt. Celle d’un couple inséparable ni au Sénégal, ni en Suisse, ni en Guadeloupe. Celle d’un mari qui épouse totalement la cause de sa femme. Celle d’une traversée jumelle du temps. Celle d’une écriture croisée et alternée. Celle d’une histoire collective retrouvée. » Ce sont là les étapes, les aspects et les reflets divers de cette vie de création et de passion fusionnelle pour la Guadeloupe que donnent à voir et à ressentir ce livre intense. Ernest Pépin a réussi à édifier là ce qu’au XVIe siècle on nommait un « tombeau littéraire » à l’endroit d’André le Juste, quand dans le même temps ces mots ardents enveloppent Simone d’une souvenance fertile, aussi vivace et aussi incandescente que peut l’être la Guadeloupe elle-même, lorsque la mer luit en plein midi comme un diamant à la Pointe des Châteaux.

Il faut savoir remercier l’auteur de telles pages, de nous mener vers les très rares sommets de connivence envers la littérature et un pays chanté avec tant de justesse, d’élévation et de force.

Loïc Céry, Institut du Tout-Monde

Ernest Pépin, La Souvenance, Caraïbéditions 2019. 209 pages. https://www.caraibeditions.fr/