Agrandissement : Illustration 1

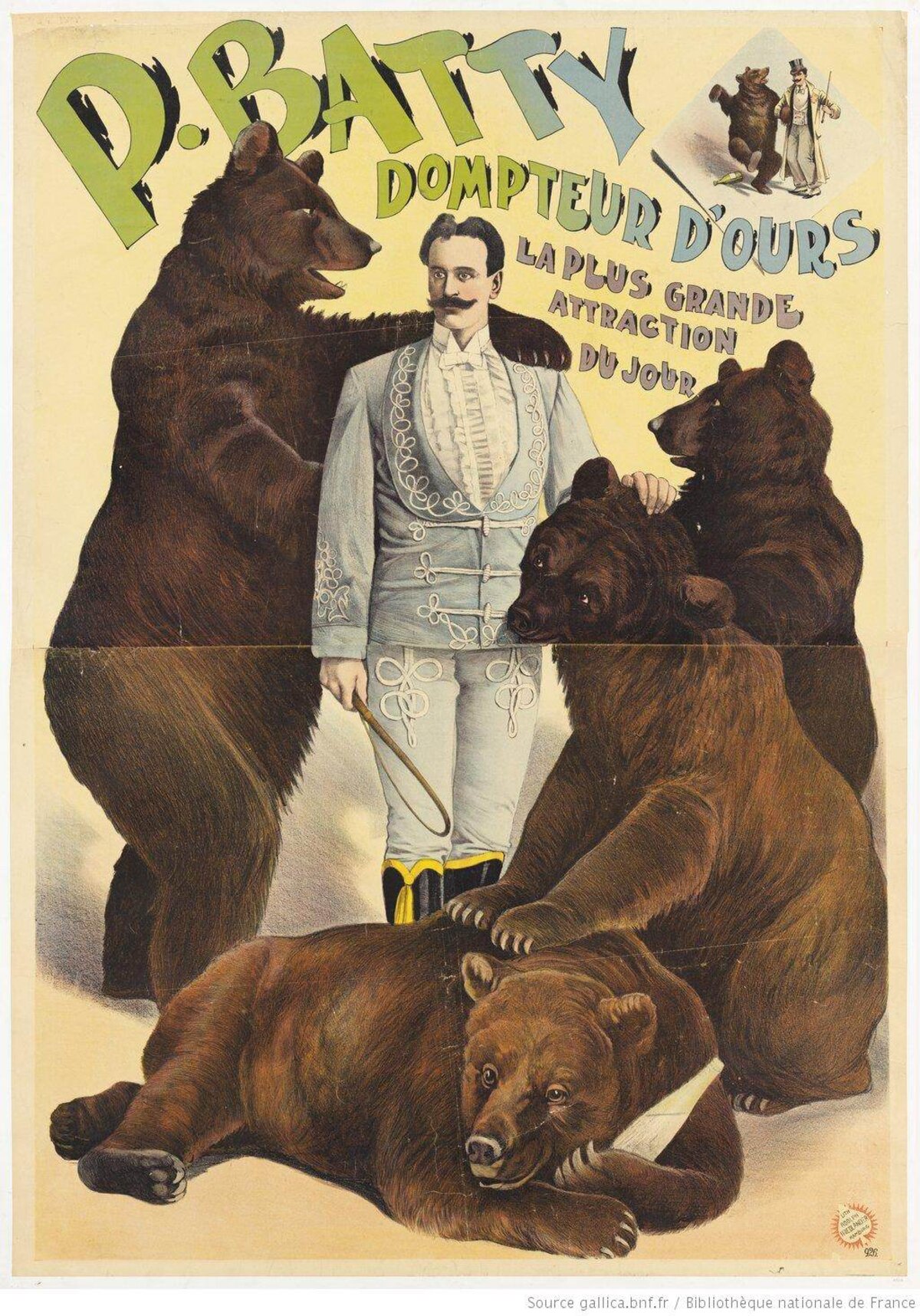

Je me souviens de la peau de l’ours. Non pas que je l’ai vendue, ni achetée à un quelconque chasseur et je jure, ce qui s’appelle jurer, que je n’ai jamais tué de plantigrade malgré ce qui est généralement conseillé de faire avant de se lancer dans une transaction concernant sa fourrure. Non, la peau de l’ours, simplement, j’ai dormi dessous. Des semaines durant. Plusieurs mois, même : de mi-février à fin juin 78 ou 79. Blottie, au chaud sous son poids considérable et sa douceur un peu rêche. Je plaçais la gueule de l’animal du côté de mes pieds (ses yeux cousus, sombres, brillants, son museau béant) et j’avais les deux pattes arrière m’enserrant le cou en écharpe au gré de la tiédeur de la nuit. Tête bêche, en somme. Avec un ours. Notre ours. Il Osso. Notre mascotte. Celui que nous faisions danser au rythme des tambourins et des pipeaux sur les marchés et les places en fête. Celui qu’on tenait par la cheville dans une fausse chaîne et qui se balançait, battant des mains. Autour d’un feu que nous avions allumé et qui à lui seul attirait les badauds comme des phalènes autour de l’abat-jour. La nuit venue, sa peau était ma couverture, ma tente, mon abri.

C’est que même à Florence, au printemps, les nuits sont fraîches et les appartements situés dans de vieilles maisons aux murs épais mal équipés pour chauffer. Etait-ce bien moi qui jouais les saltimbanques en Toscane, à agiter mes grelots vêtue d’un pantalon d’Aladin bleu imprimé d’étoiles et de lunes dorées ? Etait-ce moi cette silhouette frêle que l’Ours feignait d’enlever, soulevait d’une patte puis lançait sur son dos comme un fétu de paille tandis que Lena, vive comme une flamme, dansait et faisait la roue autour du brasier et que Paolo, enturbanné d’or, jouait du luth ? Etait-ce bien moi qui riais, chantais, me lançais dans une ronde échevelée avec la belle Antonia aux yeux d’ambre, Daniele, Luigi l’ « osso » (ours), Giorgio son « montreur », tandis que Gabriela et Ancilla tiraient les cartes aux passants ou lisaient les lignes de leur main ? Incontestablement, même si la plupart des gens connus plus tard auraient eu du mal à l’imaginer et moi-même parfois. La peau de l’ours, j’étais chargée de son entretien aussi, la brossais soigneusement à chaque retour. Et devais parfois tirer l’aiguille, une grosse, courbée et enfilée d’épais fil brun de tapissier, pour ravauder ses possibles acrrocs ou renforcer ses coutures avant une nouvelle sortie.

Agrandissement : Illustration 2

On était à la fin d’une décennie qui avait pesé son poids d’insouciance. A Paris, j’étais entre deux amours, entre deux jobs, entre deux facs, entre deux avenirs, bref entre deux eaux. Il me fallait prendre de la distance, réfléchir. Tu as tout l’avenir devant toi. Surtout ne le gâche pas. Alors j’avais bouclé mon sac, noté quelques adresses au petit bonheur et j’étais partie pouce en l’air et droit devant…. ce que, je l’avoue je ne referai plus de façon si aventurière maintenant. Mais c’était ces temps déraisonnables où on avait mis l’espoir à table, où on prenait les loups pour des anges (*). Et surtout, où on n’avait peur de rien… Grenoble, d’abord, le temps de passer quelques jours chez des amis vivant dans une sorte de communauté grouillant de rires d’enfants dans ce qui était à l’époque une cité-pilote et s’est bien délabrée depuis. Puis Bologne et ses arcades, ses rues magnifiques, son histoire et son éclat à l’époque dans une sorte de firmament urbanistique. Une mésaventure un soir, des pas précipités, une cavalcade, un coup de sonnette, une main secourable. Grazie mille. Prego. Grazie, oh tellement grazie si vous saviez ! Bref, le lendemain, je rebouclai mon énorme baluchon et gagnai Firenze en train. Et là. Là, ma Renaissance, ma joie, mon Quattrocento rien qu’à moi. Cap sur la minuscule pension Mona Lisa… où je ne resterai que quelques jours à peine. Les rencontres. Ces magies du hasard.

Elle s’appelait Lena et était née en France, près de Dunkerque, mais de son enfance, de son départ, elle préférait ne plus trop parler à cause d’un oncle maternel, de ce qu’il lui avait fait et que personne n’avait voulu croire. Elle était prodigieusement grande, maigre, souple et vive. Elle avait un nez en trompette et un petit chignon haut perché qui faisaient irrésistiblement penser aux danseuses de Toulouse-Lautrec. Une voix de stentor avec un accent ch’ti à couper au couteau. Elle animait des ateliers de danse et d’expression corporelle dans les écoles de la région. Lui se nommait Paolo et était né en Ombrie. Il portait de petites lunettes à montures de métal qui lui donnaient un air d’intellectuel russe, avait une voix douce, une auréole de cheveux blonds et frisés et travaillait comme « statale » : entendez fonctionnaire des collectivités locales, ce qui le faisait partir très tôt, vers 6h30 heures le matin, mais rentrer, sa journée bouclée vers les 13 heures et des poussières. Il jouait de la flûte traversière, aussi, et du luth et affectionnait les chemises à carreaux, type bûcheron. Ils s’aimaient. Le temps d’un café, on était tombés amis. J’étais restée.

Autour d’eux, il y avait Gabriela, la nièce (je n’ai jamais vraiment compris de qui), Ancilla et Luigi (celui qui habitait la peau de l’ours), les deux quasi-jumeaux : Giorgio et Corrado (des amours d’ogres), Hillaria et Leonardo (qui se fâchaient, puis se remettaient ensemble, puis se refâchaient, etc.), Patrizia (folle de psychanalyse et notamment de Jung, apparemment très en vogue à l’époque en Italie), Sergio (un autre « statale » à la magnifique voix de baryton), Lauriano (sculpteur mais aussi un peu metteur en scène à ses heures, le tout aux crochets de son épouse qui bossait en usine comme Lena me l’apprendra plus tard), Daniele, Antonia…. L‘appartement ne désemplissait pas. Des cris, des rires, des verres qu’on remplit, des chants, aussi, dans l’immense cuisine chaleureuse, dans les arrière-salles de restaus, sur le parvis de Santo Spirito ou ailleurs. Comme ce canon inspiré entonné à pleines voix la nuit tombée dans le petit bois au-dessus de Fiesole la veille de mon départ. Moments de grâce. Mais nous n’en sommes pas là. Le téléphone sonnait. « Si, pronto ? » La voix de Lena se répercutant sur les dalles du couloir. Vieni ! Tutti ! Allez, venez tous, on y va….

Je me souviens de Florence. Je me souviens du café Dante où je me réfugiais lire ou écrire à mes amis de Paris. Je me souviens de la monumentale poste centrale où j’allais chercher mon courrier poste restante. Je me souviens du jardin des Boboli, tout proche, de sa fraîcheur, de ses bosquets. Je me souviens du Palais Pitti et des Offices dans lesquels je pouvais aller et venir comme je voulais grâce à ma carte d’étudiante internationale. Un ou deux tableaux à la fois. Les contempler à me fondre dedans. Puis repartir les digérer sachant que je pourrai revenir plus tard les revoir ou découvrir ceux de la salle d’à côté. Je me souviens de San Miniato al Monte et du chemin pour y grimper, son muret et derrière, l’argent mat des oliviers. Je me souviens de la gigantesque manifestation féministe partie de la place Santa Maria Novela après qu’une bande de jeunes hommes ont été innocentés à Rome d’un viol collectif pourtant avéré. Je me souviens du marché San Lorenzo, de la bresaola, des grappes de provolone et de la ricotta. Je me souviens des hippies vendant leur bimbeloterie sur les trottoirs du Ponte Vecchio. Je me souviens de l’Asti spumante bu dans des gobelets en carton sur la terrasse du Pitti avec un étudiant hollandais pour fêter notre anniversaire commun. Quand l’argent vint à manquer, on me dégotta un poste de répétitrice de français au lycée du quartier. Je me souviens de la boutique sombre et voûtée dans laquelle Gabriela et Antonia vendaient du tissu au mètre, une paire de ciseaux accrochée à la ceinture. Je me souviens des odeurs d’essence et de cambouis du grand garage Pinelli où Ancilla travaillait comme aide-comptable. Je me souviens du tailleur de pierre du rez-de-chaussée, qui commençait à jouer du burin dès 8 heures du matin.

En italien, on ne dit pas « être » tailleur de pierre, vendeuse, aide-comptable, fonctionnaire, animatrice, enseignant, on dit « faire le » vendeur, aide-comptable, fonctionnaire, enseignant…. La différence est de taille. La différence est fondamentale. Luigi, notre ours, « faisait » le maçon. Il « faisait » l’ours, mais il « faisait » aussi le maçon. Avec la même conviction. Et moi, je « faisais » juste une pause entre deux vies. Mais c’était aussi la vie. Porca Madonna, qu’est ce que c’était la vie ! Je les ai tous revus, bien sûr. A Paris. Ou à Florence quand j’y suis retournée. Puis les mailles se sont distendues. Le principe de réalité a pris le dessus. Le temps a passé. Et tout s’est peu à peu détricoté. La vie.

Pourquoi je vous raconte tout ça ? Est-ce un lieu ou une époque que je voulais évoquer ? Est-ce le Florence que j’ai vécu ou la fin des années 1970 que j’avais envie de vous faire partager ? Vous avez peut-être connu l’un ou l’autre ou peut-être les deux ou peut-être pas. Mais ce n’est pas ça. C’est juste une sorte de dénominateur commun retrouvé. Le fil. Le parfum de ces années. Ce goût qu’on ne devrait jamais perdre : celui de l’insouciance, de la légèreté, de la liberté. De toute urgence le réinventer. Au lieu de faire le contraire.