Agrandissement : Illustration 2

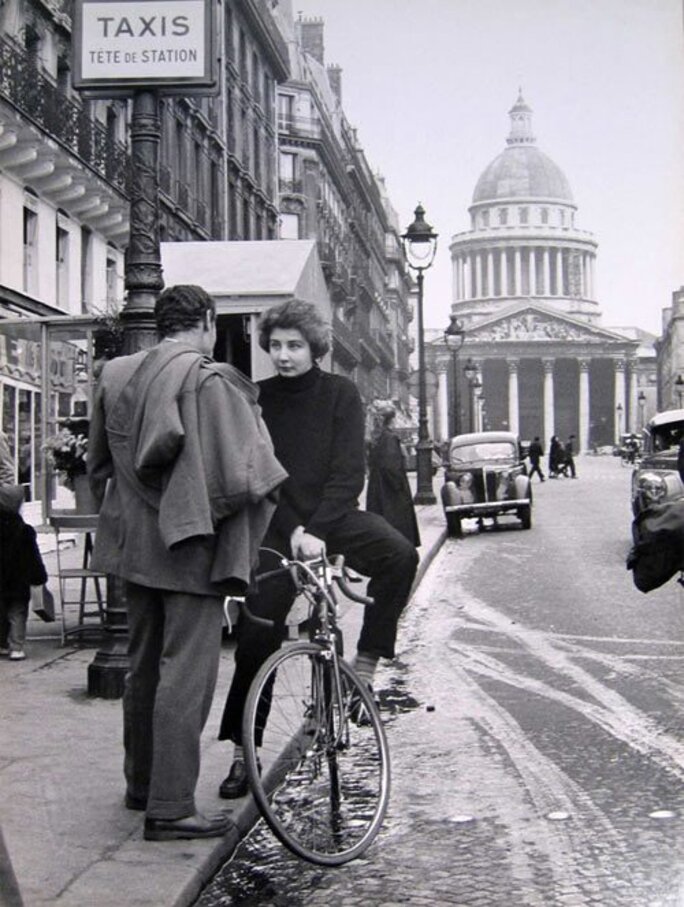

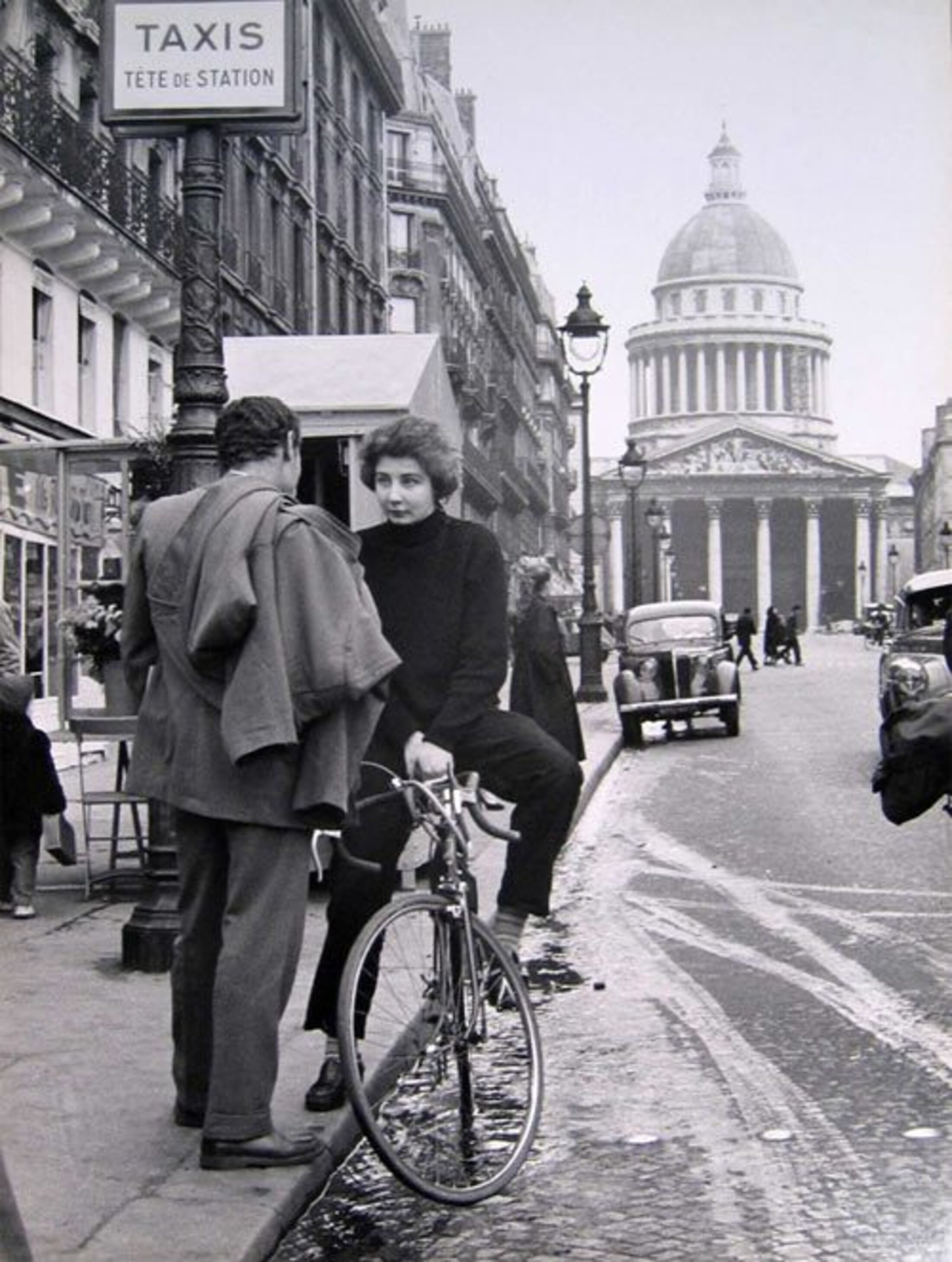

Je me souviens, à l’angle du Boulevard Saint-Michel et de la rue Soufflot, là où il y a maintenant un MacDo, le bistrot où nous nous retrouvions s’appelait « Le Mahieu ». Il était grand et plutôt sombre mais on s’y sentait bien. C’était l’endroit rêvé pour disséquer « Leo The Last », « L’Aveu », « Mort à Venise » ou « Andreï Roublev » en sirotant des petits noirs bien serrés et en s’empiffrant de Gauloises bleues. Ce soir-là, nous avions vu « La Clepsydre » de Has, nous étions les derniers et nous sentions un peu paumés. Vous aviez jeté votre duffle coat sur mes épaules parce qu’il faisait froid. Puis vous m’avez accompagnée à la gare du Luxembourg pour prendre mon train sur ce qui ne s’appelait pas encore RER B mais ligne de Sceaux et desservait Arcueil, Gentilly, et ainsi de suite jusqu’à Robinson. Le wagon était souvent vide, le soir. C’était ma ligne Crusoë.

Agrandissement : Illustration 3

Ces années-là, les filles portaient les cheveux longs et des jupes made-in-india, les garçons des vestes US et presque tous des sabots. Polnareff chantait « Love me, Please, love me », on écoutait indifféremment Deep Purple, Leonard Cohen, Melanie, Arezki-Fontaine, Ferré ou Barbara. Ces années-là, même les Krishna, devant le Cluny, faisaient presque couleur de fête avec leurs saris et leurs clochettes. Et les « Enfants de dieu » - qu’on n’appelait pas encore la secte des Raëliens et n’avaient pas encore été accusés de pédophilie - gratouillaient dans le métro des chansons un peu débiles sur le bonheur d’être là. Tout était un peu sentimental et bariolé. Et le président de la République himself avait reconnu avoir pleuré devant « Mourir d’Aimer » avec Girardot dans le rôle de Gabrielle Russier.

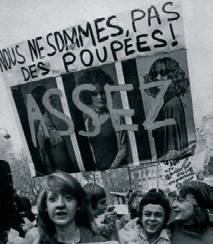

Impossible de parler de ces années-là sans parler des femmes, de leur combat, de la lutte pour la contraception, pour l’égalité, pour ne plus être de simples potiches et conquérir le pouvoir de dire non. Les manifs se succédaient. Une des plus originales - et sûrement oubliée - s’était appelée « La Nuit est à nous » , contre, la quasi-impossibilité de circuler de nuit pour les femmes - ou bien alors « à leurs risques et périls » comme ne manquaient d’ailleurs pas de le rappeler les commissariats lorsqu’une plainte était déposée. Je me souviens, ça avait été une manif nocturne mais très lumineuse, très gaie. C’est là que j’ai entendu pour la première fois ce mot : « sorellité ». Vous aviez eu envie de m’accompagner mais nous nous sommes perdus dans la foule. A moins que vous n’ayiez renoncé par timidité.

Dans les communautés en Lozère, les couples essayaient avec plus ou moins de bonheur de s’initier à l’amour libre tandis qu’à Paris, du côté de Saint-Merri, les crèches parallèles pullulaient.« Libres enfants de Summerhill » s’affichait à la vitrine de toutes les librairies. L’enfant était en train de devenir une personne. Et, juché sur les épaules de ses parents, il était le roi incontesté des manifs et des fêtes gauchos. Car des manifs et des fêtes, il y en avait : contre la destruction des pavillons des Halles, contre Franco, Pinochet… Une des plus spectaculaires avait été la fête dite des « culs-nus » à Tours, pour protester contre le maire, Jean Royer, qui avait fait interdire la projection de films « osés » dans « sa ville ». Les participants avaient dansé une journée entière, ayant pratiquement tous enlevé d’abord le haut puis le bas. Au rythme de la samba ou de la bossa-nova.

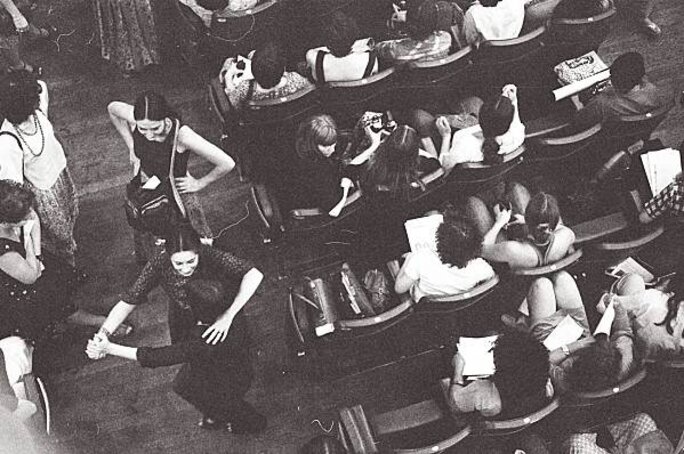

Je me souviens, c’était aussi les grandes heures de l’antipsychiatrie. A l’UER de sciences humaines de Paris-VII, on apprenait pêle-mêle qu’il n’y avait pas de « fous », seulement des « autres » que l’inconscient existait et qu’il était partout, que le pouvoir et l’autorité sous toutes leurs formes se nichaient même entre les lignes, que le «groupe » n’était que le cousin pas très éloigné de la « meute », des tas de choses comme ça. On lisait du Deleuze, du Guattari, on étudiait « Moi, Pierre Rivière ». Parfois, on partait même passer un week-end à la clinique de Laborde, copiner avec les « pas fous » qui élevaient des poules et des lapins, tutoyaient les médecins et cuisinaient à tour de rôle pour tout le château… Mais un des professeurs de psycho s’était suicidé un soir, après les TD.

Agrandissement : Illustration 17

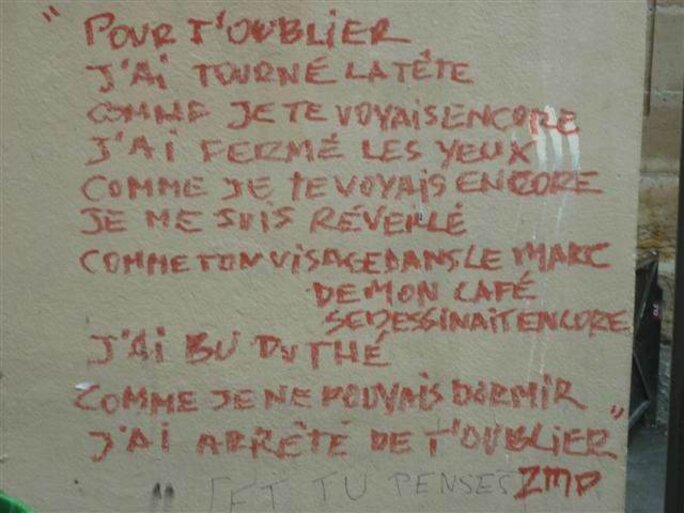

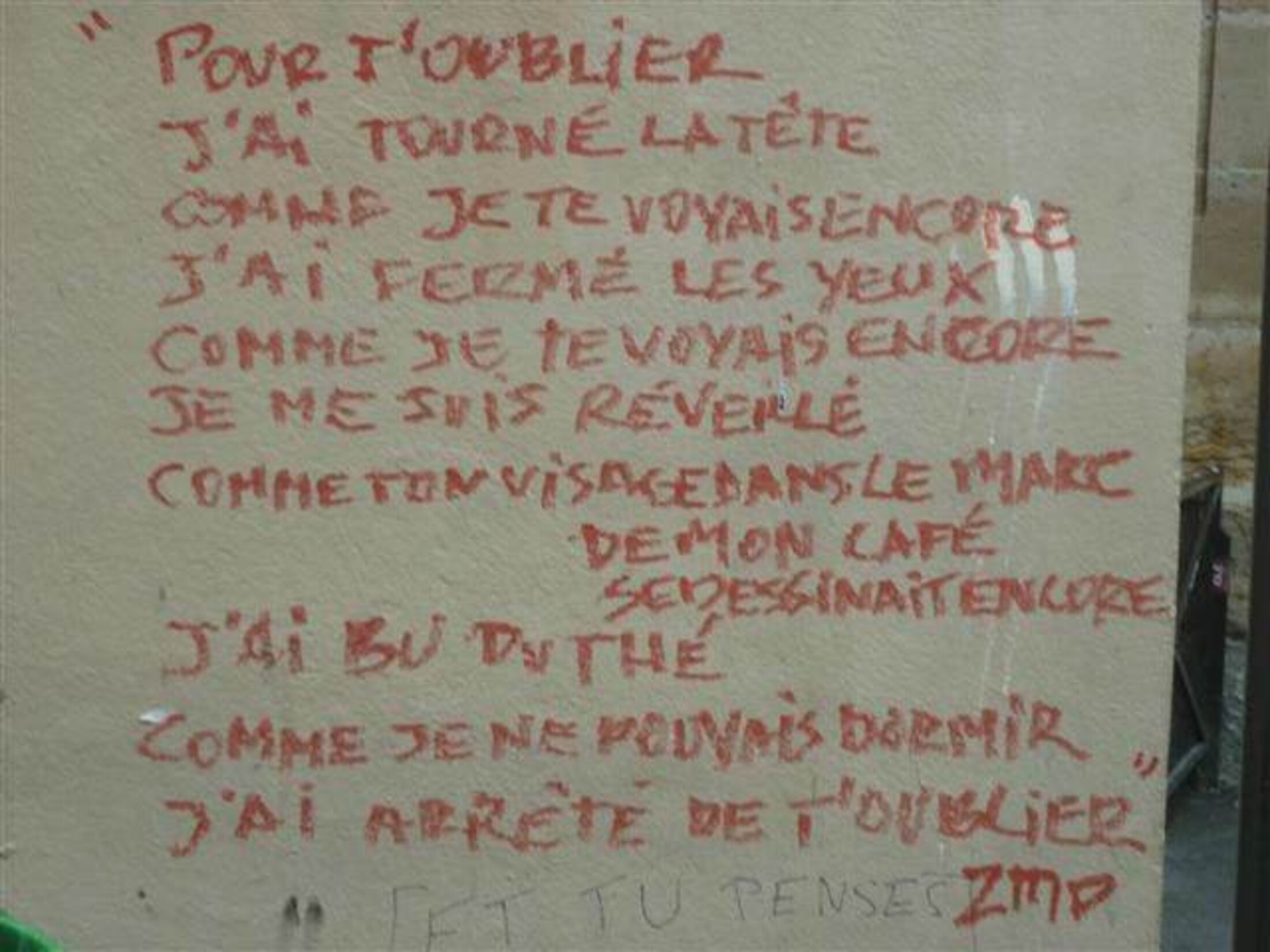

Ces années-là, c’est vrai, il y a eu du festif, mais aussi du terrible. Du sang, des fleurs, de l’espoir, et des larmes. N’est-ce pas toujours comme ça ? Je me rappelle pêle-mêle le Sahel, la junte au Chili, la guerre du Kippour, le Watergate, le premier et le deuxième chocs pétroliers. Mais c’est dans cette décennie aussi que l'Espagne, le Portugal et la Grèce ont fait leur transition vers la démocratie. Je me souviens du procès de Bobigny et de Gisèle Halimi. Trois ans plus tard, Simone Veil, ministre de la Santé, parvenait à ce que la loi sur l’IVG soit promulguée. Au même moment, la guerre du Vietnam prenait fin. Delphine Seyrig épluchait longuement des pommes de terre dans « Jeanne Dielman » de Chantal Akerman. Ça n’a aucun rapport. Mais je m’en souviens aussi. Vous veniez alors de quitter Paris. Et aucun de nous ne savait que nous ne nous reverrions plus. Et que ce dernier café partagé au Mahieu ferait un jour figure d’adieux. Vous m’aviez offert un disque de Violetta Para, et un autre, où Kathleen Ferrier chantait du Gluck et du Purcell. Je les ai toujours.

Je me souviens de Pierre Overney. Je me souviens de Janis Joplin ou de Jim Morrison. Je me souviens de Victor Jara. Je me souviens de Duke Ellington, d’Anna Magnani, de Pierre Dac ou de Pablo Neruda, tous disparus ces années-là. On commençait à découvrir Soljenitsyne. Je me souviens de bottes rouges que je m’étais offertes et que j’adorais au point de les contempler encore, le soir, une fois couchée, adossée à l’oreiller. Je dévorais « La Storia », d’Elsa Morante. Ou « Le Carnet d’Or » de Doris Lessing. A moins que ce ne soit déjà, encore et toujours Carson McCullers. Le soir du 2 avril 1974, lors de la mort de Pompidou, il y eut soudain interruption des programmes sur toutes les chaînes. Le film diffusé ce soir-là était « L’Homme de Kiev » de Frankenheimer. J’ai toujours adoré Alan Bates et Dirk Bogarde. Ce film non plus, je ne l’ai jamais revu. Alan Bates est mort à Londres en 2003 d’un cancer du pancréas.