« C’est peut-être mon côté juif méfiant, mais je n’ai aucune envie d’être défendue par Le Pen ». Avec dérision, Naruna Kaplan de Macedo résumait, dans une lettre sensible à ses fils, l’entrelacs de dilemmes qui se présente aux juives et juifs français ces jours-ci. Dimanche 12 novembre, l’extrême droite déshonorera de sa présence - hypocrite et instrumentale - la marche contre l’antisémitisme.

Face aux récupérations, aux hypocrisies, aux révoltes sélectives, depuis des semaines, à gauche, certain·es tentent de construire une lutte à soi. Malgré leurs nuances, et parfois leurs désaccords indépassables, contributrices et contributeurs tracent une voie lumineuse dans un monde d’horizons assombris.

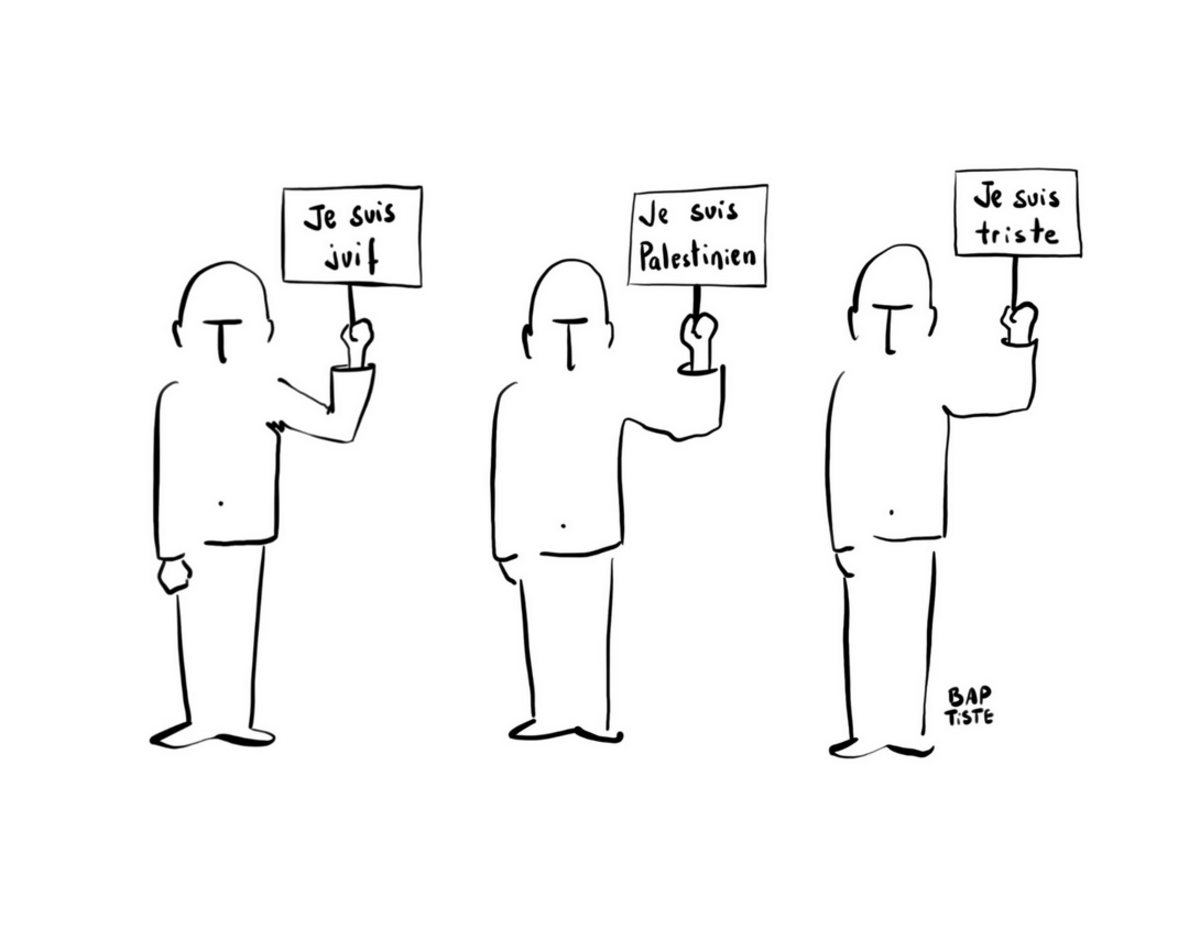

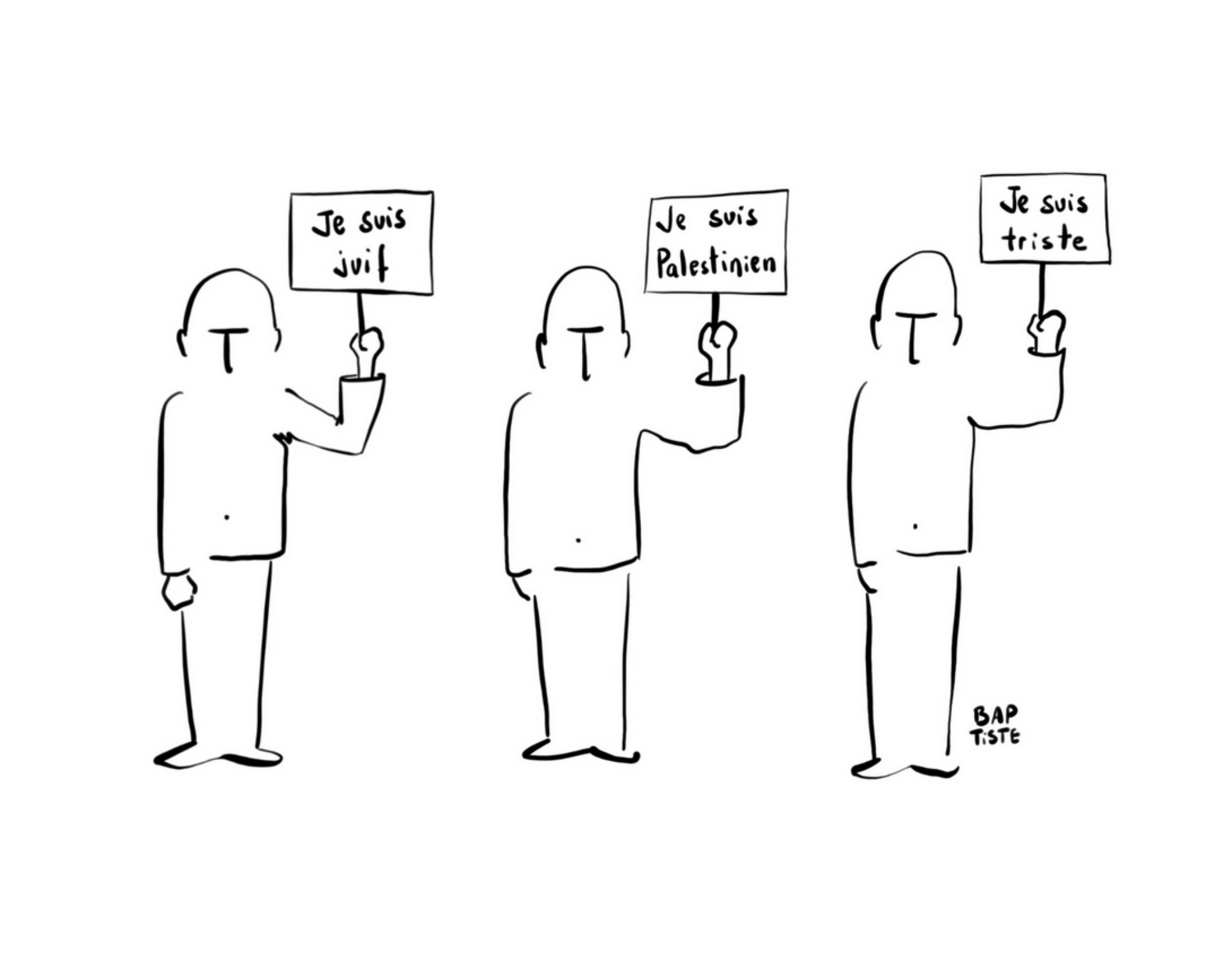

Agrandissement : Illustration 1

«…en croyant que l’ignorer, c’est l’empêcher d’exister ».

Crescendo d’actes antisémites, traque de juif·ves dans un aéroport du Daghestan, confusions : le climat « plonge légitimement les Juifs et Juives de France dans l’angoisse et la colère. », pour Tsedek, un collectif de juif·ves décoloniaux. C'est dans ce contexte qu'un rassemblement en commémoration des pogroms anti-Juifs fomentés par les nazis le 9 novembre 1938 a été organisé ce jour par le RAAR.

Dans cette atmosphère, Liza Hazan, étudiante juive, a alerté, dans une lettre accusatoire, sur les latences de la responsabilité collective : « Je vous en veux de vous taire ». Ce « vous », ce sont, notamment, ses professeurs, qui éludent, escamotent, refusent d’aborder les sujets de front. Elle les blâme « de ne plus voir certains élèves dans vos cours, ou bien d’apercevoir des larmes, des crises d’angoisse, des visages ravagés, sans sourciller », de « ne pas aborder l’antisémitisme, de ne pas aborder l’islamophobie, de fermer les yeux sur le racisme, en croyant que l’ignorer, c’est l’empêcher d’exister. »

Pour un « terrain politique respirable » à gauche

Dans cet entremêlement de silences, celui d’une partie de la gauche — parfois de « leur » gauche — apparaît comme le plus douloureux pour les personnes juives qui s’expriment dans le Club. « Je n’en peux plus de voir la droite occuper le terrain de la dite “lutte contre l’antisémitisme” », écrit aussi Volia Vizeltzer dans une lettre. « Vous [la gauche] nous avez abandonnés en rentrant dans le jeu politicien immonde de la droite qui consiste à faire de la lutte contre l’antisémitisme un élément de langage partisan. » C’est aussi ce dont parle Olivier Tonneau, dans une lettre sans détours à la France Insoumise sur l’antisémitisme. Ou encore les Juives et juifs révolutionnaires, quand ils évoquent l’absence de « terrain politique respirable » à gauche.

Ces derniers, qui parviennent, dans un océan de confusions, à maintenir à flot la barque d’une réflexion claire, conséquente et de gauche sur l’antisémitisme, écrivent dans leur dernier texte leur répudiation des tartufferies d’une extrême droite qui, malgré des apparences captieuses, se repaît des haines : « Nous sommes mis·es en danger par l’extrême droite, qui prétend défendre les Juif·ves de France. Croire que cela puisse être le cas serait faire insulte à la mémoire de nos ancêtres. Il ne s’agit que d’une basse manœuvre politique pour mieux avancer leur racisme et leur islamophobie. Nous invitons les membres de la communauté juive à ne pas croire ces stratégies opportunistes et à s’en dissocier. »

« Nous sommes mis·es en danger par l’extrême droite »

« En France comme en Israël, la lutte contre l’antisémitisme est détournée par les pouvoirs publics et utilisée comme un outil de légitimation de politiques autoritaires et racistes », ajoute le collectif Tsedek, qui insiste sur ce devoir de défiance ; « l’antisémitisme apparaît comme un mal anhistorique, et l’antisionisme comme sa forme réactualisée ». Prenant acte de ces confusions savamment organisées par des forces politiques qui, selon elles et eux, ne sauraient avoir réellement à cœur la fin de l’oppression antisémite, ce collectif tient à nouer indéfectiblement, dans un même mouvement, le refus de l’antisémitisme et la défense des Palestinien·nes endoloris par des décennies de colonisation, et massacré·es par le gouvernement israélien.

Mais pour Volia Vizeltzer, bédéaste et militant juif de gauche (également invité dans l'émission A l'air libre du 9 novembre), c'est aussi l’assignation forcée dont il faut se méfier, le « pas en mon nom » imposé par d’autres, qu'il évoque dans des vignettes éclairantes (« Il veut dire quoi en réalité "mon nom" ? »). Ce trope antisémite de la « double allégeance », laquelle laisserait entendre que les juif·ves seraient « collectivement responsables des agissements » des agissements cet État. Si ce jeune militant se sent « symboliquement » arrimé à l’État d’Israël pour des motifs historiques — cet État refuge qui aurait pu empêcher à ses ancêtres polonais d’être massacrés —, il y a un fossé, raconte-t-il, avec un éventuel attachement politique. Et encore moins une coresponsabilité « parce que juif ». Avec, donc, une sorte d'enrégimentement par essence, qui viendrait enrôler les juifs du monde dans les choix meurtriers d’un État colonial.

Pour Tsedek, au contraire, c’est l’État d’Israël lui-même qui crée les conditions d’une embuscade politique, aux dépens des juives et juifs anticoloniaux : « les crimes de guerre répétés d’un État se revendiquant être celui de tous les Juif·ves ne sont pas sans effets sur la perception des Juif·ve·s dans le monde. »

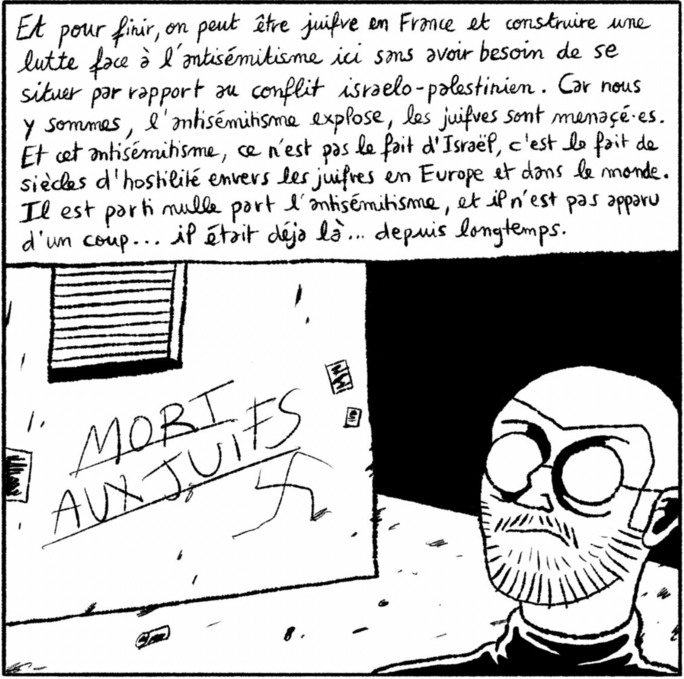

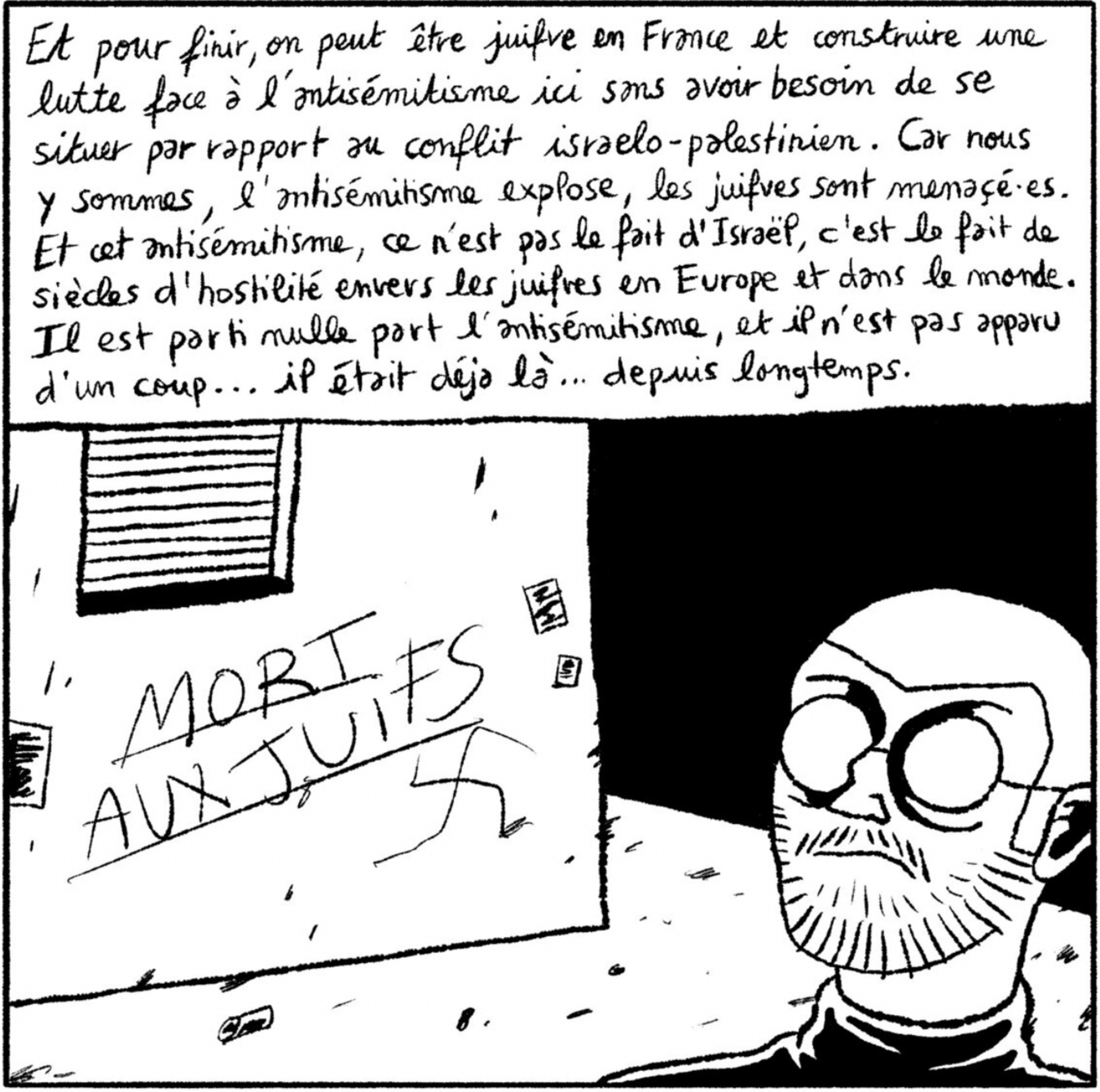

Agrandissement : Illustration 2

« Je préfère me dire que je suis en partie responsable »

Et cet embrigadement se ressent, ça et là, dans les textes que nous recevons, comme un fardeau qui pèse sur les identités juives : « On peut signer des pétitions. En tant que Juif·ve. Not in my name. Là encore, c’est déjà ça. », concède Naruna Kaplan de Macedo ; « mais évidemment que c’est bien trop peu. Alors on s’indigne et on s’en veut. On est furieux et on a nulle part où jeter sa colère. Sauf contre soi-même, parce que si on en est là c’est aussi parce qu’on a pas assez fait, forcément. Je préfère me dire que je suis en partie responsable plutôt que de me dire que la faute est tellement loin que je n’y peux rien. »

Dans ce nœud de désaccords, où deux conceptions de l’identité s’affrontent, ces écrits, notamment ceux des collectifs, dessinent malgré eux des lignes communes. Quelques jours avant la marche contre l'antisémitisme, rappellent les JJR, « ne pas aller dans le sens d’une fracture entre les Juif·ves et les autres minorités victimes de racisme en France est une nécessité absolue, rappellent les Juives et juifs révolutionnaires dans leur dernier texte. Cette fracture que l’extrême droite souhaite profondément, nous devons tout faire pour l’éviter et les voix de gauche sont indispensables à nos côtés. » Pour éloigner ce péril de brisures irréparables, cette lutte « ne doit pas, non plus, s’inscrire dans l’action d’un gouvernement engagé dans le tournant autoritaire et islamophobe », complète le collectif Tsedek.

Ces contributions, malgré leurs divergences, présentent un arsenal de principes clairs. Le refus de la spirale concurrentielle entre les minorités opprimées ; l’idée qu’un même écosystème nourrit les racismes ; l’impératif de dénoncer tout à la fois l’antisémitisme et son instrumentalisation. Le refus de l’hétéronomie, en somme : récuser les injonctions exogènes (par la droite et l’extrême droite) à combattre l’antisémitisme, et les tartufferies éhontées de ces forces politiques antithétiques avec le combat de l’égalité. Fabriquer, parmi les forces de gauche, une lutte qui leur ressemble.

Les récits qui nous parviennent racontent, enfin, le trouble précaire des frontières de l’identité, et disent la force de l’autodéfinition. Pour Naruna Kaplan de Macedo, « être juif, être juive, pour moi, c'était forcément se mettre au service de la justice ».