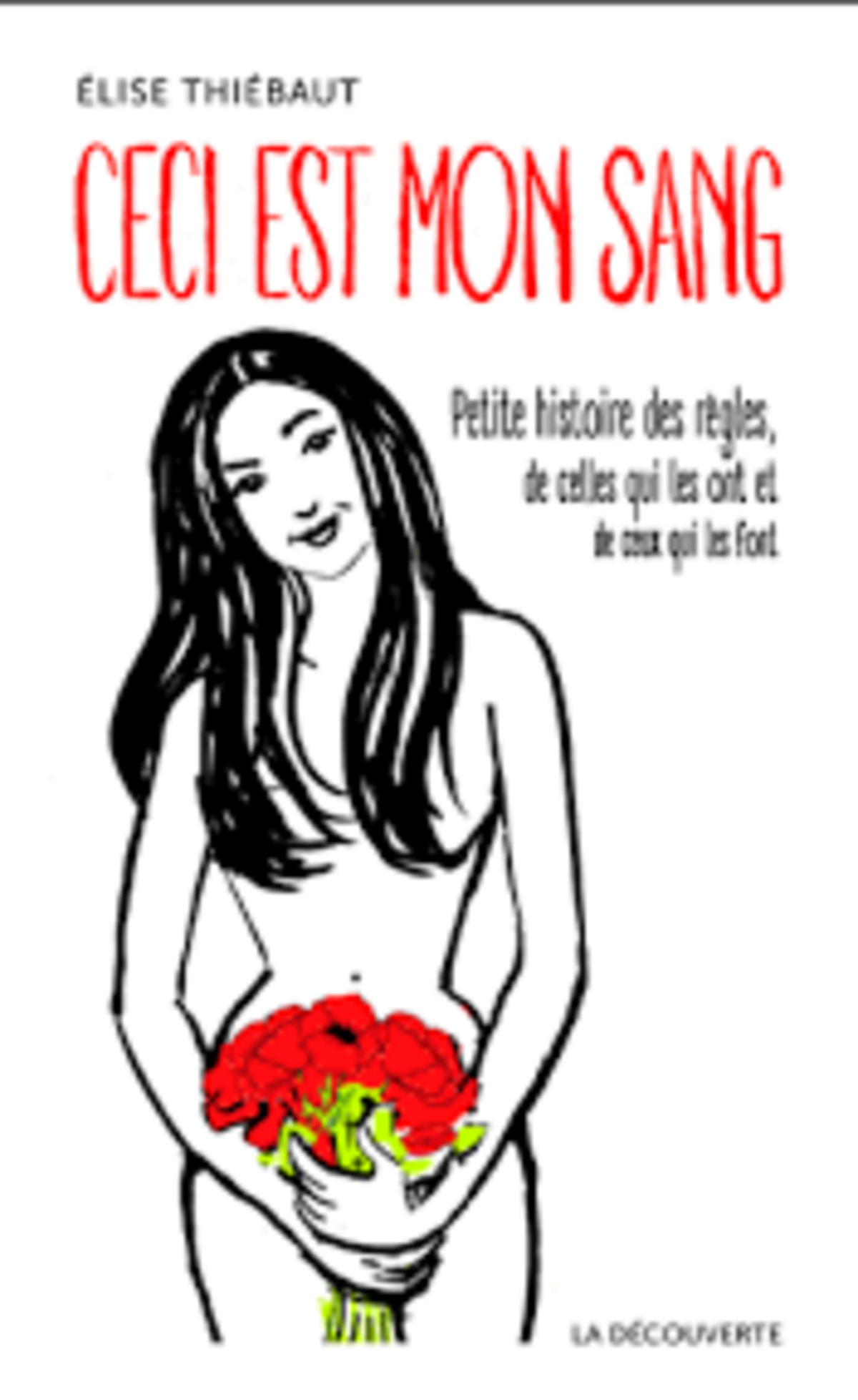

A l’heure où les boussoles politiques sont à peu près toutes déréglées, l’Hebdo du Club vous propose de faire un pas de côté et de réfléchir sur « les règles », un sujet décalé, encore profondément tabou, mais ô combien philosophique, avec Elise Thiébaut une blogueuse du Club hors pair, auteure de « Ceci est mon sang. Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font », un essai sorti en janvier, aux éditions la Découverte.

Abordé du point de vue intime, linguistique, anthropologique, religieux, et médical, l’auteure a documenté exhaustivement ce sujet et déconstruit les représentations liées à ce stigmate.

La question des règles, des ragnagnas, des fleurs, des ourses, bref du sang que les femmes en âge de procréer perdent tous les mois (sans en mourir !) comme le dit avec drôlerie et pertinence Elise Thiébaut, ouvre un champ de réflexion aussi immense qu’inattendu. Les cellules-souches dans le sang menstruel, apprend-on par exemple, ont un potentiel thérapeutique très prometteur pour soigner certains cancers, des maladies cardiaques, et celle de Parkinson...

Pour toutes ces raisons, nous avons considéré qu’il était urgent de se pencher sur ce sujet aux multiples facettes, porteur d'une véritable « révolution menstruelle ».

Le Club – Après avoir brisé tous ces non-dits sur les menstruations, comment ça va avec les règles... et avec la honte ?

Elise Thiébaut - Après 40 ans de règles, je découvre celles de la ménopause. Comme le silence qui suit du Mozart, celui qui entoure cette période de la vie des femmes est encore un tabou. Il reste beaucoup de règles à changer encore, à tout âge. Celle qui nous commande d’avoir honte de saigner tous les mois en raison d’un phénomène naturel est une des pires pour les femmes. Parce qu’elle attaque directement l’estime de soi et la puissance d’agir, elle contribue à intérioriser un sentiment d’infériorité. Sinon, j’aime bien me référer à la conception d’un médecin chinois : la ménopause est le nouveau printemps de la femme.

Le Club – Tout au long du livre, vous faites référence à votre histoire personnelle et surtout vous êtes drôle et pétillante. Pensez-vous que l’humour est une arme politique ? Et quelles sont vos sources d'inspiration ?

Elise Thiébaut - Associer le mot règle au rire, c’était déjà briser le tabou en créant une expérience positive sur un sujet qui ne semblait pas s’y prêter. Mais l’humour est une arme à double tranchant. Au lieu d’éveiller, il peut endormir et égaliser tout, comme c’est le cas aujourd’hui avec un humour très présent et très formaté qui conforte en réalité le système en faisant de tout une farce triste. Ce que je cherche, c’est le rire libérateur, le rire qui vous donne la force de regarder la réalité en face et de la changer. Le rire de Baubô, la vieille nourrice de la mythologie qui avait montré sa vulve à Déméter pour la sortir de sa dépression après la disparition de Perséphone est salvateur en rappelant à la vie, d’où l’on vient, du sexe, de l’amour. Mais j’adore aussi l’humour "understatement", celui qui a l’air de ne pas y toucher, et qui pulvérise une idée en la questionnant jusqu’à l’absurde, très modestement, comme le fait par exemple Guillaume Meurice sur France Inter. A part ça, mes sources d’inspiration sont plutôt littéraires. C’est Voltaire et son Candide, c’est Cyrano de Bergerac, c’est Dorothy Parker, c’est Henri Michaux avec « La Nuit remue », c’est Jane Austen. Dans mes découvertes récentes, il y a aussi Bill Bryson, un auteur britannique qui fait de la vulgarisation scientifique de façon hilarante. J’avais un peu cette intention de partager des connaissances avec « Ceci est mon sang ». Car on sait si peu de choses.

Le Club – Combien de temps a duré votre enquête ? Est-ce que vous avez été surprise par certaines de vos découvertes ?

Elise Thiébaut - J’ai tourné autour du sujet pendant plusieurs années, en accumulant lectures et documentation, mais une fois que je me suis plongée dans l’écriture, ça a été très vite, quelques mois à peine dans un état second. Ceci dit, beaucoup de choses m’ont surprise dans cette enquête. D’abord le niveau de ma propre ignorance, après 40 ans de règles, mais aussi le peu de certitudes scientifiques sur les hormones, le fonctionnement cellulaire, le cycle menstruel. Ce qui m’a le plus étonnée, c’est de découvrir que le sang menstruel contenait des cellules souches – une découverte qui a moins de dix ans et qui change complètement l’appréhension qu’on peut avoir de ce fluide. Et aussi la façon dont ce sang a fait l’objet d’un hold-up symbolique dans l’instauration de la religion patriarcale, qui substitue la circoncision à la menstruation pour faire alliance avec Dieu. Enfin, l’épopée d’Artémis (qui présidait aux menstruations et aux accouchements) dont on trouve aujourd’hui encore des traces avec les Pussy Riots ou les Femen m’a pas mal réjouie.

Le Club – Considérer les règles comme une chose sale et honteuse a historiquement construit une place inférieure des femmes et assuré la domination masculine. Les propos d'Hippocrate sur la «nocivité» des règles ou les délires de Pline l’Ancien - qui affirmait qu'elles rendaient stériles toute terre, tuaient les abeilles, enrageaient les chiens et faisaient même fondre le bitume - sont à ce propos édifiants. Mais même si vous l’évoquez, je trouve que le rôle de la transmission féminine de la honte n’est pas assez développé. N’y a-t-il pas là un autre tabou à briser ?

Elise Thiébaut - En fait la réponse est dans la question. Quand le système d’infériorisation est intégré avec le tabou, on est presque condamnée à la reproduire. Mais je me demande encore tous les jours comment on s’est fait avoir dans cette histoire ? Il y a des hypothèses que j’évoque sur un supposé matriarcat ou des approches évolutionnistes. Mais l’approche la plus fertile en la matière – outre l’apport de la pensée féministe en général – me paraît être celle de l’anthropologue Françoise Héritier, parce qu’elle décrit un système avec beaucoup de finesse en affirmant en même temps qu’il n’est pas figé et peut (et doit) évoluer. A condition que les femmes cessent d’avoir honte d’elles-mêmes un quart au moins de leur temps, elles pourront mieux participer à cette réflexion.

Le Club – Quels sont les impacts actuels de cette stigmatisation ?

Elise Thiébaut - Le fait de ne pas parler des règles a un impact considérable sur notre santé. Elle conduit à sous-estimer les troubles qui peuvent être associés aux règles, comme l’endométriose, une maladie chronique et parfois très invalidante, qui concerne pourtant 15 % des femmes et qui est aujourd’hui la première cause d’infertilité. Le symptôme principal en est la douleur, qui est encore trop souvent niée ou sous-estimée, si bien qu’on assiste à un retard de diagnostic de neuf ans pour cette maladie. Nous ne sommes pas vraiment libres de nos choix contraceptifs, nous ne sommes pas assez familières avec notre corps, notre sexe ou notre cycle et sommes sous-informées, y compris sur les protections périodiques dont on ne connaît pas toujours la composition et l’impact sur notre santé, ou sur leurs alternatives écologiques et économiques, parce que c’est la seule loi du marché qui s’applique.

Le Club – Quelle réception votre livre a-t-il reçu : de la part des femmes, des hommes, des jeunes et des médias ?

Elise Thiébaut - L’accueil a souvent été enthousiaste, à un point qui m’a surprise. Pour beaucoup de femmes et d’hommes, le fait de voir "enfin" un livre sur les règles qui fait rire et ouvre des perspectives est perçu comme libérateur. Après de grands articles dans le Monde, Libération, dans Causette, j’ai été reçue dans plusieurs émissions de radio et à cette occasion les auditeurs et, surtout, auditrices, ont envoyé des dizaines de questions auxquelles on n’a pas pu répondre faute de temps. Il y a eu beaucoup d’articles sur Internet aussi. Le débat s’ouvre vraiment, au-delà du livre, et d’ailleurs le sujet est revenu sur le devant de la scène, avec ce grand dossier dans l’Equipe par exemple. Mais il y a aussi des réticences. Curieusement, les magazines féminins ou les télés s’en sont peu emparés. Le tabou persiste et il reste fort. Les femmes n’ont pas forcément envie d’être identifiées aux "ragnagnas". Elles s’entendent suffisamment dire, dès qu’elles sont de mauvaise humeur, « ben quoi tu as tes règles ou quoi ? » Et puis je crois que j’ai un propos qui peut être perçu comme radical, qui remet en question des choses établies, l’emprise des marques, les silences de la médecine, le sexisme encore à l’œuvre sur ces questions. Il y a forcément des intérêts qui sont bousculés quand on appelle à la révolution… C’est la règle !

Le Club - Comment aborder différemment les règles ? Quels rituels pourrions-nous inventer pour en parler autrement, aux jeunes notamment ?

Elise Thiébaut - Je crois qu’on devrait faire une coopérative d’information, de recherche et de partage autour des règles, faire des ateliers avec les associations qui existent déjà, sensibiliser, informer, mais aussi écouter. Un rituel est une chose qui ne s’improvise pas, mais tout reste à inventer ou réinventer par exemple pour accueillir les premières règles d’une jeune fille… ou célébrer les dernières d’une femme ménopausée ! Nous sommes plusieurs à réfléchir à ce sujet et vouloir unir nos forces pour « changer les règles », trouver des alternatives, revendiquer, partager des savoirs et des expériences dans un cadre bienveillant. Je suis sûre que les lecteurs et lectrices de Mediapart ont plein d’idées là-dessus.

Le Club - Ce serait, en effet, une très bonne idée de créer une édition participative sur ce sujet. Chiche ?

Propos recueillis par Sabrina Kassa