Deux grandes expositions de photographie, Walker Evans et Ed van der Elsken, sont le prétexte à cette réflexion qui pourrait, si on le voulait, avoir une lecture politique. Il est convenu de parler de la reconnaissance que l'on a - enfin - apportée à la photographie. Au point que l'institution publique s'oblige à des célébrations sous forme de rétrospectives monumentales. Il faut, en effet, faire appel à des scénographes-architectes pour construire les murs et dédales qui porteront les œuvres épinglées au mur comme autant de boîtes d'entomologistes. Il est probable qu'on ne tardera pas à lire dans les gazettes que telle rétrospective a utilisé tant de tonnes de contreplaqué, tant de kilos de peinture pastel, tant de nuances subtiles autorisées par un « curateur » érudit. Une érudition qui s'avère bien compatible avec une pensée formatée mainstream. Terminée l'époque des « commissaires d'exposition », le choix des polices de caractères est une des nombreuses missions portée à la lourde charge de ce curateur, just the name of our american curator ! Le curateur moderne se préoccupe de sa carrière et du marbre qui s'en extrait, il apporte SA lecture des œuvres couchée dans le Katalog qui se retrouvera en vitrine de toutes nos bonnes librairies jusque dans nos campagnes aussi reculées qu'enfestivalées. La France peut s'enorgueillir d'exporter ses curateurs qui sont aussi, grâce à leur science à développements durables, conservateurs de nos grands musées. Le Centre Pompidou peut s'enorgueillir d'avoir exporté un de ses conservateur au prestigieux MOMA de NewYork et celui qui a curaté Walker Evans, après une importante rétrospective Henri Cartier Bresson, vers le MoMA de San Francisco.

On ne peut évoquer cette valeur ajoutée que le titre de conservateur porte sans aborder le statut qui a été donné aux grands musées depuis quelques années. Alors que les musées nationaux étaient auparavant directement gérés par l'État, le législateur a souhaité leur donner une plus grande autonomie de gestion. Du statut d'EPIC (Établissement Public Industriel et Commerciaux), par un savant glissement sémantique, ils sont devenus EPA (Établissements Publics Administratifs). La finalité était, par ce statut, de donner aux musées la possibilité d'acquérir des fonds privés et de développer leurs ressources par des recettes propres, allégeant ainsi la charge de l'État. Bien que les mécènes s'en défendent, l'apport financier aux musées permet à ces marques prestigieuses une défiscalisation importante, donnant au lessivage une forme plus clean... La rançon de cette plus grande autonomie, d'aucun diraient indépendance, est bien de créer une nouvelle dépendance au privé, la doxa de la politique libérale en vogue. Dans cette frénésie concurrentielle les conservateurs comme les curateurs n'ont d'autre ressource qu'apporter une lecture originale des œuvres, laissant sur le bas-côté le travail de leurs prédécesseurs.

Agrandissement : Illustration 2

Walker Evans , le secret de la photographie

Tous ceux qui connaissent et aiment le travail de Walker Evans se sont réjouis dès l'annonce de cette grande exposition bénéficiant du privilège d'un sixième étage au centre Pompidou quand, depuis peu et d'ordinaire, la photographie n'a droit qu'à une salle exigüe du sous-sol.

Si l'exposition permet au curateur d'affirmer son savoir et est censée le faire partager à un large public doit-elle imposer à ce public une lecture de l'œuvre ou lui permettre de s'instruire en se construisant la sienne ? Dès l'entrée dans l'exposition, on nous montre des tirages de très petites dimensions, sous-entendu des « vintage prints ». La doxa des conservateurs est de montrer des œuvres originales, ce qui part d'un bon sentiment. Mais qu'est-ce qu'un original en photographie ? La question est loin d'être simple et si la reconnaissance de la photographie est un fait acquis, la pédagogie est encore indispensable pour éclairer le public sur le processus de création. Qui pose la question qui fâche, pourquoi rien sur la nature de ces tirages, sont-ils réalisés par l'artiste ou par un tiers, à quelle date ? Qui osera écrire qu'il s'agit de planches contacts – tirages effectués en posant le négatif sur une feuille de papier sensible - qui ont été soigneusement découpées par des marchands multipliant ainsi la valeur de chaque photographie par le nombre qui figurait sur la planche. Si le photographe a sélectionné une telle photographie, l'exposer demanderait un tirage récent adapté à une vision claire pour le public. La Photographie a gagné sa majuscule par le marché qui s'en est emparé. Ce qui est rare est cher, ce qui est cher doit être vu, la rareté n'a pas de prix ! Le vintage tient sa valeur de sa contemporanéité avec la prise de vue et d'être réalisé par l'auteur. Il m'apparaît essentiel que l'auteur et la nature des tirages figure sur les cartouches d'une exposition de photographies. Le centre Pompidou s'enorgueillit d'avoir obtenu ces tirages d'un nombre important de collectionneurs, honorés par leur nom dans les cartouches auprès des images. On peut donc en conclure que c'est grâce à l'habile spéculation de collectionneurs raisonnablement compulsifs qu'une rétrospective devient possible.

Agrandissement : Illustration 3

« Mais j'ai fini par beaucoup m'engager dans toutes les choses qu'on pouvait tirer de l'appareil photographique, et c'était devenu compulsif. ». Ainsi Walker Evans dans l'entretien qu'il a eu avec Leslie Katz en 1971, quatre ans avant sa mort, et que le Centre Pompidou publie pour la première fois en français sous le titre « Le secret de la photographie » m'incite à me demander pourquoi ces grandes rétrospectives passent sous silence la vie des photographes, n'en garde que la chronologie et gomment les conditions qui ont prévalues à la création. Publié dans le magazine Art in America, l'entretien entre Leslie Katz et Walker Evans était contemporain de l'exposition du MOMA de NewYork en 1971 qui se voulait un remake de l'exposition de 1938 « American Photographs ». À la lecture de cet entretien on peut remarquer que dans sa jeunesse Evans choisit des travaux alimentaires nocturnes pour se garder du temps libre en journée pour photographier. « J'avais un boulot de nuit à Wall Street afin d'être libre pendant la journée. Cela payait ma chambre et ma nourriture... J'étais vraiment anti-américain dans ces années là. ». Période où Evans choisit la cohabitation avec des artistes européens. Les textes figurant dans l'exposition insistent sur sa vocation d'écrivain et sur ce qui serait son renoncement. S'il est vrai que son séjour parisien l'a beaucoup influencé, il n'a en fait jamais renoncé à écrire, en témoignent les textes qui accompagnent les portfolios qu'il publie dans Fortune. Il est surprenant que pour une telle rétrospective aucun des livres consacrés à Walker Evans ne soit présenté. Outre le catalogue « Photographs for the Farm Security Administration - 1935-1938 » édité par la Library of Congress (1973) qui rassemble l'ensemble des photographies archivées, l'absence de présentation du livre « Walker Evans at Work » m'apparaît plus comme une erreur qu'une omission. Ce dernier livre publié par la Librairie du Congrès en 1982, bien qu'il soit posthume à Walker Evans constitue une rétrospective incontournable de son travail. S'il est heureux de pouvoir lire « Le secret de la photographie » publié par le Centre à l'occasion on peut se demander si l'absence des livres n'est pas qu'un outil de promotion du catalogue, lui aussi publié par les éditions du Centre Pompidou. Dans le catalogue de la très belle exposition que la fondation HCB avait intitulée « Photographier l'Amérique - 1929-1947» juxtaposant les travaux d'Henti Cartier Bresson et de Walker Evans, Jean François Chevrier écrivait : « Le photographe dispose d'un œil mécanique, plutôt vorace, mais son obligation de satisfaire la machine favorise la ruse. ». On peut ajouter qu'un photographe qui n'a pas en tête une idée qui le guide, une intention générique, n'aboutira qu'à une image morte. Ainsi Evans pouvait réaliser plusieurs vues proches ou revenir plus tard sur son sujet et montrer ensuite les deux images, donnant ainsi au spectateur ou au lecteur une approche pédagogique du sujet.

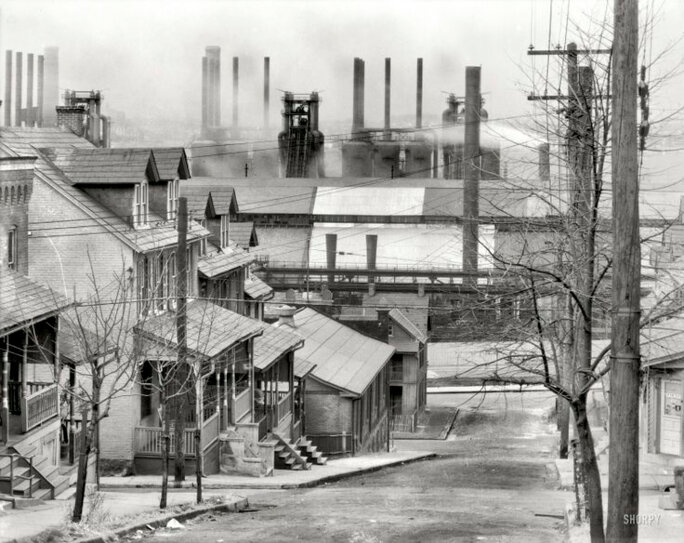

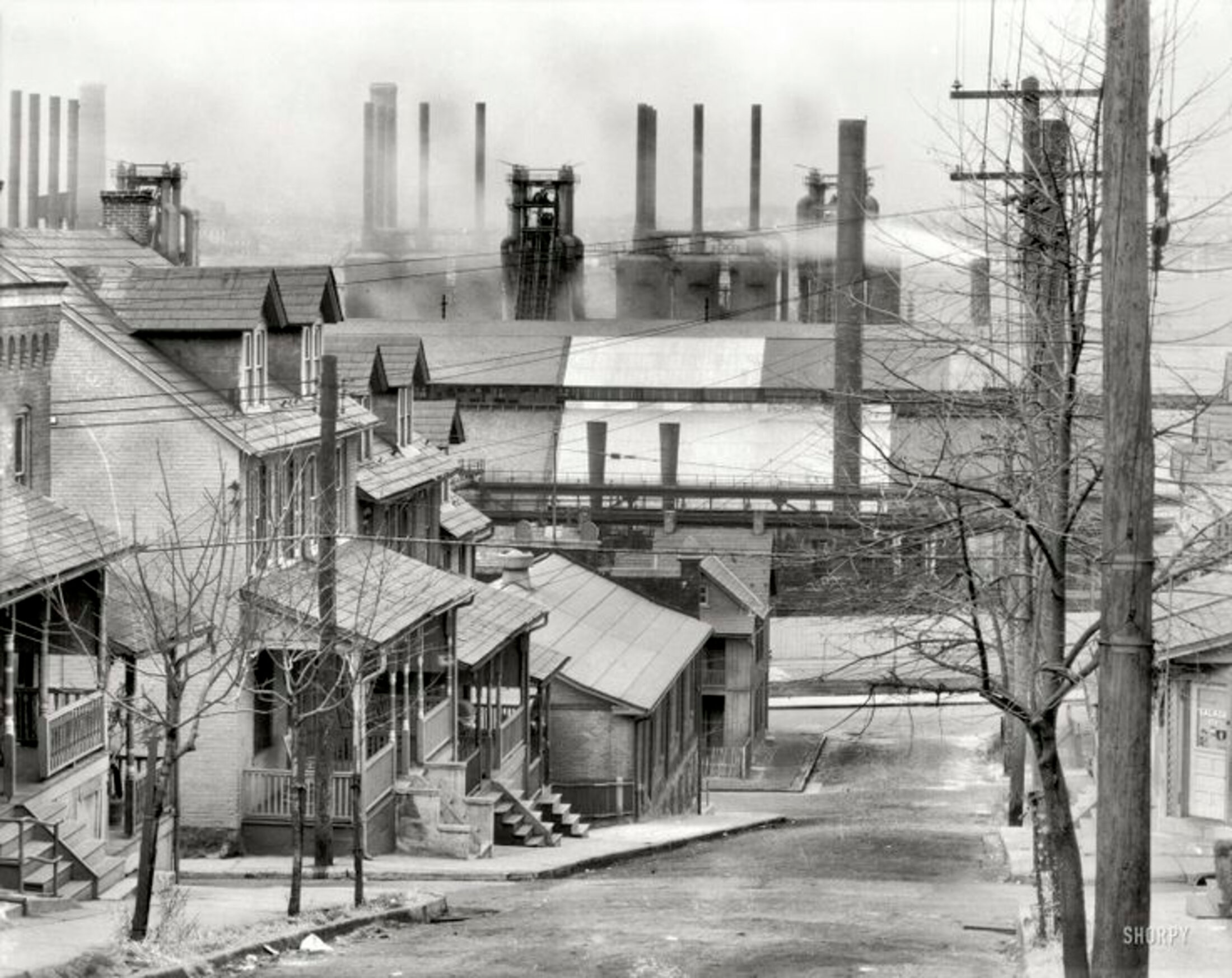

Écrire le mot sujet pose directement la question de l'association de l'œuvre au document. Si les organisateurs de l'exposition insistent sur les variations qui ont fleuries autour du mot documentaire, de lyric documentary à documentary style, ils semblent résumer le souci de Walker Evans à ne chercher qu'à documenter l'Amérique vernaculaire. « Par exemple, l'architecture achevée, je veux dire cultivée, ne m'intéresse pas, mais j'aime découvrir le vernaculaire américain ». Cette phrase est importante mais elle doit être complétée par le souci d'Evans d'accumuler compulsivement ce qu'il nomme les signes de la civilisation américaine. Comment ne pas voir là une forme d'engagement politique ? Ces signes il les trouve naturellement dans les publicité, les affiches autant que les graffitis. Parmi ces signes la typographie prend une place souvent primordiale. Il est intéressant de citer ici ce qu'écrivait Gilles Mora dans legrand livre Walker Evans, la soif du regard publié en 1993 par les éditions du Seuil : Dans cette attention passionnée portée aux signes, dans leur collecte compulsive, au-delà d'un hommage à l'art vernaculaire, se dévoile chez Evans la tentative raisonnée d'interroger une société à travers sa signalétique, dont la mise en archives est le mode de fonctionnement le plus efficace. Portraits anonymes, affiches publicitaires, graffitis, intérieurs vides, façades d'architecture, objets trouvés, phtographiés : nous voici, aussi, dans l'ordre du catalogue.

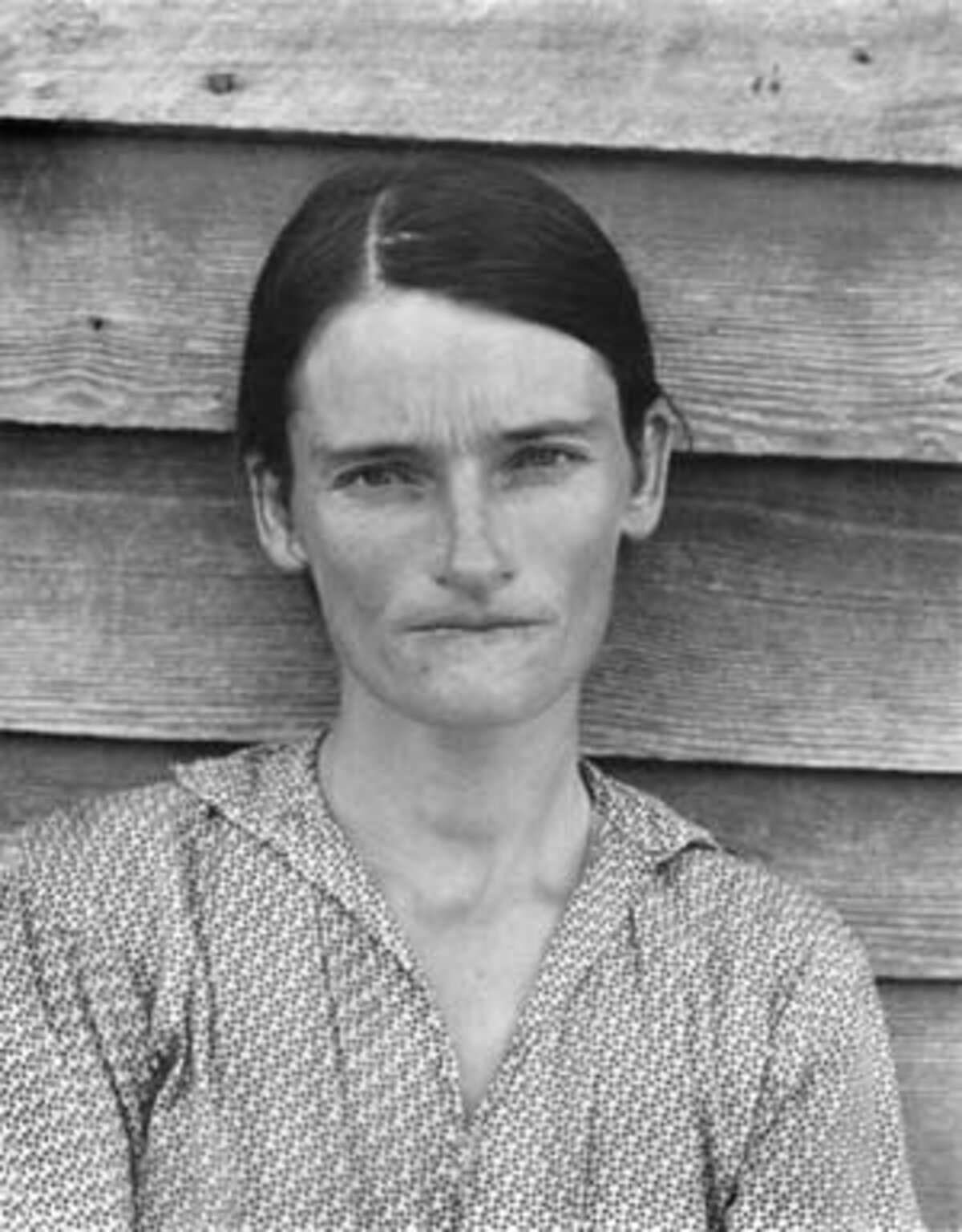

On ne peut évoquer le travail de Walker Evans sans mettre en exergue son travail pour la FSA (Farm Security Administration), ses relations compliquées avec Roy Stryker. La FSA était l'entité qui recrutait les photographes, sous l'autorité de Roy Stryker, entité incluse dans la RA (Ressettlement Administration) crée par Roosevelt dans le cadre de son New Deal consécutif à la crise de 1929. Dans l'exposition, les photographies réalisées dans l'Alabama ont une place importante, on peut même entendre la voix d'Alice Mae Burroughs, l'épouse de Floyd Burroughs le métayer dont le portrait sert d'affiche à l'exposition. Le travail d'Evans avec James Agee a été réalisé pour le magazine Fortune, et le livre que nos deux auteurs proposaient ne fût pas publié à l'époque. Il est regrettable que l'exposition ne le souligne pas d'autant que la parution récente en français (2014) d'Une saison de coton, trois familles de métayers (Christian Bourgois éditeur) est essentielle à connaître et passée sous silence dans l'exposition. « Une saison de coton est la charge d'un poète contre l'injustice économique et sociale », ainsi que l'affirme Adam Haslett dans la préface. Écrite avant Louons maintenant les grands hommes de James Agee et Walker Evans, Une saison de coton éclaire d'un autre jour les relations que Walker Evans a pu avoir avec l'administration.

Agrandissement : Illustration 6

Walker Evans insiste dans son entretien sur la non apparition de l'auteur, la non-subjectivité qui serait d'inspiration Flaubertienne. « Quelques exemples de ce qui est vrai apparaissent toujours là où on ne les attends pas et personne ne peut empêcher ça ; c'est là. Même dans une société puritaine, matérialiste, bourgeoise telle que l'Amérique. Puisque le pays est comme cela, en Amérique, l'artiste est considéré comme un être malade et névrotique.(et il a tendance à se voir ainsi.) Jusqu'à une époque récente, le véritable art en Amérique était malade parce qu'il était négligé. Aujourd'hui, bien sûr, il est malade dans un autre sens : parce que l'on en fait trop de cas. La période qui vient de se terminer, celle de la célébrité et de la fortune pour quelques rares artistes, est une honte. Il est honteux que quelques uns gagnent des centaines de milliers de dollars alors que nombre de très bons artistes ne parviennent même pas à gagner leur vie. Rien que d'y penser me rend malade. Le monde de l'art fait partie de notre société, une société bien malade. » Il approuve désirer rendre un classicisme archétypal de l'ordinaire. L'exposition n'insiste pas suffisamment sur la diversité des formats et du matériel utilisés par Evans, ses liens avec d'autres artistes embauchés par la FSA comme Ben Shan qui n'utilisa que le 35 mm et on sait que Walker Evans utilisait parfois son Leica. Walker Evans évoque son agacement devant le souci des perfectionnistes techniques, pensant que cet esthétisme cache une absence de contenu. Il est intéressant de lire qu'il doit, pour chaque nouveau matériel, effecteur un apprentissage nécessaire pour se libérer des contraintes matérielles. Ne serait-ce pas aussi l'occasion de se poser des questions nouvelles comme la quasi absence de nuages dans les photos d'Evans. Pourquoi les ciels sont-ils uniformément rendus par un gris plus ou moins dense. Sur certaines photographies des coins de ciels noirs trahissent un manque de couverture des objectifs. Est-ce là une autre manière de rendre hommage à Eugène Atget qu'il nous confie lui avoir été révélé par Berenice Abott ?

Comment mieux conclure qu'en citant Walker Evans : « l'artiste méconnu est à la fois très humble et très arrogant. Il collectionne, puis édite le monde qui l'entoure. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne la psychologie d'un travail photographique. C'est pourquoi un homme qui a la foi, l'intelligence et la culture, le montrera dans son œuvre. La bonne photographie est cultivée, et elle devrait l'être. Elle reflète la culture si cette culture existe. Ce qui explique aussi pourquoi, jusqu'à il y a peu, la photographie n'avait pas de statut, car elle est le plus souvent pratiquée par des personnes sans culture. »

Le rôle d'une exposition nous semble bien d'être un moyen qui nous est offert de nous cultiver et en quoi la photographie peut y concourir.

Agrandissement : Illustration 7

À suivre, un article à propos de l'exposition Ed van der Elsken

Enregistrer