Agrandissement : Illustration 1

Partant de Beaugency pour «remonter » en Beauce, rien à dire que des platitudes, des moissons terminées, des champs d'un jaune délavé par la sécheresse. Soudain frisent quelques vallonnements, prémices du Perche. La D917 descend en pente douce pour nous faire entrer dans Vendôme, but de notre voyage. Vendôme que les catalogues touristiques doivent baptiser la Venise beauceronne voit le Loir qui l'irrigue se diviser en deux bras, si bien que le piéton, l'ayant traversé plusieurs fois, se perd en rêveries italiennes. La signalétique nous instruit que Vendôme est une « ville d'Art et d'Histoire », label qui doit flatter des élus très fiers de leur terroir, comme ils sont soucieux de leur tiroir – caisse.

Agrandissement : Illustration 2

D'histoire nous dit-on et c'est bien sur la Place de la République que le comte Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur de Rochambeau trône fièrement, un doigt levé vers le ciel. Fraichement nommé colonel,en 1748, JBDdeVdeR se distingue au siège de Maastricht. Bien traité pour ses succès, ses campagnes se succèdent. Promu inspecteur de cavalerie il est envoyé, en 1780, comme général, avec 6000 hommes, auprès de Georges Washington pour bouter les Anglais hors des Etats Unis. En 1789 la Révolution le voit naviguer avec prudence, garder la tête sur les épaules et mourir dans son lit comme il sied à tout maréchal fut-il promu d'empire. Une telle gloire locale ne peut laisser nos élus labellisés insensibles. En Beauce, aucun doute sur leur grande culture, bien qu'il semble qu'ils n'aient pas les yeux en face des trous : comme dans la France entière, planter quelques fleurs ne nous fait pas oublier les devantures bariolées des commerces et leurs typographies mode dépassée, genre « faudra tif hair »... Délaissant Donatien sur la place de la République, deux pas nous suffisent pour contempler la façade de la Trinité, gothique en diable. Notre œil est attiré par les fastes d'un mariage de notables locaux, avérés. Les enfants jouent en attendant que le couple béni embarque dans le cabriolet au capot orné de R et S mêlés, monture toute indiquée pour un voyage de noce à Saint-Jacques de Compostelle où mènent toutes les routes qui se respectent.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Au mois d'août beaucoup de rideaux sont baissés et comme dans la France entière les volets sont clos. Se protéger, se calfeutrer, se clôturer. La peur des vilains voleurs, et aujourd'hui celle des éventuels terroristes fichés S permet aux habitants d'arpenter les dallages immaculés des rues piétonnisées, la vidéosurveillance pourvoira à la délation des malfrats. Entre les deux bras du Loir sommeille ce qui reste du glorieux quartier Rochambeau, d'un régiment de cavalerie et son manège, l'armée partie, la Culture investit.

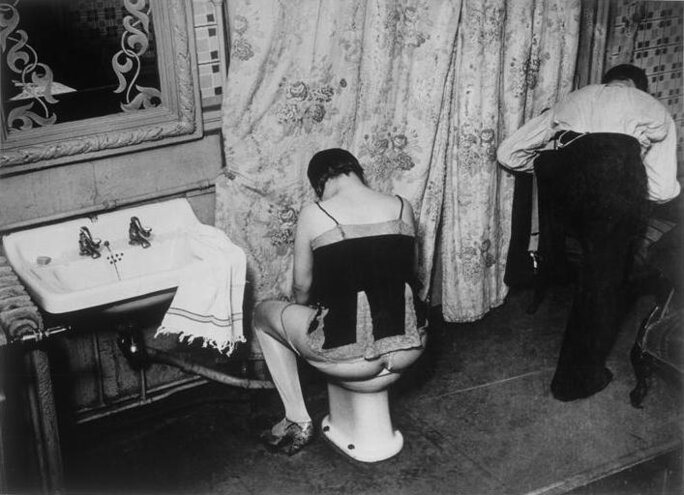

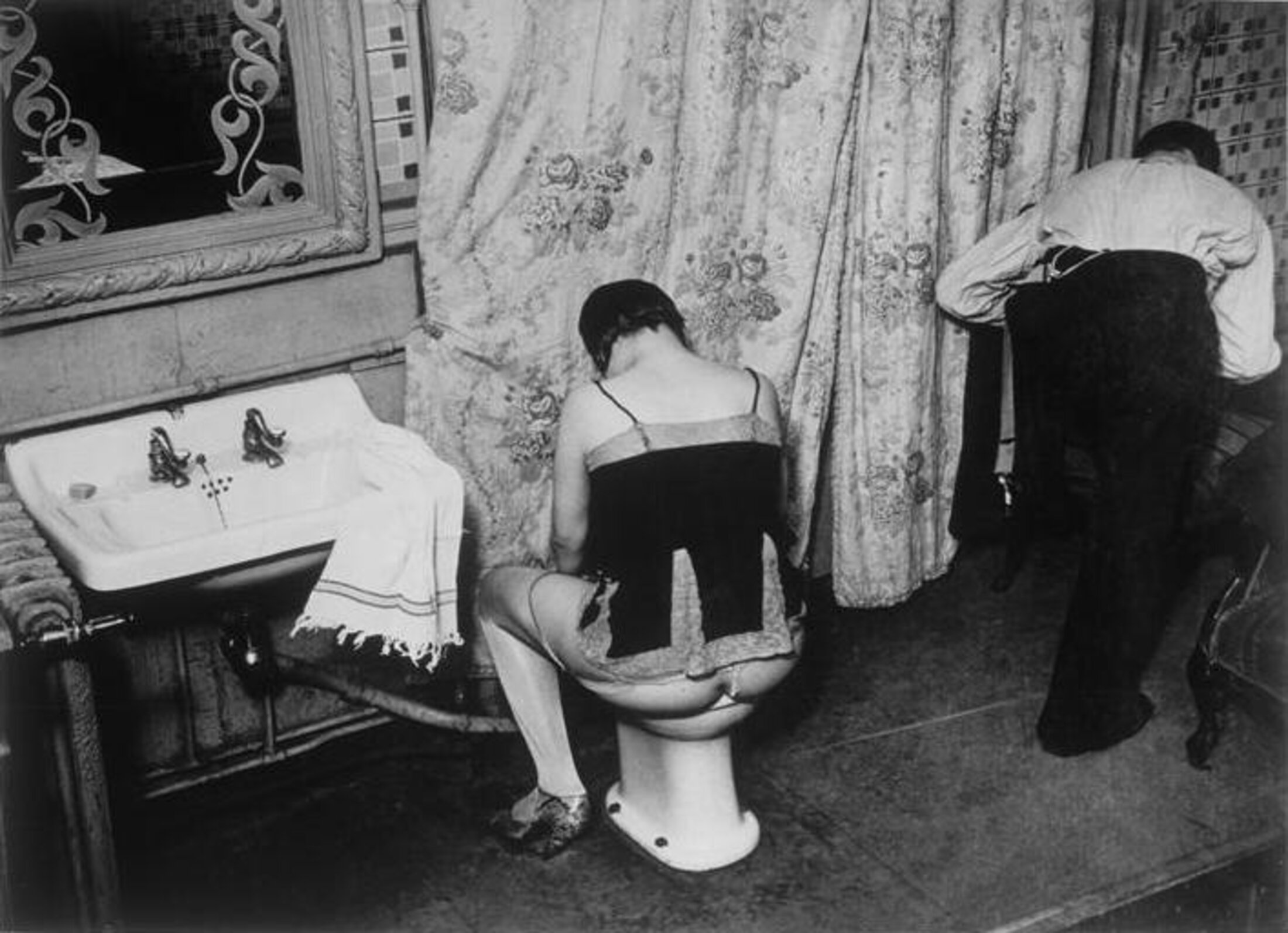

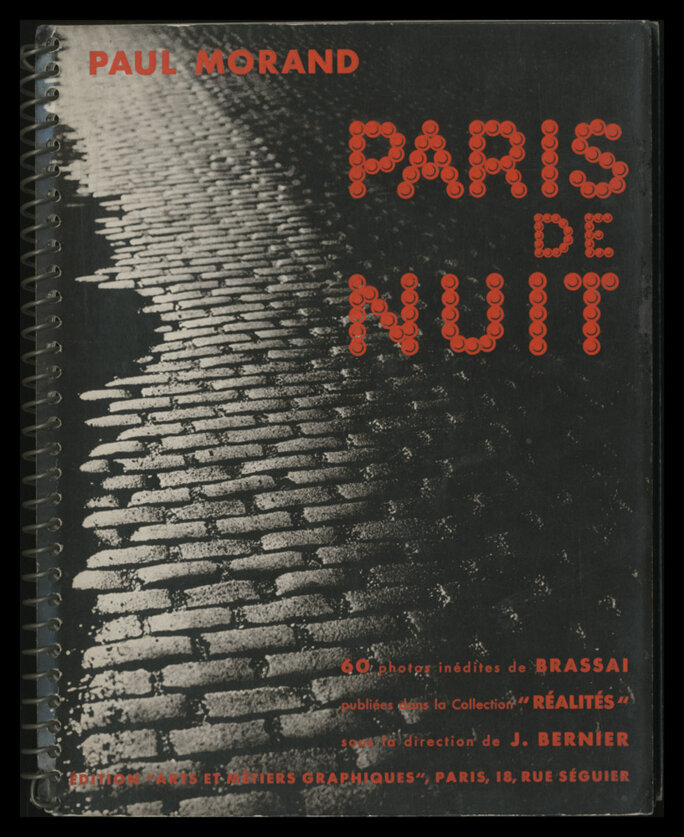

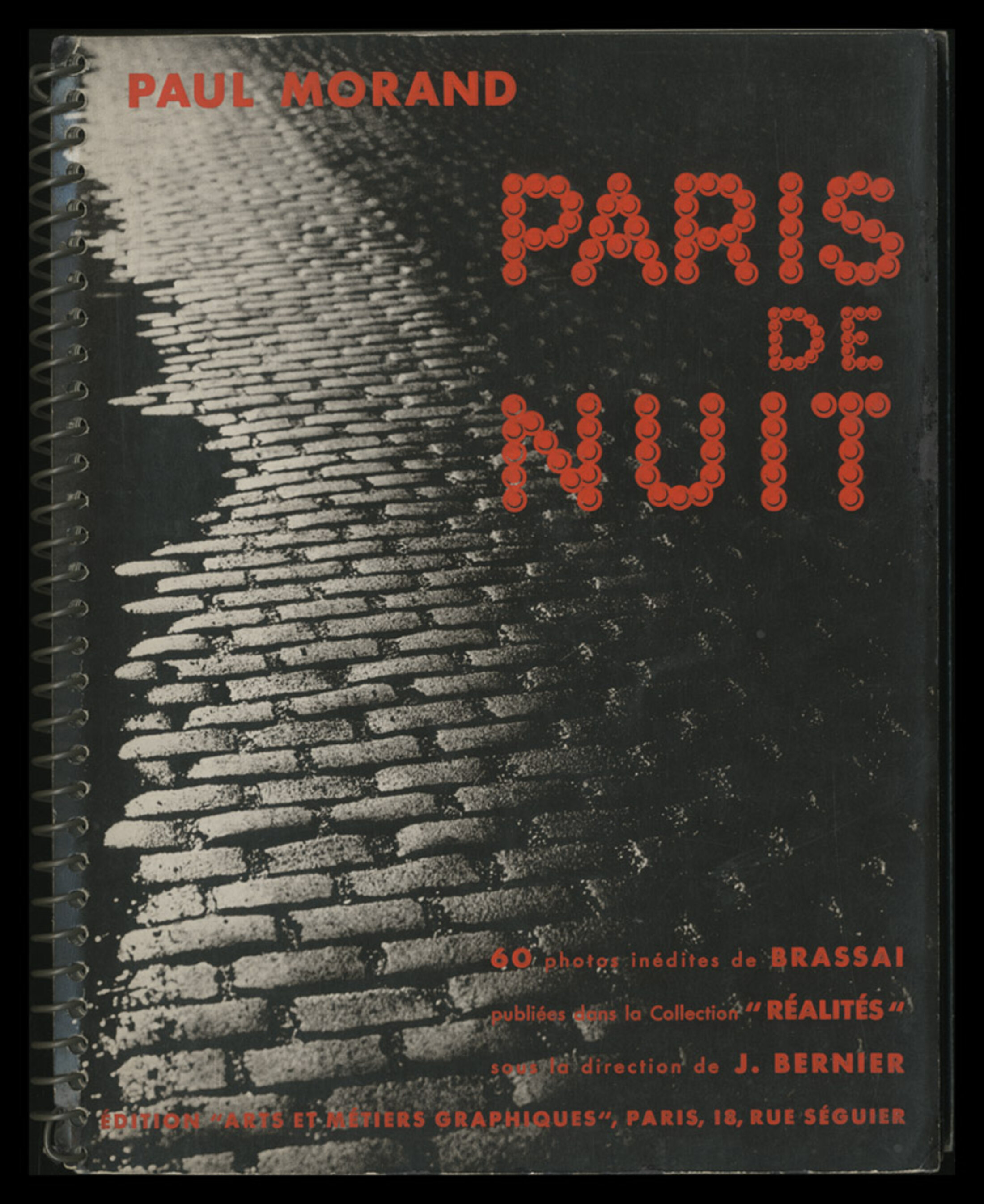

Et là dans ce manège cédé par l'armée, la cavalerie n'étant plus que mirage, se tient une rafale d'expositions d'art content pour rien (la triennale de Vendôme) et, retenant particulièrement notre attention, la dixième édition des « promenades photographiques de Vendôme ». La visite est heureusement gratuite et s'il nous plaisait de contempler la belle charpente métallique du manège Rochambeau il nous faudrait trouver, bien caché, le petit escalier menant à la mezzanine. Les marchands de panneaux agglomérés doivent adorer la Photographie, autant que les menuisiers bâtisseurs d'un labyrinthe parfait, hauts murs contournés en noirs et blancs. Ici on sent que la ville est argentée et peu nous importe si la Photographie est argentique. On a convoqué des artistes qui n'ont qu'un talent, celui d'être reconnus artistes. Ils expérimentent comme des diables sortis de leurs boîtes noires. On a déjà vu tout ça mille fois dans les années trente quand les photographes, surtout en France, voulaient oublier la « grande » guerre et la nez en moins crise de vingt neuf. À cette époque le besoin de reconnaissance des artistes se combinait avec les nouvelles facilités que l'industrie apportait à la technique photographique. Ils se lançaient dans toutes les expérimentations et Man Ray peut être pris comme exemple. On rayographiait, on solarisait, thérapie pour oublier les malheurs récents. On avait oublié l'épisode de la « photographie pictorialiste » du début du vingtième, ignoré le mouvement vers la « straight photography » promu par Joseph Stieglitz aux Ètats Unis. Il fallut attendre la naissance des magazines illustrés comme VU pour revenir à l'esprit de la photographie, comme l'écrivait Brassaï, lui aussi exposé à Vendôme, prochaine étape de la promenade, le musée.

Aucune des œuvres exposées au manège Rochambeau ne peut prétendre au statut de Photographie, les auteurs n'utilisant ses techniques que dans le but de s'en affranchir. Le simulacre d'invention d'un procédé tient lieu de sens pour des images qui ne trouveront aucune place dans notre mémoire. Les édiles locaux, partout en France, sont en demande d'Art, souvent comme ils sont en demande de Sport. Il est fréquent de rencontrer des adjoints de mairie cumuler sport et culture à leurs responsabilités. Peut-on raisonnablement penser qu'ils aient un savoir aussi universel pour organiser tous ces festivals d'été ?

Face à cette demande d'Art devenue propositions d'expositions, les jeunes artistes, c'est leur choix de vie, leur ambition, se pressent au portillon des responsables culturels choisis par les édiles sportoculturels. On assiste ainsi à un genre de compétition, à celui qui saura le mieux troubler le décideur par l'expression étrange ou apparemment nouvelle de fantasmes intimes.

C'est ainsi, depuis la création en 1981 de la Délégation aux Arts Plastiques au Ministère de la Culture, que fonctionne la machine de l'Art contemporain, un aller et retour entre ceux qui veulent être artistes avant d'avoir eu le temps de créer une œuvre et ceux qui, avec le titre « d'inspecteur de la création », verrouillent un circuit fermé.

C'est bien tout un système qui s'est mis en place. Les aides à la création distribuées par des commissions ad-hoc, les attributions de subventions, les achats d'œuvres aux artistes (FNAC, FRAC), tout est régi par la frénésie de ne pas manquer la dernière avant-garde comme s'il fallait ne pas manquer le train Van Gogh. Cette frénésie a pour conséquence un rejet de tout ce qui porte un aspect documentaire. Ce mot, documentaire, est devenu aux yeux de ces décideurs l'expression d'un style mineur, platement utilitaire. C'est pourtant ce qui a fait la force de la Photographie américaine, « documenter » son pays, ses gens, la vie et la nature. Mais nous préférons laisser à la postérité l'écrémage des artistes qui auront su s'exposer.

Comme nous le savons tous, un photographe mort peut être très utile à nos administrations culturelles pour se dédouaner de l'accusation précédente. L'exemple d'Eugène Atget est édifiant ; mort sans héritier, passé dans le domaine public, ce qui permet l'économie d'une rémunération, Atget se publie et s'expose à tout va. Un bon conseil, si vous êtes photographe, laissez une œuvre majeure inédite, n'ayez pas d'héritier, attendez 70 ans, vous serez peut-être célèbre si par chance un américain vous a découvert.

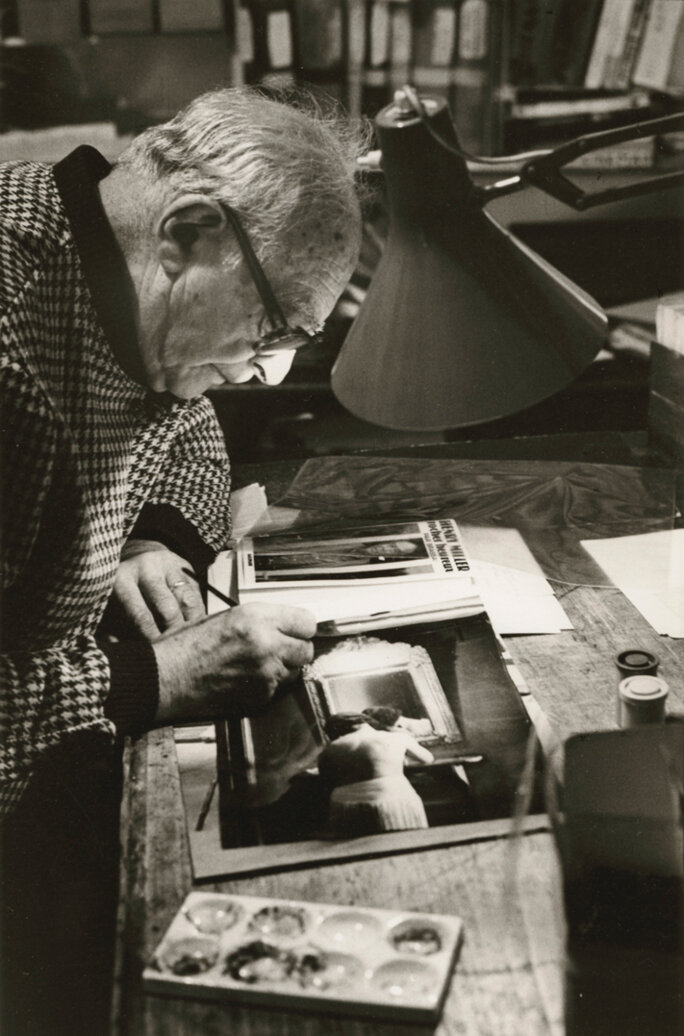

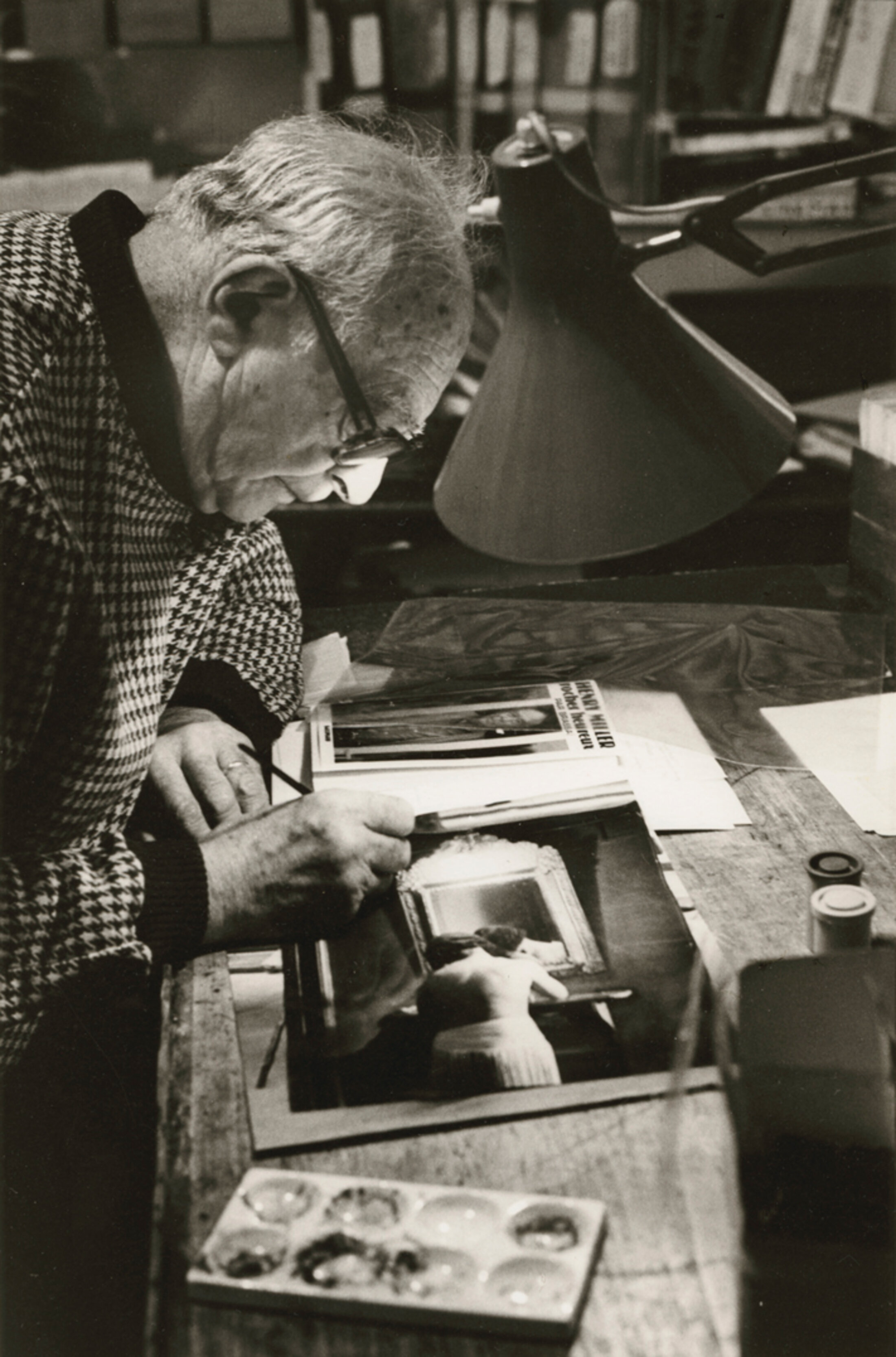

Nous poursuivons notre " promenade photographique" au petit Musée de Vendôme. À l'entrée une porte entre-ouverte laisse apercevoir un jeune conservateur qui nous prévient aimablement de la gratuité du lieu et de sa fermeture dès 18h. Nous le remercions de nous confirmer qu'au premier étage se tient l'exposition Brassaï annoncée. Et là, surprise : dans une salle rectangulaire d'une vingtaine de mètres, se font face deux expositions. Celle de Brassaï et celle d'un artiste du flou, le flou c'est fou ! Un texte est accroché au fond de sa moitié, signé local, rend hommage à celle qui régna plus de trente ans au Ministère avec le titre d'inspecteur général de la création (photographique). Exception culturelle que cette longévité dans une fonction administrative, signe d'un désintérêt probable des politiques à l'égard de la Photographie mais qui a permis à cette Dame de se fabriquer un pouvoir quasi absolu. On lit qu'elle a passé sa vie près de Brassaï et que tout ce qu'on voit ici, c'est à elle qu'on le doit.

Effectivement il s'agit ici d'un extrait de l'exposition de Brassaï que cette même Dame a curaté (on ne parle plus de commissaires d'expositions mais de « curators ») à l'Hôtel de Ville de Paris, l'an passé. Pauvre Brassaï qui, de son vivant, ignorait tout de la générosité de la Dame. Maligne, la Dame profita du grand âge de l'épouse de Brassaï, inquiète du devenir de l'œuvre de son défunt mari, pour obtenir la signature du document la faisant exécuteur testamentaire. Inédit dans l'administration, ce pouvoir ainsi obtenu pour régner sur l'œuvre d'un maître acquis à titre privé tout en gardant ses fonctions au service de l'intérêt général ! Cela donne à la Dame une saine occupation pour sa retraite. Gilberte son épouse, après le décès de Brassaï en juillet 1984, s'est effectivement remuée comme une belle diablesse pour faire connaître l'œuvre de son mari, délaissant depuis de longues années son œuvre personnelle de peintre. Comment lui en vouloir de s'être laissée embobiner par la Dame ?

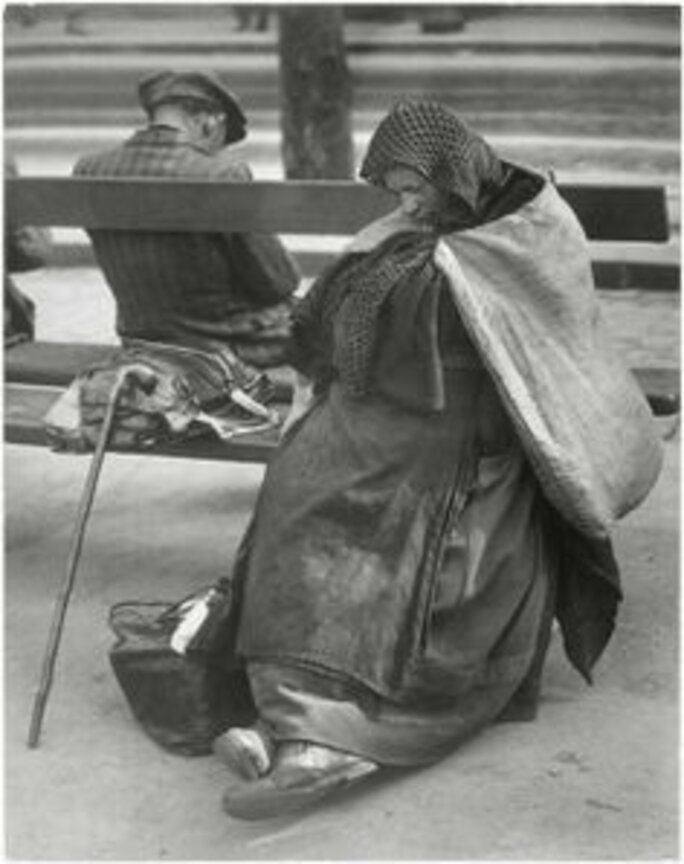

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Cette visite donne l'occasion de s'interroger sur la manière de gérer un patrimoine photographique. La Dame fait le choix de privilégier les photographies du Paris nocturne que Brassaï parcourait dans cette période qui nous apparaît aujourd'hui si vivante. Rien dans l'exposition ne permet au visiteur de savoir que Brassaï était un artiste photographe mais aussi sculpteur, écrivain et dessinateur, ce que Picasso lui reprochait de ne pas mieux exploiter. En outre, il peut arriver que la Dame se trompe. Le 24 décembre 1978, Brassaï m'offrait un tirage de la photo de deux personnes endormies, en m'expliquant qu'elle avait été prise un matin, très tôt, aux Halles. La femme endormie est une travailleuse épuisée par une nuit de travail de manutention. Extraite d'une série de photographies de dormeurs dans des lieux publics que Brassaï avait réalisées pour une revue illustrée d'avant-guerre, la photographie a été légendée « clochards Boulevard Poissonnière » dans le catalogue de la grand rétrospective de 2000 au centre Pompidou. Sans doute une erreur par l'oubli de Gilberte, l'épouse de Brassaï, erreur qui est maintenant reproduite dans tous les livres « contrôlés » par la Dame. Ainsi se refait l'histoire...

Agrandissement : Illustration 12

Ce même soir du 24 décembre 1978, Brassaï qui était aussi écrivain me dédicaçait son livre « Paroles en l'air », « ces photographies prises par les oreilles ». Ce livre reprend en partie « Histoire de Marie » que Claude Roy classait comme un des classiques de l'ethnographie familière. Histoire de Marie, brèves de comptoir avant l'heure, qui permet à Brassaï d'écrire que cette littérature œuvre selon l'esprit de la Photographie.

Comment mieux rendre hommage à Brassaï qu'en citant ce passage de Paroles en l'air ;

citant Tchékov :

« L'artiste ne doit pas être le juge de ses personnages ni de ce qu'ils disent, mais être seulement un témoins impartial. Mon rôle n'est que d'avoir du talent, autrement dit de savoir distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, de savoir éclairer mes personnages et de les faire parler. » Dans ces lignes, c'est bien l'esprit de la photographie qu'exprime Tchékov, et si entièrement que je les signerais volontiers comme ma propre « profession de foi ». L'esprit de la photographie n'a pas attendu Niepce pour se manifester, mais seuls l'invention de la photographie, son processus, le rapport du photographe avec la réalité pouvaient le rendre visible et intelligible. La définition percutante de Claude Roy donne de cette littérature « dans l'esprit de la photographie » est valable aussi pour l'image photographique : une expression « où rien n'est de l'auteur, mais où, cependant, l'auteur est tout ». C'est cette même idée que j'exprimais, je pense, moi-même, en répétant : « Je n'invente rien, j'imagine tout » (où « imaginer »signifie non inventer mais représenter des choses réelles par la pensée). »

Méditant sur la nature de la photographie, nous fîmes une brève visite au rez de chaussée du Musée qui nous propose « un centre d'interprétation de l'Architecture ». De nouveau nous sommes confrontés à un nouveau jargon en vogue. Un digne souci pédagogique devient par le choix des mots une injonction à penser juste, juste comme on nous dit qu'il faut. On ne fait guère mieux qu'avec la cavalerie ; l'armée de la culture pense pour nous, obéissons...

Il était temps de reprendre la route pour retrouver le fleuve sauvage et les beaux paysages de Loire. Vendôme est un belle ville qui mérite certainement son label d'Art et d'Histoire. Un platane planté en 1759 nous en donne une preuve. Nous aurions aimé que la Promenade Photographique, au delà des « bonnes intentions culturelles » nous montre mieux que cette ribambelle d'artistes dont peu se souviendront, tandis qu'un auteur de notre Patrimoine n'est exposé que comme un alibi bâclé.

Agrandissement : Illustration 13