Agrandissement : Illustration 1

Jour 1.

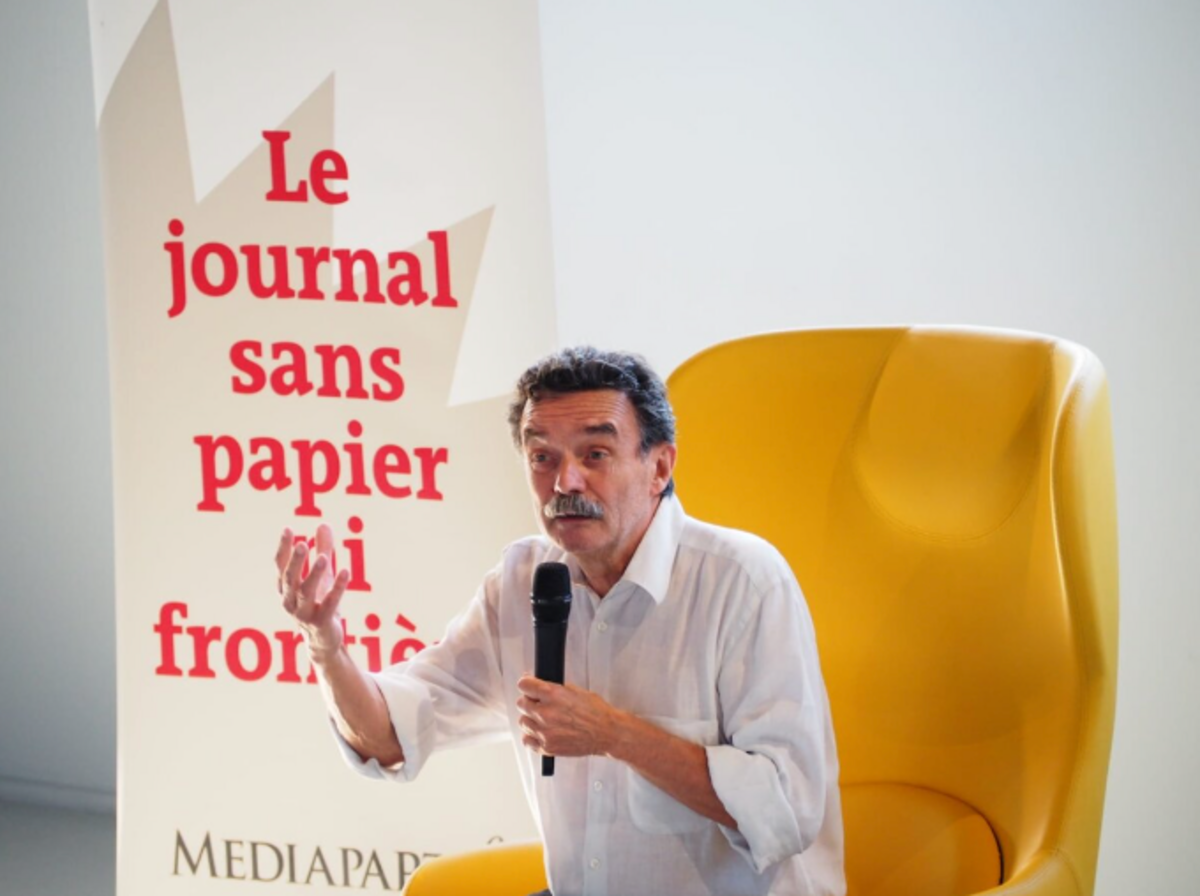

« On s’habitue à certains mots, et ces mots nous habituent à l’indifférence ». Le festival des Suds, à Arles, s’est ouvert sous le signe de l’interpellation. C’est Edwy Plenel qui s’est chargé du lancement, dans l’auditorium de l’École nationale supérieure de la photographie. « Nous sommes ceux qui disent non à l’ombre ».

Rendant hommage à l’Appel à la vigilance, ce texte publié en 1993, dans lequel un ensemble d’intellectuels s’alarmait déjà de la normalisation des idées d’extrême droite, il a souhaité démontrer combien cette apostrophe était actuelle, alors que l’horizon s'enténèbre et que les langages identitaires s'épanouissent sur tous les canaux.

Il nous faut donc « tenir les digues » qui peuvent encore être tenues. Même si les mécaniques nous dépassent (les « médias de haine » qui prospèrent, la bollorisation accélérée, les porosités entre extrême droite, droite classique et macronisme, la multitude de gestes et d’actes qui passent sous les radars médiatiques, racontés lors de notre soirée publique sur les haines ordinaires… ), il faut savoir être « des grains de sable pouvant gripper même les plus robustes machines ».

Des mots qui tissent la toile de l'indifférence

Et être attentif aux mots, à leurs usages et mésusages, dans la lignée de Viktor Klemperer, auteur de La langue du IIIème Reich (1947), méticuleux analyste des mécanismes langagiers par lesquels la fascisation s’est nichée dans des grammaires les plus quotidiennes, au travers des concepts et des automatismes, en tissant la toile de l’indifférence et de l’habituation. Un exemple récent : le mot « nuisibles », caractéristique du champ lexical fasciste, utilisé dans le communiqué récent d’un syndicat de police puissant, après les révoltes des quartiers populaires.

Il y a deux ans, lors de l’édition 2021 des Suds à Arles, nous avions rencontré Benoit, musicien, et Hélène, archéologue plongeuse, fidèles abonnés arlésiens (voir le blog de Benoit, et ses chansons engagées - celle-ci est pile dans notre sujet), assis au premier rang (« on s’enhardit d’année en année ! »). Dans un contexte déjà difficile en 2021, à l’orée des confinements, ils racontaient leurs sources d'espoir : « trouver des collectifs, prendre part à la vie de quartier, rencontrer des militants, s’intégrer dans le réseau Welcome à Arles qui accueille les gens : il y a des tas d’initiatives ici, dans lesquelles on peut s’inclure, et le fait d’être dans une petite ville permet d’agir à l’échelon local, de créer du commun et du lien. » Deux ans après, ils sont toujours aussi déterminés à assurer des micro-résistances, mais regrettent tous deux, dans les milieux écologistes, la tentation de « laisser la politique aux politiques » ; en d'autres termes, la désaffection de la politique institutionnelle, principal levier de transformation réelle.

« Un plaisir d’aller à la castagne »

Leurs références ont évolué, aussi ; Hélène parle avec passion d’Ecofascismes, le livre du chercheur Antoine Dubiau (voir cet entretien vidéo), qui a le mérite, selon elle, d’aborder des sujets trop souvent mis sous le tapis dans les milieux écolos qu’ils fréquentent, qu’ils trouvent pénétrés par des discours autoritaires. Elle a aussi lu, justement, l’ouvrage de Victor Klemperer sur la langue du troisième Reich abondamment cité par Edwy Plenel dans son discours. Elle y a trouvé la même substance actuelle pour comprendre et penser l’ascension insidieuse, dans nos vocabulaires, des schèmes violemment identitaires.

Agrandissement : Illustration 3

Lors du moment d’échange qui a suivi la rencontre, avec autant de passagers que d’habitués (« on se voit chaque année ! » dit une dame), un homme âgé, visiblement ému, raconte brièvement : « Moi, il y a 30 ans, j’étais au SCALP - la Section carrément anti Le Pen » [un collectif antifasciste né à Toulouse en 1984, ndlr]. C’était un plaisir d’aller à la castagne ». Heureusement, le SCALP a des héritiers.

Autre signe que, d’une façon ou d’une autre, la passation se fait entre les âges : dans le public, un garçon pianote sur son téléphone. Son père le sermonne (« il faut l’écouter ! »). En fait, l’adolescent, consciencieusement, était en train de prendre des notes.

*****

Jour 2.

Ce mardi 11 juillet, se tenait au Capitole, à Arles, dans une chapelle où se jouent d’habitude des représentations du conservatoire, une discussion organisée par les Suds intitulée « Expression sous liberté conditionnelle ? ». Une discussion passionnante introduite et animée par Khedidja Zerouali, journaliste au pôle social de Mediapart, avec :

- Fawaz Baker – artiste

- Clara Steg – avocate au barreau de Paris au sein du cabinet WAN Avocats ayant déposé plainte après l'annulation du concert de Bilal Hassani à Metz

- Pascale Bonniel-Chalier – conseillère régionale AuRA Les écologistes, enseignante à l’université Lumière Lyon 2 et à l’ENSATT

Pourquoi « liberté conditionnelle » ? Non pas en raison d’une prétendue « cancel culture » issue des valeurs d’émancipation et de protection des minorités souvent caricaturée sous le terme de « wokisme », mais bien à cause des persécutions issues de groupes d’extrême droite. Compte rendu.

Les intervenant·es avaient un point commun. Ils ont été visés par ces violentes intimidations : concerts, pièces de théâtre, et événements ont été menacés, mis en danger, annulés. À chaque fois, par des individus et groupes se revendiquant d’une idéologie d’extrême droite.

Fawaz Baker est un artiste syrien, auteur, compositeur, interprète, ancien directeur conservatoire d’Alep vivant désormais en France, a pu en témoigner. Le 13 avril 2023, l’un de ses concerts, avec son acolyte Gulay Hacer, est l'objet de violentes menaces de l’extrême droite. Alors que des représentations de ce temps poétique s'était tenu pendant des années, en 2023, plusieurs groupes de différentes régions échangent leur vision raciste, néonazie et islamophobe en toute décontraction. Dans le groupe FR DETER 59, environ 200 personnes échangent autour des « bougnoules », de la « répression du wokisme », de leur volonté de « niquer des Arabes » ou disent vouloir créer « un coin d’entraide aryen » et « une franc-maçonnerie blanche » (voir l’article dans Mediapart).

Une idéologie qui, selon les termes de Khedidja Zerouali, « fait pression sur une culture qu’elle ne cautionne pas : internationale, ouverte au monde, plurielle, se détachant de carcans poussiéreux qui sont les siens ».

Agrandissement : Illustration 4

Dans la région de Pascale Bonniel-Chalier, conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, les groupuscules d’extrême droite imposent leur présence et leur violence jusque dans les rues des villes, relate-t-elle. Il y a peu, elle a été aussi aux premières loges de cette censure brutale, suite à l’annulation d’un concert sur les toits de Fourvière après des menaces de violences, là aussi.

Clara Steg, quant à elle, est l’avocate de Bilal Hassani, qui, plus notoirement, a vu l’un de ses concerts annulés prévus à Metz, dans l'ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains, visé par un projet d’attentat. Parce que la sécurité - ni de l'artiste, ni du public - ne pouvait pas être assurée, suite à des messages d'une violence inouïe appelant à des ratonnades, il fallut supprimer la représentation. S'il a toujours été une cible privilégiée, pour Bilal Hassani, raconte l'avocate, c'était « la goutte de trop ». Il a donc porté plainte, et le parquet s'est auto-saisi.

« Un artiste dont le discours ne convient pas aux fantasmes de l’extrême droite »

« Comme Fawaz, comme Gulay, comme l’organiste Kali Malone, comme nombre de drag queens et encore d’autres, résumait Khedidja Zerouali en ouverture de la discussion, Bilal Hassani est un artiste dont le discours ne convient pas aux fantasmes de l’extrême droite : Bilal Hassani est un jeune homme arabe, gay, qui ne répond pas aux normes de genre de la société patriarcale. »

L’idée de la discussion était de revenir « sur ce que cette annulation veut dire, politiquement, pour le monde de la culture ». Comment reprendre la parole, se réemparer du récit, « imposer un contre-récit », quand ces menaces se font si réelles, lourdes et si répétées ? Que peut la culture ?

Pour Fawaz Baker, cela se joue, « partout », dans des rencontres culturelles de proximité, et dans l’imaginaire suscité par la culture, seul capable de faire émerger un désir d’avenir et un projet de société. Pour cela, les artistes doivent parfois se protéger de l’actualité elle-même, pour se ménager un espace de liberté, de création, pour « ouvrir des portes » et « créer quelque chose de beau ». « Ne me demandez pas ce que c’est, le beau. On ne sait pas. Mais par contre, on sait le faire. »

Fawaz Baker, qui s'est construit dans l'histoire douloureuse de la Syrie, met un point d'honneur à ne pas annuler les événements, même en cas de menace. Pour lui, céder aux sirènes de la sécurité, c'est déjà les laisser gagner. Annuler ou risquer sa vie, c'est donc le dilemme auquel est acculé la culture menacée, aujourd'hui : choisir entre deux enfers.

« Un monde politique qui se replie »

En face, les réseaux de la « fascisation accélérée », comme la nomme Khedidja, sont puissants. Mais comme élue de l’opposition à Villeurbanne, Pascale Bonniel-Chalier a pu aussi témoigner de la porosité grandissante entre cette idéologie et les discours de la droite classique ; entre les pratiques d’intimidation des uns et la politique de censure des autres, qui tiennent les reines du pouvoir. À Villeurbanne, elle a dû s’élever, face aux Républicains, contre l’annulation d’un festival Antifa dans un tiers-lieu. Plutôt que de combattre la fachosphère et ses factions lyonnaises, en « se calant sur le tempo de l’extrême droite », on préfère s’attaquer aux ripostes.

Être élue là-bas, c’est voir cette complicité terrible ; c’est voir « un monde politique qui se replie » sur ces dogmes réactionnaires, et devoir se battre chaque jour contre l’instrumentalisation réactionnaire de la culture menée sous la houlette de Laurent Wauquiez (lire par exemple cet entretien directeur du TNG de Lyon, privé de subvention après avoir critiqué le Président de la région, et cet article plus global sur la situation).

Privatisation de la culture

Autre sujet discuté : l’incurie du ministère de la culture, « atone » face aux menaces, et imprégné d’une culture managériale. « Le ministère de la culture a bien une politique culturelle », a ajouté, dans le public, un membre de la Fédération nationale des arts de la rue. « Il mène une politique de privatisation de la culture. »

Agrandissement : Illustration 5

Cette discussion passionnante s’est aussi attelée à décortiquer et discuter le vocabulaire lui-même — comme en écho aux alertes d’Edwy Plenel lors de son discours d’ouverture (voir vidéo ci-dessus). Ne pas utiliser « ultra droite », ce terme de la grammaire policière inapte à décrire la réalité de ces intimidations, à remplacer par « extrême droite violente », selon Khedidja Zerouali. Et faut-il laisser à ces groupes le monopole du mot « extrême », s’est interrogé Fawaz Baker, alors que selon lui, c’est la culture elle-même, l’imaginaire qu’elle porte — ceux qui rêvent, ceux et celles qui pensent plus loin —, qui est extrême, tandis que ses ennemis ne sont animés par une idéologie identitaire vide et simpliste ?

« Wokisme », aussi. Un intervenant du public l’a martelé : « ce mot est totalement passé dans le vocabulaire, alors que c’est un terme d’extrême droite ». Un arc, de Blanquer à l’extrême droite la plus violente en passant par la ministre de la culture, « lutte contre le wokisme ». « Quand on questionne les rapports de production et de diffusion, quand des féministes questionnent la mise en avant de personnes réputées être des prédateurs, là, la riposte politique est immédiate ». Et il alerte : parmi les artistes, certains sont « pollués » par ce vocabulaire-là, expliquant aussi la tétanie qui paralyse les milieux culturels, y compris face à la privatisation rampante, qui intensifie la précarisation des artistes.

Face à ces périls, a-t-il conclu, « comment retrouver cette fibre de rêve et de lutte ? »