Le plus grand étonnement et la plus belle récompense de cette aventure improbable qu’est Mediapart, depuis sa création en 2008, est le lien affectif noué avec ses lectrices et ses lecteurs. Toute l’équipe du journal peut en attester, lors des événements que nous organisons régulièrement dont les échanges avec le public font vivre ce lien de confiance et de fidélité. Chaque jour, notre service chargé, depuis Poitiers, de la relation avec les abonné·es témoigne de sa vitalité, faisant remonter à la rédaction alertes, informations ou sollicitations

Le cadeau posthume de Jacques Baynac est de cet ordre. Décédé d’un cancer le 3 janvier 2024 à Cahors (Lot) à l’âge de 84 ans, il avait discrètement pris soin, par un testament établi le 4 octobre 2023, de léguer à Mediapart, au nom de notre vieille amitié, l’intégralité de son compte sur livret à la Banque Populaire Occitane. Soit la coquette somme de 95 311 euros, ce qui, une fois payés les droits de succession, nous offre un montant final de 39 080 euros, lequel vient de nous être versé.

Mediapart a décidé d’utiliser l’entièreté de cette somme pour offrir trois mois d’abonnement à au moins 3000 personnes qui nous lisent depuis longtemps mais qui, pour des raisons financières, nous ont fait savoir qu’ils et elles devaient interrompre à regret leur abonnement. Un courriel de notre présidente et directrice de publication, Carine Fouteau, leur a été adressé aujourd’hui pour leur proposer d’en bénéficier.

J’imagine que Jacques Baynac, qui ne m’avait pas prévenu de son cadeau posthume, serait heureux de ce choix. C’était un homme libre, farouchement libre, en dehors, à l’écart et à part, aussi généreux en amitiés qu’intraitable en idées. Sans que nous n’ayons jamais échangé à ce sujet, je suppose qu’il avait reconnu dans Mediapart un chemin de résistance à l’air du temps, aux suivismes et aux conformismes, qui faisait écho à ses échappées d’irréductible et d’indocile, hors des sentiers battus.

Résistance : Jacques Baynac a grandi et vécu avec ce mot. Le moins que nous puissions faire pour le remercier de son don, c’est de rendre hommage à son chemin de pensée et de vie, assurément peu banal. Celui d’un irrégulier rectiligne dont les dissidences, aussi dérangeantes aient-elles été, étaient autant de fidélités à l’essentiel, cet esprit de résistance, précisément.

Il est né à Agen (Lot-et-Garonne) le 28 décembre 1939 d’un père, Émile Baynac qui, sous l’Occupation, fut résistant au sein des groupes Vény. Socialiste, directeur d’école, ce père fut après-guerre un inlassable animateur des « francas », pour « francs et franches camarades », ce mouvement d’éducation populaire qui voulait faire vivre une « République des Gosses », selon la formule d’un reportage du Monde de 1959 où Émile Baynac est cité. Quant à l’oncle de Jacques Baynac, Camille, le frère d’Émile, il fut un martyr de la résistance. Ouvrier électricien mécanicien, militant communiste, membre (avec Danièle Casanova) du triangle de direction des JC clandestines, arrêté le 17 juin 1942, il fut fusillé au Mont Valérien le 11 août 1942.

Le premier acte de résistance de Jacques Baynac fut l’insoumission à la guerre en Algérie qu’il paya d’un long exil. En 1960, alors proche de la Quatrième Internationale trotskyste, il choisit, à l’âge de 21 ans, de refuser de participer, comme appelé du contingent, à cette sale guerre coloniale. Il se souviendra de cet engagement initial quand, le 4 avril 2022, quelques mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il lance, dans Mediapart, un appel de solidarité avec « les réfractaires de l’armée russe ». Il en est le troisième signataire, sous cette forme : « Jacques Baynac, insoumis à la guerre d’Algérie, exilé (1960) ».

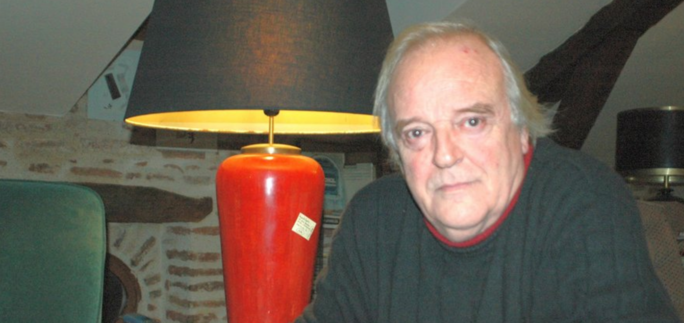

Agrandissement : Illustration 1

De cet exil forcé, il ne revient en France qu’au mitan des années 1960, après les lois d’amnistie de 1964 et 1966. Entretemps, aimait-il résumer sans donner de détails, il s’est consacré à la « révolution mondiale dans sept pays et sur trois continents ». Dès lors, Jacques Baynac va cheminer à l’extrême gauche en dissident inlassable, libre penseur rétif aux obéissances et aux dogmatismes, adepte d’un communisme libertaire qui ne transige pas sur l’exigence démocratique.

Employé pendant deux ans à la librairie La Vieille Taupe, dans la mouvance de Socialisme ou Barbarie et de l’Internationale situationniste, il rompt sans tarder avec son fondateur, Pierre Guillaume, passé au négationnisme. Il ne cessa, par la suite, de dénoncer cette « gangrène » antisémite au sein de l’ultra-gauche (selon le mot qu’il emploie dans une tribune de Libération en 1980), sans oublier de contredire les amalgames venus de la droite, rappelant que la dérive d’un seul ne disqualifie pas les combats de tous les autres qui surent la dénoncer, en temps et en heure (notamment dans cette réponse de 1996 au Monde).

Logiquement témoin et acteur des événements de Mai-Juin 1968, Jacques Baynac resta fidèle à leur esprit anti-autoritaire. Leur consacrant un essai, dix ans après, Mai retrouvé, il les décrit comme « la véritable révolution dans la révolution » : « La première révolution de l’individu émancipé », résume-t-il dans un entretien de 2008, insistant sur la place centrale qu’y occupaient les « valeurs démocratiques ». C’est d’ailleurs en leur nom qu’il se démarqua des vulgates léninistes qui faisaient consensus parmi les gauches radicales dans les années 1970.

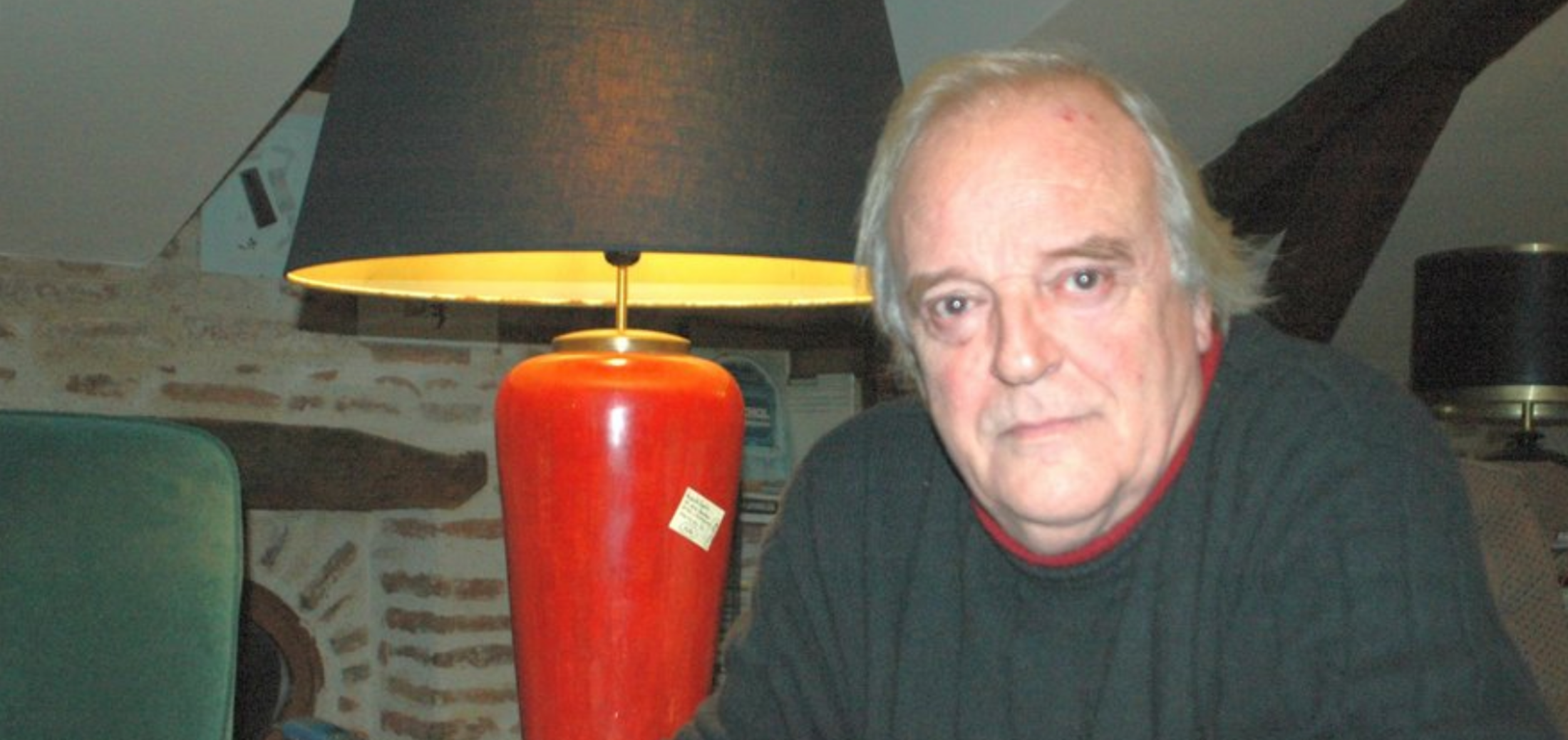

Agrandissement : Illustration 2

La Terreur sous Lénine (1917-1924), qu’il publie en 1975 (avec Alexandre Skirda et Charles Urjewicz), fut un ouvrage pionnier. Ressorti en librairies dans une nouvelle édition deux semaines après son décès, cet ouvrage fit date parce qu’il refusait, textes et preuves à l’appui, que la terreur stalinienne dissimule la terreur léniniste qui la précéda. « Le léninisme portait en lui la terreur d’État comme la nuée l’orage », affirme-t-il, en se situant résolument dans une critique de gauche de l’impasse désastreuse des stratégies révolutionnaires avant-gardistes.

À tel point qu’il n’hésite pas à faire du léninisme le cheval de Troie d’une restauration capitaliste, thèse hier fortement iconoclaste que l’avènement avec l’ex-KGBiste Vladimir Poutine, sur les décombres de l’URSS, d’un capitalisme mafieux rend aujourd’hui plus audible. « Les bolcheviks ont instauré, sous le nom de socialisme, un capitalisme d’État policier », répond-il au Monde en 1975, ajoutant que le parti léniniste était en lui-même « une reproduction du modèle capitaliste : centralisation rigoureuse, division entre les dirigeants et les exécutants, mystique du travail, idéologie productiviste ».

Jacques Baynac ne va pas arrêter là son « œuvre de salubrité historique », selon le compliment que lui adressa en 1980 le grand historien Marc Ferro, rendant compte élogieusement de la somme qu’il consacra à un acteur essentiel des révolutions russes, jeté dans le discrédit par la vulgate communiste, les Socialistes-Révolutionnaires. Les « SR » furent la plus grande des organisations révolutionnaires russes qui, avant d’être défaits par les bolcheviks, s’opposèrent à eux sur la question du pouvoir, de sa verticalité et de son centralisme, et surtout de sa confusion avec l’appareil étatique au détriment de la démocratie populaire, celle des conseils et de leurs assemblées, ces « soviets » qui en étaient le laboratoire.

Dans la foulée, épousant un optimisme d’époque – bientôt démenti – où une démocratisation soviétique aurait pu sauver l’idéal socialiste de ses trahisons criminelles, Jacques Baynac érigea en 1989 Mikhaïl Gorbatchev en héros d’une « révolution » qui faisait revivre l’héritage intellectuel des Socialistes-Révolutionnaires. Ainsi lisait-il une prise de distance avec le léninisme dans le discours du dernier dirigeant de l’URSS pour le soixante-dixième anniversaire de la Révolution de 1917 : « C’est précisément parce que la démocratisation de la société soviétique n’avait pas le niveau nécessaire que le culte de la personnalité, les violations de la loi, l’arbitraire et les répressions des années 1930 sont devenus possibles ».

C’est alors qu’il y eut une bifurcation dans les curiosités de Jacques Baynac, qui n’en furent pas moins iconoclastes. Il s’éloigna de ce territoire qu’il n’avait cessé d’arpenter depuis trente ans – communisme, socialisme, trotskysme, luxemburgisme, conseillisme, anarchisme, etc. – pour remonter à ce moment de vérité que fut la Résistance intérieure en France quand puissants, dominants et importants, avaient pour la plupart rendu les armes face au fascisme et au nazisme. Comme s’il fallait revenir à l’essentiel alors que, depuis plus de trois décennies – la chute du Mur de Berlin date de 1989, la fin de l’Union soviétique de 1991 –, nos générations vivent la revanche impitoyable des adversaires de ces espérances sociales et démocratiques que partageaient toutes ces nuances et divergences, aussi fratricides soient-elles, qui font la pluralité du camp de l’émancipation.

Agrandissement : Illustration 3

Trois livres, trois pavés dans la marre historienne, trois sommes de chercheur franc-tireur : Les Secrets de l’affaire Jean Moulin (1998), Présumé Jean Moulin (2007), L’Amie inconnue de Jean Moulin (2011). C’est peu dire que ces travaux de Jacques Baynac, exhumant des archives inédites, explorant des pistes méconnues, ébauchant des hypothèses audacieuses, furent accueillis avec circonspection par la communauté des historiens professionnels. Opposant de gauche au récit légendaire gaulliste sur Jean Moulin, dont son secrétaire Daniel Cordier se fera sur le tard le mémorialiste consensuel, Jacques Baynac campe le fédérateur des mouvements de résistance intérieure en républicain de gauche, rétif au bonapartisme gaullien, en relation aussi bien avec la Troisième Internationale communiste qu’avec des émissaires des États-Unis d’Amérique. Le débat est toujours ouvert comme le prouvent ces recensions fort critiques ici et là et ces autres plus compréhensives ici et là.

Le dernier livre de Jacques Baynac rend hommage à une femme, et ce n’est pas un hasard. Il fut aussi de cette génération masculine que le féminisme a obligé à se mettre en cause. Héritière d’un protestantisme du désert, qui sut dire non à l’injustice et aux imposteurs, Jeanne Boullen fut un maillon décisif du réseau clandestin de Jean Moulin, ce dont témoignera jusqu’à la fin de ses jours Laure Moulin, la sœur de Jean. Jeanne pensait, écrit Baynac, « qu’aux pouvoirs nés d’hier il faut résister aujourd’hui, que rien ne compte que la fraternité, et que la conscience est la volonté vraie de Dieu ».

Arrivant à la fin de ce billet, je me rends compte combien la mort peut rapprocher ceux qui n’ont pas su se parler de leur vivant. Je m’aperçois, en effet, que tout ce passé que j’ai arpenté ici pour remercier Jacques Baynac, je n’ai jamais saisi l’occasion de nos rencontres pour le revisiter avec lui, en sa compagnie. Cependant l’on peut trouver, dans les archives numériques de Mediapart, une évocation sous ma plume de Jacques qui me semble éclairer notre présent, d’une lumière décisive, aveuglante de lucidité.

En 2009, un an après notre création, il signe dans la défunte revue Le Débat un article intitulé La société de fiction. Prolongeant et approfondissant la réflexion pionnière de Guy Debord dans La Société du spectacle, il s’y alarme d'une société, la nôtre, où le réel ne serait plus seulement dissous dans la représentation, mais où il serait tout simplement nié par la fiction. Où notre réalité vécue serait désormais effacée, travestie, contrefaite, perdant toute valeur, toute pertinence, toute efficacité. De même que l’économie réelle est minée par la fiction financière, la politique comme bien commun serait ainsi corrompue par la déréalisation.

Nous y sommes, plus que jamais. Voici donc : « Dans la société de fiction, écrit Jacques Baynac, la communauté humaine est le marché, l’individu le consommateur, l’être le compte en banque. (...) Dans cette société, la démocratie, gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, est le gouvernement du peuple par les riches pour les super-riches. (...) L’homme, l’humain réel, est de trop dans la société de fiction. Parce qu’il est réel. L'homme idéal de cette société est un homme sevré de réel et nourri de fictions. »

Merci et salut à toi, Jacques. Et, comme le disait Victor Serge, ce communiste libertaire, opposant de gauche au stalinisme jusqu’à son dernier souffle : « De défaite en défaite, jusqu’à la victoire finale »…