C’est l’histoire d’un homme dont la vie a été déterminée par un simple « non ». Un non d’évidence pour lui, d’imprudence pour la plupart. Un non contre le colonialisme, l’injustice qui est son ressort, le racisme qui est sa conséquence. Maintenant qu’il n’est plus, je me dois de la rappeler.

Que ce soit sur ce blog ou sur les réseaux sociaux, j’ai toujours respecté la séparation entre vie privée et vie publique. Ce billet d’hommage à mon père, Alain Plénel, ne fait pas exception. Méconnue en France, commémorée en Martinique (lire ici sur France-Antilles et là sur Politiques Publiques), sa vie fait partie de l’histoire de cette île et de son peuple, le pays d’Aimé Césaire, de Frantz Fanon, d’Edouard Glissant et de tant d’autres belles personnes. A travers eux, elle appartient à l’histoire de l’anticolonialisme français dont, plus que jamais en ces temps de régression xénophobe, l’héritage et la promesse doivent être défendus.

Agrandissement : Illustration 1

Il m’est déjà arrivé de l’évoquer, ici même, à l’occasion de la reconnaissance que lui témoigna en 2009 la Martinique, à la double initiative du poète Edouard Glissant et de l’historien Gilbert Pago (c’est à lire ici et là) – hommage réitéré en 2012, pour ses 90 ans, par une exposition aux Archives départementales et par une réunion publique au Conseil général. Si j’y reviens aujourd’hui, c’est parce qu’il vient de mourir et qu’en écrivant ces lignes, je l’accompagne. Alain Plénel (Lannion, 1922-Lausanne, 2013) est parti comme il a vécu, avec élégance, emporté par un infarctus peu après un dîner joyeux où il venait de me dire combien il se sentait en pleine forme. Décédé le lendemain, au matin du lundi 18 novembre, il avait eu 91 ans le 4 août dernier.

J’ai évoqué son histoire dans un de mes livres, Les Mots volés, paru en 1997, ouvrage que je lui ai dédié. Je préfère reprendre cet ancien récit dont le ton volontairement distancié, de douce ironie, me préserve, et le lecteur avec moi, de ces émotions qu’il redoutait et refoulait, dans un mélange de discrétion et de hauteur où se nichaient sans doute orgueil et fierté. Le voici :

*

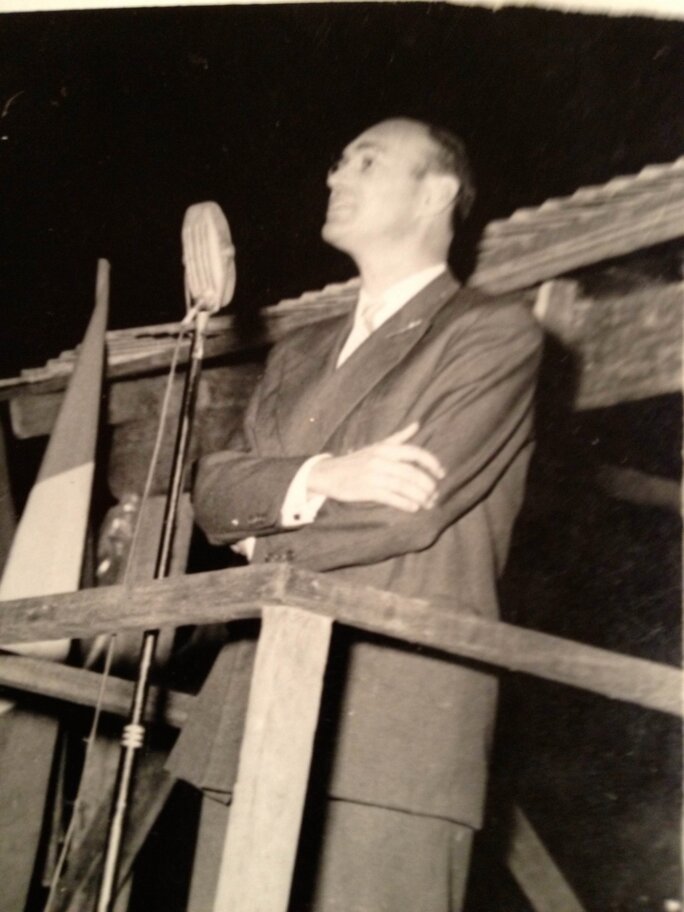

Inspecteur d’académie et vice-recteur de la Martinique de 1955 à 1960, le père du journaliste ne fut jamais membre d’un parti quelconque. De gauche assurément, il était farouchement individualiste. Epousant les idéaux en vogue dans ces années-là, qui furent celles de la fin brutale de la IVe République, de la guerre d’Algérie, des indépendances coloniales et de la révolution cubaine, il se défiait du pouvoir personnel qu’avait façonné à sa mesure le Général [de Gaulle] et se sentait en sympathie avec les peuples du tiers monde qui voulaient être libres, enfin.

Aussi, dans ses fonctions de responsable de l’Education dans un lointain département des Caraïbes, fonctions dont tous les rapports d’inspection témoignent qu’il les assumait à la satisfaction générale, avec un dévouement peut-être même excessif, se croyait-il tenu d’incarner et de faire respecter les idéaux républicains.

C’est en leur nom qu’il commit son crime.

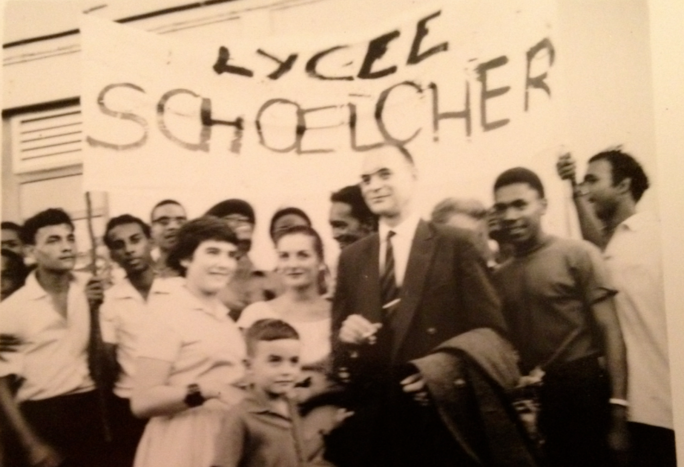

En décembre 1959, à Fort-de-France, des émeutes provoquées par un incident raciste avaient entraîné la mort de trois jeunes, tués par les forces de l’ordre. Inaugurant peu après la nouvelle école de garçons de la commune du Morne-Rouge, ce jeune vice-recteur proposa de la baptiser du nom de l’un d’eux, Christian Marajo, un jeune élève de cours complémentaire, fauché sans sommation alors que, loin de manifester, il rentrait chez lui après la classe. Le père du journaliste ne faisait là que reprendre une proposition du maire, tant l’émotion était vive dans ce département alors très défavorisé.

Agrandissement : Illustration 2

Dans son discours, il s’efforça, ainsi qu’il tentera vainement de le plaider plus tard, « de faire le point en historien, en universitaire et en administrateur conscient ». Il rappela donc à l’assistance qu’ « ayant eu vingt ans en 1942 », il avait « appris par une triste expérience qu’il était de mauvais Français, prompts au racisme, à la délation, à la collaboration, mais qu’en 1944, nous avions senti combien la grande majorité des Français était attachée aux idéaux de liberté et de démocratie ». Puis, « implorant l’indulgence pour les jeunes [manifestants] dont la rébellion n’était pas sans analogie avec celle des jeunes Français lors des Trois Glorieuses de 1830 », il indiqua que, « si graves que soient les faits, la propriété privée avait été respectée et que, si trois commissariats avaient été incendiés, c’était à la suite d’une dure répression policière ». L’inauguration se termina par une Marseillaise, quelques mouvements rythmés de l’école des petits, et une chanson mimée…

Cette allocution lui coûta sa carrière de fonctionnaire d’autorité et le poursuivit durant toute sa vie professionnelle.

Un rapport de police, rédigé par un maréchal des logis-chef, rapporta ses propos et cita notamment cette phrase, sans doute trop lyrique : « Bientôt, il y aura un navire de guerre en rade de Fort-de-France, mais ce que veut la Martinique, ce n’est pas des canons dirigés contre son cœur, mais la liberté et des preuves d’amour ». Le rapport précisait toutefois qu’il avait été « longuement applaudi » et que le rassemblement s’était déroulé « dans le calme, suivi d’un bal ».

Rappelé à Paris, le père du journaliste fut interdit de sortie du territoire métropolitain, durant plusieurs années, par une simple mesure de police. Il fut en somme enfermé dans l’Hexagone par lettre de cachet. Puis, ayant continué de s’émouvoir en termes mesurés du sort de l’outre-mer dans la revue Les Temps modernes et dans les colonnes du journal où travaille aujourd’hui son fils [Le Monde, à l’époque], il fut, un jour de février 1965, brutalement cassé par un décret présidentiel mettant fin à ses fonctions d’inspecteur d’académie.

Renonçant à faire valoir ses droits, il préféra partir en exil, abandonnant ce métier qui le passionnait tant, et rejoignant des pays neufs qui allaient le décevoir.

Ce fut sans doute le seul homme de gauche à s’exiler sous le régime gaulliste.

*

Fin de citation… Feuilletant ce même livre, j’y retrouve le souvenir qu’avait gardé de mon père le cerveau reptilien de l’Etat profond. C’est au détour de l’évocation du dossier qu’avait préparé à mon sujet le bureau réservé du cabinet du ministre de la défense, en plein scandale de l’affaire Greenpeace qui ébranla et entacha, en 1985, la présidence de François Mitterrand. Voici cette fiche de police qui servait d’introduction à la mienne :

« Né en 1922, inspecteur d’Académie, [Alain Plénel] était vice-recteur en Martinique lors des émeutes de 1959 et membre du “Comité de défense des libertés publiques aux Antilles, en Guyane et à la Réunion”. Ses activités politiques (lutte contre la répression et les atteintes répétées aux libertés fondamentales dans les départements d’outre-mer) ont provoqué à son égard en 1963 une mesure d’interdiction de sortir de France, levée le 24 décembre 1965. »

Agrandissement : Illustration 3

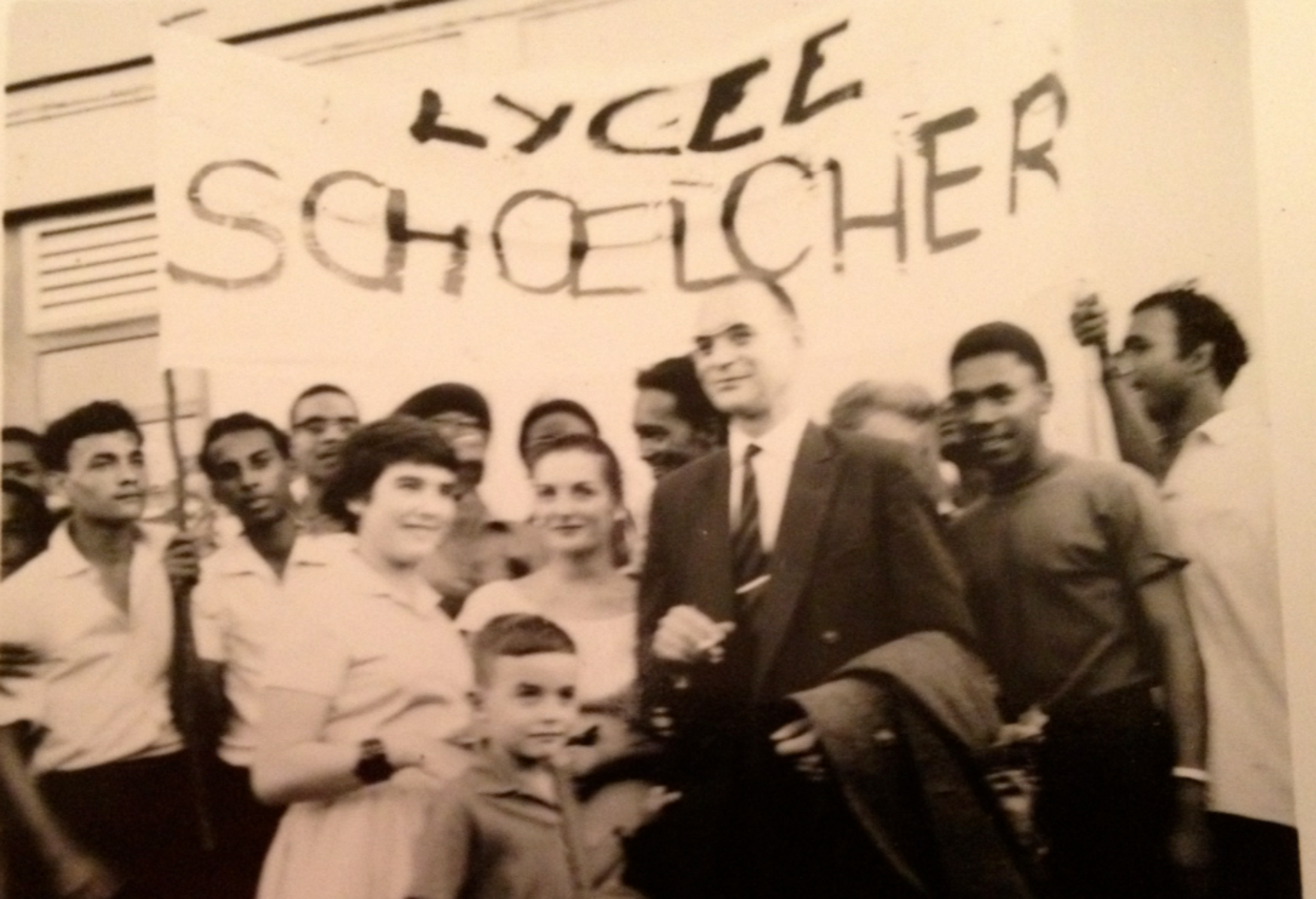

Pour la bonne raison qu’à cette date, il avait quitté la France par des chemins détournés et s’était installé en Algérie, indépendante depuis seulement trois ans. Ayant rompu avec l’administration française, il n’y était pas coopérant mais payé par l’Etat algérien, au même salaire que tout fonctionnaire de cette jeune République. Professant avec talent une discipline universitaire de son cru – mélange de géographie, d’économie, d’histoire, de démographie, etc., dont le souci du monde, sa curiosité et sa compréhension, était le fil d’Ariane –, il travaillait à Alger, enseignant à l’Ecole nationale d’administration, à la Faculté de droit et de sciences économiques et, même, à l’Ecole de journalisme. C’est à cette époque qu’en savant autodidacte, il se prit de passion pour l’Antiquité, fouillant sans relâche l’énigme de la chute de l’Empire romain.

Il fallut l’année 1968 et ses ébranlements pour que sa situation française se régularise en partie – sans effacer l’oukase présidentiel qui l’avait frappé. Il fallut surtout l’action discrète d’un homme et d’un seul, diplomate alors chargé de la coopération à l’ambassade de France en Algérie, un juste : Stéphane Hessel. Lequel, chaque fois que je l’ai rencontré, commençait toujours par me demander des nouvelles d’Alain Plénel. Mais ce répit fut de courte durée : se voyant refuser au début des années 1970, par une administration à la mémoire répressive entêtée, tous les postes auxquels il était en droit de prétendre, il s’en fut en Inde, puis en Côte d’Ivoire, au titre de l’Unesco, avant de se résoudre à travailler au service de formation continue du rectorat de Paris.

Seul un président pouvait défaire ce qu’un président de la République avait fait. C’est donc à un décret signé par François Mitterrand qu’il doit, après l’alternance de 1981, sa réhabilitation administrative qui lui permit de finir sa carrière au grade où elle avait été interrompue, comme inspecteur d’académie, directeur du CRDP (Centre régional de documentation pédagogie) de l’académie de Rennes, la ville de sa jeunesse. Retraité depuis 1985, il vécut successivement en Bretagne, dans le Morbihan, puis à Lausanne en Suisse, où il rejoignit en 1997 Micheline, celle qui fut sa compagne aimante après le décès de son épouse, ma mère, Michelle.

Cette vie n’a rien d’exceptionnel. Elle est simplement celle d’un homme qui, un jour, sut dire « non » et qui en supporta avec dignité les conséquences. Dans Indignez-vous !, Stéphane Hessel rappelle que nous sommes toujours responsables de notre liberté : « La responsabilité de l’homme qui ne peut s’en remettre ni à un pouvoir ni à un dieu. Au contraire, il faut s’engager au nom de sa responsabilité de personne humaine. » C’est alors qu’il évoque Jean-Paul Sartre et l’influence qu’eut sur sa génération sa philosophie existentialiste : « Vous êtes responsables en tant qu’individus. »

Dans ses Cahiers pour une morale, publiés à titre posthume en 1983 mais écrits dans l’immédiat après-guerre, Sartre traite de cette « éthique qui prendra ses responsabilités en face d’une réalité humaine en situation ». « La base unique de la vie morale, affirme-t-il dès les premières pages, doit être la spontanéité, c’est-à-dire l’immédiat, l’irréfléchi. » Loin de revendiquer de militantes cohérences, Alain Plénel ne cachait pas ce qu’avait eu d’irréfléchi son geste de 1959, cette évidence d’homme libre face à une injustice flagrante dont la proclamation, cependant, transgressait toutes les sujétions administratives, ces servitudes du devoir de réserve que connaissent tous les hauts fonctionnaires.

Loin de s’en repentir, il l’a toujours assumé et revendiqué, considérant qu’il avait, à cette occasion, défendu la France telle que l’entendent les républicains solidaires des diverses humanités, dans une exigence démocratique et sociale partagée. La France de l’égalité, en somme. Cette France qu’ici même, nous voulons et défendons contre ceux qui la défigurent. Mais le ressort de cette indignation ne relevait d’aucun drapeau : comme il le rappelait dans son discours du Morne-Rouge, Alain Plénel avait appris, d’expérience douloureusement vécue sous l’Occupation, qu’aucune nation, qu’aucun peuple, qu’aucune origine n’est propriétaire par essence des idéaux, valeurs et principes où se construit l’universalité de la condition humaine.

Bref, c’était un internationaliste. Et, à rebours des préjugés grands-français qui jugent avec mépris localismes, régionalismes et provincialismes, son internationalisme trouvait sa source au légendaire de sa Bretagne natale, dont il avait appris la langue. En Martinique, dans les années 1950, il n’avait pas hésité à tenir conférence sur la similitude des conditions bretonne et antillaise face à la folklorisation méprisante de leurs identités par un colonialisme uniformisateur, dont l’oppression exigeait l’assimilation, ce déni des différences.

C’est à lui que je dois ce rappel pédagogique, à l’intention de ceux que saisit la peur de l’immigré, de l’origine du mot « baragouiner ». Moquant ces étrangers qui ne parlent pas bien la langue française, il vient de « bara », le pain, et de « gwin », le vin, deux mots de la langue bretonne que prononçaient ces travailleurs migrants de l’intérieur qui, fuyant la disette, sinon la famine, allaient vendre leurs bras à la ville. Convaincu, à juste titre, que la France hexagonale elle-même s’était construite comme un empire conquérant, avant même de devenir outre-mer un empire colonial, Alain Plénel s’était forgé un imaginaire politique qui liait, en relation, son identité bretonne et sa passion martiniquaise.

Je viens d’écrire ce mot : « relation », lequel est au centre de l’œuvre, tout à la fois poétique, philosophique et politique, d’Edouard Glissant, qui fut son ami. L’identité-relation, qui partage et échange, contre l’identité-racine, qui exclut et détruit. Avant de nous quitter début 2011 (lire notre hommage : Le siècle de Glissant), le poète du Tout-Monde avait rappelé, dans un livre d’admirations pour d’autres poètes, une anthologie intitulée La Terre, le feu, l’eau et les vents (Galaade), que la nature est vivante, qu’elle tremble, bouge, tonne, crache et tempête, sans doute pour conjurer nos démesures destructrices, nos folies dominatrices, nos prétentions dérisoires.

Selon ses dernières volontés, méticuleusement précisées, Alain Plénel n’a voulu « aucune cérémonie notamment religieuse ». Il a de plus souhaité que la nouvelle de sa mort ne soit connue, au-delà de l’intimité familiale, qu’une fois passée la crémation. Mais cette volonté d’effacement, indifférente à toute croyance religieuse, n’a pas empêché ce signe que seuls les poètes, nos modernes devins, peuvent interpréter : le jour même de cette crémation, jeudi 21 novembre, la terre a tremblé en Bretagne, plus précisément près de Vannes, dans ce Morbihan où il avait vécu et d’où est originaire en bonne part la famille. Un séisme de magnitude 4,7 et d’une durée de 30 secondes (les précisions ici).

Comme si les Antilles caribéennes qui déterminèrent sa vie, archipel de volcans, cyclones et tremblements de terre, le saluaient jusque dans sa terre natale.